农业绿色发展路径及其“十四五”取向

2020-03-11金书秦牛坤玉韩冬梅

金书秦 牛坤玉 韩冬梅

摘 要:随着农业资源环境问题的凸显,绿色发展成为农业发展的主流。基于对农业绿色发展关键要素的界定,提出农业绿色发展的三个阶段:去污,即农业生产过程的清洁化;提质,实现产地绿色化和产品优质化;增效,绿色成为农业高质量发展的内生动力。近年来,农业绿色发展取得了一定成就,但也存在政策分散、数据基础不牢、农业补贴制度改革进展缓慢、行政执法“一刀切”等问题。“十四五”时期,应以绿色发展驱动农业高质量发展,通过抓落实提高政策实效;注重摸清家底,摒弃部分无数据支撑的量化目标;加强对执法和行政的督察巡查,对政策执行过失加大问责力度;不断深化农业支持保护制度,向绿色生态方向改革。

关键词:乡村振兴;农业绿色发展;农业高质量发展

中图分类号:F323.22 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)02-0030-10

党的十八大以来,生态文明建设成为“五位一体”总体布局的重要组成部分,保护绿水青山、让人民吃得放心成为落实“以人民为中心”发展理念的目标要求,广阔的农村成为绿色发展的主战场。农业发展目标从“增产、增收”双目标向“稳产、增收、可持续”的目标转变,绿色发展成为农业农村发展方向的主流,是农业农村现代化的基本要义[1]。2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,将绿色发展的理念正式植入农业现代化进程。“十四五”时期是我国农业现代化从“绿色革命”向绿色、高质量发展实质性迈进的起步期。同时,在世界农产品需求持续上升、国际贸易环境不确定性增大的背景下,我国越来越需要提高自身农业生产能力的可持续性,这对于实现全球范围的可持续发展目标意义重大。

一、推进农业绿色发展的重大现实价值

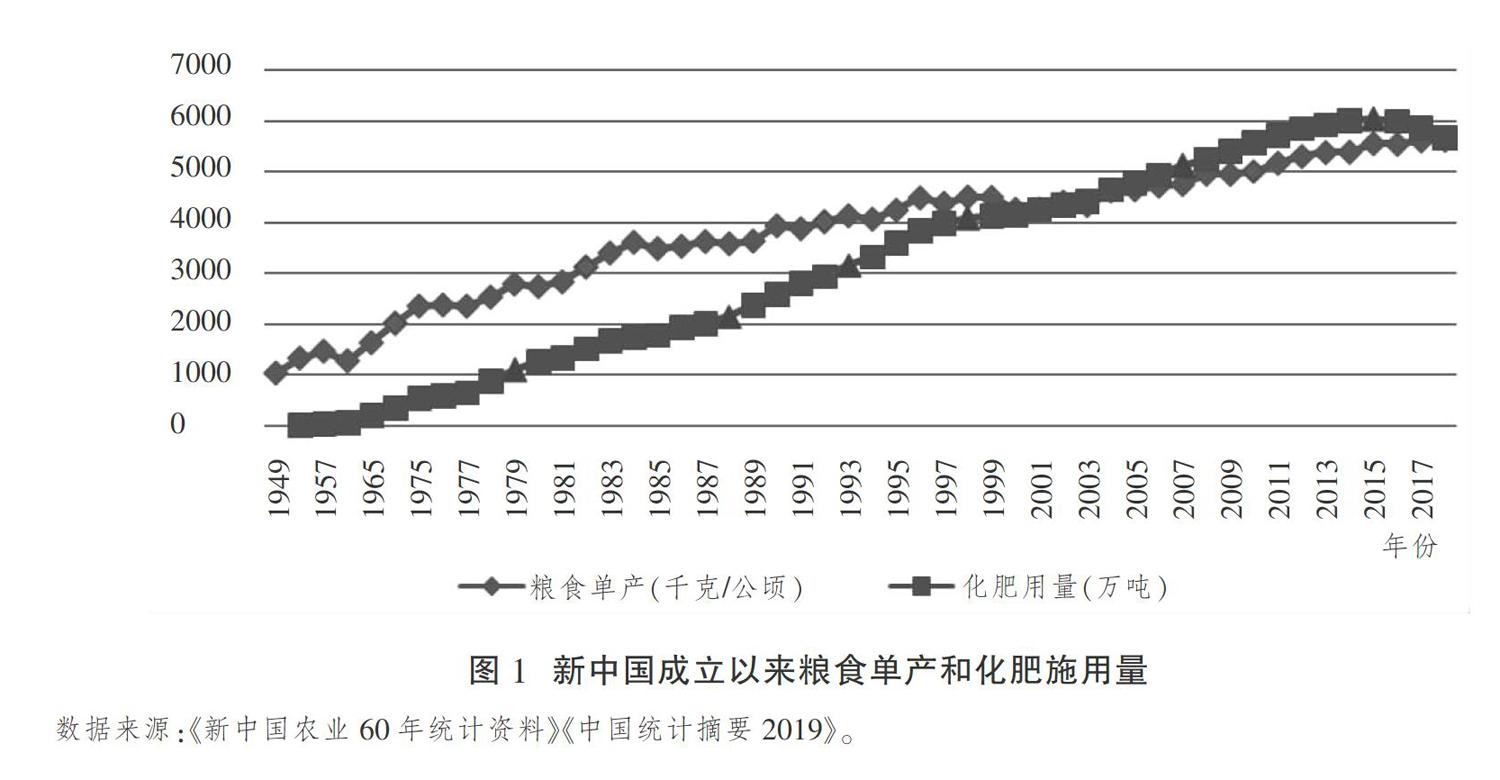

新中国成立以来,农业实现了从传统到现代化的转变,基本特征是新品种、机械装备、化学投入品等现代生产要素的广泛应用,结果是粮食和其他主要农产品单产和总量的大幅增加[2]。我国化肥施用量从1952年的7.8万吨增长到2018年的5653万吨(最高为2015年的6022.6万吨);2018年主要农作物耕种收综合机械化水平超过67%;粮食单产从1949年的1029千克/公顷提高到2018年的5621千克/公顷,增长了446.3%,粮食生产总量连续5年稳定在6500亿公斤以上,从8亿人吃不饱到满足14亿人的“吃”的需求(见图1,下页)。

尽管现代农业的成就斐然,但高产品种和与之相关的化肥农药大量施用导致的环境污染也招致了一些批评[3],农业面源已成为我国重要的污染源。我国是世界上最大也是最具经济活力的发展中国家,2019年我国人均GDP首次超过1万美元,这既是对世界经济发展的巨大贡献,也使国际社会对中国为实现全球可持续发展目标贡献力量寄予更多期待。因此,无论从自身发展需求,还是回应国际期待来看,我国推进农业绿色发展都具有重大意义。

一方面,推进农业绿色发展是农业领域践行绿色发展理念的体现。绿色发展理念是对马克思主义生态发展观在新时代背景下的继承和发扬,是我国实现生态文明的方向和路径[4]。农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命,是农业发展方式的重大转变,是“两山”理论在农业领域的运用和体现。农业是整个社会经济的基础,是最接近“绿色”的产业,农业绿色发展是整个经济社会绿色发展的一部分,为落实绿色发展新理念提供了基本支撑。与以往专注于强调农业的生产功能,以及强调单一的农业面源污染防治的政策导向相比,农业绿色发展战略更多地强调综合发挥农业的生产、环境、文化等多种功能,是在观念上尊重自然规律、行动上顺应自然规律的发展方式,是从农业投入以及农产品生产、加工、流通、消费等全过程的绿色化。在新的时代背景下,实现农业绿色发展已经成为我国农业发展的内在要求和核心目标[5]。

另一方面,中国推进农业绿色发展,也将为世界农业可持续发展贡献中国方案。国际上,农业绿色发展以不同的形式出现,例如欧盟倡导的“多功能农业”强调农业除了传统的生产功能外,还具有社会功能和保护环境功能。法国、荷兰等国以多功能农业为导向修改了其原有的农业支持政策。美国于20世纪80年代初提出了“可持续农业”,不仅强调通过生态循环,尽可能减少化工产品如化肥、农药、添加剂等的使用,节约资源、降低成本,而且强调遵循农业循环经济3R原则(减量化、再利用、再循环),对农业生产要素进行统筹规划和系统开发利用,提高农产品质量,增加农民收益。日本于20世纪90年代初制定了“环境保全型农业”的农业发展目标,主张发挥农业特有的物质循环机能,注重与生产效率的协调,减轻由于使用化学肥料和农药而造成的环境负荷[6]。韩国的“亲环境农业”以农业与环境协调发展为理念,提出两大基本目標:一是通过确立适宜于区域条件、农民经营规模、农作物特点的亲环境农业体系,提高农民收入,保障农产品安全;二是通过确立农产、畜产、林产相联系的自然循环农业体系,保护农业环境,增进农业的多元性公益职能。

世界人口数量在21世纪还将持续增长,加上国际农产品贸易环境的不确定性,中国将越来越需要提高自身的农业生产能力。在此背景下,保护和提升耕地地力,避免过度消耗资源环境,实施粮食产业的绿色转型升级,实现农业生产的可持续,对于全球范围内实现可持续发展目标(SDGs)意义重大。因此,中国在新时代背景和新的国际环境下提出的农业绿色发展道路,可以为其他发展中国家贡献中国经验,为世界农业可持续发展提供中国方案。

二、农业绿色发展的内涵和跃迁路径

2017年《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》出台后,农业绿色发展相关文献增多。就对农业绿色发展内涵的阐释而言,相关文献大致可以归纳为两类:一类是基于政策文本对农业绿色发展概念和内涵进行解读。农业绿色发展是农业发展方式从过去的高投入、高消耗向资源节约、环境友好型农业转变[7],核心要义是统筹协调农业发展的经济效益、社会效益、环境效益和生态效益,即实现资源节约、环境友好、生态保育、质量高效,突出强调农业产地环境、生产过程和农产品实现绿色化,也包含制度和体制机制的绿色化[8]。另一类是将农业绿色发展与相近概念对比或关联。有的将其作为实现农业可持续发展的途径[9],或农业可持续发展的替代[8];有的将其与具体的农业生产模式(如有机农业、绿色农业等)相关联[10]。这些文献一方面将农业研究的链条向前延伸到产地保护、向后拓展到绿色供给甚至绿色消费;另一方面突破了过去主要强调技术或微观层面种养模式的重要性,将体制机制创新列为农业绿色发展的核心要素之一[11]。但总体缺陷是过于强调保护而忽视发展,这使得农业绿色发展与农业环境保护界限不清。量化研究较多将资源环境纳入投入要素,或将由于化学投入导致的污染作为非合意产出,进而计算农业的生产率,由于加入了环境考虑,被称之为绿色生产率或绿色全要素生产率[12]。但仍未跳出将“绿色”作为一种消耗性投入,或者“不绿色”作为一种“非合意”产出的思维[13],未能反映农业绿色发展更加强调“绿色作为发展的动力”这一特征,也缺乏对量化评估标准及方法的指引。

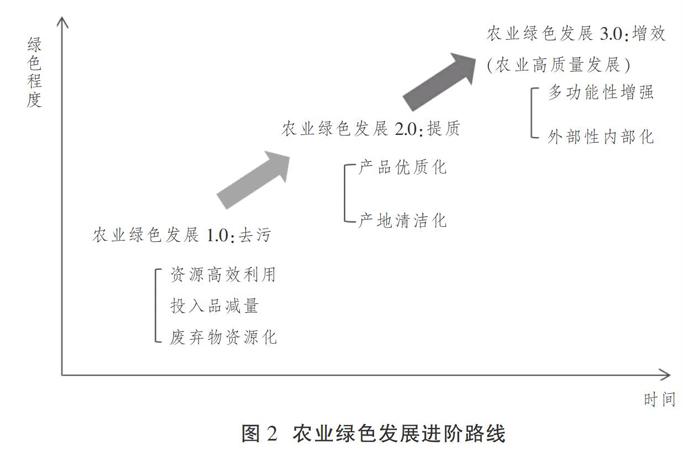

绿色发展归根结底是一种发展方式。现代社会任何形式的经济发展方式都会声称注重环境保护,但绿色发展更加强调绿色作为发展的一种驱动力,而不是发展中要“兼顾”的问题,这是与传统经济发展方式的根本区别。世界银行和国务院发展研究中心将绿色发展定义为“一种经济增长与资源消耗、碳排放、环境损害脱钩的发展方式,这种发展方式可以通过创建新的绿色产品市场、技术、投资以及消费和保护行为的变化促进经济增长”[14]。从该定义出发,本文认为农业绿色发展有三个关键要素:一是农业经济增长与碳排放和环境退化脱钩;二是绿色投入品、绿色技术、绿色投资和消费带动经济增长;三是绿色与经济增长形成相互强化的良性循环,良好的环境、优质的农产品、休闲旅游收入成为经济增长的源泉。这三个方面实际上也反映了农业绿色发展从低阶向高阶发展的动态演进路径。首先是去污,即农业生产过程的清洁化。通过使用绿色生产技术和物资,减少化学品投入,节约高效地利用自然资源,资源化利用农业废弃物,最大限度地减少资源消耗,避免农业生产带来的环境污染,实现增产不增污、增产不增碳。其次是提质,实现产地绿色化和产品优质化。污染排放与农业生产持续脱钩,突破量变的拐点后产生质变,水质、土壤、空气等产地环境要素质量明显提高,生态系统得到改善,农产品质量也随之大幅提升,通过完善市场、倡导绿色消费,绿色、优质的农产品在市场中将得到市场溢价。最后是增效,绿色成为驱动发展的内生动力。随着生态环境的持续改善以及收入水平的不断提高,农业农村的多功能性逐步凸显,成为满足人们对美好生活向往的重要载体,优质农产品、优美的乡村环境通过完善的产品和服务市场获得溢价,绿色和发展形成良性互动,达到绿色发展的高阶形态,也就是高质量发展。

综上,可用图2展示农业绿色发展不断向高水平跃迁的进阶路线,对于某一个静态时间点而言,也可以代表在该时点上不同区域农业绿色发展所处的阶段。各地在推进农业绿色发展过程中,一定要立足本地实际,抓住主要矛盾稳步推进;同时在相关的考核和评估中也应注意到各地基准水平有差异,避免“一刀切”。

三、近年来我国农业绿色发展的主要成效

近年来,中央对农业绿色发展的关注度不断升级,关于农业绿色发展的纲领性文件、专项行动计划密集出台,新颁布或修订的环境保护综合法和单行法中对农业环境保护内容的规定更加全面、具体,农业绿色发展的顶层机制初步构建。在强有力的政策推动下,农业绿色发展成效显著。

(一)顶层设计的“四梁八柱”基本建立

“十三五”以来,中共中央、国务院陆续出台了一系列关于生态文明建设与农业绿色发展的指导性文件,大力推动农业绿色发展体制机制的完善。从农业绿色发展法律体系建设来看,2014年以前,农业环境保护工作在法律上存在多项空白,重金属污染防治、氨排放控制等内容鲜有涉及。2014年以后,随着一系列环境保护法律法规的陆续修订和颁布,农业环境保护工作得到加强,农业农村环境保护相关规定逐步实现全方位和立体化。

1.农业农村绿色发展成为党和国家重要政治话语

2015年5月,中共中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》,对生态文明建设作出全面部署,要求协同推进“农业现代化和绿色化”。同年9月,中共中央政治局审议通过了《生态文明体制改革总体方案》,提出要建立绿色生态导向的农业补贴制度,完善农业废弃物综合利用制度,培育农业面源污染治理市场主体,强化县乡两级政府的环境保护职责,加强防治农村污染的财政涉农资金投入。在此背景下,2016年11月,中央全面深化改革领导小组第二十九次会议审议通过了《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》。该项改革的目标是到2020年基本建成以绿色生态为导向的农业补贴政策体系和激励约束机制,提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性。

2016年中央“一号文件”明确提出“加强资源保护和生态修复,推动农业绿色发展”,这是“农业绿色发展”作为专有名词首次出现在官方文件中。2017年4月,原农业部印发《关于实施农业绿色发展五大行动的通知》,将绿色发展理念转化为具体行动。2017年9月印发的《中共中央办公厅、国务院办公廳关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》正式确立了“农业绿色发展”在国家政治话语中的地位。

2.农业农村环境保护工作全面纳入法治轨道

2014年《畜禽规模养殖污染防治条例》生效,该条例的出台填补了农业农村污染防治领域无专门性法规的空白,标志着占农业面源污染半壁江山的畜禽污染物的防治从此有法可依。2015年新修订的《环境保护法》对地方人民政府在农业环保的技术推广、财政支持、生产指导等方面的职责均作了具体要求。在环境保护内容方面,由原来仅提及“种植业投入品、水土流失和污染问题”扩展到“重金属污染防治、农业废弃物处理处置、畜禽污染防治”等各要素,全面覆盖农业环境保护工作。2016年修订的《水法》中提出各级人民政府应当推行节水灌溉方式、技术和工程,提高农业用水效率。2016年颁布的《农田水利条例》则就农业用水规划、灌溉水价的制定、节水灌溉措施等方面作了具体规定,同时指出要加强农田灌溉用水的水质监测。2017年《水污染防治法》修订,新法在以往规模化畜禽污染防治基础上,增加了对散养密集区污染防治的相关规定,新法规定工业废水不得作为农田灌溉用水。2017年修订的《农药管理条例》首次将农药减量纳入各级人民政府的职责。新条例更加强调农药生产、使用中对环境的保护,增加了“严禁在饮用水水源保护区内使用农药,严禁使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等规定”。新条例明晰了各级农业主管部门作为农药监督管理单位的法律责任,对农药的生产、经营、登记和使用主体的法律责任均予以明确。2018年《大气污染防治法》修订,新法涉及秸秆综合利用、秸秆焚烧、氨、挥发性有机物、畜禽养殖恶臭气体排放等多方面内容,对地方各级人民政府、农业行政管理部门、农业生产经营者、畜禽养殖场在农业大气污染防治方面的权责进行了明确规定。2019年《土壤污染防治法》开始实施,该法提出要建立农用地普查制度、监测制度、农用地分类管理制度以及污染修复基金制度,从污染状况调查和监测、安全利用方案制定、风险评估和管控、污染修复等环节对农用地污染实施全过程管控。

(二)“十三五”主要目标有望实现

经过几年的推动,农业绿色发展理念已经深入人心,且取得初步成效,对照有关政策提出的“十三五”目标,各指标已经接近或达到既定目标,具体表现在:农业水资源利用效率稳步提升;主要化学投入品零增长提前实现;农业废弃物资源化利用水平稳步提升;农业绿色发展综合样板初具规模等。

一是农业总用水量呈现下降趋势,水资源利用效率总体提高。按照《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》,到2020年全国农业用水量保持在3720亿立方米,农业灌溉用水有效利用系数将达到0.55。2018年农业用水量为3693亿立方米,农业灌溉水有效利用系数为0.554,已经实现目标。

二是化肥、农药利用率提高,投入量实现双下降。按照《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》,到2020年,化肥利用率和农药利用率均达到40%。根据农业农村部公布的数据,2019年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率和农药利用率分别为39.2%和39.8%,已经非常接近40%的目标。化肥和农药投入量已经分别实现连续三年和四年下降,提前实现零增长。

三是废弃物资源化利用率不断提高。多项文件均提出:到2020年,农膜回收率要达到80%,农作物秸秆综合利用率达到85%以上,全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。2018年,农膜回收率达到69%①,秸秆综合利用率为83.63%②,全国畜禽粪污综合利用率达到70%。

四是农产品绿色供给水平逐年提高。根据原农业部绿色食品办公室发布的《全国绿色食品产业发展规划纲要(2016—2020年)》,到2020年,规划绿色食品原料标准化生产基地面积增加到2亿亩。2017年,中国绿色食品原料标准化生产基地种植面积1.6亿亩③,近5年年均增长率达到5%。

五是农业绿色发展综合样板初具规模。截至目前,已创建81个国家农业绿色发展先行区,这些先行区大都以县为单元整建制推进,也包括少部分以地級市为单元整市推进,还包括浙江、海南两个整省推进的先行区。另外,还有一大批区域生态循环农业项目示范区、田园综合体、国家农业公园等,这些也起到了良好的示范带动作用。总体而言,根据魏琦、张斌、金书秦的评价[8],自2012年以来全国农业绿色发展水平不断提高,并且初步形成了农业绿色发展“东看浙江,西看四川”的格局。

四、农业绿色发展存在的主要问题

(一)政策“重出台、轻落实”仍然存在

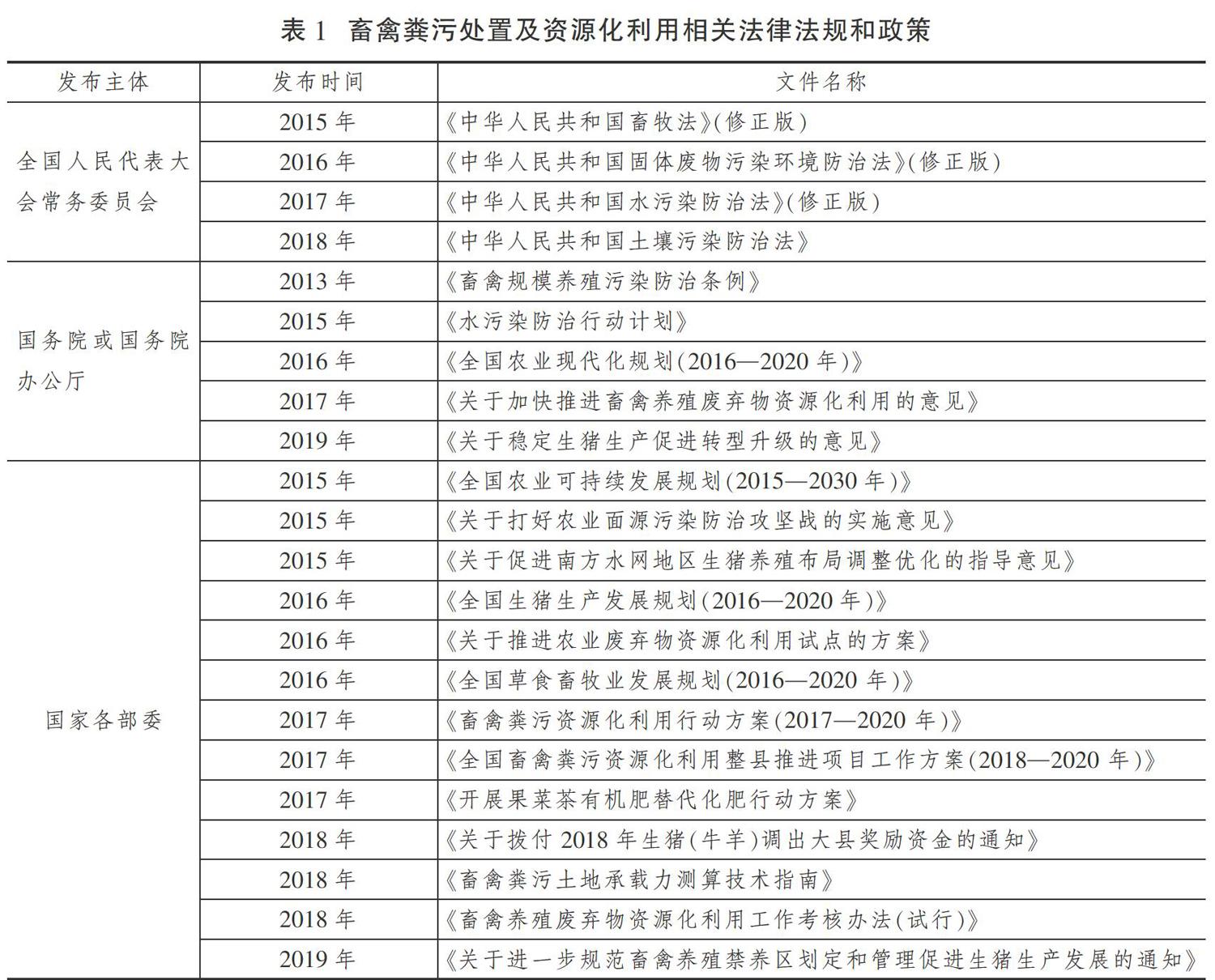

据不完全统计,2014年以来,仅与畜禽粪污处置及资源化利用相关的法律法规、政策文件就有22个(见表1,下页)。有多项政策均涉及养殖废弃物综合利用目标,但覆盖范围和目标界定均不一致,在执行中易给地方带来困扰[15]。同时,尽管政策数量较多,但一些激励政策迟迟得不到落实。例如,有机肥生产可以享受税收、运输、补贴方面的优惠,以及沼气发电享受上网电价等优惠政策,至今仍未见全国范围的政策落实细则和标准。

又如农药包装回收也由于前后政策不一致,其管理办法三次公开征求意见,前两次均无果而终。最初,原环境保护部依据《环境保护法》等起草了征求意见稿,并于2015年4月在其官网向有关部门和公众征求意见。2016年国务院印发《土壤污染防治行动计划》,明确要求在2017年底前由国务院法制办和原环境保护部牵头,出台农药包装废弃物回收处理部门规章,2017年6月开始生效的新《农药管理条例》要求环境保护主管部门会同农业主管部门、财政部门等制定。2017年12月,原环境保护部会同原农业部又发布了一个版本的征求意见稿。2019年开始施行的《土壤污染防治法》要求国务院农业农村主管部门会同生态环境等主管部门制定具体办法。2019年9月,农业农村部牵头再次向公众征求意见。

政策表述前后不一致会导致部门之间推诿,政策不落实也会损害政策的权威性和严肃性。如果各部门把出台文件本身作为任务完成,而不是立足于解决实际问题,必然导致文件套文件、文件抄文件的形式主义,不仅会将大量人力物力浪费在起草文件的过程中,而且会影响到基层执行政策的效果和效率。

(二)数据基础薄弱

统计数据是宏观决策的重要基础。农业领域点多面广,监测统计难度大,加上农业资源环境等问题近年来才实质性地受到关注,数据基础较为薄弱。

我国秸秆综合利用率目标是2020年达到85%,但秸秆的利用量、产生量都是粗略的估算数据,综合利用过程又难以核查,在精确量化的政策目标倒逼下就难免滋生数据造假。数据水分的原因可能出于考核压力,也可能出于不同部门之间对于估算方法的不同理解。

此外,畜禽粪便数据也不准确。在官方文件对2020年目标表述中既有“全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上”,也有“养殖废弃物综合利用率达到75%”。从科学的角度来看,在75%这样一个精确的量化目标下,至少有两方面的基础信息是不清楚的:第一,75%的对象是什么?目前尚未有权威的定义界定粪便、粪污、养殖废弃物等概念的关系。第二,75%的基数是多少?官方使用较多的是以2015年原农业部副部长于康震的讲话中提到的“全国每年产生38亿吨畜禽粪污”作为基数,但当时统计的准确度并不清楚,且数据未再随着养殖量、养殖结构、养殖模式的变化而更新。再者,关于资源化利用方式的认定,不同部门之间一度还存在较大分歧。

在废弃物产生量、利用量都不准确的情况下,追求一个高度精确的利用率目标,本身并不符合科学原则,也必然会带来“数字”上的达标。

(三)农业绿色补贴改革仍需加快

我国于2004年全面取消农业税,并于2006年开始全面推行农业补贴制度,向农民直接发放四项补贴(种粮直补、农资综合直补、农作物良种补贴和农机购置补贴)。四项补贴中占比最高的是农资综合直补,2014年农资综合直补资金为1078亿元,占四项补贴总额的63.8%。2015年,财政部、原农业部印发《关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》,将过去的农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴,其中大部分为耕地地力补贴,还有少部分用于支持适度规模经营。2016年该项改革在全国全面推开。2016年农业支持保护补贴资金为1442.4亿元,其中耕地地力保护补贴1204.85亿元,支持适度规模经营237.57亿元。2017年又进一步将原有的农机购置补贴、现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金与农业支持保护补贴资金归并为农业生产发展资金。此外,测土配方、草原生态保护、地下水超采综合治理等直接用于农业绿色发展的资金超过200亿元。

农业补贴改革后,我国在分类名录上与农业绿色发展相关的资金投入已经达到1500亿元的规模。虽然大部分金额的补贴名称调整为“耕地地力保护补贴”,但实质上在补贴的发放方式、对象、标准等方面仍然主要延续过去的模式,与耕地地力保护并无直接关系。与此同时,我国还缺乏对于一些真正能起到调节农户生产行为、促进农业绿色转型的技术补贴。未来利用这些财政资金将农业生产过程引向绿色化的潜力巨大。

(四)行政执法“一刀切”时有发生

按照《畜禽规模养殖污染防治条例》和《水污染行动计划》的要求,2017年以前各地纷纷出台了禁养区划定方案,禁养区内禁止规模养殖。但国家层面对于“规模养殖”没有统一规定,而是将权力交于地方政府。有些地方界定比较宽,例如广西将规模界定为生猪年出栏≥500头;有的地方则比较严格,如南京规定年出栏生猪50头就属于“规模”的范围;有的地方甚至把禁养区变成“无畜区”。2014年全国生猪出栏达到74 952万头的峰值,此后開始下降,至2018年出栏量为69 382万头,减少了5570万头,降幅为7.43%。据估算,全国有超过80万平方公里的国土面积被划为禁养区[16]。过度禁限养的影响在划定过程中就开始显露,如猪肉的有效供给、农户转产转业及其生计问题等[17]。2018年8月,非洲猪瘟爆发,导致猪肉供给形势日趋严峻。为稳定生猪生产,国务院办公厅于2019年9月印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,要求“各地区要深入开展自查,对超越法律法规规定范围划定的禁养区立即进行调整”。文件出台后,各地各部门也纷纷出台资金、贷款、保险等相关扶持政策,大力鼓励养猪,此时要谨慎避免从“一刀切”转向“一哄而上”。还有一些地区为了治理面源污染,对种植行为采取强力禁止的方式,这些实际上都是打着环保的旗号挤压农业生产。

农业农村问题具有复杂性和长期性的特征,不仅关系到农民的生产生活大计,而且关系到全国人民的生活保障和社会的稳定,需要审慎对待。行政执法“一刀切”不仅会增加政策实施和后期调整的成本,而且会影响政府形象、损害人民利益。因此,对于环境污染问题,务必要坚持疏堵结合,不能简单地以禁代治。

五、“十四五”时期以绿色驱动高质量发展的政策取向

我国的农业农村工作将进入乡村全面振兴阶段。“十四五”规划是将绿色发展从理念转向实质性行动的第一个五年规划,要着力从四个方面起好步、开好局。

第一,少出新政策,注重抓落实。针对仍然存在的重出台、轻落实现象,可从如下方面着手:一是精简政策数量。低水平、重复性的转发会耗费大量行政资源,也给基层政府和部门带来“学习”和“落实”负担。建议借鉴学术论文的查重机制,在政策出台前端引入查重程序,重复率过高的政策文件不予印发,对无实质性内容的部门、地方文件,在国务院相关平台上予以通报。二是避免政出多门,杜绝部门打架。建议推行政策一本通制度,借鉴地方“最多跑一次”的经验,同一项工作如确需要由不同部门分别出台政策文件,应由牵头部门负责进行政策的一致性核查,并将该项工作的所有相关政策汇总成册,作为各地各部门执行政策、国务院督查落实的依据。三是全面落实已有政策明文规定的各类措施,如沼气发电上网补贴、秸秆还田补助等。

第二,加强基础数据的获取,科学制定务实、可监控的农业绿色发展目标。针对当前一些家底不清,或者数据可能有较大水分的工作领域,不应在末端追求过于精准的量化目标。废弃物资源化利用是农业绿色发展非常核心的内容,但数据基础较为薄弱,建议“十四五”时期不再提秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率等量化目标,改为可监控可核查的过程管控。例如秸秆方面的目标可定为“敏感时段无火点”,畜禽粪便方面的目标可定为“规模化设施配套比例+无露天存放和偷排直排”等。在加强过程管理的同时,一方面以“不溯及既往”的原则允许地方重新上报数据,将过去目标倒逼压力下的数据水分挤出;另一方面,加强各环节数据的监测和收集,逐步夯实数据基础。

第三,加强对执法和行政的督察巡查,对政策执行过失严厉问责。对党和国家有关政策不落实、选择性落实、“一刀切”,或在执行政策过程中采取简单粗暴的方式,不仅会使政策效果大打折扣,而且会削弱政府的公信力,造成不良影响。建议近期以贯彻落实《中国共产党农村工作条例》为契机,对各地各部门执行中央有关“三农”政策情况进行一次全面检视,以“农民拥护不拥护、支持不支持”作为评判各地各部门是否正确、有效落实中央决策部署的依据,对上述产生严重不良影响和后果的行为主体进行问责。建议在全国人大执法检查、中央环保督察、国务院有关督察检查等工作中将农业绿色发展作为重要督察检查领域。

第四,不断深化农业补贴制度改革。一是推动相关农业补贴与农业绿色生产行为相挂钩。应继续深化补贴制度改革,使之名副其实。在具体措施上,可将补贴的获得与农民的环境友好行为挂钩。二是在农机购置补贴中,除常规机械名录外,还应不断扩展绿色机械名录,将绿色防控、粪便资源化利用、秸秆粉碎、农膜回收等机械纳入名录。三是创新农业生态补偿方式,统筹工业和农业污染减排,在中央转移支付中拿出部分资金,用于在部分地区探索基于流域的排污权交易的方式。当前农业减排的边际成本远低于工业,例如养殖户的粪便资源化利用、种植户减少化肥农药施用,可以基于相关的核算方法折算成污染物和温室气体减排量,通过与流域内工业源进行交易的方式获得收益,这样既能调动农业减排的积极性,又能大幅降低减排的社会总成本。四是加大对农业绿色生产技术的补贴力度。农业研发和推广资金投入的重点是秸秆还田、粪便资源化利用、生物农药、缓释肥、水肥一体化等技术、产品和设施。

参考文献

[1]杜志雄,金书秦.中国农业政策新目标的形成与实现[J].东岳论丛,2016(2):24-29.

[2]西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,1999.

[3]速水佑次郎,神門善久.农业经济论:新版[M].沈金虎,周应恒,张玉林,等,译.北京:中国农业出版社,2003.

[4]黄茂兴,叶琪.马克思主义绿色发展观与当代中国的绿色发展——兼评环境与发展不相容论[J].经济研究,2017(6):17-30.

[5]韩冬梅,刘静,金书秦.中国农业农村环境保护政策四十年回顾与展望[J].环境与可持续发展,2019(2):18-23.

[6]井焕茹,井秀娟.日本环境保全型农业对我国农业可持续发展的启示[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013(4):93-97.

[7]韩长赋.大力推进农业绿色发展[N].人民日报,2017-05-09(12).

[8]魏琦,张斌,金书秦.中国农业绿色发展指数构建及区域比较研究[J].农业经济问题,2018(11):11-20.

[9]孙炜琳,王瑞波,姜茜,等.农业绿色发展的内涵与评价内容[J].中国农业资源与区划,2019(4):14-21.

[10]金赛美.中国省际农业绿色发展水平及区域差异评价[J].求索,2019(2):89-92.

[11]赵会杰,于法稳.基于熵值法的粮食主产区农业绿色发展水平评价[J].改革,2019(11): 136-146.

[12]李谷成.中国农业的绿色生产率革命:1978—2008年[J].经济学(季刊),2014(2):537-558.

[13]中国农业科学院中国农业绿色发展研究中心.中国农业绿色发展报告2018[M].北京:中国农业出版社,2018.

[14]World Bank and Development Research Center of the State Council. China 2030: Building a modern, harmonious, and creative society [R]. Washington, DC: World Bank. 2013: 217.

[15]金书秦,韩冬梅,吴娜伟.中国畜禽养殖污染防治政策评估[J].农业经济问题,2018(3):119-126.

[16]BAI Z, JIN S, WU Y, et al. Chinas pig relocation in balance[J]. Nature Sustainability, 2019(2): 888.

[17]金书秦,胡钰.当前养殖业出现的两大现象及其影响[J].中国猪业,2017(9):17-18.

基金项目:国家重点研发计划课题“化肥农药减施增效管理政策创设研究”(2016YFD0201304);国家社会科学基金重大项目“生态补偿与乡村绿色发展协同推进体制机制与政策体系研究”(18ZD048);国家高层次人才特殊支持经费项目“乡村振兴背景下农业绿色发展的技术路径和制度体系”。

作者简介:金书秦,农业农村部农村经济研究中心经济体制研究室主任、副研究员,第四批国家“万人计划”青年拔尖人才;牛坤玉,中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员;韩冬梅,河北大学经济学院副教授。中国社会科学院农村发展研究所杜志雄研究员、南京审计大学武岩助理教授对本文亦有贡献。

The Path of Agricultural Green Development and Its Orientation

in the 14th Five-Year Plan Period

JIN Shu-qin NIU Kun-yu HAN Dong-mei

Abstract: With the prominent of agricultural resources and environmental issues, green development has become the orientation of agricultural development. Based on the definition of key elements of agricultural green development, three stages of agricultural green development are proposed: decontamina-

tion, that is, the cleanliness of agricultural production processes; quality improvement, realizing the green of production areas and high-quality product; efficiency, and green becoming endogenous motivation for agricultural high-quality development. In recent years, certain achievements have been made in green agricultural development. There are also problems such as decentralized policies, a weak data base, slow progress in reforming the agricultural subsidy system, and“one-size-fits-all” administrative enforcement. During the“14th Five-Year Plan” period, to promote high-quality agricultural development with green development, we must improve the quality of policies through focusing on implementation; pay attention to understanding the family base and abandon some quantitative goals without data support; strengthen supervision and inspection of law enforcement and administration, and implement policy faults increase accountability; continue to deepen the reform of the agricultural support and protection system towards a green ecology.

Key words: rural revitalization; green development of agriculture; high-quality development of agriculture