“可能性”单元的“数学步道”活动设计

2020-03-10熊佳

【摘要】本文以人教版小学数学教材五年级上册“可能性”单元为例,论述数学步道活动的设计,从初步感受随机现象中数据的随机性的数学步道设计和在不确定的基础上体验随机现象的统计规律性的数学步道设计两个方面阐述设计策略,让学生经历获得数据、分析数据、处理数据进而做出推断的全过程,体会随机现象的统计规律性。

【关键词】小学数学 数学步道 可能性 随机观念 数据分析观念

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)45-0086-03

人教版小學数学教材五年级上册“可能性”单元的教学内容属于“统计与概率”的知识领域。《义务教育数学课程标准》(2011年版)指出:“通过数据分析体验随机性,一方面对于同样的事情每次收集到的数据可能不同,另一方面只要有足够的数据就可能从中发现规律。”课堂教学由于时间和空间的限制,对培养学生的随机观念和数据分析观念的作用是有限,所以,在教学本单元时,教师可以适当设计一些数学步道活动(“数学步道”是利用一些生活素材及现有生活场景,服务于课堂教学和学生解决问题能力培养的数学综合与实践活动),将课内外学习结合起来,让学生在大量观察、猜测、实验、收集数据、分析数据以及讨论交流统计结果等一系列的实践操作活动中,初步感受随机事件发生的统计规律性,从而培养学生的随机观念和数据分析观念。

那么,怎样合理设计“可能性”单元的数学步道,让学生经历获得数据、分析数据、处理数据进而做出推断的全过程,体会随机现象的统计规律性?笔者的具体做法如下:

一、初步感受随机现象中数据的随机性的数学步道设计策略

在概率学习中,教师要注重帮助学生了解随机现象。教师可以通过组织学生感兴趣的试验活动,让学生在具体的试验活动中体验事件发生的确定性和不确定性,感受在相同条件下重复做同样的试验,由于试验的结果有多种情况,因此在试验之前无法预料会出现哪一个结果。

(一)控制变量,从不确定到确定

为了让学生在具体的情境中体验事件发生的确定性和不确定性,教师可以通过控制变量的形式,让学生在活动中感知:当一些事情发生的可能性有多种情况的时候,这些事情的发生是不确定的;当一些事情的发生只有一种情况的时候,这些事情的发生是确定的。

【活动】抽签

活动准备:三张卡片,每张卡片上写不同的内容。

活动过程:

第一步,教师告知学生三张卡片的内容,再把卡片反扣在桌面上。

第二步,教师问:“三张卡片,你可能会抽到什么?能确定一定抽到什么吗?”学生回答后再抽。

第三步,教师问:“还剩两张,你可能会抽到什么?能确定吗?还会抽到(第一次抽到的内容)吗?”学生回答后再抽。

第四步,教师问:“只有一张了,你会抽到什么?能确定吗?为什么?”

设计意图:在平时的生活和学习中,五年级的学生已经积累了一些简单随机现象的生活经验和基础知识。以“三张卡片”“还剩两张”“只有一张了”等问题进行追问,引导学生用“可能”“不可能”“一定”等词语分析和推测抽到的内容,从一开始的不确定,随着活动的推进,不确定的现象逐步减少,最后向确定转化,这样,学生能在活动中初步感受简单随机事件发生的确定性和不确定性。

(二)问题驱动,对比感知

为了让学生进一步感知确定现象和不确定现象的特点,教师可以设计从装有不同物品的盒子里摸物品的活动,让学生根据盒子里的物品的种类进行直观判断,再通过实验验证猜想。

【活动】摸球

活动准备:1号盒子里面放入一定数量的同种颜色的球(如:6个白球),2号盒子里面放入几种不同颜色的球(如:3个红球,3个黄球,3个白球,等等)。

活动过程:

第一步,教师现场演示放球过程。

第二步,教师问:“哪个盒子肯定能摸出白球?”学生回答后再摸。

第三步,教师问:“哪个盒子可能摸出红球?”学生回答后再摸。

(如果学生第一轮摸出红球,教师问:“如果让你再摸一次,你这次还能摸出红球吗?你可能摸到什么颜色的球?”学生回答后再摸。如果学生第一轮没有摸出红球,教师问:“如果让你再摸一次,你这次一定能摸出红球吗?你可能摸到什么颜色的球?”学生回答后再摸)

第四步,教师问:“哪个盒子不可能摸到黄球?为什么?”学生回答后再摸。

设计意图:通过问题的驱动,让学生根据盒子里的球的颜色种类进行直观的判断,再动手验证,学生经历观察、思考、判断和实践验证的过程,获得对确定事件和不确定事件的丰富体验。

二、在不确定的基础上体验随机现象的统计规律性的数学步道设计策略

随机想象虽然对个别实验来说无法预知其结果,但在相同条件下进行大量重复实验时,却又呈现出一种规律性,我们称它为随机现象的统计性规律。由于小学生的年龄和思维特点导致他们一般只能在感性层面理解概率的知识。因此,教师可以通过设计数学步道活动,让学生动手做实验,统计实验结果,最后根据实验结果进行推测,进一步深刻体会随机现象的统计规律性,发展学生的数据分析能力。

(一)运用数据统计分析,估计事件发生的可能性大小

设计概率实验,让学生在试验中经历收集数据、分析数据,并能根据统计结果做出推断。这样,学生能体会到每一次摸的结果都无法事先知道,但是摸多了能够帮助我们做出判断。这样一来,学生既体会到随机性,又感受到数据中蕴含着信息,学生的随机观念和数据分析能力进一步得到发展。

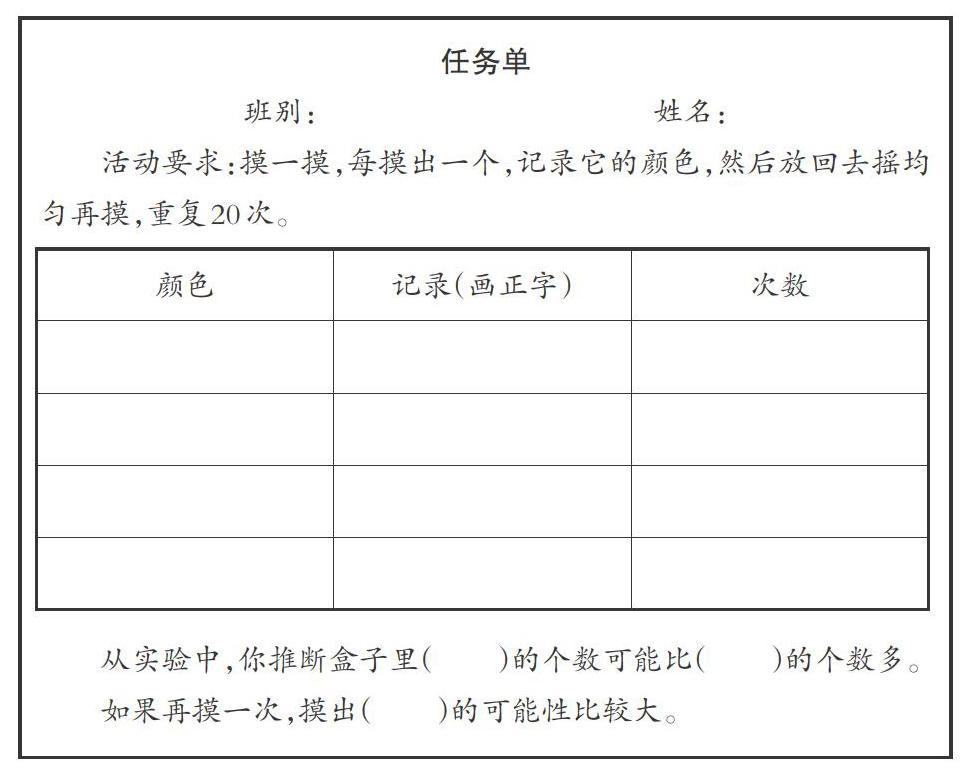

【活动】“多摸”见分晓

活动准备:盒子里放入2种颜色的球,二者数量相差5个以上。每个盒子配一个任务单。

活动过程:学生动手做实验,并记录实验结果,完成任务单。学生完成后,把任务单交给教师,教师打开盒子,验证学生的推断是否正确。

设计意图:设计学生感兴趣的摸球游戏,让学生在摸球游戏中体会到数据的随机性。一是无法确定每次摸出的球的颜色是什么,且每一次摸出的球的颜色可能是不一样的;二是摸完后将球放回袋中,摇晃均匀后再摸,如此反复摸多次,能发现一些规律。学生在试验中经历收集数据、分析数据并根据统计结果做出推断的过程,感受随机事件发生的统计性规律,知道事件发生的可能性大小,发展了数据分析能力。

(二)经历数据统计分析,感受事件发生的等可能性

根据学生的年龄特点和认识水平,“可能性”单元安排了简单的等可能性事件,即每个实验结果发生的可能性是相等的。例如:抛硬币、掷骰子、转盘游戏(转盘是等分的)等。教师可以运用统计思想来做实验,通过统计实验数据,让学生分析数据获得一些信息,进而做出判断,理解事件发生的等可能性,从而培养学生的随机观念和数据分析观念。

例如,抛硬币的实验中,教师通过以下4个环节引导学生进行数据分析,发现随机现象中的规律,感受事件发生的等可能性。

1.猜想—验证,初步感知随机现象

猜一猜:抛一枚硬币,重复抛10次,猜一猜正面朝上和反面朝上的次数会是怎样的?

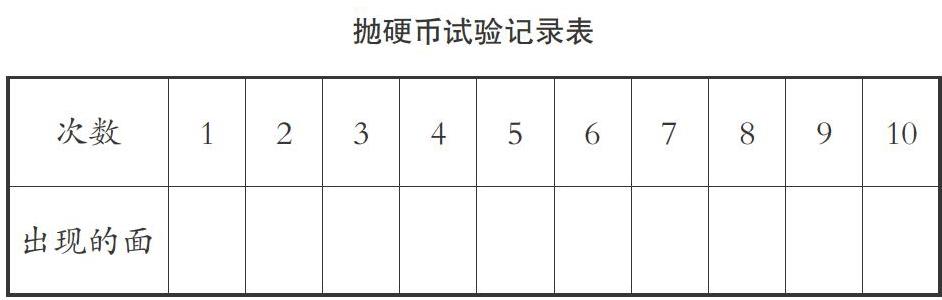

实验1:全班每人抛一枚硬币,重复抛10次,把每次实验的结果记录在下面的表格中。

抛硬币试验记录表

合计:正面 次 反面 次

实验结果:正面的次数○反面的次数,与我的猜想( )。(○里填“>”“<”或“=”;括号里填“一致”或“不一致”)

汇报实验结果:先统计实验结果正面朝上和反面朝上的次数相等和不相等的同学人数。

质疑:为什么很多同学的试验结果与猜想不一致呢?(学生讨论交流)

实验2:每人继续再抛50次,把每次实验的结果记录在下面的表格中。

2.汇总数据,发现规律

第一步,四人小组的小组长统计两次实验中出现正面朝上、反面朝上的次数和,再报给大组长。大组长汇总各小组的数据,再报给班长,班长把数据公布出来。每人根据班长公布的数据填写下面的表格。

第二步,把四个大组的实验数据绘制成复式条形统计图。注意:先确定每格表示几次,再标出数据的位置,最后涂色。

第三步,各小组利用课余时间绘制条形统计图,讨论分析,形成实验结论。

3.汇报成果,完善对随机现象的认识

①各小组分析各班的实验数据,分享实验结论。

②结合数学家抛硬币试验的数据,谈谈实验启示。

4.运用实验结论,解释说明

提问:举行足球比赛,裁判用抛硬币决定谁先开球,公平吗?为什么?

设计意图:为了让学生体验到随机现象的“不确定性”中蕴含着“确定性”,即当重复试验达到一定数量后,试验结果就会呈现一种规律,教师设计先让学生每人重复抛10次,感知在少量实验下,正反面出现的次数并没有呈现一种规律,即正反面朝上的次数并不相等。先引发认识冲突,再引导学生思考:当重复试验达到一定数量后,试验结果会不会呈现一种规律?再让学生做第二次试验抛50次,收集全班实验数据,绘制条形统计图并分析数据,形成初步的实验结论。再结合学生自己的实验数据,对比分析数学家的大数据实验发现:数学家的试验从4000多次到80000多次,试验结果并不是硬币正面向上、反面向上两种结果的次数“完全相等”,而是“基本接近”。经过这样的数据对比分析,区分了次数是“基本接近”而非“完全相等”,让学生明白实验数据会基本稳定地趋近概率,但并不会完全等于概率,并且明白了随机现象对实验的影响,从众多实验数据中分析出随机现象的规律,引发学生对随机现象的深入思考,培养了学生的数据分析观念。这样,学生在层层递进、不断深入的思考过程中完善认知、感悟知识的数学本质。

综上所述,在设计“可能性”单元的数学步道活动时,教师要重视学生的经验和体验,让学生在具体的操作活动中经历观察、猜测、实验与交流等数学活动。此外,教师设计的数学步道活动,要为学生提供收集数据、分析数据以及讨论统计结果的空间。这样,学生才能在实验活动中通过数据分析体验随机性。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012

[2]史宁中,张丹,赵迪.“数据分析观念”的内涵及教学建议——数学教育热点问题系列访谈之五[J].课程·教材·教法,2008(6)

[3]邱彧华.培养数据分析观念提升学生数学素养——在“统计与概率”中如何培养学生对数据的分析与判断能力[J].教师,2017(7)

[4]杨清香.数据分析观念在小学数学课堂教学中的实践[J].文理导航·教育研究与实践,2018(12)

注:本文系广西教育科学“十三五”規划2019年度立项课题“小学‘数学步道校本课程开发研究”(课题编号:2019B137)的阶段性成果。

作者简介:熊佳(1986— ),女,壮族,广西柳州人,硕士研究生学历,一级教师,南宁市“教学骨干”,南宁市良庆区“学科教学能手”,研究方向为小学数学教学。