我最爱的中国作家王小波

2020-03-09

【内容提要】王小波是我最爱的中国作家。他的作品以哲学和启示为特征,通过对革命、历史、性等议题的把握,寻求创造人与人之间的和谐,创造成熟、健康的生活。作品中以人为本的精神、对历史的独到把握,以及荒诞跳脱的叙事风格,都给我深深的灵魂震撼。王小波的作品也被译成阿拉伯文出版,受到阿拉伯文读者的喜爱,成为沟通两国文学与文化的桥梁。

首先,我必须承认,谈论王小波虽然看起来简单,但其实并不容易。也许这源于我与王小波的读者的关系。就我个人而言,王小波是我最喜爱的中国作家。由于运气好,我可以直接阅读中文书籍。写一个在思想和意识中自我实现的明星一般的人物,这对我而言、对中国文学读者而言都是一项不小的壮举。他的一生都在写人与人之间的关系,他的形象,那就是在北京胡同里喝醉躺在躺椅上的形象,若你读了他写的东西,揭开面纱,取而代之的则是想象中的有着天使翅膀的恶魔,手持天堂的钥匙,闯进了炼狱。放逐者讲述着哲学,文辞汪洋恣肆。他的文章推动你思考政治,推动你思考生活的意义和矛盾。他讲述自己的人生故事,不知道是马尔克斯在他的魔幻现实中转世,还是萧伯纳的冷嘲热讽从中轮回。虽然王小波年仅45岁就骤然辞世,但他仍是世界上最有影响力的作家之一,是“70后”“80后”中国人心中的启蒙者和无冕之王。这位已故作家的作品至今仍是人们阅读的热点,尽管作者已逝去20多年,但每年他的书都在再版。

王小波,1952年出生于北京。在他的童年时期,中国社会发生了巨大的变化;“文化大革命”时他到云南边境农场插队,那是他大部分文学作品的创作现场,包括我们在这里提到的《黄金时代》,也是他1980年出版的处女作《地久天长》的创作现场。1971年,他到母亲的故乡山东省插队。在这个时期,小波也写了很多故事和文章。到了“文化大革命”结束恢复高考时,辍学了12年的王小波才重新开始学习。1978年,只读了一年初中的王小波参加了高考并顺利地被中国人民大学录取,那时的他已经26岁。1984年,他赴妻子李银河就读的美国匹兹堡大学,在东亚研究中心学习并获得硕士学位。1988年他回到中国,先后在北京大学和中国人民大学任教。在40岁生日时,他辞去公职,专心致力于写作。

1997年4月11日,王小波心跳骤然停止,他的生命停在了他文学天赋的高潮和创造力成熟顶峰之时。他曾与他的妻子达成协议,不要孩子。在他去世那天,他的妻子、社会学家李银河发表悼文——《浪漫骑士·行吟诗人·自由思想者——悼小波》。

谈到王小波,有一点值得我们注意——在中国,他被称为卡夫卡和詹姆斯·乔伊斯的中国混血版。要了解他的文学创造力和影响力,我们可以从中国读者对他的看法开始。一位中国著名的文学博主曾经在他的博客中问大家:王小波在你心目中代表什么?在近50万参与者的回答中,最受好评的答案是:王小波是将现实与幻想、革命和热爱、幽默与严厉批评、性与政治、历史与现实的混合。第二受好评的答案是:王小波似我又不似我,他似我一样是放逐者,但我不似他那样是哲人。

王小波写了短篇小说、散文和诗歌,他的系列小说也是他最著名的小说,即“时代三部曲”——《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》。他的小说作品贯穿了一个同样的人物——王二。在我看来,王二就是王小波自己,他把自己写成小说里那个永恒不变的角色,有着跟王小波一样的思想,只是名字从王小波变成了王二。二这个字在中文里是数字2,但在老北京话里是形容人痴傻的词汇。王小波在他在一篇文章中也那样形容自己,他的创作背景、时间空间也与现实非常相似,从1949年新中国成立,到“文化大革命”结束,再到发生巨大变化的20世纪80年代中期。他详细讲述了自己度过一生的北京和学习生活多年的美国,但事实并非如此简单。王小波带领你在他的小说里环游世界,有时在欧洲的城市,有时在中国的各个地区,情节起伏跌宕,若即若离,真是磨炼你的精力。人们都说王小波是中国最好的性爱小说家,但小波的性在他的概念中并不意味着大众所认知的性,它是革命的代名词,有时甚至是对革命的革命。阅读他的小说,你会觉得他读过全世界的文学作品,然后他又很快带你领略中国的经典著作和具有现代中国特性的文学作品,再继续愤世嫉俗地鞭挞丑恶;有时他又会跟你讲述弗洛伊德的心理学理论,并将其应用于人物性格,让你将其与中国传统哲学和阴阳五行文化进行对比。

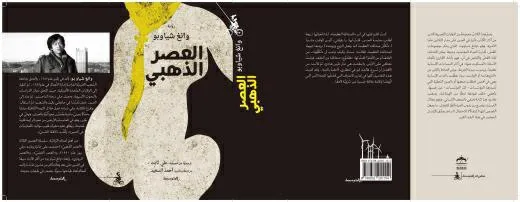

《黄金时代》阿语版

我认为,绝对不能把王小波归入当代的任何一个文学流派,他作品的每个组成部分都是独特的,他不属于任何现存的文学流派,从历史的角度看,他代表着一种寻根的流派。根据他生活的时代背景及他的工作经历来看,他写的作品可算作伤痕文学,他的作品中主人翁如同马尔克斯、卡夫卡和莎士比亚那样叙述,更偏向于现代性和中国文学的西方化。事实上,哲学是他叙事和文学创作的重点,但他也重视知识和现实所带来的智慧,他的小说仿佛创造了一个平行世界,让受众在他的世界里思考,王小波的文学在关注叙事哲学方面是与其他中国文学不一样的。他只是讲述王二的故事,让你去领略其中的哲学,这在中国现代文学中是罕见的,以哲学和启示为特征,在监视和审查的边缘游离。

历史在王小波的叙事作品和文章中也起着关键作用。事件以不同的角色循环往复,他对历史和现实的呈现及两者之间的比较使他小说中人物角色的情感和灵魂保持一致,并避免了叙述作品里现实和历史之间的碰撞。

他的著作中的思维与“普通人”完全不同,叙事逻辑中没有牢固的联系、有着显著的浪漫与自由,因此读者会随着这种逻辑在他的对话间“跳跃”,从一个故事衍生到另一个故事,然后又返回到最初的故事。他会把受众作为情节的一部分,迫使他们与事件相联并揭开事件的环扣,以达到可以联系的逻辑。王小波作品的一个艺术特征是“幻想”,另一个艺术特征是“死亡”。王小波以幸福的方式告诉你死亡,以讽刺的方式讲述惩罚,他对死亡的理性和否定、热情和仇恨,以及对死亡的悲观主义和好奇心使他的文学作品中想象力和多样性体现更深刻,让你沉浸其中,使你无法离开这独特而新鲜的文学作品。

王小波的第一部被翻译成阿拉伯文的作品是中短篇小说集——《黄金时代》。其中的中篇小说《黄金时代》也是“时代三部曲”之一,是这三本小说中最受欢迎和影响力最大的一部;其他的三部短篇小说是:《三十而立》《革命时期的爱情》《我的阴阳两界》。这些故事写在不同的时间,但中心和反映的问题都能清晰地显示出我们以上提到的王小波文学特征。《黄金时代》的主人翁王二在“文化大革命”期间进入军营,后被牵连,纠缠于爱情、逃亡、逮捕、调查及内部和外部的革命中。性似乎是《黄金时代》叙事的焦点。我曾在豆瓣网上看到有一篇相关评论,现在已无从考证,评论中说到王小波本人在记者见面会上谈论关于性在其作品中的作用时说:“在这部作品中,有很多地方谈论性。这种写作类型不仅容易受到强烈的批评,而且还被怀疑是一种堕落且廉价的艺术,现在我无法确切指出为什么以这种方式写作,但是我确信目标不是要引起批评或将其归类为堕落的艺术,但我只是想回顾那个时代——文革时代——的中国,我们知道那个时代——六七十年代——是一个无性的时代,在一个无性的时代中,性成为生活的主题。老话说‘人有两种欲望——食物与性’,因此思考这两种欲望是人的天性。如果没有解放这两种欲望,它将变成阻碍个人进步的人为障碍。本质上,性是指基于人类本能的男人和女人之间的互动,它给人以强烈的精神和肉体上的愉悦感,从而使人与人之间产生文化和谐,因此我想说的是,让我们基于人与人之间的和谐来创造成熟、健康的生活和发展。性是象征,人才是最终目的地。”

在随后的三部短篇小说中,王二也一直陪伴着我们。《三十而立》中他成为了一位叛逆的大学教授,一直处于反对中国激进主义革命历史的影响中,他呼吁自由主义,但在他专制妻子的控制下,自由主义被粉碎。在《革命时期的爱情》里,他借用马尔克斯《霍乱时期的爱情》的口吻,仿佛拉丁美洲爆发霍乱一样,中国也历经一场革命病变,王二在一个小工厂里被社会排斥,与红卫兵进行一切革命对抗,保护他的城市,一生遇到三个女人,其在革命和机构的意义以及在思想破坏方面的作用各不相同。随后我们继续与王二来到《我的阴阳两界》,他先前的心理创伤导致了他性无能,后出现了帮他克服这种无助的人,但这一切最终变成了一场噩梦,这种噩梦不亚于以前,但革命、性和人的观念在王小波创作舞台上仍占主导地位,最终感觉王小波是新娘们的动力,但不清楚他的对象是新娘们还是我们自己。

最终你能感觉到王小波是一位很熟练的操纵木偶员,但同时你也弄不清他操纵的对象是木偶还是我们读者群众。

作为一个出版者,我读过很多中国和其他国家作者的书。但是,王小波在我心中的地位是最重要的。他的作品所具有的那种以人为本的精神、对历史的独到思考与把握,以及荒诞跳脱的叙事风格,都让我感受到了深深的灵魂震撼。在阅读他的作品时,我会游走于现实与精神世界的边缘,时而是一个观察者,时而又成为一个被审视的人。这种阅读与精神畅游的乐趣我想应该让更多的读者去获得,我也确实做出了这样的努力,唯有如此,才能表达出我对这位作家的深深的敬意。