关节镜下内固定胫骨髁间隆起骨折的多种策略

2020-03-07徐俊杰董士奎燕晓宇蒋佳赵金忠

徐俊杰 董士奎 燕晓宇 蒋佳 赵金忠

胫骨髁间隆起骨折通常发生于前交叉韧带(ACL)的胫骨止点处[1]。该骨折可见于成人和儿童,其常见发病年龄为8~14岁,儿童发病率约为3/10万,约占儿童膝关节损伤的2%[2-3]。目前已有较多关节镜下治疗该骨折的技术应用于临床,但对于最佳内固定策略仍存在较大争议。

1 损伤机制和影像学分型分级

从生物力学角度来看,胫骨髁间隆起骨折的损伤机制与ACL断裂类似,主要分为两大类:一类为胫骨相对于股骨的过度旋转或外翻,另一类为膝关节的过伸。在儿童中,这种损伤通常继发于胫骨内旋下的膝关节强迫屈曲,多见于在运动过程中突然减速着陆或急停急转、运动中,如骑自行车,足球和滑雪运动等。而在成人中,损伤较多由严重过伸引起,常见于交通事故中,且易伴发膝关节的其他损伤[4]。与成人相比,儿童的胫骨未完全骨化,导致ACL止点处力学强度更弱,故该骨折在儿童中更常见[3]。

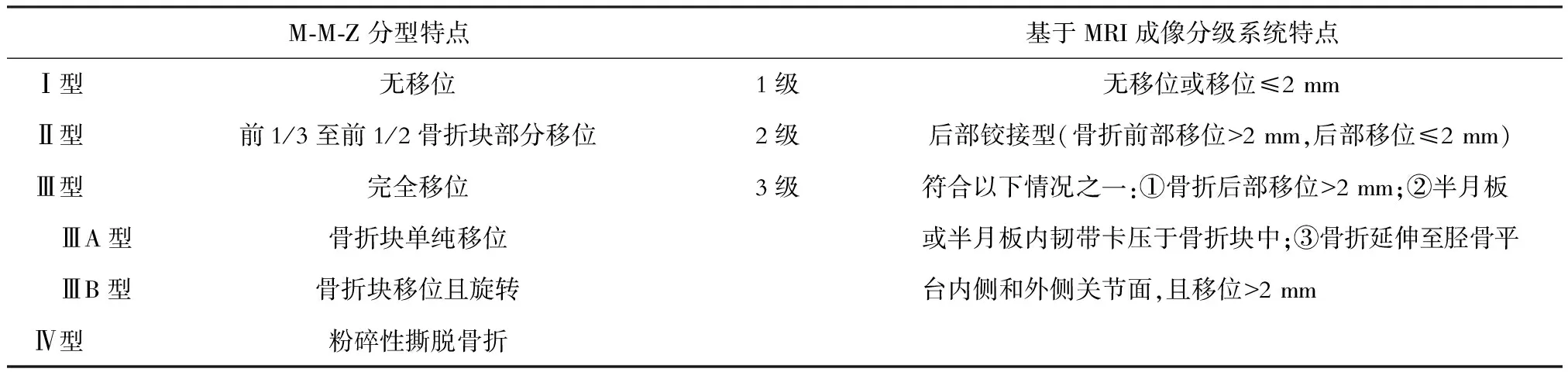

胫骨髁间隆起骨折的分型通常采用Meyers-McKeever-Zaricznyj(M-M-Z)分型,该分型方法是基于X线影像所见骨折碎片的分离和旋转程度进行的定性评估。鉴于该骨折涉及多处软组织和非骨质结构的损伤,Green等[5]创建了一种基于MRI图像的定量分级系统,根据骨折碎片的位移和组织截留对骨折进行分类,该分级系统有利于进一明确治疗指征。两种分类方法的比较见表1。

表1 M-M-Z 分型与基于MRI成像分级系统的比较

2 关节镜下内固定策略

对于关节镜下胫骨髁间隆起骨折的内固定,依据固定时缝线是否直接承受应力,可将其分为硬固定和软固定两种方式。硬固定指使用螺钉等刚性固定,而软固定指使用缝线、带线锚钉、TightRope装置等固定。

2.1 硬固定

硬固定的优势在于可以早期提供足够的初始固定强度,以允许更积极的康复训练,从而改善由于制动时间过长导致的关节僵硬和纤维化。对术后关节纤维化的系统综述研究显示,采用硬固定(共38例)与采用缝合固定(共79例)的患者比较,前者无关节纤维化发生,而后者中有6.3%发生关节纤维化[6]。螺钉固定时需要考虑骨折块的大小,但其尺寸标准尚无定论。有研究认为,螺钉直径应小于骨折碎片最大直径的1/3[7]。

螺钉固定有逆行和顺行两种方式,顺行固定可加用带齿垫圈以增大固定面积。不过,对于儿童患者,两种方式都有损伤生长板的风险,均可能导致膝关节的过伸和短缩畸形[8]。然而,最近一项针对儿童的回顾性研究中,有学者采用规避骨骺的空心螺钉固定,在临床和影像学结果上均取得令人满意的疗效。研究对象平均Lysholm评分为95分,仅1例患者出现膝关节屈曲10 °的缺失,2例患者出现关节内撞击的情况,所有患者均未出现短缩畸形[9]。

随着可吸收材料的研究进展,螺钉固定技术不断发展。Shepley[10]报道,使用OrthoSorb可吸收内固定针治疗Ⅲ型胫骨髁间隆起骨折取得较理想结果。Liljeros等[11]的研究使用1.5 mm可吸收聚乳酸SmartNails螺钉治疗骨骺未闭患者。该螺钉特点为两端的倒钩设计可提供有效压缩,较小的直径及不同的长度规格使其对生长板损伤较小。他们的研究显示,术后随访未观察到短缩或成角畸形出现。与此类似,有学者采用1.6 mm可吸收LactoNail螺钉也取得令人满意的治疗效果[12]。此外,仅1.1 mm的可吸收半月板箭(Meniscus Arrows)应用于12例骨骺未闭患者中取得了很好的效果,更小的螺钉直径使复位固定更加精确[13]。

钛和镁的应用使传统的硬固定方式可以避免二次手术。Wiegand等[14]使用由生物相容性钛制成的空心Herbert螺钉治疗8例Ⅱ型及Ⅲ型胫骨髁间隆起骨折儿童。他们在手术中运用关节镜和影像技术避免损伤骨骺,并将螺钉压至关节软骨下,因骨内植入螺钉不会产生影响膝关节功能的撞击问题,对韧带或半月板也无刺激性。术后随访显示,Herbert螺钉可以提供良好的稳定性,术后6周骨折患者的患侧膝关节运动范围即可达到与健侧相同。与此类似,Gigante等[7]运用可吸收镁螺钉治疗3例 Ⅲ型和Ⅳ型胫骨髁间隆起骨折患儿,研究显示,术后6个月镁螺钉完全吸收,术后1年有新骨形成,且无相关并发症发生。与左旋聚乳酸(PLLA)等多聚物可吸收螺钉相比,镁螺钉具有以下优点:①镁在阳极氧化时具有更好的生物相容性和更高的抗腐蚀性;②镁表现出更好的骨传导和骨整合特性。但是,由于镁快速降解时产生的氢气会极大地损害生长板,如何有效控制镁螺钉的降解速度是其应用于骨骺未闭患者时需要解决的问题[15]。

2.2 软固定

硬固定应用于骨折块较小的骨折及粉碎性骨折时有较大局限性,因此,基于固定ACL的各种软固定方式被逐渐发明并不断发展。有生物力学研究和临床研究显示,软固定也可以提供较强的初始固定强度,其可达到甚至优于硬固定的初始强度[16]。

2.2.1 单纯缝线固定

缝线固定技术的多样性主要体现在ACL基部的固定方式以及骨隧道数量和位置的选择。传统的拉出式两点固定技术是将缝线穿过ACL基部的中冠状面,也有术者将缝线穿过ACL前部,两者均取得了良好的临床治疗效果。此外,Su等[17]采用“四点法”固定ACL,他们附加缝线于固定ACL基部的两点缝线之上,在ACL前部形成矩形应力区,对ACL和骨折块产生更强的固定。相比于缝线穿过ACL固定韧带的方式,Zhao等[18]采用“8字”绕线方式固定ACL,而当骨折块较小或与骨折床不匹配时,则在ACL前方采用半结固定。这种绕ACL的固定方式避免了对ACL纤维的损伤,可获得良好的临床疗效。此外,有学者采用“领带结”绕线方式,他们将对折后的缝线自由端穿入对折环中,形成具有收紧功能的“领带结”来环绕ACL。该方式可避免缝线对韧带和骨折块的切割作用,获得了较好的临床效果[19]。为避免缝线的切割作用,也有学者运用EndoButton钢板固定骨折块。与大多数高强度缝线相比,EndoButton钢板具有更好的初始固定强度[20],在临床上取得较好效果,但仍需要考虑钢板的关节内撞击问题[21]。

应用缝线固定时,隧道的选择与生长板的保护,固定的稳定性,以及会否伴发软组织损伤密切相关,因此对隧道位置和数量的选择至关重要。目前,临床上采用的骨隧道数量为1~4个不等。

传统双隧道定位于骨折床的中冠状面,而对于骨骺未闭患者,采用骺上隧道固定可以避免损害生长板[22]。Jin等[23]将传统双隧道位置前移及外移,前移可减少缝线收紧后骨折块前部的向上倾斜,外移可减少缝线对骨折块复位的嵌顿。由于在解剖学和组织学上ACL与外侧半月板前角(LMAH)有纤维交联,故胫骨髁间隆起骨折经常伴有LMAH撕脱。同时,骨折块复位失败也与LMAH撕脱的软组织嵌顿有关。因此,术者常将外侧隧道定位于LMAH,以利于固定骨折伴随的LMAH损伤,减少软组织对骨折块复位的阻塞。

除双隧道外,3隧道固定技术也考虑到LMAH损伤。有学者将外侧双隧道定位于外侧半月板,与内侧骨隧道形成三点固定,以充分压缩骨折块并减少其被LMAH交联纤维多向牵引力拉出的可能[24]。该研究显示,术后患者具有良好的愈合率和膝关节功能[24]。与此类似,Gamboa等[25]在运用三点缝线杠杆技术时,使第三骨隧道从骨折床中穿出,绕线固定ACL后将缝线经ACL前部穿入骨折床隧道。该缝线被称为“杠杆缝线”(lever suture),其方向更符合ACL的解剖力线,且可起到临时固定作用,可避免克氏针对骨折块的二次损伤。他们的研究结果显示,使用该技术取得了良好的骨折复位和韧带稳定性[25]。

4隧道技术则利用胸腔引流针经2.4 mm导丝穿入作为缝线的通道,以不同角度创建4个胫骨隧道,在骨折块边缘1~2 mm处形成前、后、内、外的4点固定。学者们认为,来自4点的多方向应力对于固定较小骨折块更有利,且可以稳定ACL双束。该技术通过减小骨隧道直径以尽可能降低对生长板的损害[26]。

此外,也有学者采用单隧道技术来减少骺板损伤。他们以双“领带结”固定ACL后形成两点固定,于胫骨端采用4孔纽扣固定双缝线。该技术被认为是一种有效且高效的技术,可以缩短手术时间,但目前还缺乏大样本的临床研究试验来验证其临床效果[27]。

2.2.2 带线锚钉固定

带线锚钉可形成交叉的方式对骨折块施加更均匀的应力,其最大优势在于,在不穿透生长板的情况下仍能提供足够的固定强度。Sawyer等[28]以缝线桥方式从前后方向穿过ACL以固定骨折块,缝线桥交叉固定形成较大压力区域,可以更有效地压缩骨折碎片。除了形成矢状轴上的缝线桥外,Li等[29]还运用冠状轴方向的缝线桥来固定骨折块。Liao等[19]的研究将该固定技术与“领带结”缝线技术进行比较,发现两种技术均可取得很好的临床效果。从生物力学角度来看,上述两种缝线桥技术在固定强度上均优于传统的螺钉固定技术及拉出式缝线固定技术,可以满足患者早期积极康复的需求[29-30]。与之类似,带线锚钉技术还可形成相对复杂的4点褥式固定[31],但对于该技术还需要更大样本的临床研究和生物力学试验来进一步验证其有效性。

2.2.3 TightRope装置固定

TightRope装置最初用于治疗踝关节部位的胫腓联合分离。生物力学研究显示,与顺行螺钉固定和缝线固定相比,TightRope装置固定胫骨髁间隆起骨折时的最大失效载荷更高,初始位移更小[32]。同时,临床试验也发现TightRope装置能取得较好的临床效果[33-34]。

3 值得关注的问题

目前,关于胫骨髁间隆起骨折的最佳手术策略仍有争议,以下几个问题值得关注。第一,对硬固定和软固定的选择。系统回顾研究显示,对于Ⅱ型胫骨髁间隆起骨折医生们常采取更积极的手术方式,采用螺钉固定(42.9%)多于缝线固定(16.3%)。而对于Ⅲ型骨折,采用硬固定与软固定的比例相当,取决于骨折块大小以及骨骺是否闭合[35],但传统的M-M-Z分型未定义骨折块大小,因此在选择时更依赖于术者的经验和技术。第二,对于骨骺未闭患者治疗方案的选择。骨隧道对生长板的损伤主要与成骨细胞侵入后形成的骺-骨干骨桥、邻近骨的血管化以及医源性损伤导致的骺软骨缺血性坏死有关[15]。尽量减少骨隧道数量和大小可以减少对骺板的损伤,但这需与骨折块的稳定复位进行权衡。值得注意的是,使用带线锚钉可以更好地保护骺板,且其生物力学强度也得到有效验证,是一种较为安全的选择,但该技术会增加手术难度和延长手术时间。第三,术后对膝关节稳定性主观和客观评估的差异。系统回顾研究显示,术后14%的患者可出现膝关节不稳的临床体征,但仅1.2%的患者主观感觉不稳定。该研究表明,临床体征出现膝关节不稳不一定会导致功能障碍[35]。因此,评价时,除临床体征外还应考虑患者的主观感觉,但如何对其量化仍需要进一步研究。

基于以上所述,我们希望提供更多的手术策略,使临床医生可以针对不同患者及其骨折分型制定更为合适的手术方案。