宁波市非物质文化遗产时空演变特征

2020-03-06王波丁镭

王 波 丁 镭

(宁波职业技术学院,浙江 宁波 315800)

非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。“非遗”的存在和研究对维护国家文化身份、传承民族精神、促进社会稳定、提升文化软实力意义重大[1]。

宁波历史底蕴浓厚,河姆渡文化、浙东文化、万里丝路与海洋文化圈等对我国历史发展影响深远,由此产生的“非遗”数量和种类在全国同类型地市中处于前列。截至2019年11月,宁波市共有国家级“非遗”22项、省级“非遗”86项、市级“非遗”254项①。虽然宁波市“非遗”的种类、项目都十分丰富,其开发保护也得到国家和宁波市政府的大力支持,但目前对宁波“非遗”文化的研究偏少。笔者在知网以“宁波市非物质文化遗产”为主题词进行检索,共获得记录48条,主要集中在“非遗”传播[2]、传承保护[3]、旅游开发[4-5]、“非遗”种类介绍[6]等方面,暂无从时间和空间角度进行分析的研究。整理宁波市各级“非遗”项目,梳理宁波“非遗”发展的历史脉络、空间分布状况,挖掘其演变原因,有利于宁波市“非遗”的传承、保护及旅游合理开发利用,有利于实现“非遗”文化资源向社会效益、经济效益的转化。

一、宁波市非物质文化遗产时空演变特征

“非遗”作为人类社会意识形态的一种表现,一定程度上折射出当时的经济文化状况,因此,每个阶段都各有内涵与特征[7]。“非遗”的传承主要以口传身授的方式进行,部分“非遗”项目缺少确切的历史文献记载,只能根据其特征和文化内涵判断出大致的形成时期。根据国家、省、市“非遗”官方网站公布的宁波市各级各项“非遗”项目具体介绍,能够大致确定形成时期的有354项,不能确定“非遗”的主要是民间文学2项、传统美术1项、民俗1项、传统舞蹈1项、传统技艺3项。本文按照宁波市“非遗”历史发展的文化特色和集聚状况,将研究大致分为远古至六朝时期、唐宋时期、元明清时期、民国时期和1949年后五大阶段(见表1),下文将具体分析每个时期的特点。

表1 宁波市非物质文化遗产类型-时期数量分布

(一)远古至六朝时期

远古至六朝时期,宁波地区自然条件恶劣,社会和经济发展原始落后。从这一时期48项“非遗”分布的类型看(见图1),其体现出以下三个特征:一是围绕神话传说形成的民间文学、民俗和传统舞蹈,如徐福东渡传说、布袋和尚传说、葛仙翁信俗、河姆渡先民的犴舞等,这些“非遗”对人们的生产、生活尤其是精神层面产生了深远的影响;二是围绕先民的衣食住行,传统美术和传统技艺中产生了大量“非遗”,如河姆渡文化时期的泥金彩漆、殷代的骨木镶嵌、汉代的土布制作和草席编制等;三是自夏朝时形成的古鄞州片区和越王勾践始建的句章城古文化片区,随着城邦建设、港口繁荣、人口增长,形成了这一时期“非遗”核密度聚集点。

图1 宁波市远古至六朝时期“非遗”分布图

(二)唐宋时期

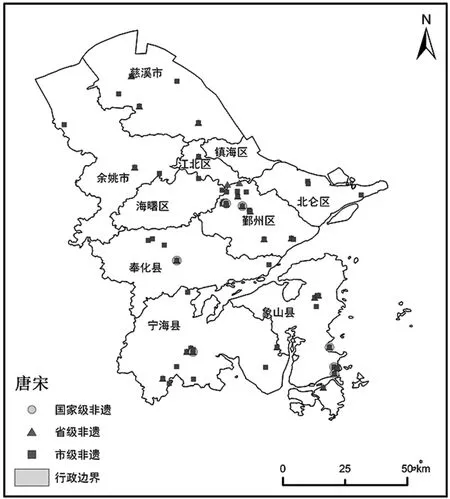

唐宋时期,特别是安史之乱后,全国经济中心南移,“陆上丝绸之路”衰落,“海上丝绸之路”兴起。至唐晚期,明州港已跻身中国四大港口之列,成为唐王朝向东北亚、东亚开放的核心口岸。宁波地区社会经济发展水平不断提高,与人们经济生活需求关系密切的传统美术、传统技艺和民俗发展迅速,新的“非遗”种类也不断涌现,如传统音乐(象山渔民号子、越窑青瓷瓯乐)、传统医药(宋氏妇科)、曲艺(宁波评话)。音乐、曲艺、医药类“非遗”的兴起,反映出宁波人民娱乐生活日渐丰富以及科学技术的进步。这个时期宁波的“非遗”核心带从余慈古文化片区不断向东南迁移,初步形成了以三江口外贸口岸为核心的高度密集区。宁波市唐宋时期“非遗”分布如图2所示。

(三)元明清时期

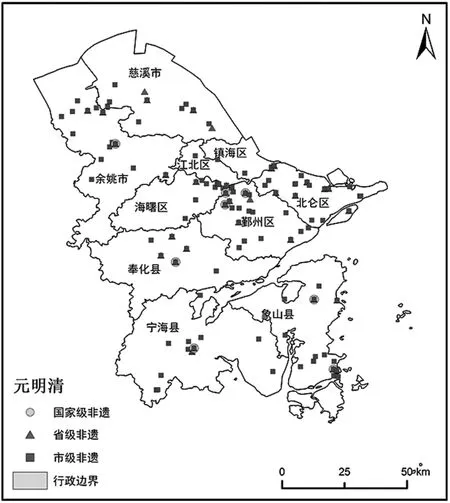

元明清时期是宁波“非遗”文化发展的鼎盛时期。明代海上丝绸之路的开拓、清代宁波帮的崛起使宁波商品经济发达,城市空前繁荣。这个时期的“非遗”项目覆盖了全部十个种类,除“传统美术”一类,其他每个项目的数量都是各时期之最。除传统技艺、民俗等持续稳健发展外,宁波迎来了传统戏剧的百花齐放,宁海平调、余姚姚剧、姚北滩簧等极大丰富了人民的日常生活。同时,传统体育(水火流星、四明内家拳)、传统医药(董氏儿科、寿全斋中药文化)等数量增长较快,反映出人民在健康保健方面的更高要求。元明清时期政治相对稳定,人口大幅增长,宁波各个区域的“非遗”数目比前两个时期都有较大提升,形成了多个次级密集区。宁波三江文化核心片区正式形成,集聚明显。宁波南侧的象山湾一带也形成了“非遗”新的核集聚点,有力证明了海洋特色经济对宁波“非遗”发展的重要影响。宁波市元明清时期“非遗”分布如图3所示。

图2 宁波市唐宋时期“非遗”分布图

图3 宁波市元明清时期“非遗”分布图

(四)民国时期

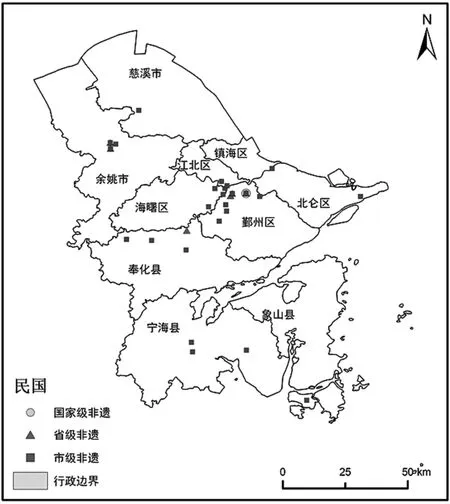

民国时期连年战乱,给人民的经济文化生活都造成了较大影响,除宁波主城区外,其他区域的“非遗”项目均少有产生,且类型不多。原先繁荣的宁海-象山海洋“非遗”核心区也随着海洋经济的衰败逐渐失去了核聚集。即便如此,宁波人民仍在困境中努力求存,宁式糕点、缸鸭狗、红帮裁缝等“非遗”均是这段历史的缩影,外部环境的忧患交错、进步思想的不断苏醒,甬剧、武术、拳术等“非遗”项目为宁波人民的精神文化生活提供了黑暗中的星光。宁波市民国时期“非遗”分布如图4所示。

图4 宁波市民国时期“非遗”分布图

(五)1949年后

中华人民共和国成立后,经济复苏,“非遗”建设和发展得到了新的跨越,如有反映农村文化建设的农民画、一人戏班。改革开放时期“宁波帮、帮宁波”感人故事也显示出“非遗”的发展和变化与宁波社会经济发展一脉相承。空间分布上,各区“非遗”项目分布平均,折射出经济水平的提高、城市化进程加快、人们交流频繁,但“非遗”的地域差异特色难以凝聚,传承面临挑战。宁波市 1949 年后“非遗”分布如图5所示。

图5 宁波市1949年后“非遗”分布图

二、结论与讨论

本文对宁波市362项国家级、省级、市级“非遗”项目的类型结构、时间演变和空间分布特征进行梳理与分析,主要有三个特点。

第一,宁波市“非遗”项目在级别上呈金字塔型,在362项“非遗”项目中,国家级“非遗”22项,只占“非遗”总数的6.07%;省级“非遗”86项,占比23.76%;市级“非遗”254项,占比70.17%。这一现象说明宁波市挖掘文化内涵、提升“非遗”保护级别的潜力巨大。同时,在“非遗”类型分布上差异明显,呈现三级分布格局:传统技艺、传统美术占比最大;之后,民俗、传统舞蹈、民间文学、曲艺呈断崖式减少,处于第二级;传统音乐、传统戏剧、传统医药以及传统体育、游艺与杂技数量较少。

第二,宁波市“非遗”项目孕育于远古,发力于唐宋,鼎盛于明清。在河姆渡文化、海洋文化、商帮文化等地域文化和不同阶段社会经济环境双重作用下,宁波独特的“非遗”文化从少到多,类型逐步丰富,项目不断细化。

第三,宁波市“非遗”在演变过程中呈现出“两谷一峰带两翼”的变化特点。远古至六朝时期,“非遗”主要集中在余姚、慈溪和古鄞州文化区;唐宋时期,“非遗”文化与海洋经济发展融合,逐步向三江口中心片区集聚;明清时期,地域开拓,人口增长,经济水平提高,“非遗”项目大量涌现,遍地开花,形成多核和组团分布态势,尤其是宁海、象山环海带“非遗”发展迅速;民国时期,由于连年战乱、经济凋敝,致使“非遗”产生数量较少;新中国成立后,随着经济发展、城市化加速,“非遗”的地域差异日渐消弭,保护和传承也面临新挑战,必须开拓新思路。

注释

①宁波市人民政府2006年公布第一批市级“非遗”名录27项(甬政发[2006]50号),2008年公布第二批市级“非遗”名录100项(甬政发[2008]54号)。2011年,宁波市为促进市级“非遗”的有效保护和利用,对第一、二批“非遗”名录进行甑选,最终确定116项(甬政发[2011]13号)。