新媒体环境下大学生数字化深阅读行为调查研究

2020-03-04唐亦玲

孔 超,丁 璇,唐亦玲

(金陵科技学院图书馆, 江苏 南京 211169)

第16次全国国民阅读调查报告显示,2018年全国成年国民综合阅读率为80.8%,数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读等)的接触率为76.2%[1]。可见在新媒体环境下,人们获得信息更加便捷,大众阅读方式、内容、习惯都在不断变化,数字化阅读的占比越来越大,阅读呈现出碎片化、娱乐化等特征。与此同时,国家充分认识到阅读对学习型社会建设和国民素质提升的重要作用,多次在《政府工作报告》中提及“全民阅读”,制定了《全民阅读促进条例(草案)》,把“全民阅读”提升到国家战略的高度。

越来越多的学者在研究数字化阅读,注重对大学生群体数字化阅读行为进行分析。有学者担心新型阅读工具和技术的误用会使学生的阅读停留在浅阅读层面,长此以往容易产生思考惰性,不利于学习的深入;也有学者认为数字化阅读能引发学习与交流的变革,可以通过开发数字化阅读工具,探索利用新技术帮助人们实现深阅读,提升深阅读的复合价值,并在内外部条件的共同作用下催生出新型深阅读。总之,阅读数字化趋势不可逆转,而大学生群体需要从原有的“理解性阅读”逐渐向“创新性阅读”转变,大学生数字阅读研究的重点应转变为如何培养大学生数字化深阅读习惯。因此,本文通过调查分析大学生数字化深阅读行为,探索在新媒体环境下促进大学生群体数字化深阅读行为的路径。

一、文献梳理与概念界定

对概念的清晰界定有助于研究的顺利开展。本研究是在新媒体环境下展开的。新媒体环境指的是计算机、互联网、移动终端技术等数字化信息传播技术产生之后的信息环境。通过使用关键词在CNKI数据库检索相关文献,并按照重要性、相关性依次筛选整理,在充分阅读与理解相关学术成果后[2-7],笔者认为新媒体环境下数字化深阅读行为可描述为,在高速通信渠道下,通过PC端或手机端中多样化和个性化的新媒体信息服务,让具有心智能力的阅读主体与适合其条件的数字化阅读对象相遇,在适宜情境下产生积极的行为动力,进而发展出的高参与度的阅读行为[4]。

二、问卷的设计与调查实施

“深阅读”是相对“浅阅读”而言的,是以提升人格修养、学识水平和工作能力为目的的深层次阅读形式[2]。由于网络问卷便于广泛收集研究对象对问题的基本态度,而基本态度能折射出研究对象对特定行为所持有的稳定的心理倾向,因此本次深阅读调研采用网络问卷调查的形式,问卷中的项目设计主要来自前期文献调研[5-11]、读者访谈以及对大学生群体数字化阅读行为的观察。问卷通过网络发放,回收后进行数据统计,分析当前大学生群体数字化阅读现状及存在问题,并对比传统环境下深阅读行为的情况,提出新媒体环境下促进数字化深阅读的方法。

(一)样本数据的基本特征分析

本次调查共发放问卷230份。围绕研究主题和样本特征,课题组对数据进行仔细的筛选和检查,剔除无效问卷,获得有效问卷218份,有效问卷回收率为94.8%。本次调查根据性别、院校属性、专业属性、年级四个基本特征收集信息,呈现大学生数字阅读情况:从性别上看,男生114人,占52.3%,女生104人,占47.7%;院校属性上,“985”高校73人,占33.5%,“211”高校70人,占32.1%,其他普通高校75人,占34.4%;专业属性上,文科108人,占49.5%,理科110人,占50.5%;从所在年级看,大一44人,占20.2%,大二44人,占20.2%,大三45人,占20.6%,大四44人,占20.2%,研究生41人,占18.8%,数据分布均衡。

(二)大学生数字化阅读概况分析

从前期预调研情况看,不同的数字化阅读终端对大学生数字化阅读的影响存在显著差别。因此,本文选择从PC端和移动端两个方面,采集大学生群体的阅读内容、阅读习惯、中止阅读的原因等信息,通过频数分析和交叉分析解读大学生群体数字化阅读特征,从深阅读视角探索和了解大学生群体的数字化阅读行为。

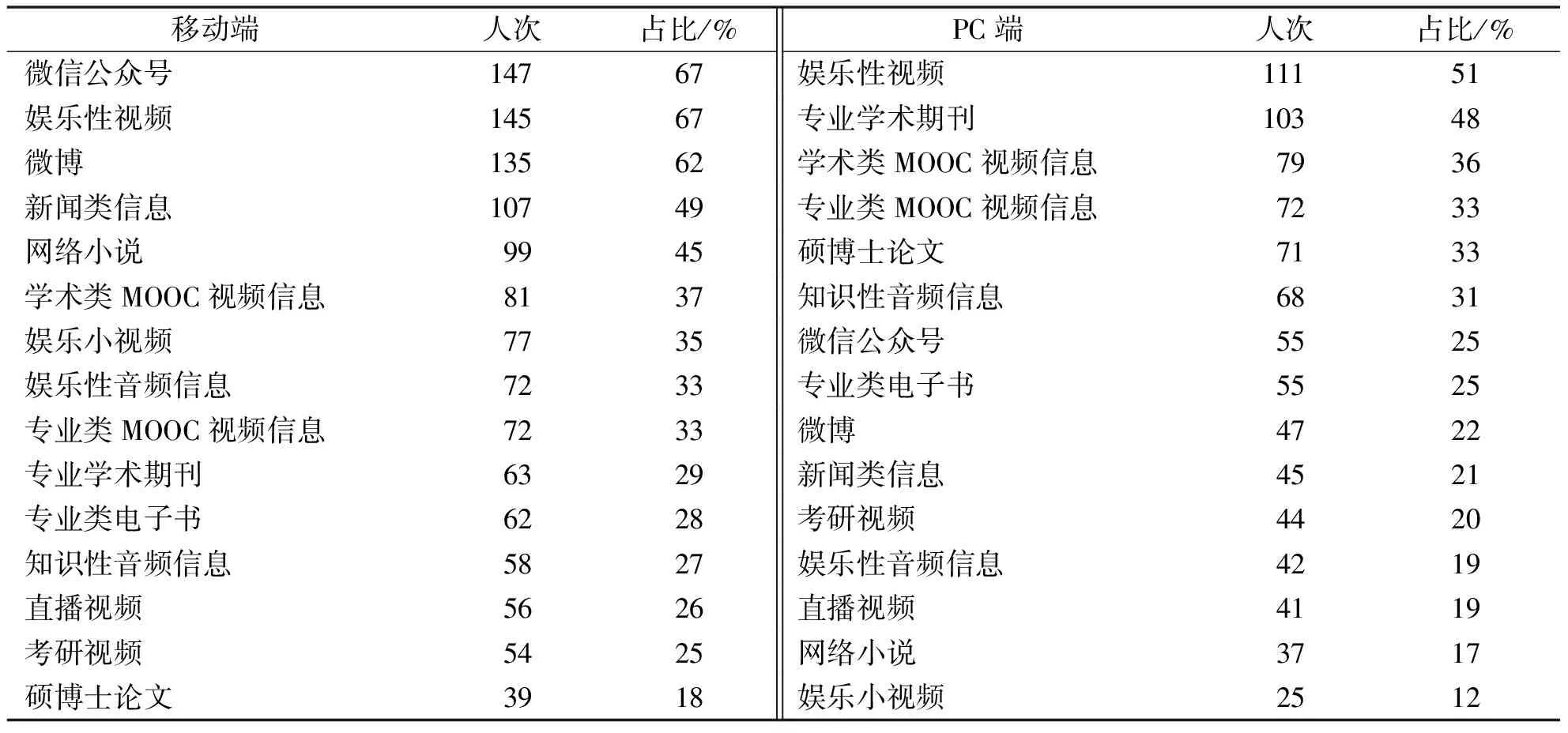

1.移动端和PC端数字化阅读时间花费比较。对调查问卷数据进行整理,将移动端与PC端数字阅读项目时间分别进行统计分析,结果如表1所示。

表1 大学生移动端与PC端阅读倾向比较

从表1可以看出,选项之间存在明显差异,按照频数高低降序排列,以占比在27%以上的选项为高分值区[12]。在移动端上,大学生群体在微信公众号、娱乐性视频、微博、新闻类信息项目上花费时间较多,从而可以推断出,移动端大学生群体的数字化阅读倾向于娱乐性阅读,即浅阅读。将样本基本信息带入作进一步交叉分析,结果显示,不同性别、年级、院校属性均存在差异。同样,按照频数高低降序排列后交叉对比高分值区的选项,其均倾向于娱乐性阅读,这与整体分析结果一致。在PC端,大学生群体在专业学术期刊、学术类MOOC视频信息、专业类MOOC视频信息项目上花费时间较多。其与移动端相比,专业类、学术类阅读排序明显靠前,可见大学生群体在PC端的数字化阅读倾向于学习性阅读,即深阅读。将样本基本信息带入作进一步交叉分析,结果显示,不同性别、年级、院校属性均存在频数差异。从院校属性层面看,“985”高校、“211”高校的大学生在专业学术期刊、硕博士论文的阅读上花费较多的时间,而其他普通高校大学生对知识性音频有较高的兴趣。从年级层面看,本科阶段大学生会随着毕业时间的临近增加阅读专业学术期刊的时间,一方面是因为大四毕业生面临撰写毕业论文的压力,另一方面是部分同学在为研究生阶段的科研学习做准备;研究生群体则将时间主要花费在硕博士论文和专业学术期刊的阅读上。

2.大学生数字化阅读场所分析。在阅读场所选择上,184人次(84.4%)选择的是宿舍,147人次(67.4%)选择的是图书馆,116人次(53.2%)选择的是自修教室,86人次(39.4%)选择的是家里,86人次(39.4%)选择的是公交、地铁等交通工具,53人次(24.3%)选择的是咖啡店,25人次(11.5%)选择的是快餐店。

总体而言,大学生群体的数字化阅读环境要求与传统阅读相一致。有文献指出进入最佳阅读状态(即深阅读状态)除了依赖主观心理感知作用外,对客观的物理环境也有要求,最为重要的因素是,保持一段长时间的阅读时长以及有一个较为安静的场所[4]。而图书馆和宿舍是比较符合这一特质的阅读场所。目前,繁重的学业任务以及激烈的市场竞争,都要求大学生必须具备自主学习、自我规划的能力,因此图书馆要利用好自身优势,加大对数字阅读的引导和支持,方便大学生更好地进入数字化深阅读状态。

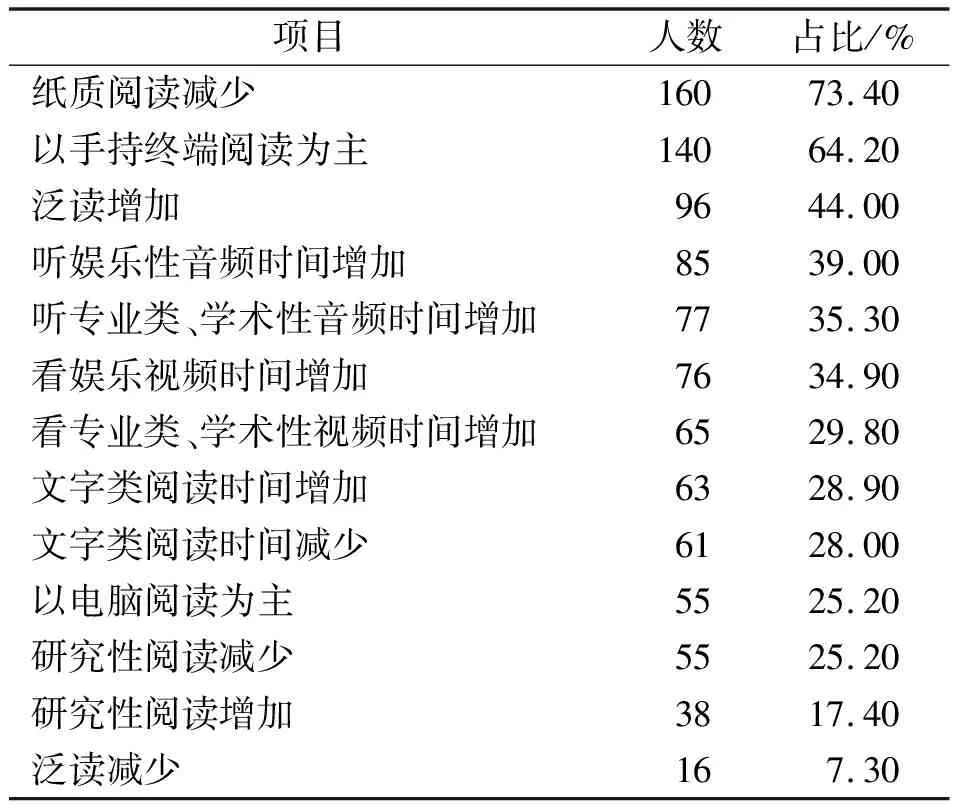

3.大学生数字化阅读导致的改变。随着移动设备的普及和新媒体技术的广泛应用,移动互联网发展进入成熟期,其实时、高效、便捷的特点,对人们传统的学习、生活、社交等方面产生了重要影响。在新媒体环境的影响下,大学生的阅读行为也呈现出很多变化,运用统计方法摸清这些行为特征是理解其心理需求的关键一步。为此课题组采用问卷的方式展开调研,具体结果如表2所示。

从表2可知,当数字化终端成为大学生群体学习生活的标配后,学生对于纸质图书的阅读时间普遍减少,因而图书馆纸质图书借阅量逐年递减。但可喜的是,学生的学术阅读行为并没有减少,只是转向手持移动端的宽泛性阅读。同时,互联网音频产业迅速发展,产出了不少优秀的、受到大学生群体认可的音频产品。这些产品不仅满足了大学生课余碎片化时间的娱乐消遣需求,还缓解了大学生目前普遍存在的因求知欲强而产生的知识焦虑。

表2 大学生数字化阅读导致的改变

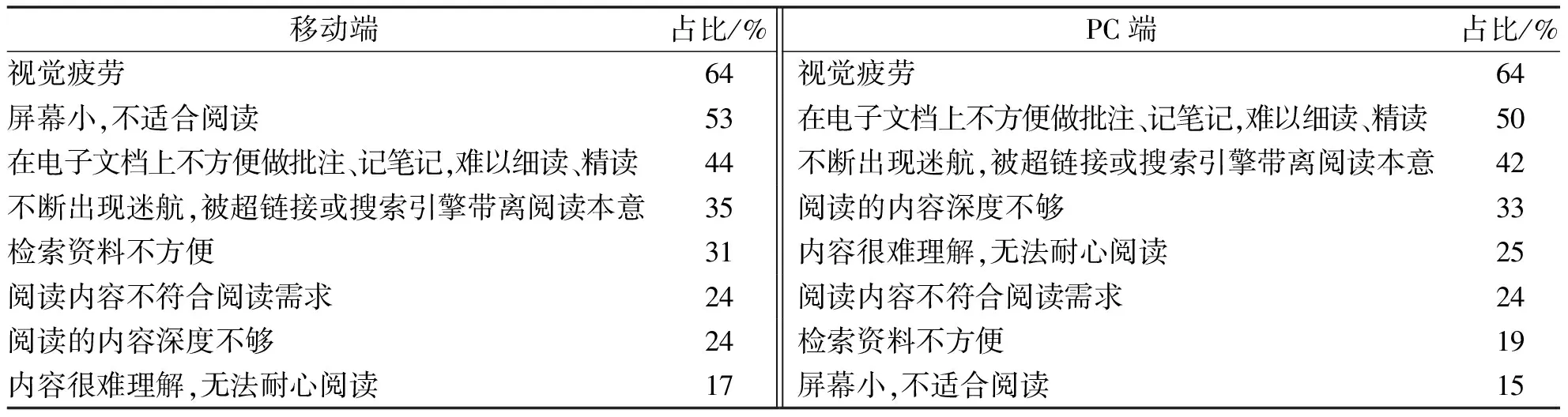

4.大学生中止数字阅读的原因。从表3可以看出,大学生群体在移动端和PC端中止数字化阅读的原因是相似的,主要是视觉疲劳、在电子文档上不方便做批注及记笔记、难以细读和精读这三个方面。由于大学生在数字化终端特别是移动端上,除了学习还很容易将时间花费在娱乐消遣方面,而长时间使用电子产品容易造成视觉疲劳,这就需要大学生进行自我约束并做好时间规划。对于阅读而言,无论是数字化阅读还是纸质阅读,标识、记录都是代表了主动阅读、主动思考的认知行为,体现了读者组织信息、加工信息、整合信息从而形成完整逻辑思考的全过程。目前,线上有不少使用便捷、功能强大的软件,但存在付费使用以及需要特定数字终端的问题。另外,在进入大学学习之前,较多的学生在阅读、学习时使用纸笔的方式做标识、记笔记,而在数字化终端则不同,因此,其需要进一步学习使用知识图谱、电子笔记等社会化批注软件。这些因素都可能制约大学生数字化阅读的效果与质量。

表3 中止数字阅读原因

三、新媒体环境下提升大学生数字化深阅读质量的建议

从上述分析可以看出,当前新媒体环境下大学生的数字化阅读行为是多元化的,深阅读和浅阅读兼而有之,不过还存在着时间分配不合理、数字化阅读工具掌握不够熟练等问题。但总体而言,随着时代的发展和信息素养的不断提升,大学生群体已呈现出积极利用新媒体进行深阅读的趋势。因此高校图书馆要更加关注大学生的数字化深阅读需求,及时调整馆藏资源比例,为大学生提供更多帮助,让他们更快适应数字化深阅读的发展。

(一)引导大学生掌握数字化阅读工具,提升数字化深阅读质量

在数字化阅读中,能否熟练使用阅读工具,是决定阅读效果好坏的重要因素。可以说,阅读工具是读者与阅读资源之间交流的桥梁,影响着阅读的深度。阅读工具一项重要功能就是在线批注功能——社会化批注。新媒体环境下的社会化批注在数字化阅读过程中存在多种形式,包含高亮和划线等形式的标注、注释、分享、互批、书签、留言、弹幕互评等功能。这些功能能增强大学生读者对阅读话题的兴趣,提高学习效率和思考深度,形成共享批注等信息的非同步交流,让阅读回归对话;同时,还能促进读者与著者之间、读者与读者之间的互动交流,有效增进读者对阅读内容的理解和思考。图书馆可以对大学生进行社会化批注技能培训,同时联合二级院系培养一支高效深阅读引领者队伍,通过组织和引导大学生读者根据阅读内容开展交流与探讨、互动与协作,培养其养成思考、质疑的习惯,从而帮助大学生更好地进入数字化深阅读状态。

(二)围绕大学生数字化深阅读需求,协商共建新型馆配模式,提供优质的全媒体深阅读内容

内容是阅读的对象,也是深阅读产生的最基本条件,不同内容引发深阅读的可能性不同。高校图书馆需要与出版商、馆配商深度合作,共同为大学生读者提供个性化、场景化的全媒体深阅读资源。这就需要图书馆转变思路,与馆配商共建“纸电融合,直采直递”的采购新模式,让大学生在合作的网络平台上选择自己喜爱的图书、电子书、音频、视频等数字资源,通过量身定制的个性化服务方式,实现知识内容与读者需求的有效对接;还可在微信平台上设立社群栏目,允许教师定时发布优质的原创内容,并鼓励大学生在网络社群板块发表与阅读内容相关的评论。最终,通过大数据的采集与分析,出版单位可以基于读者年龄、性别、地域、专业等静态信息和阅读偏好、阅读习惯、阅读需求等动态信息建构用户阅读行为的数据模型,精确把握用户需求,实施针对性内容开发、精准营销和持续性服务,从而真正建立起用户与知识的连接[13]。总之,随着时代的发展,大学生的需求在不断变换,图书馆也要与时俱进,更好地为大学生群体提供优质的阅读服务。