四川农耕文化与区域经济协同发展探讨

2020-03-04何秋洁陈国庆

何秋洁,赵 睿,陈国庆

(1.西华大学经济学院, 四川 成都 610039;2.四川大学锦城学院, 四川 成都 611731)

文化与经济发展关系密切。农耕文化强调时宜、地宜、物宜,即要根据时令变化选择合适的项目,因地制宜,协调发展,从中可以看出农耕文化富含区域经济协同精神。本文通过分析四川农耕文化的本土优势,对农耕文化与区域经济协同发展的路径展开研究,提出可以立足自身优势,将农耕文化融入第一、二、三产业,并在实现经济效益的同时注重生态效益,以达到四川农耕文化与区域经济协同发展的目标。

一、农耕文化的内涵

我国是农业大国,农业生产在为中华民族的繁衍生息奠定物质基础的同时,也为中华文化的传承与发展创造了宝贵的精神财富。从原始蒙昧的刀耕火种到初步分工的男耕女织,从不辞劳苦的精耕细作到技术先进的现代农业,在绵延不断的历史长河中,中华民族世世代代不断进行着艰苦的探索,孕育出辉煌灿烂的农耕文化。

农耕文化是指人们在长期的农业生产实践活动中所创造出来的与农业相关的物质文化和精神文化的总和[1],既包括外显的农事操作程序和技能,也包括内蓄的习俗和思想等。农耕文化凝聚着中华民族几千年生产生活智慧,是中华民族的重要文化底色,也是源远流长的中华文明厚重内涵的体现。

对于中华民族而言,传统农耕文化绝不仅限于单纯的耕作技术或生产方式,而是作为一种价值凝练,浸润、渗透于人们的行为举止与思想观念之中,对于中华民族品质的形成、精神气节的塑造发挥了重要作用。作为中华民族文化的基石,传统农耕文化具有厚重的历史底蕴与强大的生命力,其人文理念、价值观点和道德意识,不仅孕育了中华民族坚韧不拔、温良恭俭等优良品质,也是灿烂优秀的中华文化得以绵延传承的重要原因。四川作为我国农耕文化的重要发祥地,更需重视对农耕文化的保护、传承与发扬。将农耕文化渗透到区域经济的发展中,并采取积极的政策措施推动农耕文化与区域经济的协同发展,具有非常重要的意义。

二、四川农耕文化的本土优势

四川有着得天独厚的农业生产条件,自古被誉为天府之国,农耕文化历史悠久,是我国农耕文化的重要发祥地。

(一)自然环境优势

1.地理位置优越。纵观文明发展史,地理位置对于文明的起源和发展无疑会产生重要的影响。四川盆地是我国四大盆地之一,巫山坐东与湘鄂西部山地相接,西靠青藏高原和横断山脉,南连云贵高原,北近秦岭大巴山,总面积约26万平方公里,是全国紫色土(紫色土富含钾、磷等矿物成分,透水性与通气性好,肥力较高)分布最集中的地区,天然具有发展农业的良好条件。同时,四川盆地土地利用率为30%~40%,是我国最大的水稻、油菜籽连片产区。农耕文化的生发起源以农业为根,地理位置优势为四川的农业发展奠定了坚实的基础。

2.气候条件良好。四川盆地处于北纬28度到33度之间,为亚热带湿润季风气候,大巴山与横亘的秦岭阻挡了来自北方的寒冷空气,使得盆地气候温暖湿润,有利于小麦、水稻等多种农作物的生长。另外,四川盆地位于青藏高原东部,地形原因使其年降水量为1 000~1 300毫米,为我国突出的多雨区,有“华西雨屏”之称;再加上都江堰良好的灌溉条件也可以较大程度地弥补降水分配不均的问题,为农业的高产、稳产创造了重要条件。优越的气候条件有利于农业生产,也使得农耕文化能够传承与发扬。

3.物产丰富。四川盆地是我国动物种类较多、类目较齐全的地区,除了有大熊猫、金丝猴、扭角羚等国家一类保护动物外,还有雪豹、短尾猴、毛冠鹿等珍贵特有动物。四川盆地降水丰沛,气候温润,有利于植物的生长,分布有地域特色鲜明的亚热带常绿阔叶林,不仅一年四季林木葱郁茂盛,还有银杉、珙桐、连香树等珍稀树种。此外,四川盆地还是我国主要的药用植物生产基地之一,有丰富的虫草、川贝、杜仲、厚朴、天麻等药用植物资源。丰富的动植物资源为四川积淀丰厚的农业文化土壤作了铺垫,为孕育悠久厚重的农耕文化奠定了基础。

总体来看,四川得天独厚的地理位置、优越的气候条件以及丰富的物产资源为该地区的农业生产和人群聚居创造了良好条件,千百年来,人们在此繁衍生息,也使得极具地域特色的农耕文化在此孕育、发展、传承。

(二)人文环境优势

四川历史悠久,文化源远流长。在历代先民的努力经营下,四川盆地利用自身优势因地制宜,创造了具有独特魅力的文化。

1.民族众多,民俗丰富多彩。四川是一个多民族聚居地区,各民族的传统民俗自然成为文化的重要组成部分。每个少数民族鲜明的特征、独特的传统及各不相同的生活方式和民俗文化互通互融,形成了丰富多样的农耕文化。

2.移民文化底蕴深厚。四川既是我国西南地区重要的交通枢纽,也是我国东西文明、南北文明交汇融合的地方。在历史长河中,四川盆地经历了几次大规模的人口迁移,汇聚了来自四面八方的移民,移民也带来了各地特色鲜明、风格独特的文化习俗。精彩纷呈的文化在四川相互包容、相互借鉴,形成了兼容并蓄的文化特色,为四川提供了厚实且鲜明的文化符号,促进了四川文化及经济的发展与繁荣。

3.生活习尚从容淡然。由于生存环境优越、农业经济发达,四川在拥有一方沃土繁荣发展的同时,也养成了川人闲适安逸、从容淡然的生活习尚,成都的茶馆文化便是其中突出的代表。浸润川人生活的茶馆,是蜀地日常休闲与社交的场所。茶馆文化,体现在茶上,体现在茶具桌椅上,也体现在泡茶工艺上。遍布城乡的茶馆和数目众多的茶客,很能反映出川人闲适恬淡的生活情趣。正是这样轻松休闲的场所,连接了川人的生活琐碎,也凝聚了四川的文化意识,使得具有地域特色的农耕文化得以代代传承。

可以说,在中华民族繁衍生息的历史长河和文脉传承的过程中,四川盆地位于一系列古代文明的重要交汇区,东西南北各种农耕文化因素在此处碰撞、交融,形成具有地域特色的农耕文化,同时四川与外界的物资交流也得到进一步加强,推动了区域经济的发展。

三、四川农耕文化与区域经济协同发展的现状与困境

(一)四川农耕文化与区域经济协同发展的现状

2013年,四川于成都双流建成古蜀农耕文化博物馆。作为四川首座农耕文化博物馆,馆内除了收藏有大量传统农具外,还陈列了多种与农村生活相关的用具,这些让人大开眼界的藏品就是农耕文化的一个缩影。古蜀农耕文化博物馆不仅展现了我们祖先的聪明才智,也可以让更多的人深入了解四川农耕文化,让深厚的传统农耕文化得以传承与发扬。

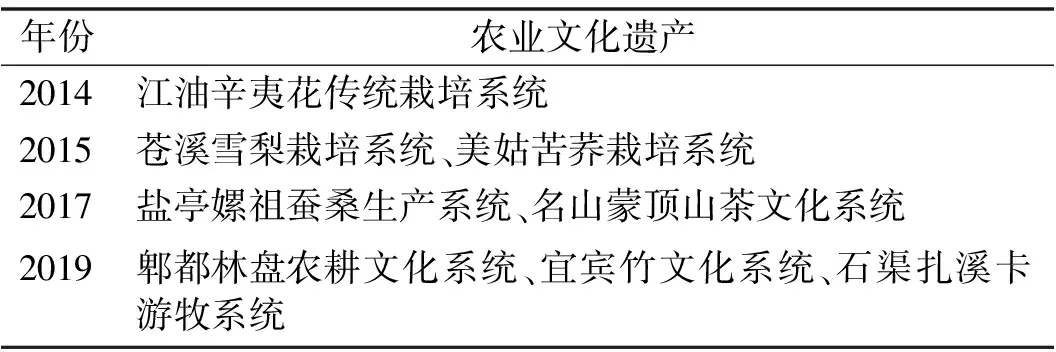

目前,四川省已有八项农业遗产成功入选中国农业文化遗产名单(表1)。以苍溪雪梨栽培系统为例,雪梨个大味美,梨树高大蓊郁,其既是品种优良的果树,也具有很高的观赏价值。利用雪梨这一优势资源,苍溪梨花节成功举办多届,吸引了众多游客,梨农们也利用长期积累的栽种经验,积极创新发展模式,建设生态庭园,发展生态庭园经济。生态庭园经济已成为农民增收、农村经济发展的重要支柱。苍溪生态庭园经济模式得到新华社、人民日报、中央电视台等媒体的大力宣传,政府部门也在四川全省大力推广。而郫都林盘农耕文化系统则是川西传统农耕文明的历史剪影和宝贵财富。它以林盘为核心,囊括农田、自流灌溉渠系、传统农耕知识和技术、民风民俗等要素,可谓“水、田、林、院、路、风”六素同构、六美共生[2]。得益于适宜的气候与水文条件,该系统拥有丰富的农业资源、厚重的文化底蕴,在彰显了传统农耕文化人与自然和谐共生理念的同时,也促进了当地休闲农业的发展,实现了农耕文化与区域经济发展的完美融合。

表1 四川入选的中国农业文化遗产名单

尽管政府部门对于农耕文化保护与传承的重视程度逐步提高,农耕文化与区域经济协同发展的理念也逐渐深入人心,但随着其他产业的迅猛发展,许多重要的农耕文化元素渐渐被遗忘,在农耕文化与区域经济的协同发展方面也还存在短板。

(二)四川农耕文化与区域经济协同发展的困境

1.社会经济发展迅猛,传统农耕文化面临消亡的危机。在一些地方,随着城镇化进程的快速推进,社会经济迅猛发展,越来越多的劳动力向其他部门转移,都市文化占据主导地位,而传统农耕文化逐渐被边缘化,再加之农耕文化的保护与传承离不开政府部门的引导,一旦缺乏相应的保护或管理机制,农耕文化更易被忽视和淡忘。因而,农耕文化与区域经济的协同发展存在较为明显的短板。

2.发展方式较为单一。一些地方在将农耕文化与区域经济相结合实现二者协同发展的过程中,采用的发展方式较为单一,大多是通过博物馆普及农耕文化、通过乡村旅游实现农耕文化与区域经济的协同发展等。例如,农耕文化博物馆的建立是保护与传承农耕文化的可行措施之一,然而多数博物馆都位于城镇,鲜有人真正去了解那些具有厚重农耕文化历史的传统村落,村民自身也缺乏对于本村历史或传统文化的了解。

农耕文化所蕴含的价值理念精髓,对于当今中国社会的发展仍具有积极而重要的意义,这也正是目前需要重视农耕文化与区域经济协同发展的原因所在。四川农耕文化历史悠久,如何更快、更好地实现四川农耕文化与区域经济的协同发展,是当前需要考虑的关键问题。

四、四川农耕文化与区域经济协同发展路径分析

农耕文化在中国传统文化中占有重要地位。随着社会经济的快速发展、城镇化进程的加快以及生产方式的急剧变革,传统的农业生产理念和模式已不能完全满足当前社会发展的需要,然而农耕文化中所蕴含的积极的文化基因仍需我们传承与发扬。农耕文化在书写四川灿烂辉煌的历史、促进四川社会稳定繁荣方面都曾作出不可磨灭的贡献。为传承好农耕文化,促进四川经济的进一步发展,实现农耕文化与区域经济的协同发展已成为当前行之有效的途径。

(一)农耕文化与第一产业协同发展

四川优越的地理位置与气候条件,为发展第一产业奠定了坚实的基础。可通过农耕文化与第一产业的协同发展,在实现优秀传统农耕文化传承的同时,促进区域经济的发展。

市场化程度的提高和生活节奏的加快,使得现代农业比传统农业更加强调利用化肥、农药等手段获得高产出与高效益。基于石化资源的现代农业占据了主流市场,与此同时也对环境造成了不可避免的污染,对生态造成了不可挽回的破坏。然而通过研究农耕文化可以发现其蕴含着应时、取宜、守则、和谐等哲学精髓,注重顺应天时、因地制宜、和谐共生。随着经济和科技的发展,农产品供求从重量转向重质,居民更加注重农产品的无公害、绿色、有机。这与我国传统农耕文化的内涵高度契合,也为绿色农产品生产提供了广阔的市场空间。

利用传统农耕文化思想生产销售绿色、有机农产品是实现农耕文化与第一产业协同发展的可行方法。首先,应该选择更加适应市场需求的有机农产品。基于人们对身心健康的追求,可以利用地理位置与地形地貌的优势,种植一些养生农产品,如茯苓、薏米、苦荞等;同时,可利用更具竞争力的销售模式,如直播带货、线上销售等,扩大宣传。其次,要完善有机农产品产业链,想办法提高农产品附加值,努力实现有机农产品价值的最大化。当然,这里所谈的绿色、有机不仅仅是指产品,更是一种农业生产的方式,这也与农耕文化的价值理念不谋而合。

(二)农耕文化与第二产业协同发展

1.与建筑业结合。将农耕文化与建筑业相结合,就是汲取农耕文化中的精髓并将其应用于现代建筑。

四川地区民族众多,可以在各个民族得到较好保护的传统村落中建造体现各民族特色的文化交流馆。文化交流馆不仅可以为村民提供文化活动空间,展示民族历史、民族特色,增强民族凝聚力,也对当地建筑企业的发展起到一定的推动作用。而且,随着城镇化的发展,越来越多的农村居民搬迁到城镇,但他们也不愿放弃农村的房屋,而这些房屋可能年久失修、破损严重,这不仅对于居民自身是一种损失,对于整个村落的形象也会有影响。因此,可在遵循村落传统特色的基础上,对村落进行集中改造,并根据村落的具体需求做出技术上的延伸,如打造成适宜居住的村落或发展休闲旅游的村落等。这不仅对传统建筑的保护具有实际意义,建筑行业也可以从中汲取传统农耕文化重质量、重协调的精髓,并将其发展为企业文化。

2.与手工业结合。除加强农耕文化与建筑业的结合外,还可实现手工业与农耕文化的协同,其中手工艺品就是农耕文化与现代经济良好的黏合剂。

首先,要挖掘农耕文化的特征元素,打造具有地域特色的手工艺品。四川是多民族聚居地区,各民族的手工艺品具有不同的风格特点,因此可以制作、销售具有民族特色的农具手工艺品模型,一方面可以展现传统农耕文化的特色,另一方面对地方经济也有推动作用。其次,要更好地实现传统手工艺品对农耕文化的传承,最重要的还是要保证手工艺品的质量,生产原料的选择、生产技术的使用等都必须采取原有的方式。同时,要在保证质量的基础上,拓宽传统手工艺品的销售渠道。最后,积极探索,通过不断的创新实现传统产品现代化。例如,可以在包装与售后上下功夫,向专业化、高端化与精品化发展,以满足多层次的消费需求,迎合活跃的消费市场。

目前,现代智能科技逐步代替了传统手工艺,传承传统工艺的民间手艺人不仅难以维持生计,其独具匠心的传统手艺也面临着失传的危机。因此,将农耕文化与手工业相结合,不仅可以推动农耕文化与第二产业的协同发展,也为传统手工艺的传承与创新提供了契机。

通过建筑业、手工业实现农耕文化与第二产业的相互融合,我们不仅感受到了农耕文化的厚重与魅力,促进了区域经济的发展,对工匠精神也有了更深刻的认识。历经岁月的洗涤,在时光中打磨技艺,精益求精,正是对于匠心最好的诠释。

(三)农耕文化与第三产业协同发展

当今社会,人们更加注重对生活质量的追求以及精神世界的丰富,而居民收入水平的提高以及消费层次的提升为传统农耕文化的市场化提供了契机。农耕文化所蕴含的丰富的耕种文化、村落建筑文化、乡村礼仪文化、民风习俗文化、农耕饮食文化以及绿色生态文化等激发了乡村旅游者的兴趣,也为发展乡村旅游创造了现实可能。农耕文化特色可以融于乡村旅游开发中,而乡村旅游开发是传统农耕文化产业化发展的深化[3]。

农耕文化乡村旅游可以大概分为静态观光和动态体验两种模式,二者相互渗透、相互融合。静态观光以农耕文化产品的展示为主,例如,可以展示体现农耕文化发展的历史和田园特色的农具,如犁、耙及粮食加工用的石磨、石碾、风车等。静态观光主要以农耕文化博物馆、科普示范园等为载体,让游客在地域特色浓厚的乡土风情中进一步了解悠久的农耕文明。

在传统农耕条件下形成的亲近自然的农业生产方式和因之形成的生活模式、独具魅力的农耕民俗、农业节庆也吸引着众多乡村旅游者前往[3]。可持续的乡村旅游依赖于更有生命力的农耕文化,因此参与性高、互动性强的动态体验模式,更有利于实现资源整合共享与经济效益的最大化。让游客参与当地的农耕节庆、为其提供农作物耕种体验等动态体验模式,可以让游客在体会到农业生产的乐趣和感受到回归自然的乡土情怀的同时,对农耕文化有更深的理解和领悟。由于聚居地在地理位置、资源条件等方面存在差异,四川众多的少数民族形成了各具特色的民族习俗,因此不同的民族可以采取不同的发展路径发展乡村农耕文化旅游,以此提升农耕文化的经济价值,在促进农耕文化保护与传承的同时,推动农耕文化与第三产业的协同发展。

五、对策建议

(一)拓展发展空间,夯实第一产业的基础

城镇化进程的加快让越来越多的农村人口向城市转移,造成农村耕地的使用率明显下降。针对我国人多地少的国情和农村剩余劳动力过剩的现状,将农耕文化与区域经济相结合,可以就地吸纳大量农村剩余劳动力,明显缓解农村劳动人口的就业压力[4]。同时,由于更多的农村人口留在家乡,也避免了农村的“空心化”,这对于新农村建设、社区管理以及乡村振兴都有积极作用。

四川优越的地理位置与气候条件,具有发展第一产业的明显优势。在吸收农耕文化思想精髓的基础上,将其应用于绿色、有机农产品的种植与生产,不仅能够满足消费者的需求,提供更加适应市场的农产品,也能夯实第一产业的基础,为农业和农村的可持续发展提供新的动力、开辟新的空间。此外,还必须紧跟时代步伐,创新销售模式,提高农产品附加值,实现农产品价值的最大化,增强其竞争力。农业由“温饱产业”向“挣钱产业”转化,农业的功能不再单一,农耕文化的内容自然更加丰富,生态农业、休闲旅游观光农业等领域的开拓与发掘,打造了农业农村经济发展新引擎,为提高农民收入创造了更加有利的条件。

农耕文化根植于农村,发展农耕文化,可以对农民起到一定程度的凝聚作用,使新时代的新农业、新农村、新农民的新面貌得以展现,农民的责任感、自豪感、使命感得到提升,在营造和谐的农村人文环境、培育农村文明新风尚的同时,也拓展了农村新的发展空间。

(二)强化政府功能,助推第二产业的发展

1.政府功能的发挥是推动经济发展的重要驱动,因此强化政府的作用,形成规范有序的组织机制,是实现农耕文化与区域经济协同发展的重要保障。

首先,要发挥好政府的桥梁作用。以农耕文化与建筑业的结合为例,随着经济条件的好转,许多农民需要新建或改造房屋,这就需要政府作为中间人连接传统村落与建筑企业,对村落进行整体规划。这样不仅可以促进对农耕文化的保护与传承,还可以促进当地建筑水平提升到新的高度,从而推动第二产业的发展。

其次,要强化政府的引导作用。农耕文化资源传承的主体是农民,促进农耕文化与区域经济的协同发展,是释放农村人口红利、实现农村经济中高速增长的关键所在。将农耕文化与区域经济的协同发展纳入地方发展规划,需要地方政府对农耕文化的保护与传承作出引导,鼓励农耕文化与第二产业的融合,从而带动区域经济发展。

最后,创新是发展进步的不竭动力,没有创新的农耕文化必将失去传承的基础。因此,政府应该加强对创新的引导,鼓励更多与农耕文化相关创意的产生,促进农耕文化与区域经济的协同发展。

2.政府层面的政策支持对区域经济的发展能够起到至关重要的作用。由于发展传统农耕文化的地区大多是欠发达地区,因而由政府部门牵头制定和出台相应的推动农耕文化与区域经济协同发展的扶持政策就很有必要。例如:融资方面,要想办法发挥农村资本市场的积极作用,吸纳民间资本,鼓励社会资金进入;税收政策方面,要制定优惠的税收政策,从而充分调动参与主体的积极性;人才政策方面,要加大人才培养力度,加强人才储备,为农耕文化与区域经济的协同发展提供更有力的保障。

只有政府部门扮演好自己的角色,充分发挥连接、引导与管理职能,协调好各方面的关系,承担起相应的责任,才能为农耕文化与第二产业的协同发展提供良好的环境。

(三)重视生态效益,引导第三产业健康发展

良好的生态环境是农耕文化可持续发展的重要基础和根本支撑。因此,在实现农耕文化与区域经济协同发展的过程中,不能仅仅关注眼前的经济效益,还要尽力实现生态效益和经济效益的相互促进。

农耕文化与乡村旅游的结合为农耕文化的保护与传承提供了现实可能,也为当地第三产业的发展奠定了基础。乡村旅游让游客能够在地域特色浓厚的乡土人情中进一步了解悠久的农耕文明,但在这一过程中,可能会造成一定程度的环境污染与生态破坏。一方面,随着乡村旅游游客的增多,未得到合理处置的垃圾、废弃物等会对乡村的环境造成破坏;另一方面,一些乡村旅游的开发不受约束、没有节制,这无疑会威胁到乡村的生态环境,导致乡村的发展背离传统农耕文化所蕴含的人与自然和谐共生的理念。因此,要想实现农耕文化与第三产业协同且健康发展,必须理解农耕文化所蕴含的整体观、联系观、生态观的深刻内涵,重视生态效益,这也是传统农耕文化当代价值的体现。

传统农耕文化呈现着对自然的真诚感恩和热忱礼赞,坚守人与自然和谐共生的文明形态[3]。尊重自然秩序,遵循自然法则,天、地、人和谐共生,这些都是农耕文化十分宝贵的思想财富与精神内核,是值得传承的精髓所在。只有兼顾经济效益与生态效益,才能更健康、更高质量地实现农耕文化与区域经济的协同发展。