应用型本科高校教师胜任力模型构建研究

2020-03-04吴晶博

林 涛,周 沛,吴晶博

(1.金陵科技学院科技处,江苏 南京 211169;2.金陵科技学院人力资源处,江苏 南京 211169)

进入新时代,应用型本科高校在服务区域经济社会发展和创新驱动发展中的地位愈益重要。教育部、国家发展改革委和财政部于2015年联合发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》,明确提出要引导部分地方普通本科高校实现转型发展,推动转型发展高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,把办学定位转到培养应用型技术技能型人才上来,转到增强学生就业创业能力上来,把办学模式转到产教融合校企合作上来,从而实现转型高校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力提升。教师发展是高校可持续发展的核心要素,是高校向应用型转变的基础。深化教师考核评价制度改革,建设高素质“双师双能型”教师队伍无疑已成为新时代应用型本科高校改革和发展面临的一项重要任务。

一、文献回顾

1973年,哈佛大学心理学教授戴维·麦克利兰在其论文《测量胜任力而非智力》中首次提出了“胜任力”概念并得到广泛认同。他认为,胜任力是指区分在特定工作岗位和组织环境中个人工作绩效高低的个人特质,包括个体取得良好工作绩效应具备的知识(knowledge)、技能(skills)、社会角色(social roles)、自我概念(self-concept)、特质(traits)和动机(motives)六个部分,它可以将表现优异者与业绩普通者区分开来,从而较好地预测个人的工作绩效[1]。对于教师尤其是高校教师胜任力模型如何构建,国内外学者则有着自己独特的见解。Bisschoff等运用结构化的问卷进行因素分析调查,构建了教师关于教育和协作的胜任力模型[2];Danielson则按教学和专业责任感、环境监控、计划与准备等四个维度构建了高校教师胜任模型架构[3]。林立杰提出了基于胜任力模型的高校教师绩效管理具体方法[4];王昱等运用时间访谈法和文献查阅法构建了由获取信息能力、人际理解能力、责任心、思维能力、创新能力、关系建立和成就导向构成的高校教师胜任力模型[5];郑忻等提出了由传授知识的能力、科学研究的能力、社会服务的能力、实践指导的能力4个一级指标和15个二级观测指标构成的应用型高校教师胜任力评价体系[6]。

综上,国内外学者对高校教师胜任力模型进行了较为深入的研究,但有关应用型本科高校教师胜任力模型的研究成果还不多见。简单套用一般高校教师胜任力模型并不能真实反映应用型本科高校的特点,因此亟须在借鉴学术界关于高校教师胜任力模型研究已有成果的基础上,研究构建符合应用型本科高校特点的教师胜任力模型。

二、模型构建

(一)模型要素选取原则

高校教师胜任力模型要素选择应符合科学性、全面性、可操作性和差异性等原则。具体而言,科学性主要是指所选择的要素应能客观反映应用型本科高校的发展对教师胜任力构成的要求,指标要素选取的过程和方法也应严谨客观,以保证由这些要素构建的模型具有参考价值。全面性是指要素选取时既要考虑外在的可观察的部分(如基本知识、基本技能、教育教学行为),也要考虑内在的不易了解的部分(如职业态度、职业道德、责任感、成就感)。可操作性,一是指模型中的评测指标是可以测量的,二是指这些指标数据是可以收集到的。可操作性是设置教师胜任力评测指标的重要考虑因素,否则再科学、严谨的体系都将因无法操作而变得没有意义。差异性原则对于应用型本科高校而言则应更多地加以考虑。应用型本科高校不同于一般研究型大学,应用型本科高校教师应具备服务地方经济社会发展和高素质应用型人才培养所需要的“双师双能”素质。应用型本科高校要结合自身实际情况和发展需要,构建更加符合自身特点的教师胜任力模型。

(二)研究方法

1.冰山模型。“冰山模型”的提出者是哈佛大学教授戴维·麦克利兰。他将人员个体素质的不同表现形式划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。浮于水面以上的为显性特征,主要包括知识、技能,是外在的、容易了解和测量的部分,相对而言也比较容易通过培训来改变和发展;沉于水面以下的为隐性特征,包括社会角色、自我形象、人格特质和内在动机,是内在的、较难了解和测量的部分,它们不太容易通过外界的影响而得到改变,但却对人的行为和表现起着决定作用。因此,对于个体素质的隐性特征需要我们投入更多的关注。

2.扎根理论。扎根理论研究法是由哥伦比亚大学的Glaser和Strauss两位学者运用系统化的程序、针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根理论的一种定性研究方法[7]。这是一种从下往上建立实质理论的方法,即在系统地收集资料的基础上寻找反映事物本质的核心概念,然后通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论。扎根理论研究法的操作程序一般包括:从资料中产生概念并对资料进行逐级提取;不断地对资料和概念进行比较,系统地询问与概念有关的生成性理论问题;发展理论性概念,建立概念与概念之间的联系;理论性抽样,系统地对资料进行编码;建构理论,力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性。

(三)资料收集

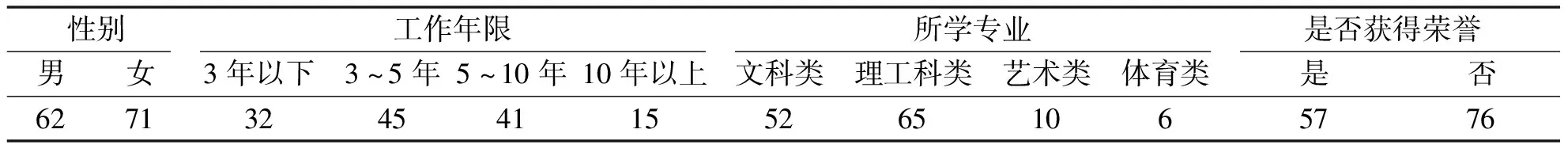

根据以上研究方法,笔者以所在应用型本科高校的教师作为研究对象。资料收集时间为2019年3月至7月,在长达5个月的时间里共观摩理论课40余次、实践课30余次,访谈师生80余人次。在研究过程中主要通过观察、深度访谈和问卷调查三种方式收集资料。观察,即随堂听课、观摩部分教师的理论教学和实践教学,做好听课记录;深度访谈,即选择部分理论课、实践课教师及这些教师所授课班级的部分学生作为访谈对象,了解教师的教学体会和对学生学习效果的评价,了解学生的听课感受和对教师教学效果的评价;问卷调查,即结合相关文献资料,编制应用型本科高校教师胜任力调查问卷。其中,问卷1为应用型本科高校教师的基本信息,包括性别、工作年限、所学专业、是否获得荣誉等(表1);问卷2则为调研的主体内容,包括55个胜任力项目。问卷采用李克特五点量表分析法,将问卷中的应用型本科高校教师胜任特征划分为5个等级(非常不重要、不重要、基本重要、比较重要、非常重要),形成应用型本科高校教师胜任力情况问卷。本次调查共发放问卷300份,收回285份,回收率95%,其中有效问卷276份,有效问卷回收率为92%。最后根据反馈结果完善问卷,对问卷中选择“非常重要”和“比较重要”的比例小于三分之二的观测项目予以删除。经修正的正式问卷包含55个胜任力观测项目。

表1 问卷基本信息 人

(四)资料分析

为检验调查问卷信效度,本文使用SPSS 22.0软件对正式问卷的相关数据进行了分析。

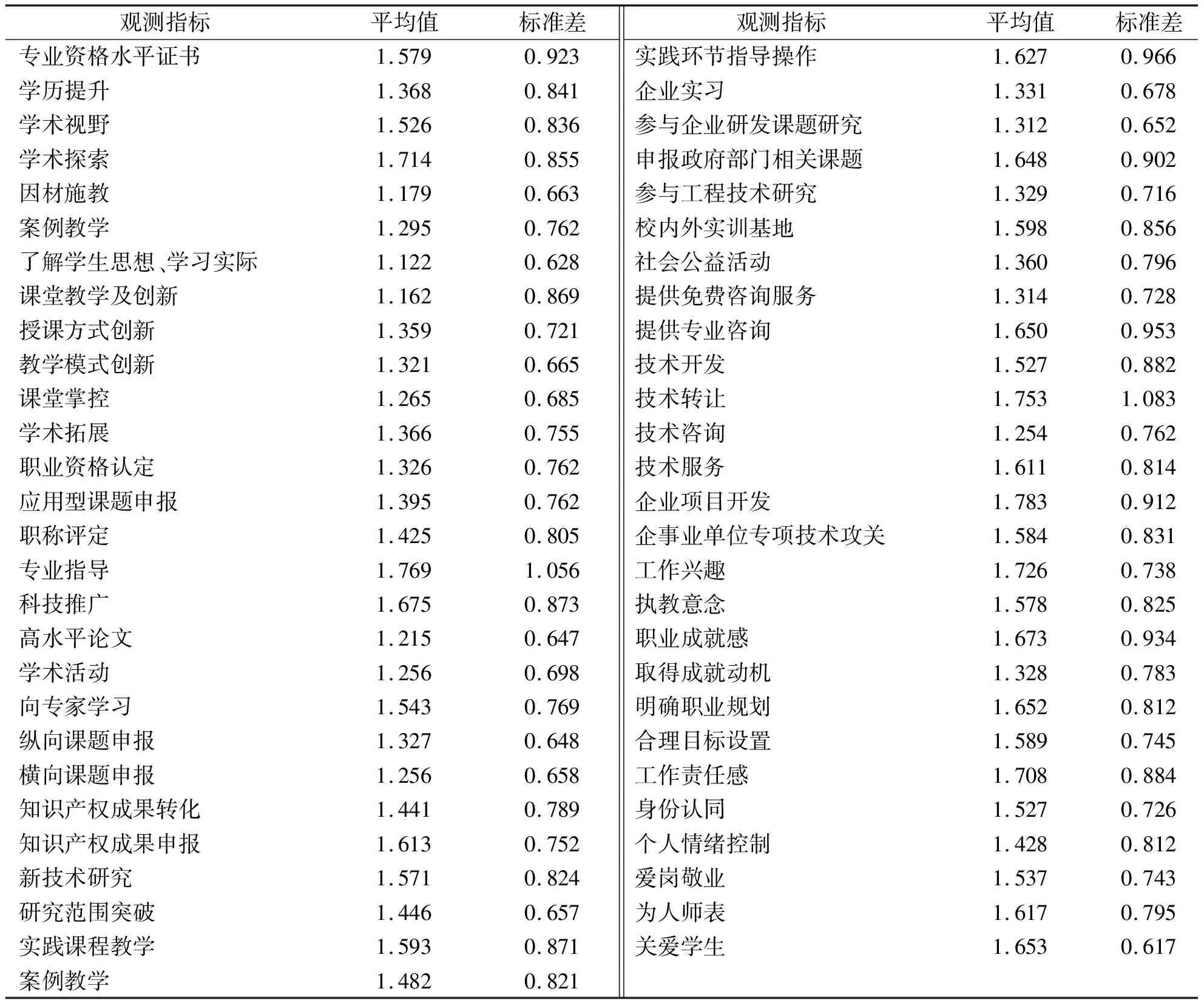

1.数据分析。由表2可知,调查问卷中的各观测指标得分均值的范围为1~2,且各变量标准差都有区别,可以看出调查对象对这些胜任力观测指标的认可程度较高。

表2 观测指标分析

2.信度分析。从分析可知,信度系数值为0.967,大于0.9,说明研究数据信度很高。根据分析项被删除后信度系数没有明显提升说明测试题项应全部保留,由此说明研究数据信度水平较高。CITC值均高于0.5,说明分析项目之间有良好的相关性,同时也说明信度水平较高。

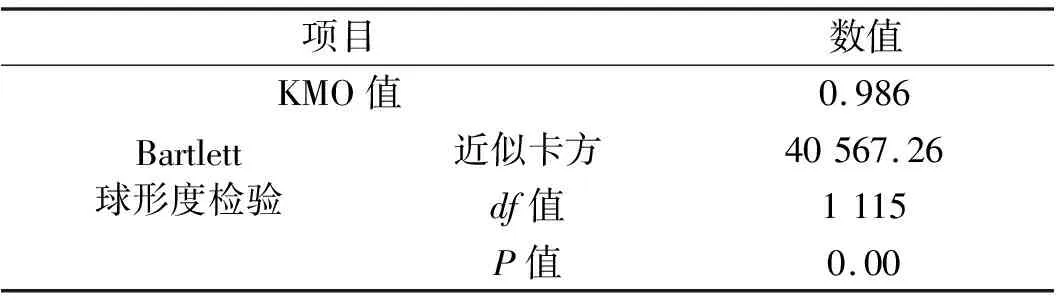

3.因子分析。为构建应用型本科高校教师胜任力模型,我们对词汇变量进行因子降维,KMO值为0.986,大于0.6,满足因子分析研究的要求。Bartlett球形度检验P值小于0.05,说明数据可以进行因子分析(表3)。

表3 KMO和Bartlett球形度检验结果

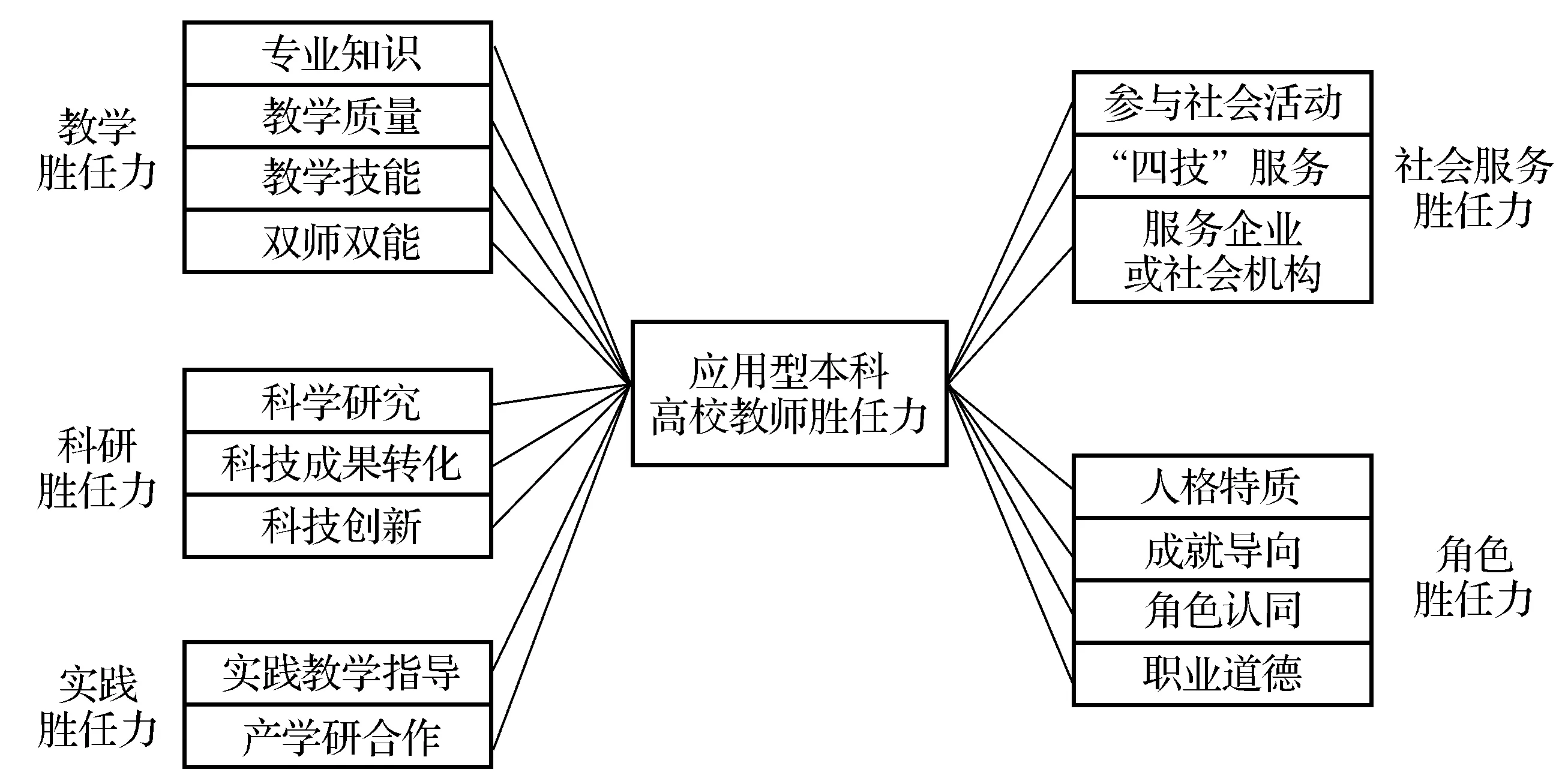

(五)数据编码

在以上分析的基础上,运用扎根理论使用质性分析软件NVIVO 11.0对访谈产生的数据进行分析,并开展了对文本的编辑、编码、提取、撰写备忘录等工作。根据关联重要性和重现率,对相关初始概念进行比较,经过归纳获得16个子范畴,具体为专业知识、教学质量、教学技能、双师双能、科学研究、科技成果转化、科技创新、实践教学指导、产学研合作、参与社会活动、“四技”服务活动、服务企业或社会机构、人格特质、成就导向、角色认同、职业道德。再进一步归纳,得到5个主范畴:教学胜任力、科研胜任力、实践胜任力、社会服务胜任力和角色胜任力(表4)。其中,前4个主范畴属于冰山模型中个人素质的显性部分,最后一个主范畴属于冰山模型中个人素质的隐性部分。

表4 数据编码范畴及逻辑

(六)模型构建

本研究使用预留的部分资料对研究结果进行了理论饱和度检验,结果显示,新的访谈资料的增加并未发展出新的范畴,此外主范畴内部也没有产生新的子范畴。由此可以认为,本研究运用扎根理论等方法对应用型本科高校教师胜任力的研究结果基本达到理论饱和。具体模型如图1所示。

图1 应用型本科高校教师胜任力模型

三、结论与对策建议

本研究在借鉴近年来学术界关于高校教师胜任力研究相关成果的基础上,运用冰山模型和扎根理论研究方法初步构建了应用型本科高校教师胜任力模型。该模型包含教学胜任力、科研胜任力、实践胜任力、社会服务胜任力、角色胜任力5个维度16个指标,关注教师内在的隐性素质(角色胜任力)、“双师双能”素质和社会服务素质,符合应用型本科高校的特点,具有可操作性,有利于应用型本科高校的师资队伍建设。

高校教师的胜任力水平直接影响着高校教育教学水平和人才培养质量。哈佛大学教育与经济学教授Thomas Kane调研发现,学生毕业后的职业发展状况直接受到毕业院校教师胜任力水平的影响[8]。依据本文对应用型本科高校教师胜任力模型的研究,笔者就应用型本科高校师资队伍的建设提出以下几个方面的建议:

(一)注重对教师内在的隐性素质的考察和培养

应用型本科高校教育教学水平和人才培养质量的提高,主要依赖教师队伍整体素质的提高。教师素质由基本知识、基本技能、教育教学行为等显性素质和职业态度、职业道德、责任心等隐性素质构成。显性素质无疑应当予以关注,而隐性素质作为教师知识、技能和行为背后的深层因素,也是影响教师工作绩效的关键因素,同样值得关注。然而以往一些高校对教师的评价,往往偏重于对教师表层显性素质的考察,而比较缺乏对教师深层内在特质即隐性素质的考察。为此,在师资选聘、管理和培养工作中,应用型本科高校要高度重视对教师隐性素质的考察,要引领教师在努力提升显性素质同时,更加注重自身内在的隐性素质的培养。

(二)注重对教师“双师双能”素质的考察和培养

应用型本科高校教师应具备“双师双能”素质,即教师既是传授理论知识的导师,又是传授实践技能的技师;既具有理论教学能力,又具有实践指导能力。提升教师“双师双能”素质,建设“双师双能型”教师队伍,是地方普通本科院校实现转型发展的关键所在,是新时代区域经济社会发展和创新驱动发展对应用型本科高校教师队伍建设提出的客观要求。但在一些高校的实际工作中,对引进“双师双能型”人才、培养“双师双能型”教师的重视程度还不够,队伍的结构、整体素质与实际需要之间还存在不小的差距。为此,在师资选聘、管理和培养工作中,应用型本科高校要在注重引进“双师双能型”人才的同时,坚持“培养”与“使用”并重,加强对教师的培养,将教师专业发展纳入考核评价体系,并结合学校实际细化对教师专业发展的具体要求,从政策层面引领专任教师提升“双师双能”素质,向“双师双能型”转型,努力建设一支熟悉课堂教学、熟悉行业企业实际、教学经验丰富、实践能力较强的专兼结合的“双师双能型”教师队伍。

(三)注重对教师社会服务素质的考察和培养

社会服务既是高校的重要职能,也是高校教师的社会责任。服务区域经济社会发展和创新驱动发展,做好科学普及、科技推广、决策咨询、人才培训等方面的社会服务工作,是应用型本科高校全部工作的重要组成部分。但在一些高校以往的实际工作中,还存在少数教师服务社会的意识不强、能力不足、参加社会服务活动的积极性不高的情况,还存在考核评价制度对于教师社会服务素质的考核缺失的情况。为此,在师资选聘、管理和培养工作中,应用型本科高校要重视对教师社会服务素质的考察和培养,重视社会服务考核,着力提升教师的社会服务胜任力,鼓励教师积极开展社会服务工作,建立健全对教师参与社会服务工作相关的经费使用和利益分配方面的激励机制,以进一步提升学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。