预警机制对小儿哮喘症状控制及家长满意度的影响

2020-03-03陈小燕黄美娜

陈小燕,黄美娜

福州儿童医院呼吸内科一区,福建福州 350000

小儿哮喘属于梗阻性呼吸道疾病,可使患儿反复咳嗽喘鸣,发作期可伴有呼吸困难,随着病程延长可导致患儿呼吸系统障碍,影响其生长发育,对其预后身心健康发育极为不利[1]。然而由于患儿年龄较小,依从性较差,除常规药物治疗外,给予高效护理干预也至关重要。预警机制是指根据患者不同病情状况,使用不同颜色表示患者目前状况,从而使医护人员及时调整治疗、干预手段以达成最佳效果。对患者进行全面评估,对即将出现的风险因素进行分析、解决的相关护理干预措施,通过完善风险预估和风险预警,从而更精确地制定出符合患者的护理干预计划。但该护理干预方法在儿童中应用的可行性与有效性尚未明确。因此,该研究便利选取2017年3月—2019年3月该院收治的哮喘患儿86例为研究对象,旨在探究预警机制对小儿哮喘症状控制及家长满意度的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

便利选取该院收治的哮喘患儿86例为研究对象,按随机数表分为干预组和对照组,各43例。纳入标准:①符合哮喘相关诊断标准者[2];②年龄在4~12岁者;③获取家属知情同意权者;④家属文化程度初中以上者。排除标准:①合并其他呼吸道疾病者;②合并重大心、肝、肾功能障碍者;③精神障碍或合并精神类疾病者。其中干预组男23例、女20例;年龄为4~10岁,平均年龄为(7.13±1.24)岁;胸闷者9例、气喘者24例、咳嗽者10例;家长文化程度初中26例、高中10例、大学7例。对照组男25例、女18例;年龄为4~12岁,平均年龄为(7.64±1.25)岁;胸闷者10例、气喘者22例、咳嗽者11例;家长文化程度初中27例、高中12例、大学4例。两组患儿及家长一般临床资料比较均差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该次研究已通过医院伦理委员会的审核与批准。

1.2 方法

对照组患儿给予常规护理干预,具体方法为:护理人员为患儿及患儿家长做好健康宣教,提醒其遵医嘱按时服药;定期进行随访,监测患儿呼吸状态;多与患儿互动,了解患儿心理状态,增强与患儿及其家长间的护患关系;告知患儿及其家长保持良好生活习惯。

干预组患儿在对照组基础上给予预警机制护理干预,具体方法为:根据患儿病情和心理状况,以绿、黄、红3种颜色进行区分;绿色代表患儿病情控制稳定,心理状态良好;黄色代表患儿病情或心理其中一方面受到影响,状况不佳;红色代表患儿病情和心理均受到严重影响,状况严重。对于绿色指标患儿,在常规护理基础上,护理人员增加与患儿及家长沟通次数,及时解答家长疑问,维持良好护患关系;对于黄色指标患儿,若为病情不佳患儿,护理人员应将护理查房次数增加为3次/d,观察患儿疾病情况,及时解决疾病问题,对于心理状态不佳患儿,护理人员可使用游戏、音乐等方式使患儿放松心情,疗程为2次/周,在心理开导过程中同时加上患儿与家长,促进家长与患儿关系进展,缓解双方不良心理;对于红色指标患儿,护理查房次数增加为4次/d,游戏、音乐等干预疗程增加为2 d进行1次,同时将患儿病床转移至离护士站最近位置,便于随时观察病情。指标检测方法:肺功能检测:使用美能AS-507肺功能检测仪检测肺功能水平,让患儿深吸一口气后用力呼出,记录[第1秒用力呼气容积(FEV1)、最高呼气流量(PEF)]指标。

1.3 观察指标

比较干预前及干预2周后两组患儿症状控制(ACT)、肺功能指标(FEV1、PEF)变化;对比干预2周后两组患儿治疗依从性(MMAS-8)差异;比较干预2周后两组患儿家长对护理干预满意率(NSNS)及患儿并发症发生率差异。

1.4 评估标准

1.4.1 症状控制 使用哮喘控制测试评分表[3](ACT)进行评分,共5个条目,每个条目1~5分,总分25分,分数越高哮喘控制得越好。

1.4.2 治疗依从性 患儿可自发配合医护人员,无需医护人员干预为优;患儿有抗拒情况,需医护人员施加干预才能配合为良;患儿持续抗拒、哭闹,需多名医护人员施加干预才能勉强配合为差。依从率=[依从性良例数+依从性优例数]/该组患者总例数×100.00%。

1.4.3护理干预满意度 使用纽卡斯尔护理满意度量表(NSNS)[5]进行评分,一共19个条目,每个条目1~5分,总分范围为19~95分,19~44分为满意度差,45~70分为满意度良,71~95分为满意度优。满意率=[满意度良例数+满意度优例数]/该组患者总例数×100.00%。

1.5 统计方法

数据应用SPSS 19.0统计学软件处理,计量资料以平均数±标准差(±s)表示,组间采用独立样本t检验,不同时间点比较采用配对t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 症状控制及肺功能指标

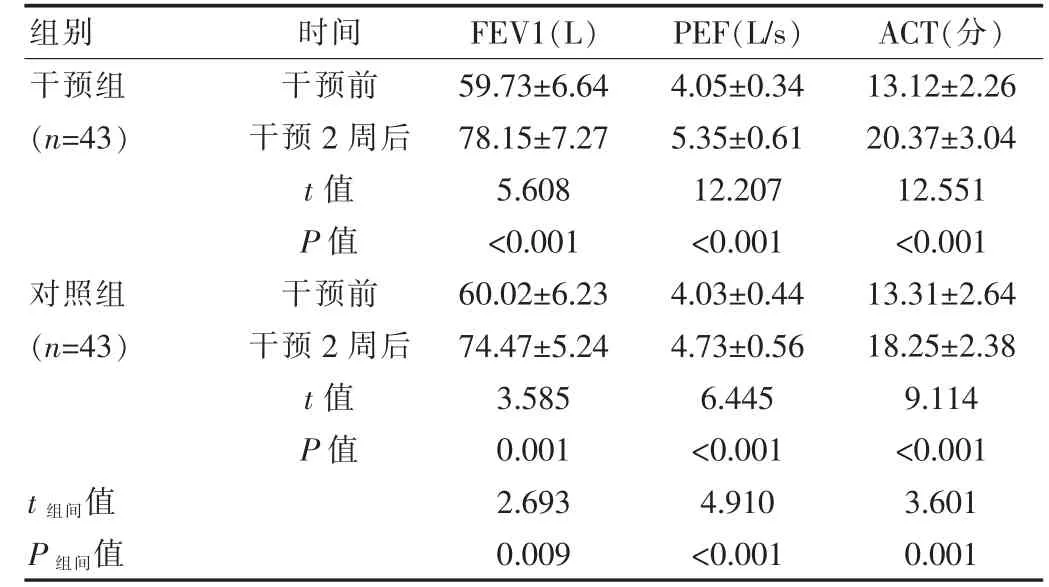

干预2周后,两组患儿ACT评分及FEV1、PEF水平均较治疗前显著升高,且干预组明显高于同一时间对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿ACT评分、FEV1、PEF指标比较(±s)

表1 两组患儿ACT评分、FEV1、PEF指标比较(±s)

干预组(n=43)对照组(n=43)t组间值P组间值组别干预前干预2周后t值P值干预前干预2周后t值P值时间59.73±6.64 78.15±7.27 5.608<0.001 60.02±6.23 74.47±5.24 3.585 0.001 2.693 0.009 FEV1(L)4.05±0.34 5.35±0.61 12.207<0.001 4.03±0.44 4.73±0.56 6.445<0.001 4.910<0.001 13.12±2.26 20.37±3.04 12.551<0.001 13.31±2.64 18.25±2.38 9.114<0.001 3.601 0.001 PEF(L/s) ACT(分)

2.2 患儿治疗依从性

干预2周后,干预组依从率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿治疗依从性比较[n(%)]

2.3 患儿家长满意度

干预2周后,干预组满意率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿家长满意率比较[n(%)]

2.4 患儿并发症发生率

干预2周后,干预组并发症发生率无明显低于对照组,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患儿并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

小儿哮喘是目前临床上较为棘手的儿科呼吸系统疾病,其起因不明确,起病或急或缓,若不及时治疗反复发作可发展成为成人哮喘,预后较差[6]。因患儿依从性不佳,常规护理手段并不能获得理想干预效果[7-8]。因此,寻找增强患儿依从性、改善预后的护理干预手段极为重要。

预警机制是对患者进行全面评估,对即将出现的风险因素进行分析、解决的相关护理干预措施,通过完善风险预估和风险预警,从而更精确地制定出符合患者的护理干预计划。且使用颜色预警的干预手段对患儿来说更易接受,干预疗效更佳。ACT评分可表明患儿哮喘症状控制程度,护理人员可根据评分分析患儿疾病状况;FEV1、PEF指标则反映患儿肺功能情况,若FEV1、PEF指标显著下降,则表明患儿肺功能不佳,肺功能不佳伴哮喘严重者可导致肺不张、闭锁肺综合征,抢救不及时可致死亡。在该研究中,干预2周后,两组患儿ACT评分、FEV1、PEF指标均较治疗前显著升高,干预后干预组ACT评分为(20.37±3.04)分,FEV1为(78.15±7.27)%,PEF为(5.35±0.61)L/s,与对照组相比明显增高(P<0.05),表明预警机制对患儿哮喘症状控制有显著干预作用;风险预警机制在肖健等[7]研究显示,干预后观察组患者肺功能各指标(FEV1、FVC、PEF)水平分别为(1.79±0.32)L、(2.21±0.77)L、(3.38±1.52)L/s均显著优于对照组(P<0.05),而且观察组患儿治疗依从率为96%,高于对照组的64%(P<0.05),说明预警机制干预可显著提升患儿依从性,提升患儿家长满意度,究其原因可能与该干预手段促进护理人员与患儿之间的关系,改善患儿及家长的心理状态有关,且该干预措施增加了护理人员与患儿及其家长之间的沟通次数,并及时给予心理疏导,可使其增加对护理人员的好感度,从而提升满意度和依从性。

预警机制干预在其他领域也有相关研究。有研究显示,基于预警机制的人性化护理干预可增加护理人员与患者间的沟通效率,显著提升患者的生活质量,增强患者依从性,但对患者并发症发生率无显著干预效果(P>0.05)[9],这也与该研究结果类似。在该研究中,干预2周内,干预组并发症发生率无明显低于对照组(P>0.05),这表明预警机制干预与常规护理干预对并发症发生率干预效果无显著差异。

综上所述,预警机制干预可显著改善哮喘患儿的哮喘症状,确保患儿治疗依从性,提高患儿家长满意度。