腰大池引流速度对颅内动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者炎症相关标记物的影响

2020-02-29王玉莉胡红旗郭东才孙来广邢振义

王玉莉, 胡红旗, 郭东才, 孙来广, 邢振义

新乡市中心医院神经外科一(河南新乡 453000)

蛛网膜下腔出血(SAH)是临床上一种常见的危急重症,除了可引起脑组织损伤外,还可继发脑积水、脑血管痉挛和全身炎症反应综合征等,并且有着极高的病死率和致残率。SAH的发生主要因颅内动脉瘤破裂引起,据统计占50%~80%[1]。炎症反应和内皮功能障碍被认为与SAH密切相关,可能是导致其损伤的病理生理机制[2-3],因此减轻炎症反应及内皮功能损伤是治疗SAH的重要途径之一。目前,腰大池置管脑脊液持续外引流是较为常见的治疗方式,通过引流出血性脑脊液,减少脑脊液对颅内的刺激从而可以明显改善颅内高压三大症状如头痛、呕吐和视乳头水肿,减轻颅内损伤,减少脑部动脉收缩及痉挛、脑水肿等[4-5],疗效得到广泛认可。uriš等[6]报道,早期行脑脊液引流可明显降低血清中白细胞介素-6(IL-6)水平,另外有研究显示腰大池引流可减轻炎症反应,脑脊液中C反应蛋白(CRP)、IL-6等炎症指标明显降低[7]。然而对于引流速度的不同是否影响疗效及预后仍有争议,研究显示引流过慢或过快均影响患者疗效,并可增加并发症的发生[8-9],因此找到适合的引流速度极为重要。本研究通过检测腰大池不同的引流速度下动脉瘤性SAH患者血清炎症指标如白细胞介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、CRP及人单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1),反映内皮功能相关指标包括内皮素-1(ET-1)、人可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)、血管内皮生长因子(VEGF)及降钙素基因相关肽(CGRP)的水平,同时测定颅内大动脉的血流速度,并统计不良反应的发生情况,从而了解不同引流速度的疗效及应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集我院2014年4月至2019年3月因颅内动脉瘤破裂引起SAH的患者,根据事先设立的纳入和排除标准成功筛选出90例患者。纳入标准:(1)按照国际SAH诊断标准,入院行头颅CT检查明确SAH诊断,后行CTA或DSA确诊为颅内动脉瘤破裂;(2)采用Hunt-Hess分级法对动脉瘤性SAH进行临床状态评估,其中≤Ⅲ级的患者被纳入[10]。排除标准:(1)经证实已发生脑疝;(2)合并重症颅内感染;(3)合并重要脏器损伤;(4)合并全身性疾病及恶性肿瘤等。本研究试验设计符合《赫尔辛基宣言》。

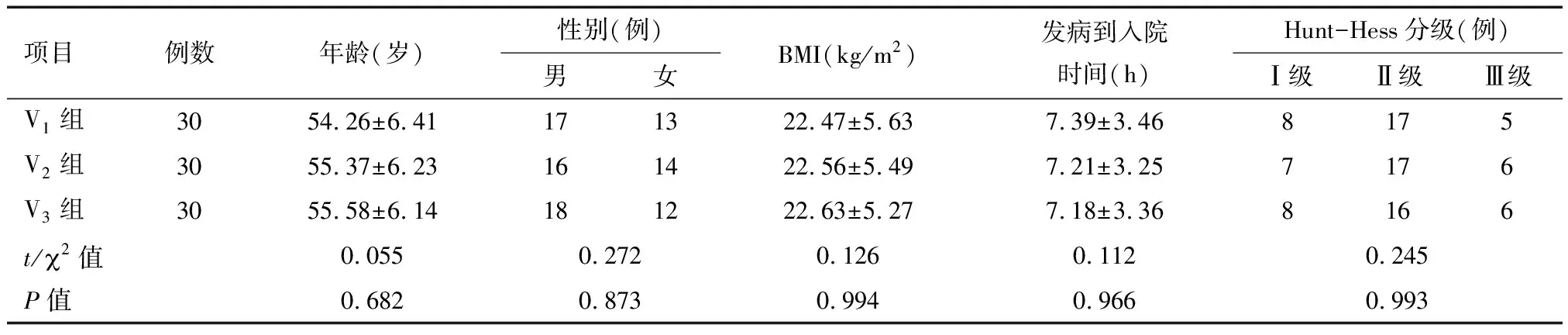

通过统计学中随机数字表法将90例患者随机分成3组,即V1组、V2组和V3组,每组30例。收集各组患者的年龄、性别、体质指数(BMI)、发病到入院时间,采用Hunt-Hess分级法评估SAH患者临床状态的严重程度。本研究3组的平均年龄、男女占比、BMI、发病到入院时间及Hunt-Hess分级比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

项目例数年龄(岁)性别(例)男女BMI(kg/m2)发病到入院时间(h)Hunt-Hess分级(例)Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级V1组3054.26±6.41171322.47±5.637.39±3.468175V2组3055.37±6.23161422.56±5.497.21±3.257176V3组3055.58±6.14181222.63±5.277.18±3.368166t/2值0.0550.2720.1260.1120.245P值0.6820.8730.9940.9660.993

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 所有患者均行腰椎穿刺,予腰大池置管持续引流,引流管末端连接引流瓶,调节引流速度,V1、V2、V3三组分别以5、10、15 mL/h的速度引流脑脊液。

1.2.2 标本采集与检测 采取所有患者治疗前(D0)、治疗后1(D1)、3 d(D3)的静脉血,静置、离心、分装于EP管后保存在-80℃冰箱中。ELISA检测血清中IL-8、TNF-α、CRP、MCP-1、ET-1、sICAM-1、VEGF水平;放射免疫法检测血浆中CGRP水平,严格按照说明书进行检测。彩色多普勒超声测定各组D0、D1、D3的大脑前、中、后动脉的血流速度。

1.2.3 观察指标与注意事项 观察患者引流管通畅情况、引流液性质、神志、意识恢复及头痛程度情况;记录颅内压、引流量及速度、体温曲线;注意穿刺部位的护理、定期复查头颅CT。无血性脑脊液3 d后,头颅CT未见蛛网膜下腔积血,且试夹管24 h,患者无明显不适,即可拔除腰大池引流管。

1.3 统计学方法 采用SPSS 24.0统计软件,计量资料使用单因素方差分析,计数资料使用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

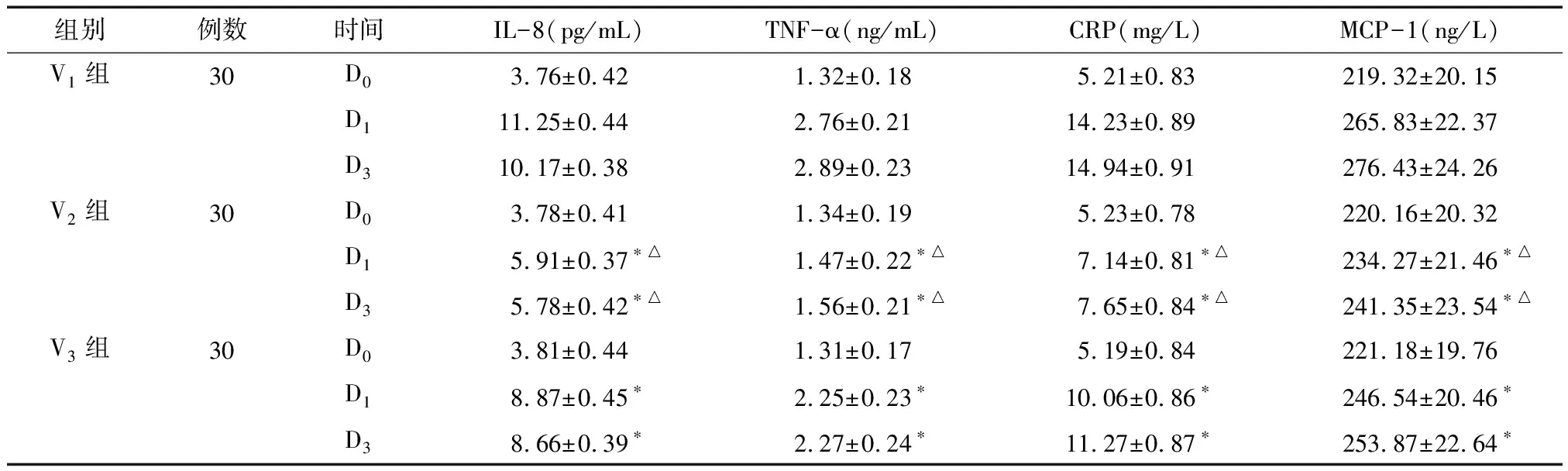

2.1 血清中IL-8、TNF-α、CRP及MCP-1炎性因子的比较 D0:血清IL-8、TNF-α、CRP及MCP-1水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。D1和D3:血清炎性因子水平比较差异均有统计学意义(P=0.000),且V2组中这4种炎性因子水平均低于V1组和V3组,而V3组水平均低于V1组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

组别例数时间IL-8(pg/mL)TNF-α(ng/mL)CRP(mg/L)MCP-1(ng/L)V1组30D03.76±0.421.32±0.185.21±0.83219.32±20.15D111.25±0.442.76±0.2114.23±0.89265.83±22.37D310.17±0.382.89±0.2314.94±0.91276.43±24.26V2组30D03.78±0.411.34±0.195.23±0.78220.16±20.32D15.91±0.37∗△1.47±0.22∗△7.14±0.81∗△234.27±21.46∗△D35.78±0.42∗△1.56±0.21∗△7.65±0.84∗△241.35±23.54∗△V3组30D03.81±0.441.31±0.175.19±0.84221.18±19.76D18.87±0.45∗2.25±0.23∗10.06±0.86∗246.54±20.46∗D38.66±0.39∗2.27±0.24∗11.27±0.87∗253.87±22.64∗

注:*与V1组比较P<0.05;△与V3组比较P<0.05

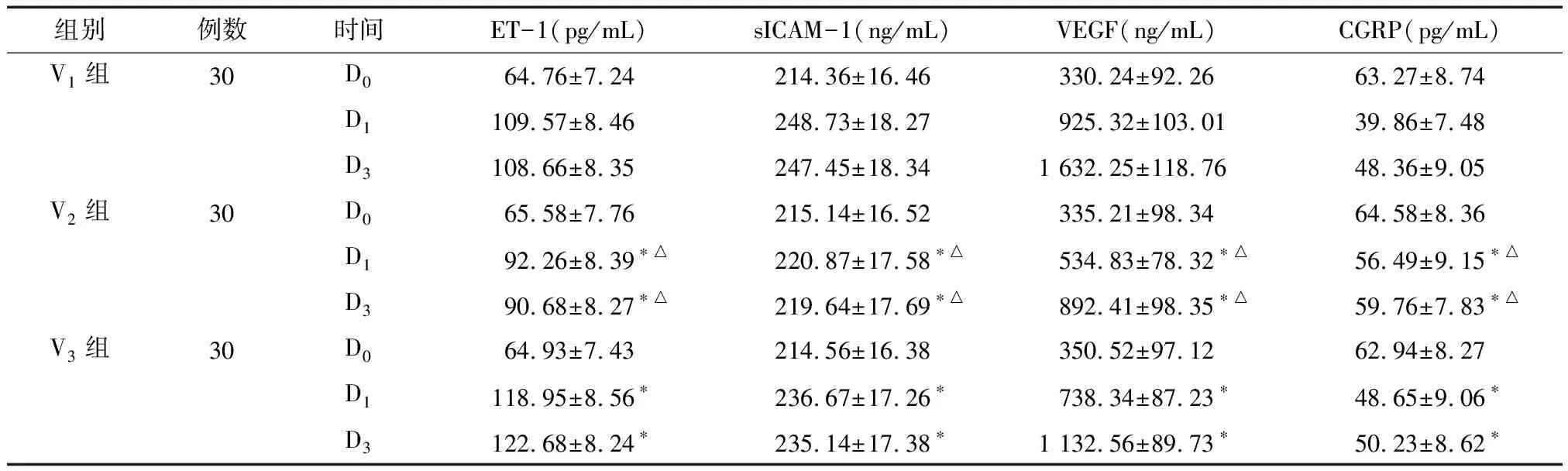

2.2 血清ET-1、sICAM-1、VEGF及CGRP血管内皮功能相关指标的比较 D0:血清ET-1、sICAM-1、VEGF及CGRP水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。D1和D3:V2组血清ET-1、sICAM-1、VEGF水平均低于V1组及V3组,而血清CGRP水平均高于V1组及V3组,差异有统计学意义(P<0.05),V3组血清sICAM-1、VEGF水平均低于V1组,而血清ET-1、CGRP水平均高于V1组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

组别例数时间ET-1(pg/mL)sICAM-1(ng/mL)VEGF(ng/mL)CGRP(pg/mL)V1组30D064.76±7.24214.36±16.46330.24±92.2663.27±8.74D1109.57±8.46248.73±18.27925.32±103.0139.86±7.48D3108.66±8.35247.45±18.341 632.25±118.7648.36±9.05V2组30D065.58±7.76215.14±16.52335.21±98.3464.58±8.36D192.26±8.39∗△220.87±17.58∗△534.83±78.32∗△56.49±9.15∗△D390.68±8.27∗△219.64±17.69∗△892.41±98.35∗△59.76±7.83∗△V3组30D064.93±7.43214.56±16.38350.52±97.1262.94±8.27D1118.95±8.56∗236.67±17.26∗738.34±87.23∗48.65±9.06∗D3122.68±8.24∗235.14±17.38∗1 132.56±89.73∗50.23±8.62∗

注:*与V1组比较P<0.05;△与V3组比较P<0.05

2.3 大脑动脉血流速度的比较 D0:3组大脑前、中、后动脉平均血流速度比较差异无统计学意义(P>0.05)。D1:3组大脑前、中、后动脉平均血流速度比较,V2组血流速度均低于V1组和V3组,与V1组和V3组比较差异有统计学意义(P<0.05);V3组血流速度低于V1组,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。D3:3组大脑前动脉血流速度比较,V2组血流速度均低于V1组和V3组,V3组血流速度低于V1组,其中V2组与V1组比较差异有统计学意义(P<0.05),而V3组与V1组和V2组比较差异无统计学意义(P>0.05);3组大脑中、后动脉血流速度比较,V1、V3、V2三组血流速度逐渐降低,V2组与V1组和V3组比较差异有统计学意义(P<0.05);V1组和V3组比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

组别例数时间大脑前动脉大脑中动脉大脑后动脉V1组30D0112.35±7.14110.23±8.3576.78±5.32D1108.48±8.05107.45±7.9472.21±5.34D3101.47±8.24104.82±6.3670.38±6.76V2组30D0112.48±7.46111.73±7.8275.69±5.28D1102.38±8.14∗△101.34±7.92∗△66.73±4.76∗△D394.47±8.23∗96.78±6.57∗△62.34±4.75∗△V3组30D0113.16±8.02112.34±6.8377.36±5.92D1107.35±8.27106.38±6.8971.43±5.36D398.58±8.18102.67±7.3268.64±6.32

注:*与V1组比较P<0.05;△与V3组比较P<0.05

2.4 疗效及不良反应的比较 V2组脑脊液澄清时间短于V1组,差异有统计学意义(P<0.05),与V3组比较,差异无统计学意义(P>0.05);V1、V2、V3三组拔管时间逐渐缩短,差异有统计学意义(P<0.05);V2组脑血管痉挛发生率为13.3%,与V1组和V3组比较,差异无统计学意义(P>0.05);V2组30例患者中,无颅内感染、二次出血、低颅压综合征、脑积水等不良反应发生,V1组30例患者中,有2例发生颅内感染,分别出现在治疗后3 d和5 d,表现为低热,行脑脊液检测证实颅内感染,V3组30例患者中,有6例出现低颅压综合征,复查CT有2例出现二次出血,2例出现脑积水,见表5。

表5 3组疗效及不良反应的比较 例(%)

注:*与V1组比较P<0.05;△与V3组比较P<0.05

3 讨论

SAH指各种原因使脑部血管破裂,血液流入蛛网膜下腔的统称,占脑血管意外中的6%~8%,常继发于颅内动脉瘤破裂[1]。由于SAH疾病的高发病率,因此越来越多的学者专注其治疗方式,使得目前治疗方式多样化,尤其是介入手术治疗动脉瘤,防止再出血效果更为明显。但对于SAH本身造成的脑组织及全身各器官损伤是影响预后的主要因素[11-12]。目前损伤机制并不明确,但相关研究指出可能与颅内压升高、炎症免疫反应,以及颅内血管痉挛等有关[13]。减少血性脑脊液对颅脑的刺激,能明显减轻患者颅内高压症状。而腰大池置管持续引流相比于传统腰穿具有更多的优势,可避免多次穿刺、创伤小,效果明显,可明显降低脑水肿、再出血、血管痉挛等并发症[14-15]。也有多数研究显示,腰大池持续引流明显优于脑室外引流[16]。但对于腰大池引流的速度是否影响具体的治疗效果尚不清楚,有研究认为,引流过慢不仅达不到治疗效果,而且可能增加感染的机会,而引流过快可以增加不良反应的发生,包括脑血管痉挛、再出血等[8-9]。因此对于腰大池引流速度的研究至关重要。

由于炎症反应贯穿于SAH损伤机制全过程,因此本研究通过腰大池引流速度的不同观察SAH患者炎性因子的改变,从而了解其疗效及并发症。较多研究已经显示,IL-8、TNF-α、CRP及MCP-1与炎症有关[17-18]。本研究中可以看出腰大池引流速度在10 mL/h患者中血清IL-8、TNF-α、CRP及MCP-1水平最低,与先前研究[19]相一致,并且在脑脊液研究中也得出了相似的结论,说明引流速度控制在10 mL/h可明显减轻炎症反应。炎症因子可引起血管内皮损伤,而血管内皮细胞功能受到损伤将严重影响大脑血流供应,从而影响大脑功能[20]。ET-1、sICAM-1、VEGF及CGRP是反映血管内皮功能的指标[21]。国外研究显示,腰大池引流可将45%的脑血管痉挛发生率降低到17%[22],而本研究中显示引流速度在10 mL/h患者中血清ET-1、sICAM-1、VEGF水平最低,而CGRP水平最高,说明对血管内皮功能损伤最小。血管收缩影响血流速度,从本研究中可以看出以10 mL/h的速度引流脑脊液时,患者大脑前、中、后动脉的血流速度最慢,从而可以改善脑组织血液循环,提高大脑供血供氧。而以5 mL/h的速度引流时,脑脊液澄清及拔管时间明显延长,存在颅内感染2例,明显增加了感染的风险(6.7%)。以15 mL/h的速度引流时,明显增加了低颅压综合征(6.7%)、二次出血(20.0%)、脑积水(6.7%)等并发症。而当以10 mL/h的速度引流脑脊液时,可有效缩短置管时间,降低各种并发症的发生。

综上所述,腰大池脑脊液持续引流是目前治疗SAH简单有效的方法,引流速度控制在10 mL/h能减轻炎症反应及血管内皮损伤,并可减慢大脑动脉血流速度,提高治疗效果,减少住院时间、避免并发症。