自求恩与他的三任翻译

2020-02-28梅兴无

梅兴无

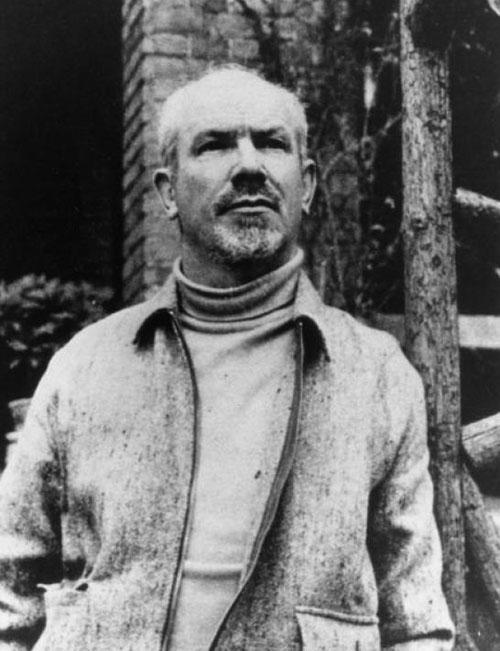

毛泽东《纪念白求恩》一文,使伟大的国际共产主义战士白求恩在中国家喻户晓。1939年11月11日,白求恩在生命的最后时刻,留给晋察冀军区司令员聂荣臻一份遗嘱,其中写道:“一箱子食品送给董同志,算作我对他和他的夫人、孩子们的新年礼物。文学的书籍也给他。”“打字机和绷带给郎同志。”“手表和蚊帐给潘同志。”“董同志”叫董越千,“郎同志”叫郎林,“潘同志”叫潘凡。这三人先后给白求恩做过翻译,他们也亲眼见证了白求恩的高尚精神和動人事迹。

董越千:白求恩夸他是“另一个自己”

1938年6月,白求恩来到晋察冀后,军区司令员聂荣臻聘请他担任军区卫生顾问,并为他精心挑选了一套服务班子。当时英语人才匮乏,聂荣臻点将毕业于北京大学英语系的阜平县县长董越千任白求恩的翻译。董越千知识渊博、英语流利,上任之初就陪同白求恩一周检查伤员521名,一个月实施手术147例。白求恩对董越千的翻译非常满意,夸赞他是“另一个自己”。

白求恩在参加晋察冀军区卫生工作会议时,聂荣臻征求他的意见,能否在晋察冀边区建立一个医务系统。董越千还没把话译完,白求恩就应承下来。在白求恩的倡导下,开展“五星期运动”,将军区后方医院改造成为“模范医院”,即著名的白求恩国际和平医院的前身。

9月15日,模范医院举行开业典礼,聂荣臻带领抗敌剧社前来祝贺。董越千同台为白求恩翻译了热情洋溢的致辞:“我们要学习用技术去治疗我们受伤的同志,他们为我们打仗,我们也必须替他们打仗。我们要打的敌人是死亡、疾病和残废。我们用医术战胜死亡,夺取生命,让伤病员重返前线。我们的目标只有一个,打日本、救中国。”在场包括聂荣臻在内的所有人都深受感动。在庆典晚会上,抗敌剧社还为大家演出了精彩的歌舞和话剧。尔后,白求恩以模范医院为平台,边教学边示范,为晋察冀培养了一批有经验的医务人员。

前线的战士们每分钟都在流血,许多重伤员几经周折转移到医院,往往因为延误最佳治疗时机而失去生命。对此,白求恩提出,组织医疗队到前线去,进行战地抢救。战地医疗队人手有限,白求恩要求董越千不但要当翻译,还要当手术助手。在白求恩的指导下,董越千竟成了不错的“麻醉师”。

1938年10月下旬,在雁北地区协助晋察冀军区作战的一二O师三五九旅旅长王震请求派医疗队支援。聂荣臻即请白求恩牵头,组成西征医疗队驰援。11月6日,董越千陪同白求恩带西征医疗队奔赴广灵、灵丘前线。医疗队抵达灵丘下关后,先到河浙村、曲回寺三五九旅两个医疗所为200名伤员进行了检查治疗。

这时,白求恩突然接到王震的口信,说在邵家庄伏击战中,一枪击中日军少将常冈宽治的营教员彭清云右臂伤势突然恶化,生命垂危,请他前去医治。11月16日凌晨,白求恩与董越千等人冒着漫天大雪赶到三五九旅医疗所。在给彭清云检查后,白求恩皱起了眉头:“为挽救他的生命,只能截肢。”手术中,彭清云需要马上输血。白求恩让抽他的血,董越干说:“您年纪大了,抽我的吧!”白求恩决绝地说:“来不及验血了。我是0型血,万能输血者,动手吧!”白求恩的鲜血一滴滴地流进了彭清云的血管里,挽救了他的生命。11月19日,白求恩又成功地为在明铺伏击战中右臂负伤的七一七团参谋长左齐做了右肩关节离断手术。1955年,彭清云、左齐均被授予少将军衔,是解放军著名的独臂将军。

鉴于左齐是扎止血带时间过久、搬运时间过长而造成截肢的,白求恩向王震建议要在前线建立“移动手术队”,王震同意他到前线工作,并与他谈了医务人员培训问题。

11月26日,白求恩一行赴杨家庄军区后方医院,检查伤员60人,做手术40例。11月28日夜,白求恩刚睡下不久,就听到董越千叫他。董越千为他翻译王震的急电,请他带“移动手术队”务必于29日赶到前线。白求恩高兴地说:“妙极了,可以上前线了!”他和董越千等人连夜出发,冒着零下20多摄氏度的严寒,翻过5座大山赶到三五九旅旅部。29日,王震指挥七一七团、七一八团、七一九团分别在广灵北部陶山、直峪、南村三地伏击日军。出于对白求恩安全的考虑,王震决定把手术队放在离前线20公里的隐蔽处。白求恩说,转运伤员走完20公里路至少需要5个小时,伤员有多少血可流?他立即拉着董越千去找王震,坚决要到最前沿阵地,理由是离战场越近就越有利于抢救战士的生命。王震被他的“执拗”所感动,同意把手术队放在离前线不远的黑寺村一座破庙里。

战斗打响了。天空传来轰鸣声,4架日机轮番投弹,爆炸掀起的气浪,把手术台的帐顶震得哗哗乱动。董越千劝白求恩先去隐蔽一下,但他头也不抬地说:“前线的战士难道会因为空袭而停止作战?我们的战斗岗位是手术台,离开手术台就是离开阵地,要坚守阵地!”

伤员逐渐增多。敌机轰炸更加疯狂,一枚炸弹在40多米远的地方爆炸,震塌了小庙的墙。大家更加担心白求恩的安全,他依然埋头手术,说:“同法西斯作战本来就不安全。只有消灭法西斯,才有最可靠的安全。”下午6时,王震带着香烟、罐头等战利品赶到黑寺,对白求恩说:“战斗基本结束,正在打扫战场,你们要尽快转移。”白求恩说:“还有20多个伤员的手术没有做哩,做完再走。”

白求恩带着医疗队两天两夜没有合眼,先后给72名伤员做了手术。在72例手术者中,有52名没有发生化脓性感染,控制感染率为72%,10%的伤员伤口只有轻度炎症,82%的伤员情况良好。白求恩认为这次战地抢救之所以效果好,主要是伤员在负伤12小时之内进行了手术,他十分兴奋地对董越千说:“这次治疗创造了世界新纪录,比在西班牙战场上的疗效高多了。时间就是战士的生命啊!”

白求恩通过电报征得聂荣臻的同意后,在杨家庄军区后方医院的基础上,成立特种外科医院,主持了实习周活动,对三五九旅和第一、第三军分区的23名团以下卫生机构的卫生人员进行了培训。

1939年1月底,白求恩一行回到平山军区卫生部。白求恩写了一份“西征”工作的详细报告,董越千翻译成中文后,报送给聂荣臻。聂荣臻赞赏有加:“白求恩大夫在前线开展手术,这是我军卫生工作的一个创举。我还是第一次看到一位医生如此详细的报告,连什么武器致的伤都写得清清楚楚,为我们今后作战提供了指挥依据。”

一次,董越千陪同白求恩去唐县牛眼庄检查工作时,听说新西兰传教士霍尔女士开了一家诊所,无私地帮助当地穷人。他把这个消息告诉了白求恩。白求恩很长时间没有见到来自英语国家的人了,就拉着董越千前去拜访。白求恩与霍尔一见如故,用英语相谈甚欢,一旁的董越千只能“失业”。白求恩在得知霍尔持有英国护照,可定期去北平采购药品时,就委托霍尔代为八路军采购紧缺药品。霍尔欣然应允,她按照白求恩开列的购物清单,以安国教会医院名义,30余次为八路军采购了价值1.5万元的药品和医疗器械,成为晋察冀一条重要的紧缺药品采购渠道。

1939年初,八路军一二O师师长贺龙率主力挺进到冀中,巩固、扩大冀中平原抗日根据地,但当地医疗条件比较差。聂荣臻希望白求恩带东征医疗队支援冀中,白求恩说:“我举双手赞成。”2月19日深夜,白求恩率队从定县清风店穿过敌人的封锁线进入冀中,21日到达冀中军区司令部所在地肃宁东湾里村,受到贺龙和吕正操司令员的热烈欢迎。

3月3日,白求恩49岁生日这天,他做了19例手术,直到次日早晨6点才休息。在冀中军区后方医院,医疗队一天内检查了200多名伤员,三天内实施了40多例手术。后转到一二O师卫生部,第一天就做手术60余例。从3月中旬开始,白求恩率医疗队先后参加了4次八路军对日战斗的战场救护。

1939年4月,董越千依依不舍地离开了白求恩,到晋察冀边区政府任秘书,后任晋察冀一专署秘书主任、华北人民政府副秘书长。新中国成立后,历任外交部办公厅主任、国际司司长,驻瑞典大使,外交部部长助理兼办公厅主任。

郎林:白求恩临终前写信给他

1939年4月中旬,冀中军区后方医院供管科的郎林接替董越千,给白求恩当翻译。他到任不久,就随同白求恩带领的医疗队参加了贺龙指挥的齐会战斗的战场救护。手术站设在离战场只有3公里的真武庙,八路军伤员陆续从火线上被抬下来。白求恩连续工作两天两夜,眼里布满血丝。炮弹不停地在附近爆炸,弹片横飞,硝烟滚滚,小庙被烟雾淹没。白求恩镇定地站在手术台旁,敏捷地从伤员的腹腔里取出一块弹片,扔在盘子里。

这时,一二O师卫生部部长曾育生跑来对白求恩说:“贺师长让您和一部分伤员马上离开这里。”听了郎林的翻译,白求恩说:“我同意撤走部分伤员。但我个人要和战士们在一起,不能离开。”曾育生恳切地说:“让您离开,是贺师长的命令。”白求恩说:“谢谢贺将军的好意。可手术台是医生的阵地,战士们没有离开他们的阵地,我怎么能离开自己的阵地呢?”他让郎林按原意给曾育生翻译,自己继续做手术。齐会战斗打了3天3夜,共殲敌500多人。白求恩连续工作69个小时,为115名伤员做了手术。

战斗结束后,白求恩还是不敢休息,唯恐有新的伤员突然而至。他在真武庙的临时手术台上打了个盹儿,就和郎林一道来到村口。碰到一个叫尹闯的青年农民,他媳妇牵着3岁的女儿。白求恩张开双臂要抱那个小女孩,尹闯夫妇看到黄发碧眼、人高马大的洋人,一下子愣住了。郎林赶紧解释,白求恩看见小女孩的豁嘴,想给她做整形手术。手术很顺利,几天后就拆线了。尹闯夫妇给白求恩送去一篮红枣和柿子。白求恩吃一粒红枣,把篮子还给尹闯说:“老乡,我是八路军的医生,不收礼物。给孩子治病是应该的,要谢就谢八路军吧!”这话启发了尹闯,他想出了一个感谢白求恩的好办法:参加八路军,跟着贺龙的部队上前线。当郎林把这事告诉白求恩后,他高兴得合不拢嘴。

在交往中,白求恩常常与郎林谈心,说你跟董同志不一样,董做县长,你得学医术。可郎林的愿望是上抗大,从没想过做卫生工作,就推托说年龄大了(时近30岁),半路出家,怕学不会。白求恩没有理解他的心思,反而鼓励他:“年龄大一点没关系,只要肯努力,学习一些医学基本知识是没有问题的。学成后即使不做医生,也可以做医务行政工作。”在白求恩的耐心帮助下,郎林在不长的时间里,就学会了外科消毒、递手术器械、麻醉、小脓肿切开、缝线打结等医术。白求恩做手术时,郎林不单翻译,也可以动手了。

由于常年操劳,白求恩显得有些苍老,驻地老乡称呼他“老人家”。白求恩问郎林这是什么意思,郎林说:“这是对老年人的称呼。”“老年人?”白求恩哈哈大笑:“我才49岁呢!”郎林点头称是:“您不老,您的劲头比小伙子还要足呢!”第二天一大早,白求恩来敲郎林屋子的窗户,郎林问:“谁呀?”白求恩爽朗地笑道:“我,晋察冀的‘老人家。可我不老!起来吧,孩子,我们可要投入工作了。”

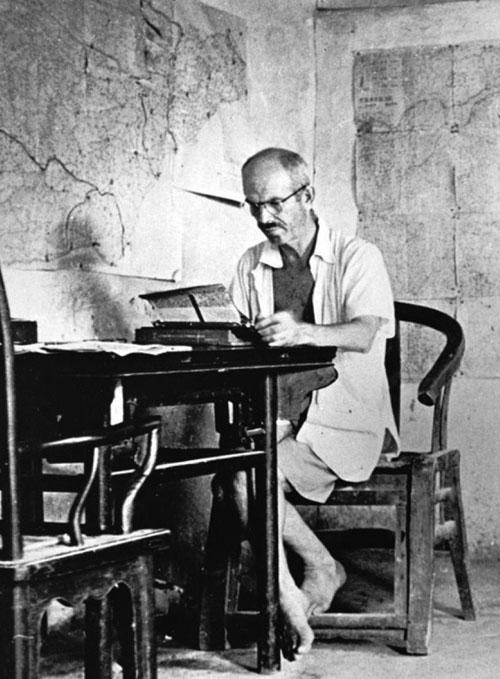

1939年6月底,郎林随白求恩从冀中回到冀西的晋察冀军区。7月1日,白求恩写信给美国援华委员会,说他在工作中遇到最大的障碍就是没有训练有素的医生,他决心“把教育本地区的医生和护士作为外国医疗队的首要任务”。白求恩带着郎林去见聂荣臻,恳切地说:“一个外国医疗队对你们的帮助,主要是培养人才,即使他们走了,仍然留下永远不走的医疗队。”根据他的建议,晋察冀军区决定开办一所卫生学校,认为这不仅是战争的需要,也是将来建设新中国的需要。郎林陪同白求恩以军区卫生顾问的名义,检查卫校的筹建工作,同教师们讨论教学方法、教学分科和教材编写等问题。

9月18日,白求恩参加了晋察冀卫生学校开学典礼,并将他从加拿大带来的显微镜、小型×光机和一些内外科书籍捐赠给了学校。他估算了办学的经费,感到单靠军区自力更生难以解决。白求恩与郎林谈了他的想法;他必须回美国、加拿大一趟,募集经费、药品、器材和书籍。在回国之前要做好两件事:一是编写一本边区医务人员迫切需要的书:二是组织一个巡视团把全区卫生单位检查一遍。他反复说,做好这两件事,才能放心地回国。他的这个想法得到了聂荣臻的支持。

为了满足郎林的心愿,白求恩决定回国的时候,先把郎林带到延安,介绍他进抗大学习。等他从加拿大返回,到抗大找郎林,再一同工作。郎林陪同白求恩带领的医疗巡视团到各军分区检查,白求恩遇到什么问题就讲什么问题,对将来可能发生的问题和解决的办法提出了相应的建议。

10月20日,是白求恩原定回国的日期。但在这期间,日军集中2.7万兵力,对冀西发动疯狂的“冬季大扫荡”。白求恩当机立断,推迟回国日期,带医疗队赶赴摩天岭前线,参加反“扫荡”战斗。在通过曲阳党城敌人封锁线时,郎林左小腿被马踢成开放性骨折,白求恩亲自给他做了手术。几天后,他不得不离开白求恩返回花盆医院养伤。郎林后来悲痛地写道:“谁知道十天以后,白求恩却以身殉职,永远离开了我们,我们这次分手,竟成永诀。”

躺在花盆医院的郎林,在闻知白求恩噩耗的同时,也收到了白求恩临终前写给他的一封信。他含着热泪读完了信,信中白求恩请郎林转告军区卫生部部长叶青山,让林金亮大夫率领一个手术队,即刻北上做初步疗伤的工作,就连去几个人,带什么器材都交代得清清楚楚,同时表达了他重上战场的迫切心情:“假如我还有一点支持的力量,我一定回到前方去,可是我已经站不起来了。”“我的身体整天发冷发热到不能支持的程度(热度高至39.6度左右)。因此我只好通知他们如有腹部伤、股骨骨折或头部负伤的伤员送来,马上要通知我,就是熟睡也要叫起来。”

郎林伤愈后,决定放弃原先进抗大学习的想法,继承白求恩未竟的事业,当一名卫生战士。他找到叶青山,正式提出了到白求恩卫生学校学习的请求,叶青山高兴地同意了。郎林是班上年龄最大的学员,他没有辜负白求恩的期望,刻苦学习医疗卫生知识,付出了比年轻同志多几倍的时间和精力。

毕业后,郎林任晋察冀军区和平医院医生、军区卫生部科员:解放战争时期任热河军区热西军分区卫生处医务主任,华北军区步兵学校卫生处长:新中国成立后,任高级公安学校門诊部主任,内卫四师后勤部副部长,黑龙江省公安总队后勤部副部长,浙江省军区后勤部副部长。

潘凡:陪伴白求恩的最后时光

郎林回花盆医院养伤后,潘凡给白求恩当临时翻译,虽然只有短短的十来天时间,但他陪伴了白求恩生命的最后时光。

八路军反“扫荡”战斗打得十分激烈,伤员在不断增加。白求恩带领的医疗队手术站就设在离前线仅3.5公里的孙家庄。然而,战场形势瞬息万变,日军突然向孙家庄逼近,指挥部命令医疗队迅速转移。

这时最后一名伤员已抬上了手术台,他竟然是半年前参军的尹闯。尹闯叫了一声“白大夫”,可白求恩没有认出他来,全神贯注地开始手术。外面响起一阵急骤的枪声,哨兵报告敌人来了,必须马上转移。潘凡劝白求恩赶快撤离。白求恩没吱声、没抬头,继续手术。尹闯抬起头说:“白大夫,你撤吧,别管我。”白求恩摁住他说:“孩子,如果手术停下来,你这条腿就要残废。”在紧张的手术中,白求恩的左手中指不幸被碎骨刺破,他没在意,坚持给尹闯做完了手术,才同伤员们一起转移。

撤离到安全地带后,尹闯含着泪说:“白大夫,你可是救了我们一家人啊!”继而提及半年前为他女儿治疗豁嘴之事,白求恩这才想起他来。尹闯腿伤痊愈之后,重返抗日战场,后又参加了解放战争。全国解放以后,解甲归田,他带领媳妇、女儿,在河间屯庄真武庙前,跪了整整一天。后来又按自己的印象,塑了一个白求恩塑像,修了一间小屋,常年守护在那里。

白求恩给尹闯做手术时刺伤的手指,受到了致命感染。11月初,黄土岭战斗打响后,白求恩又带伤参加战地救护,忙了一天后,他感觉四肢无力,体温高达39.6度。在病痛的折磨下,他终于支持不住了。医疗队的同志想尽一切办法进行抢救,但白求恩的病情仍在继续恶化。

白求恩病危的消息,牵动着晋察冀军民的心。聂荣臻派林金亮医生火速赶往抢救:战士们从前线送来刚刚缴获的急需药品:黄石口的老乡们赶来要求献血……各种各样的办法都用上了,仍难以阻止白求恩病情的恶化。到11月10日,白求恩已处于半昏迷状态。11日早晨,白求恩精神突然好一些,大家十分高兴,以为病情有好转。白求恩说他要写信。平时白求恩写东西都是用打字机,但此时他的手抖得已经按不准键了,只能用手写。潘凡把削好的铅笔和从本子上撕下来的几张纸放在炕上的小桌上。白求恩侧着身子开始给郎林写信。他不让大家守在他身边,大家只好在院子里候着随时听他的召唤。他写写停停写了两三个钟头,写完了给郎林的信,又说要给聂司令员写信。此时,他的身体已经虚弱到了极点,断断续续又写了三四个钟头。林金亮泪雨滂沱,恳求白求恩回花盆后方医院治疗,白求恩无力地摇摇头说:“不必了,我患的是脓毒败血症,能够用到的办法都用过了。”他吃力地歪歪扭扭地写完给聂荣臻的最后几行字:

在这里,我还有很多话要对同志们说,可我不能再写下去了。

让我把千百倍的谢忱送给你和千百万亲爱的同志们。

诺尔曼·白求恩

1939年11月11日下午4时20分

1939年11月12日凌晨5时20分,白求恩的心脏停止了跳动。在场的人一齐痛哭起来。林金亮让潘凡翻译白求恩的遗嘱,立即报送军区司令部,清理白求恩的文件、书籍,送军区政治部。

潘凡写了一篇《深刻印象中的最后七天》,记录了白求恩生命的最后7天,发表在1940年2月出刊的《抗敌三日刊》上:

五日

这里只落下我们两个。

他认真地读着面前的书。

我看那只染毒的指头,比平时要大两倍,深深地吸了一口气。

“不要担心,”他安慰我,“只留下两个指头,我还照样可以工作。”

晚上他用一盆(高)浓度的食盐水浸泡那只肿胀的手,没有开刀。

六日

早晨天气很冷。

他早已起来了,穿着一件很单薄的睡衣,窗子大敞着,炕边烧着火炉,他自己给自己开刀,没有使用麻醉。

白天他没有出房子,读一部红面小说《A MAN'S STAKE》(一个人的遭遇),看护员来探望几次,都笑着回去了。

晚饭后举行一个欢送会,他自愿来参加,在会上他发表了慷慨激昂的演说,用诚恳热情的话来勉励大家;看完了两个话剧。

七日(阴雨)

他临时改变了,一定要到前线去,我再三劝解都没有效果。他听着天空传来的炮声、枪声、嗡嗡的飞机声。

下午两点钟,天没有晴,雨仍然下着,我们医疗队和医院的主人告别。山路非常泥泞,没有骑牲口。

天黑了,我们辨别炮声的方向,爬过一座崇峻的山头,夜宿太平地,晚饭他吃得很少。

八日

道路太难走了。赶了七十里。翻过了大岭,他十分疲倦,几乎从马上坠下来。

伤员一个一个抬下来,前方没有阵地救护队,他看见真难过,急得几乎哭出来。但是他自己是一个病人了,高烧达39.6度,到王家台(某团卫生队)他躺下了。

这里距火线还有十来里,电话打不通,他告诉通讯员通知各战斗单位,把伤员一齐转送这边来。

下午,房子里很冷,我叫小鬼(何自新)生火,他躺在床上寫日记,一整天没有起炕也没有饮食,那条染毒的胳膊又起了一个绿色脓疱,他的病加重了。

但是他命令医生,遇有头部或腹部受伤的必须抬给他看,就是他睡着了也要叫醒他。

夜晚,整整两个钟头,他跟我谈了一些卫生工作的问题,为着工作中的缺点,他对于不负责任的人加以严厉的批评。

十一点入睡。

九日

上午的精神忽然很好,愉快(准备到前线去)。下午我从前线回来,他的头又剧烈地痛起来,高烧至40度。内服发汗药,剧冷,颤抖,呕吐、

十日(极寒)

晨四点钟,敌人从五里外袭来。战斗兵团的首长赶来慰问他,劝他到后方治疗休养。他躺在担架上,没有言语,担架在医疗队中间移动。机关枪打得很紧,敌人又开始轰炸,途中他几次呕吐。

赶至黄石口,是下午三点,他死也不肯走,只得宿营。房子里生起了煤火,他仍然很冷,颤抖着,牙齿得得地响个不停。

夜深了,他一度晕厥过去,身体已到了最坏的程度。

十一日

这是我和他见面的最后一天了。这个跳动着奔波勤劳着的异国老人,我们加拿大的忠勇的伟大革命友人,从这天起,就结束了他未竟的事业。两个医生来看他,但是失去了挽救的时机。

早晨他写信给司令员和郎翻译官,告诉他最近生活工作的情形,他建议赶快组织手术队到前方来做战地救护。

下午四点二十分,这个沉痛的时刻他开始很安详地写下了他最后的语言。他把千百倍的谢忱与感激送给司令员和我们所有的同志。

八点钟(晚),他解下手上的夜明表,这是留给我的最后礼物。他用无限欣慰的感情笑着说:“努力吧!向着伟大的路,开辟前面的事业!”

我沉闷得几乎停止了呼吸。满腹的话要向他吐出,但始终都给一种无名的异感所压制了,似乎我不该再发出一点声音。平时对他的那颗活泼的心仿佛飞跑了,而同时却又如千百个爆炸的心,在我胸中滚沸着。烛光暗淡地摇动着映上墙壁,我和他说出了最后一次的晚安……

第二天一早,那个光明的早晨,我们的白大夫,一个严肃热情的异国朋友,便躺在安详的黎明中,用热爱的近乎凝固的眼睛和我们永别!