清代地方财政与水域救生事业的转型

——以岳州救生局为例

2020-02-28王毓伟胡忆红

王毓伟 胡忆红

(湖南科技大学 湖南 湘潭 411201)

清代为维护水域安全,全国各地陆续配备救生船支救援水难事故中的遇难者,并设置慈善组织管理救生船支。蓝勇、杨国安、杨斌等学者对清代水域救生已有较多研究成果①,但他们的关注点多在于水域救济事业沿革发展的脉络,而对于晚清时期地方财政与水域救济事业两者的关系以及由此而出现的水域救济事业的转型缺乏具体的分析。本文拟以岳州救生局这一具有代表性的“水域救济”组织为例,探讨在晚清地方财政空前吃紧之时,传统的救生会堂如何向近代局所转变,近代局所又是如何运营、管理的。

一、从救生船到救生局:地方财政与洞庭湖水域救济事业的演变

洞庭湖水面辽阔,是长江中游的一个重要调蓄湖泊。由于湖区各段地形不一以及围湖造田等不合理的开发举措,时常出现洪水泛滥的现象,“无风三尺浪,有风浪三丈”形象地反映了洞庭湖的凶险。“舟楫往来如织,风涛危险,每多倾覆之虞。”[1](P1)渡过洞庭湖对过往生民而言实属凶险。明清时期,随着商品经济的发展和人口区域流动的加速,水运以其便利性成为最常见的转运方式,洞庭湖是商贸交通要道,渡湖的安全问题在此时被进一步放大。清朝中央和地方都极为关注湖区的安全问题,但因朝廷财政状况的变化,不同时期采用不同的方式去应对此难题。

顺治初年,全国各地的水域救济事业逐渐发展起来,如桐城县、高邮州等,但这些地方的水域救济组织大多是地方民间自发行为,规模较小,成效有限。清廷既忙于军事,又受制于财政压力,对水域救生心有余而钱不足,只得放任。“顺治初年,除明季三饷外,两浙、八闽、楚、蜀、两粤,犹须征伐。用兵之银,岁千三百万,加以官俸二百余万,而岁入赋额千四百八十五万,是出浮于入八十七万五千有奇。”[2](P233)

康熙以后,国家重心从军事转移到经济上,与民休息,财政好转,朝廷关注民生,水上救生事业得到重视。据日本学者森田明的考证,康熙十五年(1676)湖北省宜昌府和康熙二十二年(1683)江西省南昌府设立的救生船是设置救生船的比较早的事例。[3](P140)另据民国《续丹徒县志》卷14附义举记载:“康熙四十一年,蒋豫与同志十八人创办,……除各船捞获犒赏外,被溺之人无家可归者,会中留养,亦可量程给资俾归乡里。”这些事例说明康熙朝时长江流域的水域救生事业已经在多地展开。但同处长江流域且位置重要的洞庭湖水域,由于湖面辽阔,救生事业耗资巨大,朝廷财力一时难以支持。就算洞庭湖的风浪危险已经影响清代最重要的事件——科举,“因中隔洞庭……以致(湖南)士多畏惧,裹足不前,其能至武昌而入场(乡试考场)者十无二三。”[4](P28)洞庭湖救生事业依旧未能开展。

雍正时,朝廷库存银两丰厚,洞庭湖区水域救生事宜开始得到中央财政支持。有感于渡湖的危险已经波及科举,雍正帝继位之初,便诏令两湖南北分闱以解决洞庭湖对国家取士的影响。虽然湖南乡试的问题被解决了,但洞庭湖处于南北商路的关键位置,北方商人南下入粤再放洋四海,多须经过洞庭湖,过往商民的安全还是未得到保障。为救护生民和保证商贸正常发展,清朝决心采取有效措施解除洞庭湖的危机,此时,朝廷已有财力解决此难题。雍正帝以摊丁入亩、耗羡归公等方式不断完善财政制度,并力崇节俭,清朝国库非常充盈。“雍正间积至六千余万”[5](P233),虽对西北用兵耗资颇多,但仍留有三千余万库银。于是,雍正九年,诏旨将营田水利衙门中所存公银二十万两解送湖广地区,用以建造石台应对洞庭湖风浪,“遴选贤能之员,相度估计,悉心经理,建筑石台,以为舟船避风停泊之所,务期修造坚固,以垂永久,毋得草率塞责。”[6](P21)从雍正帝拨放巨款的行为看来,洞庭湖的救生事业已得到经费保障。但石台工程并不能救助落水者,而且每年维护、管理等又耗资巨大,故行之数年后,便不再发挥作用。

乾隆时,改变救生方式,设置救生船只拯溺。受困于清代科技水平,从根本上改造洞庭湖、改变水道来规避风浪不现实。随着康雍乾时期的社会发展和财富积累,内河流域均兴办救生船只以拯救落水民众,洞庭湖区借鉴其他地方救生经验也将精力转移到救生船只上。乾隆二年“制军高公奏于沿湖设船十六只,史公又奏于舵桿洲(石台)添船十二只,实为救生船之始。”[7]因船只维修、船工人员的薪金、救生的开支等都需要经费,故乾隆四年谕令“应设救生船只者,酌动存公银两,估计修造。每年给与水手工食若干,并交地方官载入交盘册内,永远遵行,毋许始勤终怠。”[8]乾隆的这一诏纸,确保了救生经费的稳定来源。同时,作为权宜之计的“石台”随着时间的推移,地基出现塌陷,无法继续发挥其作用。乾隆九年,“中丞蒋公(蒋溥)奏明,停办石台工程,而专办救生船只。”[7]洞庭湖的水域救济事业在中央财政的支持下逐渐有了雏形,官办的救生船只在湖区救济事业中发挥一定作用。

嘉庆道光时期,中央财政日乏,遂将水上事业交付地方。乾隆末年,国家危机出现,白莲教起义造成财政空虚,中央已无力承担洞庭湖事业,于是将此权责下移交于地方官府。然而,地方官府受制于清朝财政制度,无力办理。清代财政原则是“事事资乎财,财顾可弗务乎哉……量人为出则用之舒矣。”[9](P359-360)故而,清前中期实行“悉数解司”的财政政策,将州县钱粮全部解送到布政使,谕令“各省库贮每年于春秋将实在库存银造拨册保部,核明除存留支用及协饷外,余皆候部拨用。”[10]并且实行严密的凑销制度,各省布政使须于当年春秋两季预先造册报备全省收入及所需支出的款目,由户部酌情下拨经费,年末布政使还须造册报明当年实际支出数额,交地方督抚核实、户部核销。清朝以“悉数解司”和“凑销”的方式高度集财权于中央,使得中央有钱、地方无钱的现象十分明显。何况“湖南居楚南隅,摩山带水,其民饮稻羹鱼自治,无秦晋商贾巨万之家,赋税俭薄,才敌江浙一大郡。”[11](P21)故至道光朝时,洞庭湖官办救生事业陷入凋敝状态,“洞庭湖经常翻船沉舟,漂溺人民财物,官府熟视无睹。”[12](P437)这时,洞庭湖水域救济事业,要么简单化或者直接取消,要么就必须引进民间力量参与。而巴陵士绅何锦云、吴敏树、吴士迈等皆有心拯溺,他们在巴陵创办鹿角敦善堂进行水域救生,而这一举措蕴含了新的发展契机。

咸丰朝时遍及全国的农民起义给清朝以沉重打击,尤以太平天国起义为主,清军多次与太平军水师在洞庭湖激战。受困于兵燹,洞庭湖水域的官办救生事业停止,“迨至连番弄兵之后,官发公款既以库绌,而停领莫支,绅集捐资,亦因贼氛扰而遗亡殆尽。”[1](P1)敦善堂也“经咸丰初粤寇之扰,亦毁坏其大半。”[13](P343)但“洞庭之险,闻于天下”[7],重办洞庭湖救生组织成为滨湖各地乃至整个湖南省的大事。岳州“凭东陵而跨天岳,带长江而幕洞庭”[14](P45)是湘北战略要地,洞庭湖的救生活动也多在岳州府辖区内进行。救生船设置之始虽归省管理,但经办事务多由岳州通判负责。咸丰之后,岳州府尽力筹划,以求规复洞庭湖救生机构。

同治朝后,洞庭湖水域救生事业走向新生,由传统的会堂组织向近代的公局体制转型。道咸时期,国家权力下移,地方逐渐掌握财政权力,各类因事而设的“局所”应运而生。“咸丰年间各省未经收复,地方不能不设局办事,且为设局以破衙门官吏窠臼。”[15](P189)在此背景下,一部分湖南开明官僚希望能够创办一个“局所”以规复洞庭湖救生事业,岳州救生局便由此问世。咸丰十一年,丁宝桢任岳州知府时就采取措施以图恢复救生船,“今宫保丁公稚璜守岳州……以复救生船只。”[7]当时太平天国战争仍在继续,朝廷还无暇顾及地方事务。加之,布政使恽世临(后升任湖南巡抚)虽极力支持并劝商捐助,但经费实难筹齐,此议被搁置下来。同治三年时,巴陵知县翟宗发会同岳州知府陶寿玉再次向湖南省请求设立救生局。“同治三年,泾县翟侯来权巴陵,议修复官船,按前政有以此上请,未果行者。乃与郡伯陶公,共申详省府。时中丞恽公,方伯石公,实有前谋,得详议。”[13](P343)清制规定巡抚“掌宣布德意,抚安齐民,修明政刑,兴革利弊,考核群吏,会总督以诏废置。”[16](P3336)布政使也是掌握一省财权之人。主理一省事务的巡抚和主管一省财政的布政使都支持重办救生局,规复之事很快便落到实处。鉴于官府财政实在窘困,布政使石赞清所采取的主要措施便是募集资金,“所有经费应即广为劝募,溥济生民而垂。”[1](P4)在石赞清等的操持下,“除平江县之银四百零四两现在巴陵县接近提取外,所有借支之银与宪台暨本司倡捐之银,暨不敷之数,再由本司秉承宪台商通各司、道、府捐足后,全发岳州领取办理。”[1](P5)募集足够资金后,同治四年岳州救生局正式开办,而且救生局“得妥员会同首士设局而督救之”[1](P5),救生事业下移到地方士绅办理。

纵览清代洞庭湖的水域救济事业,经历了从朝廷拨款到地方筹款的转变。原本统归于省拨放资金、由岳州官府主导的救生事业,转型到吸纳民资、与民共理救生事业。

二、从单一经费到多元资本:岳州救生局的运营

岳州救生局本为官府设立的慈善救生组织,官方色彩较重,但“凡事进行,非财莫举。”纵是官府设置,没有足够资本也无法维持其长久发展。同治朝创办岳州救生局后,官方无大批经费支撑救生局的运营,岳州救生局只得多方筹集经费以发展救生事业。随着晚清以来,欧风东渐,西方社团组织运营方式传入中国,中国的近代局所组织受其影响融资方式发生变化,岳州救生局就是如此。其形成劝捐、发典生息、厘金、罚款、盐票、田租等多元化资本运作模式。

(一)劝捐。岳州救生局创办过程中,捐资是最为重要的财源。“湖南自军兴以来,多慷慨义侠之士,一州一邑,莫不捐醵巨资巨资,创立善举。”[17](P247)光绪《岳州救生局志》中有同治到光绪初年的《银捐》和《钱捐》收入,兹列表如表1。

从表1可以看出,岳州救生局通过劝捐所得经费十分丰厚。但捐资数额有多有少,劝捐实属不确定事项。而且即使劝捐数额巨大,不善加利用,也会导致“坐吃山空”的情况出现,故而筹办岳州救生局的官绅都希望有效地利用这些善资,以保善举长存。

(二)发典生息。得到丰厚的捐资后,除少量被用作局费开支外,岳州救生局采取道光以来,常见的以钱生钱方式,将绝大部分银钱都交发典商生息,而且利息较高。光绪《岳州救生局志》中有《历年奉文交典生息款目》记载同治到光绪元年劝捐和生息所得所得,兹列表2。

从表2可以看出,岳州救生局通过发典生息,所得收入十分可观。但无论岳州救生局的捐资还是典息所得均为数额巨大的资金,官方为保证经费不被乱用,规定息银只能按期依照章程去往省城领取。“但此项银两系由宪发典承领,应请照省城义渡章程颁发印簿二本,一交典商,一存堂内。届期缴息,互相批簿,所收息银,另请颁发印簿二本,交同善堂与岳州救生局互收,以凭见簿领请。批饬该局赴堂领取等,同善堂不能解送,亦不能代垫本息,庶两处公事界限划清,以免轇輵。”[1](P9)此举

虽规避了滥用经费的风险,但也留下一遇紧急事件岳州救生局可能缺乏资金应对的问题。故而,除按章领取的息银和可支用的库存银两外,岳州救生局依旧需要多辟财路。

表1 同治至光绪元年岳州救生局劝捐所得表

表2 同治至光绪元年岳州救生局发典生息表

(三)厘金、罚款、盐票。虽然湖南财政窘困,但岳州救生局属于官方倡办,官方在不触动赋税收入的基础上,以厘金、罚款、督倡盐商票捐等方式,给予救生局经费补贴。咸丰六年,湖南巡抚骆秉章奏办湖南厘金盐茶局,咸同年间,湖南厘金局权力不断扩大,厘金收入对于湖南财政的重要性仅次于赋税。厘金是岳州救生局的款项来源之一,如同治十三年“收岳城上下码头厘捐(每石二文)通年共计九九七钱三百串零零一百九十九文”[8](P4)。后厘金盐茶局又规定以岳州关卡五成罚款拨归岳州救生局,岳州虽是湘北门户,但岳州“地处下游,于湘省全境,仍隔重湖,土货贸迁,无甚关系。”[19](P211)所以厘金和岳卡罚款均不太稳定,如光绪二年时岳州救生局委员李玉森禀称“救生局进项向以岳卡五成罚款为大宗……去年腊月仅发银一千数百文。”[1](P49)除厘金、罚款外,盐商票捐是另外一项官府助力的财源。同治年间,为销淮盐,湖南特办督销局。岳州往来盐商较多,同治十三年湖南藩司又准许“所有现据各商议定每票捐钱八串文,应全数作为岳州救生局经费。”[1](P27)据此,岳州救生局每年能从盐票中收入一千串文左右的经费,但也不够救生局的开支数额。

(四)田租。不容置喙,劝捐、息银、厘金、岳卡罚款和盐票收入等款项就能应对救生局全部支用。但在晚清的时代背景下,官府政策多变,如“七年二月(厘金)总局宪将罚款拨发岳卡修整船费,救生局暂行停发一年。”[1](P12)岳州救生局要维持长久的运作,还必须懂得自我经营以稳固和扩大资本。购置田产后通过租佃获取租谷,便是岳州救生局采取的自筹经费方式。《岳州救生局志》中多有关于购买田产的记载,如“立吐契出卖水田字人……王人交……出卖与岳州救生官局管业(同治四年十二月初八日王湘山代笔立)”[20](P2“1)立吐契出卖水田字人一都八甲邓志安……出卖与岳州救生官局管业(同治四年十二月十二日面请邓辉祖代笔立)”[20](P22-23)等。岳州救生局购置的田产较多,因而放租后所得也颇丰。以同治十三年为例,“新收本年租谷共计九百九十三石八斗一升”[18](P6)。获得租谷后,救生局又将谷物变粜赚钱以补局用。这是岳州救生局所采用的类似西方组织的投资方式,成效明显。

通过上述资本积累方式,岳州救生局已经成为一个可以自身增殖的运营机构,但要看其运作是否成功,还得从其支出上一窥究竟。岳州救生局支出事项繁多,“救生局办理湖面事宜,赏给救生、收瘗、祜浮、插标、引洪、整顿捞检诸物。”[1](P12)这些都需要较多的支出。同时救生局内各办事人员薪水还颇高,以岳州救生总局为例,“总局委员每月薪水支钱五十千文,总局委绅每月薪水支钱二十四千文,经理帐簿司事每月支给薪水钱十千文……厨丁每月每名支发工食钱三千六百文。”[21](P2-3)此外,笔墨纸砚、船只维修、租赁场地放置打捞上岸的货物、普济孤贫等也须一定经费。可以说,岳州救生局支出经费也不在少数,那么岳州救生局收支对比情况如何?以同治十三年为例,该年“新收共计九九七钱七千六百八十八串七百八十五文”[18](P6)“共开除九九七钱六千五百十七串八百三十九文。”[18](P16)同治十三年岳州救生局实际收入一千余串,可以说运营相当成功。

总而言之,岳州救生局运用近代组织的融资模式,将“官资”与“筹资”结合,保证了经费的稳定和持久。多元资本助力,也确保岳州救生局能够更好地运作。

三、从官办到官绅合办:岳州救生局的近代化管理

嘉庆帝曾说,“国家设官分职,务在养民,培植民之生业,使之家给人足,各安其生,不至流而为匪,国本自固矣。”[22](P131)为固国本,清朝中央并非放任地方民生问题于不顾,实际上,清代很多地方机构均由官办,但嘉道以降,中国内忧外患严重,中央已无力顾及地方民生。虽然“自咸丰、同治以来,(清朝)地方多事”[23](P5639),但国家无充足的人力、物力去单独履行社会建设职能,为维稳地方,不得不借助民间力量。“自寇乱以来,地方公事,官不能离绅士而有为。”[24](P935)顺应时代发展趋势,洞庭湖水域救济事业重心也由官到绅。

咸同之后,湖南绅权大兴,财力较为雄厚的士绅加强对地方事务的干预,岳州救生局的兴办发展显示着晚清湖南士绅的力量。赵世瑜曾谈及学者关于士绅在明清时期广设善堂组织的观点,在明清时期社会流动性增强、风俗剧烈变化、社会秩序动荡不安的形势下,士绅往往通过善会、善堂组织的建设,一方面赈济孤贫,力图稳定社会秩序,另一方面宣传道德理想,以行教化之职责。[25](P301)晚清湖南士绅的行为就极其符合这一论断。晚清湘军的崛起使通过军功和捐输取得功名成为乡绅的人数剧增,成为一个影响地方社会的庞大群体[26](P130),甚至有“湖南士绅大于官”的说法。这些内受湖湘文化熏陶,外有功名甚至品衔在身,而且不乏家财的湖湘士绅在巨变时期投入较多精力于各类善举之中。湖南官府无财力经营社会事业,又无力阻止士绅权力的崛起,只得让绅士参与地方事务,晚清洞庭湖的水域救济事业便是官绅妥协的产物。湘阴士绅郭仑焘曾帮忙创办岳州救生局,“岳州救生船局经乱无存,仑焘督厘务岳州,丁宝桢方守岳州,仑焘筹商规复,益扩从前规模,一切章程皆仑焘手定。”[27](P3510)前文提到的鹿角敦善堂由吴、何两大家族创办,并入岳州救生局后,吴、何两姓士绅依旧尽力帮忙局务。“吴绅暠之故父副郎吴士迈所带宗岳军截旷银三千两,左爵督帅发付副郎家者,吴绅自愿捐补入堂”[1](P22)平江士绅、湘军元老李元度也极为关心救生局事宜,“(光绪十年四月)初四日,……又致陈程初一信,以李次青荐其族兄西墀观察元钺承办岳州救生局。”[28](P21)这些地方士绅热心于救生局务,并有实力能够帮办局务,使得岳州救生局在晚清时士绅色彩明显。

岳州救生局为官方倡办,在组织上须受官府监督,但在运作中主要依绅士意旨行事,是官绅合办的慈善组织。“救生局自同治三年经各大宪创建以来”[1](P12),便对管理人选员进行了仔细的考虑。“兹查有试用直隶州吴牧锦章、候补知县荣令铭勋、前河南开封府方守宗钧堪以委办,又内阁中书吴绅老成练达,于局务尤为熟悉,除另行咨请,会同妥办。”[1](P7)救生局将管理之权下移到专门聘请之人手中,官府只是监督局务运作。“然而行之数年,渐以怠忽浸致,有名无实,甚至诸弊丛生。”[7]更有甚者,“查磊石救生局历年经理不善,其局几同虚设。”[1](P27)。本就艰难创办的岳州救生局,断然不能肆意挥霍经费,必须择选可靠之人经营局务,以使善举长久。为此,湖南省严令岳州救生局“慎选绅士,以期得人,兼用委员,以复稽考。”[1](P14)委员是由官府于候补官员中挑选,“总局委员应于丞倅牧令中择,择其明白谨厚者,到局后务须勤谨将事。”[21](P2)如委员李玉森、杨鸿鼎就是候选知县,光绪年间主办岳州救生局事的巴陵人任鹗是候选训导。委绅则是由官方从地方士绅中选择产生,“该管府县察其平日立品端、方办事勤谨者,禀请给谕入局。”[21](P1从岳州救生局任用管理者的角度而言,官与绅角色均重要。

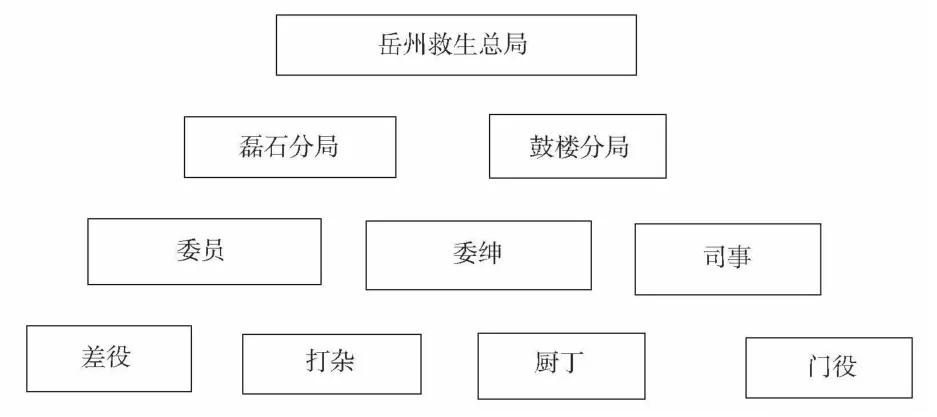

岳州救生局不同于传统的会堂组织,内部组织层级清晰、权责明确。岳州救生局创办后,官府有感于洞庭湖水面辽阔,岳州救生局难以兼管,遂于“同治六年冬添设鼓楼分局,同治八年春添设磊石分局”[29](P571),后又裁撤鼓楼分局,并将磊石分局改为湘阴总局。并且借鉴岳州救生局的模式,省府在常德也设一总局管理西洞庭湖救济事业,岳州救生局与其他各局配合,使得洞庭湖水域救济事业有了可靠的组织保障。除员绅外,各救生局有具体操办诸事务的司事、差役和诸杂工。“局事有繁简,斯用人有多寡。岳州总局议用委员一人、委绅一人、司事三人(经理账目各簿一;管理局中杂务一;巡查局外事宜)、差役二名、打杂一名、厨丁一名、门役一名。鼓楼分局用委员一人、司事一人、打杂一名、门役一名。湘阴、常德两总局各用委员一人、委绅一人、司事两人、差役打杂厨丁门役各一名。”[21](P2)

救生局内权责工明确,“委员专司稽查督率,并钤束舵工水手考核梭巡勤惰,至一切款项银钱出入仍旧责成委绅妥为经理”[21](P1-2)“(委绅)襄办所有局中事宜,须与委员协力商筹,不得稍存意见,尤须不惮勤劳,各司职事”[21](P2);局内办事人员“如若漫无觉察或敢串同营私舞弊,无论员绅均一并随时撤换”[21](P2);水域救生中起重要作用的人员是船工,岳州救生局也对船工职责进行明确规定。“舵公水手须防近地,熟悉湖面情形,邀请保人来局书押,举荐如有过犯,或逃生他处,惟举荐人是问。平时均于船内住居饮食,轮流守埠,毋许刻离,一见风起……该船户迅即驾往湖面梭巡,有闻速往救护设,畏缩不前,或离埠他往致令客船罔救者,查明在于何埠失事,立将该埠船户等分别惩办,该救生船赴救时,只许先行救人,银钱货物丝毫不准捞捡。”[21](P6-7)岳州救生局各办事人各尽其责,使得救生局这一慈善机构能够最大限度地发挥自己力量。

岳州救生局内部管理上奖惩分明,制度化使得水域救生实效显著。经费充裕的岳州救生局以高薪求高效的方式管理洞庭湖水上救生事业,希望解决出工不出力的现象。但岳州救生局创办数年后,依旧流弊滋生,人浮于事。“诸务废弛,救生船支多为往来行人借用,水手只取充数驾驶,不能灵捷,每遇风暴大作,并不梭巡湖面,或有客船遭风尚未覆溺,该船不为救护,到岸辄先上船,强分几成货物,无异乘危攘夺,尤属有害行旅。”[1](P14)有感于善举未得善果,上至湖南藩司下至地方士绅,都有感于要厘定清晰章程。同治十三年,为求救生实效,湖南布政使涂宗瀛亲自为岳州救生局厘定章程。“一切整顿章程,均有本司等逐条厘定,综计总局条规十六条,救生引洪收瘗条规八则,捞捡捞缴水摸条规二十则”[1](P14)章程规定救生局只是一水域救济组织,其他与水域救济事业不相联系的活动,一概不许参与。“地方别项公事,与各衙门词讼,不与本局相涉者无论员绅,概不准干预丝毫,违者各相举发,重处徇隐者倍惩。”[21](P2)在明确救生局职责后,救生局对水域救生、打捞等事务中可能存在的各项事宜做了详细规定。救生局奖惩分明,赏罚措施皆有据可循,如“凡捞捡捞缴水摸货物均应登时送局估价给赏,不得丝毫隐匿。如缴半匿半,或缴多匿少,即追还所匿之货,以三成归局充公,以七成归还原客,罚将报明所缴之应赏钱文概行扣去。若全匿或缴少匿多,除追还货物外,应即枷责示众,如尚未发觉自行送缴者免议。”[21](P13)诸如此类明晰的奖惩条例屡见不鲜。岳州救生局在制度化管理下,救生事业成效显著。以同治十三年为例,“通年总共救活人口三百六十一名”[7],故而,岳州知府张德容曾说“岳州救生局之设,盖莫大善举,所以广皇仁而普利济也。”[7]

晚清时期,绅权上升与官府经费有限两者作用下,岳州救生局以官督绅办的方式管理洞庭湖水域救济事业。官方以监督的“有为”方式为救生局把握发展大势和提供保障,以“无为”让权于士绅的做法使得岳州救生局分工明确、救生成效显著。有为与无为相配合,纵然政权更迭,但岳州救生局一直发展到了新中国成立。

四、余论

以水域救济为切入点,不仅能推知清代慈善救济的发展面貌,亦能一窥清代兴衰之历程。岳州救生局并非个案,有清一代,水域多设有应急、救济的救生机构,岳州救生局的发展史可以说是整个清代水域救济事业发展史的缩影,亦能作为清代慈善史的缩影。从救生事业史的角度出发,又可看到中央和地方围绕财政进行博弈的身影,这种博弈的根源,在于清政权对于自身统治的危机感。清前中期,朝廷将财权高度集中于中央以斩除地方叛乱的根基,这造成地方建设只得在朝廷主导下进行,水域救济等地方事务成效不甚显著。至晚清,清朝主要危机来自洋人入侵,为保政权,清廷放财权于地方。地方权势人物的崛起,更是将地方逐渐打造成“自治性的小王国”。水域救济事业因财源主要来自地方募集,也逐渐变成了地方性公共事务。

注释:

①蓝勇:《清代长江救生红船的公益性与官办体系的衰败》(《学术研究》2013年第2期),文章对清代长江流域官办救生体系的发展进行了探究,并且点明了内河救生事业的公益性原则;杨国安:《救生船局与清代两湖水上救生事业》(《武汉大学学报·人文科学版》2006年第1期),此文对清代两湖地区水上救生事业进行较为全面而系统的考察,并以此为切入点阐析清代地方公益事业中国家权力与民间力量的相互关系;杨斌、邓子纲:《清代洞庭湖水上救助事业与社会成效研究——以岳州救生局为中心》,(《社会保障研究》2015年第4期),该文主要对清代洞庭湖区水上救生事业进行全面而系统的社会史学的考察,文章着眼点在于透视清代地方公益事业的社会成效。