中国幸福指数构建:如何度量幸福?

——以卡尼曼日重现法为例

2020-02-26余淑均

余淑均,刘 恒

(武汉科技大学 恒大管理学院,湖北 武汉430065)

目前关于幸福的研究基本上沿着三条线索展开:幸福是什么,影响幸福的因素有哪些(包括这些因素是如何起作用),幸福如何度量。对经济学家来说,回答第一、二两个问题也许并不困难。但是,要回答第三个问题,却并不容易。越来越多的证据表明,战后许多国家的大幅度经济增长却没有同比例地增加人们的幸福,由此,影响幸福的因素到底有哪些,以及如何才能增进人类的幸福等等,成为幸福经济学研究的中心问题之一。另一方面,从操作层面看,作为主观感受的幸福到底如何度量和加总,以便作为一个政策工具为政府所用?学者们的观点可谓形形色色。诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家丹尼尔·卡尼曼提出了日重现法(DRM),[1](p4)这种方法通过再现一天的活动,真实地记录人们的主观感受程度,[2](p392)由此度量人们的幸福水平,可谓独树一帜。该方法对我国建立国民幸福指数或满意度指数具有重要的启示作用。

一、现有研究的缺陷

按照卡尼曼的看法,现阶段对幸福或快乐的研究,大多立足于影响幸福的因素。比如,许多研究表明,生活满意度与财富、宗教信仰呈弱相关,与教育和气候不相关。年龄与幸福的关系是U型的:随着年龄的增长,生活满意度是下降的,到了40多岁时达到最低点,从45岁到70岁,生活满意度又会随年龄增长而上升;生活满意度也与一些重要事件有关,如失业者的生活满意度是低的,结婚、离婚和失去亲人会影响生活满意度。另一方面,幸福也与一个人的个性有关:个性外向、喜欢交际和乐观的人更幸福,也更健康,他们也能更快地从伤痛中恢复过来,等等。但卡尼曼认为,这种研究会产生两个不解之谜:第一,生活环境(如收入、婚姻状况等)对幸福的影响小得令人吃惊;第二,各个国家之间生活满意程度的差异大得令人吃惊。[3](p114)

关于第一个谜,学者们用适应能力来解释。他们认为,人们对于生活环境的适应能力很强,无论多么恶劣或多么美好的环境,人们经过一段时间以后就会变得适应,由此就不会再有什么特别强烈的感觉。例如,Brickman 等人指出,经过一段时间的适应以后,中了大奖的人并不比一般人感到更为幸福,而高位截肢者也不比一般人感到更为不幸。[4](p918)来自德国的社会经济综列数据表明,结婚产生的快乐和丧偶形成的痛苦一般会在三年内消失。[5](p528)R.A.Easterlin 通过实证研究发现,日本在1958年至1987年之间收入增加了5倍,但国民的平均幸福感并没有增加。[6](p5)卡尼曼认为,人具有适应能力这一发现本身很有力量,但学者们对这种发现的解释就多种多样了,例如,Brickman 和D.T.Campbell 提出了快乐风车假说:人们适应好的或恶劣的环境就像他们适应洗热水澡一样,由新环境而引起的快乐或痛苦,其程度随着时间的流逝而递减,并最终被一种中性的感觉所取代。[7](p393)卡尼曼本人则发现存在相反的欲望风车假说:快乐或痛苦可能会持续存在,不过,对这种快乐或痛苦体验的评价是相对于期望的,而期望实际上也会调整。根据这一假说,全球关于主观幸福感的报告夸大了人们在享乐方面的实际适应能力。卡尼曼认为这个问题只有通过度量体验过程的享乐质量来解决,这种体验与期望是不同的。因此,关注体验就成为卡尼曼日重现法的一个特点。

关于第二个谜:“国别差异很大”,有许多经验证据可以证明。例如,在欧洲举行的景气调查中,有64%的丹麦人认为自己“非常满足”,与此同时,只有16%的法国人认为自己“非常满足”。而在这两个国家的任何一个国家内部,失业人口与就业人口之间在满足感上的差异则比这种国别差异要小得多。在世界63个国家的调查中,总体满足感的国别平均值的标准差是1.12,是这些国家内部个人平均值的标准差的一半。卡尼曼认为,这些差异大得不合理,由此使人们怀疑全球关于主观幸福感报告是否真实。

如何将个人的幸福感加总起来成为整个社会的幸福感,是另一个问题。1881 年,英国经济学家埃奇沃思曾设想一种享乐计量器,可以连续不断记录个人的效用,由此幸福被定义为不同时间的积分。卡尼曼认为,要对一系列连续发生的结果的总效用做出全面评估,就要满足时际积分(Temporal Integration)的条件,而个人对其体验做出全面的自省性评估就违反了时际积分的逻辑。尤其是,对经历的事件进行全面的主观性判断一般都会夸大极端的或最近的经历事件的作用,而低估一种体验的持续时间。人们显然不能对随时间而延伸的体验进行精确无偏的评估。[8](p115)

试验表明,许多无关的因素会影响人们对生活满意度的评估。因而,关于生活满意度的报告会受到当时情绪和所处环境的影响,甚至受到调查时预先提出的一些问题的内容的影响。对生活和一些特定方面(如收入和工作等)满意程度也要看是同什么样的人进行比较,还是同自己过去的情况比较。同样的快乐或痛苦,报告起来可能是不同的,这要看比较所参考的标准和环境。[9](p475)

概言之,卡尼曼认为,对一个人的生活进行全面的主观评估不可能对个人所获得的效用水平(埃奇沃思意义上的)提供精确的说明。产生偏差的原因在于,在全面评估中,体验的持续时间并没有适当地考虑,当时所处环境和比较所选择的参照标准影响太大。要消除这些偏差,需要我们建构具有下列特征的幸福度量指标:第一,这些指标应该尽可能直接地表达实际的享乐与感受体验;第二,这些指标应该对生活的不同部分(如工作、休闲等)的持续时间给予适当的权数,这些指标应该不会受到环境和比较标准的很大影响。日重现法刚好符合这些要求。

二、日重现法的主要特点

实际上,还有一种收集个人幸福感数据,并进行加总的办法,这就是体验抽样法(The Experience Sampling Method,简写为ESM)。ESM 试图克服上述问题,具体办法是向被调查者提供一个电子日记,每天随机地响几次铃,让被调查者描述他们正在做什么,同时说明各种感觉的程度(如幸福、挫折、烦恼等)。将这些数据集中进行平均,就可以反映被调查者实际的日常体验。[8](p115)ESM 表面上满足了幸福尺度的基本要求:反映直接体验的积分!但是,如果要建立国民幸福账户,ESM就不行了,这是因为:第一,在样本巨大时,ESM 不可能实施;第二,对某些活动来说,被调查者可能不会把真实感受表达出来;第三,不经常发生的活动只有少抽样。这三个方面的缺陷使ESM在真实、全面地描述个人的体验时显得不够科学,而且也不能很好地进行加总。这些缺陷被日重现法克服了。

日重现法通过事先设定好的程序引导人们系统地回顾前一天的活动和体验,结合时间预算尺度和体验抽样的特点,评估人们如何花费时间,如何体验各种活动和生活背景。之所以要预先设定好程序来引导人们,是为了减少人们回忆时出现的偏差。日重现法将时间运用研究与恢复感受体验方法结合起来,要求被调查者首先通过日记记载一天依次发生的各种事件,以此恢复对前一天的记忆。在此基础上回答他们关于体验的情境与感受方面的问题,由此来描述每一个事件。这样做的目的是精确地刻画与各种活动(如每天乘车上下班)及各种状况相连的体验(如要赶时间的工作)。之所以要唤起人们对前一天背景的回忆,是为了激发具体的和最近的记忆,减少回忆中出现的偏差。体验抽样是一个很好的参照标准,故日重现法取得的结果必须与体验抽样法的结果相对比。日重现法旨在复制在真实状态下体验调查所收集到的那些信息。这种方法比ESM方法更有效率,因为这种方法给被调查者带来的负担较小,也不会打断他们的正常活动,并且是对一整天的系列事件做出评估,而不是对几个时间段进行抽样。最后,日重现法也提供了时间预算方面的信息,说明了一天的时间在各种活动中是如何分配的,这是体验抽样法所不具备的优势。

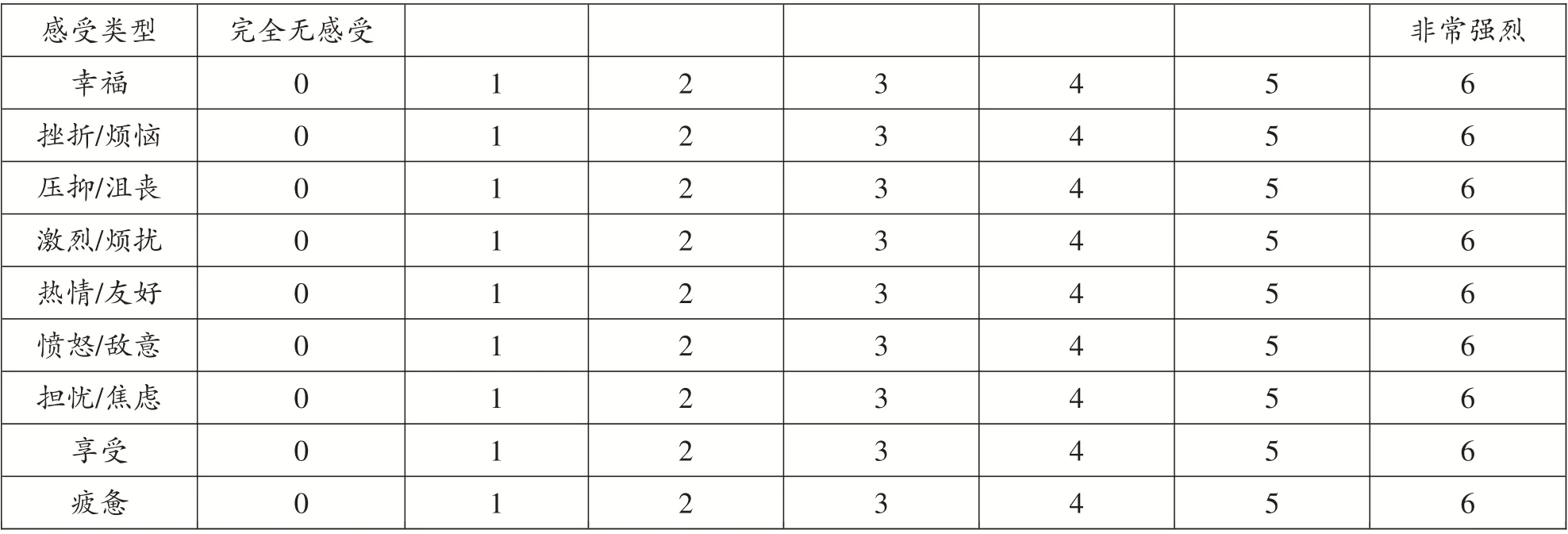

在这个事件中你的感受如何?请按七个等级来描述每一感受:排在0位意味着你完全没有体验其中的感受,排在6位意味着其中的感受是你体验的非常重要的一部分。请选择下列最能描述你的感受的数字。

为了更好地说明日重现法的特点,这里有必要提一下ERM(Event Recall Method),即事件回忆法。这种方法是向被调查者询问他们对一些特定事件的感受。对大多数活动来说,ERM与日重现法得到的结果并没有什么显著的不同,但ERM 有一个优势就是可以很方便地进行电话调查。不过,关于谁参与了活动、参与时间有多长这些问题,ERM与日重现法的选择是不同的,如果人们的偏好不同而导致了非常不同的时间配置,这种选择就会影响到结果。这是因为日重现法更注重一种感受持续的时间,而ERM 只关注感受本身。但用ESM 方法对做肾透析的病人及相应控制进行研究和用日重现法对样板学校和感化学校的教师进行研究,却得到了惊人的相似结果:两者都发现了人们适应环境的证据,从而支持了快乐风车假说。

总之,根据卡尼曼的归纳,日重现法具有下列特征:第一,对被调查者前一天的生活作详细的描述;第二,大致达到连续的、实时体验尺度结果的目标;第三,设计一些程序,以使被调查者精确地回顾特定事件;第四,导出事件的客观条件并组织起来;第五,多维度地描述每一个事件中体验到的感受。

表1 日重现法中被调查者对每个事件填写的表格

三、日重现法研究的主要内容

为了说明日重现法的操作过程,卡尼曼选取了1018个职业女性作为样本,重点关注其中的909位在一个参照日的工作情况。问卷和具体方法可以通过热线得到,被调查者限定在45 到75 分钟的时间内自主完成调查。样本的种族构成是:49%为白人(非西班牙人),24%为非裔美国人,22%为西班牙人,5%为其他种族。她们平均年龄为38岁,平均家庭收入为54700美元。

被调查者首先回答人口统计和一般满足感方面的问题,接着要求她们建立前一天的简短日记:把一天想象成一部电影里的一系列连续的布景或事件,给每一件事件起一个名,以便记住它,例如“乘车去上班”“同B 一起吃午饭”等等。写下每一件事件从开始到结束的大致时间。人们分辨出来的事件通常持续15 分钟到2 个小时。一件事件的终止可能会进入下一个不同的位置或者状态,结束一项活动,开始另一项活动,或者改变打交道的人物。事件的平均数量是14.1(SD=4.8),每件事件的平均持续时间是61分钟。接下来,被调查者要针对每一件事件回答一些事先设计好的问题:该事件发生的时间(何时开始,何时终止);她们在做什么(属于下面16种活动的哪一种?);她们在什么地方;她们在同谁打交道;她们感觉如何,用表1 中的12 种状态来描述。感情状态尺度从0=“完全不”到6=“非常”。最后,被调查者要回答她们工作和生活细节方面的问题。

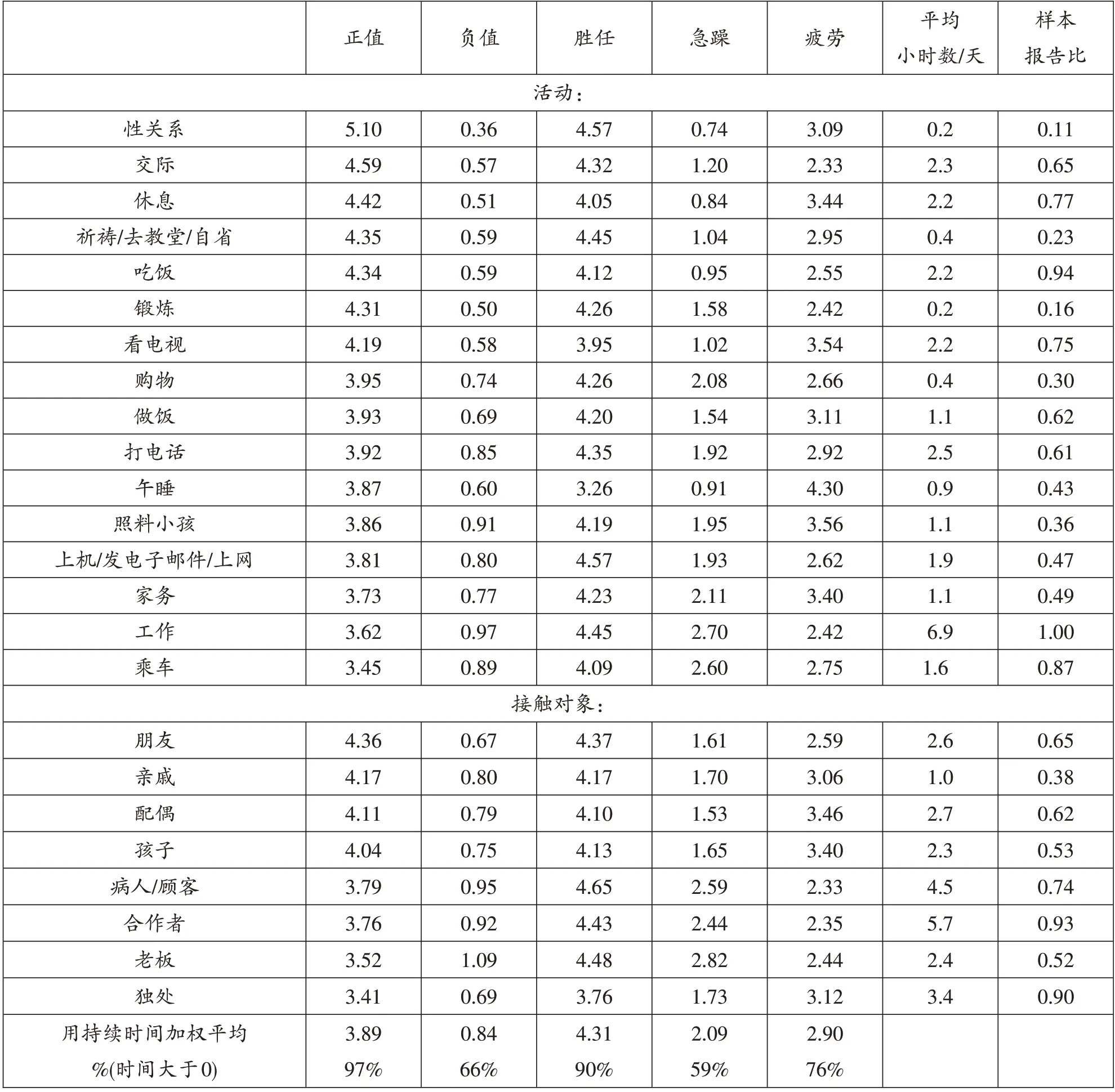

表2 按情形划分的平均感受强度/平均感受等级

表2 列出了各种情形下感受的分级情况,其中有按活动来分组的(如吃饭、工作),也有按接触对象来分组的。表中的值是特定体验的平均等级。这不同于一般的享乐分级方法。例如,Juster 和Flood 观察到,“同孩子在一起玩”可以放在娱乐活动的最前面,接下来是同朋友一起去旅游和工作。去杂货店购物和打扫房间属于28 种享受最低的活动之一。在表2中,“照料自己的孩子”仅高于那些最不享受的活动——工作、家务和乘车上下班。这可能反映了以信念为基础的一般判断(“我喜欢自己的孩子”)与具体事件报告(“但这是一个痛苦持续的夜晚”)之间的差别。判断一些事件的分类会产生这样一些例子:它们是原汁原味的,但不一定是典型的,并且会阻碍人们阐述对社会来说显得不合适的那些感受。在日重现法中,当被调查者在描述一个具体的事件时,这些缺陷就减少了。

在上表中,感受为正值,表示它是幸福、热情、友好、享受的平均值;感受为负值,则表示它是挫折/烦恼、压抑/沮丧,激烈/烦扰,愤怒/敌意,担忧/焦虑,批评/拒绝。对每一种情形,上表都给出了感受指标的平均等级,所有被调查者花在该种情形的平均时间,以及被调查者至少报告这种类型中一个事件的比例。被调查者报告多种活动或接触对象的事件被包括在相应的计算中。

上表表明,正值的感受和负值的感受相差巨大。相对比负值的感受不常见且数值不大,总体上缺乏正值的感受是很少见的。

接着,卡尼曼研究了睡眠与疲劳的关系,对每晚睡眠低于6 小时和多于7 小时的人进行研究发现,二者关于睡眠和疲劳的关系都呈V 型,但睡眠低于6小时的人在白天每小时内表现得更疲劳;但对三个年龄组(小于30 岁、30—49 岁和大于50 岁)的研究则表明,年轻人比年老者在每天开始时更疲劳,在中午则收敛到相同的水平。

至于个人之间以及一个人在不同时间和不同状态的比较问题,卡尼曼也建立了一个按相同状态类型来划分的享受尺度。他首先选择了靠近最高享受和最低享受两个极端的两种活动:乘车去上班(均值=2.86)和同朋友一起休息(均值=4.92)。然后区别了在这二者之间的5种其他活动。结果表明,不同的因素对个人享乐的影响是不同的,且在个人之间表现出一致性。具体来说就是,个人的性格特征(如压抑、睡眠质量)和现状对正值的感受和享受具有强烈的影响。相反,一般的条件(如收入、教育)对平常一天的享受几乎没有什么影响。

四、对三个假说的讨论

卡尼曼认为上述发现与观察到的现象是一致的,生活条件对人们所报告的生活满意度的影响小得惊人!例如,发达国家在过去50多年里,真实收入大幅度增长,而报告的生活满意度却没有任何变化。生活条件的改善开始能增加生活满意度,但很快就不再增加生活满意度,这种现象被称为快乐风车。由于卡尼曼的数据可以比较生活条件对感受体验和生活满意度的影响,故他也可以检验以前提出的三个假说。快乐风车假说认为,生活满意度和感受体验都存在适应的问题。欲望风车假说认为,在满意度判断中观察到的风车效应主要是由于参照标准的改变而造成的。因此,富人可能比穷人体验到更多的快乐,但要得到同样的满足,他们也需要有更多的快乐。相应的,享受的真实差别并没有反映在满意度上。最后,焦点假说推测,生活条件对所报告的满意度之影响,尽管很小,但实际上却高估了对体验的影响。对一个人的生活进行评估将涉及把一个人的客观条件与通常的标准相比较,这将提醒富人他们是富有的,提醒离婚者他们离了婚。因为这些情况最可能进入刚致富的人和刚离婚的人的脑海,因而其对满意度判断的影响随时间的延长而递减,这就形成了适应。生活条件对实际感受体验的相对影响甚至更小,因为在回答关于一个人的生活方面的问题时人们想到更多的是他的生活条件而不是日常的体验过程。日重现法所评估的感受比全面满意度问题所评估的价值判断更少地依赖于比较的标准。

卡尼曼的检验支持了焦点假说。生活满意度与日常的“净感受”(正值的感受与负值的感受之差)适度相关(r=0.38),客观条件与生活满意度的相关性很低,这一点重复了原来的风车之谜,但它对感受体验的影响甚至更小。家庭收入更多地与生活满意度相关(r=0.20),而不是与净感受相关(r=0.05)。而已婚与离婚二者相应的相关性是0.10和-0.08,同时已婚妇女报告的生活满意度稍高一点,离婚妇女报告的正值感受更大一点。相比之下,与性格和人格有关的个人特征同感受和生活满意度的相关性至少是一样强的。

卡尼曼还发现,长期工作条件往往对工作满意度比对工作的感受体验具有更多的影响。例如,“表现突出奖”的报告与工作满意的相关性是0.18,而与工作时的感受相关性是0.10。而“我的工作需要特殊训练”所对应的相关性是0.20和0.09。直接工作条件如时间紧张和“有同合作者说话的机会”等更多地影响感受而不是影响工作的满意度。

这些发现提供了快乐风车的可能答案。在感受结果中,我们可以看出三种不同的形式:一是个人特征,如少许的压抑或睡眠较差,对感受具有深刻的影响。这种个人特征对感受和生活满意度至少具有一样大的相关性。二是当前状态的局部特征,如相互作用中的伙伴或工作状态中的时间紧张水平,对感受产生的影响巨大。三是除非情况特殊,否则,生活条件对感受体验的影响相对较小,而对生活满意度的影响更大。

卡尼曼认为,上述分析并不是说生活条件或工作条件与福利没有关系,而是说在一天的正常的生活中,各人的感受状况存在巨大差异,这一现象表明,在时间和收入约束下将时间在不同状态和不同时间之间实现最优配置具有重要意义。

五、基于时间的国民幸福账户

上述研究主要是针对个人的。卡尼曼把这种研究进一步拓展到国家层面,研究了如何建立整个国家的幸福指数问题。根据边沁和埃奇沃思的看法,效用是不同时间内与各个事件有关的痛苦和快乐的积分。这样,一个人在某一段时间内的效用就可以写成:Ui=Σjhijμij,在这里,hij是个人i在j状态所花的时间(例如,同配偶一起洗盘子),μij 是在j状态期间的净感受体验。于是,一个国家的幸福尺度就可以写成下式:

(1)WB=ΣiΣjhijμij/N

这里N是人口总量。上式也可以做一些变换,即上式也可以写成ΣjHjǜj+ΣiΣjhij(μij-ǜj)/N,这里Hj是不同人的hij的平均值,ǜj是状态j体验到的净感受之平均值。由于在卡尼曼的数据中一种活动所花的时间与不同人之间的净感受是不相关的(r=0.01),故国民幸福账户就可以写成:

(2)WB’=ΣHjǜj

这个公式的好处在于,使用时间和感受可以分开来调查。

这样,要计算(1)式,净感受和使用时间可以通过日重现法来收集,至于(2)式,Hj可以通过单独调查而得到,而ǜj可以通过日重现法得到。

当然,这个公式暗含着许多假定,如感受体验在个人之间是可以比较的,净感受就是对效用的基数度量,效用在不同时间内是可分的,净感受的简单度量就代表了体验的效用。此外,这个公式还存在一些实际问题:与福利有关的状态一定是可以识别的,时间的配置必须被度量,必须收集不同状态下代表性样本的净感受数据,定义净感受所用的修饰词必须说明。在卡尼曼看来,问题不在于(1)式是否完美地度量了幸福,而在于它是否为通常所度量幸福的标准问题增加了有用的信息。(1)式所暗含的假定也是合理的,因为心理学家可以比较个人之间的感情指标或效用指标。自行报告的满意度与心理学中的尺度和健康结果是相关的,客观条件与感受等级之间存在一定的相关性,这些事实表明,在个人之间进行感受的比较是有迹可寻的。此外,卡尼曼本人的研究也发现,正值的感受和负值的感受在各种状态之间是高度相关的,在个人之间则不太相关,这意味着净感受精确地刻画了各种状态的特征。

六、若干结论

在众多关于幸福感的研究文献中,卡尼曼的研究可谓独辟蹊径,别具一格。

第一,目前的研究大多是对影响幸福感的因素进行探讨,至多是对人们的生活满意度进行评估(如幸福感调查),但卡尼曼对幸福的研究,不是研究影响幸福的因素,而是对幸福本身,即通过体验的感受来进行研究,这种研究真实地再现了人们的幸福感,这无疑是值得称道的。

第二,通过事先设定好的程序引导被调查者系统地回顾前一天的活动,就可以避免由于当时情绪和环境的影响而使幸福感评估出现偏差,而这种偏差是现阶段所有关于幸福感问卷调查都具有的。卡尼曼的日重现法既直接地表达了实际的享乐与感受体验,也通过对生活的不同部分(如工作、休闲等)的持续时间给予适当的权数而避免了环境和参照标准的改变对评估产生的影响,从而更精确地度量了人们的主观感受,这无疑是更科学的。

第三,建立国民幸福指数是时下中国各级政府正在努力的事情,卡尼曼的日重现法也为这种努力提供了有益的尝试。日重现法可以方便地从个人主观感受上升到国民幸福,从而为计算一个城市或一个国家的幸福指数提供一个有效的途径。正如卡尼曼所说,这种自下而上的方法比那些自上而下地度量生活满意度的方法相比,有两大优势:一是它避免了全面评估中出现的一些偏差;二是它考虑了时间的配置,而时间是可以度量的。此外,如果时间在开始时没有作最优配置,那么,国民幸福账户就可以为社会提供一个特别有用的参照点。

第四,根据日重现法的研究成果对当前幸福感研究中存在的两个谜(见第一部分)作了有说服力的解释,表明广为流传的快乐风车假说有一定的局限性,相反的假说—欲望风车假说却是存在的,这是根源于人们在适应环境的同时,其评估幸福感所参照的标准亦随之改变。

根据卡尼曼的说法,日重现法还可以做很多拓展,对社会政策具有广泛的用途。例如,通过日重现法建立国民幸福账户,可以追踪一个国家在不同时间内的居民幸福感变化情况,并由此将经济增长分解为几个部分:不同状态之间时间配置变化的部分、既定状态下感受变化的部分和剩余部分。另一个用途是,日重现法可以确定,在既定的时间内,穷人和富人的幸福感之所以不同,是因为时间在不同状态之间配置的不同、对既定状态所体验到的感受存在差异及剩余因素。此外,在这种方法下,国家之间幸福感的差别也可以比较和分解。

当然,日重现法对幸福感的度量(通过体验到的感受和享受来表示)依然是主观的,尤其是在建立国民幸福账户时依然需要立足于一些不太现实的假定。同时,对于许多涉及隐私的感受(尤其是那些受到当前伦理道德标准谴责的感受,如幸灾乐祸、嫉妒等),被调查者可能就不会报告。因此,这种方法并不能做到像温度计测量温度一样精确地测量人们的幸福。这种方法的成功只在于它改进了现有的研究。

七、中国幸福指数构建路径分析

学术界通常以构建幸福指数来衡量幸福程度,目前较为知名的国民幸福指数有:不丹王国的国民幸福总值(GNH)、英国国民发展指数(MDP)、英国新经济基金发布的“幸福的资源效率指数”(HPI)、日本的“国民幸福指数”(GNC)、大卫·布兰奇劳尔和安德鲁·奥斯瓦的福利函数等。[10](p1267)通过梳理发现,以上幸福指数在关注经济发展基础外,更加重视环境、健康、教育、社会安全等非经济因素。

随着经济水平的提升,我国政府也日益重视居民幸福指数的测量,学术界也开展了相应的研究。马凌将我国幸福指数研究学者总结为三派:部分学者认为幸福目标高于经济目标,并赞成将居民幸福指数纳入各级政府年终绩效考评体系中,同时注重幸福水平量化研究,代表性的学者有邢占军、奚恺元、程国栋和张汝伦等。有的学者认为“幸福”难以量化,受主观意愿影响较大,简单地进行幸福指数考核,有助长数字依赖和指标崇拜的潜在风险,因而反对幸福指数进入政绩考核体系,代表人物有杨缅昆、程巍等。剩下的学者则认为单纯强调某一方面都不合适和科学,应该采取综合和折中思维,将二者的优势进行整合,规避各自的缺陷。[11](p16)

目前,不少学者开展了中国幸福指数构建研究,形成了较为丰富的研究文献。其中,邢占军编制了包含54 个项目的中国城市居民主观幸福感量表,提出了由十个次级指标构成的我国民众幸福指数指标体系,其提出的量化工具为后续研究提供了良好的基础和工具。[12](p1195)奚恺元通过电话调查方式,抽样调查了北京、上海、天津、重庆、成都、杭州、南京、沈阳、西安和广州几座城市的居民幸福程度,构建了评价指标体系,对后续研究也起到了重要的引领作用。[13](p73)除了利用传统问卷调查和实证分析方法外,已有部分学科利用日重现法开展了相关领域的测度研究,[14](p30)[15](p367)[16](p24)而应用该方法的居民幸福感研究文献也日益增多。[17](p7)与此同时,国家统计局也适时开展了一些针对国民幸福指数的数据统计,包括幸福指数、人的全面发展指数、地区创新指数以及社会和谐指数等,进一步促进了各地推动居民幸福指数构建实践。

在回顾现有幸福指数构建研究基础上,本文构建了依托日重现法构建中国幸福指数的路径。鉴于日重现法是一种根据一定的问题框架,引导被调查者回忆、再现昨天的各种情感体验并对这些体验进行评估的测量方法。在随机取样时,首先要确定研究地域和对象;其次,按照日重现法的标准调查程序进行调查,包括人口统计学信息、昨日重现、详细描述具体活动、其他相关信息;再次,根据以往研究信息和调查对象具体情况,确定需调查的活动类别和关联对象;从次,确定对具体活动不同等级的情绪或情感描述形容词;最后,开展数据整理和统计,并进行分析。