城市轨道交通轨道设计接口常见问题探讨

2020-02-26蔡向辉

蔡向辉

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043; 2.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),西安 710043)

截至2018年12月,我国已开通城市轨道交通运营线路的城市包括北京、上海、广州、南京、重庆、武汉、成都、西安、乌鲁木齐等共计35个,185条运营线路总里程达5 761.4 km。其中北京、上海、广州、深圳等城市已迈入“网格化”运营时代。

作为地铁列车运行的直接支撑基础,轨道是一个无备份系统,并且具有土建和设备的双重属性[1]。轨道结构状态的好坏关系着列车运行的安全性、平稳性、旅客乘车舒适性及运营养护维修工作量等[2]。

轨道交通工程是一项包含众多不同专业的系统综合性工程,轨道系统的不同设备如钢轨、扣件、轨枕等,不同结构之间如减振垫道床、钢弹簧浮置板道床等应相互配合设计,使标准一致、质量均衡、弹性连续、设备种类统一,实现轨道系统的整体性、系统性[3],同时,轨道系统还与线路、车辆、行车、结构、路基、给排水、信号、牵引供电等专业有密切联系,牵涉专业多,接口关系复杂,接口区域成为地铁施工过程中易出现问题的部位[4]。

就城市轨道交通工程中轨道专业同其他专业接口易出现的问题进行思考,通过对规范条文的探讨,阐述对这些问题的理解,并结合轨道系统和相关接口专业的特点给出合理化建议。

1 岔区接口问题

作为地铁轨道的重要组成部分,道岔可实现线路的连接、交叉、连接与交叉的组合[2]。因此,正线、存车线、折返线、联络线、出入线、场段咽喉区铺设了大量的9号、7号单开道岔或交叉渡线。但是,由于转辙部分结构复杂,辙叉部位存在有害空间,导致轨线不连续,限制了列车的侧向通过速度,因此,成为轨道三大薄弱环节之一[5-7]。其运营状态直接关系到地铁运输效率和行车安全,也是线路养护维修工作的集中区[8-10]。

在地铁设计中常见的岔区接口问题包括:道岔两端与平面曲线的距离不足、岔间插入钢轨过短、转辙基坑积水等。

1.1 道岔两端与平面曲线的距离不足

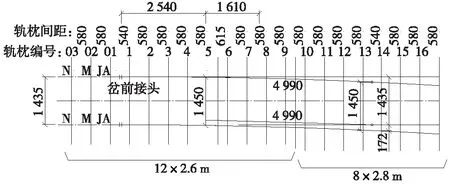

GB 50157—2013《地铁设计规范》6.2.4条规定场段设计时,道岔两端距离平面曲线或者竖曲线的最短距离不小于3 m,7.2.2条规定小于250 m半径的曲线地段应进行轨距加宽,其中A型车在200 m>R≥150 m地段加宽值为10 mm[3]。国内地铁工程站场专业在布置场段时,为控制场段面积,减小用地规模,大量使用了150 m半径的曲线且不配设缓和曲线,轨距加宽在直线地段递减,递减率需满足规范中不大于2‰的要求。按此规定得到直线顺坡段的长度为10 mm/2‰=5 m。因此,曲线半径小于200 m时,道岔两端距离平面曲线的最短距离3 m已不满足轨距加宽递减长度的要求。以某市地铁所用7号道岔为例,若道岔后端接曲线,采用的7号道岔岔后有枕无轨地段长度为6 132 mm,见图1。

图1 某市地铁7号道岔岔后布置示意(单位: mm)

在道岔有枕无轨地段将钢轨工作边一侧13号轨距块与17号轨距块调换,钢轨非工作边一侧11号轨距块与7号轨距块调换,可实现最大加宽值8 mm,达不到加宽10 mm的要求,而弹条I型扣件通过更换挡板座号码和轨距挡板号码可以达到加宽12 mm。因此,一般情况下岔后接平面曲线的最小距离宜为岔后有枕无轨地段长度与加宽顺坡长度之和,即:(6 132+5 000) mm=11 132 mm;困难情况下,岔后接平面曲线的最小距离为顺坡长度且需满足岔后直股及侧股轨枕错开,岔枕更换为新II型枕,配套采用弹条Ⅰ型扣件。以图1为例,则为:(5 000+600) mm=5 600 mm(岔后直股及侧股错开时,50号~52号岔枕更换为新Ⅱ型枕,配套弹条Ⅰ型扣件)。

若道岔前端接曲线,则所需最小长度为5 000 mm,并且在顺坡地段完成轨距加宽和轨底坡过渡,如图2所示。

图2 某市地铁7号道岔岔前布置示意(单位:mm)

1.2 道岔间插入钢轨长度不足

GB 50157—2013《地铁设计规范》表6.2.4-3道岔间插入钢轨长度中规定场段两组道岔间对向、前后顺向及根端对向布置时,插入最短钢轨长度一般地段不小于4.5 m,困难地段不小于3 m[3],考虑到道岔前后有枕无轨地段的影响,插入的最短钢轨长度有待具体分析。

(1)当两道岔前段对向布置时,道岔前有枕无轨地段长度为1 470 mm,故困难情况下3 m可满足要求。

(2)当两道岔前后顺向布置时,鉴于道岔前有枕无轨地段长度为1 470 mm,道岔后有枕无轨地段长度为6 132 mm,故一般情况下插入短轨长度为:(6 132+1 470+580) mm=8 182 mm;困难情况下岔后岔枕分开后即可接另一股的岔前,为(3 848+1 470+580) mm=5 898 mm。

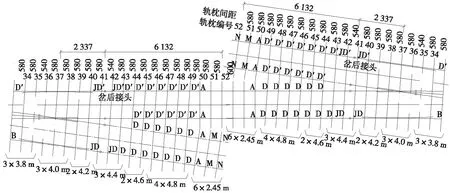

(3)当两道岔根端对向布置时,鉴于道岔后有枕无轨地段长度为6 132 mm,故一般情况下插入短轨长度为:6 132 mm×2+600 mm=12 864 mm;困难情况为3 817 mm×2+600 mm=8 234 mm,如图3所示。

图3 道岔根端对向布置示意(单位:mm)

由于不同城市的道岔长度、布置不同,尚无统一标准,场段设计时应结合本线加宽要求和道岔布置图,确定道岔距离曲线的最小距离,切不可仅满足规范中困难条件最小长度的要求。

建议根据道岔的不同布置形式,对GB 50157—2013《地铁设计规范》表6.2.4-3道岔间插入钢轨长度进行修订。

1.3 转辙基坑积水

通常信号系统对于转辙机坑深度的要求(轨面下460 mm)大于排水沟的深度(轨面下450 mm),为防止侧沟中的水流入转辙机坑槽中,进而渗入转辙机箱盒内,影响转辙机的正常动作,一般信号专业要求道岔铺设时禁止拉通转辙机连杆槽,导致转辙机坑形成低洼区,坑内积水无法通过两侧水沟排出,见图4。虽然有些道岔转辙机坑可以设置在轨面下400 mm,但为防止水沟内的水倒灌,不宜将转辙机坑和两侧水沟联通[11]。

图4 转辙机坑积水

国内地铁在转辙机坑区域排水的通用设计做法是在转辙机坑内顺坡,使积水流向基坑的其中一角,待天窗期,运营维护人员上道后人工舀出。但是此方案不能及时将基坑内水排出,转辙机仍处于隐患中,特别是南方地下水位较高区段,白天运营期间转辙机坑内积水严重[12]。

建议在新线设计时结合信号需求,在转辙基坑内采用变坡的方式,使积水流向基坑的一角,后汇入两转辙机坑间设置的小型集水井[13],集水井中安装小型自吸式泵,排水示意如图5所示。

图5 转辙机坑排水示意

结构专业结合给排水专业提供的自吸式水泵设置要求(一般大于轨道结构高度),在集水井位置局部降低结构底板或减少回填高度,这样当积水达到一定深度,水泵自动启动启停,排除积水,消除转辙机箱进水隐患。

2 人防门槛接口问题

为使轨道交通工程在战时具有人民防空防护的功能,在地铁工程设计中一般一个车站与一个相邻区间形成一个防护单元[14]。两个防护单元间的分界处需要设置一道防护密闭隔断门,即人防门。为保持人防门门槛的高程与轨面一致,一般需要在轨道铺设完成后再施工人防门槛[15]。但现场存在以下问题。

(1)人防门槛前后轨枕间距普遍超过设计要求(0.65 m),个别车站甚至达到1.5 m,导致钢轨承受弯矩较大,列车通过时钢轨动位移过大,易形成局部三角坑,影响行车平顺性。

(2)人防门槛内钢轨下未设橡胶胶垫,个别车站门槛轮缘槽内缺少橡胶块,导致钢轨与门槛间刚性接触,影响钢轨回流通路,增大了列车通过时的轮轨冲击力,加速钢轨的伤损疲劳。

建议在新线设计时核实人防门槛处轨道有无超高,特别是对于人防门槛位于缓和曲线地段,需核实门槛处的排水沟位置和埋设深度。

轨道施工承包商在门槛的影响范围内留出一定宽度的道床后浇带,后浇带内的钢轨、扣件、轨枕及钢筋绑扎好,待土建施工承包商及人防门设备承包商布设完人防门槛内的钢筋及预埋构件设备经相关单位各方确认无误,轨道施工承包商确保门槛方形水管与前后道床水沟衔接顺畅,轨枕支撑间距满足设计要求后,统一由轨道施工承包商完成后浇带轨行区内的道床及人防门门槛的混凝土浇筑,同时,人防门设备承包商安装轨下绝缘垫板和轨腰橡胶块。

3 过轨管线接口问题

地铁工程轨道结构高度范围内的过轨管线多、预留管沟多、涉及专业多。一般轨道专业完成施工图较早,通信、信号、给排水及消防、动照等专业由于设计阶段及精度的限制,无法准确提供预埋管线的位置及数量,后续施工中易出现差、错、漏、碰、费的问题。

(1)某市地铁工程地下线整体道床内按各系统要求预埋的过轨管线,在开通运营前将近一半的预埋过轨管废弃,管线内积水、淤泥严重,削弱了整体道床的强度,易形成道床开裂、压溃、脱空、分层等病害。

(2)各系统设备承包商在设备安装过程中,为图便利,大量的过轨缆线直接从钢轨下直接穿越,未从设计预留的管线中穿越,且未采取固定措施。

(3)设备承包商对于道床表面过轨的缆线未采用绝缘材料包裹防护而是采用钢管保护,导致钢轨距离钢管过近,出现电流烧蚀钢轨、钢管。

建议在过轨管线设计时,各系统专业应加强对预留、预埋要求的精细化设计,加强与轨道专业间的协调,精简道床内预埋过轨管线数量;轨道施工承包商对于废弃的过轨管线应采用C35素混凝土填充封闭;对于未预留或特殊轨道结构无法预留,需要从钢轨下方直接穿过的线缆采用钢管外敷设绝缘材料防护。

4 柱式检查坑接口问题

立柱式检查坑道床是场段运用库和检修库内常见的道床形式。常见专业分工中轨道专业设计轨道结构高度为500 mm,500 mm以下由土建专业负责[16]。为加强轨道道床与下部柱体及底板间的可靠连接,结构专业需要在轨下500 mm的分界处预留伸出钢筋。但铺轨单位与土建施工单位可能不在一个标段,因为场地、时间等原因,两单位无法确保同时进场,等土建施工完,铺轨单位进场后发现预留的钢筋达不到轨道连接需求;部分立柱中心线与轨道中心线存在偏差,导致扣件锚固螺栓套管偏斜,部分预埋套管位于立柱边缘而缺少钢筋混凝土保护层,影响扣件的使用寿命和立柱结构的耐久性[17]。

(1)对于新线设计,建议业主单位在场段施工招标时可将土建与轨道纳入同一个施工标段内,避免两家施工单位进场时间不统一而难同步实施的问题,可以最大限度地避免土建预留不符合轨道连接要求的风险。

(2)降低立柱检查坑范围内的轨道结构高度,只取钢轨和扣件安装高度,这样立柱结构施工采用架轨法施工,立柱统一由土建专业设计,轨道专业负责提供扣件钉孔处套管预埋要求。施工时,先用钢轨支承架将钢轨架好,吊装扣件及塑料套管,依据测量资料调整好轨道几何形位,后灌注立柱混凝土,把施工误差消除在土建结构中,避免轨道与土建间的接口隐患。

(3)为避免板下胶垫浇入立柱混凝土中,施工中扣件暂不安装板下橡胶垫,用长、宽、厚尺寸与所使用扣件的橡胶垫板尺寸相同的木板或两个4 mm平垫圈代替橡胶垫来预留位置,待浇筑混凝土后再用原来的橡胶垫板更换至铁垫板下,这样利于柱顶表面混凝土密实、找平,同时,在铁垫板T型螺栓口位置粘贴一层塑料胶带,防止混凝土污染T型螺栓。

(4)浇筑完的立柱混凝土达到一定强度后,及时松开钢轨扣件,防止因钢轨热胀冷缩带动扣件位置变化,引起混凝土的开裂。

5 远期预留工程接口问题

由于要结合城市总体规划、轨道交通线网规划、城市路网规划以及城市待建区域的近期重点建设项目等情况,线路建设存在时序[18],轨道系统设计过程中存在与预留远期工程接口的问题,如同一条线二期与一期的接口、不同线路间预留联络线的接口等。后序工程可能在前序线路实施多年后才实施,待建设时,线路敷设方式、路由可能与预留的接口条件存在差异[19]。如某市地铁1号线一期工程实施时,为二期工程预留了向西延伸转高架敷设的条件,一、二期工程分界接口处刚好位于爬坡的竖曲线上。二期工程在实施阶段,受限于沿线所经区域规划调整和既有周边条件限制,敷设方式从规划预留的高架敷设方式调整为地下敷设方式,导致一、二期工程分界接口处,一期轨面高程较二期设计轨面高413 mm,需要对既有一期线路进行改造,对既有轨道结构进行凿除并重新浇筑处理。

为满足站后专业的安装要求,对于侵限地段,多采用降低轨道结构高度的方案,不仅造成工程浪费,重新浇筑的道床整体性、耐久性也受到影响,同时施工还会影响既有线的运营安全[20]。另外,既有线经过多年的运营,下部结构可能会发生沉降、上拱等情况,造成与原有设计线路轨面高程不一致的情况,后续线路与既有线轨道连接时,需要重新结合既有实测轨面数据进行拟合处理。

因此,建议在远期预留工程的设计过程中,应全局把控,考虑充分,不仅需对两线建设时序、后线路由规划、城市规划进行调研,还要考虑土建沉降、运营后线路条件变化等条件,尤其是在后建线路还存在许多不明确因素时,充分预留接口段的限界,有利于后建工程对预留节点的利用。

6 结语

从设计的角度,在系统梳理轨道系统与站场、给排水、信号、人防等专业复杂接口关系基础上,针对既有城市轨道交通设计中的一些不足和已运营线路的病害情况,通过对规范条文、现场实例等内容的探讨,结合地铁设计特点,给出常见轨道设计接口问题在设计、施工等方面的合理化建议,供设计人员参考。