漢字起源和漢字體系形成問題的探索與思考

——兼談漢字起源“漸變説”與“突變説”的融通

2020-02-26黄亞平

黄亞平

漢字起源研究是世界範圍内的文字起源研究的有機組成部分。

在現代意義上的普通文字學建立之後,文字起源研究開始走上科學化、系統化之路。普通文字學的奠基人、美國學者格爾伯在《文字研究》中倡導“世界文字單一起源”説。此説主要包含兩方面的内容:其一,在人類歷史上,文字只發明過一次,最早的文字出現在西亞的美索不達米亞,其後傳播到世界各地。(1)“The oldest of the seven ancient Oriental systems of writing is Sumerian, attested in southern Mesopotamia around 3100 B.C. From there the main principles of the Sumerian writing may have spread eastward first to the neighbouring Proto-Elamites and then, perhaps via the Proto-Elamites, to the Proto-Indians in the valley of the Indus; one of the Near Eestern writings may, in turn, have been the stimulus leading to the creation of the Chinese writing. Around 3000 B.C. Sumerian influence presumably worked its way westward to Egypt; Egyptian influence, in turn, spread toward the Aegean where, about 2000 B.C., originated the Cretan writing, and a few centuries later, in Anatolia, the Hittite hieroglyphic writing.”(I. J. Gelb, A Study of Writing, Chicago:University of Chicago Press. 1952:195.)其二,文字起源於圖畫。(2)“At the basis of all writing stands the picture. This is clear not only from the fact that all modern primitive writings are pictorial in character, but also because all the great Oriental systems, such as Sumerian, Egyptian, Hittite, Chinese, etc., were originally real picture writings.”(I. J. Gelb, A Study of Writing, Chicago:University of Chicago Press. 1952:27.)筆者注:文字起源於圖畫的説法並非完全肇始於格爾伯。格爾伯之前,威廉·瓦爾博頓(Williams Warburton, 1738)、加里克·馬勒里(Garrick Mallery, 1893)等人就提出了“圖畫文字”的概念,並對“圖畫文字”展開了初步的考察和研究。泰勒(Isaac Taylor, 1899)的文字分類已經初步劃分了圖畫—表意文字—表音文字的文字發展階段。可見格爾伯之前西方學者的文字研究就已經初步揭示出圖畫文字上承圖畫、下啟表意文字,以字母文字爲終結的文字發展演變的普遍規律,並且傾向於把圖畫看成是文字演變的唯一源頭。格爾伯的世界文字起源於一個地區和文字起源於圖畫的觀點得到許多文字學家的支持,(3)格爾伯(I. J. Gelb, 1952/1963)之後,在很長一段時間内,包括中國文字學家在内的許多普通文字學家都對格爾伯提出的文字起源觀表示贊同。如莫豪斯(A. C. Moorhouse, 1953)、梁東漢(1959)、蔣善國(1960)、費利葉(Févirier, 1953)、李孝定(1969)、德范克(De Francis John, 1989)、蒲芳莎(Françoise Bottéro, 2004)等。由此可見,格爾伯的文字起源觀在一定程度上影響了中國文字學研究中對漢字起源問題的認識。同時也受到許多學者的批評和進一步修正。(4)迪林格(David Diringer, 1948)、伊斯特林(V. A. Istrin, 1960/1965)、希爾(Archibald A. Hill, 1967)、桑普森(Samposon, 1985)、沃爾特(Ong Walter J., 1982)、汪寧生(1981)、裘錫圭(1988)、王鳳陽(1989)、庫爾馬斯(Coulmas Florian, 1989)等人都對格爾伯的文字起源觀進行了不同程度的修正。目前爲止,許多文字學家都認爲:文字獨立起源於世界幾個古文明地區,且與特定地區的諸多史前藝術(比如圖畫、記號以及造型藝術等等)存在密切的聯繫。在世界範圍内,被文字史家們一致認可的文字發源地有西亞的美索不達米亞、北非的埃及、黄河流域的殷商、中美洲地區等等。相對格爾伯的文字起源於單一地區説和文字源於圖畫説,目前被多數文字學家認可的文字起源觀可簡要概括爲文字起源的多地説和文字源於圖畫、記號、實物記事等史前視覺表達方式的多元説。(5)參見米哈羅夫斯基·皮特里(Michalowski, Piotr, 1996)、彼得·戴培德(Peter-Damerow, 1999)、斯蒂芬·休斯頓(Houston, Stephen D, 2004)、崔格爾·布魯斯(Bruce Trigger, 2003)、來國龍(2004)、王霄兵(2006)、施曼特·貝瑟拉(Schmandt-Besserat Denise, 2007)、黄亞平(2007)、白瑞斯(Berthold Riese, 2009)、徐通鏘(2009)、克里斯多夫·伍兹(Woods Christopher, 2010)、鄭也夫(2015)、李零(2016)等人的觀點。

格爾伯的理論是爲建立普通文字學服務的,它引導研究者努力尋找世界文字發展的普遍規律,立足於文字研究的共性,雖然也關注各種文字之間的差異,但終歸以尋找世界文字發展的共同規律爲其研究宗旨。相對而言,目前爲許多學者所倡導的有關文字起源的多元説,則比較關注世界文字的差異性和文明的多樣性,讓研究者充分關注世界範圍内的不同文字形態及其與各自文明的關聯,聚焦於文字研究的個性,雖然並未忽視對世界文字共同發展規律的探尋,但終歸以文字多樣性爲其研究宗旨。顯而易見,兩種文字研究傾向之間的區别是巨大的,而持有不同立場的文字學者們對文字的起源、文字的性質、文字定義的認識以及所使用的研究方法都有較大的分歧,往往各執一詞,莫衷一是。

在本文中,我們嘗試把通常所説的漢字起源問題區分爲“漢字字符來源”和“漢字系統形成”兩個問題分别加以討論。本文所説的漢字字符來源,主要指漢字的結構技巧、構意方式等内容。從總體上看,漢字字符的起源應來自中國境内不同的史前文化,與“滿天星斗”似的中國史前文化的分布狀況基本一致,其研究總體上可歸屬於廣義文字學研究框架之内,采用較爲廣義的漢字定義。本文所説的漢字系統形成指的是能夠完善地記録漢語的符號系統,漢字系統的形成是華夏文明發展到一定高度的産物,具體體現爲言、文高度結合的狀態,其研究總體上似可歸入普通語言學和普通文字學的範疇,從漢字的記語性入手,討論漢字與漢語的關係、漢語的形成和性質、語源和詞彙、語音系統、語法框架等要素。這裏需要特别强調:語言學研究和文字學研究並非天然相容的研究範疇,而是兩個性質不完全相同,却又高度相關的研究領域,既要區别對待,又要充分關注兩者的結合途徑,從文明史的高度彌合漢字起源研究中“漸變説”與“突變説”的縫隙,做到更高程度的融通匯合。(6)據筆者所知,就漢字起源問題而言,多數學者認同漢字起源的“漸變”説,此不一一贅述;但也有部分學者認爲漢字起源是“突變”的結果,如李萬福(2000)、拱玉書(2009)等。鄭也夫(2015:133)曾經提出:“文字的孕育很可能是‘一個漫長期和一個短暫期之結合,前者是多種視覺符號形式(包括陶符)的呈現期,後者是文字系統的初創時’。”李零(2016:5) 將其歸納爲:“鄭也夫説,陶符不是文字,但文字起源是漸變加突變。”李零並且提出了一連串的問題:漢字起源的源有多早?漸變的漸有多長?突變和漸變界限在哪裏?陶符如果都不算文字,那什麽算原始文字?成熟文字還有没有前身?等等。

簡言之,我們對漢字起源的研究秉持三個基本立場:其一,從形、義關係入手,綜合運用考古學、人類學、符號學的研究成果,以探究漢字字符來源,即漢字結構技巧、漢字構意方式等内容;其二,從言、文關係入手定義漢字系統的形成,盡可能運用歷史比較語言學方法,結合外部語言學對文字與社會語境互動作用的探討,討論漢字系統的形成與激發擴散過程,即漢字系統形成研究;其三,從文明史的高度考察漢字和華夏文明的關係,找到兩者的契合點,盡可能突破以上兩種立場各自的局限,實現“漸變説”與“突變説”的融通,即本文所説的漢字起源和漢字系統形成問題的探索和思考。

一、從形、義關係入手考察漢字字符的來源

從形、義關係入手考察漢字字符的來源,應首先落實到對相關史前藝術材料的考察之上。這是因爲:史前藝術表現出來的構圖方式、構意方式以及篇章布局和藝術風格等方面,都與漢字字符的來源和構成異質而同構。

藝術史研究和漢字起源研究之間的聯繫主要表現在以下幾個方面。

(一) 史前藝術和古漢字的寫實性構圖手法一致

1. 正視和側視以及填實輪廓或用綫條描摹輪廓的構圖方式

史前藝術和古漢字都具有圖畫性,兩者都離不開對構圖視角的探索和應用。無論史前藝術還是古漢字,都會從正視、側視、俯視、仰視等視角來觀察物體進行構圖,或者綜合使用兩種以上的方法構圖。其中,側視和正視尤其普遍使用於史前圖畫和早期象形文字的構圖之中。

史前時代的石、陶、骨、木等不同材質之上,原始藝術家都會用赭石、炭黑、朱砂等礦物質顔料塗繪動物輪廓側視圖形。在史前岩畫中,動物常常是岩畫要表現的主角。側視視角常與填實輪廓、塗繪輪廓的繪圖手法結合在一起表現動物的形象。比如内蒙古陰山岩畫主要使用塗繪法和綫描法描摹動物的側視輪廓(圖一)(蓋山林,1986)。這是由於側面圖形更能突出動物的區别性特徵,因此,岩畫側面輪廓的動物圖形明顯多於正面描摹輪廓的圖形。除了極少數的爬行動物,如蛇、烏龜、蜥蜴之外,絶大部分的飛禽走獸,其側視視角都比正視視角更加適合構圖,更能表現動物間的差異。

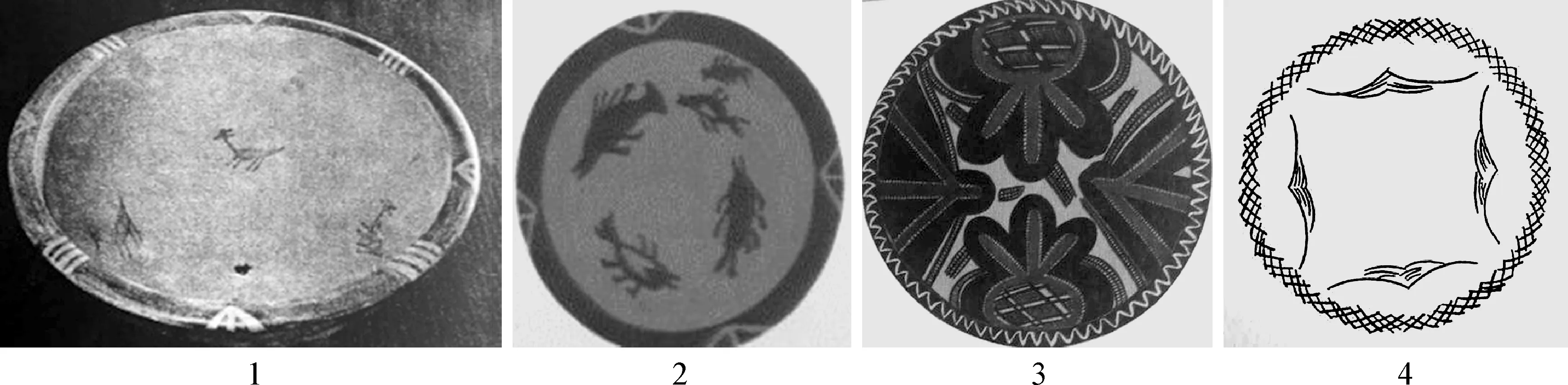

在史前彩陶紋飾中,正視視角與塗繪、填實的繪圖手法結合起來表現紋飾或圖案更加常見(圖二),但在史前彩陶紋飾中,動物只是彩陶紋飾和圖案的重要組成部分,並非主角,這是其與史前岩畫的區别所在。

動物字是古漢字系統的重要組成部分。古漢字動物字的構圖基本繼承了史前藝術側視構圖的傳統而略有變革,這種變更主要體現在古漢字較多使用先側視構圖然後再豎排的方式,如馬、虎、豹、兕、象、豕、犬等字。當然,古漢字中也有少量側視横排的例子,如鹿、麋一類的字,但數量明顯要比側視豎排的情況少。古漢字的這一表現方式或許受到史前藝術動物圖形的側視構圖和文字書寫行款的雙重影響。此外,古漢字中也有少數動物字既能豎排,又能横排,如龜、鳥、兔等字。(7)本文所用的甲骨文字形均出自劉釗主編:《新甲骨文編》(增訂本),福建人民出版社,2014年;金文字形來自容庚著,張振林、馬國權摹釋:《金文編》,中華書局,1985年。此種情況在史前藝術中同樣出現,兩者存在一致性。

從人或物體的正面觀察,雕塑或畫出輪廓形狀的表現手法在史前藝術和古漢字中同樣普遍應用。相對而言,在史前藝術和古漢字中,正視構圖更常用於人物、神像和物體,而少見於動物。這是由於人是直立行走的,其正面構圖顯然比側面構圖更能凸顯人的主體形象,使構圖更具有區别性特徵。神靈的圖形雖然更爲夸張,但畢竟是以人爲原型,其構圖也離不開人的形狀。所以,在史前藝術中,無論人、神,都普遍采用正視構圖。而對史前岩畫和陶器紋飾來説,古漢字多用綫條描摹輪廓而很少采用填實輪廓的方法構形,這應該是文字結體要求簡略,以及使用軟筆書寫起來更加方便的原因所致。

圖三 1. 陶塑女神頭像:紅山文化;2. 人頭壺雕塑:仰韶文化;3. 人面紋:雙墩文化;4. 人頭塑像:河姆渡文化二期

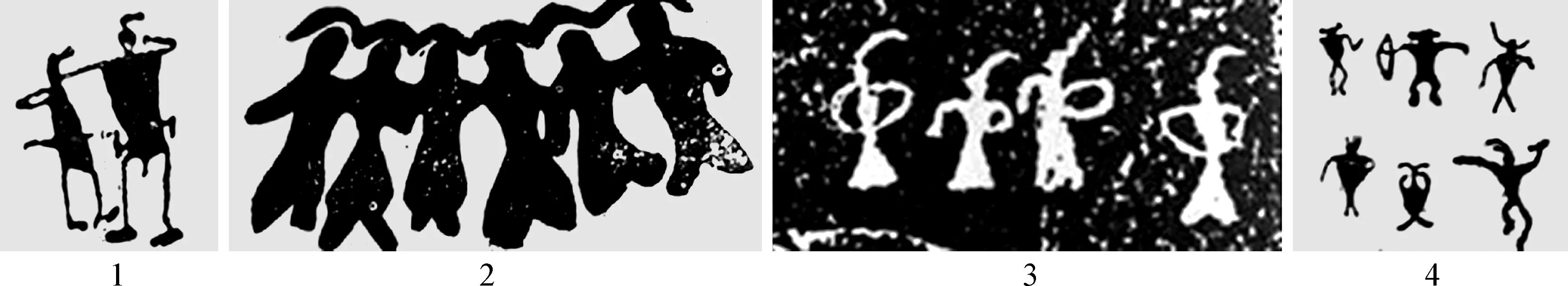

岩畫中的人物像大都采用正視構圖,只有狩獵岩畫,尤其是北方狩獵岩畫中的人物圖形,由於要表現出力量感和動態的需要,其構圖則充分結合了正視和側視兩種方法(圖四),這是岩畫構圖的一個特點。

圖四 1. 人物:陰山;2. 人物:賀蘭山;3. 人物(局部):甘肅黑山;4. 人物:雲南滄源

在古漢字中,跟人和物體相關的許多字同樣都從正視角度觀察並勾勒其輪廓,如大、夫、自、口、目、耳等與人體有關的字;其、戈、矢等與器物有關的字。僅有極少的動物字,如蟬、燕等字也會采用正視構圖的方式。同時,在古漢字中也還遺留有少數的輪廓填實的古文字,如丁、丙、才等字,這類字顯然繼承了來自史前藝術的正視與填實輪廓的構圖方式。

2. 對對稱分布原理的運用基本一致

史前藝術家們非常重視構圖的對稱分布,通過對稱分布原理的運用,構成了符合人類審美觀念的對稱圖式,營造出一種視覺平衡的效果(圖五)。

圖五 1. 鹿紋:西安半坡;2. 對稱魚紋:西安半坡;3. 對稱出現抽象紋飾:蘭州土穀台;4. 對稱出現抽象鳥紋:戴墓墩

對稱分布原理同樣應用於古漢字構形之中。

3. 兩者都有凸顯主體形象和部分替代主體的構圖

史前藝術家能夠熟練使用突出主體形象的藝術表現手法。他們把想要突出的動物圖像置於畫面的中心或焦點位置,如陶盆的内側、腹部,岩畫的顯眼部位,並用濃墨重彩勾勒其藝術形象,以達到凸顯主體形象的目的。古漢字同樣采用此法造字。

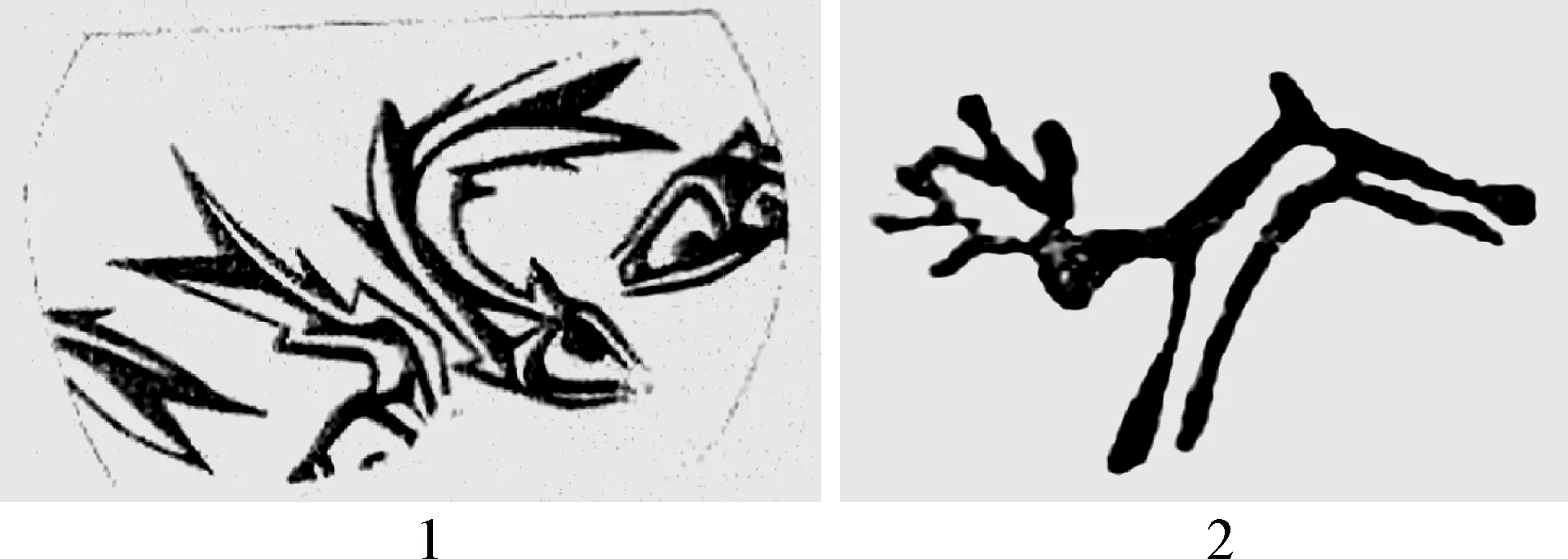

史前藝術家們在長期的藝術實踐中,還嘗試使用了部分替代整體的表現手法來表現動物形象,如烏蘭察布岩畫中用鹿頭代表全鹿。而甲骨文中的牛、羊二字同樣也使用部分代替整體的方法造字。當然,以部分代替整體的情況無論在史前岩畫,還是在甲骨文中都比較少見(圖六)。

圖六 1. 五魚紋:臨潼姜寨;2. 用鹿頭代替全鹿:烏蘭察布

4. 史前藝術和古漢字中都有從寫實向抽象演變的現象

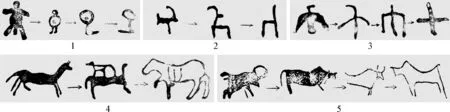

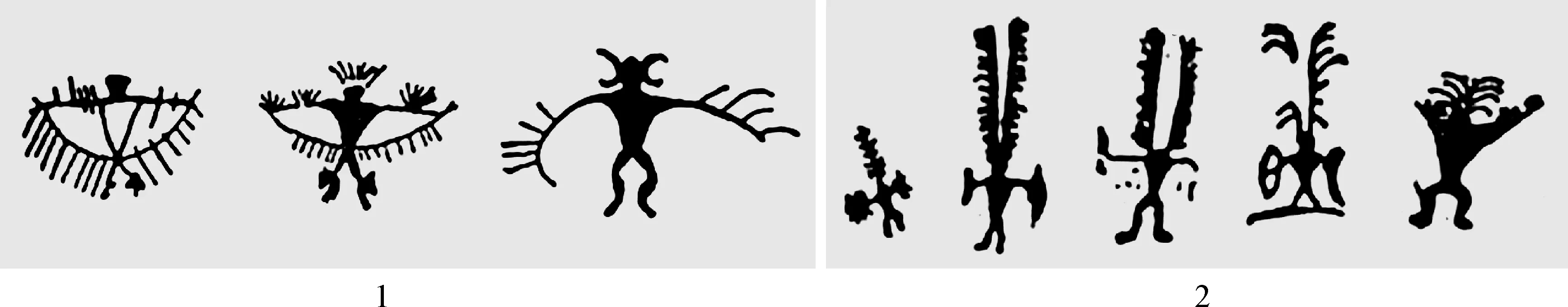

岩畫學家在内蒙古陰山、烏蘭察布等地的遊牧人岩畫中,發現了部分人物、動物圖形,如人形、蹄印形、鳥圖形、山羊圖形、馬圖形、牛圖形、雙峰駝圖形、騎者圖形、車輛圖形以及部分動物圖案,從寫實或具象的圖形向抽象圖形演變的痕迹(圖七)。(8)蓋山林:《中國岩畫學》,書目文獻出版社,1995年,第203—206頁。

圖七 1. 人圖形的演變:内蒙古岩畫;2. 山羊圖形的演變:内蒙岩畫;3. 鳥圖形的演變:内蒙古岩畫;4. 馬圖形的演變:内蒙古陰山;5. 牛圖形的演變:内蒙古陰山

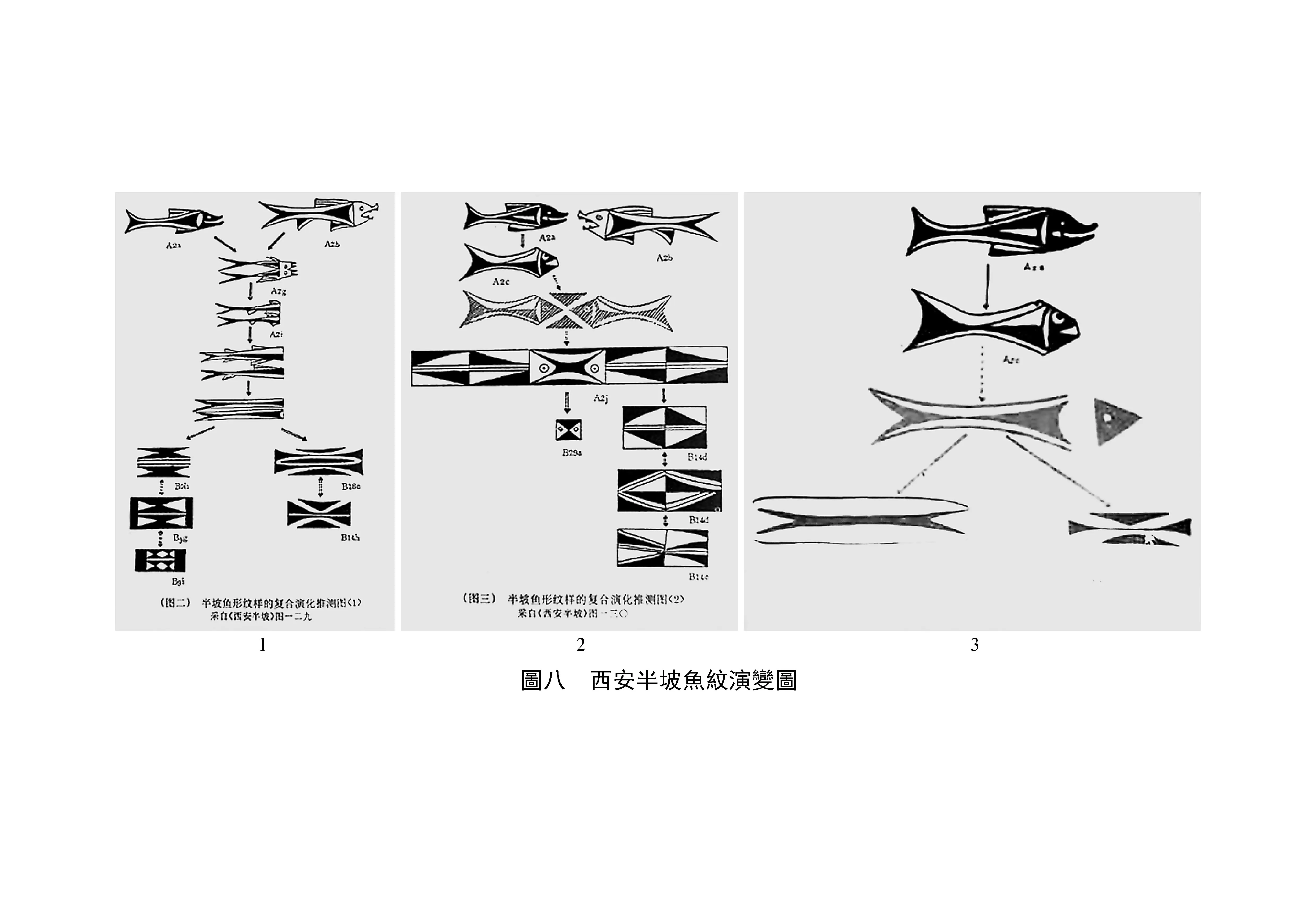

在史前彩陶紋飾中,也能找到從寫實或具象的圖形向抽象圖形演變的痕迹。《西安半坡》(1963)考古報告不但梳理了半坡人面魚紋、魚身紋、魚頭紋和部分圖案花紋的演變,而且明確勾勒出該遺址出土的魚形紋樣的演化圖式(圖八)。(9)中國科學院考古研究所,陝西省西安半坡博物館編:《西安半坡》,文物出版社,1963年,第183—185頁。

李水城(1998)對馬家窑文化的器型和花紋進行了詳細的考古類型學分析,詳細地勾勒出以人蛙紋、四大圓圈紋、鋸齒紋、十字紋等紋飾爲代表的馬家窑文化彩陶紋飾的考古學類型歸屬,並討論了各類彩陶紋飾的發展演變規律。(10)李水城:《半山與馬廠彩陶研究》,北京大學出版社,1998年,第144頁。張朋川(2005)爲仰韶文化半坡類型魚身紋、魚頭紋、雙魚紋,仰韶文化廟底溝類型正面鳥紋、側面鳥紋,甘肅東部仰韶文化和馬家窑文化的鯢魚紋,馬家窑文化的人蛙紋、辛店文化的蜥蜴紋等衆多史前彩陶紋飾的演變做出了紋飾演化推測圖。(11)張朋川:《中國彩陶圖譜》,文物出版社,2005年,第182頁。以上研究各有其依據,但也包含一定的主觀推測成分。

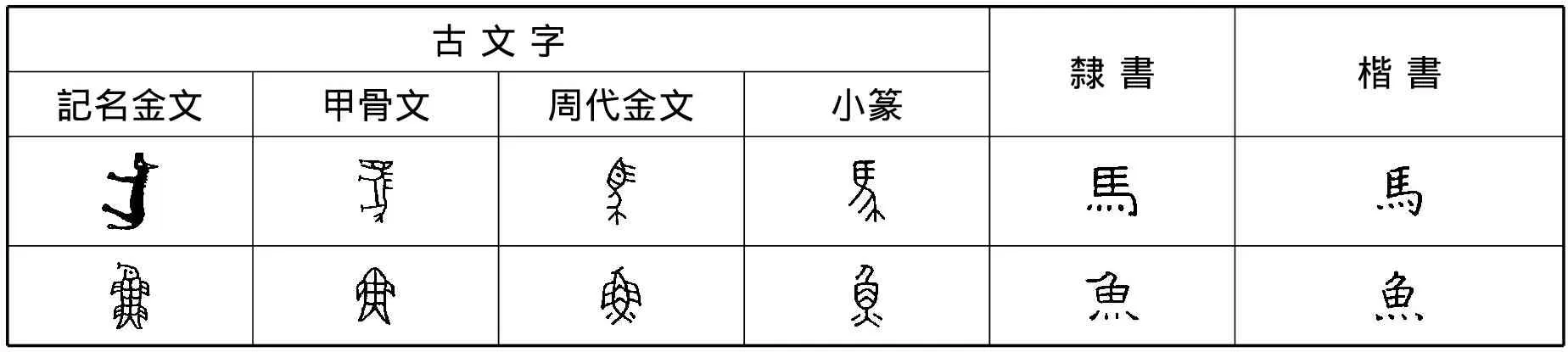

古漢字字形演變中由繁到簡的演變痕迹比較明顯,規律性更强,如“馬”字和“魚”字的字形演變(圖九)。雖然字形的簡化和記號化是漢字字形演化的主要趨勢,但是,古漢字演變過程中也相應出現了一些由簡到繁的現象。如上、下、玉、肉、角、侯、天、正等字,就都在歷史上出現過繁化的情況。(12)裘錫圭:《文字學概要》(修訂本),商務印書館,2013年,第36頁。

圖九

實際上,無論在史前藝術還是古漢字的圖形演變過程中,簡化和繁化都是相互調適、相互促進的一對關係,並非一味簡化,或者一味繁化。即使我們在史前藝術中發現了部分圖形紋樣的演化痕迹,甚至出現了部分成系列的紋樣演變,也不能簡單得出史前藝術圖形紋樣都是從寫實或具象的圖形演化爲抽象圖形的結論。岩畫學家蓋山林明確指出:“寫實主義和抽象主義的圖像,似乎從岩畫藝術誕生之日起就以孿生的形式一起出現了,這裏似乎不存在所有抽象的圖案都是從寫實逐漸發展爲抽象的,也不存在相反的過程,即一開始是抽象的圖案,以後逐步向着寫實發展。我們可以舉出許多由寫實發展爲抽象的實例,然而没有根據得出抽象岩畫是由寫實岩畫發展而來的結論。”(13)蓋山林:《世界岩畫的文化闡釋》,北京圖書館出版社,2001年,第429頁。同理,古漢字的字形演變雖然以簡化爲主,簡化和規範化的趨勢更加明顯,但顯然也不能完全忽略漢字字形的繁化和美術化的傾向,否認簡化和繁化之間的相互促進和相互補足作用。

(二) 史前藝術對“表意圖式”的建構與漢字的符號構意一脈相承(14)王寧《漢字構型學》(2002:24)將原初造字時造字者的主觀造字意圖稱之爲漢字的構意或造意,並認爲構意或造意是文字的造字理據。王寧先生指出:“造字理據因社會約定而與字形穩定的結合在一起,它是漢字表意性質的體現。”王説更强調文字的社會約定及其擴散過程,本文所説的“漢字的構意”,則更强調漢字構意過程中對來自史前的衆多史前意象的吸收和借鑒,即史前圖畫和符號與古漢字之間的“二次約定”。二次約定並不限於符號能指的層面,還包括上一級符號的能指與所指之和與下一級符號能指之間的約定。有關“二次約定”的討論,請參拙作《論“二次約定”》(《語言研究》2007年第3期)

目前爲止,學術界對史前藝術構圖與漢字構形規律的研究成果還算豐富,但對史前藝術與漢字構意方式的關聯性研究却尚未給予足夠的重視,本文認爲應該特别强調對“漢字構意方式”的研究。既然古漢字是公認的表意文字,“圖畫表意性”是古漢字和史前圖畫的根本特徵,它是存在於史前符號與古漢字兩者之間的最大公約數,那就應充分研究。“圖畫表意性”顯然不能僅局限於圖畫和符號的構圖,而應包含圖畫和符號的構意,由構圖與構意共同組成。所以,我們在這裏引入一個能夠更好地概括史前藝術構意方式及其聯繫的術語——“表意圖式”,(15)米爾恰·伊利亞德著,楊儒賓譯:《宇宙與歷史:永恒回歸的神話》,聯經出版公司,2000年。以便揭示史前視覺表達方式與古漢字在符號構意方面的聯繫。

我們這裏所説的“表意圖式”,簡言之就是指突破了圖符形、義關聯表層以及圖形直接表意局限,轉而指向圖符的象徵功能及其深層意義建構的符號表現形式。按照構圖方式和象徵功能的不同,史前藝術材料的表意圖式可以再劃分爲表意圖式Ⅰ、表意圖式Ⅱ和表意圖式Ⅲ三大類。

表意圖式Ⅰ與原始巫術—宗教觀念密切關聯,構圖本身即表現構意;表意圖式Ⅱ雖然也與原始巫術—宗教觀念有關,但其符號的組合關係在構圖中明顯表現了出來,爲我們結合出土語境,揭示符號構意提供了便利條件。表意圖式Ⅰ和表意圖式Ⅱ都與原生神話處於共時狀態,故表意圖式與原生神話相互補足,組構成符號形式的原始意象,成爲後世文字創制過程中的符號構意之源泉。表意圖式Ⅲ與原始記事有關,其實質是一種社會約定性的“意指關係”,其間存在因果性關聯,需要歷史叙事的補充。

1. 表意圖式Ⅰ

表意圖式Ⅰ的圖形面貌介於具象與抽象之間。與寫實的圖形相比,表意圖式Ⅰ更多使用圖形置换、變形、錯位、扭曲、倒置、夸張、擬人化等非常手法來表現原始的構意(意象)。此類表意圖式如中國境内南北岩畫中的神靈、人面像、巫師形象等等,它們大都表現的是先民們在宗教儀式、夢幻場景中與原始的宗教觀念緊密相連的心理體驗和情感體認。其構圖風格詭異,表意方式神秘隱晦,經常以一種視覺意象和神話母題的形式呈現出來(圖十、十一)。

圖十 1. 太陽神:陰山;2太陽神:雲南滄源;3. 太陽神:陰山;4. 太陽神:廣西左江;5. 巫師:賀蘭山;6. 巫師:陰山;7. 人面像:陰山;8. 人面像:賀蘭山;9. 人面像:賀蘭山;10. 人面像:賀蘭山

圖十一 1. 鳥人:雲南滄源;2. 羽人:雲南滄源

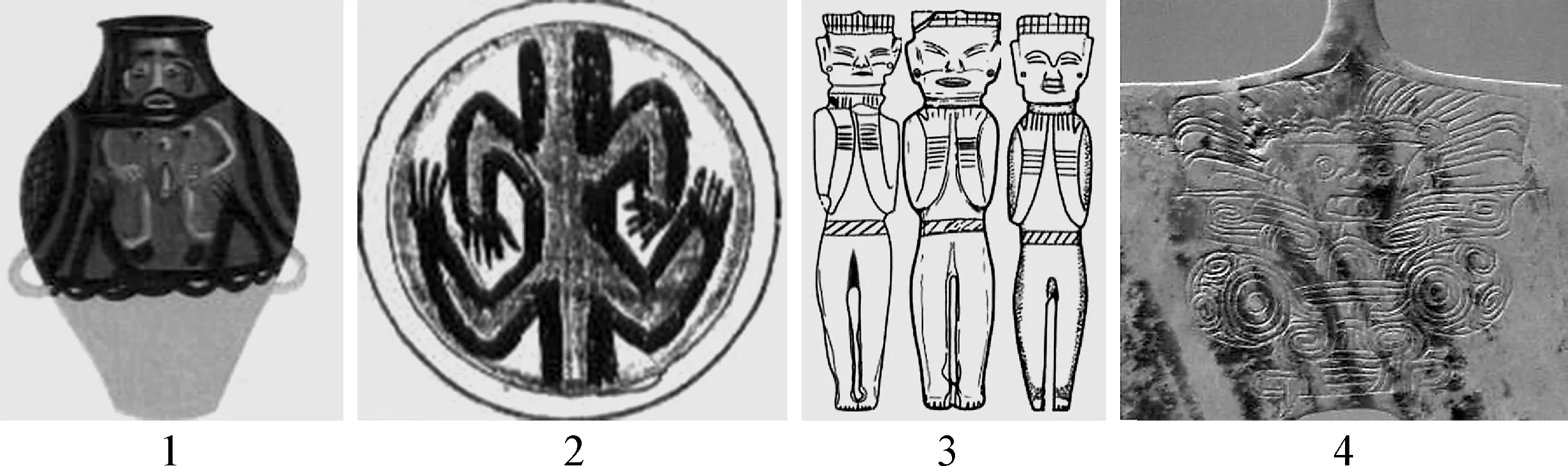

中國境内史前彩陶器、石器、玉器(包括雕塑)之上也不乏神秘意象符號或富有神秘意境的造像,如馬家窑文化的陰陽人像,人蛙紋,安徽淩家灘文化的玉人,良渚文化的神人紋,等等(圖十二)。

圖十二 1. 陰陽人像:馬家窑;2. 人蛙紋:馬廠;3. 玉人:淩家灘;4. 玉神人獸面紋:餘杭瑶山

大汶口文化晚期(約BC2800—BC2600)大型陶缸和陶甕腹部刻劃的比較形象的符號,(16)高廣仁、欒豐實:《大汶口》,文物出版社,2004年。同樣是對史前意象的符號表達(圖十三)。裘錫圭先生認爲:“大汶口文化象形符號跟古漢字的相似程度是非常高的。它們之間似乎存在着一脈相承的關係。”“大汶口文化象形符號應該已經不是非文字的圖形,而是原始文字了。”(17)裘錫圭:《漢字形成問題的初步探索》,《中國語文》1978年第3期,第32頁。

圖十三 山東大汶口文化晚期象形符號

甲骨文中的龍、馬、鬼、周、興、琮等方國字,一部分先公、先王名稱的夒、亥、河、岳等字,帝、鳳(風)及東、南、西、北方位神一類的神祇字雖然在圖形樣貌上較之族氏銘文更加抽象化,但這些專有名詞都充滿神秘的史前意象,而不僅僅是簡單的形體表意。

2. 表意圖式Ⅱ

表意圖式Ⅱ的畫面除了主圖形之外,往往還有附加符號或示意符號,主圖形與附加圖形構成一種“組合關係”,並以組合關係的形式來整體表意,依據符號“組合關係”的有無,我們把表意圖式Ⅱ與前面所説的表意圖式Ⅰ區别開來。

中國境内的部分史前雕塑以及史前陶器、玉器上的一部分紋飾,如雙墩文化人面像、仰韶文化半坡類型中的人面魚紋、仰韶文化廟底溝類型中的鳥銜太陽紋、著名的鸛魚石斧圖、辛店文化的雙鈎紋與日月紋、河姆渡一期的豬紋等等,都具有明顯的象徵含意,且大都存在一定的組合符號關係,可作爲表意圖式Ⅱ的典型例子。

仰韶文化的人面魚紋自身的圖形構成就已經很奇特,中間的主圖形是一個人面,耳朵和嘴部的兩側各有兩條魚,主圖形的兩邊也是對稱的兩條魚,整個圖形的構意明顯組合了多種構圖元素;仰韶文化廟底溝類型中的鳥銜太陽圖形中的鳥是背負太陽運行的“金烏”,鳥上、下的曲綫代表太陽的運行軌迹,而黑色的圓圈代表太陽,也是圖形構意的組合;馬家窑文化陰陽人像的主圖形不但融合了雕塑和彩繪兩種藝術表現手法,而且被四大圈紋圍繞,同樣構成明確的組合符號關係;辛店文化雙溝曲紋與日月圖形的組合符合同樣具有明顯的象徵意義(圖十四)。

雙墩文化神人紋主圖形與頭頂代表太陽的圓圈,鼻子兩側延伸出的黑點共同構成“組合關係”符號,表現神秘的意象;河姆渡一期豬紋身上刻滿紋飾,豬圖形與身上紋飾同樣構成組合關係符號;安徽淩家灘的玉鷹更是非常典型的組合關係符號的例子,其主圖形由鷹+雙豬構成,本身就已經是一層組合符號關係了,再加上中間部位的八角星紋,則構成更加複雜的組合關係符號,表現更加神秘的史前意象(圖十五)。

圖十五 1. 神人紋:蚌埠雙墩;2. 豬紋:河姆渡遺址一期;3. 玉鷹:安徽含山淩家灘

古漢字中有一部分圖形文字同樣是具有明顯的“組合關係”的符號,如以“亞”字框爲圖形主體+其他字符或圖形組成的“亞”字系圖形文字(圖十六),(22)此處所舉幾例圖形文字圖形均來自姜亮夫:《古文字學》,雲南人民出版社,1999年,第28—32頁。姜書尚有若干此類例子並一一做出解釋,請讀者自行參看。以“册”字爲圖形主體+其他字符圖形組成的“册”字系圖形文字,等等。姜亮夫先生結合文字考釋與古禮研究方法考釋“亞”字系圖形文字,認爲圖十六諸例中,圖1(原書圖六十二)表現的是“生子廟見之禮”,圖2(原書圖六十三)表現的是“冠於廟堂禮”;圖3(原書圖六十四)表現的是“狩獵有獲祭於廟堂之禮”,圖4(原書圖六十五)表現的是“女子廟見禮”;圖5(原書圖六十六。今按:姜氏原圖恐倒,今正之。)表現的是“廟堂大儺禮”,圖6(原書圖七十一)表現的是在宗廟獻羊“以行養老之禮”,圖7(原書圖七十三)表現的是“獻俘於廟堂禮”。姜説還概括了此類圖形文字的構型特徵:“這裏面有的‘形’已經是文字體系,有的形則尚未凝定爲文字,只是繪畫與文字的過渡體。”(23)姜亮夫:《古文字學》,第29頁。姜亮夫先生的考釋方法爲此類圖形文字的釋讀開闢了一條新路,具有重要的方法論價值。

圖十六

古漢字中所謂“標誌指事字”和“會意字”,其符號構意方式與史前藝術中表意圖式Ⅱ的構意方式或許一脈相承。指事字如元、身、眉、須、枼、(24)元、身、眉、須、枼等字,裘錫圭先生將其歸入表意字當中的象物字(裘錫圭:《文字學概要》,第119頁)。若從符號構意的角度觀察,似乎把它們看成是指事字更爲合理。亦、厷、等字。會意字如宿、即、隻、杲、莫(暮)、監等字,它們都使用了主圖形+符號或圖形會合構意的構意手法。

對表意圖式Ⅰ和表意圖式Ⅱ的意義解讀通常離不開與之相關的神話叙事的闡釋。只有充分發掘與史前圖像相對應的原生神話,才能找到隱藏在神秘的史前圖像背後的史前意象,真正解開漢字構意之謎。中國境内史前時代的材料,如仰韶文化廟底溝類型、大汶口文化乃至河姆渡文化中廣泛存在的鳥紋和變形鳥紋,就與中國上古神話傳説中的“日入出神話”“射日”神話,“三足烏”或“金烏”太陽鳥神話密切相關,兩者存在互文關係(下文我們還會討論這個話題)。人類學調查中在大洋洲、美洲等原住民社會發現的象徵圖式與原生神話的關聯互補似亦可作爲很好的佐證。(25)詳參拙作《藝術·考古與文字起源:前文字研究》第二章第二節“前文字與早期文學叙事的關聯”(待刊稿)。

3. 表意圖式Ⅲ

此處所説的表意圖式Ⅲ,即通常所謂的原始記事符號或記號,如符號岩畫和陶符,等等。

無論是在史前符號岩畫,還是在史前陶符中,它們在圖形上均表現爲抽象符號或記號。具體又分兩種情況,其一,單個出現的記號,本身就是單一的幾何圖形;其二,組合出現的記號或記號組合,記號的排列組合已經初步折射出綫性邏輯和歷史叙事的痕迹。表意圖式Ⅲ(原始記號)並不是從圖畫演變來的,它們從一開始就是抽象的記號,並與具象的圖畫同時出現,共同存在,有自己的源頭和獨立的發展道路。换句話説,無法從時間早晚上判定史前“圖畫”與“記號”出現的先後次序,不能得出記號來源於圖畫的結論。我們甚至也找不到單個記號與組合記號誰出現早,誰出現晚的痕迹,無法簡單推導出組合記號一定是由單個記號組合而成的結論。

(1) 單個出現的記號

中國境内南北岩畫地點幾乎都發現有數量不等的記號岩畫,如北方地區的陰山岩畫、烏蘭察布岩畫、巴丹吉林沙漠岩畫、賀蘭山岩畫、大麥地岩畫等等;南方地區的福建華安仙字潭岩畫、四川珙縣岩畫、廣西左江岩畫、廣西寧明花山岩畫、雲南滄源岩畫,等等。

上世紀初,嶺南大學教授黄仲琴先生(1915)首先對福建華安仙字潭岩畫進行了考察,論定其爲“汰溪古文”。(26)黄仲琴:《汰溪古文》,《嶺南大學學報》第4卷第2期,1915年。80—90年代,圍繞仙字譚岩畫的性質,學術界展開了熱烈討論,先後發表論文40余篇,集中探討了岩畫的性質及其與文字的關係。(27)参見福建省文物管理委員會:《華安汰内仙字潭摩崖的調查》(《文物參考資料》1958年第11期);林蔚文:《福建華安仙字潭摩崖石刻試考》(《福建文博》1984年第1期);朱維干:《古代七閩的摩崖文字》(《福建文博》1984年第1期);蓋山林:《福建華安仙字譚石刻性質考辨》(《美術史論》1988年第3期);等等。經過這場學術大辯論,多數岩畫學家主張把符號(記號)岩畫視爲“原始記事符號”,認爲記號岩畫“大都是各地區没有發明文字之前的符號,有些符號成爲後世文字的先聲”。(28)蓋山林:《中國岩畫學》,書目文獻出版社,1995年,第193頁。但也有部分岩畫學家對岩畫與文字的關係持有比較樂觀的態度:“我們有理由認爲,中國最古老的文字與岩畫同出一源。其創造的方法是相同的,有的字形與岩畫相似,有的字形與岩畫完全相同。中國的漢字起源於岩畫,或基本起源於目前在中國廣大地區發現的岩畫。可以説,岩畫就是中國象形文字之父母。”(29)陳兆復:《古代岩畫》,文物出版社,2002年,第239頁。

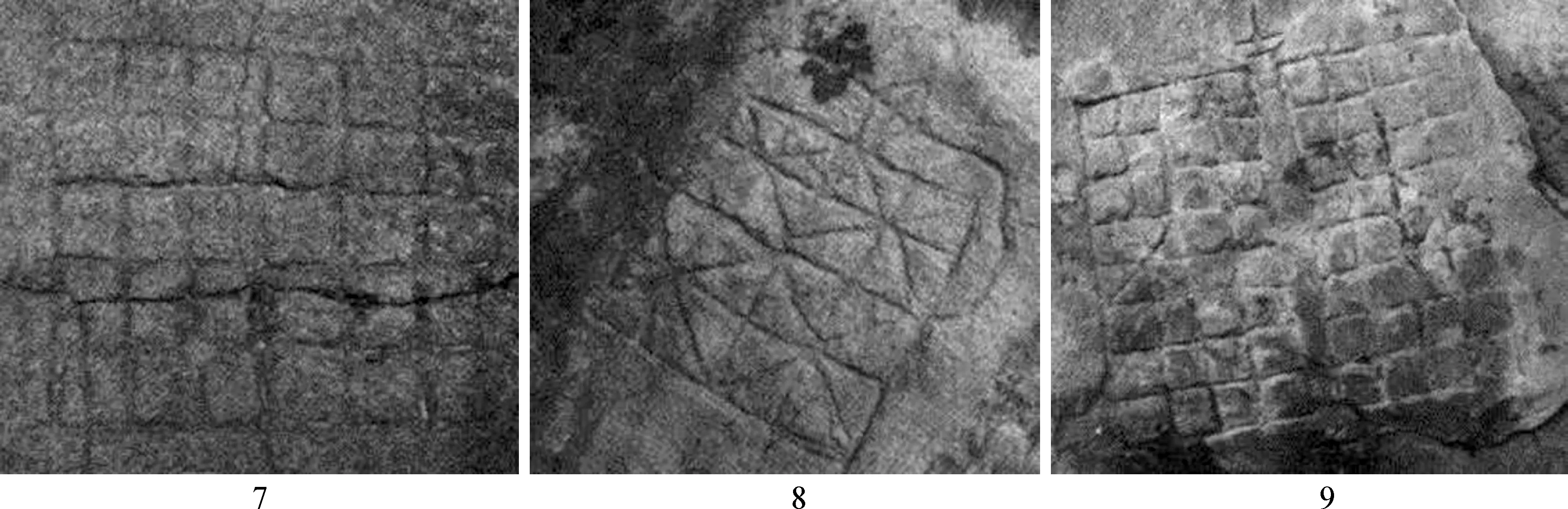

21世紀初,中國境内新發現了兩處記號岩畫分布非常密集的岩畫地點,即寧夏大麥地岩畫(30)據西北第二民族學院:《大麥地岩畫》(上海古籍出版社,2007年)的介紹,大麥地岩畫中單個出現的記號岩畫的數量約有180餘種,組合符號岩畫約有100餘例,與其他圖像混雜在一起的岩畫也多達110餘例,無論是單個記號岩畫,還是組合符號岩畫,兩者的數量都達到前所未有的程度,值得高度重視。和中原具茨山岩畫。大麥地單個記號岩畫達到180餘種,其中有些記號岩畫的外形類似漢字筆畫或整字(圖十七),如下面列舉圖十七圖形之0224、0464、0718、0889、1446、1670、1761,等等。這種情況究竟是某種巧合還是摻入了後人的作品呢?究竟是漢字向西傳播所致呢,抑或是中文字元源於北方岩畫呢?目前尚難以定論,值得深入研究。

圖十七 大麥地岩畫中的單個符號舉例

束錫紅、李祥石(2007)認爲“大麥地岩畫中,有許多象形與抽象符號可能是古老文字産生前的圖畫形式”。(31)束錫紅、李祥石:《岩畫與遊牧文化》,上海古籍出版社,2007年,第35頁。其後,楊敏、劉景雲、束錫紅(2007)撰文討論了大麥地岩畫的圖畫文字性質及其與漢字的關係,並將大麥地岩畫與漢字起源直接掛起鈎來。(32)楊敏、劉景雲、束錫紅:《大麥地岩畫與漢文字的關係》,《西北第二民族學院學报》(哲學社会科學版)2007年第5期,第101頁。

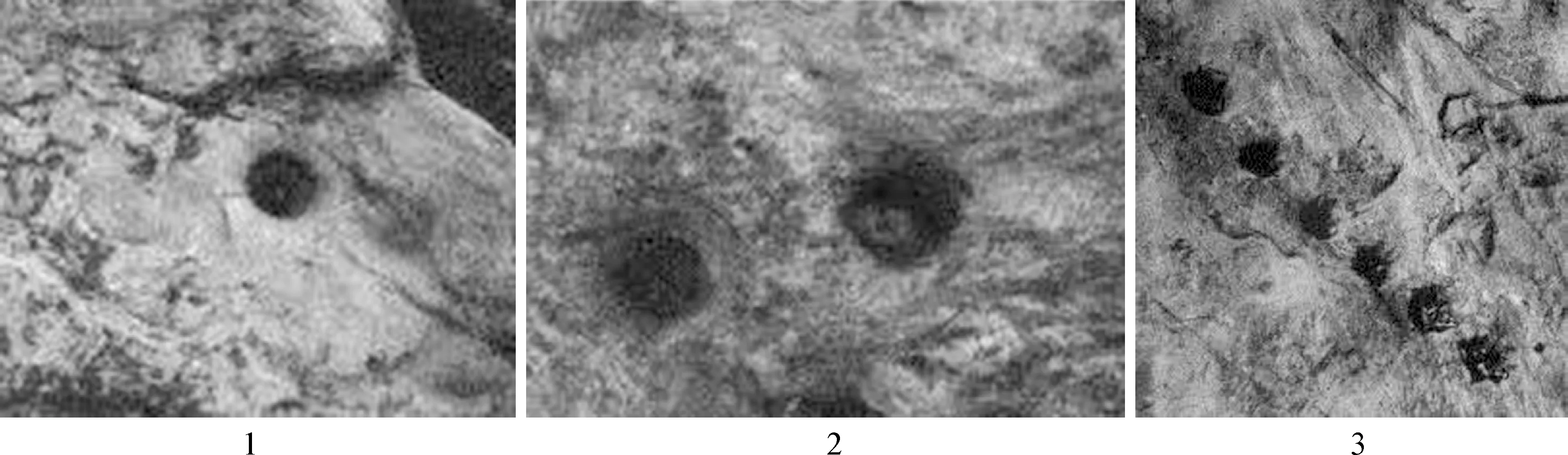

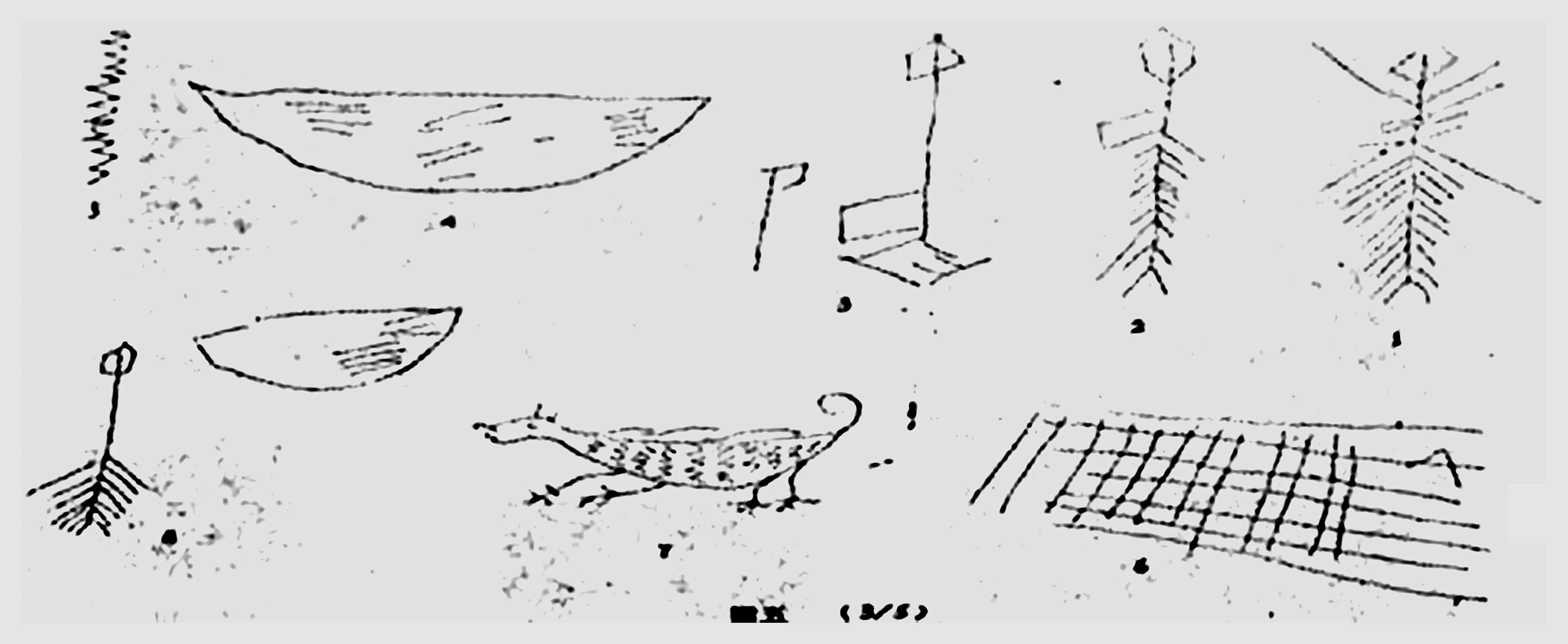

2004年新發現的河南新鄭具茨山岩畫的主要形態是各種幾何形記號,其中尤以圓形凹穴爲代表,該地記號岩畫的數量和規模即使在世界範圍内也是少見的。(33)劉五一主編,劉宏民著:《具茨山岩畫探秘》,中州古籍出版社,2010年,第57—82頁。

圖十八 河南新鄭具茨山岩畫中的記號岩畫舉例 1. 單圓穴;2. 雙圓穴;3. 六圓穴;4. 雙十二圓形;5. 方單穴;6. 雙方穴;7. 方格;8米字格;9. 棋盤格;10. 平 行綫;11. 方格、圓、網格

岩畫學家陳兆複認爲中原地區的具茨山記號岩畫爲文字誕生提供了一種可能性。“在具茨山岩畫中,符號和圖形不僅數量特别巨大,而且有些排列和組合有着一定的規則,有其類型性和恒定性。這就爲我們辨識它們提供了可能性,也爲文字的誕生提供了可能性。”(34)陳兆復:《具茨山岩畫序》(見劉五一編著:《具茨山岩畫》,中州古籍出版社,2010年,第12頁)。

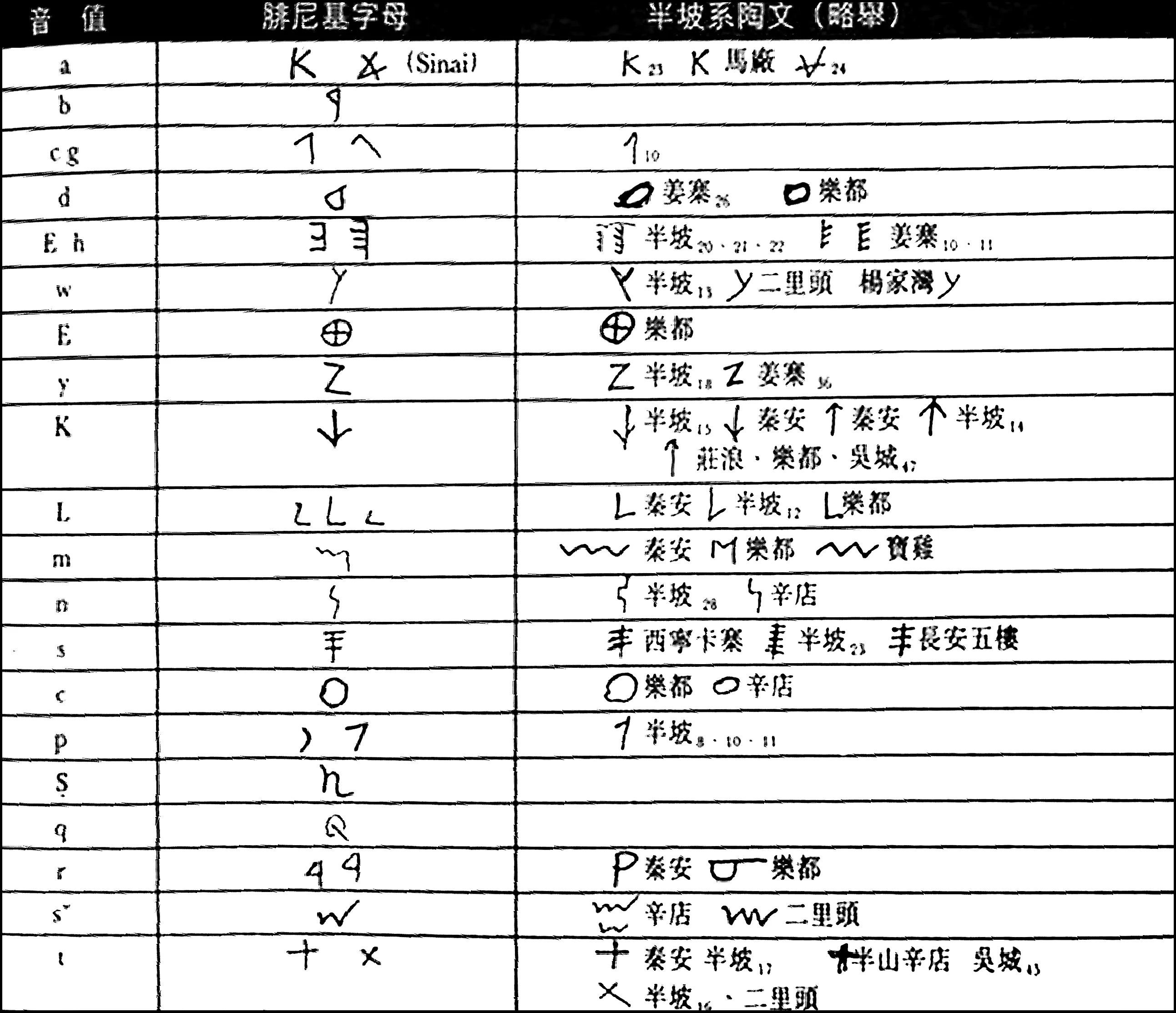

除以上兩地之外,中國境内各地岩畫中大都發現了記號岩畫,但對這些記號岩畫的性質,岩畫發現者和研究家們往往語焉不詳。其中僅有少數幾位岩畫學家提出了自己的看法,比如在探討内蒙古草原烏蘭察布岩畫單個記號的性質時,蓋山林先生就提出烏蘭察布單個記號岩畫是古突厥文源頭的觀點,並且列出兩者對應情況如下(圖十九):

圖十九

他説:“以上可以清楚地看到突厥岩畫與古突厥字母間存在着極大的一致性,這不僅證實了具有此類符號的岩畫應是突厥人的作品,而且從中可推知大多數古突厥文字母起源於圖畫文字。”“見於岩畫中的各類符號,遠遠超出古突厥字母的數字,同時有些突厥字母並不見於岩畫,這種現象或在暗示,突厥人刻劃這些岩畫時,尚未創造出古突厥文,但已具有圖畫向文字過渡的形態。”(35)蓋山林:《中國岩畫學》,書目文獻出版社,1995年,第173頁。

上個世紀以來,中國境内各考古文化,如裴李崗文化賈湖遺址、大地灣一期文化、蚌埠雙墩文化、仰韶文化、馬家窑文化、屈家嶺文化、良渚文化等均發現了數量衆多、來源各不相同的史前陶符。由於符號形態近似古漢字,陶符與古漢字的關係備受學界重視,成爲漢字起源研究重點關注的熱門話題。學者們對史前陶符的認識仍然存在較大的分歧:李孝定(1969)、(36)李孝定認爲“半坡陶文是已知的最早的中國文字,與甲骨文同一系統”。(李孝定:《從幾種史前及有史早期陶文的觀察蠡測中國文字的起源》,《南陽大學學報》,1969年第3期,第1—28頁)郭沫若(1972)、(37)“彩陶上的那些刻劃符號,可以肯定的説就是中國文字的起源,或者説中國原始文字的孑遺。”(郭沫若:《古代文字之辯證的發展》,《考古學報》1972年第1期,第1頁)。于省吾(1973)、(38)“西安半坡所發現的仰韶文化的陶器口緣外,往往刻畫着簡單的文字。……這種陶器上簡單的文字,考古工作者以爲是符號,我認爲這是文字起源階段所産生的一些簡單文字。仰韶文化距今約有六千多年之久,那麽,我國開始有文字的時期也就有了六千多年之久,這是可以推斷的。”(于省吾:《關於古代文字研究的若干問題》,《文物》1973年第2期,第32頁。)王志俊(1980)(39)“通過對上述這些刻符的辨識,我們認爲仰韶文化的這批刻符已屬文字,它就是古漢字的起源,已有了基本固定的形、音、義,和商周甲骨文、金文屬一個系統即象形文字系統。從仰韶文化到商周文化約四千年之久,中間雖有許多缺環,但是甲骨文和金文直接從刻符中吸收了大量精華,既有表示數字的符號,還有許多象形文字的符號。可以這樣説:仰韶刻符和商周甲骨文、金文是一脈相承的,甲骨文、金文是仰韶刻符的發展,其中有仰韶文字深深的烙印。”(王志俊:《關中地區仰韶文化刻畫符號綜述》,《考古與文物》1980年第3期,第19—20頁)等人認爲史前陶符就是中國文字的起源或者就是文字。李孝定、王志俊還進一步推定仰韶文化刻符與商周甲骨文、金文同屬象形文字系統。鞏啟明(1981)、(40)“在姜寨發現的刻劃在陶器上的記事符號,也是屬於意識形態方面的重要内容。過去在西安半坡,寶雞北首嶺,長安五樓,合陽莘野,銅川李家溝,臨潼零口、垣頭等遺址都曾或多或少地發現過一些標本,但都没有姜寨遺址發現的數量和種類多。姜寨的標本大大的充實了這方面的研究資料,它對研究我國古文字的淵源和形成,對研究我國古代的精神文化都具有相當重要的意義。”(鞏啟明:《姜寨遺址考古發掘的主要收穫及其意義》,《人文雜誌》1981年第4期,第124頁)嚴汝嫻(1982)、(41)“我們認爲,半坡、姜寨的刻劃符號,可能與普米族的刻劃符號相似,基本都是一種特定的記事符號,尚不是文字。”(嚴汝嫻:《普米族的刻劃符號——兼談仰韶文化刻劃符號的看法》,《考古》1982年第3期,第315頁)汪寧生(1981)(42)“半坡等地出土陶器上的符號,常被人們作爲漢文字起源的證據,認爲某一符號就是後來的某字。還有把半坡陶器符號與彝族文字比附起來的。我們認爲,這些幾何形符號像其他原始記事方法一樣,對後世文字發明有一定的影響,但本身決不是文字。它不過是像西雙版納傣族制陶時那樣,爲標明個人所有權或製作時的某些需要而隨意刻劃的。當時人們並未賦於一定的含意,今天自無從解釋。”(汪寧生:《從原始記事到文字發明》,《考古學報》1981年第1期,第23頁。)等人雖然也肯定各地出土的史前陶符對研究中國古文字有重要意義,但並不認爲陶符已經是文字,只是記事符號或者製造者和使用者所做的標記。裘錫圭(1978)主張從具體材料出發區别對待,他認爲仰韶、馬家窑、龍山和良渚等文化發現的史前陶符還只是記號,而大汶口文化的象形符號則已經是原始文字了。(43)“考古工作者發現的跟漢字形成有關的較古資料主要有兩種:一種是原始社會晚期的仰韶、馬家窑、龍山和良渚等文化的記號,一種是原始社會晚期的大汶口文化的象形符號。”“從總體上看,上面所舉的這類記號,跟以象形符號爲主要基礎的古漢字顯然不是一個系統的東西。但是它們對於漢字的形成還是有影響的。”“上一節討論的那種記號,雖然對漢字的形成有影響,却顯然不是漢字形成的主要基礎,大汶口文化象形符號跟古漢字的關係就不一樣了。”“把大汶口文化象形符號跟古漢字比較一下,就可以看出兩者的關係是很密切的。”“由此看來,大汶口文化象形符號跟古漢字的相似程度是非常高的。它們之間似乎存在着一脈相承的關係。”“大汶口文化象形符號應該已經不是非文字的圖形,而是原始文字了。”(裘錫圭:《漢字形成問題的初步探索》,《中國語文》1978年第3期,第32頁)姚孝遂(1983)主張應從符號的記語性和是否進入句子作爲判斷和區分史前符號和文字的標準。(44)“圖畫只有當它發展到與語言密切地結合起來,有比較固定的形體,並且有比較固定的讀音,能移具備記録語言的功能之後,才算是嚴格意義的文字。”“二里崗、藁城、大汶口等地出土的陶器上的一些圖像或刻劃只能屬於文字的早期階段,不屬於嚴格意義文字的範疇,其原因就在於:這些圖像雖然已是利用來表達某些概念,或爲了幫助記憶,但尚不完全具備記録語言的功能,我們尚未發現利用這些圖像組成的哪怕是一個最簡單的句子。”“就目前所知,小屯文化的殷墟甲骨文字,始具備這些條件,是最早的屬於嚴格意義文字的範疇。”(姚孝遂:《古文字的符號化問題》,國際中國古文字研討會論文集編輯委員會編:《古文字學論集初編》,香港中文大學出版社,1983年,第77—115頁)高明(1984)主張應區分陶符和陶文概念,指出兩者走的是不同道路,並不相干。(45)“陶符産生在公元前4千年的新石器時代仰韶文化期間,一直延續到春秋戰國時期。從現有資料看,不同地區和不同時代的陶符,各有特點,彼此重複的數量很少,只限於筆畫簡單的幾種,這種重複並非由於繼承或傳播所至,純屬偶然。陶器上刻寫的文字,據現有資料看,初見於大汶口晚期,成熟於商代中晚期,經過兩周和秦漢等各個時期的發展變化,一直使用到今天,仍然是廣大群衆用來表達語言的工具。陶符與陶文各自産生的時代不同,社會條件也不同,不是同範疇的事物,彼此走的也不是同一道路。”(高明:《論陶符兼談漢字的起源》,《北京大學學報》(哲學社會科學版)1984年第6期,第53頁)陳昭容(1986)對20世紀80年代以來陶符與漢字起源關係研究做了系統的概述,認爲仰韶文化陶符中的記數符號和氏族標誌符號與商周文字中的數字和族名金文形體相近,兩者之間應該存在一定的傳承關係。他强調“將某一遺址出土的陶文全部視爲文字,或全部視爲偶然的刻劃,都是片面的。”(46)陳昭容:《從陶文探索漢字起源問題的總檢討》,《史語所集刊》第57本,1986年,第696頁。

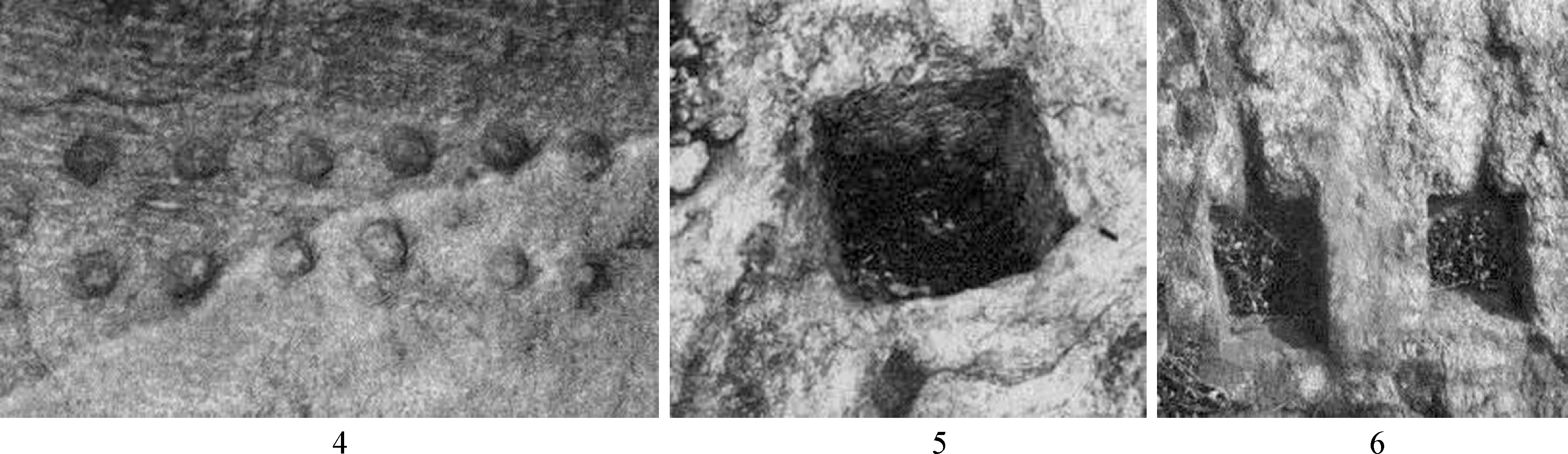

進入21世紀之後,學界對陶符與漢字關係的研究,無論在方法論,研究視野,還是對考古發掘材料的實際應用方面,都有了長足的進展。饒宗頤先生(2000)首先使用對比研究的方法,通過對半坡系陶符和腓尼基字母的比較,得出腓尼基字母來源於半坡陶文的結論(圖二十)。並指出:“今觀附録表2,陶符與腓尼基字母比較表,百分之七十以上實同於漢土仰韶期彩陶上的符號,這説明很可能遠古時期,西北地方閃族人與羌人雜處,通過商品貿易,閃族人遂采取陶符作爲字母依據的材料。”(47)饒宗頤:《符號·初文與字母——漢字樹》,上海書店出版社,2000年,第132頁。

圖二十 饒宗頤:腓尼基字母與半坡系陶文比較表

王藴智(2004,2012)薈萃並摹釋了各地出土的史前陶符,認爲漢字的起源與演進過程並不是一條單純的主綫,漢字體系的早期形成應該是在黄河流域中原地區。(48)王藴智:《中原地區與漢字體系的早期形成》(收入《黄河文明與可持續發展》第3輯,2012年,第1頁)。黄亞平(2004,2015)主張將漢字史研究分爲史前文字和成熟文字兩個時期,並采用不同的研究方法加以考察。史前文字時期的研究對象是包括陶符在内的“前文字”,對前文字的研究可綜合使用藝術學、考古學、人類學、符號學研究方法,考察史前圖形與符號的構圖、構意和神話叙事方式對漢字構圖和構意的影響,即漢字字符的來源問題;對成熟文字時期的漢字研究則應充分關注漢字形體演變和發展的規律。(49)黄亞平:《廣義文字研究芻議》,《青島大學師範學院學報》2004年第3期;黄亞平:《史前文字符號研究的基本觀點》,《中國海洋大學學報》(社會科學版)2005年第1期;黄亞平:《社會讀寫機制的建立和激發擴散是文字系統形成的真正動力——以甲骨文爲例》,《廣義文字學研究自選集》,中國社會科學出版社,2016年,第117—139頁。來國龍(2006)從方法論的高度討論了文字起源研究中的“語言學眼光”和漢字起源的考古學研究,明確區分了兩種研究的性質。他指出:“文字和語言有密切的關聯,但是,文字並不完全等同於語言。文字的起源和發展有它自身的規律和特點。……而要跳出‘文字’來研究漢字起源,具體理解文字從無到有、從原始文字到成熟文字的整個發展序列,及其相關社會機制和政治環境。借鑒楔形文字起源理論的最新發展,本文建議在漢字起源的研究中更多運用考古學的方法,從考古發現的實物及其環境出發,重新審視舊材料,努力發掘新材料,開闊思路,多從具體的器物功能、社會機制等層面去討論,以推進漢字起源的探索。”(50)來國龍:《文字起源研究中的“語言學眼光”和漢字起源的考古學研究》,北京大學考古文博學院編:《考古學研究(六)——慶祝高明先生八十壽辰暨從事考古研究五十年論文集》,科學出版社,2006年,第53—54頁。何崝(2011)出版了漢字起源研究的專著,提出“文字生成機制”理論,將文字生成分成三個階段:圖畫和符號階段,巫師文字階段和文字系統(通行文字)階段。他還特别强調通行文字的形成與社會經濟文化的發展,尤其是與貿易的關係,認爲“較大規模的貿易,是通行文字形成的原動力”,贊同“文字起源,不僅僅是一個單純的文字學問題,實際上還是歷史學、考古學、人類學、文獻學、傳播學及其他相關學科的問題。”(51)何崝:《中國文字起源研究》,巴蜀書社,2011年,第12—14頁。王暉對中國境内史前地域性文字,如中原文字之間與南方文字可能存在的相互影響予以充分關注。(52)王暉:《形義之橋與原始思維——史前圖畫及“文字畫”研究》,《學術研究》,2014年第10期,第138—147頁。

近年來,漢字起源研究問題還引起了許多漢語言文字學、考古學專業博士、碩士的關注,並以此爲題撰寫了多篇學位論文。牛清波(2013)在其博士論文中整理了截至2013年中國境内考古發現的刻畫符號,提出了區别刻畫符號與紋飾的方法,具體分析了不同考古學文化中的刻畫符號以及刻畫符號的文化傳播情況,重點研究了雙墩刻畫符號特點與性質及其對漢字形成的影響。此後,牛清波將他的漢字起源觀歸納爲:“漢字的起源是多元的,漢字的形成有着廣闊的背景。中華民族的文字體系是在漫長的時間内‘漸變’形成的。各區域的刻畫符號,或獨立發展,或通過交流,相互促進,相互影響,或多或少均對漢字的形成和發展作出了貢獻。”(53)牛清波:《中國早期刻畫符號整理與研究》,安徽大學博士論文(指導教師:黄德寬教授),2013年;《從刻畫符號看漢字形成的相關問題》,《中州學刊》2017年第3期,第141—143頁。孫瑩瑩(2010)的碩士論文從整體上把史前刻畫符號歸入“前文字”範疇,强調史前刻畫符號的前文字屬性及其對漢字起源研究的價值和意義。(54)孫瑩瑩:《試論新石器時代刻畫符號的前文字屬性》,中國海洋大學碩士論文(指導教師:黄亞平教授),2010年。

另有一些碩士論文對中國境内各考古文化出土的史前刻畫符號進行了專題研究。陳玭(2008)的碩士論文運用考古類型學方法研究青海柳灣彩繪符號,分類並綜合考察符號與相關器物、葬俗、墓葬分布位置等相關信息,盡可能還原彩繪符號的出土環境,解析彩繪符號所代表的意義,並初步確定這些符號的性質是“由陶工、畫工和窑工繪製的用於標記繪製工序的記事符號”。(55)陳玭:《青海柳灣彩繪符號研究》,西北大學碩士論文(指導教師:陳洪海教授),2008年。黄亞平、孫瑩瑩(2011)將雙墩符號定性爲“前文字”,提出“前文字對成熟文字的影響主要在構造原理上”的觀點,(56)黄亞平、孫瑩瑩:《雙墩符號的構成方式以及對文字形成的影響》,《中國海洋大學學報》(社會科學版)2011年第1期,第56頁。並具體討論了雙墩符號的構成方式對成熟文字構形的影響。王藴智(2011)認爲雙墩符號“應該是一種地域性的具有表意功能的符號系統,我們可以把它看成是一種地域性的原始文字”。(57)王藴智:《雙墩符號的文化特徵及其性質》,《中國海洋大學學報》(社會科學版)2011年第5期,第67頁。張春鳳(2015)從符號數量、符號重現率、功能、構形規則、記語性等五個方面爲良渚符號定性,認爲“良渚符號是一個龐雜的系統,有部分符號已經是文字”。並指出良渚符號的發生與發展並不是孤立的事件,而是與其他文化的符號,如大汶口文化符號、河姆渡文化符號、崧澤文化符號存在一定的關聯,或存在一定的傳播和繼承關係。(58)張春鳳:《關於良渚符號的定性》,《中國文字研究》2015年第2期,第139—144頁;張春鳳:《良渚符號關係論》,《西北民族大學學報》(哲學社會科學版)2015年第2期,第136—142頁。伍淳(2019)使用考古學文化類型學方法細緻梳理良渚文化刻畫符號,嘗試還原良渚刻符的出土語境,並從廣義文字觀的視野探討和分析良渚刻畫符號的性質,認爲“良渚刻符是裝飾紋樣、標記符號和記事符號等不同功能的符號相混雜的集合體”,提出“突破記語性和符號形態兩個尺度來探討文字形成問題”。(59)伍淳:《良渚刻畫符號研究》,中國海洋大學碩士論文(指導教師:□□□),2019年。寧如雪(2019)采用考古學文化類型學方法嘗試還原陶符出土語境,討論了仰韶陶符的前文字性質及其對漢字體系形成的作用。認爲“漢字的形成也必將是綜合的是多源的,陶器上的符號也是不可否認的源頭之一”。(60)寧如雪:《仰韶文化陶器符號研究》,中國海洋大學碩士論文(指導教師:□□□),2019年。以上討論的思路和方法,都爲我們今後進一步探索陶符與漢字體系形成的關係奠定了堅實的基礎。

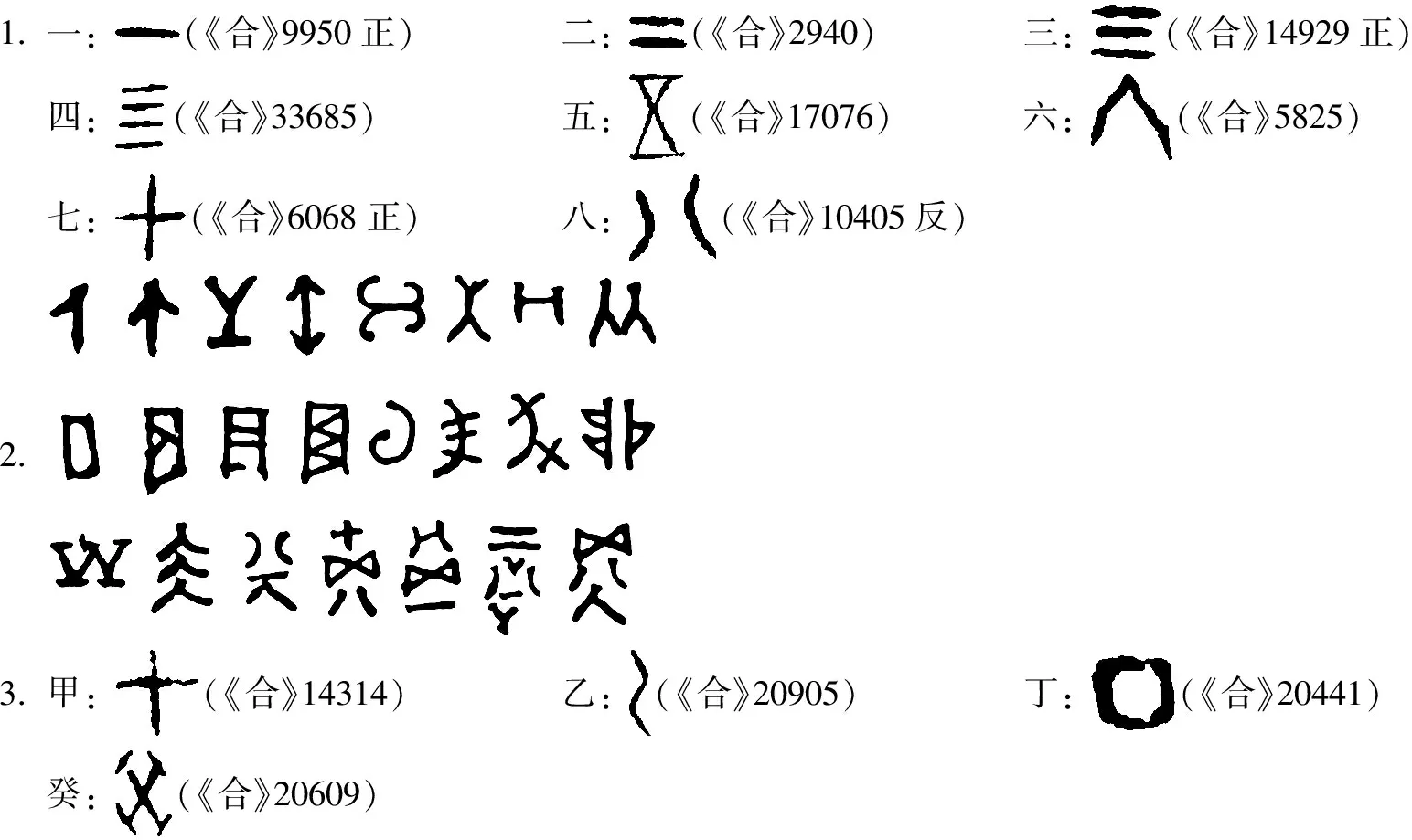

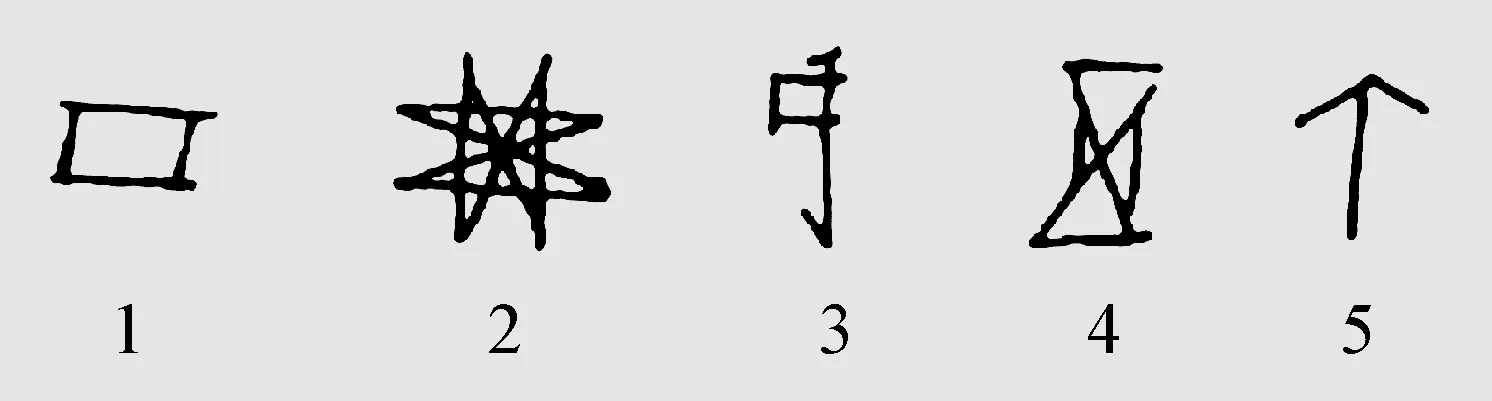

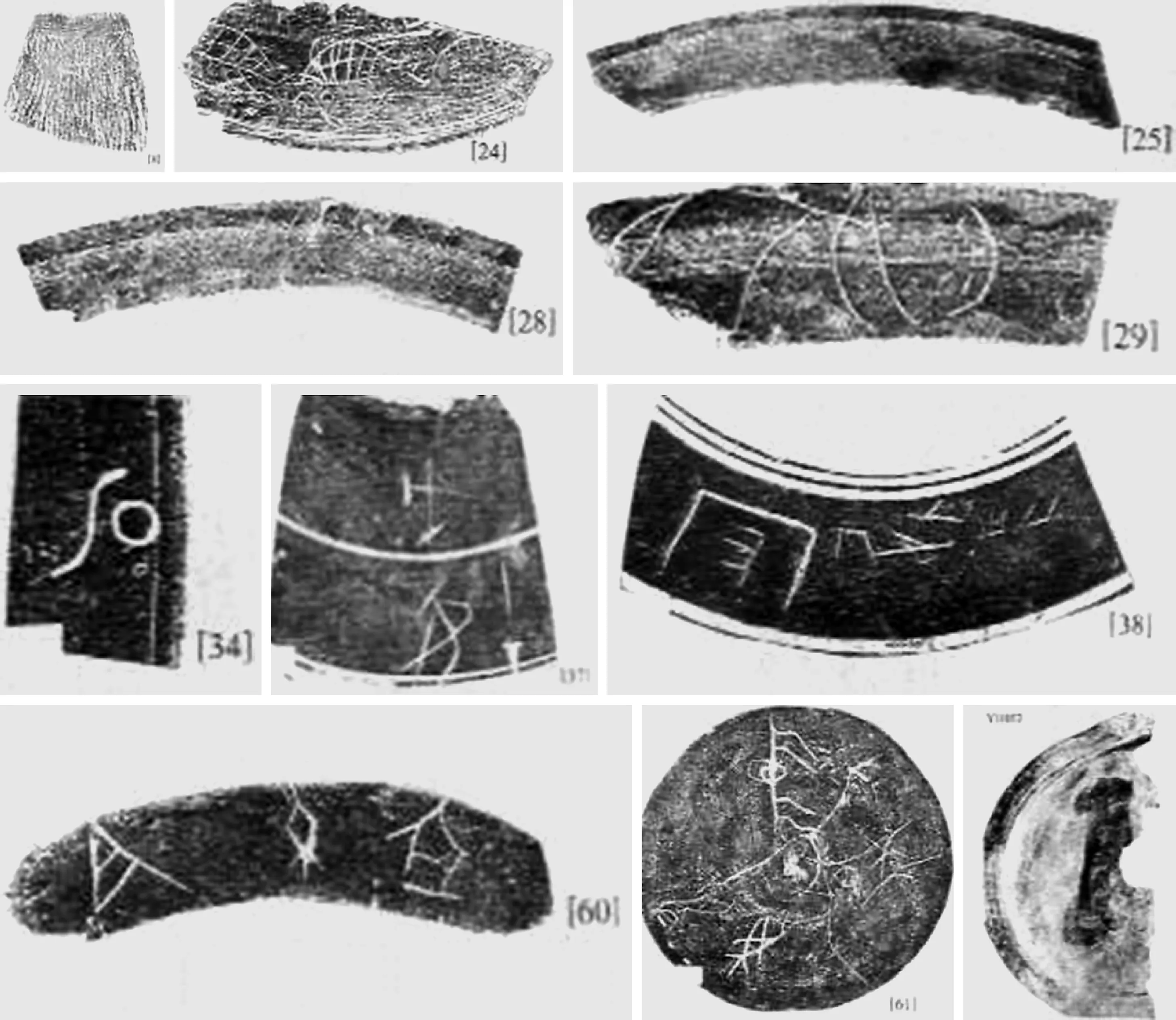

陶器上單個出現的記號,可能與族氏銘文存在一定的符號構意方式上的聯繫。裘錫圭指出:原始社會晚期出現在仰韶、馬家窑、良渚等文化裏用來記數、用作族名和個人標記的一些記號,很可能與商周金文中的數字、族名和天干字有一定的關係。如“一”到“八”幾個數字,部分記號式族名金文和記號式族徽,部分天干用字等等(圖二十一)。(61)裘錫圭:《漢字形成問題的初步探索》,《中國語文》1978年第3期,第27頁。

圖二十一

1. 甲骨文中從“一”到“八”的數字;2. 部分記號式族名金文;(62)郭沫若:《古代文字之辯證的發展》,《考古學報》1972年第1期,第13頁。3. 甲骨文部分天干字:甲、乙、丁、癸

我們認爲,對記號字的研究,應該把重點放在探究記號字的不同史前符號來源及其對符號構意的解讀方面,而不再滿足於表層次的符號形體比附,通過對史前記號不同來源的揭示,對史前意象嬗變過程的考察,進行“符號考古”,(63)所謂“符號考古”,乃是我們所倡導的史前符號研究方法。即賦予史前符號以考古發現實物對等的地位,通過考察史前符號的激發擴散途徑及其史前符號意象對文字構意的影響,爲文明固化和文字體系的形成研究開一新路。探索華夏文明“多元一體”格局形成過程中漢字系統形成所起到的關鍵性作用,以及其史前不同地域文化融合發展之路。

(2) 組合出現的記號或記號組合

無論史前岩畫,還是陶符,都有一些被稱爲“組合記號”或“記號組合”的情況出現。按照岩畫學家的解釋,每一組組合記號構成一個獨立的表意單位,表達一定的意義。所謂的組合記號又分爲兩類:一類是符號+符號形式的組合記號,另一類是圖畫+符號形式的組合記號。後一類形式爲各地史前岩畫所常見,此處我們單説前一類。

内蒙古陰山、烏蘭察布、巴丹吉林等地組合記號岩畫多爲表示天體的符號,如日、月、星、雲等的叠加與組合,大體上同一種符號的叠加僅表示數量的重複和程度的提高,但不同符號的組合則有可能構成新的含意(圖二十二)。

圖二十二 1—4. 組合記號岩畫:内蒙古陰山;(64)蓋山林:《陰山岩畫》,文物出版社,1980年,岩畫圖録988、1151、664、671。 5—6. 組合記號岩畫:内蒙古巴丹吉林(65)蓋山林:《巴丹吉林沙漠岩畫》,北京圖書館出版社,1998年,岩畫圖録946、1282。

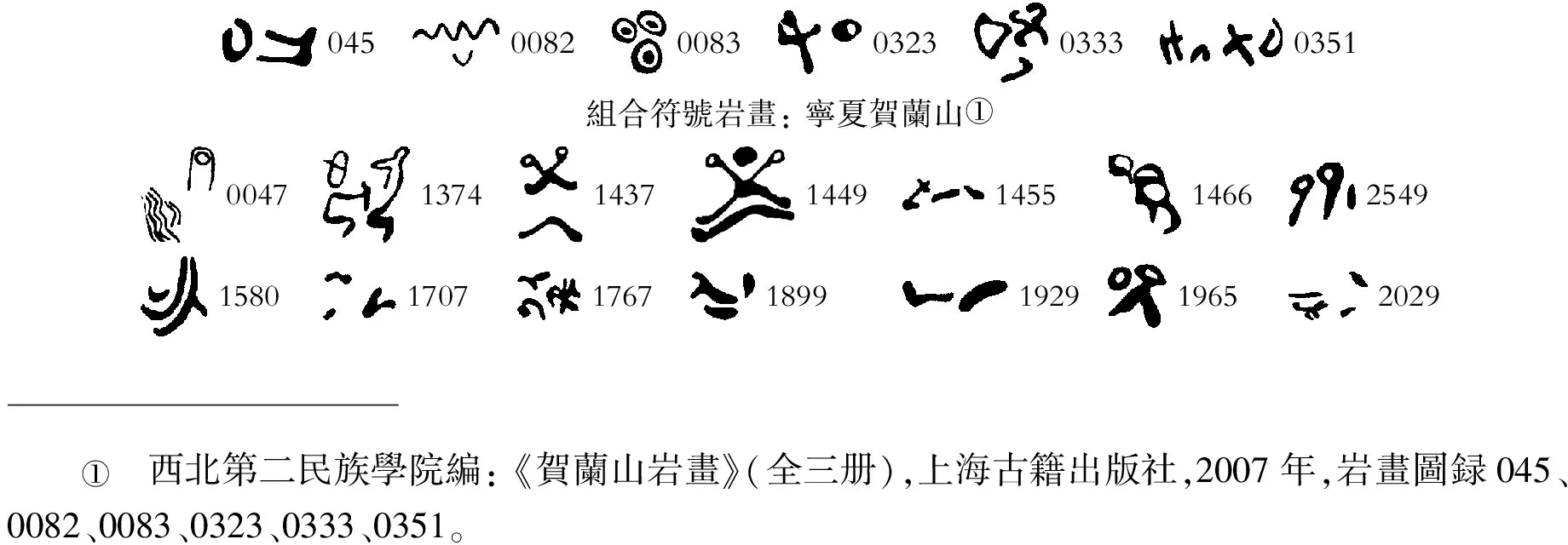

寧夏賀蘭山岩畫、大麥地岩畫的組合記號數量較多,且有所謂的“漢字筆畫形”風格。相對而言,賀蘭山岩畫中有較多的羊+符號的組合形式,大麥地岩畫則多爲符號+符號的形式,數量多達100餘種,構成了豐富多樣的組合記號樣本(圖二十三)。

圖二十三 組合符號岩畫:寧夏大麥地(66)西北第二民族學院編:《大麥地岩畫》(全四册),上海古籍出版社,2007年,岩畫圖録0047、1374、1437、1449、1455、1466、2549、1580、1707、1767、1899、1929、1965、2029。

楊敏、劉景雲、束錫紅(2007)使用釋讀甲骨文的辦法解釋大麥地組合記號岩畫的意義,並對其中的一些組合記號進行解讀,如圖二十三之0047被釋讀爲“暴雨成灾”,圖二十三之1374被釋讀爲“臣服”,圖二十三之2549被釋讀爲“警示”,等等。(67)楊敏、劉景雲、束錫紅:《大麥地岩畫與漢文字的關係》,《西北第二民族學院學報》(哲學社會科學版)2007年第5期,第101頁。

不但岩畫有組合形式,史前陶器之上也有一些按次序排列的圖案或記號,此類圖案或記號可能已初步具備語言系統中的句子一樣的邏輯次序,因此被很多人看成早期文字或文字萌芽。如江蘇餘杭南湖發現的一件黑陶罐,其肩部至腹上部按順時針方向刻劃了一組共8個圖案或符號(圖二十四),報告者認爲:“這件器物上的圖案如此集中且緊密相連,應具有一定的意義。”(68)餘杭縣文管會:《餘杭縣出土的良渚文化馬橋文化的陶器刻劃符號》,《東南文化》1991年第5期,第182頁。李學勤(1992)將其釋讀爲“朱戔石,網虎石封”八個字,意思是“朱去到石地,在石的境界網捕老虎。”(69)李學勤:《試論餘杭南湖良諸文化黑陶罐的刻劃符號》,《浙江學刊》1992年第4期,第108頁。

圖二十四 良渚文化黑陶組合記號:浙江省餘杭縣南湖遺址,距今5300—4200年。黑陶罐肩至上腹部連續刻出8個圖案(餘杭縣文管會,1991∶184)。

圖二十五

良渚文化黑陶罐成組陶文:江蘇南京吴縣澄湖古井群出土,輪製黑陶魚簍形罐腹部,公元前3800—前3200年左右(南京博物院、吴縣文管會,1985∶8)。

王暉(2013)認爲:“陶文是否組詞成句是判斷原始文字成熟的標誌,這種陶文也就是最早的正式漢字。良諸文化的時代在距今5300至4300年之間,這可證明良諸文化中組詞成句類的正式漢字産生在這一時期。”(74)王暉:《從甲骨金文與考古資料的比較看漢字起源時代——並論良渚文化組詞類陶文與漢字的起源》,《考古學報》2013年第3期,第295頁。

張炳火主編的《良渚文化刻畫符號》(2014)收録了歷年考古發現的良渚文化陶符632個,分爲象形符號,抽象符號,與其他符號三類。但他並未直接指明良渚文化發現的刻畫符號已經是文字,而是持有比較審慎的觀點。

與殷墟甲骨文同時出現的殷墟陶器符號不但有單個的,也有2個以上成組的情況。雖然這些成組的符號當做句子理解比較困難,但無疑已經是文字了(圖二十六)。

圖二十六 殷墟陶器多個符號或文字:李孝定:8五五;24魚魚龜;25犬蟲犬(虎?);28犬益(?);29犬益(?);34乙丁(石);37戊母十□;38婦糾□;60今□且;61中叀曰叀多六百友;82庚見石旨;李濟指出:兩個以上符號的情況都是陶器燒製好了以後人們又在器表刻劃或默寫了符號,可見,多個符號或文字與陶工無關。(75)李濟:《殷墟陶器研究》,上海人民出版社,2007年,第178頁。

如果説單個出現的陶符距離真正的文字比較遠,那麽,成組出現的陶符因爲可能具備成熟文字的形、音、義要素而被認爲已經是文字。但是,我們不要忘記,迄今爲止,對成組記號的語言學探討都遇到了難以克服的障礙,即其所記語言或者因爲時代久遠而消失,或者因爲語言實證材料匱乏而造成很大的缺憾。因此,學術界將成組記號解釋爲成熟文字雖然相對合理,但也只能停留在推測的階段而難有本質的突破。

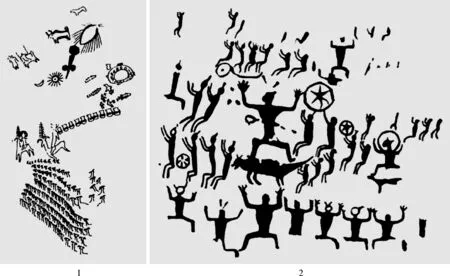

世界各地史前藝術中出現的大型畫面,往往與早期的神話叙事結合在一起,構成史前時代獨具魅力的圖像叙事方式(圖二十七)。在此類圖像叙事中,早期口頭文學—神話與傳説等深度參與其中,賦予大型畫面以叙事邏輯,並且對大型畫面的創作提供了一定的規範和秩序,圖像叙事則形象生動的再現了口頭叙事的生活場景和生活邏輯。圖像叙事和口頭叙述方式融爲一爐,共同呈現出無文字社會的文化記憶,起到了文字社會裏書面文獻所起的作用。印第安文明中有豐富的圖像叙事與神話傳説相得益彰,共同表意的案例,可作爲此種情況的旁證。(76)參見黄亞平、伍淳:《北美印第安原住民使用的象形文字(下):薩滿用象形文字的象徵功能》,《中國文字》2018年第4期。

圖二十七 1. 原始本教祭祀場景:畫面分爲上、中、下三部分。上方雕鑿了一馬、一犛牛、一站立人、一騎羊人和日、月以及極度夸張的男女生殖器,這種把太陽月亮和男女生殖器刻在一起的作法,似乎表現了古代藏族遊牧部落的把天體崇拜和生殖崇拜聯繫起來的模糊陰陽觀念;中部雕鑿了四個頭戴鳥形面具、正在圍繞着中間的象徵符號跳舞的巫師,周圍陳列了四條大魚,其中最大的一條魚頭尾相接呈圓盤狀,魚腹内孕育着十餘條小魚,旁邊還有一個圜底罐;很可能表現了原始本教的巫師舞蹈祭祀本教龍神的場景;下方一排横列著十個圜底罐,左旁有兩個騎羊巫師,大概是專門負責祭祀犧牲的神職人員,最下方整齊排列着九排125隻羊頭,應該是祭祀用的犧牲。(77)文物出版社編:《中國岩畫》,文物出版社,1993年,第70頁。2. 岩畫祭祀場景:廣西左江。(78)王克榮、邱仲倫、陳遠璋:《廣西左江岩畫》,文物出版社,1988年,第31頁。

總之,史前藝術家們在創作岩畫和製作彩陶紋飾的過程中普遍使用的側視、正視角度觀察取象,綫條描摹實物或填滿實物的輪廓、運用對稱分布原理、突出主體形象、部分替代整體等構圖手法,以及上面介紹過的三種類型的原始表意圖式,爲漢字的結體和符號構意奠定了扎實的基礎,並被歷史時代一代又一代的漢字創制者們提供了取之不盡的營養,成爲成熟漢字結體和構意的基本方式。没有史前藝術家在圖畫繪製、造型藝術對構圖、結構、比例、風格、篇章、布局和符號構意等等方面的經驗積累,成熟漢字的形體創制便成了無源之水、無本之木。

對漢字字符來源的探索,應堅持廣義文字的言文觀,堅持在漢字和華夏文明的關係中討論漢字性質、漢字字符來源等問題,把表意漢字看成華夏文明的重要表徵,而不再把漢字矮化爲僅僅記録漢語的輔助工具。换句話説,漢字字符來源研究必須在堅持形義關聯研究路徑的基礎之上,充分結合史前藝術、神話叙事研究,將漢字字符來源研究自覺置於考古學文化類型學範疇之中,盡量還原出土語境,厘清前文字與早期漢字之間的符號關聯,並通過對漢字符號傳承與演變痕迹的追踪,尋找華夏文明延續性的符號證據,讓以漢字爲代表的表意文字的研究成果,儘快融入普通語言學、普通文字學之中,並爲其做出應有的貢獻。

二、從言、文關係入手定義漢字

衆所周知,甲骨文已經是成熟的文字系統了,因爲它能夠完善地記録殷商語言。若從狹義文字的立場出發研究甲骨文體系的形成問題,那就要首先研究甲骨文所記語言的性質,弄清楚甲骨文所記語言的性質,甲骨文的性質也就容易明了。

若研究甲骨文所記語言的性質,當然要使用歷史比較語言學首倡的歷史比較法,這是因爲:“19世紀歐洲比較語言學成功地論證了印歐語系諸語言的親屬關係。由此推動了印歐語系以外的其他語系的假設和論證。”(王均,1996:1) 而印歐系諸語言關係的確立和歷史比較法的使用不但爲漢藏語系諸親屬語言關係的確立提供了理論借鑒,而且對漢語屬性的最終確立具有明確的理論指導意義。

歷史比較語言學通過在世界範圍内尋找親屬語言,並對同一系屬内部的親屬語言進行比對,從而揭示語源,歸納語言演變規律,在世界範圍内建立起語言的譜系,爲語言研究做出了巨大的貢獻,同時也爲普通語言學的出現廓清了道路(鮑勃,1816;格里姆,1819;施萊赫爾,1861—1862;等等)。

在國内,從上個世紀初就已經開始將歷史比較法引入漢藏語系内部親屬關係的確立,以及漢藏語系與相鄰的苗瑶語系、壯侗語系、南島語系的比較研究之中。諸多學者先後使用歷史比較法研究漢藏語系諸語言(高本漢1915—1926,梅耶1925,趙元任1928,傅懋績1940—1943,李方桂1937—1980,邢公畹1949,喻世長1961,張琨1972,嚴學窘1979;等等)。

20世紀80—90年代以來,國内漢藏語系歷史比較法研究空前活躍,先後發表和出版了許多研究性論文和著作(胡坦1980,戴慶廈1980,陳其光、李永燧、翟靄堂1981,孫宏開1982,羅美珍1983,俞敏1984—1989,馮蒸1984,王輔世1986,鄭張尚芳1990,包擬古1995,黄行1996,黄布凡1997,黄樹先2003,等等)。馬學良先生主編的《漢藏語概論》(1991)是繼本尼迪克特(1972)之後國内第一部原始漢藏語系比較研究的通論性著作。徐通鏘先生(1991:1)研究語言發展規律和理論原則,他結合對漢語方言的深入調查,“用豐富的漢語方言材料來分析、檢驗、補證傳統的理論,並克服以往的語言研究理論重介紹、輕研究、脱離漢語實際的傾向”。陳保亞(1996)通過對漢越(侗台)語源關係的歷史比較,總結語言接觸機制,提煉出“語言聯盟”的理論,使用漢藏語系的歷史比較材料,豐富了歷史比較語言學的理論方法。

國内歷史比較法研究的引入和興盛在一定程度上促進了甲骨文的語音和語法研究,出現了專門研究甲骨文語言和殷商歷史文化的著作。其中包含以下幾個方面的研究:

(1) 對殷商語語音框架的討論,如趙誠《商代音系探索》(1984)和《上古諧聲和音系》(1996),管燮初《從甲骨文字的諧聲關係看殷商語言聲類》(1988)和《據甲骨文諧聲字探討殷商韻部》(1990),郭錫良《殷商時代音系初探》(1988)和《西周金文音系初探》(1994),陳興代《殷墟甲骨刻辭音系研究》(1993),等等。

(2) 對殷商語“複輔音”問題的討論,何九盈《商代複輔音聲母》(1994),鄒曉麗《甲骨文字學述要》第二章(1999),梅祖麟《甲骨文裏的幾個複輔音聲母》(2008),等等。

(3) 對甲骨文詞彙和詞源的研究,如王紹新《甲骨刻辭時代的詞彙》(1991),向熹《從甲骨文看商代詞彙》(1993),黄健中《試論甲骨刻辭的詞彙研究》(1993),等等。此外還有許多針對甲骨詞彙的分類研究,如陳年福《甲骨文動詞詞彙研究》(1996),巫稱喜《甲骨文名詞詞彙研究》(1997),等等。

(4) 對甲骨文記載的殷商語語法框架的研究,如管燮初《殷墟甲骨刻辭的語法研究》(1953),李曦《殷墟卜辭語法》(1988),姜寶昌《殷墟甲骨刻辭句法研究》(1990),沈培《殷墟甲骨卜辭語序研究》(1992),張玉金《甲骨文語法學》(2001),等等。

(5) 將卜辭應用於殷商歷史文化研究之中者,如胡厚宣、宋鎮豪主編的《甲骨文與殷商史》(1—7,1983—2017),胡厚宣主編《甲骨學商史論叢初集》(2002),等等。

雖然上述甲骨文語言研究中已經自覺使用歷史比較法,但從總體上看,目前的甲骨文語言研究仍然表現爲重視對甲骨文所記語言的描寫和分析,而相對缺少漢藏語底層語言的深入挖掘和殷商語系構擬重建的研究;而對甲骨文系統形成動因的探索,國内外的研究都基本闕如。此外,由於甲骨文研究的兩大主力——古文字研究和歷史語言學比較研究尚未有機結合起來,形成强大的合力,因此,目前爲止,對甲骨文所記殷商語的細緻描寫和音系還原尚處在初級階段,這也限制了甲骨文和殷商語關係研究的深入進行。

當然,我們也應看到:歷史比較法由於執迷於語言研究自身,迷信語言自身發展的内在動力,着力强調語言對文字/書面語所起的決定性作用,相對忽視文字對語言的反製作用,忽視文字系統的社會屬性,以及文字系統與其他社會語境的雙向互動作用,所以在言、文關係研究方面存在先天的不足。鑒於此,我們在這裏嘗試從“文字制度”與甲骨文文字系統形成的雙向互動關係入手,嘗試討論甲骨文系統形成的動因問題(黄亞平,2016:117—139)。(79)筆者注:此處所説的“文字制度”脱胎於德國學者格爾格·愛華德“社會讀寫機制”(格爾格·愛華德著,劉曉寧譯《讀寫教育的社會機制關聯》,《華西語文學刊》第2輯,第197—211頁),有關“文字制度”與甲骨文體系形成的關聯,請參見黄亞平《社會讀寫機制的建立和激發擴散是文字系統形成的真正動力——以甲骨文爲例》討論(該文收入《廣義文字學研究自選集》,第117—139頁)。

這裏所説的“文字制度”,具體是指圍繞着文字的創造和應用推廣建立起來的社會讀寫教育機制,包括針對讀寫能力培養的社會觀念、制度建設、技術條件和語言成熟度,等等。没有相應的文字制度的建立和完善,就不可能出現相應的對群體識字能力的培養;而没有對群體識字能力的培養並由此造就出一批識文斷字的文人集團,就不可能誕生和運作成熟文字系統。從這個意義上講,識字能力表現或反映了文字制度的功能和作用,文字制度則表現爲對社會群體識字能力培養的程度,兩者之間存在明顯的互文關係。

(一) 甲骨文的文字制度

對甲骨文系統的形成而言,最具代表性的文字制度可概括爲觀念語境、制度語境、技術語境和口語成熟度語境四個方面。

1. 觀念語境

在甲骨卜辭中,有關觀念語境的材料主要體現在巫風、巫術的盛行方面。

殷商去古未遠,巫風盛行。“巫”作爲一種專門同鬼神打交道的職業、巫事活動作爲社會生活的有機組成部分都習見於當時,在降神、驅逐旱魃、驅鬼、占夢、問病、治療等方面對殷商社會的正常運作起着潤滑作用(晁福林,1996)。殷商時期巫風的熾盛、巫術的盛行,這些在口語社會的語境中普遍流行的社會慣例和儀式性的表演,在進入文字社會之後,被文字記載下來,逐漸定型和規範,形成各式各樣的祭祀的議程。

2. 制度語境

殷商社會的制度語境總體上是混合的“巫史系統”而不是成熟的“禮樂制度”。殷商社會只有極少一部分人(巫史、貞人集團、部分王公貴族)具有讀寫能力,殷商教育的主要内容是少部分巫史人物對祀典議程的熟悉和掌握,雖有書面文獻的典册,但其教育機制中尚未專注於對書面文獻的學習和記誦(陳戍國,1991)。

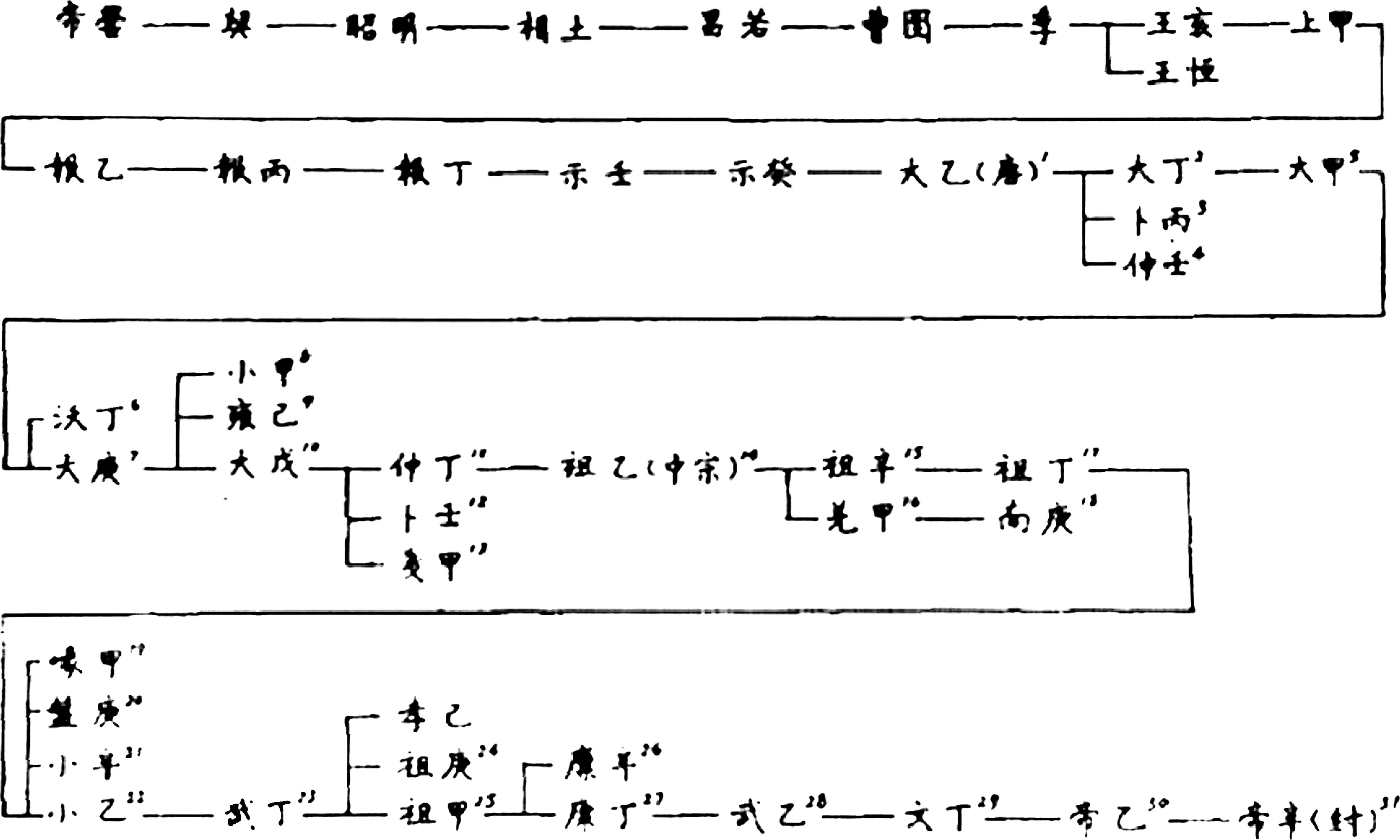

對祀典儀式規程的熟悉和掌握從體制層面確保了殷商的祭祀,而祖先神祭祀在殷商文化中尤其具有不可替代的重要作用。卜辭中出現的祖先神祭祀大體上可分爲“選祭”和“周祭”,尤其在後期。從“周祭”先王的制度中,逐漸建構出相對完整的歷代商王的祀譜(圖二十八);歷代商王的祀譜反映了致祭者在王的序列中的政治地位,以及與現任商王的血親關係和遠近親疏。通過不斷進行的祭祀活動中對商王祀譜的反復確認,商王的世系得以確立,王室的正統得以延續,統治的秩序和威權建立起來,構成了權力話語的正統。(80)陳夢家(1988:631)認爲:“殷人不是漫無標準的遍祀其先,周祭制度證明只有一定的先王先妣可以參加正式的周祭。親疏尊卑的差等,是存在的。旁系先王及其配偶不能享受直系的待遇。這種祭祀上的差等,正是宗法的具體表現。”

圖二十八 采自劉翔、陳抗、陳初生、董琨編著,李學勤審定《商周古文字讀本》(語文出版社,1989年,第9頁)

3. 技術語境

技術語境是指圍繞着占卜活動進行的一系列專門負責收納、整治、記録和儲存甲骨的技術發明及其對這些技術發明的普遍應用。早在新石器時代晚期,骨卜技術就已經出現在中國境内的部分考古文化中了,但通常認爲大量應用龜甲來占卜的技術,僅出現於殷商時期。(81)謝端琚:《論中國史前骨卜》,《史前研究》,1998年第1期,第115頁。殷商時期出現了專門使用和推廣此一技術的機構。如商王和貴族分别建立的貞卜機構,貞人集團、貞人子弟對占卜技術的學習等(陳夢家,1988)。占卜技術的高度發達滿足了文字系統對書寫技術的要求和依賴,從技術創新層面確保了漢字系統的規範和有序運行。

4. 口語成熟度語境

成熟的口語必然要經過書面語的規範,通過書面化的過程將口語的遣詞造句、語氣風格、語法規則、篇章結構等等固化在其書寫形態中。甲骨文書面語對口語成熟度的促進和完善主要體現爲:書面語爲口語建立了顯性的語法和句法形式及其規則,同時拒斥不符合書面語結構規則的語言形式,如複輔音、多音節、合文等等現象。通過書面語的參與,口語傳統中的即時性特徵被轉化成跨越時空的顯性語法和句法規則,不符合書面語的因素被逐漸排除出去,極大地促進了語言形式的精確和完善。主要體現在以下幾個方面。

(1) 漢字與漢語相互適應

從文字的角度看,甲骨文的書寫從根本上奠定了方塊漢字的格局,因方塊漢字的固化,在甲骨文中基本形成了“1字/1音節/1詞”的漢語基本結構單位,促使語言成熟度極大增强(徐通鏘,2005)。甲骨文的獨體字是其典型代表,而合體的形聲字與會意字也在更高層面上實現了新的統一,依然維護了1字/1音節/1詞的漢語基本結構單位。僅有“合文”是對史前書寫方式的沿用,算是一個例外。

(2) 漢字對漢語的制約和規範

許多學者認爲商代的語言可能存在“複輔音”,因爲在漢藏語系的諸多親屬語言,如藏緬語族、侗台語族、苗瑶語族大部分都有複輔音,其中時代較早的藏文、緬文、傣文的書面語都經歷過複輔音聲母簡化爲單輔音聲母的過程,如果上古漢語没有複輔音,是難以讓人理解的。如果承認甲骨文中存在複輔音,那就等於承認商代語言在1字/1個音節/1詞的基本結構單位之外,有可能存在1字/1詞/多音節的現象。或者説漢字書寫對漢語表述可能有一定的制約。(82)筆者注:從高本漢開始,就有許多音韻學家主張上古漢語中有複輔音現象。許多學者還進一步認定甲骨文也有複輔音。如趙誠1984,何九盈1998,鄒曉麗1999,梅組麟2008,等等。鄭張尚芳、潘悟雲均認可上古漢語有複輔音,但都主張上古音的基礎是單音節。此外,甲骨文中約有370個左右的合文,約占總字數的1/12左右(孫海波,1959)。而“合文”現象顯然不符合我們所説的漢語基本結構單位——1字/1音節/1詞,所以最終的結果是被淘汰出局,極有可能反映了書寫格式對形體變異的規範。

複輔音與合文現象反映了漢字系統對口語的符號化過程中,言、文關係相互制約、協調的情況,最終這種不符合漢語書面語基本結構的現象逐漸被淘汰出局,這是符合漢語發展規律的。

(3) 甲骨文的書面語法

張玉金(2001:1)將甲骨文區分爲11個詞類:它們是名詞、動詞、形容詞、代詞、數詞、量詞、副詞、嘆詞、介詞、連詞、感歎詞等。其中既有實詞,又有虚詞。可見在甲骨文中實詞和虚詞的分别以及兩大詞類的語法功能與其後的先秦語法基本一致。

甲骨文有完善的句式。現代漢語中的判斷句,祈使句、疑問句、感歎句等句式在甲骨文中一應俱全。除了完善的句式,甲骨文同樣有完善的句型,包括簡單句、複雜句和特殊句三大類。

總之,觀念語境、制度語境、技術語境和口語成熟度語境是殷商時期文字制度最爲重要的部分。它們既是漢字系統形成的重要推手,同時也是判斷漢字系統是否形成的重要標誌。我們認爲,對文字社會裏的文字制度與文字激發擴散過程中雙向互動作用的深入討論,應該是今後我們研究漢字體系形成問題時所最應關注和着力之處。

三、從文明史的高度看待漢字與華夏文明的良性互動

從上述討論可知,“漢字起源”問題的研究顯然不是一個可以僅僅局限在形、義關聯框架内,或者僅僅局限在言、文關係框架内就能説明白的學術命題,而必須從華夏文明史的高度加以深入挖掘,以漢字與華夏文明的良性互動關係爲研究的基礎和突破口,實現更高程度的融通會合,爲普通文字學理論的完善貢獻更多的東方智慧。

(一) 對漢字字符來源和漢字系統形成問題的探索都應自覺納入考古學文化類型學範疇

若要站在華夏文明史的高度同時兼顧漢字字符來源和漢字系統形成問題,則必須將這一問題的討論置於考古學文化類型學範疇之中,以確保漢字起源研究的科學性和系統性,儘量杜絶“看圖識字”似的主觀臆測。

若能充分利用考古學文化類型學提供的語境,結合該地流行的神話叙事,加以綜合考量,得出的結論則會更加完善。

考古發現的中國東部地區考古文化包括仰韶文化廟底溝二期、大汶口—龍山文化區域以及東南地區的河姆渡—崧澤—良渚文化區域都發現了多種多樣的神鳥形象和藝術雕塑。(87)石興邦:《我國東方沿海和東南地區古代文化中鳥類圖像與鳥祖崇拜的有關問題》,田昌五、石興邦著:《中國原始文化論集》,文物出版社,1989年,第234—266頁。

仰韶文化廟底溝類型的鳥紋形象主要是玄鳥(燕子或烏鴉)一類的鳥,在廟底溝類型的彩陶紋飾中,鳥紋表現的是背負太陽運行的“金烏”,黑色的圓圈則代表太陽,鳥紋+太陽紋的結合,表現了“金烏(三足烏)”和“日出入”神話母題,具有豐富的象徵含意和意義建構功能(圖二十九)。

圖二十九 1. 側視鳥紋:華縣柳子鎮,仰韶文化廟底溝類型;2. 側視鳥紋+太陽紋:華縣泉護村,廟底溝類型;3. 側視鳥紋+太陽紋:扶風案板,廟底溝類型;4. 正視鳥紋:陝縣廟底溝,仰韶文化廟底溝類型;5. 正視鳥紋:大禹渡HB25:40,仰韶文化廟底溝類型;6. 正視鳥紋:南交口二期六段H21:32,仰韶文化廟底溝類型;7. 正視鳥紋:廟底溝新H9:47,仰韶文化廟底溝類型(88)筆者注:仰韶文化廟底溝類型鳥紋大體可區分爲正視鳥紋和側視鳥紋,其圖形構成基本上是表示太陽的黑點與象徵太陽神鳥的組合,並非現實中鳥的形象的圖示。

不但史前圖像與遠古的神話相互成就,即便在進入歷史時代之後,源於遥遠的史前時代的太陽鳥崇拜神話母題依然變换形式不斷再現,並以此確保古老的民族文化記憶及其傳承(圖三十)。

圖三十 1. 三足烏,漢畫像磚;2. 日出入:戰國曾侯乙墓漆器箱蓋紋飾

在中國東部和東南部的太陽鳥崇拜神話傳説中,太陽中有一金烏,金烏背負太陽運行,而這一傳説與前述廟底溝類型陽文側面鳥紋恰好相應,同時與上古神話典籍中的文字記載不謀而合。《山海經·大荒東經》云:“湯谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆載於鳥。”在原始的神話觀念看來,烏/金烏/黑烏等鳥即是太陽的化身之一,金烏即爲陽鳥,亦即太陽神,金烏和太陽在初民社會的宗教—巫術語境内可以順勢轉换。不僅如此,在中國上古的神話傳説中,太陽的運行是由“三足烏”背負着,每日從湯谷扶桑木之上升起,傍晚入於西方禺谷(虞淵)之中。金烏一共有10隻,即10個太陽。平日裏,十日依次接力上崗,清晨上班,黄昏下班,從不間斷。《山海經·海外東經》:“湯谷上有扶桑,十日所浴,在黑齒北,居水中。有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《山海經·大荒北經》:“夸父不量力,欲追日影,逮至於禺谷。”郭璞注:“禺淵,日所入也;今作虞。”神話傳説中又有“十日並出”和后羿射日的神話,據説10日一時不甘寂寞,競相出現,强光普照大地,結果曬裂土地,草木乾枯,民不堪其苦,天帝乃派巨人羿射日,羿搭弓張箭,連射9日,救民於烈焰之中。《淮南子·本經》:“逮至堯之時,十日並出,焦禾稼,殺草木,而民無所食。堯乃使后羿……上射十日……”

山東地區史前考古發現的鳥類題材藝術從大汶口文化持續到龍山文化。劉敦愿先生指出:“山東是古代東夷族聚居所在,東夷族以鳥爲圖騰是其突出的特徵,小形的陶鳥及鳥頭紐的器蓋屢有發現。陶器全形擬立鳥之狀,或部分結構形如鳥喙的情況更是多見。”(89)劉敦愿:《古史傳説與典型龍山文化》,《山東大學學報》1963年第2期,第1—16頁。大汶口—龍山文化的鳥形象大體上是長頸水鳥,如鶴、鷺一類的水鳥,大汶口文化的標準化石——鳥形陶鬹的形象就類似於長頸水鳥。山東龍山文化的鳥形象可能是源於本土的大汶口文化,同時接受了外來的河姆渡—崧則—良渚文化的影響,而與仰韶文化廟底溝類型的鳥紋有所不同,這種情況説明山東龍山文化與東南地區河姆渡—崧澤—良渚文化的相互影響(圖三十一)。

山東龍山文化的鳥紋不如大汶口文化時期興盛和發達,但崇拜鳥的風俗並未減弱,而且出現了所謂“鬼臉式”鳥足,被認爲是少昊族的圖騰標識(圖三十二)。(90)石興邦:《我國東方沿海和東南地區古代文化中鳥類圖像與鳥祖崇拜的有關問題》,田昌五、石興邦著:《中國原始文化論集》,第236頁。

圖三十一 1. 鳥形鬹,大汶口文化早、中、晚期,公元前4300—公元前2500年左右。其中①爲無足鬹,早期;②③④⑤⑥⑦爲 實足鬹,中期;⑧⑨⑩爲空足鬹,晚期;2. 陶尊和玉石壁上的鳥紋,①—②陶尊上的鳥紋;③石壁上的鳥紋;①—③被部分文字學家釋讀爲象形文字;④—⑥玉璧上的鳥紋。大汶口文化晚期,約公元前2500年。3. 金烏紋,大汶口文化早期,約公元前4300年;4. 彩陶雙鳥紋,彩陶罐頸部有兩個重圈圓點紋,象徵太陽。肩部一圈雙鳥紋,雙鳥頭部省略,共用一圓圈作爲雙鳥的眼睛,同時隱喻太陽,鳥身變形夸張,呈展翅飛翔狀,大汶口文化晚期,約公元前2500年。

中國上古文獻中就有有關鳥圖騰部落集團的傳説,如傳説中的少昊部落集團就以鳥來命名所有的官職。《左傳·昭公十七年》郯子言:“我高祖少鷙之立也,鳳鳥適至,故紀於鳥,爲鳥師而鳥名:鳳鳥氏,曆正也;玄鳥氏,司分者也;伯趙氏,司至者也;青鳥氏,司啟者也;丹鳥氏,司閉者也;祝鳩氏,司徒也;雎鳩氏,司馬也;鳲鳩氏,司空也;爽鳩氏,司寇也;鶻鳩氏,司事也。五鳩,鳩民者也。五雉爲五工正,利器用、正度量,夷民者也。九扈爲九農正,扈民無淫者也。”石興邦指出:“這些記載,不是向壁虚造,而是以真實的鳥圖騰歷史爲基礎的。二十四官職,無一非鳥,這是保持鳥圖騰制最完備的記述。從這個叙述中探知少昊部落中,大圖騰中包括小圖騰集團,形成一個鳥圖騰氏族部落社會的三部組織,即部落(少昊),胞組(五雉、五鳥)和氏族(二十四官職)。”(圖三十三)(91)石興邦:《我國東方沿海和東南地區古代文化中鳥類圖像與鳥祖崇拜的有關問題》,田昌五、石興邦著:《中國原始文化論集》,第244頁。

圖三十二 1. 鳥喙式足盆形鼎,日照兩城鎮,山東龍山文化;(92)南京博物院:《日照兩城鎮陶器》,文物出版社,1985年。2. 鳥 喙式鼎足:日照兩城鎮,山東龍山文化;(93)劉敦愿:《日照兩城鎮龍山文化遺址調查》,《考古學報》1958年第1期,第39頁。3. 鳥形陶鬹,日照兩城鎮,山東龍山文化;4. 鷹形器蓋,青州鳳凰台,山東龍山文化;5. 陶鷹,日照兩城鎮,山東龍山文化

圖三十三 少昊鳳鳥氏部落集團職官表

需要特别强調的是:上述中原仰韶文化廟底溝類型、東夷大汶口—龍山文化均與殷商族和周族起源有關,殷商祖先源於東方的鳥圖騰部落,《詩經·商頌·玄鳥》《史記·殷本紀》都有明確記載。石興邦先生指出:“商人祖先吞卵而生,而卵是玄鳥給的,因之以玄鳥爲祖,並以玄鳥爲圖騰。”(94)同上注,第246頁。周人的祖先同樣來自東方鳥圖騰部落,《史記·秦本紀》的記載説明秦人祖先也是吞玄鳥卵而生。

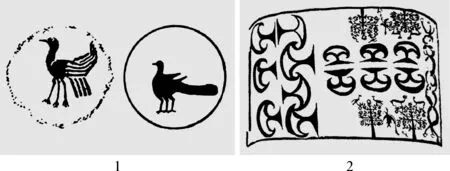

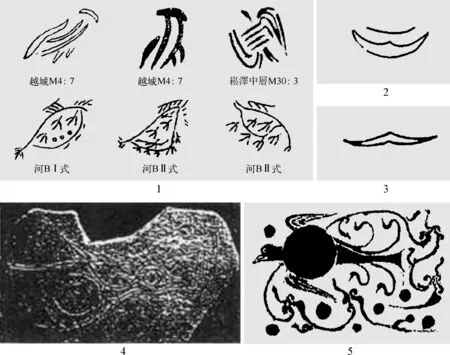

商周古文字中從鳥/隹構意之字多與廟底溝類型文化中的玄鳥崇拜、大汶口—龍山文化的鷙鳥崇拜似存在某種形體和符號構意上的聯繫(圖三十四)。

圖三十四 1. 商周古文字中的鳥圖形:①—⑨殷商高祖王亥的“亥”字之上均有鳥圖形,以示高祖王亥之功;⑩—爲 甲骨文中的玄鳥類鳥圖形字;金文“玄鳥婦”之合文,以示作玄鳥壺者之貴婦隸屬於玄鳥圖騰的後裔。(95)于省吾:《略論圖騰與宗教起源和夏商圖騰》,《歷史研究》1959年第1期,第66頁。2. 商周青銅器上帶鳥形的銘文和器名,被認爲是商周鳥圖騰制度的孑遺。(96)石興邦:《我國東方沿海和東南地區古代文化中鳥類圖像與鳥祖崇拜的有關問題》,見田昌五、石興邦著:《中國原始文化論集》,第248頁。其形象可能更多與大汶口—龍山文化的鷙鳥崇拜有所關聯。

中國東部地區的陽鳥崇拜習俗不但發生在此地範圍之内,而且其源頭可追溯到河姆渡—崧澤—良渚文化地域範圍内,中國境内太陽鳥神話的源頭或許應在中國東南地區的河姆渡文化之中去尋找(圖三十五)。

河姆渡文化,馬家浜—崧澤—良渚文化是中國境内東南地區自成系統的地域性史前文化,早在公元前5000年左右的河姆渡文化遺址一期中就發現了鳥崇拜的遺迹,遺留下衆多的木、石、骨、象牙等質料的鳥形器,以及刻劃其上的鳥紋,尤其是成雙成對的鷹嘴大眼鳥紋飾與太陽紋的組合,如著名的“雙鳳朝陽紋”等,更是其中的翹楚。黄厚明認爲:雙鳥連體形象表現了生殖意象,河姆渡人的太陽神和鳥神的觀念已經初步形成,太陽·鳥·生殖崇拜的圖像賦予了生殖鳥神不死鳥的語義建構功能。(97)黄厚明:《中國東南沿海地區史前文化中的鳥形象研究》,南京藝術學院博士論文(指導教師:阮榮春教授),2004年,第111—113頁。

圖三十五 1. 河姆渡文化象牙鳥頭匕形器,鳥頭頂端爲鷹嘴大眼,寬扁長方形鳥身;鳥身正面刻劃弦紋和斜綫紋組成的紋飾,全形側視爲一鷹嘴大眼短腹部長尾的大鳥,造型夸張奇特。河姆渡一期,公元前5000年左右;2. 河姆渡文化象牙蝶(鳥)形器上的鳥紋,蝶形器上除鳥紋外,還陰刻同心圓、弧綫與短斜綫組成的圖案,河姆渡一期,公元前5000年左右;3. 河姆渡文化象牙蝶形器上的連體鳥紋,在正面刻劃了兩組連體鳥紋,鳥頭相背,鷹嘴大眼,原報告認爲鳥背呈山峰形,鳥眼和鳥身中皆有未鑽透的圓窩,疑非。我們認爲該紋飾中鳥背爲太陽的光焰或火紋,鳥身中的圓窩即爲太陽紋。河姆渡一期,公元前5000年左右。4. 河姆渡文化陶盆腹部兩側的鳳鳥紋飾:原報告認爲第1組(圖上)爲抽象圖案,第2組(圖下)爲鳥和植物(禾)紋。石興邦指出:第1組圖形也是鳥紋,當從。河姆渡一期,公元前5000年左右;5. 河姆渡文化象牙蝶(鳥)形器上的連體雙鳥太陽紋,圖案正中一圓心外有五重同心圓,同心圓上半部刻火焰紋,似象徵烈日火焰;兩側各刻一鷹嘴圓眼回首相顧的鳥形紋;鳥身各有一圓孔,以弦紋間以斜綫紋組成的連弧紋圖案組成。河姆渡文化二期,公元前4500年左右。

河姆渡文化、馬家浜文化之後的崧澤文化和良渚文化中都有大量的鳥崇拜痕迹,鳥紋與太陽紋共生組合的傳統也得以繼承下來(圖三十六)。

圖三十六 1. 崧澤文化抽象鳥紋,與河姆渡文化陶盆腹部鳳鳥紋近似而圖形更加抽象;(98)黄厚明:《河姆渡文化鳥紋及相關圖像辨證》,《南方文物》2015年第4期,第32頁。2. 良渚文化飛翔鳥紋,傳世玉鐲,與大汶口象形文字中的飛鳥紋類似;3. 良渚文化飛翔鳥紋(青西J1:1),與大汶口象形文字中飛鳥紋接近;4. 良渚文化鳥與太陽複合紋,浙江嘉興雙橋,其上刻有一隻展翅的飛鳥,飛鳥的胸背部刻有一個重圈紋圖案,象徵太陽的紅色彩繪。黄厚明認爲:“這個不被人注意的意外發現,爲我們揭開圈紋符號的能指提供了彌足珍貴的實物資料。至此,(太陽説)可以視爲定論。”(99)黄厚明:《中國東南沿海地區史前文化中的鳥形象研究》,第106頁。5. 漢畫像石太陽神鳥。

(二) 充分重視對共時層面的“符號關係”的深入挖掘

普通語言學把共時層面的符號關係區分爲“組合關係”與“聚合關係”。(100)葉蜚聲、徐通鏘:《語言學綱要》,北京大學出版社,1991年,第36—38頁。組合關係是一種結構方式,構成組合關係的符號可以替换,但結構方式保持不變。如果我們把商周圖形文字看成圖畫性較强的符號,把甲骨文、金文看成是符號性較强的符號,這兩種符號由於出現在同一個共時平面之中,可以組裝成一種結構關係,其組裝成份也可以替换,這種結構關係因此具有共時平面的組合關係屬性。通過對組合符號關係的揭示,結合符號自身來源的歷史追踪,對尋找甲骨文、金文的形體理據就會有一定的幫助。

比如“犬圖形”和“犬字”的關係。我們可以嘗試首先追尋“犬圖形”的源頭。經考古發掘證實,“家犬”是新石器時期中國南、北各地區最早被馴化的動物之一。中國境内各考古遺址都發現了大量家犬的遺骸。如在北方地區的河南舞陽賈湖遺址、河北磁山遺址,仰韶文化、龍山文化、大汶口文化遺址普遍都有家犬的遺骸;在南方地區的河姆渡文化,馬家浜、崧澤、良渚文化也普遍出土了家犬的遺骨(周本雄,1984;袁靖,2001)。在中原地二里頭遺址,也出土了家養特徵明顯的犬的遺骨(楊傑,2006)。

儘管家犬的遺骨從新石器時代早期直至二里頭夏代文化之間在中國境内南北各地史前文化中均有大量出土,從理論上講,如果古人要創造“犬”字,并且假定古人采用“描摹實物”的辦法造字,那麽,早期的“犬”字必然是對上述考古遺址出土家犬之一的圖形再現。如果我們能夠運用現代科技,還原以上各考古遺址出土的家犬,并與最初的“犬”字加以對照,那麽,“犬”字的初文就應該能夠説得明白。但是,現實的情況并非如此簡單,古人是否真的采用描摹實物的辦法造出“犬”字?考古發現的家犬遺骨能否百分百復原?這些都是問題,并非幾句話就能説得清楚。

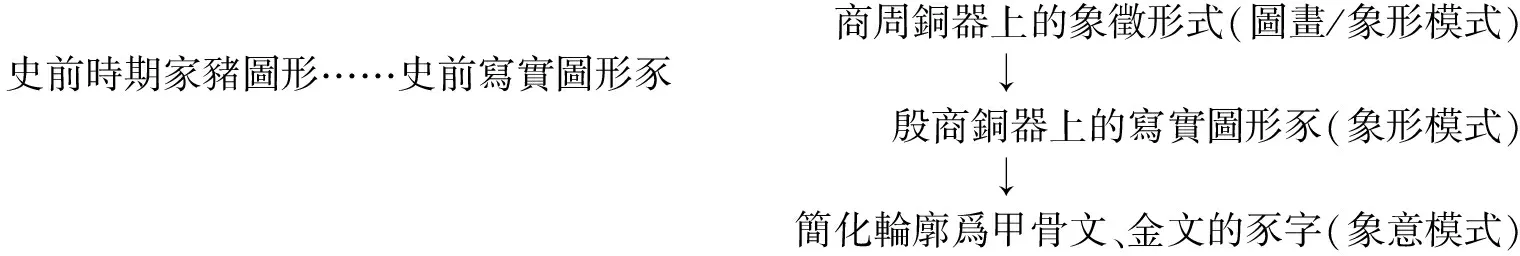

除了考古發現的家犬遺骨,考古發現的史前家犬圖像和家犬雕塑品也是可以利用的考釋文字的可靠材料之一。考古發現的家犬的圖像較多出現在中國境内的北方地區,如陰山、賀蘭山、巴丹吉林、烏蘭察布等地岩畫中(圖三十七)。

圖三十七 1. 雙犬:陰山;2—4. 狗:陰山;5. 狗:巴丹吉林;6. 狗:烏蘭察布

距今3500—3000年左右,在北方地區的四壩文化、辛店文化就有彩陶家犬圖形和雕塑品(圖三十八)。

圖三十八 1. 犬紋:永靖馬路原;2. 犬紋:永靖張家咀;3. 犬紋:臨洮辛店;4. 犬紋:東鄉祁揚鹽場;5. 三狗雕塑:玉門火燒溝

在南方地區,距今4600—4000年左右的湖北天門石家河文化遺址群鄧家灣遺址出土了大量的陶制動物雕塑,其中就有數量較多的家犬雕塑,其家犬雕塑品的藝術風格多種多樣,有静止的、奔走的、吠叫的、側卧的、還有馱幼崽的形象,但未見有家犬的圖形(劉安國,1980)。

在弄清家犬圖形(含雕塑)的來源之後,我們嘗試將其與商周圖形文字和甲骨文、金文的“犬”字做一形體對照。經過仔細觀察,我們發現商周文字中的家犬圖形表現出來的形象具有身材細長的特徵,在形體上比較接近四壩文化、辛店文化甚至北方岩畫中的犬,而與湖北天門鄧家灣出土的陶狗形狀有較大差别。因此,在目前中國境内各考古遺址出土的家犬遺骨尚未全部復原,其與古漢字“犬”的關係尚無法確認之前,我們可以做出初步的推測:即商周圖形文字中的“犬”字或許來源於中國北方地區的岩畫形象;當然,也有可能源於對中原地區家養犬形象的描述。

商代圖形文字:

西周早期圖形文字:

從以上比較可知,甲骨文、金文“犬”字與商周圖形文字中的家犬形狀比較接近,但與考古發現的家犬雕塑和圖像,尤其是南方地區考古發現的家犬形象有較大區别,據此我們做出推測:甲骨文、金文中的“犬”字是在商周圖形文字的基礎上,簡化用筆造成的。相對而言,金文“犬”字較多保留了圖形文字的圖畫性特徵,比甲骨文“犬”字更加圖像化。(101)筆者認爲也有可能與二里頭文化遺址中發現的家養犬有關,今備考。

金文、甲骨文“犬”字的造形理據可簡單圖示如下:

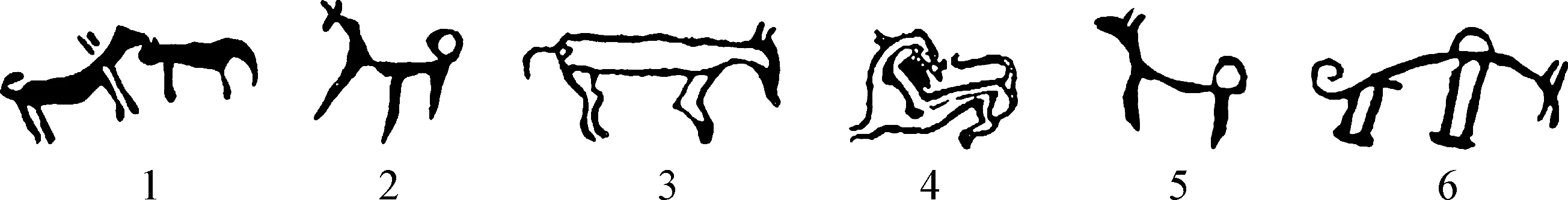

再看“豕(豬)圖形”和“豕”字的例子。據專家考證,中國境内北方地區考古發現最早的“家豬”出現在距今8000年左右的河北磁山武安遺址,南方地區最早出現家豬的是距今8000—7000年的跨湖橋遺址。雖然南方地區家豬遺骨的出土並不早於北方,但有許多證據表明,豬的馴化在南方地區應該更早(袁靖,2001)。自仰韶時代開始,中國境内各地飼養家豬十分普遍,飼養技術也逐步成熟。二里頭遺址出土了大量的家豬遺骨,其家養特徵十分明顯,但同樣未見家豬圖像或雕塑。

中國境内史前時代的豕(豬)的圖形和雕塑品出現在中部和東南部的安徽蚌埠雙墩文化、河姆渡文化、湖北鄧家灣石家河文化的遺址中。其基本圖形分爲兩類:一是比較寫實的豬圖形,如刻劃在雙墩陶碗碗底上的豬形,河姆渡遺址四層出土的陶塑豬和湖北天門鄧家灣出土的陶動物豬,等等(圖三十九)。

圖三十九 豬紋:雙墩文化,安徽蚌埠雙墩出土,距今7300年左右;陶塑豬:河姆渡遺址第四層出土,距今6970年左右;陶豬:湖北天門鄧家灣出土,石家河文化,距今4600—4000年

另一類是同期出現的具有象徵含意的豬圖形,如雙墩遺址出土的雙頭連體豬刻符,河姆渡一期陶器上的豬紋和抽象的陶塑豬,安徽含山淩家灘出土的玉豬,等等(圖四十)。這一類圖形無論采用繪畫方式還是雕塑方式,都比較抽象,或較抽象的幾何圖形分布在整個紋飾之内,明顯具有象徵意味。

圖四十 連體雙頭豬紋:雙墩文化;豬紋:河姆渡一期;陶塑雙頭連體豬:河姆渡一期;玉豬:安徽含山淩家灘

從外形上看,商周甲骨文、金文和銅器上的圖形文字忠實地反映出寫實的豬和抽象的豬圖形,在部分銅器上的圖形文字中,豬圖形肚腹部位繪有十字形符號,此類豬形圖顯然不再是單純描摹自然界存在的動物豬,而很可能是具有神聖意味或神秘功能的族徽或氏族標識;圖形文字中還有另一類較寫實的豬圖形,這一類的豬圖形或者與親屬稱謂組合在一起,或者與神聖符號如十字形,亞形框等在一起,基本上没有單個出現的情況,而此種情況的豬圖形與符號顯然構成一組“組合關係”,雖然其形體逼真,但依然具有象徵含意,而不僅僅是爲了表現寫實的動物豬。

圖形文字A類:

圖形文字B類:

甲骨文和金文中的“豕”字應是對圖形文字中寫實的豬圖形的進一步簡化,甲骨文、金文的豕字在構型上已經不是完全的象形字,而是象意字。

甲骨文、金文中豕(豬)字的構形理據可簡單圖示如下:

以上兩例説明,結構主義語言學對符號關係的揭示,在文字符號來源研究方面同樣具有重要的方法論價值,其研究方法可簡要概述爲:使用綫條描摹事物輪廓造成的圖形(包括使用雕塑手法創作的雕塑等),即在實物和符號之間建立聯繫的造字方法屬於語言學理論所説的“約定俗成”,或可稱之爲“一次約定”,而在人造圖形(包括雕塑)基礎上進一步簡化和抽象形成新圖形或符號,即由符號關係而生成新意義的方式屬於“二次約定”。所謂“二次約定”,即在本質上屬於符號和符號之間的重新約定(黄亞平,2007)。“約定俗成”和“二次約定”都是與文字字符來源密切相關的基本造字方式,實際上,“二次約定”的造字方式在古漢字體系中留有清晰的痕迹。比如我們前面提到的從一到八的數目字,甲骨文十天干中的甲、乙、丁、癸四個字,就有可能是從史前時代的記號來的(裘錫圭,1978);金文和甲骨文中十、廿、卅、賣、媵等字可能是從上古的結繩記事而來的(徐中舒,1998);殷周銅器上少數幾何形族徽與遠古陶器上幾何形標記之間可能有某種聯繫(汪寧生,1981)。

(三) 漢字字符的傳承與中國文明的延續存在高度的一致性

在表意體系的漢字中,漢字字符的傳承與中國文明的延續存在高度的一致性(coherence),這一一致性是表意漢字最爲重要的特性,其重要性可與拼音文字系統中反復强調的記語性比肩而立。在本文第一部分我們已經討論過,史前藝術家在創作岩畫和製作彩陶紋飾的過程中普遍使用各種藝術構圖和原始構意圖式,爲早期漢字的創制提供了取之不盡的營養,成爲漢字結體和構意的基本方式。没有史前階段圖畫繪製、造型藝術對構圖、結構、比例、風格、篇章、布局和符號構意等等方面的經驗積累,成熟漢字的形體創制便是無源之水、無本之木。

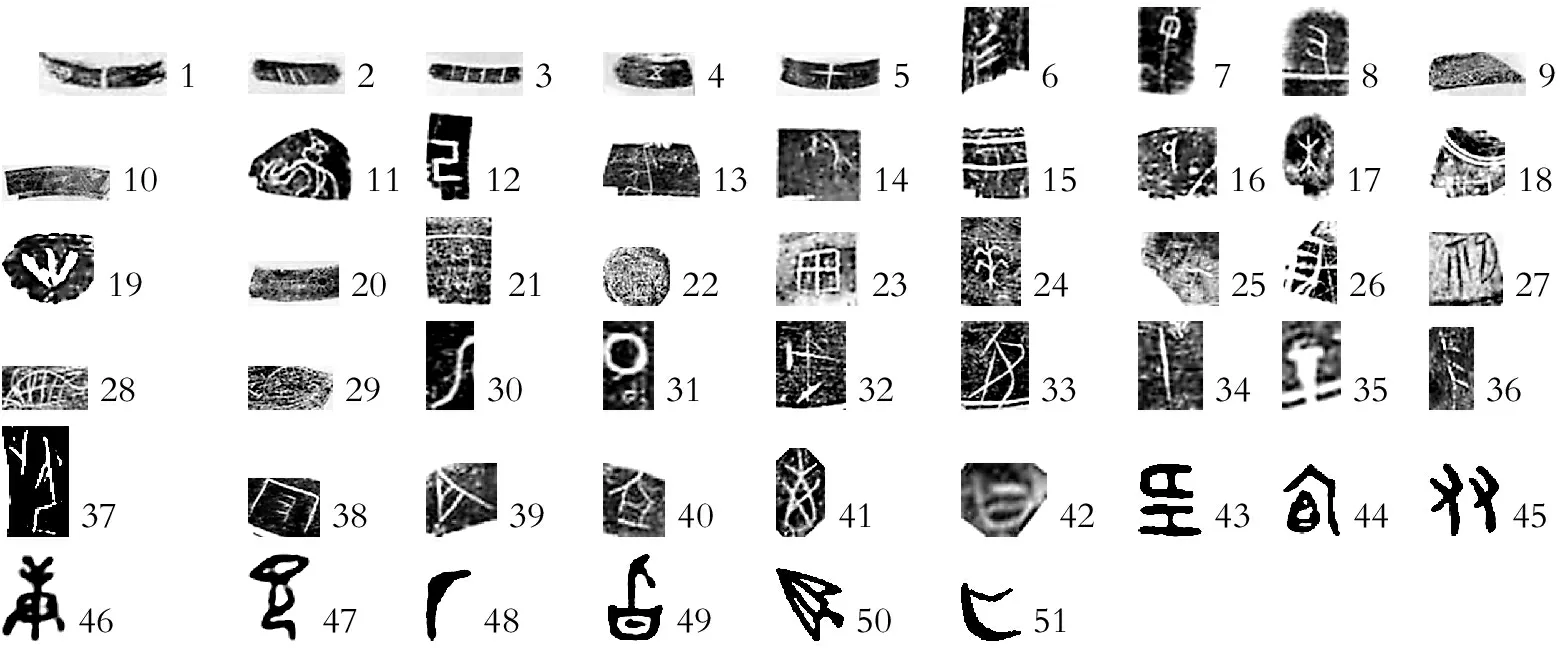

在這裏,我們嘗試進一步列舉部分商代陶文與商代甲骨文、金文相互對應的例子,進一步揭示漢字字符來源的傳承性特點。爲了節約篇幅,下面的陶文舉例中將以單字爲主(含成組陶文中的單字),對某地已經出現過的陶文,我們采用首見録入,後見者不再重複收録的原則。

商代陶文的數量明顯增加。據我們初步統計,到目前爲止,考古發現的商前期陶文(包括數字在内)約有50餘例,列表如下(圖四十一)。這些陶文主要發現在鄭州商城二里崗期、鄭州小雙橋遺址、藁城台西遺址等地的發現的陶器殘片之上。從總體上看,商前期各地陶文的書寫形態既有抽象,又有象形,其書寫風格基本上與甲骨文、金文一脈相承,兩者之間存在明顯的符號傳承關係。不僅如此,同一個陶文單字,在各地重複出現的情況也比較普遍;陶文中較多出現的是記數文字和記名文字或專有名詞,另有少量的普通名詞;部分陶文和陶符之間較難區分;另有部分陶文具有一定的地域性風格。

圖四十一 商前期陶文

商後期陶文的數量大致與前期接近,若去除重複,商後期新增陶文的數量約40例,今列表如下(圖四十二)。商後期陶文中最有代表性的是殷墟遺址發現的殷墟陶文,它們與甲骨文、金文同處一時、同出一地。另在江西清江(今樟樹)吴城三期陶文、上海馬橋遺址四層、福建漳州虎林山商代遺址等地也發現了數量不等的商後期陶文。此外,吴城陶文中還有明顯的地域元素和南方風格,比如其横寫的“戈”字,箭鏃的“鏃”字,就帶有明顯的裝飾風格;部分“多字陶文”同樣具有南方越人文化的地域風格。

無論從社會發展條件和社會需求的角度,還是從文字制度和書寫習慣的形成與積累程度來看,商代都已然存在通行範圍甚廣的漢字系統,其中當然包括陶文在内。因此,我們認爲,“商代陶文”應被看成是一種體系性的存在,它是商代通行漢字的重要組成部分,而且是較早出現的那部分。(105)筆者注:有關“商代前期陶文”性質的討論,詳參黄德寬《殷墟甲骨文之前的商代文字》(收入黄德寬《漢字理論叢稿》,商務印書館,2006年);有關“商代陶文”應自成一系,作爲整個商代通行文字系統重要組成部分的觀點,作者另有專文討論。雖然在“商代陶文”中還存在較多的“符號”,“文字”和“符號”的界限有時難以確定,甚至出現部分陶文未見於甲骨文和金文的現象,但這些現象都是由漢字早期階段文字尚未完全成熟、只能有限記語的原因造成的,並不能因此而否定“商代陶文”的獨立性。至於“商代陶文”仍以單字爲主,多字形式相對較少,且書寫潦草的現象,則是由陶文的功能和性質決定的。我們認爲,如果把金文看成是商代文字的“正體”,甲骨文看成是特殊用途的文字,那麽,商代陶文和今後可能發現的商代竹簡書則應是商代的“行草書”。但無論正體字、特殊用字,還有“行草書”,它們總歸都是商代通行漢字的重要組成部分。

圖四十二 商後期陶文

(四) 商代陶文中的“記數文字”和“記名文字”

如果承認“商代陶文”已經是一種系統性的存在,那麽,其中的“記數文字”和“記名文字”就應是商代陶文中最爲重要的内容。

1. 記數文字

衆所周知,殷商甲骨文的數字系統已經比較完善,甲骨文中既有從“一”至“九”的9個數字,又有十、百、千、萬等正整數,其數字計算以10進制爲主,兼有12進制和60進制。(106)陳良佐:《先秦數學的發展及其影響》,《史語所集刊》第四十九本第二分,1974年,第263—287頁;吴文俊主編:《中國數學史大系》(第一卷),北京師範大學出版社,1998年,第131—139頁。甲骨文、金文中的數字記號,大部分在商代陶文中都有出現,兩者存在明顯的符號傳承現象,如表一所示:

表一 商代陶文部分“記數文字”與甲骨文、金文對照表

説明:表一商代陶文中的數字記號出自商代遺址各考古報告,其中形近而重複出現者僅收1例;表一中的甲骨文字形以劉釗主編《新甲骨文編》(修訂本)爲主,部分合文符號轉引自傅斯年、李濟等主編《城子崖》考古報告;金文字形大部分出自容庚主編《金文編》(修訂本),部分出自王心怡主編《商周圖形文字編》,謹致衷心謝忱!

從表一所列可以看出:

其一,無論商代陶文,還是在甲骨文、金文中,“一、二、三、五、六、七”等數字都是一脈相承的,其間存在着明顯的符號傳承關係,這一點應明確無誤。但商代陶文中没有真正發現數字“八”和“九”的痕迹,商代前期陶文中似乎也没有發現“十”,這説明商代陶文的數字系統尚不夠完善,有些學者認爲商代陶文中已經有“五進制”“十進位”之類的數字系統,其結論與目前中原地區發現的陶文材料並不相符。(107)何崝:《中國文字起源研究》,巴蜀書社,2011年,第439頁。當然,商代陶文中尚未發現“五進制”“十進位”等數字系統也很有可能是目前發現的陶文材料還比較少的原因。雖然江西鷹潭角山遺址發現了比較成系統的“五進制”陶文數字,但該遺址文化的主體屬於地域性的“越人”文化,因此還不能作爲中原殷商系陶文數字系統的直接證據。當然,至今尚未發現完善的殷商陶文數字系統的原因,除了發現材料較少的原因之外,也有可能是受陶文自身的功能的局限。

2. 記名文字

商代陶文中的部分陶文可暫定名爲“記名文字”,它們同樣在甲骨文、金文中有所傳承。爲了簡要了解商代“記名文字”和甲骨文、金文在字符來源方面的聯繫,我們也列表如下(表二),並加以簡單討論。

表二 商代陶文中部分“記名漢字”與甲骨文、金文對照表

表二所收商代陶文中的“記名文字”,實際上可依其與甲骨文、金文字符關聯程度和在甲骨文、金文中記語能力的大小區分爲三種情況加以討論。

只是到了戰國文字中,豎寫和横寫的形式再度出現混淆,其中的原因或許與不同的地域文化傳統有關,應進一步討論。

其二,具有部分記語能力的商代“記名文字”。這部分記名文字早在商前期陶文中就已經開始使用,在商代後期的甲骨文、金文中保留下來,但主要作爲記名文字使用,同時兼圖形文字或圖形文字構件的功用。

其三,已具備完全記語能力的“商代陶文”。這部分商代陶文在甲骨文、金文中用途廣泛,已經完全融入商代通行的記語文字體系。

討論至此,我們似可對本文的主要觀點做一小結:通過以上討論,我們認爲:表意漢字的字符來源、漢字構形技巧、漢字的篇章布局等事關符號創制的技藝,都經過了史前時期漫長的藝術探索,在原始藝術中逐漸積累而成,從這個角度看,漢字起源是“漸變”的。但是,雖然經過了漫長的史前藝術活動的積累,符號創制技藝的完善和數量的增長並不會自然成長爲漢字系統。漢字系統的形成仍然是一個由量變到質變的突變過程,而引起這一突變的真正原因是社會需求。如果社會需求强烈,文字體系可以在幾十乃至百多年的時間内突然形成(如楔形文字、古埃及文字、古漢字,等等)。從這個角度看,漢字形成又是“突變的”結果。反過來説,如果社會需求不夠强烈,也可以不出現記語的文字系統(如印第安社會、澳洲、非洲原住民,等等)。

由此可知,漢字字符來源和漢字體系的形成是漢字史研究中兩個相互關聯的命題,應該分别加以討論,不宜混爲一談。當前的漢字起源研究較多關注成熟漢字的文字演變,却相對忽視對表意漢字字符傳承與中國文明延續一致性的揭示,疏於對漢字系統成因的探尋和追踪,或局限於文字學之内,或局限於語言學之中,尚不能從文明史高度加以融通,這是當前的“漢字起源”命題研究裹足不前的重要原因。

參考文獻:

包擬古 1995 《原始漢語與漢藏語》,中華書局,潘悟雲、馮蒸譯。

鮑 勃 1816 《論梵語動詞變位元系統,與希臘語、拉丁語、波斯語和日爾曼語相比較》;轉引自岑麒祥編著,岑運强評注《語言學史概要》,世界圖書出版公司,2008年版,第104—118頁。

本尼迪克特 1972 《漢藏語概論》,中國社會科學院民族語言研究所語言室,1984,樂賽月、羅美珍譯。

晁福林 1996 《商代的巫術》,《學術月刊》1996第10期。

陳保亞 1996 《語言接觸與語言聯盟》,語文出版社。

陳夢家 1988 《殷墟卜辭綜述》,中華書局。

陳其光、李永燧 1981 《漢語苗瑤語同源例證》,《民族語文》1981第2期。

陳戍國 1991 《先秦禮制研究》,湖南教育出版社。

戴慶廈 1980 《藏緬語族鬆緊母音研究》,《民族語文》1980第4期。

費爾迪南·德·索緒爾(著),高名凱(譯),岑麒祥、葉蜚聲(校注) 1980 《普通語言學教程》,商務印書館。

馮 蒸 1984 《試論藏文韻尾對於藏語方言聲調演變的影響》,《西藏民族學院學報》1984第2期。

傅懋績 1940—1943 《納西麼些語研究》(《中國文化研究所集刊》1940年第1卷第4期,1941年第2卷,1943年第3卷)。

蓋山林 1986 《陰山岩畫》,文物出版社。

蓋山林 1993 《中國岩畫》,文物出版社。

甘肅大地灣文物考古研究所 2006 《秦安大地灣:新石器時代遺址考古發掘報告》,文物出版社。

高本漢 1915—1926 高本漢(著),趙元任、羅常培、李方桂(譯),《中國音韻學研究》,商務印書館,1940年。

格里姆 1819 《德語語法》;轉引自岑麒祥編著,岑運强評注《語言學史概要》,第104—118頁。

郭沫若 1972 《古代文字之辯證的發展》,《考古學報》1972第1期。

郝懿行 1993 《山海經箋疏》(收入上海古籍出版社編《四部精要》史部七)。

胡 坦 1980 《藏語(拉薩話)聲調研究》,《民族語文》1980第1期。

黄布凡 1997 《同源詞比較詞表的選詞範圍和標準——以藏緬語同源詞比較表的制定為例》,《民族語文》1997第4期。

黄厚明 2004 《中國東南沿海地區史前文化中的鳥形象研究》,南京藝術學院博士論文。

黄樹先 2003 《漢緬語比較研究》,華中科技大學出版社。

黄 行 1996 《我國少數民族語言的語序類型》,《民族語文》1996第1期。

黄亞平 2007 《論“二次約定”》,《語言研究》2007第1期。

黄亞平 2016 《社會讀寫機制的建立和激發擴散是文字系統形成的真正動力——以甲骨文為例》,載《廣義文字學研究自選集》,中國社會科學出版社。

黄亞平、伍淳 2017—2018 《美洲印第安手勢符號初探》,《中國海洋大學學報》2017年第2期);《北美印第安原住民的象形文字(上):日常使用中的交際功能》(署名黄亞平),《中國文字》2017年第2期;《北美印第安原住民的象形文字(中):日常使用中的記事功能》,《中國文字》2018第2期;《北美印第安原住民使用的象形文字(下):薩滿用象形文字的象徵功能》,《中國文字》2018年第4期;《美洲印第安人使用的象形文字名稱和標誌》,《漢字漢語研究》2018年第2期,等等。

蔣善國 1928 《中國文字之原始及其構造》,商務印書館。

李方桂 1976 《漢語和臺語》,《民族語文研究情報資料》1984年第4期,王均譯。

李 零 2016 《誰是倉頡——關於漢字起源問題的討論(上)》,《東方早報·上海書評》20161月17日。

李水城 1998 《半山與馬廠彩陶研究》,北京大學出版社。

李孝定 1969 《從幾種史前及有史早期陶文的觀察蠡測中國文字的起源》,新加坡《南陽大學學報》1969第3期。

李學勤 1994 《良渚文化的多字陶文》,載潘力行、鄒志一主編:《吴地文化一萬年》),中華書局。

梁東漢 1959 《漢字的結構及其流變》,上海教育出版社。

遼寧省文物考古研究所 1986 《遼寧牛河梁紅山文化“女神廟”與積石塚群發掘簡報》,《文物》1986第8期。

劉安國 1980 《天門石家河出土的一批紅陶小動物》,《江漢考古》1980第2期。

劉敦愿 1958 《日照兩城鎮龍山文化遺址調查》,《考古學報》1958第1期。

羅美珍 1983 《試論臺語的系屬問題》,《民族語文》1983第2期。

馬學良 1991 《漢藏語概論》,北京大學出版社。

梅 耶 1925 《歷史語言學中的比較方法》,科學出版社,1957年。

南京博物院、吴縣文管會 1985 《江蘇吴縣澄湖古井群的發掘》,《文物資料叢刊》第9輯,文物出版社。

裘錫圭 1978 《漢字形成問題的初步探索》,《中國語文》1978第2期。

裘錫圭 2015 《文字學概要》(修訂本),商務印書館。

饒宗頤 1990 《哈佛大學所藏良渚黑陶上的符號試釋》,《浙江學刊》1990第6期。

施萊赫爾 1861—1862 《印度·日爾曼系語言比較語法綱要》;轉引自岑麒祥編著,岑運强評注《語言學史概要》,第104—118頁。

石興邦 1989 《我國東方沿海和東南地區古代文化中鳥類圖像與鳥祖崇拜的有關問題》,載田昌五、石興邦著《中國原始文化論集》,文物出版社。

蘇秉琦 1991 《關於重建中國史前史的思考》,《考古》1991第12期。

孫海波 1959 《甲骨文編》,中華書局。

孫宏開 1982 《羌語支問題初探》,《民族語言研究文集》,青海民族出版社。

唐 蘭 1935 《古文字學導論》,北京大學出版社。

唐 蘭 2001 《中國文字學》,上海古籍出版社。(117)筆者按:唐蘭先生的文字起源觀雖有圖畫和記號兩種表述[“文字本於圖畫,最初的文字是可以讀出來的圖畫,但圖畫却不一定能讀。後來,文字跟圖畫逐漸分歧,差别逐漸顯著,文字不再是圖畫的,而是書寫的。”(p55)“最初的文字,是書契,書是由圖畫來的,契是由記號來的。可是,單有記號,單有圖畫,都還不是文字,文字的發生,要在有了統一的語言以後。”(p55)],但因爲他同時認為圖畫和記號本是銜接起來的,圖畫簡化就是記號[“圖畫文字和記號文字本是銜接起來的,圖畫演化得過於簡單,就只是一個記號。”(p94—95)],所以歸根到底,圖畫才是唐先生認定的文字的真正源頭。

汪寧生 1981 《從原始記事到文字發明》,《考古學報》1981第1期。

王輔世 1986 《苗瑤語的系屬問題初探》,《民族語文》1986第1期。

王 均 1996 陳保亞《語言接觸與語言聯盟·序》,語文出版社。

王克榮、邱仲倫、陳遠璋 1988 《廣西左江岩畫》,文物出版社。

邢公畹 1949 《漢台語構詞法的一個比較研究》,《國文月刊》第77期。

徐通鏘 1991 《歷史語言學》,商務印書館。

徐通鏘 2005 《漢語結構的基本原理——字本位和語言研究》,中國海洋大學出版社。

徐中舒(主編) 1989 《甲骨文字典》,四川辭書出版社。

許 慎 2013 《説文解字》(附筆畫、音序檢索),中華書局。

嚴學窘 1979 《談漢藏語系同源詞和借詞》,《江漢語言學叢刊》第1輯。

《論漢語同族詞內部屈折的變換模式》,《中國語文》1979年第2期。

楊伯達 2005 《巫·玉·神泛論》,載《玉文化玉學論叢》三編·上,紫禁城出版社,第219—251。

楊 傑 2006 《河南偃師二里頭遺址的動物考古學研究》,中國社會科學院研究生院碩士學位論文。

楊曉能 2008 《另一種古史:青銅器紋飾、圖形文字與圖像銘文的解讀》,生活·讀書·新知三聯書店。

于省吾(主編) 姚孝遂(按語編撰) 1996 《甲骨文字詁林》,中華書局。

于省吾 1973 《關於古代文字研究的若干問題》,《文物》1973第2期。

俞 敏 1984 《後漢三國梵漢對音譜》,《中國語言學論文集》,日本光生館。

1989 《漢藏同源字譜稿》,《民族語文》1989第1、2期。

餘杭縣文管會 1991 《餘杭縣出土的良渚文化和馬橋文化的陶器刻劃符號》,《東南文化》1991第5期。

喻世長 1961 《關於“漢語對我國少數民族語言影響”研究中的幾個問題》,《中國語文》1961第12期。

袁 靖 2001 《中國新石器時代家畜起源的幾個問題》,《農業考古》2001第3期。

翟靄堂 1981 《論藏語的聲調及其變化》,《語言研究》1981第1期。

張炳火 2014 《良渚文化刻畫符號·序》,上海:上海人民出版社。

張光直(著),印群(譯) 2013 《古代中國考古學》(第四版),生活·讀書·新知三聯出版社。

張琨、張謝蓓蒂 1972 《原始漢語的韻母系統和〈切韻〉》,《中研院歷史語言研究所單刊》甲種之二十六。

張朋川 2005 《中國彩陶圖譜》,文物出版社。

張玉金 2001 《甲骨文語法學》,學林出版社。

趙元任 1928 《現代吴語研究》(清華學校研究院叢書第4種)。

鄭也夫 2015 《文明是副產品》,中信出版集團。

鄭張尚芳 1990 《古吴越地名中的侗台語成分》,《民族語文》1990第6期。

周本雄 1984 《新中國考古發現和研究》,文物出版社。

周本雄 1984 《中國新石器時代的家畜》,文物出版社。

Georg Elwert, 1988Thesocialandinstitutionalcontextofliteracy, by Heribert Hinzen, German Adult Education Associtaion,AdultEducationandDevelopmentSeptember, Number 31.