扶脾通阳穴位贴敷对亚临床甲状腺功能减退的临床疗效影响*

2020-02-25石家庄市中医院

石家庄市中医院

赵 莹 李淑彦 刘 欣 刘国伟 (石家庄 050051)

提要 目的:研究扶脾通阳穴位贴敷疗法对亚临床甲状腺功能减退(简称亚临床甲减)患者临床疗效的影响。方法:103例符合亚临床甲状腺功能减退患者,根据促甲状腺激素(TSH)数值不同分组,其中TSH>10.0 mIU/L的患者随机分为2组,对照组仅予甲状腺激素补充,治疗1组补充甲状腺激素的同时予扶脾通阳贴穴位贴敷;TSH数值介于 4.5~10.0 mIU/L组患者为治疗2组,予扶脾通阳贴穴位贴敷治疗。疗程结束后观察各组患者甲功TSH水平及中医证候变化。 结果:经治疗后各组患者TSH值较治疗前均有所下降(P<0.01), 且患者中医证候积分较治疗前改善;TSH>10.0 mIU/L组组间比较TSH下降率,治疗1组下降率优于对照组(P<0.05)。结论:扶脾通阳穴位贴敷治疗亚临床甲状腺功能减退症,可有效降低患者TSH水平,并可调整中医证候、改善体质。

亚临床甲减,即亚临床甲状腺功能减退症,大部分患者在生活中没有明显的症状,所以常常不被重视,因而临床中经常会出现因失治或误治,导致亚临床甲减进展为临床甲减的现象。此病可以导致脂代谢异常,从而引发一系列相关疾病,会引起动脉粥样硬化,甚者还会引发缺血性心脏病,给患者带来经济上的损失和心理的阴影。[1]现代医学对于本病的治疗意见尚存争议,并且长期补充甲状腺激素治疗可导致亚临床甲状腺功能亢进症,增加心律失常等心血管病发生风险、导致骨密度下降引发骨质疏松等危害。[2]根据亚临床甲减的现代医学病理学特点,以及中医体质辨证属中医“虚劳”证之范畴,遵中医学“不治已病治未病”理论,本研究以扶脾通阳为思路,运用中医外治疗法早期干预亚临床甲减,防止本病因失治而导致病情迁延、引发他病等危害。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究样本为本院就诊患者,在我科门诊或住院部收治,起止时间为2011年7月至2017年12月,总数为103例。根据测得的血清促甲状腺激素(TSH)不同数值,进行分组观察。其中TSH>10.0 mIU/L组患者67例,随机分为2组,对照组33例,男10例、女23例,年龄45~76岁、平均(44.37±2.12)岁;治疗1组34例,男8例、女26例,年龄48~75岁、平均(47.12±3.09)岁。2组一般资料比较差异无显著性(P>0.05),具有可比性。TSH值介于4.5~10.0 mIU/L之间患者为治疗2组,36例,男12例、女24例,年龄41~69岁、平均(47.91±3.11)岁。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准:参照中华医学会内分泌学分会《中国甲状腺疾病诊治指南——甲状腺功能减退症》[3]中亚临床甲减的诊断标准:游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)正常,TSH>4.5 mIU/L(正常值:TSH:0.51~4.5 mIU/L,FT4:11.5~22.7 pmol/L,FT3:3.5~6.5 pmol/L);患者一般没有特殊症状、体征,偶有患者出现轻微的症状,如怕冷、容易疲乏,手足水肿、记忆力衰减、肌肉无力、皮肤粗糙等。

1.2.2 中医诊断标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[4]脾气虚和肾阳虚证的证候特点,辨证为脾肾阳虚型。症见:无精打采,少气懒言,腰痠,膝耎,水肿,畏寒怕冷,四肢不温,声低,小便频繁,大便溏甚或无力排便,舌淡、苔白、脉沉、尺无力。证候积分,根据症状的轻重程度积分为:无症状0分、轻症1分、中症2分、重症3分。

1.3 纳入及排除标准

1.3.1 纳入标准:⑴符合西医亚临床甲减的诊断标准;⑵排除导致TSH升高的因素或疾病,如:使用甲状腺激素作为治疗手段,但中途更改了剂量;破坏性甲状腺炎痊愈期,实验室指标发现肾功能不全者;药物引起的亚临床甲减;各种因糖皮质激素缺乏引发的疾病;甲状腺患者临床归类为中枢性者等。⑶符合中医辨证标准,属于脾肾阳虚型。

1.3.2 排除标准:⑴医学检查发现心脏、肝脏、肾脏功能以及造血系统异常,患有其他严重原发性疾病者;⑵伴随肿瘤患者中属于恶性病变者;⑶合并其他内分泌代谢疾病患者;⑷身体容易出现过敏现象的患者或对该敷贴药物过敏及不适应者。

1.4 治疗方法 ⑴ TSH值>10.0 mIU/L组患者根据病情的情况进行药物的基本治疗,2组均口服药物:左甲状腺激素钠片(规格为50 μg/片,德国默克公司),治疗1组在服用药物的基础上,辅以穴位贴敷,使用扶脾通阳贴治疗;⑵ 治疗2组仅使用穴位贴敷干预治疗,药物同样为扶脾通阳贴贴敷(组方:蛇床子300 g,吴茱萸、甘松各100 g,怀牛膝150 g,肉桂、半夏各100 g,淫羊藿、肉苁蓉各150 g,白术200 g,川椒、附子、干姜、木香、木瓜各100 g等;制备:混合上述中草药,将其研磨成细末状,然后使用100目筛过滤,添加适量蜂蜜、生姜汁,搅拌后调制成糊状,最后制作成大小相同的药饼,直径约1 cm大小)。①贴敷穴位:第11胸椎棘突下旁开1.5寸的双脾俞穴、位于第2腰椎棘突下旁开1.5寸的双肾俞穴、第二腰椎棘突下凹陷中的命门穴;②贴敷方法:将扶脾通阳贴分别贴敷于上述5个穴位,贴敷时间一般为6~8 h,1次/d,15次/1疗程,共贴敷3个疗程,疗程间休息1周,然后进行第下1疗程的贴敷,结束后统计临床资料。

1.5 观察指标 检测各组患者治疗前及疗程结

束后的甲状腺功能(TSH、FT3、FT4)和血脂[(甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)]数值指标,比较各组治疗后的有效率。检测方法:甲状腺功能指标采用固相化学发光酶免疫法(ICMA法),仪器为德国西门子Centaur XP全自动化学发光免疫分析仪;血脂检测采用日本贝克曼库尔特AU5800-1全自动生化分析仪。

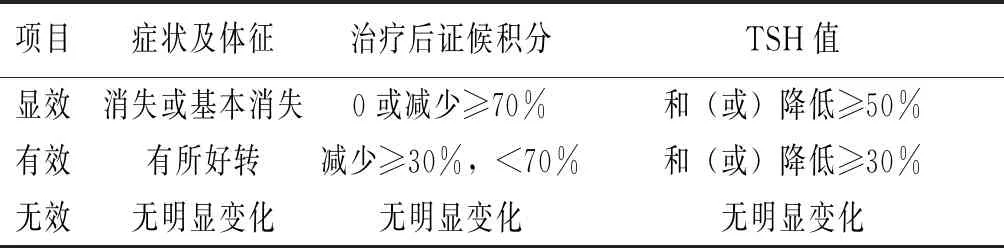

1.6 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[4]制订,详见表1。

表1亚临床甲状腺功能减退疗效判定标准

项目 症状及体征 治疗后证候积分 TSH值 显效消失或基本消失 0或减少≥70% 和(或)降低≥50% 有效 有所好转 减少≥30%,<70% 和(或)降低≥30% 无效 无明显变化 无明显变化 无明显变化

2 结果

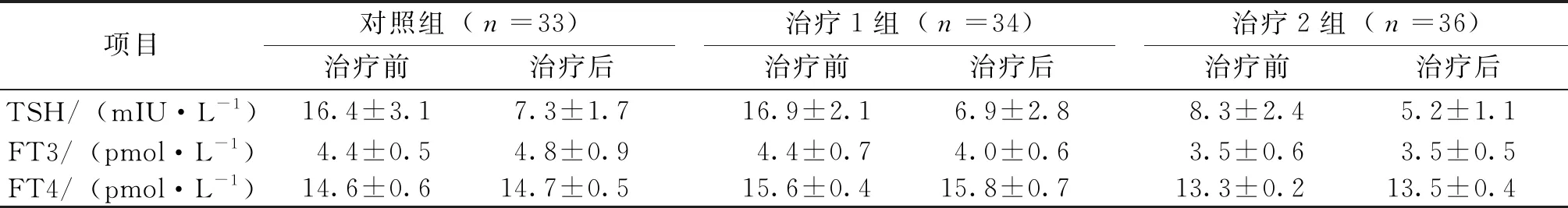

2.1 各组TSH、FT3、FT4水平比较 治疗前、后对照组、治疗1组、治疗2组患者甲状腺功能TSH均有明显差异(P<0.01);对照组与治疗1组组间比较,治疗1组TSH下降率优于对照组,差异有显著性(P<0.05)。治疗前、后各组FT3、FT4水平无明显变化(P>0.05)。详见表2。

项目 对照组(n=33)治疗前治疗后 治疗1组(n=34)治疗前治疗后 治疗2组(n=36)治疗前治疗后TSH/(mIU·L-1)16.4±3.1 7.3±1.716.9±2.1 6.9±2.8 8.3±2.45.2±1.1FT3/(pmol·L-1) 4.4±0.5 4.8±0.9 4.4±0.7 4.0±0.6 3.5±0.6 3.5±0.5FT4/(pmol·L-1)14.6±0.6 14.7±0.515.6±0.4 15.8±0.713.3±0.2 13.5±0.4

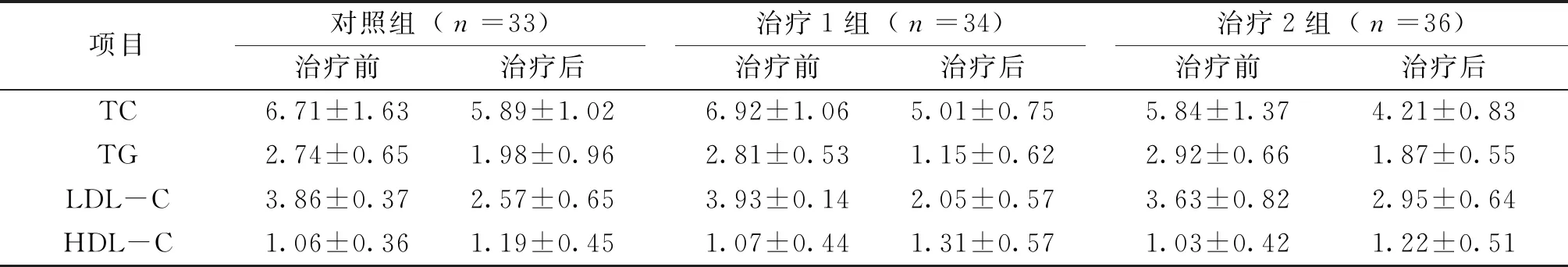

2.2 各组血脂水平比较 治疗后各组血脂TC、TG、LDL-C、HDL-C水平均较治疗前改善(均P<0.05),治疗1组略优于对照组(P<0.05)。详见表3。

项目 对照组(n=33)治疗前治疗后 治疗1组(n=34)治疗前治疗后 治疗2组(n=36)治疗前治疗后TC6.71±1.63 5.89±1.026.92±1.06 5.01±0.755.84±1.37 4.21±0.83TG2.74±0.65 1.98±0.962.81±0.53 1.15±0.622.92±0.66 1.87±0.55LDL-C3.86±0.37 2.57±0.653.93±0.14 2.05±0.573.63±0.82 2.95±0.64HDL-C1.06±0.36 1.19±0.451.07±0.44 1.31±0.571.03±0.42 1.22±0.51

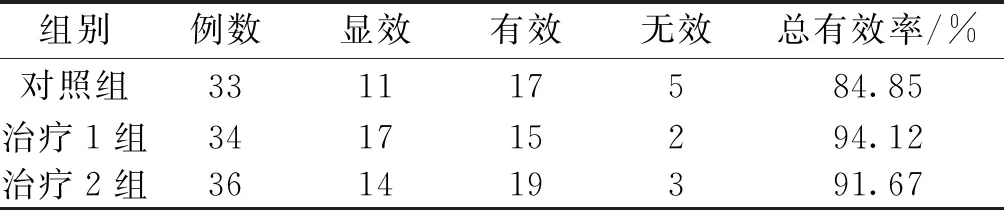

2.3 各组临床疗效比较 TSH值>10.0 mIU/L的对照组与治疗1组比较,治疗1组总有效率(94.12%)明显高于对照组(84.85%),差异有显著性(P<0.05)。TSH值介于4.5~10.0 mIU/L之间的治疗2组总有效率达91.67%。详见表4。

表4各组临床疗效情况比较 (例)

3 讨论

亚临床甲减主要依靠TSH的增高来诊断,通常情况下,血清游离甲状腺素(FT4)处于正常的水平。流行病学调查显示,社区患病率为3%~5%;此病与性别、年龄和居住环境都有关系,调查显示女性患病率要高于男性、老年人患病率高于中青年人、长期存在高碘摄入量的地区高于其他地方;[1]2010年10个中国城市的流调显示,成年人在亚临床甲减疾病中,患病率为16.7%,[5]并且随着年龄的增加,患病的机率也在上升。 本病病因众多,其中自身免疫性甲状腺炎最容易引起亚临床甲减,其他能引起此病发生的原因包括摄入过量的碘、服用含碘药物(如碘化钾片、西地碘片、胺碘酮等)、切除甲状腺后、治疗甲亢后、产后患有甲状腺炎等,有研究显示,对颈部进行照射或放射治疗颈部相关疾病同样能够诱发此病。亚临床甲减失治误治后会进展为临床甲减,检测指标通常会有脂代谢的异常,而脂代谢的异常又是诱发以及加重动脉粥样硬化的危险因素,同样也会引发心血管疾病的发生。女性亚甲减患者,可导致凝血功能的异常,妊娠期女性亚甲减可对胎儿的存活率及智力的发育产生深远的影响,因此近年来备受医学界关注。现代医学治疗观点认为,亚甲减患者TSH>10.0 mIU/L者心血管危险因素及死亡风险大,治疗予以甲状腺激素替代疗法;对于TSH 4.5~10.0 mIU/L的患者是否进行药物的干预,一直以来是医务工作者争论的焦点。[6]

亚临床甲减在中医学中归属于“虚劳”,在此证中尚属轻侯,临床表现可出现轻微怕冷、全身疲乏感,无力、少气懒言、面色发白,更甚者会有脱发的发生等,基本病机为阳气不足,病位涉及脾、肾、心、肝等脏腑,尤以脾肾的不足为著。目前现代中医学者对于本病的诊疗,绝大多数由于患者对本病的危害认识不足和治疗依从性差等原因,处于中医诊断率和临床治疗率低下阶段。亚临床甲减尚无严重病理表现和体征,因而采用中医外治法穴位贴敷法的治疗方式易于被患者接受,临床依从性好。本研究运用扶脾通阳贴穴位贴敷治疗后,多数病例可有效逆转促甲状腺激素水平,中医证候积分也有明显改善,表明通过扶脾通阳药物刺激背腧穴能够改善脾肾阳虚患者体质。临床研究结果表明,扶脾通阳贴穴位贴敷,能显著降低TSH指标,可有效刺激下丘脑-垂体-甲状腺轴负反馈调节机制,使TSH释放趋于平衡,达到调节亚临床甲减患者异常指标的作用。由于可以减缓临床甲减的发病进程,因此也就降低了脂代谢异常的发生,心血管疾病发生的风险也随之下降。

中药穴位贴敷法是遵循经络与脏腑密切相关理论,通过中药穴位刺激,调理失和的脏腑气血,使身体阴阳平衡,达到防病治病的作用,药物持久、温和作用于皮下经脉,补而不滞、温而不热,可根据不同病情合理组方配伍应用,有益“不足”而无致“有余”之忧,是安全有效的中医外治法的治疗方式;同时,背腧穴穴位贴敷法操作简便易行,不影响患者活动转侧,亦无口服汤药之苦而易于为病症轻浅患者接受。中药穴位贴敷治疗应用于“治未病”领域,具有良好的应用前景,尚有待于进一步加强现代作用机制研究,以及改善体质、终端获益良好等不同群体大样本量临床观察。