世界自然保护地社区共管典型模式研究

2020-02-25张引庄优波杨锐

张引 庄优波 杨锐

1993年,国际鹤类基金会(International Crane Foundation,简称ICF)在中国草海自然保护区开展参与式管理,引入了社区共管(community-based co-management,简称CBCM)的理念。1995年之后,在全球环境基金会(Global Environment Facility,简称GEF)、世界自然基金会(World Wide Fund for Nature,简称WWF)等国际非政府组织(Non-Government Organizations,简称NGOs)的支持下,陕西太白山、青海三江源、四川唐家河、福建武夷山等多个自然保护区开展了社区共管的实践探索。另外,也有一些保护地管理单位自发开展社区共管,例如九寨沟的社区门票分红机制和黄山的五镇一场联合防火机制。2006年,保护国际(Conservation International,简称CI)将协议保护引入中国,之后在山水自然保护中心、全球环境研究所(Global Environmental Institute,简称GEI)等本土NGOs的支持下进一步完善[1]。2017年9月,中办、国办印发的《建立国家公园体制总体方案》(以下简称《总体方案》)中提出了“建立社区共管机制”的要求,明确生产生活边界、合作保护协议、社区建设协调等。三江源、钱江源等国家公园体制试点也进行了创新性的机制探索,包括生态管护员聘用机制、集体林地役权制度等[2]211。但这些自然保护地社区共管机制都处于试验阶段,并没有形成完全成熟和可推广的模式,《总体方案》中也缺乏对社区共管的概念界定以及政策细化。在此情况下,扩展国际视野、借鉴先进经验将有助于中国国家公园(national park,简称NP)社区共管机制建立的理论与实践。

另外,国内外学者对自然保护地社区共管的国际经验研究存在不足。国外学者对广义层面上自然资源社区共管[3]、渔业社区共管[4]的国际经验有较多阐述,对自然保护地社区共管的研究主要集中在个案分析[5-6]和国别研究,如澳大利亚[7]、南非[8]、越南[9]616、巴拿马[10]等社区共管机制较为普遍的国家。然而这些文献存在2方面不足:缺乏对自然保护地社区共管历史发展脉络的梳理;缺乏对多国家、多模式、多案例的比较研究。中国学者对含英国[11]、法国[12]、澳大利亚[13]等国家的自然保护地社区共管机制进行了模式分析和经验总结,但也缺乏全球综述和国际比较。因此,已有研究不足以支撑中国国家公园社区共管机制的建设。

本研究的主要目的在于:1)梳理世界自然保护地社区共管的历史脉络和发展趋势;2)分析世界自然保护地社区共管的典型模式和代表案例;3)结合中国国情,为中国国家公园社区共管机制的建设提供国际经验。在研究方法上,主要采用文献、案例和对比研究。首先,通过文献研究梳理历史发展趋势,搜集社区共管案例。其次,从众多案例资料中选取越南卢察国家公园(Nui Chua NP)、巴西博卡达塞拉国家公园(Serra Da Bocaina NP)、乌干达埃尔贡山国家公园(Mt Elgon NP)、英国凯恩戈姆斯国家公园(Cairngorms NP)、澳大利亚卡卡杜国家公园(kakadu NP)、美国恶地国家公园南端(South Unit of Badlands NP)6个国家公园典型案例进行分析。案例选择参考了3个标准:1)模式代表性,选择案例要能代表自然保护地社区共管的典型模式,开展时间较长、模式较为完善、具备普遍意义;2)地域差异性,选择案例覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、北美洲和南美洲6大洲,包含原住民和非原住民地区;3)资料丰富性,选择案例的研究资料较为丰富,能够充分支撑案例分析。最后,对各个案例进行对比分析,为中国提供经验借鉴。

1 世界自然保护地社区共管的起源与发展

1.1 定义

CBCM是“社区共管”的简称,但由于社会背景、管理目标、合作方式的较大差异,社区共管在国内外研究中没有一致的定义。Fikret Berkes将其定义为“政府和社区资源使用者的权力与责任共享”[14],GEF将其定义为“当地社区和保护区对自然资源进行共同管理的过程”[15]。笔者将自然保护地社区共管定义为“为实现生态保护与可持续发展的双重目标,保护地管理机构、社区及其他主体(如地方政府、非政府组织、企业、专家等)实现权利、责任和利益共享的过程”。社区共管被认为是一个连续带谱,既包含浅层次的社区咨询,也涵盖高层次的社区赋权。社区共管和社区参与的区别主要在理念上,前者将社区作为资源保护和管理的主体,赋予实质性的权责利;而后者通常将社区作为被管理的对象或较边缘的参与者,不赋予实质性的权责利。社区共管的主要作用在于:1)提高资源管理成效,促进生物多样性保护;2)缓解管理机构与社区的冲突矛盾,促进沟通交流;3)保障社区和原住民的基本权益,促进社区可持续发展[16]。

1.2 起源

社区共管作为一种自然资源管理制度,最早出现在19世纪90年代的渔业管理领域,之后逐渐扩展到森林、草原、生物多样性等领域,在20世纪70—80年代延伸到自然保护地管理领域。在渔业资源管理中,挪威罗佛顿群岛(Lofoten Islands)的鳕鱼管理是世界最早的社区共管法律制度;在森林资源管理中,政府和社区的伙伴关系最早出现在20世纪20年代印度的库马恩喜马拉雅山脉(kumaon Himalayas)[17]1693。在自然保护地管理上,社区共管制度最早见于20世纪80年代的澳大利亚,并于90年代后在一些原住民聚居的国家扩散。1978年,卡卡杜原住民土地信托和澳大利亚公园局签订了共同管理国家公园的协议,是世界上第一个保护区社区共管协议[18];1982年,加拿大政府在《宪法法案》中要求,建立国家公园时须与原住民建立合作伙伴关系[15]。南非于1998年在克鲁格国家公园(kruger NP)的马库勒克社区(Makuleke Community)签署了与原住民的共管协议[19]。社区共管在自然保护地领域的萌芽,主要是由于3方面原因:1)早期“排除式”的保护范式造成了激烈的社区矛盾,而“参与式”的社区治理范式存在社区积极性低等问题,自然保护地需要更有效的社区治理模式;2)国际人权运动要求恢复被驱逐出境原住民的土地权利,而社区共管是解决土地争议的可行途径;3)全球层面出现了自然资源去中心化治理的历史发展趋势[20]。

1.3 发展

21世纪初,社区共管成为在国际层面广受认可的保护地社区治理范式。2003年,IUCN在南非召开的第5届世界公园大会强调社区权益,认为社区共管可以起到保障作用[21]104。2007年,世界遗产委员会将世界遗产地管理的“4C”战略转变为“5C”,新增的第5个“C”即为社区(community),呼吁加强对社区的价值认知和权益保障[22]。同年,联合国正式通过了《联合国土著人民权利宣言》(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People),倡议承认原住民对领土和自然资源的传统权利[23]。2013年,IUCN在出版的《自然保护地治理指南:从理解到实施》(Governance of Protected areas: From Understanding to Action)中,将自然保护地治理类型分为政府治理、共同治理、私人治理和社区治理四大类,可适用于I~VI类任何管理目标的自然保护地。该指南定义的共同治理型保护地(shared governance protected areas)类似于社区共管,但其治理主体还包括NGOs、企业和地方政府等主体[21]45-46。

在实践层面,保护地社区共管在世界各地都有所探索,但不同国家、不同自然保护地的社区共管强度不同。在澳大利亚、印度尼西亚、伯利兹、越南、菲律宾等国家,社区共管已经成为被广泛接受的保护地治理模式。截至2018年,澳大利亚共有2 323个保护区实行与原住民的联合管理,占总保护区面积的8.09%[24];伯利兹共有48个保护地开展了社区共管实践,占全国保护地数量的近50%[25]。而在挪威、柬埔寨、希腊等国家,自然保护地社区共管仍在探索和试验的过程中[26-27],[28]2833,2007年柬埔寨森林部发起了“综合保护地共管”计划(integrated protected area co-management),并在5个自然保护地开展了试点,但存在难以持续的问题。Vokou等的研究表明,希腊政府尝试建立自然保护地共管机制,但并没有得到大多数社区居民的支持[28]。

2 世界自然保护地社区共管典型模式分析

2.1 模式提出

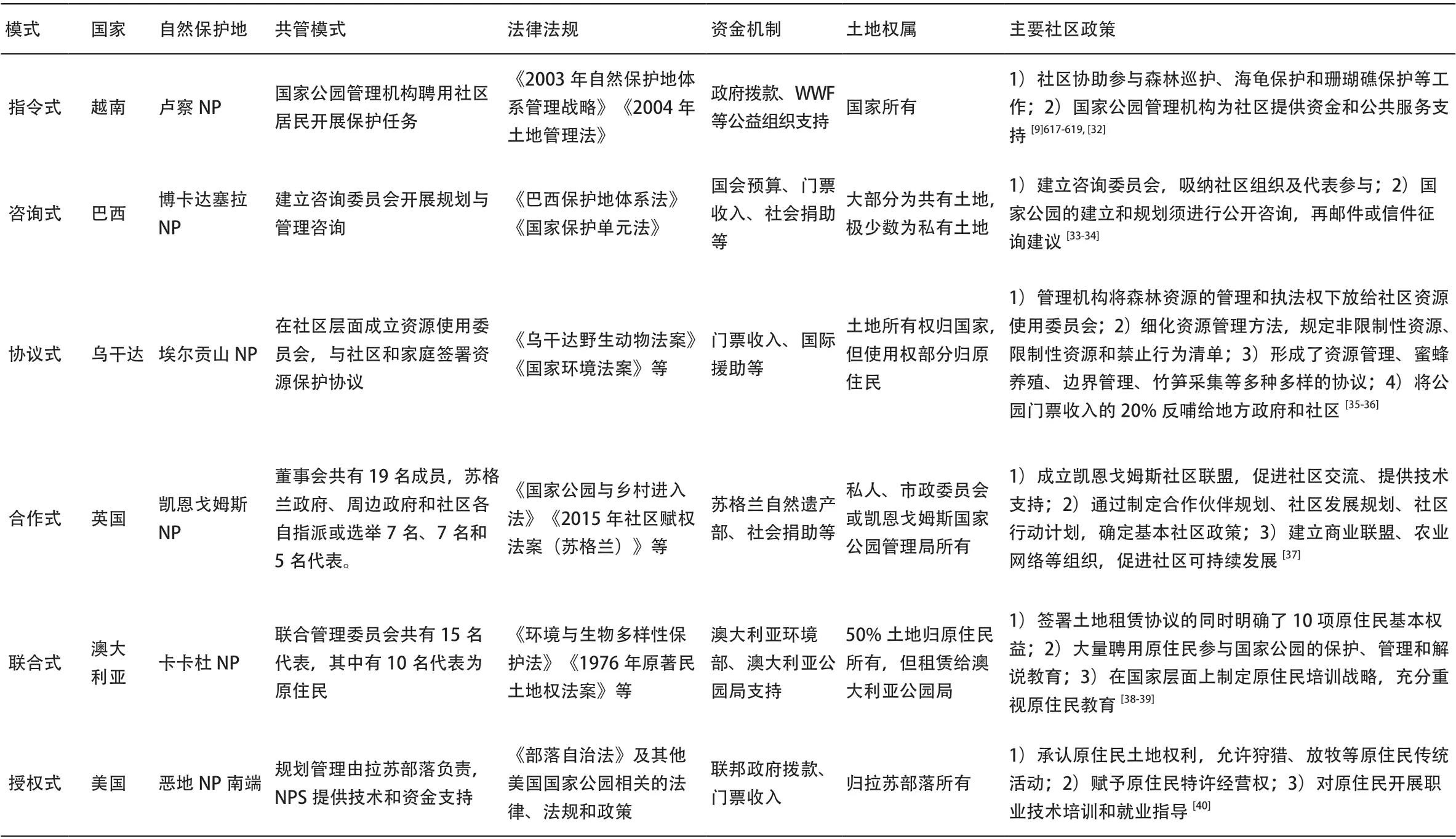

在参与梯度理论(ladder of participation)的启发下,国外学者认为社区共管是彻底的政府管控和社区管控中的连续带谱[17]1693,[29]。在渔业领域,Sen等将该治理带谱划分为指令、协商、协作、顾问和授权5个层次[30]406,而Sandstrom等在森林管理中将其细分为传达、咨询、沟通、建议、合作、授权和伙伴关系7个层次[31]。在保护地领域,IUCN在《自然保护地治理指南》中也把4种自然保护地治理类型置于连续治理带谱的框架下,其中共同治理型保护地包括咨询社区、协商协议和正式分权3个层级(图1)[21]70。IUCN框架主要针对的是自然保护地共管(co-management),涵盖保护地管理机构、社区、地方政府、非政府组织、专家、企业等多方主体。而聚焦到社区共管,笔者根据文献和案例研究将其细化为指令式(instruction)、咨询式(consultation)、协议式(agreement)、合作式(collaboration)、联合式(joint management)和授权式(empowerment)6个层次(表1),且分别对应一个典型管理模式(图2)。笔者提出的指令式、授权式社区共管分别属于IUCN框架下的政府治理型、社区治理型保护地,而其余4个层次为IUCN框架下的共同治理型保护地。其中,将“通过正式机制分享权力与责任”的自然保护地,分为合作式和联合式2种不同的社区共管模式。虽然在2种模式中,管理机构都割让了部分共管席位给社区,但区别在于前者席位包含政府机构、社区、地方政府、专家和NGOs等多个主体,如法国、英国国家公园;而后者席位只包含政府保护机构和原住民,通常只发生在原住民具备独立主权、传统文化、生态知识和土地权属的社会背景中,如部分澳大利亚、加拿大国家公园。

1 IUCN自然保护地治理类型带谱[21]IUCN governance continuum of protected areas[21]

2 自然保护地共管的管理模式分析Model analylsis of CBCM in protected areas

表1 自然保护地社区共管的层次和模式划分Tab. 1 Levels and models of CBCM in protected areas

然而,笔者的模式划分是对复杂现象的理论简化,主要立足于保护地管理机构与社区的决策权分配。在社区共管实践中,保护地管理机构可能对社区既有指令与咨询,也有协议与合作,呈现多元的共管机制或方式,其复杂性主要体现在4个方面:1)阶段性,在保护地指定、规划、管理和评估的不同阶段可能采用不同的共管机制或方式;2)多元性,同一国家不同保护地,或者同一保护地不同社区,可能存在不同的共管模式、机制或方式;3)复合性,在保护地政策制定、资源评估、巡护监测等不同任务上可能存在不同的共管机制或方式;4)演变性,保护地社区共管模式在更长的时间尺度可能出现演变[30]406。

2.2 案例选择

笔者在越南(亚洲)、巴西(南美洲)、乌干达(非洲)、英国(欧洲)、澳大利亚(大洋洲)和美国(北美洲)分别选择了一个典型案例进行分析(表2)。越南卢察NP是指令式社区共管的代表,在WWF等机构的支持下,管理机构聘用社区居民开展了丰富的保护工作[32];自2008年起,巴西博卡达塞拉NP将社区组织及代表纳入咨询委员会,在规划和管理中双方进行了充分的沟通交流,是咨询式社区共管的典型[33-34];乌干达埃尔贡山NP采用协议式社区共管模式,自1996年起赋予社区资源使用委员会以森林监管和执法权,之后与超过20%的社区签订了共管协议[35-36];英国凯恩戈姆斯NP是合作式社区共管的代表,其董事会包含19位成员,其中有7名由苏格兰政府指派,7名经周边行政区政府提名,另外5名由社区选举产生[37];澳大利亚卡卡杜NP自1989年起组建了由15名代表组成的联合管理委员会,其中有10名代表为原住民,是世界知名的联合式社区共管模式[38-39];美国恶地NP南端由拉苏部落(Ogla Sioux Tribe)负责规划管理,但由美国国家公园管理局(National Park Service)提供资金和技术支持,是授权式社区共管模式的典型案例[40]。

表2 6个社区共管模式及典型案例Tab. 2 Typical cases of six models of CBCM

2.3 案例分析

2.3.1 产生原因及适应性分析

通过案例分析,笔者发现保护地社区共管产生的主要原因是土地和自然资源管理冲突,本质是一种冲突管理[41]。美国恶地NP南端、加拿大卡卡杜NP进行社区共管是由于原住民拥有部分土地,英国凯恩戈姆斯NP是因为国家公园中具备大量私有土地,而乌干达埃尔贡山NP、巴西博卡达塞拉NP和越南卢察NP则是为了缓解资源利用矛盾。与此同时,社区共管的不同模式存在一定适应性,受土地权属、社区类型、管理体制等复杂因素的影响:1)在土地权属方面,以国有土地为主导的自然保护地,较倾向于指令式、咨询式等较低层级的社区共管,而以社区集体土地、私人土地为主导的自然保护地,则较倾向于合作式、联合式、授权式等较高层级的社区共管;2)在社区类型方面,联合式、授权式社区共管适合具备独立主权、自组织能力较强的社区,合作式社区共管适合文化素质较高、环境意识较强的社区,协议式社区共管要求社区有一定的集体组织能力,而指令式和咨询式对社区没有特殊要求;3)在管理体制方面,中心化程度较高的政府体制较多采用指令式、咨询式、协议式的社区共管模式,而去中心化程度较高的政府体制较多采用合作式、联合式和授权式的社区共管模式。

2.3.2 成功经验分析

通过案例研究可分析出土地权属清晰、法律法规和政策支持、资金支持、多元主体、社区赋权和适应性过程6个保护地社区共管经验:1)研究案例社区共管的开展要么建立在土地权属清晰的基础上,要么通过建立社区共管机制促进土地及自然资源权属的明确;2)各个案例都在全国层面制定了社区共管相关的法律法规和政策,提供了关于土地、政治、经济等社区权益保障和共管法律依据;3)研究案例获得了多元的资金来源,而澳大利亚卡卡杜NP、乌干达NP的经验证明资金不足会降低共管有效性;4)社区共管模式不仅是各部门、各层级政府与社区或原住民的互动,还包含了NGOs、科研单位、企业、公众等多元主体的支持;5)各个案例都在不同层面上进行了一定的去中心化和社区赋权,即便在越南这种以指令式社区共管为主的国家,在政策层面也更倡导协议式、合作式等更高层级的共管模式;6)社区共管本质是一种伙伴关系、一种长期过程,需要多方主体不断学习和适应。即便在联合管理已经开展近40年的澳大利亚卡卡杜NP,原住民和管理者也在文化、保护、游憩、权责利划分等多方面进行不断磨合[37]。

2.3.3 现状问题分析

研究发现,各个社区共管案例都存在精英主导、社区弱势、资金约束的共性问题:1)精英主导问题在保护地社区共管中非常普遍,即社区共管的获益者主要是社区精英,而老人、残疾人等弱势群体的利益容易被忽视;2)在多方主体共同协商中,社区通常处于弱势地位,例如在澳大利亚卡卡杜NP,虽然原住民占有2/3的联合共管委员会代表席位,但委员会主任及代表的任命权掌握在联邦政府手中,因此联邦政府具备绝对的话语权优势;3)资金约束也是自然保护地社区共管机制的普遍问题,这既可能是由于政府拨款不足、非政府组织项目资金不稳定,也可能是由于社区共管机制的运行提高了管理成本。与此同时,各个案例都存在个性问题。例如越南卢察NP、巴西博卡达塞拉NP的社区积极性不高,乌干达埃尔贡山NP共管协议的覆盖面不足,英国凯恩戈姆斯NP的社区住房紧张,而澳大利亚卡卡杜NP和美国恶地NP南端存在原住民文化冲突等。

3 对中国国家公园社区共管机制的启示

中国国家公园体制建设仍然在起步阶段,各个体制试点还处于对社区共管的探索和试验中,当前存在的主要问题包括法律法规缺位、资金支持不足、土地权属复杂、社区能力不够等[42]。国际案例研究可在模式选择、政策制定和实践开展上为中国提供经验启示。

3.1 对模式选择的启示

中国的国家公园体制建设存在于中心化的行政体制中,强调中央事权和严格保护,在社区共管的模式选择上应以指令式为主、咨询式为辅,在局部地区、特殊资源管理上可采用协议式和合作式。指令式的社区共管机制包括聘用社区护林员、开展社区环保培训、扶持社区产业和基础设施建设;咨询式的社区共管机制是指在国家公园的规划、管理和评估中纳入法定社区咨询程序和意见反馈;协议式、合作式是指与社区签署资源保护协议、建立社区共管委员会来共同决策等。但后两种模式需要一些前提条件,如社区有较强的保护意愿、组织能力、生态文化和传统知识,有NGOs协助等。管理机构应根据不同区域特征、资源条件和管理任务采用不同的共管机制和方式,并根据实际情况进行评估和调整。

3.2 对政策制定的启示

国际案例研究在法律法规、管理体制、资金机制和规范标准4个方面对中国国家公园有一定的启示意义:1)在法律上应明确和保障国家公园社区的基本权益,在《国家公园法》中明确社区的知情、建议、保护、管理和发展权等具体内容,并明确社区在权利受损时的维权途径;2)各个国家公园管理机构应建立社区共管部门,招聘专业人士协调社区保护与发展工作,鼓励开展创新型社区共管试点;3)中央政府应拨款建立社区共管专项资金,同时拓宽市场、NGOs、公众参与的资金渠道;4)中央政府应制定《中国国家公园社区参与标准》,明确社区参与在国家公园建立、规划、管理和评估等阶段的基本要求。

3.3 对实践开展的启示

在实践开展上,国际案例研究可为中国国家公园提供公平性、多元主体、权属清晰3方面启示:1)注重社区共管的公平正义,这既体现在资源在不同社区的公平分配,也体现在对社区边缘群体利益的考虑;2)充分吸纳地方政府、非政府组织、企业、学术机构、社区等多方主体,共同形成合作伙伴关系;3)土地和资源权属决定了多方主体的产权基础,是权责利划分的前提,清晰权属可避免因其纠纷带来的后续冲突。中国国家公园中存在大量集体土地,其所有、使用和经营权复杂,管理机构应明确土地及自然资源的产权关系,保障社区共管开展的前提和依据。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~2引自参考文献[21];表1引自参考文献[24];表2由作者绘制。