“岂惟观乐,于焉识礼”

——从礼乐文化视角对刘勰乐府理论的审视

2020-02-24李敦庆

李 敦 庆

(南阳师范学院 文史学院,河南 南阳 473061)

一、《文心雕龙·乐府》推崇的雅乐应为儒家理想中的礼仪用乐

在《乐府》篇中,刘勰对乐府的认识主要从以下几个方面展开,乐府的声与辞之关系、乐府的功能、乐府的风格以及乐府的发展历史,对前三点的认识贯穿于乐府发展史的叙述之中。通过文本的分析,我们能够发现刘勰所推崇的雅乐实为儒家理想中的礼仪用乐。礼仪用乐、雅乐是从不同角度对乐府的认识,称之为礼仪用乐是从其功能方面着眼,称其为雅乐是从其风格方面着眼,礼仪用乐与雅乐是二而一的关系,共同统摄在乐府之名下。我们从以下四个方面对此问题进行说明。

(一)“声依咏,律和声”的辞、乐关系实为礼仪用乐中的歌、乐关系

作为一种文体,刘勰对乐府的形制、规范有着明确的认识。其在《乐府》开篇就说“乐府者,‘声依永,律合声’也”。引《舜典》以说明乐府要具备“声与辞”两个基本要素。但单纯具备“声与辞”这两个要素是远远不够的。于是刘勰在后文“敷理以举统”部分又对乐府提出了几个具体标准,具体到辞乐关系上主要是“诗为乐心,声为乐体”“八音摛文,树辞为体”等。刘勰以“诗”与“声”、“音”与“辞”对举,所强调的是二者在乐府的构成中缺一不可,只有二者同时具备方可谓之乐府,这一特征正是礼仪用乐的基本特征之一。礼仪用乐亦为诗乐合一,所谓“诗”,是合乐之诗,而非徒诗,因此又称乐歌、歌辞,突出强调其音乐性;所谓“乐(声)”,指以乐器演奏出的节奏、旋律,是仪式用乐的主体;诗、乐在礼仪用乐的构成中各自扮演了不同的角色。

我们先看“乐”,“乐”是礼仪用乐的核心,是以乐器演奏为主要内容的相关旋律或节奏,贯穿于礼仪进程的始终。中国传统乐器以材质分类,习称“八音”,即金、石、土、木、丝、竹、革、匏。在礼仪用乐的演奏中,主要是以金、石为材质的编钟、编磬,以丝竹为材质的笙管、琴瑟。钟、磬的演奏为“乐之节”,其演奏从礼仪的参加者进入仪式场合就已经开始,即《礼记·仲尼燕居》所云:“入门而悬兴,揖让而升堂,升堂而乐阕。”此为主人与宾行礼之节乐,“入门悬兴,谓大飨纳宾,金奏《肆夏》之三也”[1]1270。在宾客入门时演奏,说明这一奏乐在礼仪中起到指示仪式进程的作用。管弦等旋律乐器的演奏是在奏乐的正乐环节,即“升歌、下管、间歌、合乐”四个环节中,这也是仪式的主体环节。可以说,音乐在整个礼仪过程中是贯穿始终的。

从符号学角度来看,音乐是以声音的形式呈现的符号,即能指;在声音背后必定蕴含特定的意义,即所指。要理解这种以声音表现的能指背后的意义不是一件容易的事,如果在一场礼仪中,仅有单纯音乐的加入,可能会为仪式营造出一种氛围、一种节奏感,但是仪式的目的和效果则很难明确地被仪式的参加者和观看者所了解,因为“音乐的对象意指,除了少数例外,大部分相当模糊,远不如语言那么明确,因此一旦有标题和歌词,语言就确立了意义,然而,音乐最主要的意义还是在于解释项,这是永远存在的”[2]150。因此,在礼仪用乐中,离不开歌辞的参与,歌辞或者诗是仪式用乐的另一个重要因素,它与仪式中所奏音乐形成一种相互补充与解释的关系,能增强礼仪的效果,礼仪用乐离不开诗歌的阐释。刘勰以“诗心”“声体”作为乐府的两个基本构成要素,正与仪式用乐的特征相合。受刘勰影响,孔颖达在《诗大序》正义中提出“诗是乐之心,乐为诗之声,故诗乐同其功也”[3]271的说法。在刘勰这一理想的乐府标准之下,就要将那些在现实礼仪用乐中被视为乐府而不入乐的诗歌排除在外,正如黄侃所论:“及后文士撰诗者众,缘事立体,不尽施于乐府,然后诗之与歌始分区界,其号称乐府而不能被管弦者,实与缘事立体者无殊,徒以蒙乐府之名。”[4]42刘勰还认为,乐府不仅要诗乐相协,而且还要做到艺术效果上的“辞既典文,律合夔旷”及美学风格上的“中和之响”,我们将在下文中进行论述。

(二)刘勰对乐府与政教关系的论述以儒家礼乐文化传统为背景

刘勰对乐府的政教功能有充分认识,他在《乐府》篇中对“乐”与政教关系的论述未超出儒家乐论的范围,主要观点与儒家经典中对音乐和政教关系的认识基本一致,主要表现在以下两个方面。

其一,乐能反映政教之治乱。刘勰的理论继承了音乐起源于人心的儒家乐论,他认为“乐本心术”,这与《乐记》“凡音之起,由人心生也”的音乐起源论是一致的。这种音乐起源论,最终将音乐与政治牵合在一起,得出了“声音之道,与政通矣”以及“审音以知政”的音乐功能论,使得人心之善恶与政教之治乱可以通过音乐窥知,所以刘勰说:“师旷觇风于盛衰,季札鉴微于兴废”,“好乐无荒,晋风所以称远;伊其相谑,郑国所以云亡”。这与儒家乐论在思维理路上是一致的。其二,乐能辅助政教。在儒家乐论中,乐具有重要的辅助政教之功能,其发挥作用的途径之一是礼乐活动。在国家礼仪中,通过乐舞的展演实现其再现功能、确认功能、协调功能[5]11-15。以乐教国子是实现礼仪乐舞政教功能的重要前提,刘勰就是从这一侧面认识音乐的政教功能的,他说“敷训胄子,必歌九德,故能情感七始,化动八风”。在《尚书·舜典》中有命夔典乐“教胄子”的记载,所谓 “教胄子”即“谓元子以下至卿大夫子弟。以歌诗道之舞之,教长国子中、和、祗、庸、孝、友”。此“胄子”即《周礼·大司乐》中之“国子”,以乐教授国子是周代教育的重要内容,《大司乐》有成均之法,教国子以乐德、乐语、乐舞。作为贵族子弟的国子凭借其对乐德、乐语、乐舞的掌握参与礼乐活动的建构,他们既是礼仪活动的实际参加者,也是礼乐价值体系的阐释者,形成可以被统治集团共同理解的礼乐体系。

刘勰对音乐政教功能的认识完全是在礼乐文化的大背景下进行的。具体到乐府的政教功能,刘勰在阐述时更是直接将其与礼相关联:“暨武帝崇礼,始立乐府。”作为对先秦乐官传统的接续,乐府机关的设置的确与汉武帝时期的礼制建设密切相关,所谓的“崇礼”,当指武帝时所举行的郊祀之礼,祭太一于甘泉、祭后土于汾阴[6]1045。为了配合郊祀礼仪而设立乐府,虽然其创制的辞、乐均偏离经典,呈现非雅正的风貌,但在刘勰看来,乐府作为国家机关应该是国家礼仪制度的组成部分,是为政教而设,应该符合儒家礼乐的典范。同时,他认为乐府作为一种音乐形式,不能仅仅从单纯的音乐层面去认识,还必须要重视音乐所依附的礼仪形式,所谓“岂惟观乐,于焉识礼”,只有遵从儒家礼学相谐的音乐思想才能务塞淫滥,创制出符合雅乐标准的乐府。这为乐府的创制指明了方向,也是刘勰创作本篇的用意所在。

(三)刘勰所推崇的乐府“中和”之美与礼仪用乐美学风格的关联

刘勰在《乐府》篇中指出乐府之制作必须达到“中和”之美,如果说“诗为乐心,声为乐体”是乐府的外在形式要求,那么“中和”之美则是对乐府内在的规定性。其“中和”音乐美学风格是在批评周末雅声寝微之后的历代乐府制作,尤其是礼仪用乐制作时提出的,即所谓“中和之响,阒其不还”,在刘勰那里,“中和”之美到底指什么,我们需要从他对历代乐府制作的批判中寻找答案。

刘勰在《乐府》中用了很大的篇幅叙述乐府的发展史,其开始于上古之钧天九奏,结束于晋之乐府。他对周之前的用乐基本是持肯定态度的,此时是“诗官采言,乐盲被律,志感丝篁,气变金石”,在讨论上古音乐时已经确立了辞乐合一的基本标准。之后刘勰又从辞乐关系的维度讨论了汉魏两晋乐府的发展,他对这一时期的乐府基本是持批判态度的,以汉初叔孙通所制宗庙乐为首要的批判对象,叔孙通制乐开后世乐府创制之先河,但从此之后“中和之响,阒其不还”,我们来看为什么这么说。就汉魏时期的乐府来看,虽然做到了辞乐俱备,却仍然没有达到儒家音乐的理想状态,具体表现为以下两种情况。第一是“声辞俱郑”,汉武帝及曹魏时期的乐府是其代表,汉武帝时:“延年以曼声协律,朱马以骚体制歌。《桂华》杂曲,丽而不经;《赤雁》群篇,靡而非典。”曼声、骚体在辞与乐两个方面都背离了雅乐的标准而不能成为中和之响;曹魏时期“宰割辞调,音靡节平。观其北上众引,秋风列篇,或述酣宴,或伤羁戍,志不出于滔荡,辞不离于哀思,虽三调之正声,实《韶》《夏》之郑曲也”。第二是“辞虽典文,而律非夔旷”。这是对西汉宣帝、元帝、成帝及后汉、西晋时期乐府的评价,这一时期在歌辞创制上向《诗经》等经典学习,但在曲调上却有所偏离,所谓“稍广淫乐”“正音乖俗”“声音哀急”,均未达到声辞相谐、辞乐俱雅的状态,似乎实现声辞俱雅是非常困难的。那么在刘勰那里,“中和”之美的表现形态到底是什么?在刘勰完成对汉魏晋乐府的批判之后说“和乐精妙,固表里而相资矣”,可以说辞乐的“表里相资”是刘勰理想中雅乐的典范。所谓“表”当指乐府的“诗为乐心,声为乐体”,而所谓“里”当指辞的思想内容要正,乐的曲调要雅。只有将二者协调地统一才能达到雅乐标准,实现“中和”的审美理想。

“中和”作为一个重要的美学概念,它既表现为情感(内容)的纯洁、中正,更确切地说是情感(内容)必须要“言天下之事”“形四方之风”“美盛德之形容,以其成功告于神明”,也表现为声音的中节,即表现内容的声音必须要合乎节奏,同声相继,异音相从,搭配得当。夏静认为“中和是最能体现礼乐精神品格的原初范畴,它既是传统时代礼乐政教的手段,也是其终极目标所在”[7]214。刘勰所推崇的“中和”之美也与礼仪用乐有极大的相关性。他的观点深受《乐记》音乐观的影响,尤其是《乐记》对德音的推崇和对溺音的排斥,而“中和”之美恰恰是德音最核心的特点。

在《乐记》中有子夏与魏文侯论乐之事,其中有关于“古乐”“新乐”的讨论,子夏认为魏文侯所问存在着“音”与“乐”的差异,古乐为“乐”,新乐只能称之为“音”,进而引申出“德音”与“溺音”。先看“德音”:“夫古者天地顺而四时当,民有德而五谷昌,疾疢不作,而无妖祥,此之谓大当。然后圣人作,为父子君臣,以为纪纲,纪纲既正,天下大定,天下大定。然后正六律,和五声,弦歌诗颂,此之谓德音,德音之谓乐。”在这段话中隐含了“王者功成作乐”的政治传统,同时对“德音”的特点有所概括,即“正六律,和五声,弦歌诗颂”,这一特点从辞、乐两方面切入,“正六律,和五声”即所谓乐之雅正,“弦歌诗颂”则为辞之雅正。“德音”与“溺音”在历史、道德内涵及外在形式上都存在着本质的区别,《乐记》所谓的“德音”与刘勰所推崇的“中和之音”在内涵上是统一的。《乐记》进而论述奏德音之乐器并德音之功用:“然后圣人作为鞀、鼓、椌、楬、埙、箎,此六者,德音之音也。然后钟磬竽瑟以和之,干戚旄狄以舞之。此所以祭先王之庙也,所以献酬酳酢也,所以官序贵贱,各得其宜也,所以示后世有尊卑长幼之序也。”在子夏看来,只有德音才能成为礼仪用乐,用于祭祀、飨宴、朝廷。在这里,德音与“中和”之音具有了统一性,“中和”之音与礼仪用乐也具有了统一性。可以说在“中和”的音乐观上,刘勰深受《乐记》的影响。

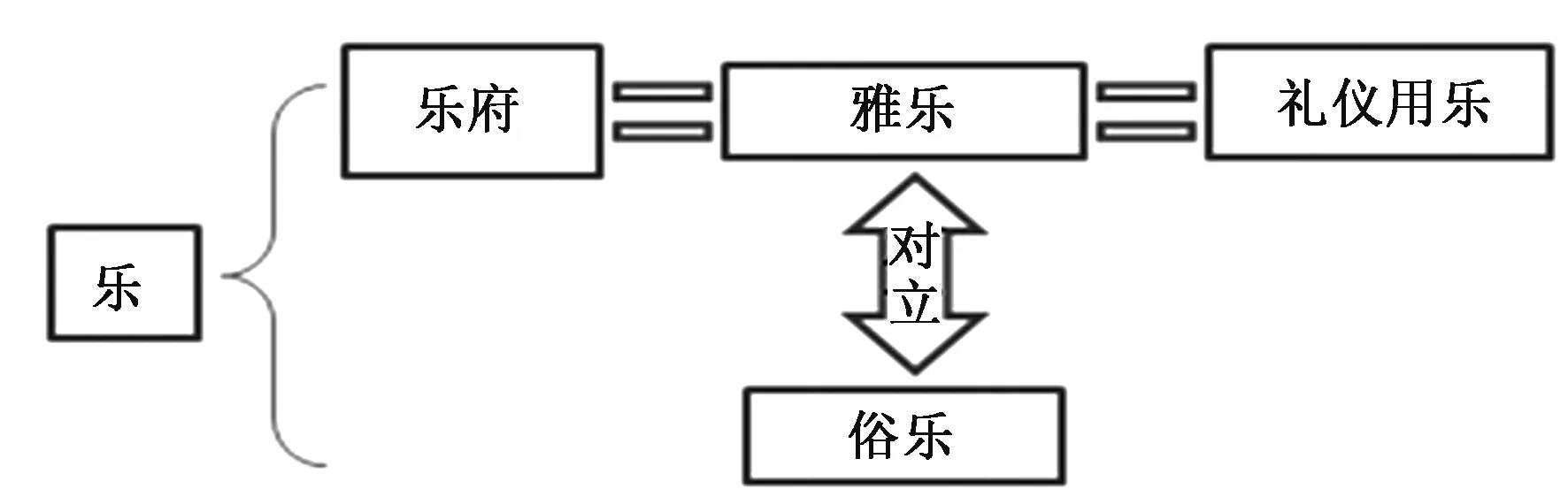

“古乐”“德音”的对立面是“新乐”“溺音”,它们是被排斥在礼仪用乐之外的:“今君之所好者,其溺音乎……皆淫于色而害于德,是以祭祀弗用也。”在对待新乐、溺音的态度上,刘勰与《乐记》的观点也很一致。在《乐府》篇中充满了对来自民间新乐的批判,称它们为“淫滥”“溺音”“淫乐”“淫荡”“郑曲”“艳歌”“淫辞”“奇辞”“郑声”等,这些均是刘勰对新声曲的批判,同样被排斥在乐府之外,反映了其与《乐记》相一致的雅乐观念,这也从一个侧面说明,刘勰所推崇的“中和”之乐是与礼仪用乐密切相关的雅乐。通过以上内容的分析,我们将刘勰理想中的乐府与礼仪用乐的关系表述如图1:

图1 刘勰理想中的乐府与雅乐、礼仪用乐之关系

二、刘勰的乐府理想与汉魏以来乐府实践的偏差

综上所述,刘勰《乐府》篇中所讨论的绝非一般意义上的乐府歌诗,也不是后世文学观念中的乐府文学作品,关于此点,杨明先生说:“《乐府》篇不是论述一般的诗歌,而是论述配乐演唱的乐府诗歌, 特别是被朝廷音乐机关所采撷加工的配乐诗歌。”[8]31王小盾先生说:“《文心雕龙》所说的‘乐府’是一个围绕宫廷祭祀礼仪而建立起来的关于音乐与文学的概念。”[9]26在刘勰的观念中,乐府所关联的是国家政治层面的所有礼仪,郊庙、元会、道路、军中、丧葬等都包括其中,汉魏两晋时期的乐府实践与刘勰理想中的乐府存在着较大偏差,所以他才在《乐府》篇中有所提倡、有所批评。

我们说,刘勰所推重的雅乐最核心的特点就是声辞相谐与中和之美。但刘勰认为,周末礼崩乐坏之后雅乐已经偏离正轨,自汉武帝设立乐府直至魏晋,所有的乐府制作从来没有达到过声辞相谐与中和之美这两个标准,或声辞俱郑、完全沦为俗乐,或辞正而乐俗,或乐正而辞奇,在刘勰的论述中表现为众多的批评性词组,如:“盛、衰”“兴、废”“雅声、溺音”“丽而不经”“靡而非典”“淫乐、正音”“正声、郑曲”“舒雅、哀急”“称美、云亡”“淫辞、正响”“俗听、雅咏”“韶响、郑声”“辞虽典文,律非夔旷”等。在刘勰的表述中,矛盾的双方分别代表了雅与俗、正与奇、理想与现实之间的矛盾,充满了张力,这众多相互矛盾的词组形成了理想与现实的两极。下面我们来具体分析汉魏两晋的乐府实践是如何偏离刘勰的雅乐理想的。

我们认为在刘勰的乐府观念中,乐府是可以和雅乐及礼仪用乐画等号的,或者说三者在内涵上是重合的,但是在历代的乐府实践中并未按照刘勰理想中的模式发展,俗乐也常常加入乐府的行列。由于俗乐的参与,乐府的范围则有所扩大,在乐府内部同时存在着雅乐、俗乐、礼仪用乐三个因素,乐府往往表现出对雅乐的偏离,与理想模式相比,三者之间的关系更加错综复杂。在实践中,雅乐包含于礼仪用乐,俗乐一方面成为雅乐和礼仪用乐排斥的对象,另一方面又成为其吸纳的对象。

在汉魏两晋时期的乐府实践中,用于国家礼仪中的音乐,既可能是雅乐,也可能是俗乐,选择何种性质的乐舞进入仪式受统治者的个人喜好、礼学思想、礼乐传统及民族风习等因素制约,在郊祀、宗庙、元会、封禅等国家大典中,中正平和的雅乐理所当然地成为首选,而特定的仪式,如元会仪式宴饮环节的乐舞百戏、丧礼执拂时的挽歌均为俗乐,或夸靡虚诞,或声节哀急,均非中和之响,也就是说俗乐也被乐府采纳参与到礼仪用乐中,俗乐参与礼仪用乐的方式具体表现为“以俗入雅”和“变俗为雅”。所谓“变俗为雅”是指将俗乐加以改造,使其上升到雅乐的层面;所谓“以俗入雅”是指直接将俗乐作为礼仪用乐,在礼仪用乐中仍然保持俗乐的形态。

首先是“以俗入雅”。这种情况的出现,或统治者有意为之,或受礼仪之约束而不得如此,这在汉武帝时期的礼乐实践中表现得最为典型,刘勰《乐府》篇说:

暨武帝崇礼,始立乐府;总赵代之音,撮齐楚之气。延年以曼声协律,朱马以骚体制歌。《桂华》杂曲,丽而不经;《赤雁》群篇,靡而非典。[10]101

武帝时期的郊祀乐府之所以表现出“不经”“非典”的特征,与郊祀仪式的性质及武帝个人喜好等因素密切相关。武帝所行郊祀仪式并非从儒家传统而来,而是受燕齐神仙方术思想之影响,举行这些仪式也并非为国家生民计,而是为满足武帝求仙长生之愿望,典礼本身就不雅正,易于和俗乐相结合。加之武帝对楚声尤为喜好,于是郊祀乐府在声、辞两方面均受俗乐之影响,先是朱买臣、司马相如以骚体制歌,后是李延年以曼声协律被于歌辞,导致汉武帝时期的郊祀用乐为俗乐所统治。除刘勰外,《隋书·音乐志》也对武帝郊祀乐府提出批评,其云:“武帝裁音律之响,定郊丘之祭,颇杂讴谣,非全雅什。”[11]289这种情况在北魏时期也曾出现。北魏建立之初,受其民族文化积习之影响,行北郊祭天之礼,以本民族流传的音乐《真人代歌》作为仪式配乐,这是北魏的民族风习及国家初建礼乐建设滞后等客观因素决定的。

其次是“变俗为雅”。魏晋南北朝时期,有许多俗乐被雅化,具备了雅乐的功能。如在汉代所流行的鼓吹铙歌,其曲调应是从西域传入中原而非中原正声,学者们普遍认同这一观点,常任侠从使用乐器的角度分析,认为鼓吹铙歌受到西域音乐的影响[12]23-27,薛克翘则认为鼓吹铙歌“吸收了印度音乐的影响”[13]198-199,其歌辞也“多采民间谣曲”,非雅正之辞。鼓吹铙歌曲调及歌辞的特点都表明其俗乐性质,这些歌曲曾经以“以俗入雅”的形式用于朝会、道路、给赐等仪式场合。从曹魏开始,鼓吹铙歌逐渐走上雅化的道路,这主要表现在歌辞上。魏晋之前的汉《鼓吹铙歌十八曲》歌辞内容驳杂,风格也不相同,如《上之回》写武帝幸回中,《将进酒》写燕乐,《有所思》《上邪》写男女爱情,与歌颂功德并无太大关系。至曹魏时期“改其十二曲,使缪袭为词,述以功德代汉”[14]701。西晋时期将鼓吹署并入太乐,标志着鼓吹乐基本完成雅化,并在一定程度上具有了金石乐悬的功能。

通过以上分析可知,在乐府的概念之下,礼仪用乐的外延要远远大于雅乐,尤其是在礼仪用乐实践中受统治者个人喜好或礼仪建设客观实际的影响,俗乐往往进入礼仪用乐之中。这些俗乐在一定时期被使用者所认可,但在后世看来往往是不应经法,不符合雅乐中正平和的要求。综上所述,据乐府产生以来的礼乐实践,乐府、雅乐、礼仪用乐的关系可以概述如下:乐府的内涵和外延最大,其包括所有音乐机关所制作采集的乐歌、舞蹈,如果按性质分类,则可分为雅乐与俗乐二种。雅乐作为一种风格中正平和,以歌颂功德、颂扬祖考为主要内容的音乐形式,是礼仪用乐的核心组成部分;作为礼仪用乐,其不仅仅包含雅乐,部分俗乐也被纳入礼仪用乐系统,构成雅俗互补的礼仪用乐体系。我们可根据汉魏以来乐府的实践情况将乐府、雅乐、俗乐、礼仪用乐的关系列为下图(见图2):

图2 汉魏以来实践中的乐府与雅乐、礼仪用乐、俗乐关系

三、对刘勰乐府理论的评价

通过以上分析,我们分别得出了刘勰理想中的乐府与雅乐、礼仪用乐之关系(以下简称“图1”)与汉魏以来乐府实践中的乐府与雅乐、礼仪用乐、俗乐关系(以下简称“图2”)。在这两个关系图中区别最为明显的是俗乐在乐府中所处的位置。在图1中,俗乐是刘勰批判的对象,被排除在乐府之外,与乐府、雅乐、礼仪用乐构成了对立的关系,可以说在刘勰的观念中,乐府、雅乐、礼仪用乐处于同一层面,三者均是与政教密切相关的音乐类型,所不同者,乐府是从其执掌而言,雅乐是从其内容风格而言,礼仪用乐则是从其功能而言。在图2中,乐府包含了俗乐和雅乐,并且俗乐还以不同的形式参与到国家礼仪建设中去,乐府与雅乐、礼仪用乐不能画等号,其外延由大到小分别是乐府、礼仪用乐、雅乐,在这一关系状态中,刘勰理想中的乐府观念被打破,所以在《乐府》篇中,刘勰对汉魏以来的乐府实践进行了批判,历代乐府的实践从未符合其理想。

《乐府》紧承《明诗》,是《文心雕龙》“论文叙笔”的文学文体论的第二篇。不少研究者将本篇视为一般意义上的文学体裁论,将其置于单纯的文学层面进行讨论,如王运熙先生注意到刘勰在《乐府》篇中对乐府民歌及文人拟作评价很低,他说“刘勰对汉乐府民歌的评价很低”,“把相和歌等民间通俗乐曲视为‘淫乐’,态度是很保守的”,“刘勰对曹魏时代在汉乐府民歌影响下的文人作品,也是估价较低”[15]63-64。并从思想和艺术两个层面分析了其中的原因:“从思想标准看,刘勰诚然强调文学作品的政治教化作用……但他并不要求作品反映下层社会生活和描绘民生疾苦。”[15]64“从艺术标准看……在刘勰看来,许多民间歌辞的语言都是过于质朴鄙俗,缺乏文采。”[15]65在这里王运熙先生是以文学标准来审视乐府的。但我们说刘勰的乐府观念是承接《乐记》而来的,对《乐府》篇的认识应当回到其原始的语境中。我们认为,《乐府》中未论及民歌及文人拟作,一方面与刘勰的儒家文学观念有关,更为重要的是,刘勰在《乐府》中所论的是与国家礼仪用乐密切相关的音乐类型,而非通常意义上的乐府歌辞,刘勰是以礼乐标准,而非文学标准来审视乐府的。

由于受《乐记》音乐观念的影响,其在乐府的辞乐关系、美学风格、功能等方面的见解均有着明确的指向性,形成了独特的乐府理论体系。我们不能因此断定刘勰的乐府观念保守,也不能说其不重视民间文学,他在《乐府》篇中未对民歌做出论述,是由其对乐府的认知标准所决定的。刘勰所论乐府实为礼仪用乐,更严格地说是雅乐,其所接续的是周代礼仪用乐传统,与礼仪有着密切的关系。不符合其乐府理论体系的音乐形式自然就成为其批判的对象,被排除在乐府之外。刘勰的乐府理论与后世的乐府观有很大不同,如与郭茂倩的乐府观“其有并载因题拟作,若后之《乐府诗集》者,盖期于博观,而非所以严区画也”[4]44存在明显的区别,这是需要研究者注意的。