播期对豫南粳稻产量和产量结构的影响

2020-02-22段斌李杰何世界李慧龙宋晓华方玲胡杨肖本潮

段斌 李杰 何世界 李慧龙 宋晓华 方玲 胡杨 肖本潮

摘要:为了探索品种、年份和播期对豫南粳稻产量和产量结构的影响,以生产上引进应用的5个品种为试验材料,连续3年进行分期播种试验,研究产量和产量结构不同年份和播期间的变化。结果表明,随着播种期推迟,有效穗数、结实率和千粒质量以及最终产量呈现先增加后降低的趋势,穗粒数随着播种期推迟而减少。产量和产量结构与播期、有效穗数,穗粒数与播期至始穗期日平均气温、结实率和千粒质量与灌浆期日平均气温呈一元二次函数变化。产量结构中受播期影响最大的是有效穗数和穗粒数,结实率次之,千粒质量受播期影响最小,年份间有效穗數变化最大,其次是结实率和千粒质量,对穗粒数影响较小。综合产量和产量结构随着播期变化来看,将杂交粳稻9优418和18优75播期安排在5月中上旬、常规粳稻南粳44、宁粳3号和郑稻18安排在5月中下旬,产量结构较为合理,产量水平较高。

关键词:播期;产量;产量结构;粳稻

中图分类号: S511.04 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)24-0086-05

豫南稻区作为河南的水稻主产区,水稻种植面积占全省的75%,常年种植面积53.3万hm2左右,素有“鱼米之乡”的美誉,豫南稻区水稻既属于“华南、华中中籼型”,又属于“华北、华中中粳型”,是典型的籼粳交叉地带,稻作历史达5 000年之久。新中国成立以来,豫南稻作经历了“高改矮”“单改双”“常改杂”“籼改粳”等几大发展历程[1],其中“籼改粳”发展历程最为曲折,从20世纪50年代开始研究,经历三起三落,终因没有考虑到粳稻的生理特性,将其按籼稻种植,抽穗灌浆期的高温高湿使粳稻结实率、千粒质量低,病虫害重,产量降低,品质下降,导致“籼改粳”失败。近年来,科技人员根据粳稻的生长发育特性,结合豫南的气候特点,提出推迟粳稻播种期和灌浆成熟期的栽培技术对策[2-3],提高气候资源利用率,使气候综合适宜度较高[4-5],实现了豫南粳稻的高产稳产,促进了豫南粳稻发展。

由于不同水稻品种的适应性不同,播种期对水稻产量和产量结构的影响也不同。科研人员对此进行了大量研究,赵新华等研究发现,播期对不同类型粳稻品种产量构成因素影响首先表现为结实率,其次是千粒质量,再次是每穗颖花数,而穗数受影响甚小[6]。李秀芬等对辽宁省的部分水稻品种进行分期播种研究,发现随播栽期推迟,水稻产量有所降低,每穗成粒数减少是推迟播栽期引起水稻减产的主要原因,其次是千粒质量的下降和成穗数的降低[7]。王夫玉等对淮北粳稻的研究发现,播期对不同类型粳稻品种产量形成的影响首先表现为每穗结实粒数或结实率,其次是千粒质量,再次是每穗颖花数,而穗数受影响甚小[8]。姚义等在江苏省姜堰市进行试验研究,发现随着播期的推迟,3种熟期类型水稻品种产量均显著下降,且变化程度不一,产量的下降主要在于每穗颖花数和结实率的降低,穗数和千粒质量变化不大[9]。杜斌等在江苏省以不同类型水稻品种为试验材料,研究直播稻播期与生育期及产量构成的关系,发现水稻直播播期对产量有显著影响,播种期是获得高产的基础[10]。这些研究虽然由于利用品种、试验地点和气候条件以及播期设置不同,试验结果不尽相同,但都为当地农业生产提供了技术指导作用。由此可见,播期会对产量构成因素产生重要影响,从而最终影响产量。豫南地处我国南北过渡带,四季气候变化明显,是典型的稻麦(油)两熟区,本研究从传统的水稻播种期(4月下旬)开始设置播期,直至6月上旬(小麦腾茬时期)结束,研究播期对粳稻产量和产量结构的影响,对于进一步明确粳稻的适宜播种期,进而促进豫南粳稻安全生产,为农业生产提供技术支撑具有重要的指导意义。

1 材料与方法

1.1 试验品种

利用近年来在豫南稻区生产上引进利用的品种,选择2个杂交粳稻品种(9优418、18优75)和3个常规粳稻品种(郑稻18、宁粳3号和南粳44)为试验材料。

1.2 试验设计

试验于2016—2018年在河南省信阳市农业科学院试验园区(114°05′E、32°07′ N)进行,该地区海拔75.9 m,前茬为白茬,多年种植一季水稻,土壤类型为白散土,土壤肥力中等。试验在自然条件下连续3年分期播种,每5 d为1个播期,设置10个播种期:4月25日(Ⅰ)、4月30日(Ⅱ)、5月5日(Ⅲ)、5月10日(Ⅳ)、5月15日(Ⅴ)、5月20日(Ⅵ)、5月25日(Ⅶ)、5月30日(Ⅷ)、6月4日(Ⅸ)、6月9日(Ⅹ),秧龄30 d,每期每个品种栽10 m2。

1.3 测定项目及数据处理

在成熟收获前,每个处理取10穴进行室内考种,其余收获后晒干择净后计产,计算每个处理的产量和产量构成因素。气象资料来源于河南省信阳地区气象局观测站,相关数据使用Excel、DPS和SPSS软件进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 产量及产量结构以及不同生长发育时期日平均气温变异来源的方差分析

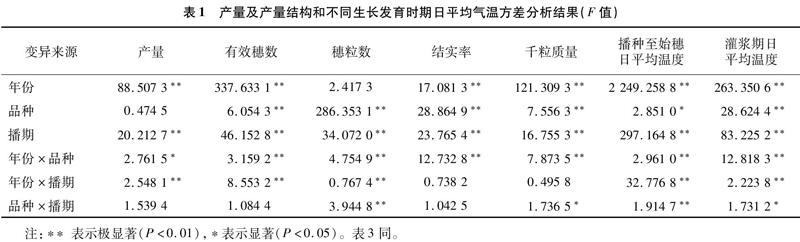

分别对参试品种的产量、产量结构以及播种至始穗日平均气温和灌浆期日平均气温进行方差分析,从表1分析结果来看,产量在年份间、播期间和年份×播期互作效应上存在极显著差异,年份×品种互作效应上存在显著性差异,品种间以及品种×播期互作效应上无显著性差异;产量结构中,有效穗数、结实率和千粒质量在年份间、品种间、播期间以及年份×品种互作效应上存在极显著差异,其中有效穗数在品种×播期互作效应、结实率在年份×播期和品种×播期互作效应、千粒质量在年份×播期互作效应上差异不显著,穗粒数在年份间差异不显著,其余变异来源均存在极显著差异;播种至始穗日平均气温品种间、灌浆期日平均气温品种×播期互作效应上存在显著性差异,其余变异来源均存在极显著差异。

2.2 产量随播期的变化

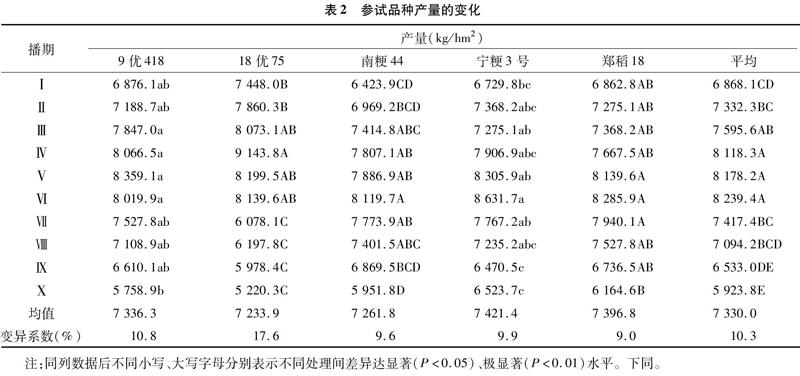

由表2可见,参试品种3年平均产量随着播种期推迟先增加后降低,品种之间存在差异,9优418、宁粳3号产量播期间存在显著性差异,其余品种产量播期间存在极显著差异。杂交粳稻9优418和18优75分别以第Ⅴ期和第Ⅳ期产量最高,从第Ⅲ期至第Ⅵ期,产量均维持在较高水平,播种期推迟到第Ⅶ期以后,产量明显下降;常规粳稻南粳44、宁粳3号和郑稻18均以第Ⅵ期产量最高,其次为第Ⅴ期,从第Ⅳ期至第Ⅶ期,产量维持在较高水平,播种期太早或太晚产量水平均较低。从变异系数来看,18优75产量变异系数最大,受播期影响也最大,其次为9优418、宁粳3号和南粳44,郑稻18最小。

2.3 产量构成因素随播期的变化

从表3看出,随播种期推迟,有效穗数、结实率和千粒质量变化与产量变化一致,呈现先增加后降低的变化趋势。杂交粳稻9优418和18优75有效穗数和结实率在第Ⅳ期达最大值,常规粳稻的有效穗数和结实率, 除南粳44在第Ⅴ期达最大值、宁粳3号结实率在第Ⅴ期达到最大值外,其余均在第Ⅵ期达最大值。千粒质量18优75在第Ⅳ期达最大值, 其余品种均在第Ⅴ期达最大值。参试的5个粳稻品种穗粒数均随着播种期推迟而减少,第Ⅹ期平均118.2粒,比第Ⅰ期少41.2粒。由此可以看出,杂交粳稻第Ⅵ期、常规粳稻第Ⅵ期有效穗数最多,结实率最高,千粒质量较大。播期间变异系数有效穗数最大,穗粒数和结实率次之,千粒质量最小。其中18优75穗粒数变化系数为16.1%,远大于其他参试品种,说明播期对18优75穗粒数影响较大。

2.4 产量和产量构成因素与播期和温度的相关性

通过对参试品种不同播期的日平均气温变化来看,从播期至始穗期日平均气温随着播种期推迟整体呈升高趋势,而始穗至成熟期日平均气温则随着播期推迟整体呈降低趋势(表4)。将产量和产量结构与不同时期日平均气温进行相关分析,结果表明,有效穗数与播期至始穗日平均气温正相关,穗粒数则与之负相关,相关系数分别为0.301 5* *和 -0.229 7* *(N=150,* *表示有极显著差异,下同),均达到极显著水平;结实率和千粒质量与灌浆期日平均气温正相关,相关系数分别为0.317 3* *和0.033 2,结实率与之达极显著水平,千粒质量与之相关性不显著。产量与穗粒数和千粒质量相关系数分别为0.168 8和-0.043 7,相关性不显著,与播种至始穗期日平均气温、灌浆期日平均气温的相关系数分别为0.315 7* *、0.451 5* *,与有效穗数和结实率的相关系数分别为0.721 7* *和0.342 9* *,均达到极显著水平,从相关系数大小也可以看出,有效穗数对产量正效应最大。

进一步研究发现,参试品种产量和产量结构随播期以及相应生育期内的日平均气温变化趋势符合一元二次函数变化(穗粒数随着播种期推迟而下降,近似于线性回归,一元二次函数拟合效果好于线性回归),决定系数(R2)均达到极显著水平。其中产量结构与播期的一元二次函数R2在0.961~0.993之间,根均方差(RMSE)在0.09~2.08之间,相对误差在0.3%~0.9%之间,回归方程拟合程度较高;有效穗数和穗粒数与播期至始穗期日平均气温、结实率和千粒质量与灌浆期日平均气温,一元二次函数拟合的R2在0.805~0.938之间,RMSE在0.19~9.86之间,相对误差在0.6%~2.9%之間,拟合程度也较高;产量与播期一元二次函数拟合相对误差为1.8%,与播期至始穗期日平均气温和灌浆期日平均气温拟合相对误差分别为3.8%和4.0%,回归方程相对误差较产量结构大。

3 讨论与结论

播种期对水稻产量及其构成因素的影响一直是水稻栽培的研究热点。合理确定水稻播期是水稻栽培管理中的关键技术,适期播种是水稻高产、优质的基础[11]。有研究表明,在江苏省以南粳44等粳稻品种为试验材料,从5月27日开始分期播种试验,随着播期的推迟,产量显著下降,产量的下降主要在于每穗颖花数和结实率的降低[9,12-13]。张在金等研究认为,随着播期的推迟,有效穗数、穗粒数、结实率、千粒质量和单株产量均逐渐降低[14]。因气象要素时空分布不均,年份对水稻生产也会产生较大影响。杨艳斌等利用丰两优四号为试验材料进行分析播种试验,发现不同年份其经济性状差异是基于营养生长基础上的有效穗数、穗粒数、结实率和千粒质量的变化[15]。敖和军等研究发现,超级杂交稻同一品种同一地点不同年份种植的产量及产量构成因子差异显著,说明超级杂交稻有适宜的种植区域[16]。曾婷婷等研究结果表明,不同气候年景条件下,超级稻双季早稻产量波动明显[17]。在本研究中,粳稻播种期由4月下旬推迟到6月上旬,产量和有效穗数、结实率、千粒质量先增加后降低,符合一元二次函数变化。由此可见,推迟播种期,不利于穗粒数增加,适期播种,则有利于增加有效穗数,提高结实率和增加千粒质量,弥补穗粒数减少造成的产量损失,仍会获得较高的产量,而播期太早或太晚,均不利于提高产量水平。穗粒数年份间差异不显著,结实率和千粒质量虽然年份间差异极显著,但变异系数较小。在本试验设置范围内,年份对产量影响最大的是有效穗数,其次才是结实率和千粒质量,对穗粒数影响较小。

因播期调整引起的气象条件变化会对产量结构产生显著影响,胡雪媛等研究发现,产量、结实率、千粒质量与积温及日照时数均为一元二次函数关系[18]。赵海燕等研究发现,中稻空壳率与开花期的气象要素关系明显,它随着开花期平均最高气温的升高而升高,秕谷率都随着乳熟后期平均最高气温的升高而减小;千粒质量与乳熟后期的平均最高气温呈正相关关系[19]。在本研究设置的播期范围内,有效穗数和穗粒数与播期至齐穗期日平均气温、结实率和千粒质量与灌浆期日平均气温以及产量与日平均气温之间符合一元二次函数关系,说明在豫南稻区,通过调整播种期,将粳稻安排在相对适宜的温度范围内生长发育,有利于构建合理的产量结构,进而提高粳稻产量。

播期对产量和产量结构的影响,归根到底是生长发育阶段气象条件发生了变化,影响了产量结构形成。豫南地处南北过渡地带,要充分运用其丰富的气候资源优势,结合实际,综合考虑气候条件对不同类型品种生育进程的影响和豫南粳稻的安全齐穗期[20-21],通过调整播种期,将不同类型的粳稻品种安排在适宜的温度范围内生长发育,有利于构建合理的产量结构。由于有效穗数与产量的相关系数最大,正效应明显,可以通过插足基本苗,减少年份间气候差异对分蘖成穗的影响。从本试验结果来看,将杂交粳稻9优418和18优75播种安排在5月中上旬,常规粳稻南粳44、宁粳3号和郑稻18安排在5月中下旬,产量水平较高,播期过早或过晚均不利于其产量水平的发挥。

参考文献:

[1]马 铮,李 周,柳世君,等. 豫南稻区水稻生产的回顾、现状及育种目标[J]. 安徽农业科学,2008,36(14):5807-5808,5905.

[2]宋世枝,段 斌,何世界.豫南粳稻高产优质障碍因子与栽培对策[J]. 中国农学通报,2005,21(5):206-208.

[3]宋晓华,刘秋员,彭 波,等. 豫南“籼改粳”理论与技术研究进展[J]. 中国稻米,2017,23(6):32-36.

[4]段 斌,方 玲,宋世枝,等. 信阳粳稻晚播气候适宜度分析[J]. 中国稻米,2017,23(2):53-56.

[5]段 斌,宋世枝,何世界,等. 信阳地区粳稻晚播气候资源利用率分析[J]. 中国稻米,2016,22(6):42-45.

[6]赵新华,段祥茂,徐宗进,等. 播期对不同类型粳稻品种产量构成因素的影响[J]. 甘肃科学学报,2001,13(4):51-54.

[7]李秀芬,贾 燕,黄元才,等. 播栽期对水稻产量和产量构成因素及生育期的影响[J]. 生态学杂志,2004,23(5):98-100.

[8]王夫玉,张洪程.播期对淮北粳稻产量构成因素的影响[J]. 上海交通大学学报,2001,19(3):211-215.

[9]姚 义,霍中洋,张洪程,等. 播期对麦茬直播粳稻产量及品质的影响[J]. 中国农业科学,2011,44(15):3098-3107.

[10]杜 斌,陈留根,赵田芬,等. 直播播期对不同类型水稻品种生育期及产量形成的影响[J]. 湖南农业科学,2012(8):18-21.

[11]楊文钰,屠乃美.作物栽培学各论[M]. 北京:中国农业出版社,2005:43-46.

[12]姚 义,霍中洋,张洪程,等. 播期对不同类型品种直播稻生长特性的影响[J]. 生态学杂志,2010,29(11):2131-2138.

[13]赵庆勇,朱 镇,张亚东. 播期、密度和施氮量对南粳44产量及其构成因素的影响[J]. 西南农业学报,2012,25(6):1982-1987.

[14]张在金,马玉银,周炳庆,等. 不同播期对迟熟中粳稻扬20238产量的影响[J]. 安徽农业科学,2008,36(28):12132-12133.

[15]杨艳斌,李艳阳,刘志雄.不同年份异常天气对武汉市中稻生产的影响[J]. 湖北农业科学,2019,58(1):43-45,50.

[16]敖和军,王淑红,邹应斌,等. 超级杂交稻干物质生产特点与产量稳定性研究[J]. 中国农业科学,2008,41(7):1927-1936.

[17]曾婷婷,黄晚华,童中华,等. 不同播期对超级稻早稻产量结构的影响[J]. 中国农学通报,2018,34(27):17-21.

[18]胡雪媛,陆魁东,喻 莎,等. 华南地区超级杂交稻对温光条件的综合响应[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版),2017,38(1):9-17.

[19]赵海燕,姚凤梅,张 勇,等. 长江中下游水稻开花灌浆期气象要素与结实率和粒重的相关性分析[J]. 中国农业科学,2006,39(9):1765-1771.

[20]段 斌,方 玲,何世界,等. 基于播期的温度变化对豫南粳稻播始历期和灌浆成熟期的影响[J]. 作物杂志,2019(3):99-105.

[21]段 斌,宋世枝,何世界,等. 豫南粳稻安全齐穗期和最佳播种期研究[J]. 中国稻米,2015,21(1):45-47.邢宇俊,陈黎明,孟东峰,等. 0.02%二氢卟吩铁可溶粉剂在烟草上的应用效果[J]. 江苏农业科学,2020,48(24):91-94.