内镜逆行性胰胆管造影术对胆总管结石患者的疗效观察

2020-02-22刘茹王勇

刘 茹 王 勇

1.蚌埠医学院第一附属医院消化内科,安徽蚌埠 233000;2.蚌埠医学院第一附属医院肝胆外科,安徽蚌埠 233000

结石位于胆总管内称为胆总管结石,其机械刺激及堵塞的作用可引发患者寒战、黄疸、绞痛、高热及穿性背痛等临床表现,若不及时干预可导致肝脓肿发生,且阻塞胆总管下端可能进一步并发急性胰腺炎,产生生命危险[1-2]。胆总管结石以手术治疗作为主要的取石手段,传统采用开腹手术进行取石。近年来随着微创技术的不断完善,发展出的内镜逆行性胰胆管造影术在临床上的开展愈加广泛[3]。该术式可通过造影技术显示结石的定位及胆管形态,且因操作过程中无需麻醉,避免了麻醉风险,降低了患者经济负担,此外具有创伤较小的优势[4]。但有报道认为该技术仍存在复发风险,或取石不尽等术后并发症[5]。因此,本研究以常规腹腔镜手术为对照,进一步研究了内镜逆行性胰胆管造影术对胆总管结石患者的临床应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取我院消化内科2018年2月~2019年10月住院治疗的胆总管结石患者35例纳入观察组,并随机选取同期我院肝胆外科住院治疗的胆总管结石患者35例纳入对照组。观察组患者接受内镜逆行性胰胆管造影术治疗,对照组患者接受常规腹腔镜手术治疗。纳入标准:(1)根据B超、CT或MRI等影像学结果确诊为胆总管结石;(2)存在黄疸、上腹痛及发热等临床症状;(3)符合手术治疗标准[6];(4)年龄≥18岁;(5)临床资料完整。排除标准:并发胆囊结石、肝内胆管结石者;手术不耐受者;重要脏器功能不全、自身免疫病、血液系统疾病、严重感染等系统性疾病患者[7]。观察组患者胆总管结石4~19mm,平均(12.36±2.53)mm,其中13例为多发性结石,其余为单发;男21例,女14例;年龄31~74岁,平均(52.6±11.3)岁;对照组患者胆总管结石5~20mm,平均(13.63±2.37)mm,其中11例为多发性结石,其余为单发;男22例,女13例;年龄29~77岁,平均(55.2±10.7)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 方法

观察组患者采用内镜逆行性胰胆管造影术治疗。术前患者予以盐酸哌替啶、地西泮止痛、镇定。十二指肠镜(奥林巴斯公司,型号:JF-260)经口置入,于大乳头处在导丝引导下行乳头切开刀胆道插管,通过造影剂明确结石情况,并据此切开乳头,取石篮网(威尔逊·库克公司,型号:MSB-2X4,批号:w4163363)取石。大块结石可先予以球囊扩张或机械碎石,取石后残余小结石则可选择取石囊拖取[8]。术后置鼻胆管引流管,禁食禁水1d。对照组患者采用常规腹腔镜手术治疗。患者全身麻醉后建立二氧化碳气腹,置入套管和腔镜器械,胆总管以电凝钩暴露充分,抽取胆汁以明确胆总管位置。切开后以取石钳或取石网清理结石,置T管后缝合胆总管,经Winslons孔进行引流。两组患者术后均予抗感染等常规治疗,并随访6个月[9]。

1.3 观察指标

比较两组患者术中出血量、手术时间、住院时间及住院费用;予每位患者分发视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)量表,评估两组患者术后1d、7d及14d的疼痛程度,若患者出院则通过电话随访获取评估结果[10]。另统计切口感染、切口出血、呕吐等术后并发症发生情况以及术后6个月复发情况。

1.4 统计学分析

应用SPSS23.0统计学软件对数据进行分析,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术情况比较

观察组患者手术时间、术中出血量、住院时间及住院费用均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者手术情况比较(±s)

表1 两组患者手术情况比较(±s)

组别 n 手术时间(min)住院时间(d)住院费用(千元)术中出血量(mL)观察组 35 62.44±15.72 8.85±2.7023.87±3.13 10.59±4.31对照组 35107.28±24.1314.14±4.0328.44±4.92 34.66±11.27 t 11.838 15.219 4.477 12.308 P 0.000 0.000 0.001 0.000

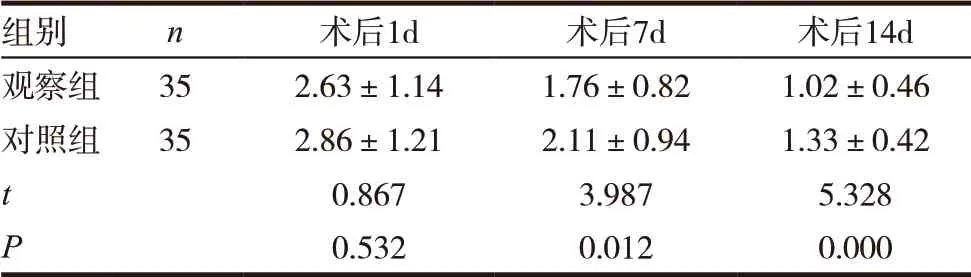

2.2 两组患者术后疼痛情况比较

采用VAS量表评估显示,观察组患者术后7d及14d的评分均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后疼痛情况比较(±s,分)

表2 两组患者术后疼痛情况比较(±s,分)

组别 n 术后1d 术后7d 术后14d观察组 35 2.63±1.14 1.76±0.82 1.02±0.46对照组 35 2.86±1.21 2.11±0.94 1.33±0.42 t 0.867 3.987 5.328 P 0.532 0.012 0.000

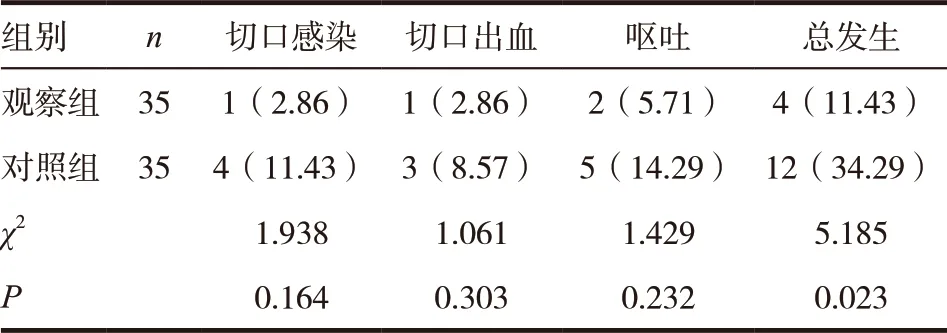

2.3 两组患者术后并发症发生情况的比较

两组患者切口感染、切口出血及呕吐的发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),而观察组患者术后并发症总发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4 两组患者胆总管结石复发率比较

两组患者均术后随访6个月,随访结果显示对照组患者1例复发胆总管结石,其复发率为2.86%;而观察组患者6个月内无复发病例。两组患者复发率比较,差异无统计学意义(χ2=1.014,P=0.314)。

3 讨论

近年来随着微创手术的不断发展,基于内镜技术的多种术式在临床上的实践不断增多,目前对于胆总管结石的取石手术治疗,采用腹腔镜进行微创取石术以及内镜逆行性胰胆管造影术均较为常用,但二者的选择无明确的手术依据[11-12]。因此本研究比较了上述两种术式对胆总管结石患者的临床应用价值,为选择手术方案提供更多的理论支持。结果显示,采用内镜逆行性胰胆管造影术的患者手术时间、术中出血量、住院时间及住院费用均明显低于常规内镜手术治疗的患者,且前者术后7d及14d的VAS评分更低,表明有助于降低患者的术中损伤与术后疼痛,并降低患者的经济负担。

表3 两组患者术后并发症发生率的比较[n(%)]

近期的报道认为,内镜逆行性胰胆管造影术可引发术后出血、结石复发、胰腺炎等术后并发症,并认为这多与术中切开乳头括约肌有关[13]。在本研究中两组患者术后切口感染、切口出血以及呕吐的发生率比较,差异无统计学意义,但常规内镜手术治疗的患者术后并发症总发生率显著高于内镜逆行性胰胆管造影术患者。此外,术后6个月内镜逆行性胰胆管造影术患者均未出现结石复发,常规内镜手术治疗的患者复发1例,两组复发率差异无统计学意义,而降低复发率是提高取石术疗效的重要目标。目前认为内镜下括约肌切开时切开不够充分或凝血电流过高,易于导致乳头口狭窄,胆汁流通不畅,这是结石复发重要的的潜在危险因素之一,因此术中规范操作对于降低结石复发至关重要。值得注意的是,在本研究中两组患者术后均未出现胰腺炎。研究者考虑术后胰腺炎的发生率与手术时间过长相关,而本研究手术时间低于相关研究的报道,表明熟练手术操作以缩短手术时间,有助于降低胰腺炎等术后并发症的发生[14]。而叶诚等[15]回顾性分析了内镜逆行胰胆管造影术后胆总管结石复发的相关因素,认为结石复发主要与胆总管高度扩张有关,与术式无主要关联。而内镜逆行性胰胆管造影术创伤较小,对于复发患者的治疗也具有较大的优势。

综上所述,内镜逆行性胰胆管造影术治疗胆总管结石安全有效,具有较高的临床应用价值。