滋养思辨性思维 扬中华文明之光

2020-02-21李爱菊

李爱菊

部编版高中语文下册第一单元的主题为“中华文明之光”,该单元三课五篇文章,大致分为两类,一类是体现儒、道思想的《论语》《孟子》《庄子》中的经典篇章:《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》;一类是史传作品《左传》《史记》中的精彩片段:《烛之武退秦师》和《鸿门宴》。这一单元均为文言文,而且《鸿门宴》的篇幅比较长,学习量比较大,学习任务比较重,教师需要思考如何完成该单元的教学任务。

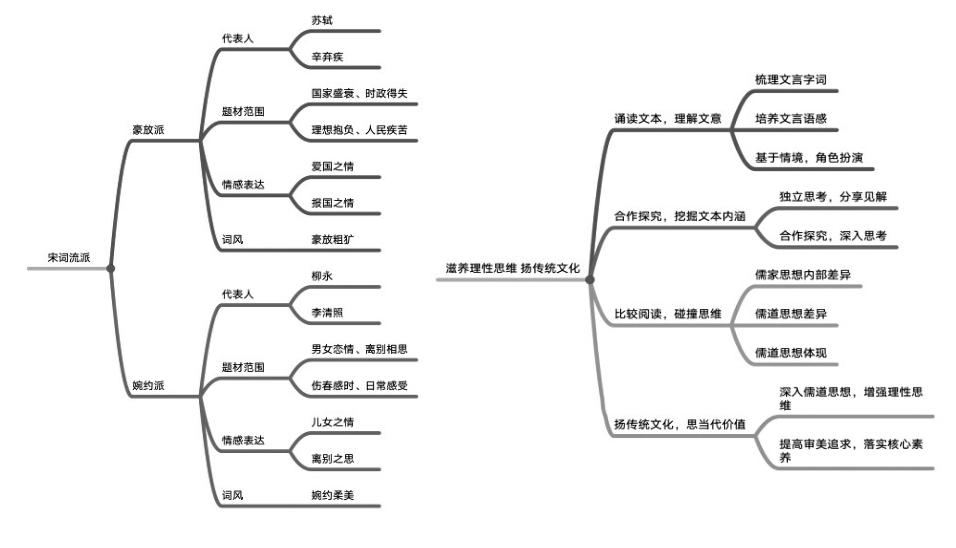

本教学设计以课程标准为指引,以单元教学目标为核心,基于选文的特点与经典性,围绕“细读、精思、明辨”的核心任务,以单篇选文的思辨性、探究性学习为主,然后在整体理解的基础上,进行适当的选文比较阅读。采取“诵读理解”“思辨思考”“讨论交流”“写作评论”等方式展开,不断引发学生的深层思考,激活思维,加深其对传统文化重要思想观念的理解。

【学习任务与学习活动设计示意图】

【学习活动设计】

一、活动一:诵读文本,理解文意

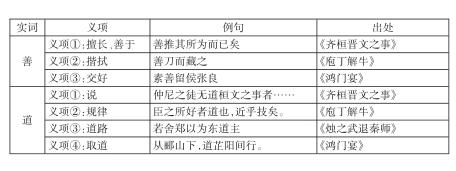

任务一:初步朗读,梳理文言字词,在几篇选文中找出词类活用、古今异义词、特殊句式以及重点实词的一词多义等情形。

一词多义事例:

设计说明:这是一个梳理文言词语的学习任务,主要目的是梳理文言词语在不同语境、不同文本中的词义和用法。部编版语文教材上册第八单元的学习主题是“词语积累与词语解释”,其中第二个学习活动是“把握古今词义的联系与区别”,此活动要求学生在阅读古诗文时,要留意一词多义、古今异义等现象,避免以今律古。让学生将文言现象进行归类,不仅是信息搜索、筛选的过程,也是整合归纳的过程,锻炼学生整理文言现象的能力,有利于提高学生自主阅读文言文的能力。

任务二:

1.反复诵读,培养文言语感,把握选文大意。

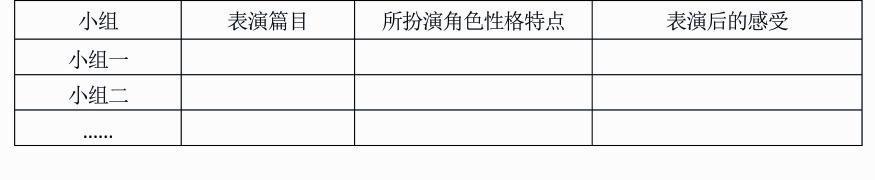

2.基于情境,角色扮演,创作课本剧,深入理解文意。(从该单元任选一篇)

设计说明:学习文言文,需要多诵读,有意识地积累一些词语和语法知识,逐步形成文言语感。高中语文课程标准“教学建议”提出,“创设综合性学习情境,开展自主、合作、探究学习”[1],并明确“语文实践活动情境主要包括个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境”[2]。王宁先生更明确指出:“所谓情境,指的是课堂教学内容所涉及的语境……真实情境从所思所想出发,以能思能想启迪,向应思应想前进。”[3]该单元所選的《论语·子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》是语录体,以“志”为焦点,以孔子为核心,由侍坐而问,由问而述,由述而评,即“问志——言志——评志”的过程,不仅体现孔子因材施教的教学特点,也通过四位学生的“言志”展现出不同人物的性格特点。《孟子·齐桓晋文之事》中孟子与齐宣王围绕“保民而王”这一中心论点层次清晰地步步深入,通过孟子游说齐宣王提出放弃霸道、施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。孟子与齐宣王对话十分精彩,取譬设喻,因势利导。《庄子·庖丁解牛》以寓言的形式,通过庖丁和文惠君的对话传达做事要经过反复实践、符合事物的客观规律,才能得心应手、运用自如的观点。《烛之武退秦师》的背景是春秋时期,诸侯争霸,晋国、秦国联合攻打郑国,在郑国危在旦夕的情形之下,烛之武以一己之力,成功说服秦国撤军,瓦解了秦、晋对郑国的围困。可谓“烛之武一言,贤于十万师”,学生可以通过角色扮演的形式,理清思路,揣摩人物情态,体会对话语气,把握烛之武说辞的语言艺术和其中蕴含的智慧。《鸿门宴》中人物比较多,关系比较复杂,但人物形象也是通过对话形式表现出来的。因此,角色扮演的形式是深入理解文意的学习活动,非常适合该单元的五篇文本。为了增强学习氛围,确保全员参与,课本剧以小组为单位,给学生课下充足的准备时间,增强表演的仪式感,课前准备工作如下:

角色说明表:

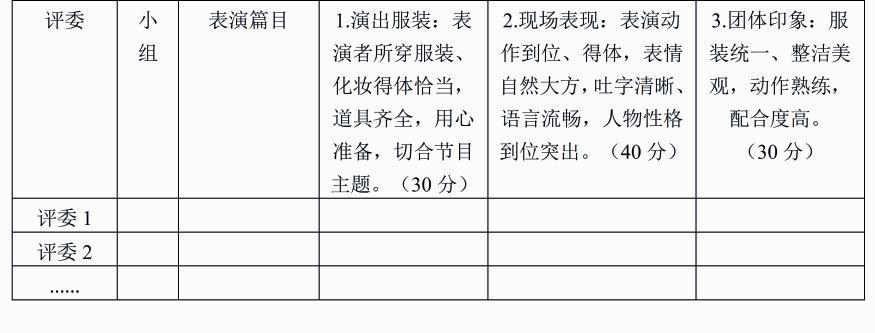

评委评价表:

《高中语文课程标准》指出:“阅读教学重点在于培养学生具有感受、理解、欣赏、评价的能力。”[4]以上个人朗读、分角色扮演等形式,就是重在让学生在读的基础上感受、理解、体验古人的思想和智慧。

二、活动二:自主、合作探究,挖掘文本内涵

任务一:

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》四位弟子的观点分别是什么?他们观点之间有什么样的联系?

任务二:《齐桓晋文之事》的中心思想是什么?是如何围绕中心观点展开论证的?

任务三:“庖丁解牛”故事与“养生”之间有什么关系?

任务四:分析烛之武外交辞令的说话艺术,即他是如何说服秦君退军的?

任务五:分析《鸿门宴》中的人物形象,特别是项羽和刘邦的性格,思考其性格与命运之间的关系。

设计说明:《高中语文课程标准》在“课程目标”中指出:“增强形象思维能力。获得对语言和文学形象的直觉体验;在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,丰富自己的经验与语言表达。”[5]此部分教学活动,是在前期活动“诵读理解”基础上的进一步延伸。在整合文本阅读的基础上,学生必须清楚每一篇文章的内涵,才能达到对文本由浅层到深层的理解,搭好思维由低阶到高阶的支架。这一部分的活动主要有两种形式,一是老师给出问题,学生独立思考进而分享自己的理解;二是在核心问题解决的基础上,学生自由发问,可以是自己不理解的问题,让同学或老师释疑,或者是自己思考成熟的问题,考查同学。独立思考有利于锻炼学生自己分析、思考、解决问题的能力;讨论交流的形式,有利于学生思维碰撞,锻炼学生思维的深度、广度以及高度。几个问题的设置直指文本核心,这些问题能否解决,直接关系到学生能否站在一定的高度,进行单元整合阅读,进而顺利开展下一个环节。

三、比较阅读,碰撞思维

任务一:

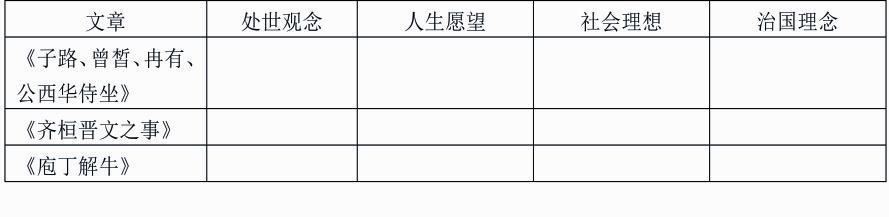

1.仔细阅读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》和《庖丁解牛》三篇选文,并完成下列表格。

2.比较孔、孟思想的差异以及儒家和道家思想的差异。(要求舉例说明)

设计说明:任务一的两个问题是递进关系,第一个问题是第二个问题的阶梯,只有第一个问题解决了,才能准确理解第二个问题。《高中语文课程标准》要求:“学习任务群以自主、合作、探究性学习为主要学习方式,凸显学生学习语文的根本途径。”[6]第二个题目,学生在查阅相关资料的基础上,小组内、小组间进行讨论分享。如整体来讲孔、孟同属于儒家思想,“仁”是孔子思想体系的核心,孟子继承并发展了孔子的道德思想,倡导持志养气,重视立志,反求诸己,改过迁善,意志锻炼。孔子对“仁”的解释比较笼统和概括。而孟子对“仁”的解释更为明朗,如“不忍之心”,并建立“性善论”来对其进行论述,进而提出“仁政”的概念。结合文本分析,《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,孔子让学生阐述自己的志向,对于子路的回答,“夫子哂之”,即微笑而答。对冉有和公西华的述志也只是表达了自己的观点,并未进行点评,而曾皙述志后,孔子的回答是:“夫子喟然叹曰,吾与点也!”曾皙的志向是:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”子路的志向是治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理,侧重强国,有抱负、自信,但未免鲁莽、轻率;冉有的志向是治理一个小国,三年内使人民富足,至于礼乐教化,还很难办到,侧重富民,谦虚退让、谨慎小心;公西华的志向是能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”,侧重以礼治邦,谦虚有礼,娴于辞令——三人志向虽各有侧重,但都愿意在仕途上创一番事业,都是参加政治,积极入世。而曾皙为我们描绘了一幅非常和谐的春游图,这个春游图描绘的是太平盛世景象,社会安定,天下太平,经济稳定,每个人都享受着真善美,生活在一个大同社会,这是孔子毕生追求的和谐社会,这是以“礼”和“仁”治国的大同和谐社会。《孔子·公冶长第五》中,“子路曰:愿闻子之志。子曰:老者安之,朋友信之,少者怀之。”意思是“让年老的安心,让朋友们相互信任,让年轻的子弟们得到关怀”。“年老的安心”是老有所养,生活无忧,晚年幸福;“朋友们相互信任”,是人与人之间能诚信相待,彼此无嫌隙,是和谐友善的人际关系;“年轻的弟子们得到关怀”,同样反映孔子追求的关怀他人的仁者之心。这一思想正如《孟子·齐桓晋文之事》中,孟子对齐宣王所说的施行仁政、“保民思想”的具体措施:“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”“仰足以事父母,俯足以蓄妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,驱而之善”,做到“五十者可以衣帛”“七十者可以食肉”“黎民不饥不寒”。两篇思想比较,孔子和孟子都主张“仁”的思想。而《庄子·庖丁解牛》中阐述解牛,“应依照其生理上的天然结构,顺着骨节间的缝隙,将牛解开,而且不会对刀造成损害。告诉我们要掌握事情的规律,顺应自然”[7]。这也是庄子的养生之道,少私欲,寡欲,超脱、豁达,或许正因为此,在平均寿命比较短的古代,庄子活到了83岁的高龄。以上两个问题重在让学生在比较阅读的基础上,进行缜密思考,碰撞式地讨论培养学生质疑精神,提升批判性思维。

任务二:《烛之武退秦师》和《鸿门宴》中体现了儒、道哪种思想?举例分析。

设计说明:“思辨型阅读与表达”指出:“本任务群旨在引导学生学习思辨性阅读和表达,发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性,认清事物的本质,辨别是非、善恶、美丑,提高理性思维水平。”[8]任务二是在任务一的基础上提出来的,是对任务一儒、道思想的一个深入分析或者一个事实印证。这个活动,有利于考查学生的批判与发现能力,提高其理性思维能力。儒家思想内容丰富,从个体来讲有仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等德目,为历代儒客所尊崇。那么在《烛之武退秦师》与《鸿门宴》中有没有儒家思想的体现呢?我们不妨来分析一下。《烛之武退秦师》中第一段就明确指出晋侯、秦伯围攻郑国的原因是“以其无礼于晋”。不管是郑国曾真的对晋国“无礼”还是晋国想要攻打郑国的托词,可见,“礼”作为中国封建社会的道德规范和生活准则,不仅个体之间要遵守,国家之间更要遵守。又如《鸿门宴》中樊哙在得知汉王有危险的时候,闯帐而入,项羽吩咐左右“赐之卮酒”,捧上来的却是“斗卮酒”,吩咐左右“赐之彘肩”,捧上来的却是“生彘肩”,这一大杯烈酒,一条生猪腿,樊哙如何下咽?不饮不食,岂非无礼,而且露了胆怯之心?樊哙的“拜、起、立、饮”四个动词,也显示出他对项王多么有“礼”。同时不顾个人安危,誓与刘邦共生死,不仅表现其“勇”,也表现其“忠”。烛之武在形势紧急的情况下临危受命,说服秦穆公,不仅体现他有胆识、敏于成事、娴于辞令,还体现其对君主、对国家的“忠贞”。再者,烛之武在向秦穆公引过去的事实作证的时候说,“且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”,说明晋君是背信弃义的人,也就是有违儒家思想的“信”。孔子将“信”作为“仁”的重要体现,是贤者必备的品德,凡在言论和行为上做到真实无妄,便能取得他人的信任,当权者讲信用,百姓也会以真情相待而不欺上。项羽不杀刘邦,我们抛开政治上的原因,也有性格和感情上的因素。《淮阴侯列传》中,韩信在向刘邦细数项羽的为人时这样说:“项王见人恭敬慈爱,言语呕呕,人有疾病,涕泣分食饮,至使人有功当封爵者,印刓敝,忍不能予,此所谓妇人之仁也。”可见,项羽不仅有“喑恶叱咤,千人皆废”的慑服力,还有“仁义”的一面。学生通过这样的分析,不仅能深入挖掘作品中的人物形象,还能感触到儒家思想在古代社会中的影响力。四、扬传统文化,思当代价值

任务:

1.有人说儒家思想已过时,也有人说儒家思想正与时俱进,你如何看待?

2.有人说道家思想消极避世,让人不积极进取,应该革除,你怎么看?

(以上两个问题先以写短评的形式上交,然后进行班级分享)

设计说明:该单元所选的几篇文章堪称“中华传统文化经典”,学习任务群8中指出:“本任务群旨在引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”[9]学生只有深刻认识儒、道思想的内涵,才能对传统文化做出更加理性的判断。道家主张崇尚自然,顺应自然,不过于刻意,以自然的態度对待自然,对待他人,对待自我,“自然——释然——当然——怡然”,清静无为。无为、不争,是对君王的告诫,不与民争利。如庄子的《庖丁解牛》就告诉我们应反复实践,掌握了事物的客观规律,做事才能得心应手。《逍遥游》也是通过大鹏鸟的比喻,来说世界上万事万物都要“有所待”,告诉我们人和自然、社会乃至和自己的关系,这就间接告诉人们,应正确处理人与社会的关系,自己要努力才能达到目标。这同样也给予当前一些打着“佛系”的标签无所事事、消极面对人生的青年以正确的认识。而儒家的积极入仕思想,与努力实现自己的价值是分不开的。其“仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌”等德目,更是指导学生看待当今事物、分别是非善恶的指南针,有利于学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

该单元的教学活动设计,通过文言梳理让学生“把握古今词义的联系与区别”,掌握古代文言词义;通过反复诵读,培养文言语感,基于情景,角色扮演,勾连古今,揣摩人物形象,学习塑造人物的方法;对比阅读,合作探究,提高学生思维的思辨性;思考经典当代价值,结合学生的生活,与学生的语文经验关联,引导学生就传统文化的历史价值、时代意义和局限等问题,用历史和现代的观念进行审视,增强理性思维,体会传统文化精神内涵,加强审美追求,发扬文化价值,培育语文学科核心素养,落实立德树人根本任务,可以说基本完成了该单元的学习任务。

注释:

[1][2][4][5][6][8][9]中华人民共和国教育部制定:《高中语文课程标准(2017年版)》,人民教育出版,2018年,第42页,第48页,第24页,第6页,第8页,第18页,第21页。

[3]《语文建设》编辑部:《语文学习任务群的“是”与“非”——北京师范大学王宁教授访谈》,《语文建设》,2019年第1期,第5页。

[7]邹小千:《庄子〈庖丁解牛〉赏析》,《语文知识》,2014年第12期,第85页。

(作者单位:广东省深圳市横岗高级中学)

编辑:木槿

责任编辑:云之