中国非金融企业金融化对资本积累影响的研究

2020-02-20孙平

孙 平

(1.中共黑龙江省委党校 经济学部,黑龙江 哈尔滨 150000;2.山东大学 经济学院,山东 济南 250010)

一、引 言

近些年来我国实体经济出现一定程度的“脱实向虚”,从微观企业层面看,非金融企业投资率下降并大量持有金融资产,企业持有金融资产的增加是否会挤出实体投资、给资本积累带来负面影响成为社会各界普遍关心的问题。现有非金融企业金融化影响资本积累的文献可以分为三类(Davis,2018[1])。一是从资产负债表的资产端结合收入的金融来源进行研究(Stockhammer,2004[2];Krippner,2005[3],2011[4];Orhangazi,2008[5];Demir,2009[6];Kliman和Williams,2014[7])。二是从资产负债表的负债端结合金融支付进行研究(Orhangazi,2008[5];Van Treeck,2008[8];Onaran 等 ,2011[9];Kliman 和Williams,2014[7];De Souza和 Epstein,2014[10])。这两类研究着重针对金融化的流量指标(金融收入、金融支付等)和存量指标(资产、债务和权益存量)的改变进行研究,其结论的多变性反映了此类研究的局限性,即没有涉及金融化指标改变背后更具决定性的因素。第三类研究则作为对前两类研究的补充,从股东价值导向视角研究了资产负债表变化背后的机制(Stockhammer,2004[2];Van Treeck,2008[8];Orhangazi,2008[5])。

总体来看,越来越多的文献发现金融化与资本积累有系统性关系,但对二者关系的正负性、相互联系机制并没有一致结论。较早的实证研究表明金融化对于资本积累具有负面作用(Stockhammer,2004[2];Demir,2009[6];Orhangazi,2008[5];Van Treeck,2008[8];Dallery,2009[11])。然而,法国调节学派学者 Boyer(2000)[12]、Aglietta 和 Breton(2011)[13]对金融主导增长体制进行了研究,认为资产价格膨胀在资本积累中发挥积极作用。Skott和Ryoo(2008)[14]进一步强调二者关系对于投资函数设定的敏感性。Davis(2018)[1]的研究则表明美国金融资产和资本积累存在正相关性,股东价值导向和资本积累之间存在负相关性。Kliman和Williams(2014)[7]的研究则表明美国积累率的下降整体上与金融化无关。

我国学者对非金融企业金融化的资本积累效应同样进行了大量深入研究。胡奕明等(2017)[15]通过研究2002年到2014年我国非金融类上市公司,发现企业持有金融资产虽然一定程度存在牺牲实体经济以追求金融资产收益的“替代动机”,但主要还是基于“储蓄动机”持有金融资产以应对经济的不确定性,企业金融化整体上没有挤出实体经济投资。张成思、张步昙(2016)[16]的研究表明企业金融化显著降低了企业的实业投资率,并弱化了货币政策对实体经济的促进作用。杜勇等(2017)[17]通过研究2008年到2014年我国A股上市公司,认为非金融企业金融化通过降低企业创新和实物资本投资,损害了实体企业未来主业的发展,金融化的“挤出效应”大于“蓄水池效应”。文春晖等(2018)[18]通过检验2007年到2015年我国上市公司数据,发现经营风险上升导致企业产生的额外融资需求导致过度融资,对实体投资积极性下降,国有、东部以及商业上市公司融资的挤出效应更为明显。

通过比较国内外关于非金融企业金融化资本积累效应相关研究可以看出,我国学者对非金融企业金融化的资本积累效应并没有达成共识,虽然大量研究认为效应为负,但也有文献表明效应为正。而且,我国学者的研究多侧重金融流量和存量改变的层面,对其改变背后的机理分析多基于“投机动机”和“预防动机”角度,从企业融资、股东价值主导维度研究企业金融化对资本积累的影响还较为少见,也鲜有文献将房地产投资这一对我国非金融企业资本积累有重要影响(张延群,2016)[19]的因素纳入研究当中。基于这些考虑,本文建立了包含金融资产持有、房地产持有、债务融资以及股东价值导向在内的非金融企业资本积累效应理论模型,并利用2009-2017年我国上市公司数据估计了各变量对企业资本积累的影响,以期对于我们深入认识我国非金融企业金融化有所裨益。

二、非金融企业金融化影响资本积累的理论分析

借鉴 Davis(2018)[1],本文将影响非金融企业金融化的各因素统一在一个理论框架中,并重点分析非金融企业金融资产持有、房地产持有、债务融资和股东价值导向程度对自身资本积累的影响。

(一)非金融企业资本积累的理论框架

本部分运用约束最优化模型刻画金融化对企业资本积累的影响。其中,企业的目标由式(1)给出,面临的约束由式(2)给出。

如(1)式,假设企业的目标是效用最大化,其效用函数包括三方面目标:长期增长目标(Y)、短期股东价值目标(SV)以及经营的平稳性(R)。其中,长期增长目标R是固定资本存量K的函数,短期股东价值目标SV是固定资本存量K、金融资产FA和房地产RE的函数,经营的平稳性R是金融资产FA的函数。企业可以投资于三种资产:固定资产(K)、金融资产(FA)和房地产(RE),这里将房地产看作类金融资产),以实现效用最大化。λ1,λ2,λ3表示各目标的权重。

企业面临的资金约束表示为:

等式左侧表示企业资金用途,右侧表示资金来源,变量上方的一点表示变量的时间变化率。企业资金来源包括固定资本获取的盈利(P),金融资产获取的回报(ifinanceFA,ifinance是金融利润率),房地产获取的回报(ireRE,ire是房地产利润率),新股发行(每股价格v发行N˙股份),新的借贷(D˙)。企业资金用途包括购买各种资产(购买固定资产K˙=I、金融资产FA˙、房地产RE˙)、支付股利(Div)、未清偿债务的利息支付(idebtD,为借贷成本)。

进一步假设企业外部融资只通过借贷方式取得,给定目标集,企业意愿的固定资本、金融资产、房地产和债务存量(K*,FA*,RE*,D*)被定义为在劳动力市场、需求和融资约束下,如果能够自由调整每种存量以追求效用最大化企业会选择的水平。企业资本存量调整可以被描述为从当前存量水平向意愿水平的调整。

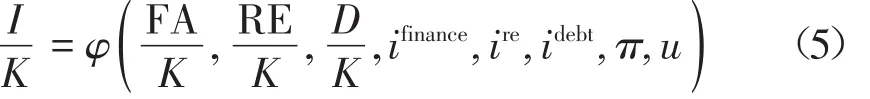

假设函数的线性齐次性,可得企业的资本积累率:

假设非金融企业在金融市场没有市场势力,金融资产利润率、房地产利润率和借贷成本是外生的。由于意愿的资产和债务存量取决于预期利润、金融利润率、房地产利润率以及借贷成本,且预期利润用当前利润(π)和产能利用率(u)表示。可知:

由于经济不确定性(V)以及表示企业经营目标转变的股东价值原则(Svm)也会对非金融企业资本积累产生影响,将二者纳入可得:

(二)非金融企业金融化影响资本积累的作用机制

在(6)式中,K、FA、RE、D、Svm、ifinance、ire、idebt属于影响企业资本积累的金融化变量,π、u、V属于影响企业资本积累的非金融因素。由于金融资产收益率、房地产收益率、债务利息率等金融化变量(ifinance,ire,idebt)是宏观决定的外生变量,非金融企业只是作为这些变量的接受者存在,这里主要讨论企业自身金融资产持有、房地产持有、债务融资以及股东价值导向(FA,RE,D,Svm)等金融化维度的变化对资本积累的影响。

基于此,本文提出假设1:当“挤占实物投资效应”占主导时,金融资产持有对企业资本积累影响为负。当“蓄水池效应”占主导时,金融资产持有对资本积累的影响为正(这里将房地产视为类金融资产,其对资本积累的影响也主要体现为这两种效应)。

基于此,本文提出假设2:当“可用资金规模扩大效应”占主导时,债务融资对企业资本积累影响为正。当“债务支付陷阱效应”占主导时,债务融资对企业资本积累的影响为负。

基于此,本文提出假设3:当“股东价值权重上升效应”占主导时,股东价值导向对企业资本积累有负面影响。当“产业资本利用效率提升效应”占主导时,股东价值导向对企业资本积累有正面影响。

三、非金融企业金融化影响资本积累的实证分析

(一)计量方程设定和估计方法

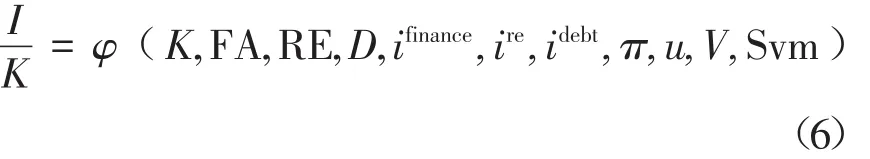

式(7)为根据理论设定的回归方程,其中下标i表示资本积累率,其计算方式参照靳庆鲁等(2012)[20]、张成思和张步昙(2016)[16]为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上固定资产净额表示企业持有的金融资产比重,其计算为金融资产比上总资产,其中金融资产的计算参照宋军和陆旸(2015)[21],包括交易性金融资产、衍生金融资产、短期投资净额、可供出售金融资产、持有至到期投资净额和长期债权表示企业持有的房地产比重,其计算为投资性房地产净额比上总资产为企业持有的债务融资比重,其计算为负债合计比上总资产。Svmi,t为企业股东价值导向程度,其衡量指标为支付的股利与所有者权益之比。πi,t表示实物投资回报率,其计算为营业收入比上固定资产净额。ui,t表示产能利用率,其计算参照Davis(2018)[1]为销售商品、提供劳务收到的现金比上固定资产净额。实物投资回报率和产能利用率一起作为企业实物投资预期收益的代理变量。Vi,t为企业面临的不确定性的代理指标,其计算为个体产能利用率的变异系数,产能利用率的标准差和均值都滞后三期。year为时间虚拟变量,控制金融资产收益率、房地产收益率、借款利率等随时间变化的外生因素。industry为行业虚拟变量,控制与行业相关的因素,εi,t为扰动项。

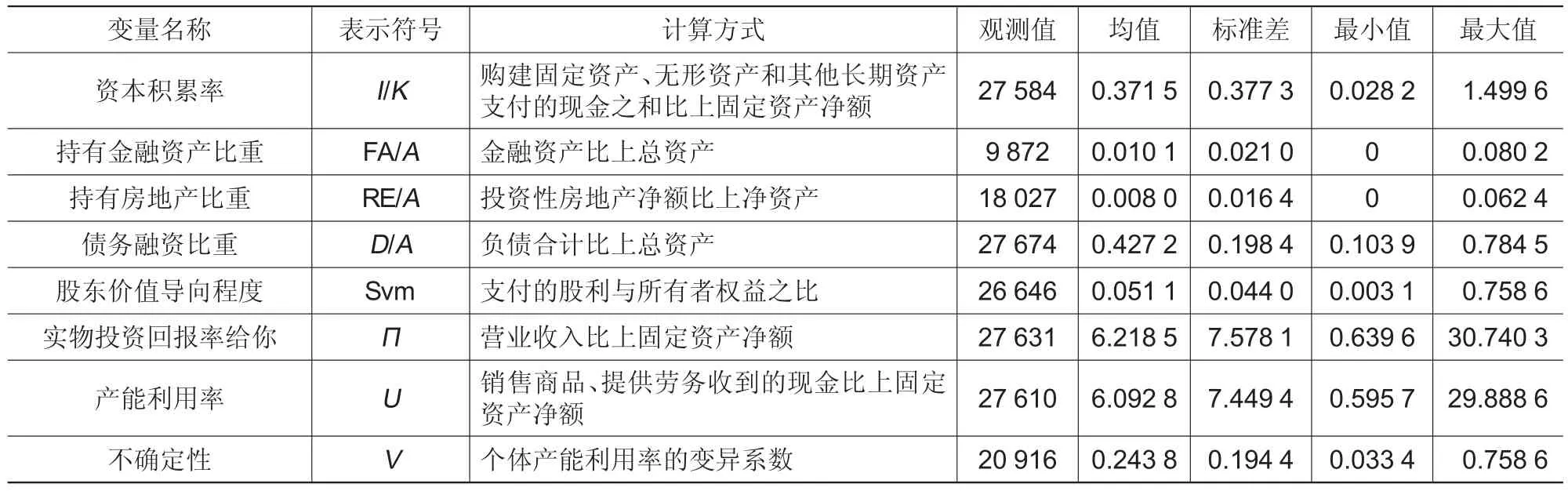

由于解释变量中包含被解释变量的滞后期,运用传统估计方法得到的参数将不是一致的,故本文采用系统广义矩估计(SGMM)方法进行估计。参照Bond等(2011)[22]对于GMM回归的建议,在进行GMM回归的同时采用混同OLS和面板固定效应估计,若被解释变量滞后一期系数GMM估计结果介于混同OLS估计和面板固定效应估计之间,则表明估计结果是无偏且一致的。

(二)所用数据和回归结果

考虑到2008年国际金融危机的发生及其应对对我国经济带来的结构性影响,本文使用2009年到2017年我国全部A股非金融非房地产上市公司数据进行估计,全部数据来源于CSMAR和Wind数据库。为消除极端值对估计结果影响,估计方程所需变量均在5%和95%水平上进行winsorize处理。回归所用解释变量的说明和描述性统计见表1所列。

表1 变量说明和描述性统计

方程(7)的估计结果见表2所列,SGMM估计扰动项的差分存在一阶自相关但不存在二阶自相关,表明可以接受“扰动项无自相关”的原假设。Hansen过度识别检验J统计量的P值大于0.1,不能拒绝工具变量是外生的原假设。另外参数SGMM估计结果为0.377 0,介于混同OLS估计结果0.458 9和面板固定效应估计结果0.097 1之间,表明模型的估计结果是可信的。

表2 非金融企业金融化对资本积累影响的基本回归结果

此外,就影响资本积累的非金融化变量而言,滞后期资本积累率、实体投资利润率是正向影响企业投资率的因素。其中,滞后一期资本积累率一单位的增加会在1%的显著性下提高资本积累率0.377 0个单位,实体业务利润率增加一单位会在1%的显著性水平下提高资本积累率0.056 6个单位。产能利用率是负向影响资本积累率的因素。产能利用率一单位的增加会在10%的显著性下降低0.002 5单位资本积累率。经济波动性对资本积累具有负面影响,但不具有统计显著性。

(三)稳健性检验

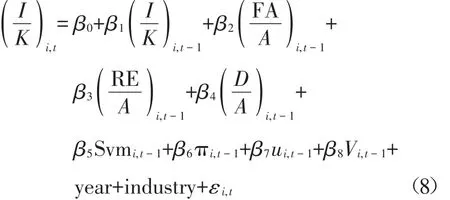

由于解释变量与被解释变量同为t期可能存在较为严重的内生性问题使得估计结果存在较大偏误,为处理这一问题本研究将(7)式当期解释变量替换为滞后一期,以检验结果的稳健性。计量方程设定如(8)式所示,其中i,t-1表示企业i年份t-1。由于解释变量存在被解释变量的滞后一期,所以模型的估计采用系统广义距估计(SGMM)方法。为了进行比较,本文同样采用混同OLS和面板固定效应估计,估计结果见表3所列。

续表3

方程(8)的估计结果见表3所列,SGMM估计扰动项的差分存在一阶自相关但不存在二阶自相关,可以接受“扰动项无自相关”的原假设。Hansen过度识别检验J统计量的P值为0.206,不能拒绝工具变量是外生的原假设。计结果为0.225 3,介于混同OLS估计结果0.469 1和面板固定效应估计结果0.047 3之间,表明模型的估计结果是可信的。

此外,就影响资本积累的非金融化变量而言,滞后一期资本积累率和利润率对于资本积累有显著的正向影响。其中滞后一期资本积累率增加一单位会在1%的显著性水平下提高0.225 3单位资本积累率,实体业务利润率增加一单位会在5%的显著性水平下提高0.044 9单位投资率。滞后一期的产能利用率和不确定性对于资本积累具有负面影响,但不具有统计显著性。

比较式(7)和式(8)的估计结果可以看出,除企业产能利用率对于资本积累影响的估计结果不同之外,金融资产持有、房地产持有、债务融资和股东价值导向项参数估计的方向和显著性是相同的。我国非金融企业房地产投资是负面影响资本积累的最主要因素,企业债务融资占比对资本积累也具有显著的负向作用,金融资产和股东价值导向水平对于资本积累没有显著影响,表明了回归结果的稳健性。

四、研究结论和启示

近些年来不少国家和地区出现企业资本积累下降而同时大量持有金融资产的现象,企业的金融化是否会导致资本积累被挤出成为政治经济学研究的热点问题之一。本文在建立刻画企业金融化行为对资本积累影响理论模型的基础上,利用2009年到2017年我国非金融上市公司数据,实证检验了金融化对于资本积累的影响。

(一)研究结论

一是,我国非金融企业金融资产持有水平对于资本积累的影响不显著,企业金融资产持有对于资本积累的“挤占实物投资效应”和“蓄水池效应”均不显著;二是,房地产持有水平对于资本积累的影响显著为负,是负向影响资本积累的最主要因素。房地产异化为虚拟资本成为企业资本积累行为扭曲、微观企业主体“脱实向虚”的重要因素;三是,我国非金融企业债务融资占比对于资本积累的影响显著为负,企业债务融资占比的“债务陷阱效应”大于“可用资金规模扩大效应”,负债融资占比水平过高成为影响资本积累的重要因素;四是,我国非金融企业股东价值导向对于资本积累的影响不显著,企业股东价值导向对于资本积累的“股东价值权重提升效应”与“产业资本效率提升效应”均不显著。

(二)启示

实体经济是一国经济的基础,为确保非金融企业金融化始终有利于实体企业资本积累,本文的研究结论有以下启示。

第一,金融资产在规避企业经营风险和不确定性方面的作用还不显著,表明金融业服务实体企业的能力还不够强,应加快推进金融供给侧改革,不断创新金融工具,发挥金融资产对于增强企业经营平稳性的重要作用。

第二,房地产投资已经成为负向影响实体企业资本积累的最重要因素,“脱实向房”已经成为实体企业“脱实向虚”的最重要表现。我们应坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,破解房地产虚拟资本化难题,对于实体企业房地产投资行为进行严格监控和限制,扭转企业投资房地产对于资本积累的负面作用。

第三,我国非金融企业债务融资比重对于资本积累的显著负向作用表明,债务融资对于资本积累的“债务负担效应”已经占据主导。这表明我国实体企业融资成本较高的问题依然严峻,企业过高的债务偿付压力,对于企业自身以及整个宏观经济而言都蕴含巨大风险。我们应坚定不移深入推进降低实体企业融资成本攻坚战,降低实体企业融资成本和债务偿付压力,实现企业债务融资对于产业资本积累的促进作用。

第四,我国股东价值逐步深入到实体企业的过程中,股东价值对于企业实体业务效率的提升效应还不显著。我们应注重在发挥资本市场对企业融资作用的同时,通过深化体制机制改革发挥资本市场对于企业实体业务的治理作用。此外,要不断推进资本市场改革发展,在提高实体企业直接融资比重的同时,避免资本过度短期逐利对于实体企业实体业务的误导。