城市公园的日常生活实践、需求满足与社会福祉*

——上海市中山公园和大宁公园的实地研究

2020-02-19张敦福

张敦福, 高 昕

一、已有研究评述:从私园到公园、从收费到开放的上海公园

上海最早的公园可以追溯到1868年租界当局为满足外国侨民的休闲娱乐需求而建立的外滩公园(Public Garden,现黄浦公园),之后,虹口娱乐场(Hongkew Recreation Ground,现鲁迅公园)、顾家宅公园(Koukaza Park,现复兴公园)、极司非尔公园(Jessfield Park,现中山公园)等相继建成,它们与租界内的公园统称为租界公园。此外,近代上海还有一批私人所有的公用私园,如豫园、张园等(熊月之,2013)。20世纪30年代,上海市政府开始规划建立多座公园、植物园等,据统计,1936年上海已有公园30多座(楼嘉军,2008)。从20世纪70年代末开始,改革开放带来了中国经济的飞速发展,上海城市化进程迅猛,城市面积、人口规模急剧扩张,城市公园的规划和建设也进入了高速发展期。上海市公园数量从1990年的83个增长到2017年的243个,公园绿地面积从1990年的983公顷激增到2017年的19,805公顷,游园人数26,019万人次/年,建成区绿化覆盖率39.1%(1)《上海统计年鉴》(2018),http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/nj18.htm?d1=2018tjnj/C1116.htm。。目前,按照城市发展需要并结合实际情况,上海市公园被分为四类:综合公园、城市开放式公园、专类园和社区公园。同时,根据公园的规模、服务半径、园艺养护水平、设施状况、管理水平等因素,公园又被分为“五星级、四星级、三星级、二星级、非星级”等五个级别(2)《上海市公园分类分级管理标准和考评办法》,见http://www.doc88.com/p-2337739353500.html。。在2002年之前,几乎所有上海市的公园都对游客收取门票,从2002年开始,大部分公园开始对公众免费开放,并开始在夏季延长开放时间,部分公园为全天24小时开放。

城市公园的建立、发展与城市人口增长、城市面积扩张、人们生活方式的改变、城市文化氛围等诸多因素密切关联。近代上海的公园是重要的休闲娱乐场所和公共交往空间,其中一部分还承担着城市广场的功能,在上海市民生活中扮演着重要角色(熊月之,2013)。尤其是现存的原租界公园,如中山公园、复兴公园等,对上海近现代城市公园体系的形成及东西方文化交流都产生了深远影响(周向频、陈喆华,2007;张安,2013)。近三十多年来,上海城市化进程加快,经济高速发展,不仅引发了空气和水质等一系列生态问题(Shuqing, Zhao. et al., 2006),也激发了居民对更好的生活环境和户外休闲空间的需求。上海城市公园的研究领域也在不断扩大,已有成果包括但不限于公园系统的整体景观格局(车生泉、宋永昌,2002),服务老年人的休闲空间和设施(骆天庆、傅玮芸,2016),公园对公众健康的作用和影响(陈筝等,2017),公园内发生意外的情况(Nannan, Dong. et al., 2017),以及公园的节事文化(张圣红,2015)等。另外,在公园可达性方面,Xiao Yang等人的研究表明,处于收入最低水平的人比收入较高的人在获取城市公共资源上付出了更多,而富人们更倾向于购买私人绿地服务,这导致公共绿地开发的下降,对城市里收入较低的租房者造成了影响(Xiao Yang. et al., 2017)。通过文献梳理可以发现,对上海市公园的研究主要集中在历史、地理、景观设计及城市规划等领域,社会学学科视角的研究成果鲜见,而从城市社会学集体消费的理论视野考察公园使用者的日常生活实践,并把公园作为一种协同满足物做具体细致的经验调查和深入分析,则在现有研究文献中未搜索到相关研究成果。

二、研究理路、理论视角与实地研究方法

社会实践的议题,近几年在消费社会学研究领域日趋流行。延续由社会理论家吉登斯 (1984)和布迪厄(1977)开启的社会实践(social practice)理论,英国社会学家Warde把实践看作是一套行为和言语,这些所做所说涉及并包括“发生的实际活动及其意义表达”(Warde,2005)。用Reckwitz(2002)的话说,“实践是人们移动身体、处置物件、处理事情、讨论话题、描述事项和理解这个世界的方式”,这些实践具有积习已久、习以为常的明显意味(Shove, 2003)。因而,社会实践或日常生活实践,而不是个人、规范、文化代码、历史大趋势或社会结构,应当成为社会学分析和介入的核心。公园使用者的日常生活实践,对公共绿地的社会学研究者具有独特的意义和价值,使用社会实践的理论框架研究公园使用者的所言所行,就显得尤为重要。本文主要关注人们在公园中的日常生活实践是怎样的?公园使用者,尤其公园常客在公园的日常言行举止。同时探究城市公园通过何种途径满足了人们什么样的需求?而这些对于公园管理和城市规划又有什么启示?社会学的公园研究还需面对哪些议题?

公共绿地是城市中最重要的公共资源之一,它不仅影响着一个城市的审美、微气候、植物多样性、城市包容性、城市活力,也影响着人们在休闲健康、生活质量、社会福祉等方面需求的满足。公共绿地或公园,显然具有“集体消费”的意义和内涵。在卡斯特看来,所谓集体消费,就是考虑到其性质和规模,这些消费品的组织和管理的消费过程只能是集体供给……因而,不仅作为意识形态主题,而且作为丰富多彩的真实目标,城市社会学的道统既包括空间社会学,也包括集体消费社会学(Castells,1976)(3)笔者更倾向于把“colletive consumption”译为“公共消费”,这里只是沿袭现有译法使用“集体消费”这一概念。。城市社会生活中,哪些可视为集体消费的场景呢?卡斯特在其《城市问题》前言指出:“一个具体的城市(或某个城市区域,或某个给定的空间单位)不仅仅是一个消费单位,而且它当然包括极其丰富多彩的实践和功能。事实上,它只不过是以特定的历史形式展现整个社会的情状。”(Castells,1977)卡斯特所谓“集体消费”的例子和领域,包括住房、提供给人们交往和娱乐的设施等。后来的学者进一步厘清:在一个集体层面被生产和消费的物品和服务,包括产品和服务,如道路、桥梁、公共交通、学校、图书馆、公共住房、公园和休闲设施等在内的体系或机构,都属于集体消费的范畴(Christensen, K. and D. Levinson, 2003)。集体消费的社会学研究,后来得到进一步明晰和扩展。如Pahl详细探讨和分析了“集体消费”的性质、作用和意义(Pahl, 1978)。休闲被作为集体消费的重要组成部分,在某些论著中单独得到讨论。在官僚体制框架公共服务的脆弱,引导人们重新思考娱乐及其他领域的消费关系议题,因为休闲绝不只是个人选择的私人生活领域,而是一个需要国家介入的集体消费议题(Whitsun, 1985)。由此,集休闲、健身、娱乐、游玩等于一体的公园,理所应当地可以纳入集体消费的研究领域。

作为一种基础设施或公共休憩场所,公园显然满足着人类多种需求。什么样的概念工具有助于我们看待和满足这些需求呢?作为一个被过度引用的文献,马斯洛采用金字塔形式设计出了需求等级顺序,认为人类需求满足顺序是从低到高的:人作为一个有机整体具有多种动机和需要,包括生理需要(physiological needs)、安全需要(security needs)、归属与爱的需要(love and belonging needs)、自尊需要(respect & esteem needs)和自我实现需要(self-actualization needs);当人的低层次需求被满足之后,会转而寻求实现更高层次的需要(Maslow, 1954)。尽管这一影响广泛的理论之后被用于生活质量理论研究(Sirgy, 1986),但其社会心理学的局限并未得到实质性突破。后来,Max-Neef (1991)等否认了需求层级的说法,他们更具有包容性地设置了九种需求——生存、保护、情感、理解、参与、身份认同、休闲、创造和自由——与满足物的矩阵表(Matrix of Needs and Satisfiers)。这一分类有时被称为Max-Neef人类需求矩阵。更重要的是,Max-Neef等人的人类发展理论(the Human-Scale Development approach ,简称H-SD )进一步区分了“单项满足物”(Singular Satisfiers,如保险制度仅满足保护的需求,导游只满足休闲的需求)和“协同满足物”(Synergic Satisfiers,如自己造屋连同生存、理解和参与等需求一起满足,沉思冥想满足理解、休闲、创造及认同等多种需求);其中,协同满足物是那些满足给定需求,同时刺激和促进其他需求满足的产品或服务(Max-Neef. et al., 1991)。如此,其人类发展理论就超越了需求层次理论,包含了更广泛的经济学和社会学内涵。随后,在理论延伸层面,Ivonne Cruz (2009)等人把H-SD扩展到发展政策、发展策略乃至新技术等更广阔的领域。在实际应用研究中,Guillen-Royo (2010)借鉴了Max-Neef人类需求与满足的理论与方法,研究加泰罗尼亚城市Lleida的可持续消费、需求满足与当地社会现实,展现出满足物之间的彼此联系,主张要实现当地迈向可持续性与社会福祉的社会转型,需要一个整体系统的视角。遗憾的是,尚未有研究成果把Max-Neef等的“协同满足物”概念应用于公共空间、公共绿地等场景进行经验研究。由于公园明显具有满足休闲、健康、交往、娱乐、认同等多方面需求的功能,本文的贡献还在于,扩展了Max-Neef等人发展出来的“协同满足物”的施用范围,把公共绿地或具体而言的公园作为协同满足物。近来,Di Giulio A.等学者通过定性的跨学科研究和定量调查开发出包括物质生活、个人发展、社区认同与社会介入在内的三类九大需求列表(见表1),该列表对人类的普遍需求具有一定适应性,并构成了本研究工作框架。需要说明的是,在经验资料收集过程中,研究者在访谈中对九大需求列表进行了一些本土化的修订和解释,使其更好地被受访者理解。

本文的田野工作是在上海市的公园开展,访谈对象则为公园的使用者,尤其是经常逛公园的人。本研究采用了质性研究方法,所依据的资料主要有两类:半结构式访谈和参与观察。半结构式访谈有助于使被访者更好地围绕访谈提纲谈话,能够反映被访者的思想活动和情绪变化。参与观察则主要指研究者亲身游园,既是公园使用者,又是观察研究者;有些时候,也参与到游园者的活动中,比如闲聊、健身、唱歌和跳舞。本研究的试调查从2017年9月开始,研究者实地考察了上海市多处公共绿地,包括长宁区的中山公园,静安区的大宁公园(也被称为大宁灵石公园、大宁郁金香公园),闵行区的主要用于运动和慢跑的闵行绿道,黄浦区以“相亲角”出名的人民公园,以老上海民间传统九子游戏为主题的九子公园,徐汇区的以植物引种驯化、展示、园艺研究及科普教育为主题的上海植物园(收费公园),以及静安公园、静安雕塑公园、长风公园、复兴公园、鲁迅公园等等。在对公园的规模、使用者数量、生物多样性和基础设施等方面进行综合考量后,我们选择了中山公园和大宁公园集中开展实地考察和访谈。中山公园及其周边地区的历史文化遗迹比较丰富,经历的改造不大;而大宁公园规模更大、更新,经历组建,以人造景观为主。两个公园也有一定的相似之处,比如交通便捷,人流量大,周围居民区环绕,处于商业区周边,在上海众多公园中知名度高、代表性强等等。

表1 人类九大需求表

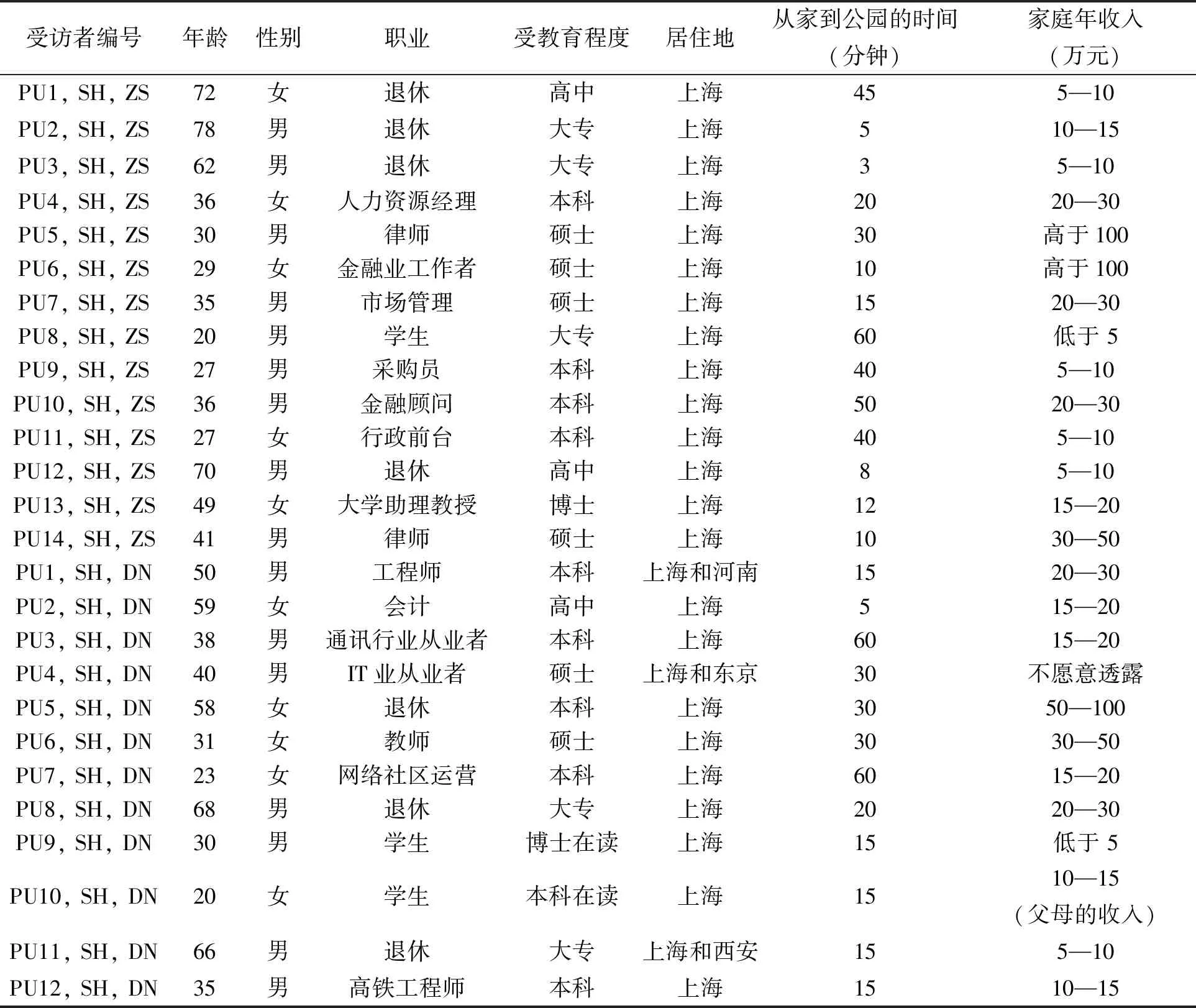

正式访谈从2018年11月开始到2019年5月结束,共拍摄了约二百张照片和十个左右视频,从26名公园使用者(见表2)获取了有效的访谈资料。其中,中山公园14人,大宁公园12人。性别方面,男性16人,女性10人;学历方面,高中及以下学历3人,大专及本科学历15人,硕士及以上学历8人;年龄方面,39岁以下14人,40—59岁6人,60岁以上6人;职业方面,离退休人员7人,在校生3人,管理人员5人,专业技术人员11人;家庭年收入方面,15名受访者表示低于20万元,7名受访者表示在20万—50万元之间,1名受访者表示在50万—100万元之间,2名受访者表示超过100万元,另外1名受访者不愿透露家庭收入状况;居住地方面,23人常住上海,1人居住在上海和西安,1人居住在上海和河南,1人居住在上海和日本东京;在从家到公园的时间方面,13名受访者花费小于19分钟,6名受访者花费20分—39分钟,7名受访者花费超过40分钟。与观察结果相比,访谈构成了本研究的主要经验材料。本研究的个案编码中PU为Park User的缩写,后面的数字代表受访者顺序,SH为Shanghai的缩写,ZS或DN分别为Zhongshan(中山)或Daning(大宁)的缩写,即PU1,SH,ZS代表上海市中山公园1号受访者,其他类推。

表2 受访者社会人口特征

三、公园里的日常生活实践与需求满足

中山公园位于长宁区中心地带,原名“极司非尔公园”或“兆丰公园”,前身为英国商人霍格的私家花园,1914年改建为租界公园,是当时上海最负盛名的公园之一。中山公园将英式园林与中国古典园林风格相融合,辅以日式园林、植物观赏园等,是迄今上海原有景观风格保持最为完整的老公园。这里经过一百多年的发展和建设,已经成为中西园林文化相融合,以草坪、山林等自然风光为特色的具有深厚历史文化底蕴的城市公园。中山公园是上海市4星级公园,园内树木、花卉品种的数量以及草坪面积都位居全市综合性公园之首(4)《上海市绿化和市容管理局网站公园介绍》,http://lhsr.sh.gov.cn//sites/ShanghaiGreen/qiantao/gongyuan_con.aspx?CtgId=39ac7fdf-d3dc-4484-b94f-c2f0054910f4&InfoId=9fb05e0b-4e1f-4223-baf1-954eb5bf7cb2。。

周边居民和在附近工作的人构成了公园的主要使用者。中山公园内上午和下午的活动主要以广场舞、吹弹乐器、唱歌、练拳、棋牌为主;晚上的活动以广场舞、跑步、散步为主。公园内靠近外围的环形小路被人们用作慢跑的运动跑道,在夏天公园24小时开放时,晚上10点以后依然有一些夜跑者。

相比于历史悠久的中山公园,大宁公园是一个“年轻”的公园,于2002年建成投入使用,是浦西最大的公共绿地。公园里有面积达7万平方米的人工湖,三千多平方米的白色人造沙滩,位于公园北面的大型人造山也是上海人工假山之最。公园外还有一个面积较大的停车场,这是很多公园没有的。公园里没有商店,但是有一些自动售卖机出售饮料和水。几个门区都设有热水锅炉,方便游人饮水。公园保安表示,公园里的老年人居多,而且很多老年人爱喝茶,所以对热水的需求比较多。

每年3月到4月的郁金香节,是公园游客最多的季节。种植郁金香的这片区域是公园里的“南国风光”景区,风车和奶牛的雕塑被布置在花田里,营造着荷兰风情。人工湖里可以划船,湖边的白沙滩非常受游人欢迎,尤其是带孩子的家庭,这里一到节假日便“人满为患”。白沙滩外围有一圈小亭子,这里是人们“争抢”的地盘。人们往往在这里铺开野餐布(大宁公园里禁止搭帐篷),摆放一些食物和玩具,休息和纳凉。公园里另一个有特色的活动是钓鱼。垂钓区是一个固定的区域,根据钓到的鱼的重量付费。垂钓者大多年纪较大,全部为男性。早晨和傍晚的罗马广场是广场舞大妈们的“舞台”,广场舞队伍往往有几十人。白天的罗马广场上有时能看到拍摄婚纱照的人。在公园中部区域的人工湖和假山之间稀疏的树林中有一个非常活跃的管乐队(其在视频网络上的作品链接表明是“小树林乐队”),主要以小号和萨克斯为主。

根据访谈问卷表格,在中山公园和大宁公园的访谈结果表明,所有受访者都表示在衣食住行等方面能够得到满足(需求1),他们可以按照自己的想法去安排生活(需求2),而且生活在一个舒适的环境中(需求3)。中山和大宁两个公园里的环境设施以及周边交通线路都让公园使用者们感到满意,人们可以在公园里跳舞、唱歌、练拳、跑步、打棋牌、玩游戏、进行球类运动等等,也可以散步、静坐、与旁人聊天,或享受与家人和孩子在一起的闲暇时光。关于需求1,PU1,SH,ZS说:“食物很重要啊,房子当然也重要,但是最重要的是健康。”PU12,SH,DN则认为:“这些都是绝对重要的需求。自然环境和景观与我(和我的家庭)更相关。在上海,我们对这些需求感到相当满意,这里的物质条件比其他省份好,但资源分配不均。公园里没有直饮水的设备,这里只提供开水,大家只能自己拿杯子或瓶子来喝。的确,老年人喜欢茶和热水,但是,这样的话,公园里的商店很容易通过出售各种瓶装饮料赚钱。”关于需求2,PU5,SH,ZS说:“我可以自由地在地在这里(公园)活动,做我想做的事,没人打扰。”关于需求3,PU2,SH,ZS则说:“我一年四季都会来公园,一般是自己一个人,有时和妻子一起。我经常来公园唱歌、下棋或锻炼身体……公园里有很多花草树木。有些树已经有几百年了。环境很好,我觉得很舒服。”PU7,SH,ZS觉得:“我可以在公园里放松。我经常带着我母亲和儿子来这里,我们在这个公园里度过了很多快乐的时光,这几乎是我休闲生活的一部分。因为工作比较忙,我很少有机会和其他父母交流孩子的教育问题之类的事情。在公园里我反倒有时间可以跟大家聊聊。”

在涉及个人发展的需求方面,26人中的20人认为自我提升和发展的需求(需求4)得到了满足;有22人认为,做出自己人生选择的需求(需求5)可以被满足;所有的26人都认为,能够做自己喜欢或有意义的事情的需求是重要的并且可以得到满足。关于需求4,PU1,SH,ZS说:“我生病那段时间也经常来公园,因为听说心情好病才好得快,确实是,后来我就决定每天来公园唱歌,就当是治病了。”PU1,SH,DN则说:“我们周末带孩子一起锻炼身体,打羽毛球,提高身体素质。”PU5,SH,ZS表示:“我来这里是为了放松和锻炼。另一方面,我在这里感到很舒服,把生活压力之类的消极情绪都清理掉了,我觉得这也是一种自我提升。”关于需求5,PU12,SH,DN说:“(公园)可以给我‘提神’,恢复心情,恢复精力,然后更好地工作和生活。”关于需求6,PU9,SH,ZS说:“我每周最喜欢做的事情就是周末来练拳,一方面是对身体好,另外,我觉得练拳也能养神养气,中医讲究个气血嘛。工作一周之后来练练拳,这对我来说特别重要。”PU8,SH,DN则说:“公园早晨5点就开门了,我可以安排我的空闲时间来这里做我喜欢的,我经常钓鱼,有时散步或者跟朋友聊天。”

与前六个需求相比,与社区、社会有关的需求得到的满足最少。26人中的19人认为他们是社区的一份子(需要7);只有11人觉得自我意见表达的需求被满足(需要8);而觉得生命、财产等受到保护的需求(需求9)能够被满足的比例则高一些,有22人。关于需求7,公园内部的生活实践是相对短暂的,还不足以过多影响到受访者的社区生活。受访者对需求7的选择大多基于日常生活实践,而非限定在公园内的实践。比如PU4,SH,ZS 说:“带孩子来公园玩的父母们会聊天,但只是随便聊聊,不会交换联系方式,也不会约好下次一起玩之类的。”但是一些相对固定的活动团体确实在成员之间建立了牢固的联系,如PU10,SH,ZS说:“在我这个年纪打太极的人很少,很难聚到一起,我参加了这个团体,有一种归属感,我们就像一个共同体。”但也有一些农村和外省市来沪的人发现他们很难融入本地人的生活,“公园里有很多团体活动,比如跳舞的、唱歌的,但我不参加这样的活动。我经常一个人来公园散步,因为我是外地人,我不会说上海话,也听不懂,所以我们交流不了,很难融入他们”(PU11,SH,DN)。关于需求8,PU13,SH,ZS 说:“你可以决定你自己家里的事,你自己的事,但是对于社会和国家,你做不了什么。”PU12,SH,DN则觉得:“我们对公园还是满意的,不过实际上我们对公园的管理和使用没有什么发言权,更不用说对整个社会了。”关于需求9,PU12,SH,ZS表示:“上海在法律治理方面做得更好。人们可以受到很好的保护,免受公共和私人暴力。人们有平等的机会,个人能力比裙带关系重要得多。”PU12,SH,DN认为:“作为一个开放的公共空间,公园为我们提供了自由、安全的环境,基本使我们不受那些混乱和问题的困扰,但是我认为他们(公园管理者)可以做得更好。”

综上,所有受访者都认为关于物质方面的需求1—3以及个人发展方面的需求6可以被满足,需求4、5、7、9可以被满足的比例稍低一些,而涉及自我对型塑社会意见表达的需求8被满足的比例则最低。大多数人对公园的现状感到满意,包括自然景观、基础设施和公园里的各种活动和游人。相比较而言,公园的使用者更喜欢自然环境,而不是文化环境,比如人们更喜欢中山公园里的大草坪,而对凝聚力博物馆则很少关注。另外,经过观察和访谈可以发现,老年人的公园使用频率是最高的,他们是公园的常客。对老年人来说,公园不仅是一个锻炼身体的场所,也是一个能够与人(熟悉或陌生的)交谈,保持已有社会关系或建立新的社会关系的地方。当被问及“如果公园被搬走,你会有什么感受”时,老人们普遍表示会感到空虚和孤独。因为老年人退休后社会公共生活资源和公共活动空间不足,主要的日常生活内容是照顾家人、子女、孙辈,“除了公园,我们该去哪锻炼身体?”(PU3,SH,ZS)。正如PU2,SH,DN所说:“如果公园被搬走,我会很难过。我家就在附近,来这个公园是最方便的。我可能不会去其他公园,因为我没有时间,我每天要做很多家务。” PU8,SH,DN 则觉得,“说不清楚,如果公园搬走了,我就不能经常钓鱼了。因为其他钓鱼的地方都很远,去一次很麻烦,所以我只能放弃了。我觉得很多人也会像我这种情况。”另外,一些活动团体的领导者的个人魅力也是决定公园使用者行为的重要因素,“如果公园搬走了,我们会去其他公园练拳,这对我影响不大。我们在哪里练拳主要看老师在哪里,跟这个公园好坏没什么关系”(PU9,SH,ZS)。

四、现有缺憾及对城市规划和公园管理的政策建议

上海市的公园数量逐年递增,免费开放公园的数量在增加,免费开放的时间在延长,游园者休闲娱乐健身等方面的需求大多能得到较好的满足。正如PU8,SH,DN所言:“公园里活动非常丰富,唱歌,跳舞,下棋,你能认识很多人,大家聊聊天,跟社会就不脱节。要不然退休了坐在家里干什么?我们几个平时下棋的人已经是很好的朋友了,他们都来过我家做客,吃饭。所以嘛,有这样一个好地方(公园),免费的,我们能锻炼,空气又好,花草树木这么多,我已经很满意了。这说明我们的社会正在进步,国家越来越富裕了。”本调研结果显示:公园使用者所有物质方面的需求都得到了满足,他们对公园自然景观的关注比对文化景观的关注更多;而在涉及个人发展层面的需求被满足程度则相对较低,尤其是个人对社会表达意见的需求满足度最低。民众不分男女老少,不分士农工商,不分革命、改良,不问激进、保守,参与公开性、开放性于一体的张园集会演说的景象(熊月之,2013),在当下公园是缺失的。这种风气的改变涉及整个社会政治、经济和文化环境的改善,绝非一蹴而就。

在满足民众需求、增进公共福祉方面,上海公园还表现出诸多缺憾和不足。

首先,公园成为稀缺的公共资源,却未必为所有民众欢迎。面对上海地图,你所能看到的公园寥寥无几,绝大多数土地被更具有直接经济和实用价值的建筑所覆盖。调研发现,面对这样有限的资源,社会精英阶层对公园的使用兴趣较低,他们更倾向于外出旅行,尤其是国际旅行。如PU4,SH,DN认为,上海的公园里人造景观太多,失去了原本自然的味道,这与东京的公园有很大区别。PU12,SH,DN则表示,根据他的经验,上海公园的大多数使用者都是社会中下层。多数被访的有国外游玩经验的游园者表示,他们在欧美公园游玩,经常的景象是眼前和身边游人不多,空间比较开阔,没有拥挤感、紧迫感,可以随意坐下来或走走,感觉非常舒适和放松,而国内游园,尤其周末和节假日几乎较少例外地遇到人山人海、比肩接踵的情形。

游园者中老人与年轻人之间的区分,是公园使用者群体差异的另一重要话题。如同中国绝大多数公园一样,上海的公园也多半是年长者的天下。对于大部分中老年人来说,来到公园的首要目的是锻炼身体,他们可以参加舞蹈、太极、唱歌、乐队、棋牌等团体运动。随着中国人口老龄化加剧,越来越多的老年人需要像公园这样的公共空间,而上海的老龄化进展更使得银发一族成为占据公园时间和空间的主体。工作日期间,老年人是公园的主要使用者。2015年一项延长公园开放日的问卷调查表明,56岁以上游园者所占比例高达73.1%(张红等,2017)。周末和节假日则有更多的年轻人,尤其是带小孩的年轻家庭来到公园活动。尽管少数游园者喜欢清静,但唱歌、跳舞等团体活动特别受中老年人欢迎;音乐比跳舞,尤其是可能噪音扰民的广场舞、集体舞更受欢迎;器乐比声乐更为游园者接受。对于年轻人而言,公园一方面是一个让人放松身心的好地方,另一方面也适合全家出游,只是他们因为工作和其他事情繁忙不常到公园游玩,他们不愿意与老人小孩竞争,也竞争不过老年人。这种局面虽然一时难以改观,但筹划和引进年轻人的集体活动、游戏活动和社会义务活动,提供免费的wifi,把公园环境氛围营造得更具青春活力和浪漫气息,或许可以吸引一部分年轻游园者。

其次,应在规划和建设上突出公园之间的差异性,更关注公园使用者的需求。上海公园尚未达到所谓千园一面的地步,但并非有了山水树木花草座椅亭子就是一个高质量、多样化的公园,更谈不上什么个性。根据笔者在伦敦、巴黎等城市公园的游玩和观察经验,那里的公园密度比较高,布局更合理,更为重要的是公园之间在空间结构、自然与人文历史景观资源、设施等方面的差异性和独特性非常明显。在到达一个新的公园之后,你很少能够感受到前一个公园的痕迹。而在国内,从一个公园到另一个公园,你较少感受到彼此之间的差异,更多地看到它们的相似性。有被访者提到,设计、规划、设备供应等等来自少数甚至唯一一家机构,有助于公园经营管理和服务公司降低成本、增加利润。尽管我们目前调查不到这样的数据和资料,但缺乏公开公正公平的竞争,显然是诸多公园缺乏独特性、多样性的重要原因。

再次,公园需要为非正式的社会团体提供更多的空间和自主权。正如PU10,SH,ZS所表达的,基于兴趣、爱好而聚集在一起的非正式的小团体,可以加强社会联系,促进人们之间的公共交往。如果说上海辰山植物园的草坪音乐节是一个官方的、自上而下的文化活动,展示上海的国际大都市城市形象,那么公园里的这些非正式的乐队或舞蹈队就是当地社区生活的一部分。民间草根各色人等的活力,无疑是任何社会生生不息的动力源泉。

最后,一些公园养护管理的细节问题也是不能忽视的。比如很多游客不满意公园厕所的卫生状况,“厕所闻起来很难闻,我从来不在公园里上厕所”(PU13,SH,ZS)。公园里的小商店售卖的商品价格高、质量差也是一个普遍问题。如PU12,SH,ZS说:“我不会在公园里买东西,太贵了,一瓶水五六块,外面才一两块的,而且有的东西看起来质量就很差。”有些公园设施的易损坏,除了使用率高、个别人不够爱惜外,跟制造安装的质量也有关。对这类公共服务,经营管理方应当提供高质量、美观、耐久且有特色的设备与商品。还有一些受访者对公园深夜到凌晨开放有异议,比如中山公园夏季执行的24小时开放规定,一些男性受访者表示愿意接受(PU3,SH,ZS;PU12,SH,ZS);而一些女性受访者则认为夜晚的公园是不安全的,而且夜间公园的游人很少,24小时开放可能是一种资源的浪费,比如灯光和安保人员(PU4,SH,ZS;PU6,SH,ZS)。管理者则抱怨夜间排班轮值令人头疼。从事保洁的被访者也提到,夜公园虽然主体开放但卫生间关闭造成少数人随地大小便、难以清理的现象。如果说公园像欧美日等国提供厕纸暂时难以实施的话,在上海这样的地理和气候环境下,提供包括常温或低温的直饮水,而不是只供泡茶的开水,也是在活动季节和游园者年龄结构方面多元化、服务管理国际化发展方面的重要举措。

五、结语与讨论

社会实践与日常生活的视角,为我们观察、分析日益开放情形下的公园提供了新的观点和见解。但相关的理论议题刚刚开始,还远未终结;未来的公园社会学研究、尤其是实地经验研究,还有许多待开发的领域。

卡斯特在其早期著作中把城市问题明晰为集体消费的争夺与组织;这一主旨在其后期著作中并无本质变化,只是他进一步加入了国家权力与文化意义两个面向(Saunders, 1986)。就微观经验而言,像中山公园、大宁公园这样面积较大的公园,一般不存在活动团体争夺场地的矛盾,场地的使用者们都会默默遵守着 “先到先得”、常用者优先的规则;而在另外一些面积较小的公园,如鲁迅公园,则出现过因场地使用而起的纷争。从更具社会学想象力的宽广视野看,在公园外,商业地产正在与绿色公共空间进行着激烈的地盘竞争,国家、市场和民众围绕这一公共物品的争斗从未停息。

正如北京、上海和西宁新公共空间“虽然隔墙更少了、但是商场更多了”(Gaubatz, 2008)一样,我们看到公园周边往往是商家和房地产商彼此争夺金钱利益的没有硝烟的战场。作为公共物品和协同满足物的公园,实际上涉及两种力量对空间资源的竞争:一种力量代表土地效用最大化的工具主义逻辑,在大城市中心寸土寸金的条件下,政府和资本都藉此力量推动把土地更多地用于生产性、投资性开发;另外一种力量是代表空间的自目的性的逻辑,比如市民和其他游园者希望有健身、休闲、社交等公共活动的空间。与欧美发达国家城市相比,上海的城市绿色公共空间整体规模偏小,公园总数和规模不足、资源多样性差。通过观察我们发现,节假日里的公园往往非常拥挤,游览体验欠佳。这主要是工具主义逻辑占上风、自目的逻辑被边缘化的结果。实地调研还发现,商业氛围也或多或少进入公园内的日常生活中。要提高作为公共物品的公园的供给,就必须克服在土地利用上过度追求效用最大化工具逻辑的趋势,转而遵从满足人们追求“美好生活”的意义逻辑;面对着城市化进程带来的人口和环境压力,上海需要更多的绿色公共空间来满足人们对美好生活的向往和需要。在大政府、小社会的背景下,国家和地方政府对类似集体消费领域的干预就变得至关重要。

前文提议,上海公园管理从体制和具体细节上要向国际标准看齐,在国内使用者独大的情况下更多地包容和接纳国际游园者,如此公园才能成为质量更好、水准更高的协同满足物。但中国社会的历史与文化与其他国家和地区的差异,使得这一努力面临诸多困难和挑战。按照Max-Neef(1991)的界定,协同满足物具有反专制、反权威、与竞争和强制等主导价值相反的共同属性。公园实际上恰是人们为了避免竞争和强制、逃避科层制压力而寻求自由、放松身心的宜人场所。考察具体社会环境中公园使用与管理的实践,是否存在专制与威权、压制与竞争,要看如何理解,尤其如何把协同满足物的这些价值观操作化;尽管对后者目前尚无明确的答案,但进一步的观察和研究则值得尝试。

由于社会区隔和社会不平等,城市居民获取集体消费的实际状况存在差异;这不单单是抽象意义上的阶级结构问题,更重要的是这种不平等强化了阶级认同,造成社会分裂、不同阶层之间的竞争和阶级冲突,影响社会团结(Preteceille, 1986)。上海公园实地研究的结果表明,尽管不同社会群体在公园使用实践方面存在差异,如精英群体与普罗大众对游园目的地的选择,如有些移民感到很难融入上海本地游园者,不同阶层之间的矛盾与冲突并未在公园明显表现出来。精英人士和部分中产阶级市民通过国外旅游,避开了与经常游园的中下层人士共同使用公园的机会。绝大多数游园者彼此之间友好平等地相处,或通过避开彼此接触的场景来免除任何可能的冲突和不愉快,从而形成了人们经常看到的一派祥和景象。这是公园与其他集体消费领域,如学校、住房、交通等相比,别具一格的地方。