2型糖尿病合并多种并发症简化之选

——1例治疗经验分享

2020-02-19徐坤何继瑞

徐坤,何继瑞

兰州大学第二医院老年病科,甘肃 兰州 730030

1 案例资料

患者,男性,年龄68岁。因“间断乏力、消瘦10年,双下肢浮肿1年”入院。患者10年前无明显诱因出现乏力、消瘦,当时无明显多尿、口干、多饮,无畏寒多汗,无心悸手抖等,3个月内体重减轻约6 kg,就诊于当地医院,测空腹血糖9.8 mmol/L,餐后2 h血糖12.6 mmol/L,糖化血红蛋白(HbA1c)8.9%,诊断为“2型糖尿病”。予以口服二甲双胍250 mg,3次/d、阿卡波糖50 mg,3次/d治疗,偶测空腹血糖7~10 mmol/L,餐后2 h血糖未测。1年前无诱因出现双下肢水肿,伴尿中泡沫增多,夜尿增多,4~5次/晚,伴有手足麻木,腹泻便秘交替,伴双眼视物模糊,再次就诊于当地医院。测空腹血糖15 mmol/L,餐后2 h血糖 19 mmol/L。住院经相关检查诊断为:2型糖尿病伴有并发症,2型糖尿病肾病III期,2型糖尿病视网膜病变III期,2型糖尿病周围神经病变。调整降糖方案为:重组甘精胰岛素16 IU,1次/d,西格列汀100 mg,1次/d,阿卡波糖50 mg,3次/d。并予以营养神经、减少尿蛋白治疗,血糖控制于空腹8~10 mmol/L,餐后2 h 10~14 mmol/L。仍感视物模糊、手足麻木,有间断腹泻便秘交替,双下肢水肿。

既往高血压病史6年,血压最高达182/102 mm Hg。目前口服倍他乐克47.5 mg,1次/d,缬沙坦80 mg,1次/d,氨氯地平 5 mg,1次/d降压治疗,血压波动于130~150/70~90 mm Hg。父母已故,无糖尿病、高血压史。患者生长并生活在甘肃省天水市,吸烟20年余,约10支/d,已戒烟1年。偶有饮酒少许。24岁结婚,育有一子一女,配偶体健。

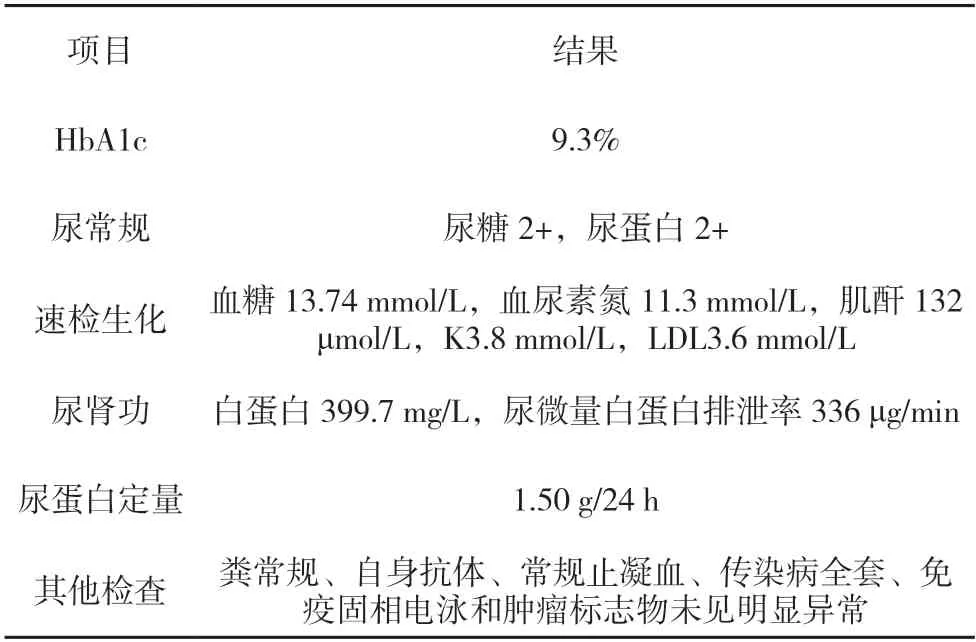

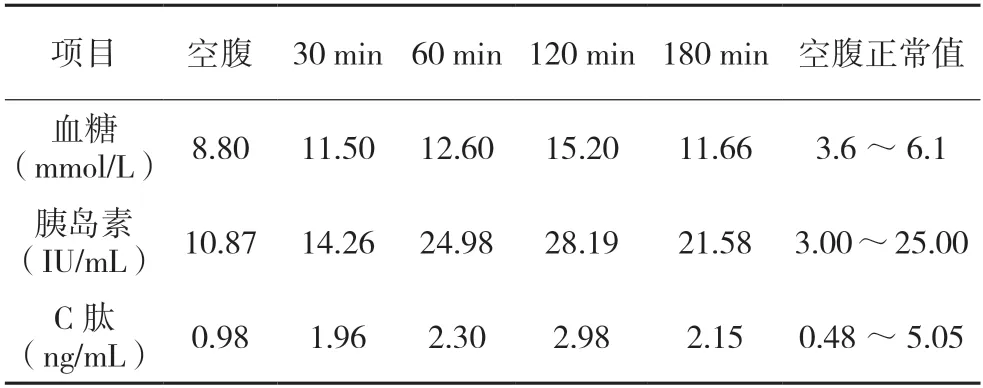

体格检查:T 36.2 ℃,P 78次/分,R 20次/分,BP 169/86 mm Hg,体重62 kg,身高175 cm,体质指数(BMI)21.24 kg/m2,腰围80 cm,臀围91 cm,腰臀比0.88。眼睑浮肿,心肺腹未查及明显异常,移动性浊音(-),双下肢凹陷性水肿,双足背动脉搏动减弱。入院后实验室检查、辅助检查和OGTT检查结果见表1-3。

表1 实验室检查情况

表2 其他辅助检查情况

表3 OGTT实验结果情况

入院诊断:(1)2型糖尿病伴有多个并发症:2型糖尿病性肾病IV期,2型糖尿病性周围神经病变(中度),2型糖尿病性视网膜病变III期,2型糖尿病性周围血管病变,2型糖尿病性自主神经功能紊乱;(2)高血压病3级(很高危)、高血压性心脏病;(3)高低密度脂蛋白血症;(4)低T3综合征。

2 入院后诊疗经过

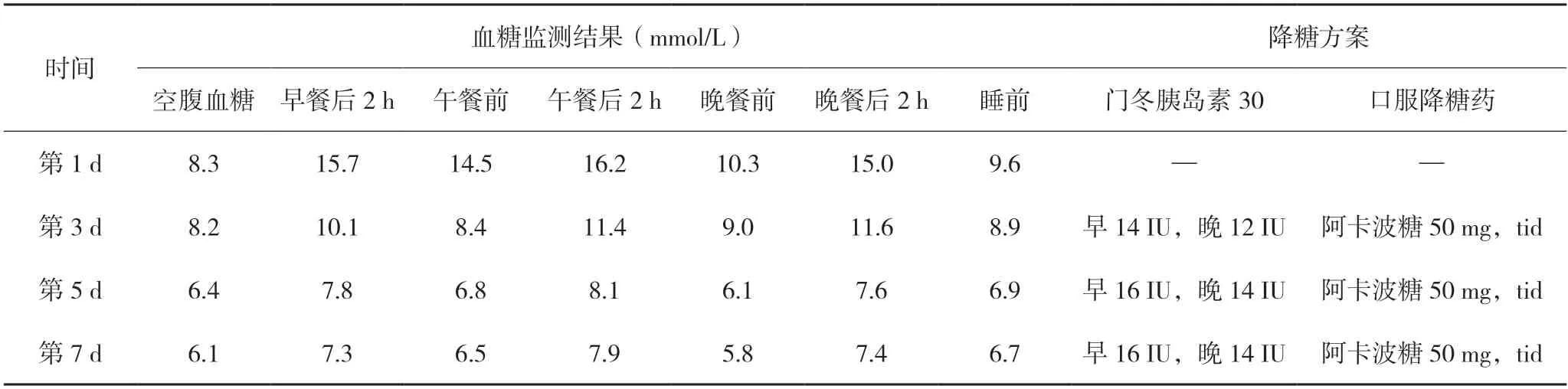

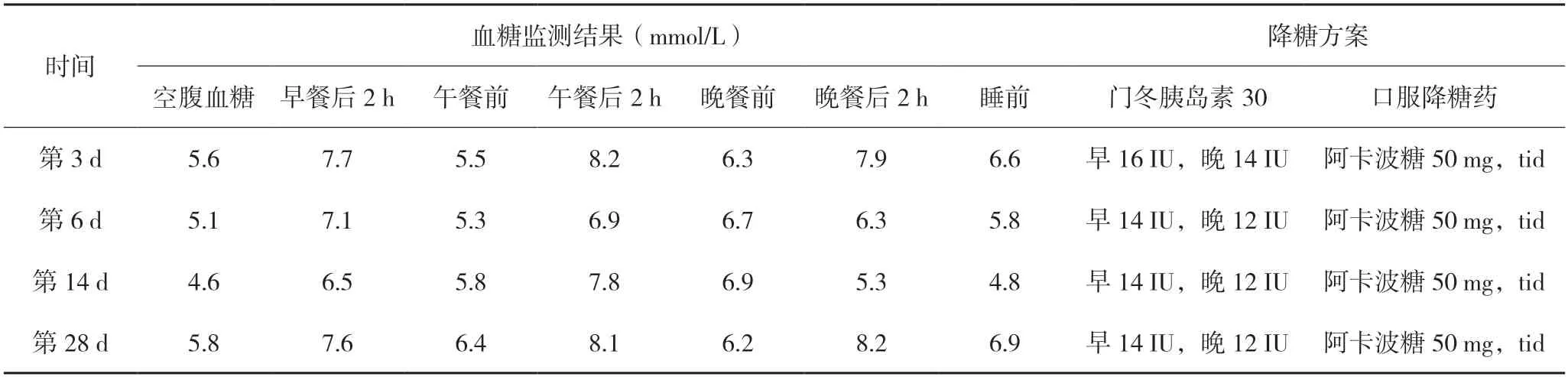

老年患者,男性,2型糖尿病病史10年,β细胞功能减退。已出现多种慢性并发症,且合并高血压、高脂血症,存在多种心脑血管疾病的高危因素,血糖未达标,尤其以餐后血糖高为主。考虑使用预混胰岛素,每日2次注射,联合口服降糖药物,进一步控制血糖,使患者血糖达标。住院期间降糖治疗方案和血糖监测结果见表4。

表4 住院期间降糖治疗方案和血糖监测结果

住院期间治疗方案:(1)血压治疗:入院后多次监测血压波动于(142~169)/(84~96)mm Hg,行立卧位血压监测提示为无体位性低血压,血压控制未达标。调整降压方案为:倍他乐克47.5 mg,1次/d,厄贝沙坦氢氯噻嗪片150 mg+12.5 mg,1次/d、氨氯地平5 mg,1次/d;并对患者进行健康宣教,生活方式干预,每日盐摄入<6 g,调整后监测血压波动于(135~148)/(76~88)mm Hg。(2)糖尿病并发症治疗。营养神经:甲钴胺0.5 mg,3次/d、依帕司他50 mg,3次/d;减少尿蛋白:黄葵胶囊2.5 g,3次/d;视网膜病变:羟苯磺酸钙 0.5 g,3次/d;心脑血管疾病预防治疗:阿司匹林100 mg,1次/d、阿托伐他汀钙20 mg,1次/d。

患者出院后降糖治疗方案和血糖监测结果见表5。出院后3个月复查:HbA1c 7.1%,24 h尿蛋白定量1.3 g/24 h,监测血压138/80 mm Hg。

表5 出院后降糖治疗方案和血糖监测结果

3 案例点评

中国糖尿病发病率逐年升高。最新流调显示,中国糖尿病患病率达11.2%[1],但中国糖尿病确诊率不足四分之一,而给予治疗的糖尿病患者,仅有不足四分之一的患者血糖达标。如何提高糖尿病的确诊率及治疗达标率是我们国家在糖尿病管理上亟待解决的重要问题。本病例是一个很常见的临床病例,可以总结一些治疗经验跟大家分享。

患者为老年男性,糖尿病病程10年,确诊糖尿病时乏力、体重减轻明显,口服两种降糖药物,血糖控制不佳。1年前出现糖尿病并发症——糖尿病肾病、糖尿病周围神经病变、糖尿病植物神经功能病变,起始了基础胰岛素联合两种口服药物的治疗方案,血糖有所下降但仍未达标。糖尿病导致的手足麻木、腹泻便秘交替出现、视物模糊未有明显改善,同时出现了蛋白尿。在起始治疗中该患者存在很多不足。2017年CDS指南中指出,糖尿病确诊后应该给予生活方式干预,单纯生活方式干预血糖不能达标的开始单药治疗。使用二联或三联药物血糖仍不能达标的可以起始注射治疗。此患者确诊糖尿病时未进行系统规范的血糖管理,没有生活方式的指导,口服药物治疗未监测血糖。糖尿病诊疗中的五驾马车中饮食、运动、药物、教育以及监测均未贯彻,导致患者逐渐出现糖尿病大血管、微血管和周围神经、自主神经多种慢性并发症。在起始基础胰岛素后未给予滴定以及评估,导致了慢性并发症进行性加重。糖尿病患者管理不到位是我国糖尿病患者血糖达标率低的主要原因,需要更多的卫生政策支持、患者本人及医务工作者的共同努力来提高糖尿病患者血糖管理的效率。

值得我们关注的是,该患者同时存在糖尿病周围神经病变以及自主神经功能紊乱。根据既往研究,合并严重神经病变的糖尿病患者对低血糖的感知程度下降,更容易发生严重的低血糖。在老年人已有大血管病变的基础上,容易诱发心脑血管意外的发生。因此在控制血糖方面推荐应用低血糖发生风险低、安全性更高的胰岛素。《中国住院患者血糖管理专家共识》[2]指出:住院糖尿病患者血糖管理应根据高血糖水平以及并发症情况实施分层管理,对于没有急性并发症的2型糖尿病患者可起始预混胰岛素BID方案。研究显示,预混胰岛素类似物起始治疗具有良好的有效性和安全性[3,4]。同时起始预混胰岛素类似物后,可根据血糖控制灵活调整注射次数且不增加低血糖风险[5]。相比基础胰岛素,起始预混胰岛素类似物显著减少每日药物成本[6]。考虑胰岛素类似物可同时补充基础和餐时胰岛素分泌,同时具有降糖疗效确定、安全性高、依从性好、具有药物经济学效益、不增加患者负担的特点,对于此患者选用门冬胰岛素30作为治疗方案,全天胰岛素用量不大,联合一种口服药物血糖控制良好,是比较合理的治疗方案。这种胰岛素的优化模式值得进一步推广。

此外,还要说明的是该患者既往高血压病3级(很高危),平素血压控制不佳,心脏超声提示高血压心脏病表现;该患者有20年的吸烟史,每日10支烟。糖尿病、高龄、高血压、吸烟都是心脑血管疾病的高危因素。此患者血管超声提示动脉粥样硬化症,脑血流图提示脑动脉粥样硬化,说明已存在大血管病变。根据2019年ESC/EASD糖尿病诊疗指南,应该给予患者以改善生活模式、控制血糖、血压、血脂、延缓动脉粥样硬化的综合治疗方案。治疗的目的是减少糖尿病导致的并发症的进展,提高患者生活质量以及减少心脑血管死亡的发生率。