黄河流域高质量发展的内涵与推进方略

2020-02-18安树伟李瑞鹏

安树伟 李瑞鹏

摘 要:黄河流域在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。黄河流域高质量发展体现在生态优先、市场有效、动能转换、产业支撑、区域协调、以人为本六个方面。实现黄河流域生态保护和高质量发展,应综合考虑经济、社会、生态等多方面因素,把黄河流域打造为贯通东西的生态经济带,使其成为我国经济发展的重要支撑。黄河流域高质量发展的战略重点是严格生态综合治理,促进区域可持续发展;加强区域分工,形成三大特色区域;促进产业转型升级,构建现代化产业体系;强化区域联系,推进形成东西贯通的黄河生态经济带。为此,应加快培育建设五大都市圈,加强交通基础设施建设,深化区域合作,提高市场化程度,提升科技创新能力。

关键词:黄河流域;高质量发展;生态保护

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)01-0076-11

黄河流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省区,横贯我国东中西三大地带,既有生态脆弱区和重要的生态功能区,又有重要的粮食主产区和资源能源富集区,在全国经济社会发展格局中具有重要地位。2019年9月,习近平总书记在郑州提出要推动黄河流域生态保护和高质量发展。2020年1月3日,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上强调,黄河流域必须下大气力进行大保护、大治理,要推动沿黄地区中心城市及城市群高质量发展。这对于我国区域协调发展、经济格局的重塑具有重要意义。自然地理角度的黄河流域范围是明确的,面积为79.5万km2,但是区域经济研究角度的黄河流域范围则差别较大。本文以自然形成的黄河流域为主体,考虑到行政区划的完整性和国家区域发展战略的带动性,把黄河流域的范围界定为青海、甘肃、宁夏、内蒙古(中西部8盟、市)、陕西、山西、河南、山东八省(自治区)。根据各自资源禀赋、发展条件将其分为上游、中游、下游三大区域,上游地区包括青海、甘肃和宁夏,中游地区包括内蒙古、陕西和山西,下游地区包括河南和山东。本文试图在阐明黄河流域高质量发展内涵的基础上,提出高质量发展的战略思路与对策。

一、相关研究综述

与黄河流域高质量发展相关的研究,主要有黄河流域和黄河经济带、黄河流域高质量发展研究两个方面,下面分别进行阐述。

(一)关于黄河流域和黄河经济带的研究

现阶段,关于黄河经济带的研究总体较少,更多是以黄河流域为研究对象,探讨黄河流域的水资源开发和利用、管理体制、经济空间结构、城市群发展、黄河文明和文化、产业发展等问题[1-3]。实际上,黄河流域与黄河经济带不同,前者是自然形成的,是后者的基础。张文合较早探讨了黄河上游经济带的综合开发[4],之后出现了青海黄河经济带、甘宁青段黄河经济带、河南省黄河经济带等方面的研究。对于黄河经济带的研究,主要集中在发展战略方面。霍明远、成升魁、黄兆良,安祥生、张复明分别论述了黄河经济带可持续发展的战略构想和关键技术[5-6];张贡生探讨了建设黄河经济带的意義、可行性和路径[7]。此外,学术界还研究了黄河经济带的形成机理[8]、中心城市服务功能完善[10]等问题。

(二)关于黄河流域高质量发展的研究

2019年9月以来,随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的提出,相关研究成果不断出现,从宏观层面探讨了如何推进黄河流域高质量发展战略的实施[10-12]。本文认为,实现黄河流域生态保护和高质量发展,应综合考虑经济、社会、生态等多方面因素,打造贯通东西的黄河生态经济带,作为我国经济发展的重要支撑。

总体而言,黄河流域的研究仍处在一个初期阶段,且鲜有文献从高质量的角度展开探讨。高质量发展的内涵具有普适性,但由于区域特征差异也具有其特殊性。黄河流域高质量发展的内涵是什么,又该如何推进?本文试图回答上述问题。

二、黄河流域高质量发展的内涵

从广义的角度来看,高质量发展不仅要注重经济高质量发展,而且要注重社会、生态等方面的高质量发展,其内涵具有多维性、系统性、动态性和长期性。黄河流域的高质量发展应以生态优先为发展理念,在市场起决定性作用和创新驱动下,促进中心城市的集聚,加强城市之间的联系,最终实现区域协调发展,满足人民的美好生活需要,具体体现在生态优先、市场有效、动能转换、产业支撑、区域协调、以人为本六个方面。

(一)生态优先

良好的生态环境是经济发展的基础和前提,也是居民对环境的基本要求。黄河流域生态环境脆弱,生态问题较为突出。一方面,黄河流域水资源严重短缺。黄河流域多年平均径流量为534.8亿m3,占全国河川径流量的2.0%,人均年径流量为473m3,仅为全国平均水平的23%,却承担着全国15%的耕地面积和12%的人口的供水任务,同时承担着向外供水和输沙的功能[13]。另一方面,黄河流域水土流失、水污染和大气污染等生态环境问题较为突出。黄河中上游地区属于黄土高原,土质疏松,2018年中上游六省区的水土流失面积为108.5万km2,占土地总面积的39.0%,是我国水土流失最严重的地区[14]。此外,黄河流域水污染和大气污染也较为严重。2018年黄河流域的水质属于轻度污染,黄河干流的137个水质断面中,劣V类水所占比重高达12.4%,明显高于全国6.7%的平均水平[15]。在全国169个空气质量重点监测的城市中,有53个城市①属于黄河流域。2018年陕西、山西、河南、山东的PM2.5 年平均浓度值均明显高于国家标准,除青海外其余各省区的PM10的年平均浓度值均高于国家标准。在169个空气质量重点监测的城市中,河南省城市空气恶化情况突出,17个城市中有14个城市空气达标天数同比减少[16]。近年来,受到气候变化和人类活动加强等因素影响,青海三江源地区出现湖泊水位下降、草场退化与土壤侵蚀,严重削弱了黄河源头的生态功能。因此,黄河流域的经济发展必须严格进行生态保护,按照保护为重、防治结合的理念维系黄河健康。

(二)市场有效

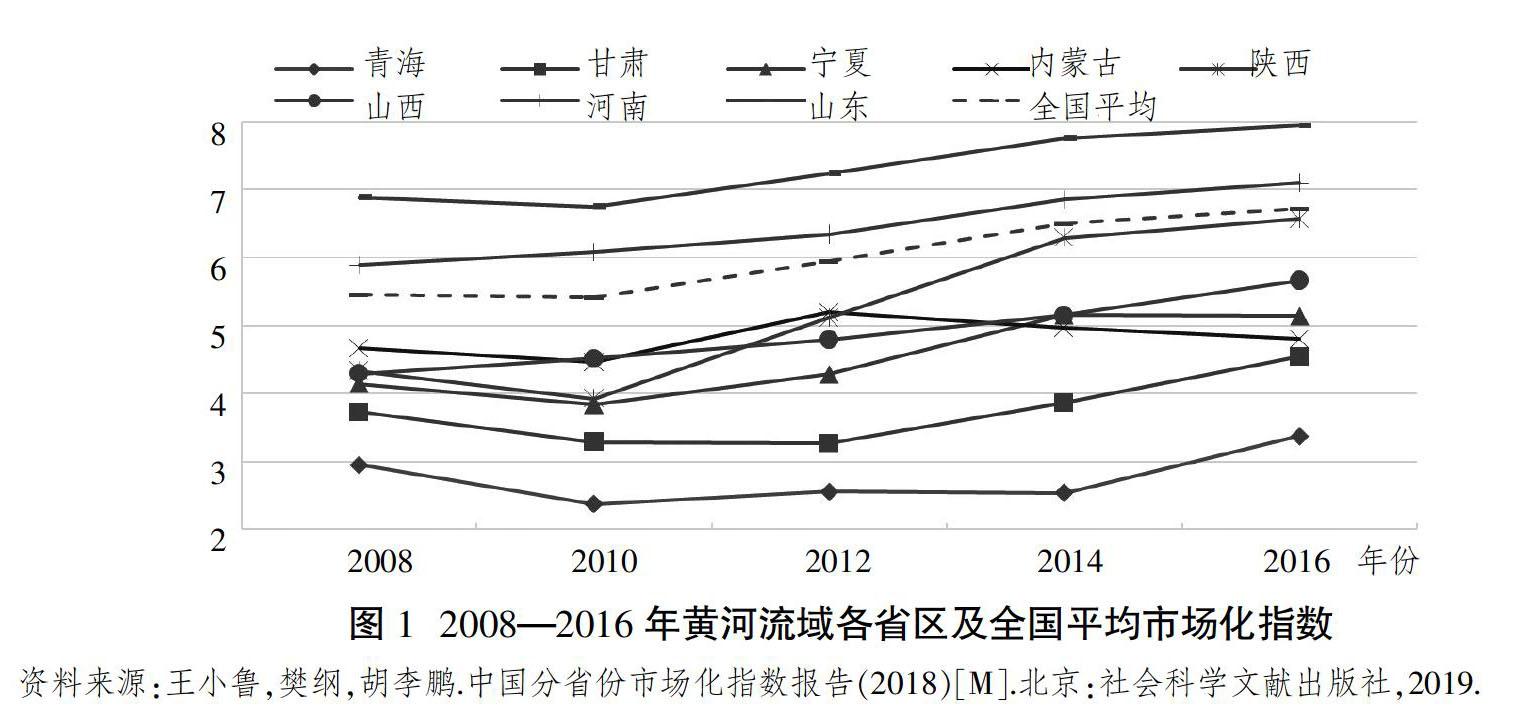

市场应在资源配置中发挥决定性作用。总体来看,现阶段黄河流域的市场化水平总体较低。2008—2016年,除河南和山东外,黄河流域其余六省区的市场化指数均显著低于全国平均水平,且呈现明显的地区差异,下游地区的市场化高于中游和上游区域(见图1)。2016年黄河中上游区域在“政府与市场关系”“非国有经济发展”“产品市场的发育程度”“要素市场的发育程度”“市场中介组织的发育和法治环境”五个方面的指数几乎处于全国下游水平[17]。进入高质量发展阶段,黄河流域应进一步理顺政府与市场的关系,实现管理型政府向服务型政府转变,完善法治建设,为企业的发展创造良好的外部环境;强化市场在资源配置中的决定性作用,使要素流动到生产效率最高的地方。

(三)动能转化

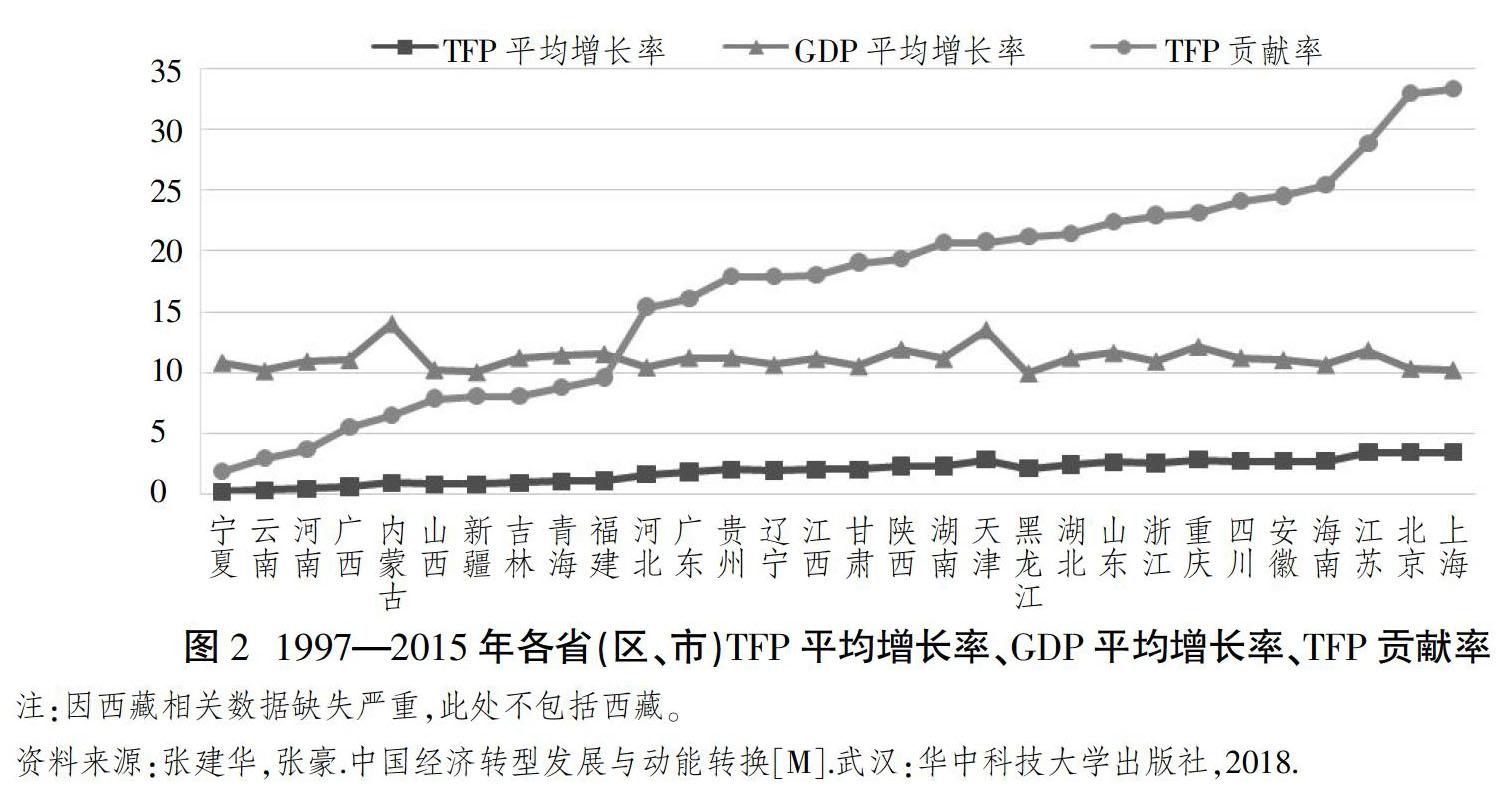

动能决定经济发展方式,新旧动能的顺利转化有利于提高经济增长的质量和效率。黄河流域的煤炭、石油、天然气能源资源丰富,长期以来的粗放式生产方式,使该区域面临着严重的产能过剩问题。同时,资源产业的繁荣一定程度上会抑制区域的创新活动,导致资源型地区技术进步对经济增长的贡献较小,人力资源储备不足,创新驱动乏力。根据张建华、张豪对1997—2015年各省(区、市)的全要素生产率的测度[18],黄河流域8个省区中,山东的全要素生产率(TFP)贡献率最高,为22.4%,宁夏、河南、内蒙古、山西、青海的全要素生产率(TFP)贡献率均不足10%,说明黄河流域的经济增长动能仍以资本和劳动力等要素投入为主,创新驱动不足(见图2)。从创新的投入来看,2005—2018年山东和陕西的R&D经费投入强度①分别介于1.05%~2.41%、1.99%~2.52%之间,与全国平均水平基本持平;其余6个省区的R&D经费投入强度远低于全国平均水平,最低的是内蒙古,介于0.30%~0.82%之间。从创新的产出来看,2006—2017年,黄河流域的有效专利数从60 842件增加到758 552件,占全国的比重从12.3%下降为12.2%。有效专利数的分布也不均衡,同期山东的有效专利数从32 823件增加到351 351件,约占黄河流域的1/2。黄河流域构建高质量的供给体系,实现新旧动能顺利转换以及产业结构优化调整,创新驱动是关键。

(四)产业支撑

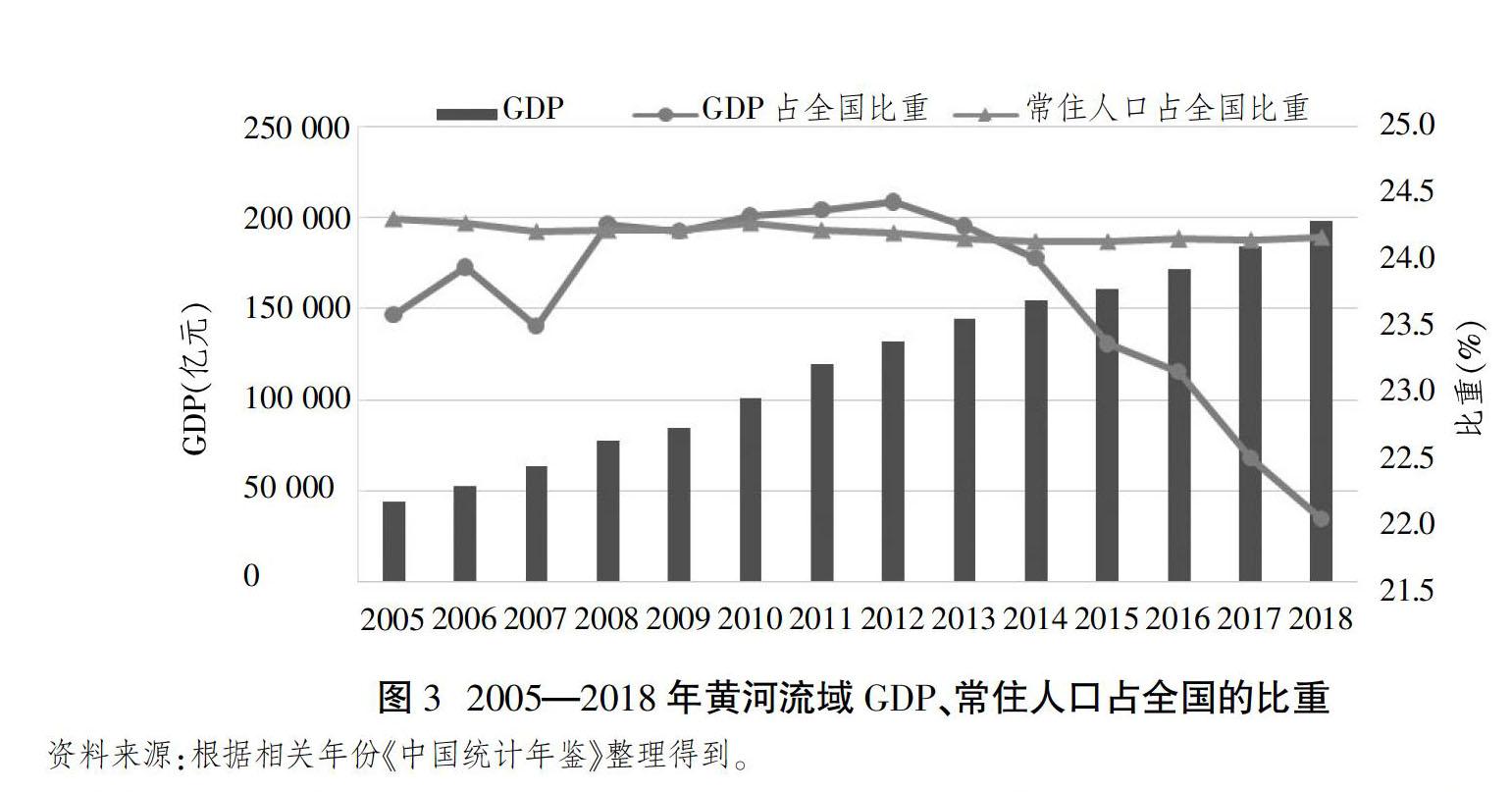

产业是经济发展的基础,有了产业才能创造就业机会,才能集聚人口。目前,黄河流域产业规模偏小,产业支撑不足。2005—2018年,黄河流域各省区的GDP不断增加,但创造的GDP占全国的比重由24.4%下降至22.0%,低于人口占全国的比重1~2个百分点(见图3)。从产业与人口的匹配度②来看,除山东外,2017年黄河流域其余省区各行业与人口的匹配度多数小于1(见表1,下页),说明产业支撑明显不足。

由于产业支撑不足,黄河流域工业化与城镇化发展的总体协调度较低,突出表现为工业化滞后于城镇化。本文采用劳动力非农化率和城镇化率的比值(NU)③来度量工业化和城镇化的协调度。研究发现,2005—2017年,山东、河南、青海的NU值接近1.2,工业化与城镇化协调性显著提升,但其余省份的NU值低于1.2,处于工业化滞后于城镇化的状态(见图4,下页)。事实上,青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南等省份尚处于工业化中期阶段[19],这些省份实现工业化仍然有較长的一段路要走。加之黄河流域面临着工业化发展与资源环境承载力的突出矛盾,推进新型工业化还任重而道远。在高质量发展阶段,黄河流域应加快工业高质量发展,提高产业支撑能力,形成合理的产业结构和城乡结构,促进工业化与城镇化协调发展。

(五)区域协调

坚持区域协调发展,是解决我国区域发展不平衡不充分的重要途径。本文利用标准差椭圆(SDE)对黄河流域的90个地级市(盟、州)的经济空间格局进行分析,结果表明,山西、陕西、河南、山东是黄河流域的核心区域。通过GDP和人均GDP衡量的经济重心分别在河南省安阳市和山西省吕梁市境内。其中,2005—2012年,经济重心向西移动,2012年之后不断向东移动(见图5,下页)。总的来说,黄河流域区域发展不平衡特征显著,呈现“东强西弱”、经济重心偏东以及东部地区的经济发展速度快于西部地区的基本格局。

黄河流域有贫困县198个,占全国的29.12%,面临贫困面广、贫困程度深、贫困人口多、返贫率高的问题[20]。下一步,黄河流域必须注重缩小区域差距,加大贫困地区脱贫力度,促进区域协调发展。

(六)以人为本

以人为本、坚持发展成果由人民共享是高质量发展的目标。黄河流域的居民收入水平较低,且城乡收入差距仍然较大。2018年,除山东外,黄河流域其余省区的城镇居民和农村居民人均可支配收入均低于全国平均水平。2013年以来,黄河流域各省区的城镇与农村居民人均可支配收入的绝对差距均在不断扩大。相对差距虽然在逐渐减少,但是除山东、河南和山西外,其余省区的城乡收入比均高于全国平均水平,甘肃高达3.40∶1(农村居民=1)(见表2)。高质量发展不仅要注重经济效率,而且要注重公平。就黄河流域而言,一方面要全面提高居民的收入水平,另一方面要不断缩小城乡收入差距,真正实现以人为本和民生共享。

三、黄河流域高质量发展的战略重点

黄河流域高质量发展的战略重点是解决区域发展不平衡不充分问题,协同推进区域生态、经济和文化一体化建设,打造东西贯通的黄河生态经济带,逐渐形成上中下游区域联动发展格局。

(一)强化生态治理,推进区域可持续发展

生态系统是一个有机的整体,黄河流域生态环境保护需要跨区域协同治理。黄河的水来自上游,泥沙来自中游,灾害主要发生在下游[21],这也使得黄河流域上中下游区域生态保护重点不同。为此,应充分考虑上中下游区域的差异性进行分区、分片、分类治理。上游地区承担着水源涵养生态功能,要深入实施三江源、祁连山等重点生态保护工程,推进天然林保护、湿地保护修复、沙化土地植被修复等,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。中游地区面临着水土流失和环境污染问题,一方面要推进水土流失综合治理、退耕还林还草以保持水土,加固水利工程;另一方面要减排主要污染物,淘汰工业企业落后产能和压减过剩产能,促进农业合理使用化肥农药。下游地区是人类经济活动高强度区,生态系统退化严重,在污染防治的同时要围绕滩区治理、洪涝旱碱治理以及黄河三角洲湿地保护等相互关联的生态工程,进行生态修复和重建,保障黄河防洪安全和经济可持续发展。

黄河流域水资源短缺,与水资源需求增加、工农业用水效率不高有较大的关系,应重新调整黄河水资源分配方案,统筹考虑生产用水、生活用水、生态用水以及地下水资源的分配,建立水权交易制度,在不同主体之间进行水权交易,提高水资源的利用效率[22]。

(二)加强区域分工,推进上中下游三大区域协调发展

黄河流域上中下游三大区域的资源禀赋、发展条件不同,发展方向也不相同。上游地区是黄河源头,资源富集,经济发展和城镇化水平较低,应坚持保护与发展并重,在保护生态环境、减少和防止对生态系统干扰和破坏的同时,以点状开发的形式,合理布局城镇与产业,严格控制开发范围和强度,实现经济社会发展和生态环境保护协同共进。中游地区是资源密集区,应坚持开发与保护并重,以西安、太原、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、榆林等城市为中心,进一步增强能源开发利用和调配能力,及早培育接续替代型产业,在开发的同时要注重加强生态环境预防与治理,打造国家资源型经济高质量发展示范区。下游地区区位优越,人口和劳动力资源丰富,经济发展和城镇化水平相对较高,制造业发展速度较快,应以集聚集约发展为主,积极承接产业转移,持续转化发展新动能,壮大郑州、洛阳、济南、青岛等中心城市规模,增强产业和人口集聚能力,优化生产力布局,打造全国最具竞争力的制造业高地[23]。

(三)促进转型升级,构建现代化产业体系

城市的形成和壮大要以产业发展为支撑,这是城市功能提升的根基,一方面产业发展与城市功能提升存在共生关系,另一方面产业发展为吸纳就业、人口集聚、公共服务等功能奠定了基础。黄河流域上中下游三大区域要从传统优势产业转型升级和新兴支柱产业培育壮大两方面着手,因地制宜形成既有规模又布局合理的产业分工体系。上游地区以各类园区为载体,打造绿色循环产业体系,延伸石油化工、有色冶金、装备制造、建材等产业链;推进现代农牧业规模化、品牌化生产;积极发展锂电、水性等新材料,风、光等新能源,生物医药等新兴产业。中游地区以能源化工基地为依托,促进煤炭、石油、天然气为基础的能源化工产业与冶金、焦化、建材、装备制造等传统优势产业互动发展,提高能源产品的综合利用程度;壮大轨道交通装备、节能与新能源汽车、航空航天装备等高端装备制造业,新型轻合金、高端金属结构、石墨等新材料,生物医药、节能环保等新兴接替产业,着力推进产业向清洁低碳型、集约高效型、延伸循环型、安全保障型转变。就下游地区而言,作为我国的农业大省,河南和山东应持续推进现代化农业和节水农业发展,提高农业综合生产能力;要以都市圈为载体,打造先进的制造业集群,集中力量发展装备制造、家电、纺织服装、食品产业,壮大新一代信息技术设备、高档数控机床和机器人、海洋工程装备及高技术船舶、现代农机装备、生物医药及高性能医疗器械等高端制造业。此外,黄河流域要加快现代服务业的发展,坚持生产性与生活性服务业并重,逐步形成二三产业融合发展、互促共进的产业发展格局。

(四)强化区域联系,推动形成东西贯通的生态经济带

运用引力模型①对黄河流域的80个地级市及以上城市之间的经济联系强度进行测算,结果表明,黄河流域城市之间经济联系较弱,尤其是省域之间联系更弱。黄河流域最为密切的区域是下游的河南和山东,两省城市之间的经济联系总量占黄河流域的60.2%,但两省城市之间的联系仍以省域内为主。当然,这在一定程度上与黄河不具备通江达海的航运功能有关。黄河流域作为一个整体,未来发展要着眼于黄河流域的整体布局,打破有形和无形障碍,消除要素流动壁垒,通过联动发展促进黄河流域的高质量发展[10]。具体而言,一要以强化东西向重大基础设施建设为抓手;二要破除各省区之间、城市之间的行政壁垒;三要充分发挥市场作用,促进要素在地区间自由流动和空间上的合理集聚。通过不断完善交通基础设施和提高市场化水平,强化区域之间的联系,推动形成东西贯通的黄河生态经济带。

四、黄河流域高质量发展的推进方略

推动黄河流域高质量发展,要培育建设五大都市圈,形成以都市圈为主体的城镇空间格局,不断完善硬环境和软环境,畅通东西向要素流动渠道,提高市场化水平和创新动力,以实现发展动能的根本转换。

(一)培育建设五大都市圈

“十四五”时期,国家将大力推进都市圈发展,都市圈将是黄河流域人口、产业、城镇的重点集聚区[12]。目前,我国初步形成了24个都市圈,位于黄河流域的都市圈有青岛圈、济南圈、郑州圈、西安圈和太原圈。在这5个都市圈中,太原圈处于萌芽期,西安圈处于发育期,青岛圈、济南圈、郑州圈处于成长期[24]。无论处于哪个发展阶段的都市圈,都要强化都市圈城市之间的分工协作,实现都市圈内产业融合发展。要加强都市圈内部交通网建设,加快核心城市与周围城市的轨道交通建设,依托城市公共交通设施建设,强化城市轨道交通与其他交通方式的衔接,有效提升都市圈一体化、同城化水平。就太原圈而言,要不断完善自身功能,继续促进要素、企业与产业向太原集聚。就西安圈而言,要注重强化核心城市西安的功能,將优势产业做强做大,提升核心城市西安的辐射带动作用,将中小城市与核心城市功能提升并重,逐渐形成合理的城镇规模等级体系。就青岛圈、济南圈和郑州圈而言,中小城市是该都市圈综合实力提升的关键力量,要重点提升周围中小城市的产业发展、吸纳就业、公共服务、人口集聚功能,促进有潜力的小城市向中等城市发展,提高周围中小城市的承载能力,以优化产业结构为抓手,优化核心城市功能[25]。通过培育建设五大都市圈,逐步实现都市圈内一体化发展,形成黄河流域的增长极。

都市圈的形成与壮大,核心城市是关键。兰州、银川、呼和浩特作为省会城市(自治区首府),具有发展为都市圈核心城市的潜力,可培育形成兰州、银川、呼和浩特都市圈,最终以都市圈建设带动黄河流域的高质量发展。

(二)加强交通基础设施建设

黄河流域不具备通江达海的条件,为使上中下游三大区域实现联动发展,扩大对内对外开放合作,应加强交通基础设施的互联互通。要不断完善交通基础设施网络化格局,统筹铁路、公路、航空等基础设施规划建设,上游地区要注重补齐交通短板,中下游地区要注重大通道大枢纽建设,优化运输结构。一是依托国家现代综合交通运输体系发展的重大项目,积极参与“十纵十横”大通道建设,主要包括青岛-济南-太原-银川-兰州-西宁-拉萨运输通道,连云港-郑州-西安-兰州-新疆(霍尔果斯、阿拉山口)陆桥运输通道,天津-呼和浩特-临河-新疆(吐尔尕特、伊尔克什坦、红其拉甫)西北北部运输通道,福州-武汉-西安-庆阳-银川运输通道,合力打造丝绸之路经济带运输走廊,建设贯穿黄河流域上中下游的铁路和公路,加强省际衔接路段建设,打通“断头路”,提升与周边区域的陆运联通水平,持续改善航空网络通达性,推进山东半岛形成紧密协作的港口群。二是重点打造西安和郑州等国际性综合交通枢纽,全面提升青岛、济南、太原、大同、兰州、呼和浩特、银川、西宁等全国性综合交通枢纽功能,加快推进潍坊、烟台、包头、榆林、宝鸡、洛阳等区域性综合交通枢纽建设[7]。三是扩大农村交通基础设施网络的覆盖范围,把农村公路建好、管好、护好、运营好,将交通建设与农村地区发展相结合。四是大力发展智慧交通,推动大数据、互联网、人工智能等新技术与交通行业的不断融合。通过交通基础设施的互联互通,缩短城市之间和区域之间的时间距离,强化相互之间甚至与周边国家的经济联系和社会交往。

与长江相比,黄河的航运条件有其局限,但是黄河中游具有一定的航运开发条件,应加深对发展黄河航运的作用与地位的认识,妥善处理水利枢纽建设与发展航运的关系,通过科学技术手段解决航运发展中的关键技术问题,做好黄河中游航运开发的前期工作和基础研究工作,恢复与发展黄河中游航运[26],以强化中游各省之间的经济联系。

(三)深化区域合作

区域经济合作有利于促进各种资本、物资、技术、人才、信息等生产要素在地区间的合理流动[27]。深化黄河流域区域合作,一方面,要面向国内和国际两个市场,积极对外开放。“一带一路”倡议涉及黄河流域多数省份,黄河流域应抓住“一带一路”倡议的机遇向西延伸,积极参与新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚等国际经济合作走廊建设,进而促进黄河流域各省区之间的合作。在积极对外开放的同时,也要积极对接京津冀协同发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家区域发展战略。根据黄河流域的发展基础和环境,区域经济合作应优先集中于基础设施共建共享、经贸合作、产业分工合作、文化交流等领域。另一方面,要不断完善跨区域合作机制。黄河流域区域合作面临着多种有形的和无形的交易成本,构建跨区域合作机制是降低交易成本的关键。一要积极探索建立全局性的区域协作机构,在国家层面成立黄河流域发展领导小组,负责顶层设计;区域层面建立相关协调机构,负责制定黄河流域区域发展总体规划,协调区域成员之间的关系,促进区域联动发展[28]。二是建立多元合作机制,充分发挥政府、企业、社会组织、公众各主体的积极性。三是完善黄河流域上中下游三大区域各省份之间的合作机制,包括政府协商合作机制、黄河治理和生态环境保护合作机制、经济合作和省际交界地区合作机制,促进三大区域协调发展。

(四)提高市场化程度

市场是配置资源最有效率的手段,我国改革开放40多年的成功經验之一就是不断推动市场化进程。黄河流域的市场化水平整体较低,提高其市场化程度应从两方面着手:一方面,要不断完善商品和要素市场,注重发展中小企业与民营企业,鼓励企业合作,逐步实现资金、劳动力、技术等生产要素自由流动和高效配置。另一方面,要转变政府职能,正确处理政府与市场、政府与企业、中央政府与地方政府之间的关系。一是合理界定政府的边界,建设服务型政府,全面优化营商环境。二是转变政府调控手段,以经济手段和法律手段为主,辅以行政手段,完善知识产权和企业上市等方面的法律法规,建立有效的市场机制,提高经济自由度,让企业能够真正发挥市场主体作用[29]。三是中央政府和地方政府应责权清晰,公共品应由政府部门提供,原则上供给责任的承担者应该以公共品外部效应的覆盖范围大小为准,覆盖黄河流域多个省级行政区域的公共物品供给应由中央政府承担[27]。

(五)提升科技创新能力

黄河流域各省区面临着产业转型的严峻考验。各省区要加大研发投入,系统推进郑(州)洛(阳)新(乡)国家自主创新示范区、西安国家自主创新示范区、山东半岛国家自主创新示范区的全面创新改革试验,形成具有国际竞争力的创新资源集聚区[28]。要探索“政产学研用”协同合作的机制,形成有利于创新创业的创新集群。具体而言,要从如下方面着手:一是增加公共空间,包括社交型公共空间和办公型公共空间,促进创新型企业集聚,实现创新主体面对面交流和知识溢出;二是政府应该在创新集群中扮演召集者、督促者和催化者的角色,营造良好的创新创业氛围;三是注重人力资本的积累,创新的主体是人,要倡导企业家精神,重视人才培养和引进,为企业、研发机构、高校等注入创新活力。

参考文献

[1]苗长虹.黄河文明与可持续发展[M].开封:河南大学出版社,2008.

[2]苗长虹.沿黄三城市群发展机制研究[M].北京:科学出版社,2012:1-17.

[3]覃成林.黄河流域经济空间分异与开发[M].北京:科学出版社,2011:1-105.

[4]张文合.黄河上游经济带综合开发初探[J].地域研究与开发,1990(2):10-13+62.

[5]霍明远,成升魁,黄兆良.黄河经济带可持续发展战略与关键技术[J].资源科学,1999(2):8-13.

[6]安祥生,张复明.黄河经济带可持续发展的战略构想[J].地理科学进展,2000(1):50-56.

[7]张贡生.黄河经济带建设:意义、可行性及路径选择[J].经济问题,2019(7):123-129.

[8]王晓巍,温国明,李二玲.黄河与长江两经济带形成的分形比较研究[J].中国软科学,2008(12):77-85.

[9]王海江,苗长虹,乔旭宁.黄河经济带中心城市服务能力的空间格局[J].经济地理,2017(7):33-39.

[10]任保平,张倩.黄河流域高质量发展的战略设计及其支撑体系构建[J].改革,2019(10):26-34.

[11]陈晓东,金碚.黄河流域高质量发展的着力点[J].改革,2019(11):25-32.

[12]金凤君.黄河流域生态保护与高质量发展的协调推进策略[J].改革,2019(11):33-39.

[13]张金良.黄河-西北生态经济带建设的水战略思考[J].人民黄河,2019(1):37-40.

[14]国家水利部.2018年中国水土保持公报[R/OL].2019-8-20.http://www.mwr.gov.cn/sj/tjgb/zgstbcgb/201908/t20190820_1353674.html.

[15]国家生态环境部.2018中国生态环境状况公报[R/OL].2019-5-29. http://www.mee.gov.cn/home/jrtt_1/201905/t20190529_704841.shtml.

[16]亚洲清洁空气中心.大气中国2019报告:中国大气污染防治进程[R/OL].2019-11-26.http://www.allaboutair.cn/a/reports/2019/1126/565.html.

[17]王小鲁,樊纲,胡李鹏.中国分省份市场化指数报告(2018)[M].北京:社会科学文献出版社,2019:1-20.

[18]张建华,张豪.中国经济转型发展与动能转换[M].武汉:华中科技大学出版社,2018:154.

[19]魏后凯,王颂吉.中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思[J].中国工业经济,2019(1):5-22.

[20]程小旭.黄河流域生态保护和高质量发展的现实意义[N].中国经济时报,2019-09-24(4).

[21]许学工.构建黄河流域生态文化经济融合发展带[N].中国社会科学报,2019-06-06(6).

[22]陈怡平,傅伯杰.关于黄河流域生态文明建设的思考[N].中国科学报,2019-12-20(6).

[23]安树伟.推进黄河(生态)经济带上中下游区域建设[N].中国社会科学报,2019-06-06(6).

[24]李瑞鹏.我国都市圈的识别及类型划分[J].城市,2019(2):61-72.

[25]安树伟,孙文迁.都市圈内中小城市功能及其提升策略[J].改革,2019(5):48-59.

[26]安树伟,季任钧.黄河中游航运发展问题研究[J].中国软科学,2003(2):119-123.

[27]安树伟,等.中国省区交界地带经济发展研究——对蒙晋陕豫交界地带的实证分析[M].北京:中国经济出版社,2002:137-152.

[28]刘建华,窦明,李金铠,等.生态保护与协同创新 助推黄河流域高質量发展[N].河南日报,2019-10-29(6).

[29]安树伟,刘晓蓉.区域政策手段比较及我国区域政策手段完善方向[J].江淮论坛,2010(3):36-40.

Intension and Promotion Strategy of High-quality Development in the Yellow River Basin

AN Shu-wei LI Rui-peng

Abstract: The Yellow River basin has played an important role in the economic and social development as well as ecological safety of our country. The intension of high-quality development in the Yellow River basin is embodied in six aspects: ecology priority, effective market, motivation conversion, industrial support, regional coordination and people oriented. To realize the ecological protection and high-quality development, we should comprehensively consider aspects include economy, society, ecology and so on in order to build the Yellow River basin into an eco-economic belt that links the East and West, and make it an important support for Chinas economic development. The strategic focus of the high-quality development of the Yellow River basin is: strengthening the comprehensive ecological management to promote sustainable regional development; strengthening regional division to form three characteristic regions; promoting industrial transformation and upgrading to build a modern industrial system; enhancing regional connection to formthe eco-economic belt. Therefore, we should cultivate five metropolitan circles, strengthen construction of traffic infrastructure, deepen regional cooperation and improve marketization degree as well as raise the level of innovation.

Key words: the Yellow River basin; high-quality development; ecological protection

(责任编辑:许志敏)

基金项目:国家社会科学基金重大项目“拓展我国区域发展新空间研究”(15ZDC016)。

作者简介:安树伟,首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院、城市群系统演化与可持续发展的决策模拟研究北京重点实验室教授、博士生导师;李瑞鹏,首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院博士研究生。