中国宏观经济形势分析与前瞻

2020-02-18清华大学中国经济思想与实践研究院宏观预测课题组

清华大学中国经济思想与实践研究院(ACCEPT)宏观预测课题组

摘 要:当前国际政治和经济形势正在发生深刻变化,迎来百年未有之大变局。在全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战之后,中国应当继续夯实成果,制定中等收入群体倍增计划,激发中国经济的内在活力,释放中长期增长潜力。针对高收入人群和中等收入人群,我们应当看到他们在医疗、教育、汽车、住房等诸多领域有着大量需求尚未被满足,而这些需求不同于一般产品,是复杂需求,具有较强的外部性。释放出这些人在小康社会中向往美好生活的各类需求,需要更加积极地培育市场,加快提升治理体系和治理能力现代化的程度。针对低收入人群,在打赢脱贫攻坚战之后,应该用三个五年规划,再帮助4亿人口从较低收入人群迈入中等收入人群,打赢中等收入群体倍增的攻坚战。我们预测这一计划将能每年至少拉动0.7~0.75个百分点的GDP增长,将为中国经济的高质量发展提供长期动力。

关键词:宏观经济形势;中等收入人群倍增;经济高质量发展

中图分类号:F124 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)01-0005-25

2019年,中国经济延续2018年下半年的态势,增长率逐季下滑,经济下行压力加大。经历数年去产能之后,2019年下半年PPI再度转负,反映出当前经济运行趋冷,市场参与主体缺乏信心。从长期来看,中国现有的消费结构与主要发达国家相比存在显著差异,需求潜能尚未完全激发,长期需求释放潜力仍在。下一步,要在进一步坚定推进供给侧结构性改革的同时,兼顾需求侧管理,积极培育市场,让中国经济的温度暖起来。

一、当前宏观经济运行分析与判断

当前,国内消费增速持续放缓,网络零售额明显下滑,汽车销售遭遇寒冬。固定资产投资动力不足,基建投资增速长期低于固定资产投资。受猪肉价格影响,CPI 涨幅明显,但剔除猪肉价格后的其他商品物价总体平稳下滑,PPI明显回落,这在一定程度上反映了国内需求疲软。从长期来看,中国需求潜能尚未完全激发,长期需求释放潜力仍在。当前宏观杠杆总量处于合理区间,不足以引发过多担忧。中国当前的首要问题不是从总量上去杠杆,而是要调整杠杆结构、优化杠杆质量。

(一)国内:内需活跃度不足,长期需求释放潜力仍在

1.消费增速持续放缓,需求潜能尚未激发

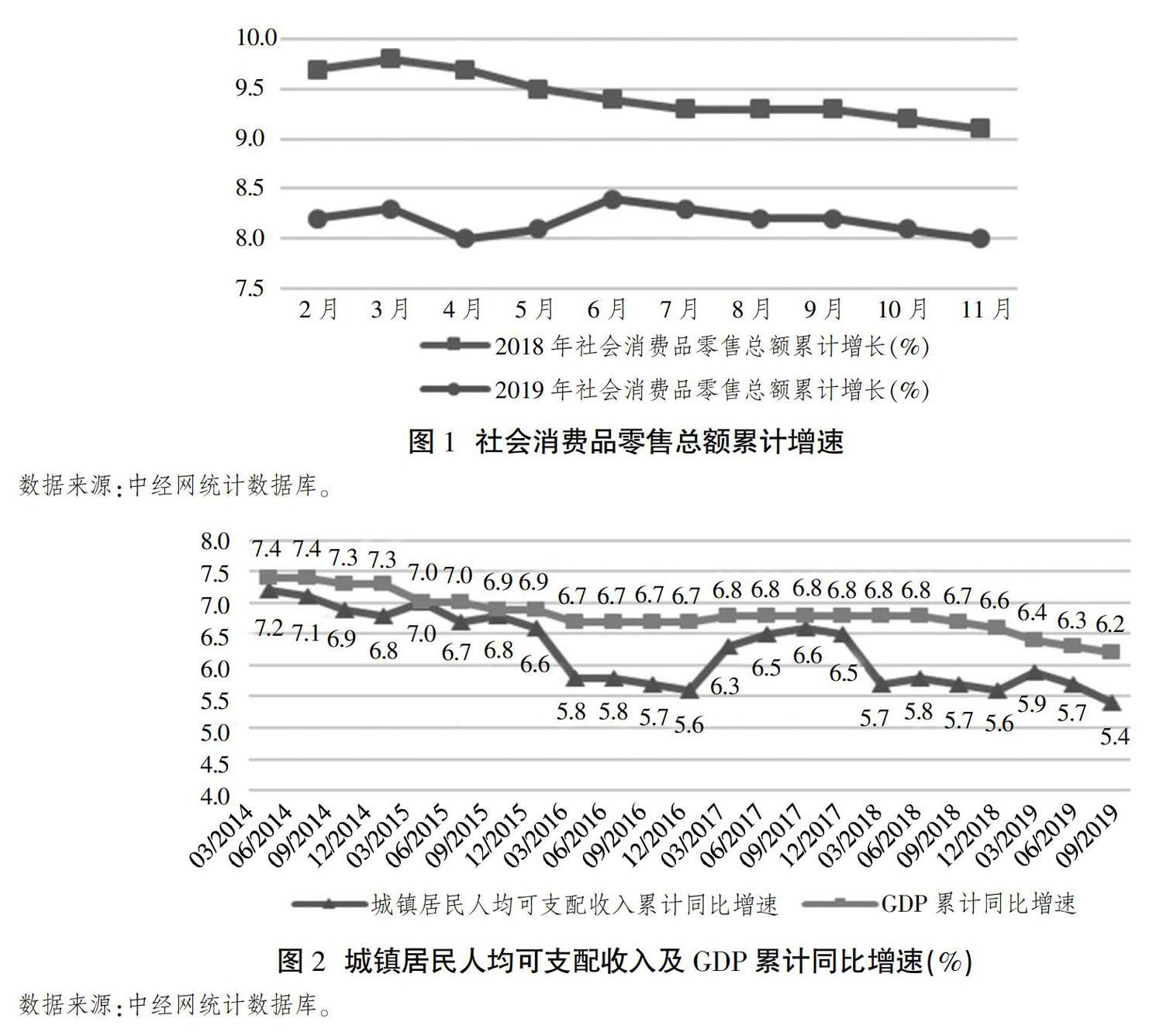

从短期来看,中國消费增速持续放缓。2019年1—11月,社会消费品零售总额为372 872亿元,同比增长8.0%,相较于2018年前11个月9.1%的同比增速,下滑了1.1个百分点(见图1,下页)。该增速虽然超过同期GDP增速,但消费增速相较于2018年出现明显下滑。2019年1—11月,全国网上零售额为94 958元,同比增长16.6%。其中,实物商品网上零售额为76 032亿元,增长19.7%。虽然全国网上零售额的增速远高于同期社会消费品零售总额累计增速,但相较于2018年同期,其增速出现连月明显下滑。

汽车市场销量增速持续下降,拖累了总体消费。2019年1—11月,限额以上企业汽车类销售总额同比增速出现连续11个月负增长。从累计同比看,累计同比增速为-9.1%,相较于2018年1—11月的累计同比增速-1.6%,下滑了7.5个百分点。可见,从2018年末开始的汽车消费下降的态势依然没有改变。汽车消费在消费品零售总额中占比达到10%以上,汽车消费下降使消费品零售总额增速下降约0.8个百分点。当下处于“国五”排放标准与“国六”排放标准交替之际,汽车消费者多持币观望,这在一定程度上引致了汽车销售市场的疲软。从地区分布来看,不论是城市还是乡村,汽车作为必需品,保有量仍在不断上升。对于一二线城市来说,汽车保有量已经较高,高收入群体购车量受到政策限制。三四线城市居民收入尚无法充分满足购车需求,其汽车消费能力尚未完全释放。城镇居民人均可支配收入增速持续放缓,且低于同期GDP增速(见图2)。截至2019年第三季度,中国城镇居民人均可支配收入累计增速为5.4%,延续了近几年来的下滑趋势,且低于同期GDP增速。中国社会总体消费趋势性下滑的态势,与同期GDP增速和居民可支配收入增速的下滑趋势保持同步。由此可见,可支配收入增速的放缓是限制消费潜力释放的一个关键制约因素。若中等收入人群在未来几年持续壮大,则可有效支撑中国社会消费的企稳回升。

从消费结构来看,中国现有的消费结构与主要发达国家相比还存在着显著差异。例如,相较于美国、德国,中国GDP构成中消费率偏低。1978—2016年,美国的最终消费率一直维持在80%以上,逐年小幅度增长;德国的最终消费率从1991年开始就稳定地维持在75%左右,逐年小幅波动;而中国的最终消费率仅徘徊在50%至65%之间,且改革开放以来最终消费率总体趋势在下滑,近十年来更是下滑到最低点。从绝对数值来来看,中国现有的最终消费率低于主要发达国家。从国内消费结构来看,中国政府消费占总消费的比例远高于主要发达国家。美国、德国的政府消费占比均为20%左右,而中国该比例高达30%多。从私人消费结构来看,中国私人消费中服务消费占比远低于主要发达国家,例如中国私人消费中服务和货物各占50%,而美国服务消费占私人消费的70%。可见,中国需求潜能尚未完全激发,消费结构还存在很大的优化空间。

2.整体投资动力不足,潜在需求尚未充分释放

中国固定资产投资增速创1992年2月以来低点。2019年第一季度固定资产投资额上升至2019年最高点6.3%,4—5月明显回落,6月稍有回升,但到下半年呈平稳下降趋势。2019年1—11月,全国固定资产投资额(不含农户)达533 718 亿元,同比增长5.2%,增速与1—10月持平(见图3)。从环比增速来看,11月固定资产投资额(不含农户)增长5.2%。其中,民间固定资产投资为303 786亿元,同比增长4.5%,增速比1—10月加快0.1个百分点(见图4)。分产业来看,第一产业投资同比下降0.1%,降幅比1—10月收窄2.3个百分点;第二产业投资增长2.4%,增速加快0.1个百分点;第三产业投资增长6.7%,增速回落0.1个百分点(见图5,下页)。

分行业来看,制造业投资增长低迷。2019年1—4月制造业投资增长率大幅度跌落,4月增长率为2.5%,5—7月稍有回升,8—11月保持在2.5%附近。1—11月增速較1—10月回落0.1个百分点,较2018年同期回落7个百分点。主要原因是企业效益不佳,降低了企业投资热情(见图6,下页)。房地产投资增速缓步下行。2019年1—4月房地产业固定资产投资额呈现上升趋势,同比增长11.5%。到2019年下半年房地产业固定资产投资额累计增长量稳步下滑,到11月下滑至9.4%,且仍呈下降趋势。2019年全国房地产调控次数已达570多次,远超2018年的450次。受“房住不炒”和棚改退潮的影响,房地产销售景气度下滑,三四线城市降温相对明显。基建投资增速长期低于固定资产投资增速。2019年基建投资增速在4%附近波动,低于同期固定资产投资增速与经济增速。换言之,近一年多以来,基建投资在一定程度上拖累了固定资产投资增长。中国仍有尚待释放的基建需求,在未来一段时间基建投资仍将为推动中国经济的高质量发展作出重要贡献。

3.杠杆率总量处于合理区间,需调整杠杆结构、优化杠杆质量

2019年中国宏观杠杆率小幅上升。根据国家资产负债表研究中心测算,2019年第三季度中国实体经济(包括政府、非金融企业和居民)杠杆率为251.1%,与2018年末的243.7%相比,上升了7.4个百分点①[1]。为了测算2019年的杠杆率,我们根据社融数据对截至2019年11月的中国非金融部门债务余额进行了统一估算,并以此构建了中国宏观杠杆率序列。根据我们的测算,截至2019年底中国杠杆率为216%,比2018年末的水平(211%)高出5个百分点(见图7,下页)。

从企业杠杆来看,近年来中国企业的偿债压力也有所上升。公司金融领域中常用“利息保障倍数”来衡量企业的偿债压力,一般定义为企业的息税前利润与利息支出之比。我们用国家统计局公布的工业企业主要经济指标月度数据,用“(利润+利息支出)/利息支出”或者“(利润+财务费用)/财务费用”来衡量利息保障倍数①,发现2019年工业企业的利息保障倍数有所下降。我们用A股上市公司数据(目前只有2018年的数据)作了验证,发现2018年的利息保障倍数相较2017年已经开始下降,与工业企业的情况基本一致。但是,利息保障倍数下降的主要原因是利润下降较快,而非财务费用的上升,即企业盈利能力下降,而非负债成本上升。另外,值得说明的是,中国企业的利息保障倍数比美国要高。2019年中国工业企业利息保障倍数约为6.4,2018年上市企业利息保障倍数约为5.2②。而根据Palomino等人的研究[2],美国非金融企业1970—2017年的利息保障倍数平均仅为3.7,2017年利息保障倍数不到5.0③。

尽管近期中国宏观杠杆率有小幅上升,但我们认为杠杆总量仍处于合理区间,不足以引发过多担忧。中国近年来杠杆率的上升有其内在原因:第一,中国近年来房地产市场的发展和金融深化的推进,使得大量的土地、房屋等实物资产可以用作抵押以获取银行信贷资金,这很大程度上抬高了居民部门和非金融企业部门的杠杆率。第二,2008年以来地方政府加大基建投资力度,根据相关测算,地方政府隐性负债规模达到30万亿元,这些资金主要来源于银行的信贷资金,这也助推了杠杆率的上升。第三,中国融资结构中股权融资占比低,国民储蓄率长期维持较高水平,使得大量的投资最终以债务形式存在,推高了中国杠杆率的整体水平。

中国当前的首要问题不是从总量上去杠杆,而是要调整杠杆结构、优化杠杆质量。债务如同一个人的体重,如果身材匀称,体重的增加体现于肌肉和骨骼,其实是身体更加健康的标志;反之,如果体重的增加体现为赘肉乃至肿瘤,则需要下狠功夫健身和治疗。因此,“去杠杆”的核心不是总量控制,而应精准施策:一方面加快剥离金融体系中的存量呆坏账,通过“切除肿瘤”而非“节食”的办法推动结构性去杠杆,引导资金从“坏企业”释放、转而支持“好企业”;另一方面推动债务融资工具的结构性调整,大力发展债券市场,与银行信贷形成有效互补。杠杆的结构性调整是促进金融结构性调整与实体经济转型升级联动的关键。

中国应建立现代化基础设施建设投融资体制,防范化解地方政府隐性债务风险。多年来,中国已逐步形成一套地方政府主导的、银行信贷驱动的基础设施建设模式。这种模式在改革开放以来的相当长时期内发挥了积极作用,使中国在短短几十年内迅速崛起为全球基建大国和强国,支撑了中国经济连续多年的高速增长。同时,我们也应该清醒地认识到,近年来地方政府主导的基建投资始终缺乏统一、高效的可行性分析和管理运营,缺乏有效的自我约束机制,责任不清、情况不明的现象较为普遍,还存在项目成本收益分析流于形式、监督难和追责难等一系列问题。值得强调的是,由于债券融资不足以支撑基建投资的资金需求,地方政府占用了大量的银行信贷资源,相当比例的融资以地方政府融资平台发行的城投债这一企业债的形式开展。考虑到政府主导项目所天然附带的隐性担保属性,基建项目大量挤出了对中小企业的放贷,同时也形成了地方政府的“隐性负债”。这些隐性债务,归根结底来自银行体系,从长期来看是中国经济一个较为突出的风险点,能否有效防范化解该风险至今仍未破题,值得高度关注。

为了防范化解地方政府债务风险,走出一条高质量、可持续的基础设施建设之路,我们建议成立全国性的基础设施投资公司,统一管理地方基建项目的规划、融资、建设与监督。可以从国家发展改革委、财政部、审计署以及其他相关部门抽调职能人员,比照世界银行及其他国际开发机构的运作方式,由这一公司对全国地方政府的基建项目进行市场化成本收益分析,发行债券或组织社会资本为项目融资,并行使出资人权利对项目进行监督、追责。通过该方法,一方面,可以把地方的隐性债务从银行体系中切割出去,转而依赖债券融资,不让地方政府的融资和再融资继续挤占宝贵的银行信贷资源,从而有效缓解企业尤其是中小企业的融资压力;另一方面,通过行政手段和市场手段“双管齐下”,可以对地方政府的借贷行为进行有效管理,从而对其基建行为产生有效制约。

4.CPI持续上涨,PPI明显回落

2019年中国CPI持续上涨,主要由猪肉涨价引起。CPI食品价格同比较大幅度上涨,推动CPI同比增速进一步上升。2019年11月,居民消费者价格指数CPI同比上涨4.5%,较10月3.8%的增速增加0.7个百分点。1—11月CPI保持持续上涨趋势,自2019年4月进入“2时代”之后,又于9月进入超过3%的增长区间。按照食品与非食品大类来分,两者价格的涨幅出现明显分化,食品价格上涨成为CPI上涨的主要推动力。其中,食品CPI从2019年2月开始连月攀升,从4月开始均高于5%的同比增速,11月同比增速更是高达19.1%(见图8,下页)。

猪肉价格是影响2019年CPI持续上涨的一个重要因素。受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地区地方行政干预影响,中国生猪产能持续下滑,导致2019年猪肉供应相对偏紧,价格出现快速上涨。从2019年3月开始,猪肉价格同比增速由负转正,并出现连月攀升,11月价格更是同比翻倍,成为畜肉类价格和总体CPI上涨的主要推动力。但随着非洲猪瘟疫情逐渐平稳,地方支持政策落地,预计生产积极性将进一步提升,生产恢复省份增多,猪肉市场供应有望在2020年逐步稳定,让CPI上涨势头降温。

与此同时,非食品CPI则呈现明显分化走势,增速平稳下滑,前11个月同比涨幅均小于2%。特别是剔除猪肉后的其余商品价格水平呈现平稳下降趋势,2019年3—7月同比增速维持在2%~2.5%区间,之后连月同比增速均平稳下滑,低于2%的增长率,鲜果类居民消费价格指数自第四季度以来甚至为负数。剔除猪肉价格短期影响外,其他商品物价总体呈现平稳下滑走势,这在一定程度上反映了国内需求疲软的状况。

2019年11月,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.4%,跌幅收窄(见图9),但是仍然位于负值区间;PPI环比下降0.1%(见图10,下页)。PPI从2019年4月起不断下降,后半年一直为负数,反映了制造业的低迷现状。2019年11月生产资料价格同比下降2.5%,降幅比10月收窄0.1个百分点,影响工业生产者出厂价格指数下降1.84个百分点。其中,采掘工业价格下降1.4%,原材料工业价格下降5.0%,加工工业价格下降1.6%。生活资料价格同比上涨1.6%,涨幅比10月扩大0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格指数上涨0.40个百分点。其中,食品价格上涨5.4%,衣着价格上涨0.3%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降2.1%。这在一定程度上反映了生产部门需求疲软的状况。

(二)国际:全球经济增长前景黯淡,外需推动模式亟待转变

2019年中国的进出口月度累计金额①增速下降,外需增长有限。2018年中国进出口月度累计金额增长率均在10%以上,而2019年中国出口月度累计金额增长率自3月开始均在0左右上下波动,1—11月出口月度累计金额同比增长-0.3%。而进口月度累计金额从1月开始一直在下降(见图11)。

中国商品进出口增速下降与全球贸易增长停滞、全球经济增长前景黯淡有关。主要原因是,近5年来,整个国际经济形势呈现逆全球化趋势,贸易保护主义在各国各地区盛行,国家间实行的非关税贸易壁垒日渐增多,国家间贸易摩擦也日渐增多。不断加剧的贸易摩擦和地缘政治紧张局势增加了未来全球国际合作和经济发展的不确定性,给全球贸易和经济增长造成了不利影响。

出现逆全球化趋势的深层次原因是,2008年经济危机以及后续出现的欧洲主权债务危机削弱了以美国为主的发达国家在全球经济发展中的相对优势[4]。20世纪末以来,以金砖五国为代表的新兴市场国家经济高速增长,在国际事务中的话语权不断上升。在经济危机中,现行国际经济金融秩序弊端凸显,而新兴国家经济政策和制度有效地增加了全球经济的稳定性。不发达国家、新兴国家和部分发达国家都希望建立更加合理公正的国际规则新秩序,以适应新的发展趋势。同时,经济危机也引发了发达国家民众对各国内部财富不平等、收入不平等和再分配机制低效的不满和担心,急需政府采取新的政策解决不断积累的国内社会问题。

如图12所示,全球贸易量于21世纪初加速增长,金融危机时大幅下降,2010年出口增长率恢复到14.1%。近5年来全球贸易一直处于低速增长状态,出口量平均增长率为2.6%,进口量平均增长率为2.88%,总体来看,全球贸易进出口量增长乏力。

制造业产品在全球商品贸易中占比最高,2019年全球制造业增长不景气。2013年1月至2018年12月制造业产品出口价格指数平均值为-0.044%,2019年前9个月为-0.167%。国际货币基金组织2019年10月发布了《世界经济展望》的报告,发现全球制造业工业产值和采购经理人指数(PMI)自2017年年中开始一直处于下滑中(见图13)。

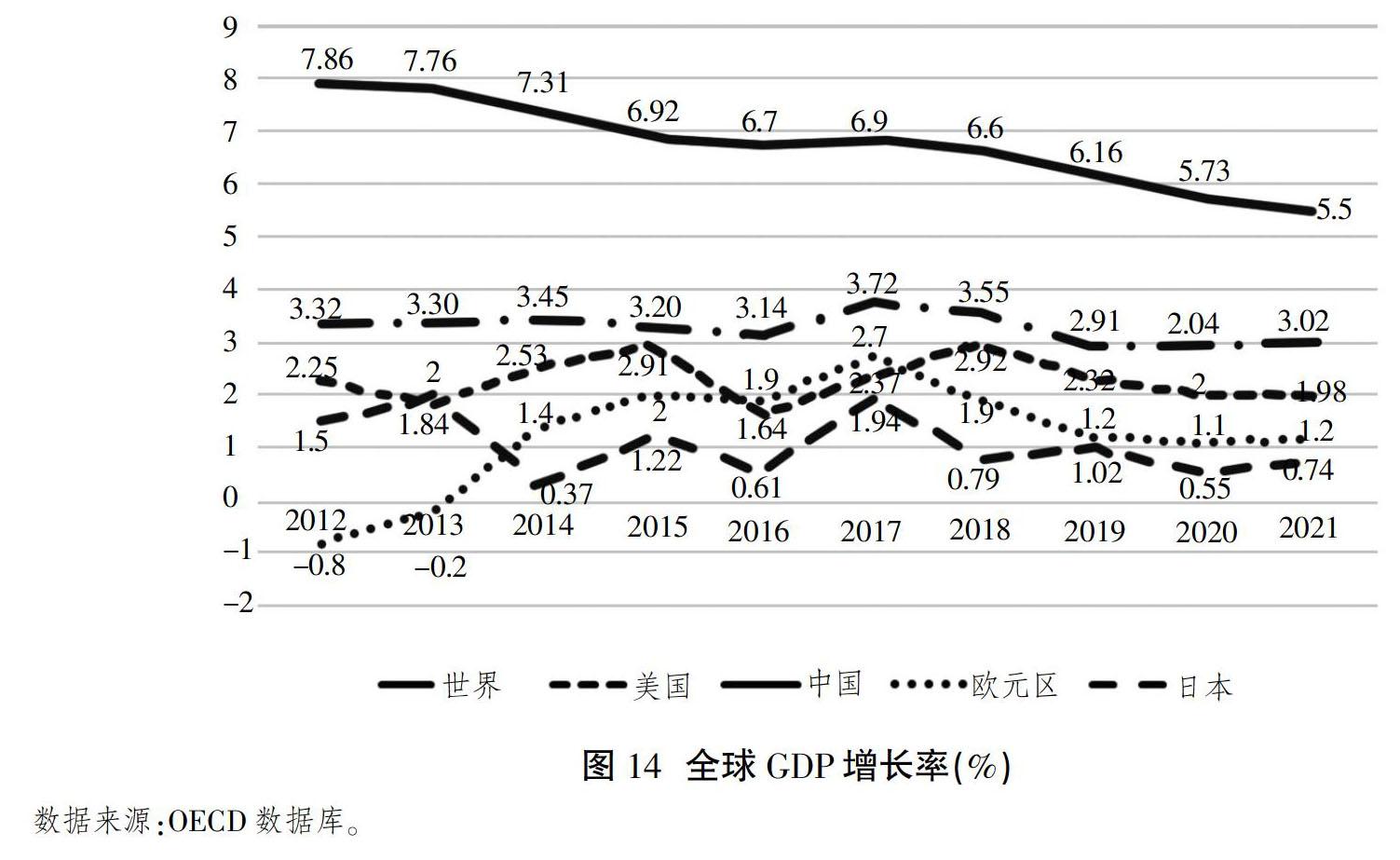

普遍存在的逆全球化措施导致了2019年全球经济增长前景黯淡。据经济合作与发展组织(OECD)的预测,2019年全球GDP增长率为2.91%,是2008年金融危机以来的最低值(见图14,下页)。今后两年的经济增长预期是3%,各主要国家和地区的经济增长普遍乏力,缺乏新的增长点。

二、中長期分析:长期需求释放和市场培育

(一)持续扩大中等收入群体,促进国内需求进一步释放

2019年中央经济工作会议确定,2020年中国经济工作的重点之一是财政政策、货币政策要同消费、投资、就业、产业、区域等政策形成合力,促进产业和消费“双升级”。2019年中央经济工作会议还指出,中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,中国具有超大规模的市场优势和内需潜力,有庞大的人力资本和人才资源,一定能战胜各种风险挑战。2008年以来,中国的居民消费占比跨过“U”型拐点,对于中国经济增长的贡献不断提高,这一趋势性变化一方面来源于居民收入尤其是中等收入群体的可支配收入的不断提高,另一方面来源于居民消费和储蓄行为发生的一系列结构性变化。进一步提升中国经济的长期增长潜力,加快实现高质量发展,需要通过不断扩大中等收入群体和更加完善的市场培育在中长期充分释放消费和投资需求,进而促进供给侧升级,实现供需两端的良性循环和动态互补。

清华大学中国经济思想与实践研究院发布的2019年上半年中国宏观经济形势分析报告分析了当前中国中等收入群体的基本发展态势,以及实现中等收入群体倍增的重要意义。2018年,中国中等收入群体人数首次突破4亿人,占中国总人口的31%。取得这一成绩实属不易,考虑到中国是全球人口第一大国的基本事实,如何进一步实现低收入人群的收入提升,实现中等收入群体的倍增,是一个需要政策制定者认真思考的重要问题。如果能够成功地实现中等收入群体数量倍增,届时中国中等收入群体占总人口比例将达到60%左右[5],中国居民收入差距将得到显著缩小,社会分配的合理度将显著提升。

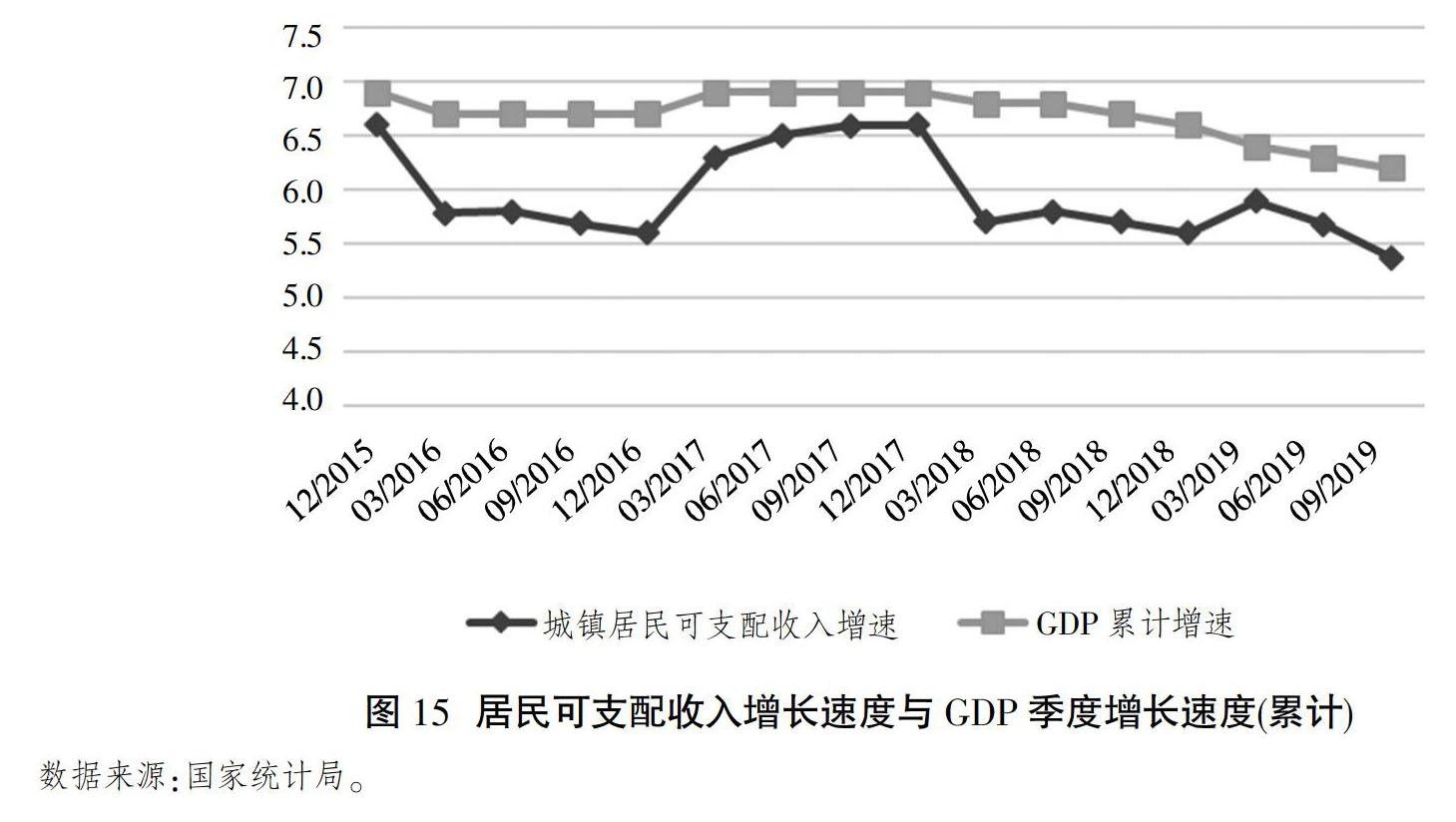

继续扩大中国中等收入群体的一个重要路径是维持较高速的居民收入增长。图15(下页)给出了中国居民可支配收入的年平均增长速度,从中可以看出,中国城镇居民可支配收入增速下滑的基本态势和GDP增速下滑态势基本一致,2019年9月下降至5.4%左右的水平。如果中国经济增速持续下行的趋势继续维持,中国居民可支配收入的增速将有可能下滑到5%以下的水平,这不利于中国中等收入群体的进一步扩大和经济的长期持续稳定发展。

为了实现培育市场、驱动需求的经济发展目标,必须持续扩大中国的中等收入群体。时至今日,中国仍然存在较明显的人口二元结构问题,城乡壁垒尚未完全消除,用城镇居民可支配收入和农村居民纯收入计算的城乡居民收入差距在2014年之后一直维持在2.7左右的水平。中低收入人口的边际消费倾向显著高于高收入人群,提升中低收入人口的收入水平能够有效释放国内需求,同时实现稳增长、惠民生和调结构的目标。从这个角度来说,精准扶贫后下一个攻坚战应该是中等收入群体的扩容和增收,通过收入提升为国内需求的进一步释放和市场机制的进一步完善做好准备。

在维持较高的居民可支配收入增长的前提下,不断提高居民消费占可支配收入的比例能够促进经济内需的持续释放。数据表明,2007年以来,中国居民消费对于经济增长贡献率的提升更多来自居民可支配收入的提升,而非居民消费占可支配收入比例的上升。居民储蓄率高而消费占收入比例较低的现象,很大程度上源于需求侧受到的抑制和相应市场制度的不健全。除一般意义上的消费市场发展不完善之外,医疗、卫生、教育、住房等方面存在的较大供给缺口,使得风险厌恶型居民主动选择相对较低的消费水平,以应对可能出现的大病支出、子女教育支出、改善型住房需求和养老需求。从这个角度来说,中国居民的高储蓄率一定程度上是被动产生而非主动选择的,因而能够通过市场培育促进居民自发地提升消费率,进而推动供给侧升级,有效化解过剩产能。

中等收入群体数量倍增将有效拉动中国居民消费水平上升,加快实现国内需求的有效释放和经济结构的显著改善。以汽车和空调两项耐用品消费为例,当前中国汽车保有量已达2.5亿辆(截至2019年6月底),中国千人汽车保有量已达179辆,超过世界平均水平;户均空调保有量约为100台/百户,其中农村空调每百户保有量为65.2台,城镇居民平均每百户空调保有量为132台左右(均为2018年底数据)。根据国家统计局使用的中等收入人群的平均收入标准,假定中國居民在汽车和空调两类产品的保有量随收入水平提高成比例增加,那么按照我们发布的2019年上半年的报告中对于中等收入群体倍增路径的预测(实际人均收入每年提高4%,中等收入群体在15年内实现倍增),在这一过程中,每年总汽车保有量可提高2300万辆左右(千人汽车保有量每年提升16.5辆左右),每百户空调保有量每年增加6.6~9.3台,而这部分保有量的提升大多来自新增中等收入群体的收入提升带来的消费上升。二者相加,每年能够促进中国GDP增长速度提高0.45%~0.5%。

中等收入群体倍增带来的住房需求提升同样会促进内需的高速增长。住房需求的增加主要来自两个方面:一是城镇化带来的新增城镇住房需求,二是收入提升带来的改善型住房需求。根据我们2019年上半年的预测,未来15年有望新增为中等收入群体的4亿人口中,如果从城乡分布来看,74.2%为农业人口,25.8%为城镇人口[3]。因此,中等收入群体倍增带来的住房需求将主要体现在城镇化带来的新增城镇住房需求上。据此我们预测,在中等收入群体倍增的过程中,中国每年新增住房需求约为889万套,按国家统计局发布的《建筑业持续快速发展 城乡面貌显著改善——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十》中提到的人均住房面积39平方米(2018年底数据),每年新增住房需求面积约为10.4亿平方米。根据上述预测,我们可以大致推算出,每年中等收入群体倍增带来的新增住房需求能够使中国GDP增速提高0.25%。

综合上述预测,在15年内实现中等收入群体数量倍增的大图景下,仅汽车、空调和住房需求的提升每年将至少带动GDP增长速度提升0.7%~0.75%。由此可以判断,中等收入群体倍增将有效对冲供给侧结构性改革所带来的增长速度下行,有助于实现中长期的稳增长目标。

就总需求而言,以中国家庭收入调查(CHIPS)2013年的数据为例,排除年收入超过50万元的高收入家庭,按照国家统计局对于中等收入的定义,把样本分为收入低于10万元的家庭和收入介于10万~50万元的中等收入家庭两类,前者的家庭平均收入约为后者的28%,平均消费约为后者的35%,低收入人群的收入和消费水平还有很大的提升空间。如果对收入低于10万元的家庭进一步细分,其中有望在2035年前提升为中等收入家庭的平均收入为中等收入家庭的36%,消费约为后者的43%。这部分家庭提升为中等收入家庭后会带来消费总量的显著提升。从消费商品构成来看,收入的提升将带来食品类基本需求比例的下降和居住、交通通信、教育文化娱乐等服务消费支出比例的提高(见图16),消费支出结构因此得到改善,从追求“量”的满足转变为期待“质”的提高,有助于推动经济持续高质量发展。

在不断促进中等收入群体扩张的大前提下,通过市场培育和需求引导,实现居民收入增速和消费率的同步提升,能够有效促进国内需求的不断释放,显著改善中国的经济结构,进而带动产业发展和经济增长提质增效。2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》,提出按照城市人口规模分别采取取消落户限制、放宽落户条件和完善落户政策的措施。其中放开放宽落户限制涵盖全国绝大多数城市,这将有助于加快城镇化进程,保障在城市就业的流动人口融入城市,提升中低收入群体的收入,扩大中等收入群体规模,使其享受更好的公共服务,提升消费信心,带动收入和消费双升级。

(二)汽车短期销量降幅收窄,长期需求潜力可期

1.汽车销量降幅收窄,近期有回暖迹象

2018年7月以来,中国汽车销售量连续16个月保持负增长,并呈现加速下滑后降幅收窄的总体趋势。其中,乘用车销量累计同比增速从2018年4月的4.45%一路快速下滑至2019年1月的-17.7%,并于2019年1—6月保持在-17.7%至-14%的增速区间,而从2019年8月开始,乘用汽车销量降幅出现明显的缩窄趋势(见图17)。

此轮汽车销量持续下降主要有三方面的原因:一是前期购置税优惠政策对需求的透支和该政策在2018年的退出。前两年汽车购置税的优惠带来了汽车销售的高速增長,也对未来几年汽车消费形成了透支效应。因此,自2018年起,在连续实施的汽车购置税优惠政策完全退出后,汽车的需求受到明显的抑制。二是近两年宏观经济下行压力加大,经济增速不断下滑,居民的收入增速明显放缓,影响了居民对未来的预期,从而延迟了对可选大项汽车的消费。三是“国五”“国六”提前切换使得居民的持币观望态度加重,延迟了对汽车的购买和消费。尤其是部分地区明确“国五”“国六”切换的提前期较短,导致“国六”车型的短期生产供给不足和“国五”车型过剩并存的局面。消费者在对降价的“国五”有购买欲望时,又担心“国五”不能上牌上路、会提前报销、残值快速折旧等问题而不愿意购买“国五”车型,从而导致汽车销量的下滑。

但从2019年7月开始,汽车的销量降幅逐渐收窄,呈现回暖的态势。根据中国汽车工业协会的统计,2019年1—11月,中国汽车产销量分别为2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%,产销量降幅比1—10月分别收窄了1.4个和0.6个百分点。其中,2019年1—11月,乘用车产销量分别为1917.5万辆和1923.1万辆,同比分别下降了10.7%和10.5%。乘用车销量降幅连续4个月收窄,且库存降低至10年来最低水平。2019年1—11月,商用车产销量分别为386.3万辆和387.9万辆,产量同比增长0.3%,销量下降1.6%[6]。这主要有两方面的原因:一方面,国家刺激汽车消费的政策频繁推出,部分限购城市放宽限制,释放了重点城市有消费能力居民的需求。另一方面,随着“国五”“国六”标准渡过切换期,各厂商的“国六”汽车供给能力提升,“国五”“国六”切换所带来的负面影响效应下降。

2.乘用车销售出现结构性分化,高端旺盛与低端萎缩并存

目前,中国乘用车销售占据汽车总销售量的大头,占据汽车总销售的80%以上。2019年1—11月,乘用车销量下降10.5%,而中、高端和低端车的销量增速出现了明显的分化。其中,中高端汽车销售量仍保持着高速增长的趋势,并使得其在总销量中的比例持续上升;而中低端车销量大幅下跌,并带来占比大幅下降。一方面,根据乘用车市场信息联席会的数据,2019年1—11月,豪华车占乘用车的比例提升至10.8%,较2015年提升4.7个百分点。且豪华车销量逆势增长,2019年1—11月销量增速达到了11.5%。另一方面,2019年1—6月,占整个汽车销售量近30%的县级市以下地区的汽车销售达到20%以上的负增长;占总市场份额40%左右的10万元以下的汽车负增长达23%,下降幅度都很明显。

不同价位的乘用车销售情况也佐证了低端汽车销售占比下降、中高端汽车销售占比上升的态势。其中,2万~6万元和6万~9万元价位的低端乘用车销售占比出现持续下降的态势,而13万~28万元以及28万元以上的中高档乘用车占比持续上升。这说明,在当前汽车消费低迷的情况下,汽车销售量存在结构性分化,除汽车消费升级的原因外,低收入群体对汽车需求的下降也是汽车销量下降的重要原因。近年来,随着经济增速的下滑,居民可支配收入增速出现明显下降趋势。其中,中低收入群体的可支配收入增速下降更为明显,显著地影响了该部分人群对未来收入的预期。根据国家统计局的数据,2018年中等收入户和中等偏下收入户的可支配收入同比增速分别下降3.1%和3.7%。而这部分人群是低端汽车的主要需求者,其收入增速大幅降低必然会影响其对未来收入增长的信心及其对低端汽车产品的需求。另外,由于低收入群体对汽车补贴优惠的政策感知更为明显,2018年以来的汽车优惠补贴政策退出也加剧了该部分群体对低端车需求的下降。

3.汽车保有量相对较低且差异性明显,长期销量依然可期

目前,中国的汽车保有量为2.5亿辆,千人汽车保有量为179辆(截至2019年6月底),明显低于美国的837辆、日本的591辆、德国的579辆,也低于俄罗斯的373辆、巴西的350辆和墨西哥的297辆,而与南非的174辆大致相当。一般而言,汽车消费与经济发展水平有较大的关系,中国人均GDP与巴西、墨西哥大致相当,却要明显高于南非。因此,随着未来中国人均GDP的持续上升和稳步迈入高等收入国家行列,中国的人均汽车保有量将仍有很大的扩大空间。即使中国的千人汽车保有量达到350辆的保守水平(平均3口之家拥有一辆车),国内汽车保有量也还有翻番的空间。

由于中国城乡间、区域间的经济发展不平衡的特征较为明显,城乡间以及各省份间的家庭汽车保有水平也有着明显差异。在汽车保有量低的省份、县镇以及农村地区,还有大量的汽车消费意愿,随着城镇化的推进和居民收入的增长,这些地区仍存在着巨大的汽车消费潜力。根据《中国统计年鉴》的数据,2018年全国居民、城镇居民和农村居民平均每百户家用汽车保有量分别为33辆、41辆和22.3辆,城乡之间居民的汽车保有量尚存在近1倍的差距。从不同省份的对比情况来看,北京和天津的居民平均每百户汽车保有量已经超过50辆,而黑龙江、湖南、重庆、四川、福建、甘肃、四川、海南、广西、辽宁、安徽、陕西、山西、贵州、江西、吉林、河南、新疆等省份的居民平均每百户汽车保有量低于30辆和全国水平,这些省份尚有2/3的家庭没有汽车。因此,从长期看,中国的汽车消费市场仍有巨大的潜力可以挖掘。

2019年8月以来,国内汽车总体销量降幅已逐渐缩窄并呈现回暖的态势。考虑到中央和地方政府部门关于刺激汽车消费的政策频出、“国五”“国六”切换不利影响的削弱,以及2019年的低基数效应,2020年汽车销量增速可能会转正。但是,由于受到经济增速和收入增速的抑制,汽车销量复苏的态势可能会比较微弱,预计2020年汽车销量同比增速为2%左右。

为了提振汽车消费,有必要采取如下措施:第一,将汽车购置税的征收权和使用权交给地方政府,激励地方政府出台更为积极的政策以刺激汽车消费。目前汽车购置税由中央财政征收,地方政府缺乏动力去刺激汽车消费。当地方政府获得汽车购置税后,地方政府将有来自财税方面的经济激励刺激其采取鼓勵汽车消费的政策。地方政府获得的汽车购置税可以用于当地涉及汽车使用的基础设施建设,从而形成良性循环。第二,加强交通拥堵城市的道路、车库等基础设施建设,为汽车限购城市采取宽松的限购政策提供基础条件。在当前国际贸易形势复杂的情况下,强大的国内需求是保持经济增长的内生性动力,城市中车用基础设施的改善在缓解城市道路、车位紧张的同时可以带动经济的增长。第三,采取逆周期调控政策维持必要的经济增速,以保证居民尤其是中低收入居民收入的较高增速。低端汽车消费增速大幅下滑是此轮汽车销量下降的主要原因,这与中低收入群体可支配收入下降关系密切。因此,采取逆周期调控的宏观经济政策以保持合理的经济和收入增速,对于刺激汽车消费回升有重要的作用。

(三)医疗教育需求持续较快增长,公共服务供给须补短板

总体来看,中国恩格尔系数呈下降趋势,服务品消费在居民总消费支出中占比上升。改革开放以来,中国城乡居民家庭恩格尔系数持续下降。2018年,城镇居民家庭恩格尔系数降至27.7%,农村居民家庭恩格尔系数降至30.1%。2018年,全国居民人均消费支出为19 853元(见图18)。其中,食品烟酒、衣着、居住支出分别为5631元、1289元、4647元,合计占总消费支出的58.26%;交通和通信支出为2675元,占13.48%;教育、文化和娱乐支出为2226元,占11.21%;医疗保健支出为1685元,占8.49%(见图19)。

医疗、教育等服务品消费较快增长。近年来,全国居民人均医疗保健支出和教育文娱支出的增长速度持续高于总消费支出增速。其中,医疗保健支出的增长势头更为迅猛。2014—2018年,医疗保健支出的平均增速为13.08%,而同期总消费支出的平均增速仅为8.47%。

就医疗保健需求而言,预计未来中国医疗保健需求将呈现快速扩张之势。主要原因有二:第一,未来中国老龄人口还会持续增加。根据联合国的预测,“十四五”期间,中国60岁以上的老年人口将增加约5000万人,70岁以上的老年人口将增加3400万人。到2035年,中国60岁以上的老年人口数将达到4.14亿人,为当前的1.6倍以上;70岁以上老年人口数将达到1.92亿人,是当前的近2倍。第二,随着收入水平的提升,人们对医疗保健的需求往往上升得更快。用经济学的术语来讲,医疗需求的收入弹性大于1。2016年,中国医疗支出占GDP的比重为4.98%,而OECD国家的平均值为12.59%,法国、德国、日本、英国分别为11.54%、11.14%、10.93%和9.76%。中国医疗支出在GDP中的占比不仅低于这些发达国家,而且低于巴西、墨西哥等发展中国家。未来,随着人均收入水平的进一步提高,在相当长一段时期内,医疗消费支出的增长速度会超过GDP增长速度和总消费的增长速度。为此,应顺应医疗保健服务需求扩张之势,增加医疗资源的公共投入,放开市场准入,鼓励更多的民间资金投入医疗领域。通过双管齐下,就可以增加医疗保健服务供给。

就教育服务需求而言,教育需求将朝着高品质、多元化的方向发展,结构调整和提质增效将成为未来教育发展的主要特征。随着2000年之后每年新出生人口数的持续减少,从总量上看,教育公共服务在供给数量上已经不再是大问题,但从结构和质量上来看,仍然存在较大的短板。第一,基础教育供给与需求之间存在结构性错配。部分一二线城市的幼儿园和中小学的学位数供给仍显不足,适龄儿童(尤其是农民工等新进入城市人口的子女)入学难仍然是影响人们群众幸福感的较为普遍的社会性问题。而部分县城、小城镇以及农村地区,由于人口持续流失,教育资源出现了一定程度的过剩。第二,优质教育资源供给不足,整体教育品质仍有较大提升空间。优质初高中与一般初高中之间的差距进一步扩大,导致家庭和学生在正常的学校教育之外,为进入优质初高中而投入大量额外精力和财力。尽管小学初中教育已经实现全免费,但是对于很多中产家庭而言,花费在小孩校外教育上的资金不降反升。学区房价格“溢价”明显。对此,我们建议:一要优化公共教育供给结构,增加人口净流入城市的公共教育资源,整合和强化县城、小城镇和农村地区的公共教育资源。二要提高公共教育的品质,采取积极措施缩小一般中小学校与优质中小学校之间的差距,缓解“学区焦虑”。

(四)基建投资长期需求仍在,重在管理优化

2019年基建增速在4%附近波动,低于同期固定资产投资增速与经济增速(见图20)。换言之,近一年多以来,基建投资在一定程度上拖累了固定资产投资增长。作为一个国土辽阔、人口众多的发展中国家,中国仍有尚待释放的基建需求,在未来一段时间基建投资仍将为推动中国经济的高质量发展作出重要贡献。然而,既有基础设施项目的立项、融资、管理、运营模式需要进行调整与优化。建立现代化基础设施建设投融资体制是保证基建投资可持续发展的关键所在。

诚然,过高的基建投资增速不利于经济的可持续发展,但对于中国这样一个幅员辽阔、人口众多、区域差异较大的发展中国家而言,基建投资需要与非基建投资的增长以及经济的整体增长水平相适应。与美国、日本等发达国家相比,中国一些基础设施不论在总量上还是人均水平上仍有差距。中国经济仍处在中高速增长阶段,私人资本仍在增长,这将形成新的基础设施需求。此外,基础设施资本具有长周期特性,先期投资成本较低,因此经济决策者应进行前瞻性投资以提升经济效率。

通过对机场、铁路、油气管道、公路四种基础设施的总量、面积密度和人均密度的分析发现,中国的基础设施总量水平较高,但是考虑到中国的人口数量以及土地面积,应该更加细致地考察基础设施的面积密度与人均密度,从而对中国和各发达国家的基建水平进行更为合理的比较。经过比较,我们发现中国机场总数明显不足,在总数上远远落后于美国、德国,在人均密度和面积密度上也与日本、美国、德国存在较大的差距。铁路、公路、油气管道的差距不如机场明显,考虑到中国地形地貌、资源分布的独特结构,存在这样的差距并不能完全说明中国基建水平不足。即使将地形的因素考虑进来,我们发现中国铁路与公路建设水平与日本相比仍存在一定的差距。日本有61%左右的地区为山地,中国的山地、丘陵与高原面积约占国土总面积的69%。如果我们简单地用中国铁路的总里程除以中国不包括山地、丘陵、高原的面积,发现中国铁路的面积密度为441.9公里/万平方公里,公路里程的面积密度为16 235.5公里/万平方公里,而日本即使在考虑山地面积的情况下,其铁路密度、公路密度也分别达到1876.9公里/万平方公里、82 694.9公里/万平方公里。

作为一种在各种经济活动中被普遍使用的生产要素,基础设施具有“俱乐部产品”的性质。根据经典的公共品理论,基础设施的存量需要与经济中其他生产要素的存量相适应——当基础设施存量相对于非基建资本存量过低时,经济的运行效率将由于“拥挤效应”而下降。中国仍是一个发展中国家,中国经济仍处于中高速增长阶段,私人资本、人力资本等非基建生产要素的逐步积累将带来新的基础设施需求。因此,若不能保证基础设施投资适度增长,就会制约其他资本的积累,不利于中國经济的高质量发展。从这个意义上讲,基建投资在未来仍将为中国经济发展提供重要支撑,合理的基础设施投资增速应当高于目前水平。

为了更精准地测度这一效应,我们建立了一个包含基础设施资本的多期增长模型,并结合中国经济实际对有关参数进行校准。数值模拟结果显示,在其他条件不变的情形下,未来5年基建投资占总产出的比重提高1%所带来的福利提升相当于全要素生产率(TFP)永久性增长0.13个百分点,这表明基建投资对经济的拉动作用仍然是显著的。

基建投资具有长期性。这一方面体现在基建项目大多需要数年完成,例如高铁、输油管道等工程需要十余年时间才能建成使用;另一方面体现在基础设施使用周期较长,折旧率较低,如港珠澳大桥设计使用寿命为120年,英国伦敦地铁已经运行100余年。同时,由于土地配置、规划等问题的存在,前瞻性的基建投资往往拥有较低的成本,有助于实现经济效益。从这个意义上来说,基础设施需要“适度超前”,否则将会承担高昂成本。

中国“西气东输”建设工程提供了一个恰当的案例。据国家能源局原局长张国宝先生回忆,2000年前后“西气东输”工程立项之时,中国天然气占一次能源消费的比例不足3%,天然气市场的上游供给与下游需求规模都不大,在论证过程中专家组坚持将设计年产量从200亿m3缩减至120亿m3,管径也由1034mm缩小至1018mm。然而,数年之后,现有运力就难以满足市场需求,因而陆续开建了二线、三线与四线工程。由于一期工程在许多施工难点预留了扩建接口,因而降低了后期工程的成本,缩短了建设周期。

发挥基础设施建设的潜力需要对中国的基础设施投融资体制进行变革。当前的地方基建投资缺乏统一、高效的管理,这带来了以下弊端:第一,项目成本收益分析流于形式。在目前的基础设施建设项目审批中,财政、发展改革委等部门主要审查负债规模、合规性等要求,缺乏详细审核项目成本收益的激励与专业能力;地方政府及其相应的投资运营公司更关注项目开工建设,也缺乏分析成本收益的激励。第二,监督难、追责难。由于地方债、城投债投资者较为分散,因而很难合力对项目执行进行监督,一旦发生违约也难以平等地与地方政府及相关运营公司展开谈判,通过诉讼等手段进行追责维权更加困难。第三,项目审批后由地方政府自行发行债券来融资,流程较长、成本较高、灵活性低。第四,债券融资不足以支撑基建投资资金需求,地方政府转而占用大量银行信贷资源。由于基建项目贷款金额大,银行放贷的单位成本低,加之政府主导项目所天然附带的隐性担保属性,基建项目吸引了大量银行资金,挤出了对中小企业的放贷,也形成了地方政府的“隐性负债”。

我们认为,基建投融资体系改革有两个明确的目标:一是对地方政府的基建项目的规划、可行性分析等进行统一管理;二是将基建融资从商业银行的信贷体系中切割出去,转而依赖债券融资。为此,应从国家发展改革委、财政部、审计署以及其他相关部门抽调职能人员,成立全国性的基础设施投资公司,统一管理地方基建项目的规划、融资、建设与监督,由该公司对地方基建项目进行市场化成本收益分析,发行债券或组织社会资本为项目融资,并行使出资人权利对项目进行监督、追责。

成立全国性的基础设施建设投资公司可以带来以下好处:第一,对投资项目进行市场化的成本收益分析。投资公司作为自负盈亏的独立第三方,有激励、有能力对项目进行合乎实际的成本收益分析;对于不能盈利但有巨大社会效益的项目,也可以更准确地计算所需财政补贴,保证项目的可持续性。第二,集中行使投资人的监督、追责权利。作为全国性的有影响力的企业,投资公司能更有效地监督项目质量、进度;发生违约时,其在谈判、诉讼中也将拥有更强的维权能力。第三,理顺融资渠道,有效调动社会资本。投资公司可通过发行专项债务融资,亦可与私募、信托投资等组成银团共同投资项目,既调动社会资本参与,又降低对银行贷款的占用,使得银行更有效地服务中小企业。唯有如此,才能从根本上打造现代化的基础设施投融资模式,保证基础设施投资平稳、高效,使其成为经济增长的稳定器。同时,探索一条可持续的基建投融资模式也将为世界各国进行基础设施建设提供中国方案。

(五)房地产供给相对不足,需求释放可期

1.房地产开发投资增速下行,政策企稳分化

2019年1—11月,全国房地产开发投资达121 265亿元,同比增长10.2%,增速比1—10月回落0.1个百分点。1—11月,商品房销售面积为148 905万平方米,同比增长0.2%,增速比1—10月回升0.1个百分点。11月,房地产开发景气指数为101.16,比10月提高了0.02个百分点(见图21,下页)。2019年,一线城市住宅价格小幅提升,而二三线城市住宅价格累计涨幅小幅回落,部分城市二手房价格持续下跌。从政策上来看,2019年中国房地产市场调控政策以稳为主,中央再度重申不将房地产作为短期经济增长点。房地产“一城一策”进一步落实,不同地区房地产调控政策有所分化。上海、深圳、广州、南京和青岛等一二线城市的限购政策有所放宽。

我们认为,2020年房地产开发投资将延续2019年下半年的小幅下行趋势,难以复制2019年的增速回升。一方面,2019年上半年房地产投资增长的主要动力为土地购置费用。如图22所示,2019年上半年土地购置费用占房地产投资的比例超过30%,远超过历史平均水平;另一方面,土地购置费用的增长大部分来自2018年土地交易的延期付款,进入2019年后土地成交量大幅下行,因此,2019年房地产开发投资的这一波增速回升不具有可持续性,房地产市场短期内供给和需求两方面均没有显著利好。但是,2019年下半年以来,房地产销售增速略有回升,再加上一二线城市住房需求仍然旺盛,因此房地产开发投资增速失速的压力也比较小。

此外,2019年底,中央再度强调不会将房地产作为短期刺激经济增长的手段,因此可以预计,2020年全国房地产调控政策仍然以稳为主,出现大幅度刺激政策的可能性较小。考虑到房地产调控“一城一策”的再度强调,部分刚需旺盛城市的房地产市场可能出现火热。总体来看,我们预计,2019年中国房地产开發投资增速为10%,2020年中国房地产开发投资增速小幅回落至9%。

2.房地产市场长期需求有待释放

尽管短期内房地产市场新一轮爆发的可能性较小,但长期来看仍然有相当的需求有待释放。从总量来看,中国当前城镇化率接近60%,而城镇化率超过70%时才达到刘易斯拐点,因此中国城镇化进程仍然会继续推进。未来仍然有1.5亿~2亿人口将要完成城镇化,在城市定居并购买住房,这将持续构成房地产市场的潜在需求。从结构来看,当前中国房地产市场的供给和需求存在一定程度的空间错配,一二线城市的住房需求尚未得到充分满足。2019年,住宅地产在一二线城市表现仍然强劲,而三四线城市房市仍然处于平稳回落期间。一二线城市仍然有相对旺盛的住房需求,但住房供给没能及时跟上。在过去5年里,一二线城市面临新增人口多、新增住房少的局面。根据我们的计算,2014—2018年,全国一二线城市新增常住人口约1829万人,三四线城市新增常住人口1637万人,分别占全国的53%和47%。但是与之形成对比的是,同期,一二线城市房屋新开工面积占全国的32%,房地产投资总额占全国的39%,与新增常住人口相比明显偏低(见图23)。此外,从土地供给情况来看,当前一二线城市的土地利用结构仍然向工业倾斜,住宅用地供给显著偏低,房地产市场的土地供给与人口流向出现空间上的不匹配。目前的房地产调控政策以需求端限购为主,在限制一二线城市购房需求的同时,并没有从根本上解决住房供不应求的问题。

因此,我们认为,由于城镇化进程的继续,以及一二线城市住房需求尚未满足的现实情况,房地产市场在未来仍然有较大的需求有待释放。此外,一二线城市高企不下的房价与住宅用地供给相对不足有关。为稳定房地产市场价格,除了对需求端进行调控之外,还需要从供给端发力,增加一二线城市住宅用地的供应。如果能够在增加一二线城市住宅用地供给的同时,适当放宽对一二线城市购房需求的限制,将一定程度上释放购房需求。我们用住宅净销售额(去除了购地成本)简单测算了一二线房地产市场需求释放所能带来的对经济的拉动效应,结果发现,当一二线城市住宅用地的供给在现有基础上增加4%时,将带动0.25%的GDP增长。

增加一二线城市住宅用地供给,同时适度放宽一二线城市购房需求端限制,既具有可行性又具有必要性。就可行性而言,当前一二线城市库存水平整体较低,不必过度担心由于住宅用地供给的增加而引发较大库存压力。就必要性的角度而言,主动缓解一二线城市住房市场的供需矛盾,有助于一二线城市房地产市场的健康发展。长期的限购政策在限制住房需求释放的同时,也使得部分居民的住房需求难以得到满足;而在不增加土地供给的情况下直接放开限购,会进一步推高房价。中国居民房贷存量自2009年以来快速增长,当前已经接近居民可支配收入的30%。如果住房价格进一步提高,将极大地增加中国居民的购房压力,限制居民住房支出外的可支配收入,进而挤占居民消费。因此,适度扩大一二线城市住宅用地供给,对于释放房地产市场需求和培育健康的房地产市场有着重要意义。

(六)打造高质量金融市场,释放金融需求潜力

金融市场承担着将储蓄转化为投资、连接居民和企业的关键作用,但目前无论是居民端对投资的需求还是企业端对融资的需求,都没有很好地得到满足。具体来说,一是居民投资理财、资产管理的多层次、多元化需求没有很好地得到满足;二是实体经济融资需求尤其是民营企业和中小微企业、基础设施建设、创新创业企业的融资需求没有很好地得到满足。如果居民和企业对金融市场的投融资需求能够得到充分满足,中国经济中长期增长的活力和潜力将进一步释放。下面重点从“居民对金融服务的需求尚未得到充分满足”这一论断进行分析。

党的十九大报告指出,中国社会的主要矛盾已经转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,人民日益增长的美好生活需要当然包括对“多层次、多元化、规范、透明”的投资理财和资产管理的需求。中国即将进入全面小康社会,居民有了更多的富余资金和财富积累,对投资理财和资产保值增值的需求强烈。从宏观数据来看,2019年中国GDP总量接近100万亿元,人均GDP预计超过1万美元。中国的国民储蓄率领先于全球主要经济体,根据世界银行数据,中国的国民储蓄率为47%左右,100万亿元的GDP大致对应47万亿元左右的国民储蓄,这其中属于居民部门的储蓄为23万亿元左右。2018年末仅居民部门存款余额就超过70万亿元,如此巨量的资金增量和存量,需要与之规模相当且多元化、多层次的可投金融资产来匹配。但目前中国金融市场的产品和服务的规模、质量、结构,以及金融监管机构的监管能力都难以满足居民投资理财和资产管理的需求。

1.居民投资理财和资产管理需求没有得到满足的表征

长期以来,居民投资理财和资产管理的需求没有很好地得到满足,可投资资金多与可供投资资产少并存,引致了三个现象:一是房地产成为中国居民资产配置的最主要资产。2016年房地产占到中国家庭资产配置的46%,而金融资产配置占比为50.5%;美国的居民资产配置中,房地产占比仅为24%,金融资产占比为71%。进一步细分金融资产配置的比例,可以发现,中国居民配置于现金和通货等低风险资产的占比为54%,配置于股票与股权资产的占比为21%,配置于保险、养老金的占比为5.2%,而美国居民配置于股票及共同基金的比例为28%,养老及人寿保险金的比例为33%①。二是近年来各种金融乱象频发,包括P2P、非法集资等,甚至爆发了一些局部性的风险,这些现象本质上是居民对较高收益金融资产的渴望与正规金融市场难以供给与之匹配的金融产品之间的矛盾。三是影子银行体系在过去10年的快速发展与壮大。以银行理财产品为主体的影子银行体系快速发展,固然有来自房地产、基建、产能过剩行业等实体经济的需求,这些行业从正规的表内渠道难以获得信贷资金,只能绕过监管获得表外融资,金融机构也有动力开展影子银行业务获得利润;但从资金供给角度来说,本质上是老百姓手里的资金难以找到合适的可投资金融资产。更准确地说,银行理财产品恰恰弥补了金融产品结构的不合理——要么是低收益的银行存款,要么是收益较高但同时风险较高的股票、债券、私募等产品,而收益率介于3%~6%这个区间、风险相对较低的金融产品较为缺乏,这一现象也被称作“资产荒”。理财产品的出现恰恰弥补了金融产品结构的不合理,为居民投资理财和资产管理提供了更多的、更好的选择,因而受到投资者热捧,规模得以迅速壮大。

2.居民的投资理财和资产管理需求没有很好地得到满足的原因

第一,长期以来中国的金融市场只重视融资功能而忽视了投资功能。无论是20世纪80年代初商业银行的恢复,还是后来债券市场和股票市场的建立,最初的目的都是为了解决计划经济向市场经济转型过程中实体企业尤其是国有企业的资金需求问题,而忽略了金融市场的投资功能。因此,金融市场的产品、结构并不是以满足居民投资理财需求为出发点的。各级政府和金融监管部门主要关注和考核的指标也是金融市场的融资规模及增长情况,包括间接融资和直接融资情况。

第二,中国金融市场产品和服务种类已经比较齐全,但质量和结构难以匹配居民对高质量金融产品和服务的需求。一是与美国等发达经济体相比,中国金融市场最大的短板是资本市场发展,尤其是股市发展不足,这既体现在股市的回报率长期偏低,又表现在股价的波动率偏高。2000年以来,中国经济保持了年均9.1%的高速增长(如果看名义增速则更高),但同期股市年化持有收益率仅为1.3%,而美国同期股市年化回报率达到3.2%,与中国同为新兴经济体的印度达到了12.9%。中国股市的高风险和低收益,很难满足居民配置高风险和高收益资产的需求。二是中国衍生品市场发展不足、规模偏小,难以满足居民和企业部门对套期保值、管理风险、发现价格的需求,也难以对冲掉高风险资产的波动。三是海外市场一些成熟的金融产品,在中国迟迟没有推出,使得金融产品对居民多元化、多层次资产配置的需求难以满足。最典型的案例便是公募REITs,作为一项长期收益情况良好、风险适中的权益类产品,其在美国的市场规模已经达到1万亿美元,市场已证明它是优质的金融产品,是养老金、共同基金等重点配置资产。中国已经具备推出公募REITs的基础条件,但限于法律、制度和投资环境等的制约,至今尚未推出。四是金融市场双向开放步伐偏慢,滞后于实体经济开放步伐,居民海外配置金融资产渠道不足,需求难以得到满足。

第三,金融治理能力和治理体系存在不足,市场培育和发展有限,难以匹配居民对高质量金融产品和服务的需求。一是金融市场的复杂性、系统性对金融监管的要求很高。长期以来,中国的金融监管能力难以适应金融市场发展和创新的步伐,人为干预市场的情况较为普遍,市场配置资源的决定性作用没有得到充分发挥。二是金融领域尤其是资本市场领域违法违规成本偏低、惩罚力度不够,比如上市公司治理能力较差、股票市场运行不规范等没有得到很好的约束。三是对投资者的引导和教育不够,短期炒作盛行,总是幻想既要高收益又要低风险甚至零风险,对银行理财产品的刚兑信仰迟迟未打破。以上方面都体现出金融监管部门和各级政府在金融领域治理方面的能力不足和治理体系不完善,这在一定程度上限制了中国金融市场健康发展,以致其难以适应居民对高质量金融产品和服务的需求。

3.培育金融市场和释放需求的取向

一方面,伴随未来中国中等收入群体倍增和人均可支配收入的持续增长,即中等收入人数从4亿人增加到8亿人,人均GDP从1万美元提高至1.5万~2万美元,居民对金融资产配置和财富管理的需求还有巨大增长空间。另一方面,随着中国人口年龄结构的变化和老龄人口比重的上升,社会上对养老金和社会保险的需求会加大,这部分巨量资金的保值增值需求也需要多层次、多元化、高质量的金融市场。这对金融市场的发展既是机遇又是挑战。更好地提高金融市场发展的质量,释放居民对高质量金融产品和服务的需求,是中国经济新的增长点和长期增长的基础。近年来,为打造高质量发展的金融市场、推动金融治理体系和治理能力现代化,中国做了大量工作,包括设立上海金融法院、修订《证券法》等,但这些还不够,还有很大的发力空间。这其中最为关键的便是牵一发而动全身的资本市场。打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的高质量发展的资本市场,提高金融治理体系和治理能力现代化,是未来中国金融发展的必然要求。

三、中国宏观经济发展的未来取向

改革开放41年来尤其是2001年加入世界贸易组织以来,中国深度融入了全球化分工體系。伴随着几十年来经济全球化的浪潮,我们通过对外开放积极学习、吸收了国外的先进技术,同时又努力开拓了庞大的国际市场,这无疑助力了中国过去的高速增长,推动了经济社会的全面发展。但是,近年来国际经济形势呈现逆全球化趋势,单边主义、贸易保护主义正在抬头。可以说,当前国际政治、经济形势正在发生深刻变化,面临百年未有之大变局,在此背景下,我们过去的经济发展模式必须要作出相应调整。

放眼国内,近几年中国的供给侧结构性改革取得了很大进展,但是,中国经济增速仍在下滑。其根本原因在于中国国内还有巨大的长期需求没有被释放和满足。现阶段,消费已超过投资和净出口,成为推动经济增长的第一大动力源,在未来的经济中还将发挥越来越重要的作用。但我们应该清醒地认识到,中国的消费过去更多的是靠4亿中等收入人群在拉动。随着这一人群的生活步入全面小康,他们的消费倾向将逐渐转弱,其在诸如托幼、教育、出行、健康等领域的复杂消费中面临的固有的负外部性、信息不對称等社会问题将日益凸显,亟待加以解决。利用他们的消费来快速拉动经济的传统模式已渐失效,未来的高质量发展要求我们寻找新的动能。值得强调的是,在4亿中等收入人群之外,我们还有10亿人口的收入有待提高,他们巨大的消费潜能尚有待释放。因此,在持续推进供给侧结构性改革的同时,我们应当在未来的15年把工作重点转向长期需求侧管理、培育市场、释放需求。长期需求侧管理不同于凯恩斯主义的短期需求刺激,如得到有效的推进和落实,市场偏凉的状况将得到扭转,庞大的内需将释放巨大的经济增长潜力,经济基础也将更加牢固。鉴于此,我们认为,当前的经济走缓只是格局转换的间歇期,而不是中国经济的长期整体下行,中国的工业化进程还没有结束。伴随着10亿人口的收入增长和生活富裕,特别是中等收入人群的规模倍增,中国将在未来拥抱一个更具活力的消费时代。

新的国际、国内形势要求中国做好核心技术的研发创新工作,主动发掘新的市场。一方面,中国要在审慎研判国际形势的前提下坚定推进新时代更高水平的对外开放,增加贸易伙伴,扩大朋友圈。另一方面,应把更多目光转向国内,着重培育、打造国内市场,努力实现中等收入人群倍增,做好复杂需求管理,释放长期消费需求。

对于下一步的经济工作,全国上下应该统一思想,各级政府应把培育市场、释放需求作为下一阶段经济工作的重中之重,助力中国经济与社会的中长期发展。要汲取改革开放40多年来的宝贵经验,根据地方的实际情况,有任务地、因地制宜地培育市场,使当地的交易量活跃起来,把市场的热度重新搞起来,而做好这些工作的根本在于国家治理体系和治理能力现代化。

具体而言,中国应把中等收入人群倍增、汽车消费、医疗、教育、基建、房地产、金融等领域作为重点抓手,下大力气取得突破。

2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》指出,全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽城区常住人口300万至500万的大城市落户条件。这一重大政策的发布无疑将加速中国城镇化的进程,并长期利好中等收入人群倍增。在此过程中,要有效推动和落实农业转移人口的市民化,并继续适当放开、放宽相应群体在一二线城市的落户限制;对于一二线城市的外来务工人员和入籍的新市民,应适当减少其个人所得税收和社会保险的缴纳额;通过区域联动促进城市协调发展,全面提升三四线城市居民的收入水平,以加快实现中等收入人群倍增。

汽车消费方面,建议从如下方面着手:第一,将汽车购置税的征收权和使用权交给地方政府,激励地方政府积极培育汽车市场,出台更为积极的政策以刺激汽车消费。第二,积极盘活现有车牌存量,放宽车牌获得的增量,同时制定相关的政策措施,准许自由租用其他车主已有车牌,形成活跃的车牌租用市场。第三,加强交通拥堵城市的道路、车库等基础设施建设,为汽车限购城市采取宽松的限购政策提供基础条件。第四,为刺激汽车消费尤其是中低收入群体对于低端汽车的消费回升,建议采取逆周期调控的宏观经济政策,以保持合理的经济和收入增速。

医疗方面,建议顺应医疗保健服务需求的扩张之势,一方面增加医疗资源的公共投入,另一方面放开市场准入,鼓励更多的民间资金投入医疗领域,同时加强政府监管。坚持双管齐下,培育医疗市场,增加医疗保健服务的高质量供给,以有效释放持续、快速的需求扩张。

教育方面,建议从两方面着手:一方面,要优化公共教育供给结构,增加人口净流入城市的公共教育资源,整合和强化县城、小城镇和农村地区的公共教育资源;另一方面,要提高公共教育的品质,采取积极措施缩小一般中小学校与优质中小学校之间的差距,缓解“学区焦虑”。对于托幼教育,建议引导民间资金兴办幼儿园,同时应由行业组织或政府对幼儿园进行认证、监管,完善相关法律法规和政策,在保证质量的前提下增加托幼教育的供给,从而有效释放需求。

基建方面,建议对中国的基础设施投融资体制进行变革。具体而言,可从国家发展改革委、财政部、审计署以及其他相关部门抽调职能人员,比照世界银行及其他国际开发机构的运作方式,成立全国性的基础设施投资公司,统一管理地方基建项目的规划、融资、建设与监督。我们认为,由这一公司对全国地方政府的基建项目进行市场化成本收益分析,发行债券或组织社会资本为项目融资,并行使出资人权利对项目进行监督、追责,可以有效防范化解地方政府债务风险,从根本上打造现代化的基础设施投融资模式,保证基础设施投资平稳、高效,使其成为经济增长的稳定器。同时,这种可持续的基建投融资模式的有益尝试也将为世界各国进行基础设施建设提供中国方案。

房地产方面,仍在继续的城镇化进程构成了房地产市场的潜在需求,但是从结构来看,当前中国房地产市场的供给和需求存在一定程度的空间错配,一二线城市的住房需求尚未得到充分满足,房地产市场在未来仍然有较大的需求有待释放。此外,一二线城市高企不下的房价与住宅用地供给相对不足有关。稳定房地产市场价格,除对需求端进行调控之外,还应从供给端发力,增加一二线城市住宅用地的供应。

金融方面,应把打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的高质量的资本市场、提高金融治理体系和治理能力现代化作为未来金融发展的关键目标,以释放居民对金融资产配置和财富管理的巨大需求。与此同时,建议优化银行服务中小企业的考核激励机制,打造现代化的基础设施投融资模式,支持银行及其理财子公司配置创投基金来促进创新创业,从而扭转实体经济融资结构不合理的状况,使金融更好地支持实体经济,特别是民营企业和中小微企业的健康发展。

参考文献

[1]李扬,等.中国国家资产负债表(2018)[M].北京:中国社会科学出版社,2018.

[2]Francisco Palomino, Stephen Paolillo, Ander Perez-Orive, and Gerardo Sanz-Maldonado. The information in interest coverage ratios of the US nonfinancial corporate sector[Z]. FEDS Notes, 2019

[3]清华大学中国经济思想与实践研究院(ACCEPT)宏观预测课题组.2019年上半年中国宏观经济形势分析及其未来展望[J].改革,2019(8):27-47.

[4]李稻葵,胡思佳,石锦建.经济全球化逆流:挑战与应对[J].经济学动态,2017(4):111-121.

[5]李稻葵.中国经济握有“王牌”[N].金融投资报,2020-01-03(003).

[6]中汽协会行业信息部. 2019年11月汽车工业经济运行情况[EB/OL].(2019-12-10)[2019-12-24].http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_31/con_5227801.html.

Analysis of and Prospects for Chinas Macroeconomy

Acdemic Center for Chinese Economic Practice and Thinking, Tsinghua University (ACCEPT)

Abstract: The current international political and economic makeup is undergoing profound and unprecedented changes. After building a moderately prosperous society in all aspectsand winning the battle against poverty, China should continue to strive for further achievements, formulate a plan for doubling the size of the middle-income group, stimulate the internal vitality of the Chinese economy, and release the growth potential over the middle to long term. For the middle and upper-income groups, it is clear that many demands have still not been met, such as medical care, education, automobiles, and housing, which are different from general products. These are complex demands with strong significant externalities. To release these demands where people yearn for a better life in a moderately prosperous society, it is necessary to more actively cultivate the market and accelerate the degree of modernization of governance capabilities. After winning the battle against poverty, China should use three five-year plans to help 400 million people move from lower-income groups to the middle-income group, thereby winning the battle to double the size of the middle-income group. We predict that this plan will add at least 0.7-0.75 percentage points of GDP growth every year, and will provide long-term momentum for the high-quality development of the Chinese economy.

Key words: macroeconomic situation; doubling of the middle-income population; high-quality economic development

課题组组长:李稻葵,清华大学中国经济思想与实践研究院创始院长、博士生导师,教育部长江学者特聘教授;课题组成员:厉克奥博、黄张凯、李冰、陆琳、郭美新、龙少波、冯明、石锦建、徐翔、伏霖、金星晔、吴舒钰、赵泓宇、王绪硕、胡思佳、陈大鹏、李雨纱、张驰、陈逸凡、周彭、张鹤、郎昆。