服务业结构升级能够推动产业发展吗?

2020-02-18张建华郑冯忆

张建华 郑冯忆

摘 要:推动服务业发展与产业结构升级是我国经济高质量发展的重要举措。本文创新性地将有效结构变化指数(ESC)应用于我国2008—2017年29个省份的服务业内部结构升级的影响效应分析,研究发现:ESC的影响效应主要通过延迟效应与加速效应传导,但两者在对服务业不同发展指标上的影响呈现差异;我国服务业ESC可推动服务业增加值与服务业就业人数的增长,但会抑制服务业劳动生产率与服务业平均工资的增长;生产性服务业与高端服务业ESC是驱动服务业增加值与服务业就业人数增长的重要来源,生产性服务业与非高端服务业ESC则会显著抑制服务业劳动生产率与服务业就业人数增长。与发达国家相比,我国在服务业内部结构升级上还有巨大空间与潜力,可通过结构持续优化来有效发挥结构配置效应,促进产业发展,并推动经济增长。

关键词:产业结构;有效结构变化指数(ESC);生产性服务业;高端服务业

中图分类号:F719 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)01-0059-17

改革开放以来,我国积极推进的产业结构调整已成为经济高速增长的核心驱动力。2016 年,我国第三产业占GDP的比重超越第二产业,以服务业为主导产业的经济发展模式初步形成。服务业占比的持续增加在一定程度上反映了经济结构的优化升级,服务业的内部结构关系到整体经济的顺利转型和可持续发展。我国在经济增速放缓的大背景下,尚存在经济增长与服务业结构内部升级滞后并存的现象。我国服务业增加值的增长还主要来源于传统服务业部门,生产性服务业增加值占比不足一半,且服务业整体发展状况仍与发达国家“四个70%”①的标准有一定距离,这也反映出我国的发展潜力与潜在比较优势。党的十九大报告提出我国需由服务业大国迈向服务业强国。正确衡量现阶段我国服务业内部结构升级水平及其对产业发展的影响效应,有利于转变经济发展方式、调整经济结构、促进新旧动能转换。

一、相关文献综述

产业结构调整是经济增长中的一个突出特征,其定义为生产资源和部门产值在经济不同产业之间的重新配置与比重变化[1]。国内目前对产业结构调整的估算方法主要包括两类[2]:第一类是采用某一指标直接估算产业结构的整体变迁,如非农产业比重、霍夫曼比率、产业结构差异系数等传统测度指标。也有学者通过采用产业结构相似系数和区位熵来计算产业结构的区域趋同性指标[3],但趋同性指标只反映了产业结构的趋同状况,并未反映产业结构的优化升级程度。储德银、建克成采用包含目標层、领域层和指标层的三层次指标法,每层下又分若干指数,并被赋予不同的权重[4]。然而,指数众多会令指标过于庞杂,且权重的赋予存在主观性。第二类是分别估算产业结构合理化与产业结构高度化,以共同衡量产业结构优化水平[5]。产业结构合理化的衡量依据是产业之间发展的协调性与资源有效利用程度。目前采用较多的是干春晖等重新定义的泰尔指数[6],或对其进行适度的改进。产业结构高度化包含产业比例关系的改变和劳动生产率的提高两个理论内涵。一般以各产业比例关系来反映产业结构高度,如用产业结构层次系数与Moore结构变动指数等指标来测算。但这些指标均是从产业份额“量”的角度出发,忽视了产业结构演进中的“质”,容易造成数量上的“虚高度化”[2]。刘伟、张辉、黄泽华指出,只有当某地区的高劳动生产率产业所占的份额逐渐增大时,才表明该地区的产业结构高度化水平在逐步提高[7]。新一轮信息技术革命对主要工业化国家产生了极大的冲击,信息技术在二、三产业中得到广泛应用,全球开始出现了“经济服务化”的趋势。有学者开始将第三产业增加值与第二产业增加值之比作为衡量产业结构高级化程度的重要指标[8],但仅以增加值或就业比重等规模指标进行简单度量不够全面,无法反映产业结构高级化的系统性,也忽视了不同产业内在的特性。此外,众多学者在产业结构合理化与高度化的基础上进行了补充,如杨丽君、邵军为突出产业结构优化内涵中的环保属性,从能耗角度加入生态化指标,并提出综合测度区域产业结构优化的估算方法[2]。以产业结构合理化与高度化为核心指标是目前大多数文献的做法,但指标之间常在计算上有重复之处,简单采用上述方法衡量我国产业结构优化升级不一定全面准确。

国内大量文献在对产业结构转型测度的基础上,考察了其对经济、环境等的影响效应。干春晖等基于静态分析法得出产业结构高度化是经济波动的重要来源,而产业结构合理化能平抑经济波动[6]。吴振球等对产业结构优化升级、经济发展方式、扩大就业三者之间的关系进行探究,发现产业结构升级有利于降低失业率,转变经济发展方式会提高失业率,但产业结构升级与转变经济发展方式的协同作用可降低失业率[8]。韩永辉等从本地效应和区际互动双重视角分析产业结构优化升级对各地生态效率影响的驱动机理和作用效果,研究认为产业结构高度化对于生态效率存在本地和外部双重正面效应,而产业结构合理化对生态效率则更多体现为正外部效应[9]。国外的文献为结构变化对经济增长的影响提供了众多经验证据。Kaniovski & Peneder和Dietrich以OECD国家为分析样本,证明了产业结构变化在推动经济增长方面发挥着重要作用[10-11]。也有学者指出,结构性变化不一定有利于经济增长。Baumol的研究表明,劳动力可能会从生产率较高且增长较快的部门转移到生产率较低且停滞不前的部门,从而导致整体经济生产率增长率的下降,美国生产率较低的服务业就业迅速扩大的案例可以作为其证据[12]。McMillan et al. 的研究也表明,与亚洲不同,1990—2005年拉丁美洲和1990—2000年非洲的结构性变化对生产率增长的贡献为负[13]。在部门层面,Fagerberg研究了1973—1990年39个国家的制造业样本,发现这种结构性变化对生产率增长没有贡献[14]。

纵观已有文献,从服务业视角解读产业内部结构升级与服务业发展的文献尚不多见。这里用有效结构变化指数(ESC)衡量服务业结构升级,并进一步探讨服务业产业内部结构升级与服务业发展之间的关系。

二、研究假设的提出

已有数据与研究显示,由于世界经济复苏乏力和我国工业产能过剩,我国第二产业对劳动力的吸纳已接近饱和。新增就业人员更多流向了生产率相对较低的服务业,甚至第二产业原有的就业人员也出现了向服务业转移的迹象[15]。服务业由于具备投资小、规模灵活、就业容量大等特点,已被当作就业托底的保障,近年来第二产业的就业饱和与服务业内部結构转型极大地推动了服务业就业增长率的上升。随着对服务品需求的不断增长与劳动力在部门间的流动,服务业已处于我国就业第一主体的地位,是国民经济总量中的第一大产业。纵观全球,发达国家和一些新兴市场国家在经济增长过程中服务业增加值与就业人数也都在不断上升。这里认为,在服务业内部产业结构变迁过程中,我国服务业通过吸纳大量从工业、农业转移出来的劳动力以及新增劳动力,促进了整个服务业就业水平与增加值总量水平的提高,由此带来的“结构红利”是服务业快速发展的源泉之一。据此提出以下研究假说:

假说1:现阶段我国服务业内部结构升级可推动产业就业与增加值的增长。

仅识别服务业内部结构升级对产业就业与增加值的影响水平,并不能保证宏观经济稳定且可持续增长。因为产业就业与增加值的变动还可能是消费需求升级或去工业化等所带来的。因此,合理判断服务业内部结构升级变化对产业的平均工资水平与劳动生产率、全要素生产率的影响,在很大程度上将影响整体产业经济未来的可持续健康发展。一方面,随着近年来服务业的扩张,劳动需求扩大,服务业将提供较高的工资以吸引其他行业如制造业的劳动者,但吸引来的很可能是制造业中具有较低的教育水平与相对劳动生产率的边缘劳动力,从而导致处于扩张的服务业中劳动者差异较大,平均劳动生产率趋于下降。另一方面,以从制造业流入服务业的劳动力为例,即使这批劳动力在制造业中是熟练劳动力,其一旦转移到服务业中的新部门后,也可能成为非熟练劳动力。王燕武等通过利用不同受教育程度的就业人员构成变化数据分析发现,相较于制造业,近十年来我国服务业就业比重快速上升,但同时服务业就业人员的受教育程度变异系数变得更大,增长速度更快,服务业的劳动异质性程度相对更高,劳动生产率与全要素生产率增速更低[16]。这里认为,近年来,随着我国人均收入水平的上升,社会对服务业的需求迅速增加,大批进入服务业的就业人员可能属于非熟练与低教育水平的劳动者,这会导致服务业劳动异质性扩大,平均劳动效率下降。当前我国服务业发展相对滞后,高端现代服务业占比不足,低端传统服务业占比较大,服务业内部行业间的就业人员流动与结构改革不仅无法促进产业转型升级,反而会进一步拉低整体服务业的生产率与平均工资增长率。据此提出以下研究假说:

假说2:现阶段我国服务业内部结构升级会抑制产业劳动生产率、全要素生产率、工资水平的提升。

我国服务业的构成复杂、性质多元,其中既有以信息传输、计算机服务和软件业为代表的先进高端服务业部门,又有以交通、仓储、邮电业为代表的生产性服务业与以住宿和餐饮业为代表的生活性服务业。我国生活性服务业的发展方式比较粗放、结构不尽合理,因而生活性服务业内部结构升级可能对产业发展没有显著影响。相较于生活性服务业与非高端服务业的低效率、不可贸易以及较粗放的发展方式等特征,生产性服务业与高端服务业则具备中间投入性、报酬递增性等特征,有助于促进服务业增加值增长与就业人数的上升。对于我国部分生产性服务业,虽然国内已有研究指出其劳动生产率与全要素生产率高于制造业,但生产性服务业内部不同行业的劳动生产率与全要素生产率差异较大[15]。且我国生产性服务业的发展水平不高,技术含量较低,高层次人力资本缺乏,国际竞争力不强,高品质、个性化服务的供给能力有限,是产业发展链条上的薄弱环节,还不属于真正的“先进部门”,因而现阶段我国生产性服务业内部结构升级可能还无法提升服务业整体的劳动生产率与全要素生产率增长率。生活性服务业与非高端服务业的劳动生产率提升有限,在效率无法改善的情况下,劳动力的加速扩张容易进一步加快低效服务业的蔓延并拉低产业劳动生产率与全要素生产率增长速度,甚至可能致使生产性服务业陷入停滞[17]。在我国生产性服务业的行业类别中,有一部分行业属于非高端服务业,此类行业的就业人数的上升也可能会显著抑制生产性服务业工资水平、劳动生产率与全要素生产率的增长速度,而高端型服务业中就业人数的上升则可能不会有此效应。因此,这里认为不同类别服务业的内部结构升级会对产业发展产生不同的影响。据此提出以下研究假说:

假说3:我国服务业内部产业结构升级对产业发展的各项衡量指标的影响效应会存在行业异质性。具体而言,生产性服务业与高端服务业内部结构升级可能才是驱动服务业增加值与就业发展的重要来源,而可能只有生产性服务业与非高端服务业内部结构升级会显著抑制生产率与工资水平的提升。

三、有效结构变化指数与模型

有效结构变化指数(Effective structural change)是由Vu提出的一种新的结构转型测量方法[18]。该指标建立在偏离份额法(the shift-share method,以下简称SSM)和绝对值范数指数(the norm of absolute values index,以下简称NAV)的基础之上。SSM方法和NAV方法均被广泛用于研究产业结构转型及其对经济增长的影响。

(一)偏离份额法

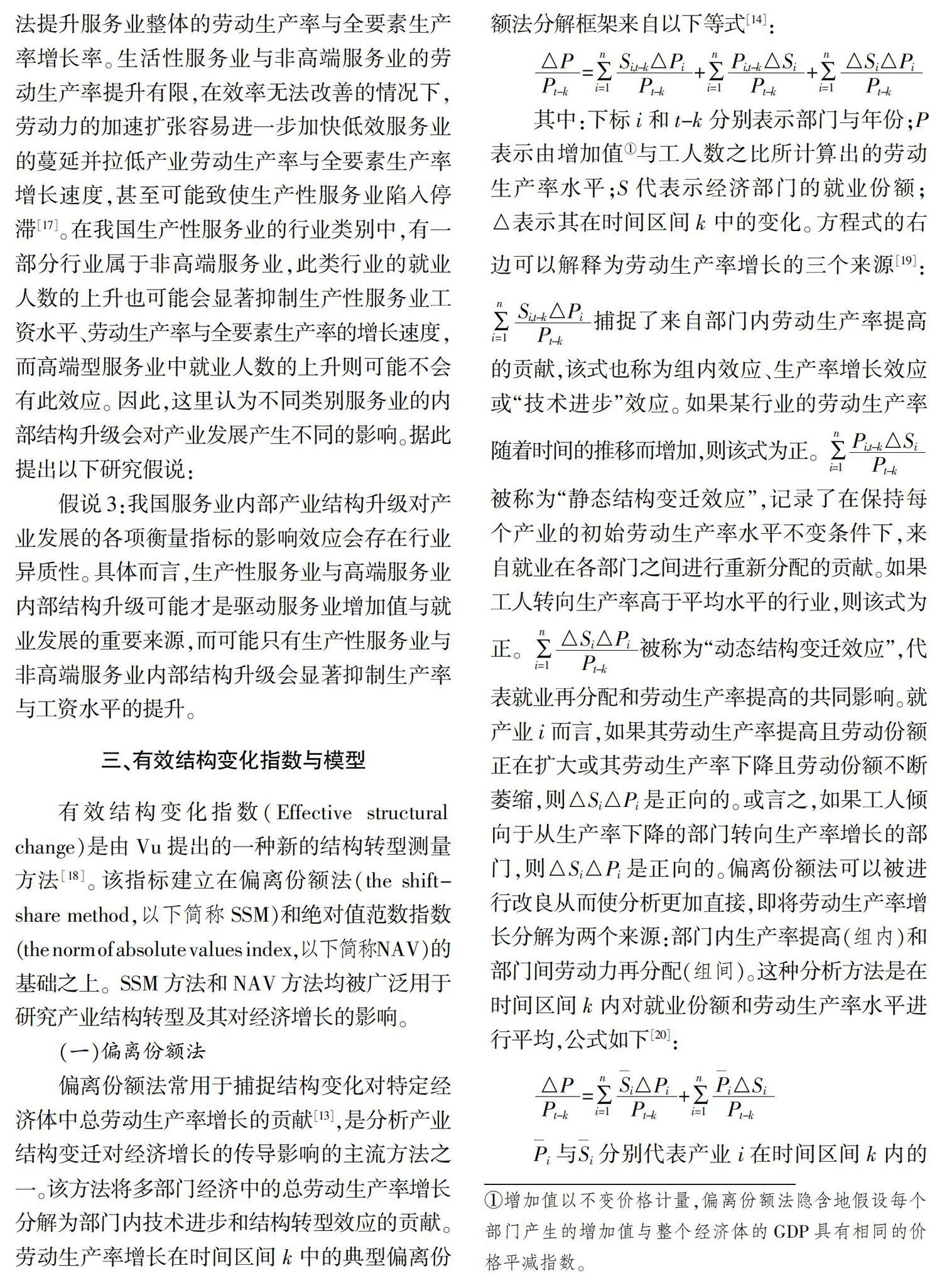

偏离份额法常用于捕捉结构变化对特定经济体中总劳动生产率增长的贡献[13],是分析产业结构变迁对经济增长的传导影响的主流方法之一。该方法将多部门经济中的总劳动生产率增长分解为部门内技术进步和结构转型效应的贡献。劳动生产率增长在时间区间k中的典型偏离份额法分解框架来自以下等式[14]:

其中:下标i和t-k分别表示部门与年份;P表示由增加值①与工人数之比所计算出的劳动生产率水平;S代表示经济部门的就业份额;△表示其在时间区间k中的变化。或言之,如果工人倾向于从生产率下降的部门转向生产率增长的部门,则△Si△Pi是正向的。偏离份额法可以被进行改良从而使分析更加直接,即将劳动生产率增长分解为两个来源:部门内生产率提高(组内)和部门间劳动力再分配(组间)。这种分析方法是在时间区间k内对就业份额和劳动生产率水平进行平均,公式如下[20]:

尽管偏离份额法提供了一种量化劳动力再分配对生产率增长贡献的方法,但其假设每个部门内的劳动生产率增长与结构变化无关。可能由于这种不合理的假设,许多使用该方法的研究没有证实结构变化对经济增长存在积极贡献。如Timmer & Vries发现,1950—2005年亚洲和拉丁美洲19个国家的增长加速是由部门内部劳动生产率增长所解释的,而不是通过将就业重新分配到更具生產力的部门来解释的。为克服偏离份额法的局限性,即影响劳动生产率增长的“组内效应”和“组间效应”之间具有独立性的不合理假设,可将每个部门的两种效应结合起来,并将这种综合效应视为对劳动生产率增长的结构贡献,如下式[20]:

其中:Ci是部门i对整体经济生产率增长的总贡献。这个总贡献包括:组内效应和组间效应(结构转型)。对于给定部门,在以下场景中将满足条件Ci>0:一是该部门的劳动生产率正在增长,其就业份额也正在扩大,此时该部门正在蓬勃发展,这可能是由于技术快速进步、经济体制改革或外商直接投资激增所致;二是该部门的劳动生产率正在增长,其就业份额正在缩小,但前者的影响超过了后者的影响,如正在经历重大重组的部门;三是该部门的劳动生产率正在下降,其就业份额正在扩大,但后者的影响大于前者。如产品和服务的市场需求快速增长但技术改进有限的部门。相反,如果满足以下条件,则不满足条件Ci>0:一是该部门的劳动生产率正在下降,其就业份额正在缩减;二是该部门的劳动生产率正在增长,其就业份额正在缩小,而前者的影响与后者的影响相比相对较小;三是该部门的生产率正在下降,其就业份额正在扩大,而前者的影响大于后者。

(二)绝对值范数指数

对于给定的经济,期间k中的绝对值范数指数(NAV)计算公式如下[11]:

其中:n是经济中的部门数量;Si,t-k和Si,t分代表时间点t-k和t中部门i的就业份额①。该方法可快速测量结构变化的总体大小。然而,这并不能对某个部门所经历的结构是提高劳动生产率还是降低劳动生产率来进行区分。因此,这种限制使得该方法在分析关于产业结构变化对经济增长的效应方面没有太大意义。

(三)有效结构变化指数

有效结构变化指数(ESC)的构建可以结合偏离份额法和NAV指数的优势并克服它们的局限性,计算公式如下[18]:

X={i|Ci>0}

其中:n,Si,t-k,Si,t和下标与上面定义的NAV指数相同。X是令Ci>0的部门i的集合,即在ESC的计算中只考虑对劳动生产率增长有积极贡献的部门。ESC指数有两个优点:一是通过衡量偏离份额法中的总体贡献而不是分别计算其两个组成部分(组内和组间),这样就克服了该方法两种效应彼此独立的不合理假设限制;二是ESC只计算可提高劳动生产率的结构变化,从而排除了使劳动生产率降低的结构转型。

四、样本说明与变量的描述性统计

(一)样本说明

本文实证部分采用2008—2017 年我国29个省(区、市)①的面板数据进行研究。参照2015年国家统计局对服务业制定的分类标准,同时也考虑到数据收集的可获得性,本文将服务业各细分行业范围界定在二位数代码②。

(二)变量描述

(1)被解释变量

本文在构建计量模型的过程中借鉴经济增长理论与Vu[18]的分析思路,分别选取各地区服务业增加值、人均服务业增加值、服务业人均平均工资、服务业就业人数、服务业劳动生产率、服务业全要素生产率六个指标的增长率对服务业发展水平进行测度。为保持数据口径的统一,且由于省份层面服务业细分行业增加值数据不可得,本文以各省份服务业细分行业从业人员数与服务业细分行业城镇单位就业人员平均工资的乘积作为服务业细分行业增加值的代理变量,并以服务业细分行业城镇单位就业人员平均工资作为各行业劳动生产率。参考鲁晓东、连玉君[21]的研究并结合数据的可获得性,本文采用双向固定效应模型来估算服务业全要素生产率,即在控制年份及省份固定效应的基础上,用服务业增加值对数对服务业固定资本投资量对数及从业人员对数进行回归,得到资本量及从业人员的回归系数后,计算残差值,残差值即为服务业全要素生产率。本文其他数据均来源于国家统计局。

(2)核心解释变量

在产业结构升级方面,本文直接选择服务业ESC为基本指标进行测度。并借鉴原毅军和谢荣辉对收入水平的衡量方法[22],采用城镇单位就业人员平均工资进行刻画。为了消除时间跨度带来的价格变动的影响,本文使用各地区国内生产总值指数、固定资产投资价格指数、居民消费价格指数对相关的价值型变量数据(服务业增加值、固定资产投资额、城镇居民人均可支配收入、城镇单位就业人员平均工资)平减调整为以基年不变价格核算的实际值,避免由于通货膨胀因素的干扰,从而保证数据的一致性和可比性。相关变量的具体统计性描述如表1(下页)所示。

五、典型化事实

通过观察29个省份的服务业ESC指数与NAV指数的时间趋势③可以发现:第一,在我国各省份的大部分年份中,ESC指数都明显低于NAV指数,即NAV指数所捕获的产业结构变化并不都是促进经济发展与劳动生产率上升的。这一观察结论支持了McMillan等[13]的研究结果,即产业结构总是处于不断变化的状态,但并不是所有的结构变化都可以促进劳动生产率增长。第二,我国大部分省份服务业的两类指数均呈现倒U型曲线,上海、内蒙古、北京、四川、山东、广东、江西、河南、海南、湖北、重庆、陕西等省份的两类指数皆于2013年左右达到峰值后开始下降,最后趋于平稳。第三,不同省份中NAV指数与ESC指数的差距不同,上海、内蒙古、北京、四川、山东、广东、江西、河南、海南、湖北、重庆、陕西等省份的两类指数的差距于2013年达到峰值后开始下降。迅速涌入第三产业的劳动力异质性较大,技能水平参差不齐,高端劳动力不足,致使2013年两类指数的差额抵达峰值,即促进服务业劳动生产率上升的就业人数变动与服务业就业人数总变动之间的差距达到最大,但这些省份在2013年之后加快了推动结构性改革的步伐,从而使两类指数的差距逐渐缩小。第四,山西、广西、河北、甘肃、辽宁、青海的ESC指数与NAV指数差距趋于扩大,加强这些省份的服务业产业结构变革的有效性迫在眉睫。第五,云南、吉林、安徽、新疆、浙江、湖南、福建、贵州、黑龙江的两类服务业指数一直保持较小的差距,即这些省份通过结构改革来调整劳动力在服务业各个部门中的重新分配,保证了服务业内部产业结构转型能够有效提高劳动生产率。

服务业内部存在着传统部门和先进部门,劳动力只有向先进部门流动才能带来全社会生产率的增长[12]。本文将服务业分为能够提高制造业生产效率的生产性服务业和不能提高制造业生产效率的生活性服务业两大类①进行分析。生活性服务业具备不能进行标准化生产、不能形成规模经济、生产与消费同步等特点,而生产性服务业已逐渐形成可标准化生产、规模经济显著、可外包生产等特点。进一步地,考虑到生产服务业中的部分行业如交通运输、仓储及邮电通信业也存在不可外包、生产和消费同步的特征,本文还将服务业划分为高端服务业和非高端服务业②两大类。

从表2(下页)可以发现如下典型现象:第一,我国教育业,公共管理和社会组织,交通运输、仓储及邮电通信业,文化、体育和娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,居民服务和其他服务业的就业比例全面下降,其他行业的就业比例则呈现上升趋势。第二,就业比例下降幅度最大的前两位分别为教育业与公共管理和社会组织,就业比例上升幅度最大的为房地产业与信息传输、计算机服务和软件业。第三,从服务业细分行业分类角度来看,我国服务业已经进入逐渐升级的阶段,生产性服务业与高端服务业就业比例全面上升,生活性服务业与非高端服务业就业比例全面下降。

六、模型设定与实证结果分析

(一)模型构建

Eicher & Schreiber[23]与Vu[18]提供了一类较精简的动态面板数据分析模型来检测变量之间的因果关系。借鉴该方法,服务业ESC影响服务业发展的动态面板模型如下:

gi,t=β0+β1gi,t-1+β2yi,t-1+β3ESCi,t-1+β4△ESCi,t+μi+ωt+εi,t

其中:gi,t是地區i在第t年中服务业的六类发展绩效指标的增长率,包括服务业增加值增长率、服务业人均增加值增长率、服务业平均工资增长率、服务业就业人数增长率、服务业全要素生产率增长率、服务业劳动生产率增长率;滞后变量gi,t-1用以捕捉长期模式下的增长变量gi,t中不可观察因素的影响。收入水平的滞后值yi,t-1则反映了收敛效应[24],意味着一个国家的增长趋势会随着收入水平的增加而减缓,即低收入经济体的增长速度往往快于富裕国家。由于ESCi,t=ESCi,t-1+△ESCi,t,因此结构转型变量ESC被分解为两类形式进入模型,若直接采用ESCi,t,该模型将强制ESCi,t-1与△ESCi,t的影响效应相等。滞后值ESCi,t-1捕获了前一年发生的有效结构变化的延迟效应,△ESCi,t是从第t-1年至第t年的结构变化,该值为正表示有效结构的加速变化,为负值则相反,可称为加速效应。μi和ωt分别代表特定地区和时间的固定效应,εi,t为随机误差项。

模型中含有被解释变量的滞后项,且因变量(服务业发展)可能对解释变量(有效结构变化)存在相反影响的内生性,为了解决内生性问题,这里使用GMM估计策略。两种常用的GMM估计方法是差分GMM和系统GMM,在本研究中,由于个体(例如地区)的数量较大,差分GMM会比系统GMM更有效,因此,这里选择差分GMM进行估计。本文也同时运用面板固定效应和系统GMM 估计作为参照分析。

(二)实证结果分析

本文以差分GMM的估计结果为分析基础。表3(下页)给出了服务业有效结构变化指数(ESC)对服务业发展六项衡量指标的实证结果。所有差分GMM估计中残差自相关检验AR(2)统计量的P值和工具过度识别检验Sargan统计量的P值都不显著,表明残差与解释变量不存在二阶系列相关,模型的工具变量选择合理有效,不存在过度识别,因此动态面板估计是有效的。ESC对经济增长各项指标的影响主要通过前一年有效结构变化的延迟效应(ESCi,t-1)和同期有效结构的加速效应(△ESCi,t)两种途径传导。表3列(1)、(2)、(3)分别对应于服务业ESC对服务业增加值增长率、服务业人均增加值增长率、服务业就业人数增长率的影响。从模型的回归结果看,有效结构变化的延迟效应均在1%的显著性水平上显著为正,加速效应在10%的显著性水平上显著为正,说明服务业内部ESC对服务业增加值增长率与服务业就业人数增长率具有非常显著的推动作用,且加速效应均大于延迟效应。具体来讲,服务业有效结构变化的延迟效应每提高1单位,将提升0.351个单位的服务业增加值增长率、0.294个单位的服务业人均增加值增长率以及0.578个单位的服务业就业人数增长率;每1单位的加速有效结构变化可提升0.445个单位的服务业增加值增长率、0.369个单位的服务业人均增加值增长率以及0.678个单位的服务业就业人数增长率,本文假说1得到验证。在有效结构变化对服务业增加值增长率与服务业就业人数增长率的影响中,加速效应大于延迟效应,意味着当期服务业内部行业间的就业人员调整与结构改革可立刻为服务业增加值与就业人数的增加创造显著动力。

表3列(4)对应于服务业ESC对服务业平均工资增长率的影响。由回归结果可知,有效结构变化的延迟效应和加速效应均在5%的显著性水平上显著为负,说明服务业ESC对服务业平均工资增长率具有显著的抑制作用,且延迟效应大于加速效应。服务业平均工资增长率的滞后项(gi,t-1)在1%的显著性水平上显著为正,即在本模型中,服务业平均工资水平的增长模式是高度持续的。具体来讲,服务业有效结构变化的延迟效应每提高1单位,将降低0.392个单位的服务业平均工资增长率,每一单位的加速有效结构变化可降低0.248个单位的服务业平均工资增长率。由于大部分服务业产出具有非实物化特征和不可测度性,单纯采用“劳动生产率”这一单要素生产率难以全面反映“总经济生产率”的实质与内涵,还会忽视服务业产品质量和溢出效应,而全要素生产率(TFP)则能全面反映影响产出增长的所有非要素投入因素[15],因而本文同时选取服务业劳动生产率与服务业全要素生产率两类指标共同分析。表3列(5)与列(6)对应于服务业ESC对服务业劳动生产率增长率与服务业全要素生产率增长率的影响。由回归结果可知,有效结构变化的延迟效应和加速效应均在1%的显著性水平上显著为负,说明服务业ESC对服务业劳动生产率与服务业全要素生产率增长率具有显著的抑制作用,本文假说2得到验证。但在服务业ESC对服务业全要素生产率增长率的影响中加速效应小于延迟效应,对服务业劳动生产率增长率的影响则相反。具体来讲,服务业有效结构变化的延迟效应每提高1单位,将降低1.021个单位的服务业全要素生产率增长率和0.348个单位的服务业劳动生产率增长率;每1单位的加速有效结构变化可降低0.934个单位的服务业全要素生产率增长率和0.488个单位的服务业劳动生产率增长率。同时,服务业全要素生产率增长率的滞后项gi,t-1在1%的显著性水平上显著为正,即在本模型中,服务业全要素生产率增长率的增长模式是高度持续的。

(三)稳健性检验:有效结构变化指数(ESC)是一个被改进的指标吗?

本研究借鉴Vu的思路,在模型中将ESC替代为ESCi,t-1与△ESCi,t进行稳健性检验,并将NAV指数分解为NAVi,t-1与△NAVi,t,分别替代ESCi,t-1与△ESCi,t来进行分析,进一步证明ESC确实是一种被改进的方法[18]。同样,本部分内容以差分GMM的估计结果为分析基础,表4对应于仅将服务业ESC加入模型中的实证结果,结果显示服务业ESC仅对服务业平均工资增长率无显著影响,对服务业发展其他指标的实证影响结果与上文实证部分结果基本一致,基础模型稳健。表5(下页)对应于仅将服务业NAV加入模型中的实证结果,结果显示服务业NAV的同期效应仅对服务业全要素生产率在1%水平上显著,而对其他服务业发展衡量指标都没有显著影响。此外,本文还采用了FE与两阶段系统矩估计法(System-GMM)对模型进行了稳健性检验,回归结果如表6、表7(下页)所示,与基准模型保持了一致。上述讨论不仅证明本文结论是稳健的,而且证明ESC是一种有效的方法,其简单的计算也促使其可以成为检测和推动产业结构优化的优良指标。

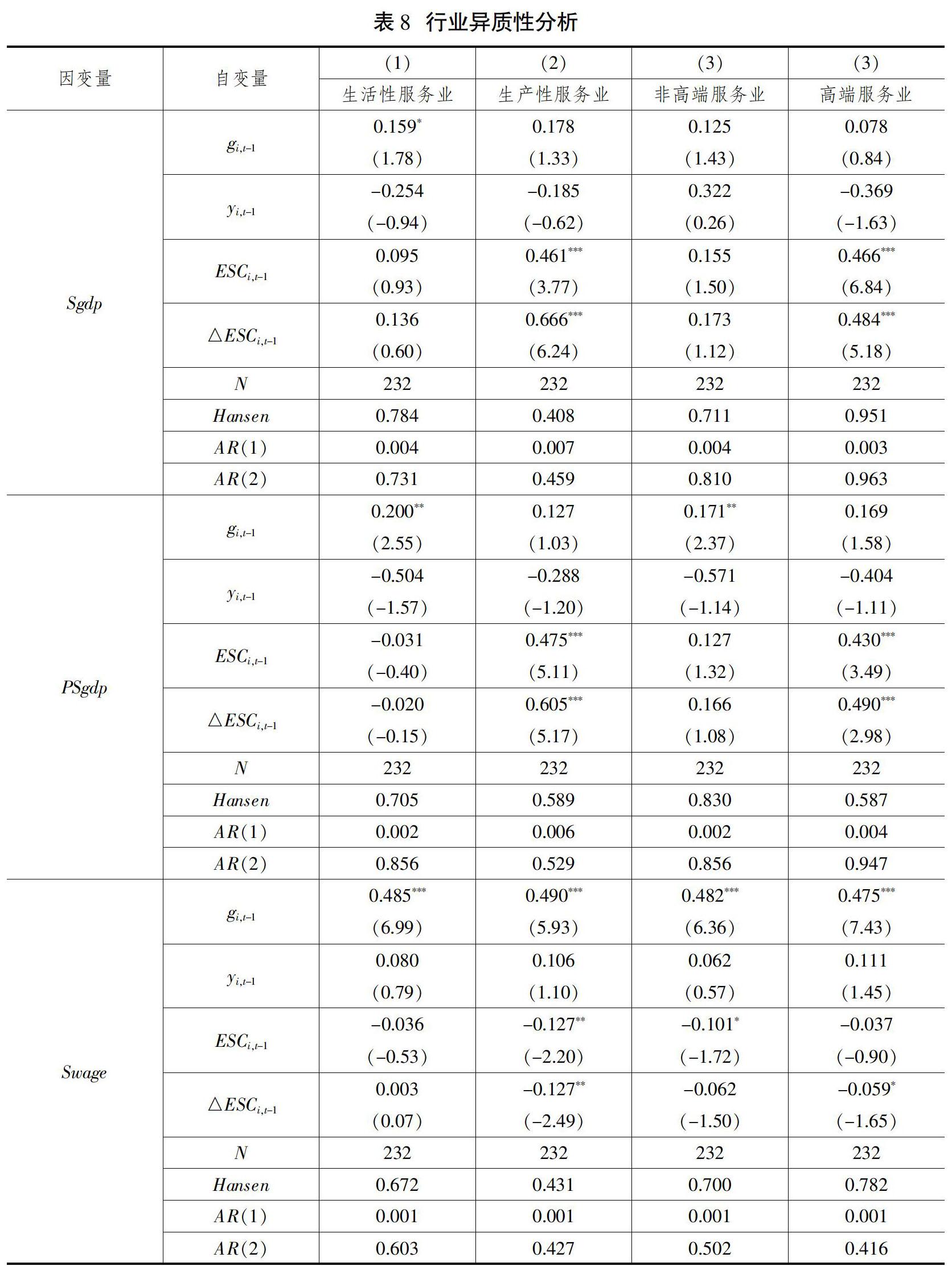

(四)异质性分析

前文从总体上对服务业内部结构转型影响服务业产业发展的平均效应进行了考察,但尚未对不同产业类型的影响加以区分。接下来本文從行业层面的异质性角度深入探讨服务业内部产业结构转型对产业发展的异质性影响。本文将服务业有效结构变化指数按照分类划分为生产性服务业与生活性服务业、高端服务业和非高端服务业四类指数进行单独考察。结果如表8所示。

同样,这里以差分GMM的估计结果为分析基础,表8列(1)—(4)分别对应于服务业不同行业ESC对服务业发展的影响。从回归结果可知,服务业ESC对我国服务业发展呈现强烈的行业异质性。就服务业增加值增长率而言,生产性服务业与高端服务业ESC的延迟效应和加速效应在1%的显著性水平上显著为正,且加速效应大于延迟效应,其他两类服务业ESC均未产生显著影响。由此可见,服务业内部结构变迁对服务业增加值增长率与服务业人均增加值增长率的促进作用主要来自生产性服务业与高端服务业的贡献。就服务业就业人数增长率而言,仅生活性服务业ESC没有显著影响,其他三类服务业ESC均能显著促进服务业就业人数增长。就服务业平均工资增长率而言,生产性服务业ESC的延迟效应和加速效应均在5%的显著性水平上显著为负,非高端服务业ESC的延迟效应与高端服务业ESC的加速效应显著为负,但仅在10%的显著性水平上显著,且系数绝对值均小于生产性服务业。就服务业劳动生产率增长率而言,生产性服务业与非高端服务业ESC的延迟效应和加速效应在1%的显著性水平上显著为负。就服务业全要素生产率增长率而言,生产性服务业与非高端服务业ESC的加速效应显著为负。本文假设3得到验证。行业异质性分析的结论也进一步说明当下我国服务业是稳就业与调结构的抓手,正处在由重视增长速度向质量和速度并重转变的关键节点,服务业发展已不能仅仅着眼于比重的简单扩大和提高,而应聚焦于发展质量的提升。

七、研究结论与政策建议

持续的产业结构升级是后发国家实现经济起飞和跨越式发展的必经之路,是理解发展中国家与发达国家经济发展区别的一个核心变量。目前关于产业结构变化的大量研究皆基于生产要素的重新分配假说,特别是劳动力在部门间的转移,然而,基于该假说的研究存在局限性,主要表现为:指标单一,衡量内容不够全面,且部分研究发现产业结构变化对经济增长没有决定性贡献。本文创新性借鉴了一种新的产业结构变迁衡量方法——有效结构变化指数(ESC),该方法建立在偏离份额法(SSM)和绝对值范式指数(NAV)的基础之上,且克服了两者的缺点,既克服了SSM中“组内效应”和“组间效应”之间具有独立性的不合理假设,又能比NAV更有效地提取推动劳动生产率上升的产业结构变化指标。

认识与研究经济新常态下服务业结构变化的新趋势及其带来的新矛盾与新问题,具有重要的理论和实践意义。本文将ESC指数聚焦于服务业视角,力图探究我国服务业发展与服务业内部结构升级的关系,为我国产业结构升级领域的研究提供了新证据。基于我国29个省份2008—2017年的面板数据,本文通过实证研究得到了以下结论:第一,近年来我国服务业内部结构升级显著提升了服务业增加值增长率和服务业就业人数增长率,但与经济发展所处阶段及其发展要求相比,服务业的发展水平仍相对较低,现阶段产业的内部结构升级还难以推动服务业劳动生产率、服务业全要素生产率、服务业平均工资增长率的上升。第二,有效结构变化指数(ESC)对服务业发展各项指标的影响主要通过两个渠道传导:前一期有效结构变化的延迟效应和同期有效结构的加速效应。两类效应在对不同产业发展指标上的影响呈现较大区别:在对服务业增加值增长率、服务业就业人数增长率、服务业劳动生产率增长率的作用上,ESC的加速效应大于延迟效应,即当下如果快速推动服务业产业结构升级,会立刻对上述指标产生非常显著的效果。而ESC两类效应在对服务业平均工资增长率和服务业全要素生产率增长率的抑制作用大小上则相反,即ESC的加速效应小于延迟效应。第三,根据行业异质性分析,生产性服务业与高端服务业的产业内部结构升级是驱动服务业发展与服务业就业人数上升的重要来源,生产性服务业与非高端服务业ESC会显著抑制服务业平均工资增长率、服务业劳动生产率增长率、服务业全要素生产率增长率的提升。

基于上述研究结论,提出如下政策建议:

第一,加快推动高层次人力资本集聚。现阶段,具有较高附加值的生产性服务业和高端服务业的研发与扩张,难以得到所需高层次人力资本的支持。为此,需加大服务业的人力资本投资力度,提升教育服务、医疗保健、文化体育等非物质生产部门对培育积累人力资本数量与质量的有效充分供给,加快创新与科技研发人才的集聚与队伍建设,降低服务业中的劳动异质性,加快服务业知识技术密集型人力资本积累,从而提高服务业工资水平与劳动效率。

第二,切實深化供给侧结构性改革,充分发挥政府在服务业发展中的引导作用。各级政府应密切关注国内外服务业的发展态势与需求,通过引入新技术投资、鼓励业务培训、合理进行资金补贴、给予相关税收优惠、吸引和留住人才等激励政策,为服务业人力资本质量的提升创造条件。同时要加强以知识产权保护为典型代表的制度建设,切实强化知识产权保护的执行力度,为高层次人力资本创建更加完善的知识产权保护环境。要深化相关领域的体制改革,减少对服务业的管制,积极引导分离和外包制造业企业中的服务业务,提高服务业竞争性和劳动力的流动性。

第三,以优化生活性服务业和非高端服务业存量为主,积极培育优质生产性服务业与高端服务业增量。避免盲目遵从规模速度型的生活性服务业与非高端服务业发展的方式,合理调整此类产业的存量资源,避免低层次人力资本的进一步流入。因应服务业不同行业的发展方式,利用现代网络技术与新兴数字技术提升传统性服务业的经营和管理效率。同时,为生产性服务业、高端服务业中的“朝阳产业”输送更多的劳动力、资金和技术,进一步优化产业内部结构,着力解决我国高端服务业发展不足的问题。

参考文献

[1]KUZNETS S. Quantitative aspects of the economic growth of nations: II. industrial distribution of national produce and labor force[J]. Economic Development and Cultural Change, 1957, 4(5): 11-11.

[2]杨丽君,邵军.中国区域产业结构优化的再估算[J].数量经济技术经济研究,2018(10):59-77.

[3]王林梅,邓玲.我国产业结构优化升级的实证研究——以长江经济带为例[J].经济问题,2015(5):39-43.

[4]储德银,建克成.财政政策与产业结构调整——基于总量与结构效应双重视角的实证分析[J],经济学家,2014(2):80-91.

[5]周振华.产业结构演进的一般动因分析[J].财经科学,1990(3):1-6.

[6]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16.

[7]刘伟,张辉,黄泽华.中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察[J].经济学动态,2008(11):4-8.

[8]吴振球,程婷,王振.产业结构优化升级,经济发展方式转变与扩大就业——基于我国1995—2011年省级面板数据的经验研究[J].中央财经大学学报,2013(12):70-77.

[9]韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业结构优化升级改进生态效率了吗?[J].数量经济技术经济研究,2016(4):40-59.

[10]KANIOVSKI S, PENEDER M. On the structural dimension of competitive strategy[J]. Industrial and Corporate Change, 2002, 11(3):257-279.

[11]DIETRICH A. Does growth cause structural change, or is it the other way around? A dynamic panel data analysis for seven OECD countries[J]. Empirical Economics, 2012, 43(3):915-944.

[12]BAUMOL, WILLIAM J. Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis[J]. American Economic Review, 1967, 57(3):415-426.

[13]MCMILLAN M, et al. Globalization, structural change, and productivity growth: with an update on Africa[J]. World Development, 2014(63):11-32.

[14]FAGERBERG J. Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2000, 11 (4):393-411.

[15张月友,董启昌,倪敏.服务业发展与“结构性减速”辨析——兼论建设高质量发展的现代化经济体系[J].经济学动态,2018(2):23-35.

[16]王燕武,李文溥,张自然.对服务业劳动生产率下降的再解释——TFP还是劳动力异质性[J].经济学动态,2019(4):18-32.

[17]张建华,程文.服务业供给侧结构性改革与跨越中等收入陷阱[J].中国社会科学,2019(3):39-61.

[18]VU K M. Structural change and economic growth: Empirical evidence and policy insights from Asian economies[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2017(41):64-77.

[19]TIMMER M, DE VRIES K, DE VRIES G. Structural transformation in Africa: static gains, dynamic losses[J]. Journal of Development Studies, 2015, 51 (6), 674-688.

[20]TIMMER M P, DE VRIES G J. Structural change and growth accelerations in Asia and Latin America: a new sectoral data set[J]. Cliometrica, 2009(3):165-190.

[21]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012(2):541-558.

[22]原毅军,谢荣辉.环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验[J].中国工业经济,2014(8):57-69.

[23]EICHER T S, SCHREIBER T. Structural policies and growth: time series evidence from a natural experiment[J]. Journal of Development Economics, 2010, 91 (1):169-179.

[24]BARRO R, SALA-I-MARTIN X. Economic Growth[M]. New York: McGraw-Hill, 1995.

Can the Upgrading of the Service Industry Structure Promote Industrial Development? Empirical Research based on Effective Structural Change Index (ESC)

ZHANG Jian-hua ZHENG Feng-yi

Abstract: Promoting the development of the service industry and upgrading the industrial structure are important measures for the high-quality development of our economy. This article innovatively applies the Effective Structural Change Index (ESC) to the analysis of the effect of the internal structural upgrading of the service industry in 29 provinces in China from 2008 to 2017. The study finds that the effect of ESC is mainly transmitted through the delay effect and acceleration effect, but the impact of the two on different development indicators of the service industry is different; Chinas service industry ESC can promote the development of value-added services and employment in the service industry, but will inhibit the growth of productivity and wage levels in the service industry; productive service industry and high-end service industry ESC is an important source of driving added value and employment development in the service industry, ESC in productive services and non-high-end service industries will significantly inhibit the development of labor productivity and wage levels. Compared with developed countries, China still has huge space and potential for upgrading the internal structure of the service industry. Through the continuous optimization of the structure, the structural allocation effect can be effectively exerted to improve industrial development and promote economic growth.

Key words: industrial structure; Effective Structural Change Index (ESC); productive services; high-end services

(責任编辑:罗重谱)

基金项目:国家社会科学基金项目“贯彻新发展理念与国家治理现代化研究”(17VZL002)。

作者简介:张建华,华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者;郑冯忆,华中科技大学经济学院博士研究生。

①“四个70%”是指:服务业增加值占GDP的比重达到70%左右;服务业从业人员占比达到70%;经济增长的70%来自服务业增长;生产性服务业占服务业的比重达到70%。