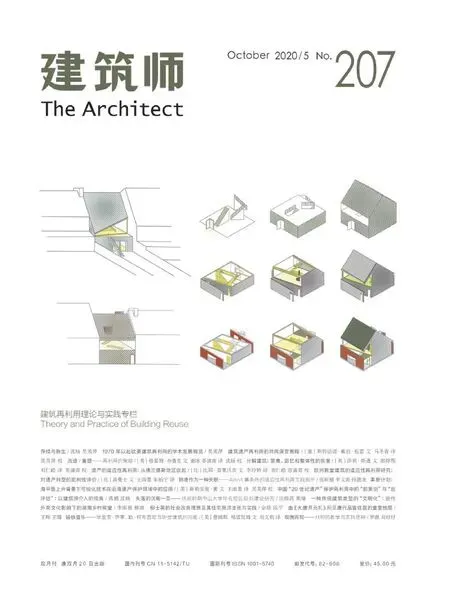

建筑遗产再利用的共同演变策略

2020-02-17斯特法诺戴拉托雷WrittenbyStefanoDellaTorre

[意]斯特法诺·戴拉·托雷 文 Written by Stefano Della Torre

马冬青 译 Translated by MA Dongqing

吴美萍 校 Proofread by WU Meiping

引言

在过去的几十年中,建筑再利用一直受到人们的广泛关注,除了经常以某种形式出现在建筑艺术相关的古典书籍中,它还是一个与建成环境长期存在相关的历史话题。再利用和更新在1980年代的意大利是个热门话题,当时出版的相关书籍[1]如今仍值得关注。同样,在国际层面上,欧洲以外的人们也开始对城市的历史遗迹产生文化认同感,解决再利用问题变得迫在眉睫。为了寻求更佳的解决方法以及相应决策的实施标准,大量的研究与实践由此而生。

如今,循环经济学的视野和对可持续性的全面认知,使得我们看问题的角度发生了彻底改变。整个决策过程也因此变得更加复杂,因为现在已经不再需要考虑该地区建筑再利用和新建建筑之间的投资差异,而是需要从长远角度结合社会、文化和环境因素进行综合考虑。

因此,我们需要在有关保护和再利用的讨论中引入新思路,过去在讨论建筑遗产再利用问题时往往太过注重“基于设计的研究”(research by design),而该方法往往缺乏对建筑遗产本体的基础性认知。[2]

一、共同演变进程

引入共同演变的概念是十分有效的,对理解时间与变化的议题有所助益。这种概念来源于生物科学,指的是达尔文进化论中两个或多个物种在进化过程中的相互作用。如今的共同演变模式已经在生命科学之外的许多领域得以应用,为认识论层面上的共同演变提供了有力逻辑[3]并形成一个系统的跨学科研究方法。

共同演变在文化人类学、考古学和人类史等学科中的应用便于我们理解其趋势和变化,就像达尔文思想可以帮助我们更好理解演变过程一样。相比较而言,共同演变在经济学中的应用更类似于我们需要解决的建筑遗产再利用问题。在经济学领域,以理查德·诺加德(Richard B. Norgaard,1943— )等人[4]的研究为代表,将经济与生态资源相结合进行研究,其中共同演变被用来阐述生态资源的变化趋势,经济学家用其探究区域竞争优势的缘由,并在此基础上开发了地区的创新与变革管理模型(models for innovation and change management)。这些研究试图将变化理解为相互对抗的因素之间互相作用或某些绝对随机事件的结果。[5]然而,也有学者认为这些虽然能够描述共同演变过程,将其视之为系统复杂型的产物,但在其他过程中,共同演变却是以某些外部行为为导向的。

在那些用共同演变概念作为阐释工具的领域中,文化景观领域可能是最接近历史保护的。在意大利,“地域主义者”(territorialist)将地域视为一种高度复杂的生命系统,并开发了一系列处理生态系统的复杂方法。因此,将文化景观定义为复杂的适应性系统既包含了其初始地的复杂性,也体现了其中共同演变的概念。尼尔斯·丹尼尔和罗斯·罗宾(Daniel Niles and Roth Robin)为了进一步“扩展进化”(extended evolution),提出将传统农业景观理解为一种复杂“生命知识体系”(living knowledge systems)。在该体系中,传统农业景观不再仅仅作为过去的历史遗迹资源而受到保护,而是作为新参与者,通过与社会进程的互动从而促进整个区域的发展。在他们看来,文化遗产保护相对简单,即使物质遗产和非物质遗产保护之间还没有完全融合起来。此篇文章旨在将建成文化遗产也视作一个生命知识体系。20 年前,在布里克森(Bressanone)举办的维护(maintenance)会议上[6],本文作者提出了保护的认知基础需要参考共同演变的概念以及“从存在到成为”(from being to becoming)的认知步骤[7],需要指出的是,共同演变的思想和协同进化式经济学启发我们系统地看待预防性保护。将历史建筑视为一个生命知识体系有助于我们从根本上看待传统技术和新技术之间的争论,这不仅被看作不同观点之间的比较,而且应该开展成为实现共同演变的绝佳机会。

二、共同演变与适应性

为了将共同演变这一概念应用于历史建筑的保护与再利用,在此有必要将共同演变与另一个概念“适应性”(adaptation)进行比较。适应性是一个很普通的词汇,其含义对普通老百姓来说很清楚,但它在学术领域中,具有专门的含义。一般来说,英语通用词典中,适应性是指为了适应不同环境而改变自身的过程;而在生物学中,它指的是随着时间的推移,生物为了继续生存,而逐渐发生细微的改变以应对日异变迁的环境的过程。因此,根据事物在进化过程中对环境造成的影响,将其归纳为两种不同的演变过程,其中的区别在于:在适应性过程中,事物不会对环境造成影响,而在共同演变过程中,除了事物本身产生变化,环境也会受到事物存在的影响随之一起改变。

文字是一成不变的吗?文字的选择又重要吗?如果是这样的话,那么形容词“适应性的”应该以某种形式限定一个过程,并阐述其特性,即不仅仅是简单的再利用,而是适应性的再利用。“适应性”和“顺从”(compliance)这些词,强调的是适应变化而非影响变化的能力。换句话说,如果有人告诉我再利用是适应性的,那么毫无疑问我的理解是为了满足新的需求,根据所需功能对现用建筑进行的改造。否则,当根据建筑物本身所提供的功能来决定新的使用方式,与此同时尽量避免建筑改动并考虑保存其价值,“适应性”一词将无法完整地描述整个动态变化过程:因为建筑物本身也在影响整个改造进程,在整个过程中,建筑物和新的需求都在不停地发生改变。因此在我看来,正确的用词不是“适应性”,而是“共同演变”。

三、历史建筑的适应性再利用案例

在建筑再利用的历史进程中,“适应性”再利用是经常发生的,而且我们往往会欣喜地发现,大部分再利用的建筑物会因为新功能的加入而产生了整体空间的复合性和多样性。历史上有许多杰出的再利用案例:比如尼科西亚的哥特式大教堂[8](Selimiye Camii)被改造成清真寺,锡拉库萨的多立克式神庙(Duomo di Siracusa)[9]则转变成基督教大教堂。但也许因为它们太杰出了,以至于对我们的理论研究并没有太大帮助。[10]与此相反,如果我们观察帝国时代修道院[11]再利用的一般过程,除了一些特殊情况,就会发现:同一类的建筑物彼此相似,却被机械地改造成学校、军营、工厂、监狱和仓库,也就是说新功能的选择更多取决于建筑所在的位置而不是建筑本身的既有特性。在这里,唯一被认知的价值就是建筑的使用价值,因为建造技术并没有发生改变,原有的建筑空间和承重墙通过非常经济实用的方式得以重复利用。总体来说,整个建筑的改造并没有造成很大的破坏,在许多情况下,功能的进一步变化往往会导致许多的恢复式修复 工 程(recovery restorations)[12],这 种修复方式完美地保存了建筑结构的“历史 厚度”。[13]

这些案例诠释了被我们称为“适用性再利用”的行为:由于资源的匮乏,人们更多地选择再利用而不是破坏和重建,同时再利用过程中的大部分操作毫无规章可循,只考虑到建筑本身的使用价值,完全忽略掉其他历史价值。如今,在生命周期和循环经济的思维框架内,此类再利用方式可能会寻找到新的出口:再利用方式的选择需要基于环境和经济因素进行评估,通过社会和文化层面来提升可操作性策略,而不仅仅是一味针对再利用进行建筑设计。

四、不断演变的价值

历史建筑的再利用创造了众多优秀作品,这些建筑在其“一生”中面对多种变化而被用作不同用途。有时候它们只为了适应新的使用需求,有时候又会因为其本身强大的建筑特性,只在原有建筑结构的基础上进行适应性改造。因此我们不仅要关注建筑本身的改动,还要研究这些建筑深层次价值上的改变,在这里我们引用“价值”(significance)这一概念[14],并在其前面加上形容词“不断演变的”(evolving)。一个非常重要的观点将被引入:即我们正在经历着从专家主导到用户主导的再利用策略的转变。[15]

问题是双重的:材料保护在认知历史建筑起什么作用,以及使用者在定义“价值”方面起什么作用。改造后原来的场所精神(original sense of place)到底被保留了多少,以及赋予了场所哪些新的内涵?保留下来的材料痕迹(trace)[16]有多少能够帮助人们理解历史的多样性?

举个例子来说,科佩尔的圣母忠仆会(Serviti Order)[17]修道院在改造后成为该市的妇产医院。在改造过程中,虽然在整体上并未摒弃传统的威尼斯特色,但建筑本体发生了巨大改变。[18]这种功能上的更替,使得建筑更好地服务于当地社区居民,二者的关系变得紧密起来。但不可置疑的是,随着时代的变迁,建筑不可能一成不变。因此在下次改造时,选择保留哪些建筑元素、适度利用哪些构件就成为非常棘手的问题。当面对多样且不断变化的社区群体时,当考虑他们如何通过改变自身的需求和提出新的适应性要求来居住在再利用建筑中时,我们需要关注的就不能仅仅是“过去发生了什么”和“当下再利用设计过程中发生了什么”,而是从“长远角度看会发生什么”。这些被利用的建筑会给未来的新用户传递相关信息吗?这些信息能影响新用户的需求吗?

共同演变思维毫无疑问影响了人们对过去的理解:摒弃单一的描述,激发人们对混合(hybrid)、杂糅(complex)和分层印象(layered)的追求,传统修复专家主张将建筑恢复到过去某一阶段的样式,认为使用该方法可以方便公众了解修复。这是一种典型的专家主导或者说自上而下的方式。与此相反的是,以社区为中心的修复方法,基于用户背景的研究,通过丰富的协同演变来建立一种更有趣的体验。

这种价值上的变化和动态发展特性不仅重塑了人们对过去的理解,也成为对未来负责任态度的一个重要原因。一旦再利用过程考虑了除使用价值之外的其他价值,并基于整个循环经济框架的视野考虑问题,就需要在决策制定和干预措施方面采取一种负责任的态度。在干预过程中,非物质方面的问题(nonmaterial issues)成为要首先考虑的要素,但这并不是指应明确具体的“非物质价值”。而基于设计的研究(research by design)方法论下的建筑设计所阐释的内容往往对具体要遵循的“非物质价值”进行了限定。[19]正如彼得罗·马特拉奇(Pietro Matracchi)写道:“我们天真地认为可能会出现某些开放的思维,这些思维受到那些想象的‘设计原则’[20]衍生而来的神秘知识和技能的滋养,它能够给我们的建筑遗产带来改变,并给它带来一个更美好的未来。”如此天真而未经仔细推敲的方法论可以作为一种新兴的独立学科被提出来,真的令人难以置信。

这种不仅仅考虑使用价值的研究方法,削弱了传统思维对专家及其相关遗产理论主导思想的认可,逐渐意识到用户主导思维的优势与多样性。价值并不是事物和场所的一成不变的属性,它也不能通过霸权主义声明来定义,而是通过用户的体验不断地被重申。文化的价值正在显现,而设计师的责任则是保留和提升历史建筑将来在协同创造上的潜力。

五、遗产再利用的共同演变模式

场所精神一直在不断发生变化,设计师们必须要意识到,只有充分关注一个场所内不同的使用者的体验组成,才能更好地将其保留下来。通常人们认为必须延续原有建筑的使用功能才能保留场所精神,但随着时间的流逝,人们对功能的需求开始发生改变,这导致了许多无法解决的问题。例如,当今人们对住宅或办公室的室内微气候要求比过去更高,因此必须通过建筑性能的升级才能满足现有人的使用需求,而这可能会对历史建筑造成毁灭性的破坏。因此,出于物质性保护的原因,要在建筑物中引入新功能,就需要保证其与保护建筑价值的要求相一致。[21]

人们开始逐渐放弃通过保留建筑原有功能来感知历史建筑真实性价值(authentic value)的做法,而是尝试通过其他途径来感知真实性,毕竟建筑并不是通过外观而是通过实际空间的体验来感知的。历史建筑的功能选择并不是一个容易的问题,因为不同使用者对空间的体验各异,很难达到统一的标准。

卢西娜·拿破仑(Lucina Napoleone)提出不能忽视美学要素,一味保护可能也是一种对责任的逃避,并提及了毛里 齐 奥· 费 拉 里 斯(Maurizio Ferraris,1956— )的“痕迹”(traces)概念[22]。但是以下问题值得深入探讨:选择哪个时期以确保用户对承载过去使用痕迹的内部空间产生正确认知?有多少用户/游客能够通过考察痕迹来体验场所精神而同时不分散注意力?游客如何看待被视为大众旅游胜地的纪念性教堂或清真寺?

问题在于,再利用设计师无法控制未来将要发生的事情及其演变过程。如果共同演变可以引导,或者至少能够起到一定影响作用,那么再利用项目就有可能呈现未来空间的可能形式,简单地确定哪些建筑特性被保留或被放弃。因此,设计者有责任控制未来共同演变进程的灵活程度。其目标是尊重场所精神,通过调研丰富其方法和阐述,从而提升场所的复合性和多样性。

当卢西娜·拿破仑提出我们要保护什么的时候,二十年前我给出的答案是“共同演变的潜在可能性”。这意味着要考虑到改造对象的不完美,避免一刀切。[23]就像达尔文所说的那样:多样性和不完美是新生态学、新伦理学、新美学(new ecology,new ethics,new aesthetics)的理论基础,而“缺乏”则是一种潜在的激发要素。这些认识论层面上的反思看似脱离了实践,但最近几年确实有些基于该理论的实际应用项目。

六、结论

以社区或用户为中心的历史建筑的未来设计,需要重新定位专家(即建筑师)的角色。其任务不再是对价值的认知。在过去,这种价值方面的认知能够启发和帮助人们从文化上正确地理解场所精神,而现在,专家(即建筑师)的任务则是要探讨多种方法以保证认知多样性的合理化。一个成功的再利用项目,除了能够可持续地满足新功能的相关要求之外,还能充分展示共同创造行动的丰富性,而其离不开不同社区的热情参与。

同样,在体验经济的逻辑中,建立遗产-旅游共创模式(tourism co-creation)是实现用户高满意度的关键。[24]即使当传统建筑的用户不是游客而是普通市民时,从用户体验和满意度的角度来说,我们仍然可以学到一些东西。在这里,建议将四个决定性的因素(教育、美学、娱乐、逃避现实)结合起来,这成功地解释了热那亚耶稣学院的壁画大厅内部增加一层的原因。[25]

另一方面,在未来再利用的议程中,需要考虑数字工具的使用以及表演艺术为社区参与所提供的机会,明确认识到:“没有数字互动技术的纳入和使用,就无法实现对建筑的审美感知和创造。”遗产保护前后的干预行为管理,应该同时包括计划性保护和对智能型遗产合理利用行为的推广,这对实现多方面综合考虑的再利用进程至关重要。因此,应该将再利用纳入管理计划中,这样有助于从长远角度全面认知其干预行为,从而以开放的姿态面对未来的自由式共同演变。

注释

[1] 如米兰理工大学建筑与城市研究学院教授卡洛 琳 娜· 迪 比 亚 斯(Carolina Di Biase)于20 世 纪80 年代出版的《建筑物再利用和再开发》(Riuso e riqualificazione edilizia negli anni’80)一书,是由1980 年在米兰举办的会议“再利用与周围环境、居住和城市政策”(Riuso e dintorni,politica della casa e della città)的论文汇集而成,其中主要议题有:探索城市中再利用建筑的原因、城市与区域内的再利用、再利用的语言、保护的范围和方式。——译者注

[2] 根据作者解释,如今普遍认可的 “基于设计的研究”(research by design),以建筑师和室内设计师为主导,一味地对再利用进行建筑设计,缺乏对既有建筑本身的研究,在作者看来,这种手法是不恰当的。——译者注

[3] 此处作者指的提供了一个跨越环境和社会这两个层面上的有力逻辑(environmental and social determinisms)乃是借用了下文提到的理查德·诺加 德的观点。——译者注

[4] 此处作者主要借鉴理查德·诺加德和杰罗恩·范登伯格(Jeroen van den Bergh,1965— )的观点:理查德·诺加德是加州大学伯克利分校能源与资源小组的生态经济学教授,是生态经济学领域的创始人之一和领导者,他勾勒了一个生态经济的协同进化研究机制。他的研究着重解决复杂的社会环境如何挑战现代科学和政策观念的问题,并探索社会发展与生态环境和社会经济系统之间共同进化的关系,对我国当前生态文明建设具有重要的方法论启示;杰罗恩·范登伯格是巴塞罗那自治大学环境科学与技术研究所ICREA研究教授,他的研究方向是经济学、环境科学与创新研究之间的交叉合作。——译者注

[5] 相互对抗在这里可以理解为类似于上文提到的社会发展与生态环境这两个看似矛盾的个体之间的对抗。——译者注

[6] 布里克森(Bressanone)是意大利北部的一个城市,1999 年在该地举办地“科学和文化遗产研究会议第15次会议”(Convegno di Studi Scienza e Beni Culturali XV),重新思考了与建筑维护(maintenance)相关的理论研究、维护材料与新技术。——译者注

[7] 从存在到成为(from being to becoming)体现的是一种预防性保护的思维,意味着逐渐开始对既有建筑的不断变化与未来发展的潜力开展关注。——译者注

[8] 尼科西亚的哥特式大教堂也被称作“塞利米耶清真寺”(Selimiye Camii),是一座位于塞浦路斯的清真寺,与伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂齐名。它在前期是一座哥特式的大教堂,随着奥斯曼帝国在1570 年占领尼科西亚,被改造成一座清真寺并延续至今,其中大量丰富的壁画、雕塑和花窗玻璃均被破坏。——译者注

[9] 锡拉库萨(Siracusa),是位于意大利西西里岛上的一座沿海古城。文中提到的多立克式神庙指的是雅典娜神庙,历经两次改造,分别为7世纪改造成拜占庭式的主教堂,以及17世纪因地震损坏将教堂立面更改为巴洛克建筑风格。——译者注

[10] 就如前面提到的塞利米耶清真寺这类出名建筑,因为战乱以及政权的更迭而使得其功能发生颠覆性的改变,这就意味着对它们的改造并不能遵循一定的准则,从而也不能帮助人们通过事物发展的普遍规律来构架理论研究。——译者注

[11] 此处的帝国时代指的是15—19 世纪。——译者注

[12] 根据作者解释,此处的“恢复式修复”(recovery restorations)指的是通过简单的修改,使建筑物的使用和历史意义得以恢复的修复方式,这种修复方式可以很好地追溯建筑物的“历史厚度”。——译者注

[13] 根据作者解释,此处的“历史厚度”(history thickness)指的是不同历史阶段的信息层的传承,未来公众可以通过建筑物上众多的信息来追寻建筑的过去,建筑也因此将其丰富的历史传递给公众。——译者注

[14] 根据作者解释,此处将“significance”一词翻译成价值更为贴切。“significance”一词来源于布拉宪章,体现了对过去、现在或未来的美学、历史、科学、社会和精神等价值的认知,对于不同的个人或群体可能具有不同的价值意义。——译者注

[15] 传统的专家主导模式,多从建筑本身的历史、美学、科学、技术等学术性价值来考虑,往往忽略其使用等社会功能,而引入共同演变就意味着我们需要考虑到除建筑之外的各类社会、文化等相关因素,因而作者提出遗产保护正在经历着从专家主导到用户主导模式的转变。——译者注

[16] 此处的“痕迹”(trace)对应着上文提到的“历史厚 度”,是指经历了建筑各个时期的保护与改造后,所保留下来的客观的物质痕迹。——译者注

[17] 圣母忠仆会(Servite Order)是罗马天主教最初的5 个托钵修会(mendicant order)之一。其宗旨是圣化成员、传播福音,特别恭敬七苦圣母。——译者注

[18] 科 佩 尔( 斯 洛 文 尼 亚 语Koper、意 大 利 语Capodistria)隶属斯洛文尼亚,与意大利毗邻,由于其特殊的地理位置与历史沿革,该地的建筑具有丰富的威尼斯特色,对跨地域建筑的研究很有帮助。圣母忠仆会修道院最开始在当地社区扮演着宗教的角色,后来因为功能的废弃而被改造成医院。——译者注

[19] 根据作者解释,非物质方面的问题(nonmaterial issues)应该是不断变化的,并且取决于研究的深度。而基于设计的研究(research by design)将非物质方面的问题看成是唯一的、静态的。如果意识到设计应该考虑多方面的因素,那么设计本身将更加全面,并能够吸引用户。否则,它只是建筑师的游乐场。——译者注

[20] 这里的设计原则指的是上文提到的“基于设计的研究”方法论。——译者注

[21] 这里指的是新功能的引入应考虑建筑的真实性(authenticity),对应着下一句的历史建筑的真实性价值(authentic value)。——译者注

[22] 毛里齐奥·费拉里斯(Maurizio Ferraris,1956— ),意大利著名的哲学家和学者,主要的研究领域是诠释学、美学和社会本体论,以《新实在论宣言》(Manifesto of New Realism)闻名于世。1983年,其“痕迹”(traces)理念初见雏形,并在2012年出版《资料性:为什么留下痕迹》(Documentality:Why It Is Necessary to Leave Traces),以一种崭新的方式谈论社会现象,留下痕迹以待日后使用是他最根本的主张。——译者注

[23] 由于建筑的不完美,才使得建筑的改造不可能一蹴而就(自身条件、社会条件等一系列的限制),也就解释了为什么需要一个不断演变的进程。——译者注

[24] 为了更好地理解什么是体验经济(the experience economy)以及其如何在遗产旅游模式中应用,我们可以试着回忆一下中国的周庄、同里等古镇的旅游运营模式,在这些地方会安排一些特色的表演,让人感觉仿佛重新回到古时候的江南水乡,这种体验式的感受促进了当地旅游的发展,实现了一种遗产-旅游层面的共创。——译者注

[25] 热那亚耶稣学院(the Jesuits’College in Genova)内的壁画位于高处,为了更好地方便人们观赏壁画,局部增加了一层,从而丰富了使用者的体验。——译者注