存续与新生

2020-02-17沈旸SHENYang吴美萍WUMeiping

沈旸 SHEN Yang 吴美萍 WU Meiping

2018 年11 月,欧洲建筑师委员会(Architects’ Council of Europe)在荷兰莱瓦顿市组织召开了“建筑遗产的适应性再利用和转型”国际会议。作为2018 年欧洲文化遗产年的重要事件,该会议通过了“建筑遗产的适应性再利用宣言”,即《莱瓦顿宣言》。宣言明确了建筑遗产再利用对于文化、社会、环境和经济等领域的积极意义,推进了基于灵活性、公民参与、多学科合作、财政可行性等诸多因素的智能化流程,并呼吁遗产与当代建筑之间的有效对话。作为建筑遗产再利用方面的重要国际文件,《莱瓦顿宣言》基于历史、立足当下又着眼未来的概括性总结值得关注。

纵观历史,建筑再利用古来有之,但多为出于经济和功能之实需。直到19 世纪,现代保护运动兴起,人们才开始从遗产保护的角度思考建筑再利用的问题。19 世纪中叶,法国建筑师维奥莱-勒-迪克(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc,1814—1879)提出“保存建筑的最好办法是为它找到一个功能,然后通过修复以满足新功能所需要的所有条件”;20 世纪初,奥地利学者阿洛伊斯·里格尔(Aloïs Riegl,1858—1905)将使用价值纳入其提出的文物古迹价值评估体系。维奥莱-勒-迪克和里格尔,皆为欧洲现代遗产保护理论的重要奠基人,其观点也均成为后来欧美学者研究建筑再利用问题的理论基础。

在建筑学领域,自19 世纪末开始的现代主义建筑思潮引发了建筑实践和建筑教育的巨大改革,着重于追求独特和创新;但其后二次世界大战带来的巨大破坏,为现代建筑建造和建筑遗产保护带来了契机,新建筑活动遍布欧美国家,遗产保护理论和实践也迅速发展。自1970 年代开始,欧美国家由于经济发展的压力以及对环保节能、可持续性和循环经济学的提倡,其新建建筑活动剧减,使得建筑师将其关注点逐渐从现代建筑设计转向既存建筑改造设计,也使得建筑遗产保护界将其关注点逐渐从标准严格的保护和修缮转向再利用和适应性改造。

在此背景下,建筑再利用被作为专题研究,建筑学领域学者从建筑类型、建造技术、建筑策略和室内设计等方向展开研究,建筑遗产保护领域学者则提出了适应性再利用、可持续性再利用和共同演变式再利用的不同概念。与此同时,欧美的一些高校开始在建筑学本硕教育和遗产保护专业硕士教育中开设关于建筑再利用的专业课程,近几年,更有高校专门开设了“建筑遗产的适应性再利用”专业硕士项目。这些内容在《1970 年以后欧美建筑再利用的学术发展概览》一文中均有介绍。

时至今日,建筑再利用已经成为一门涉及建筑学和保护学的交叉学科,其成功开展需要综合建筑学、遗产保护学、人类学、经济学、环境工程学等多学科的专业知识。正如《建筑遗产再利用的共同演变策略》一文指出的,过去在探讨建筑遗产再利用问题时往往太过注重“基于设计的研究”,缺乏对建筑遗产本体的基础性认知。文章还认为,建筑再利用不应该仅仅被看作对复杂环境和人们使用需求的一种适应性改变,而应该以一种辩证的思维来看待保护和再利用过程中的所有选择,强调关注建筑遗产的未来价值,鼓励从当下的使用需求转变到对保护和改造的长期评估上面。

在具体项目中,建筑再利用的成功实践需要结合不同类型建筑遗产特色及其社会需求等方面进行综合考虑。《欧洲教堂建筑的适应性再利用研究:对遗产转型的批判性评价》一文回顾了欧洲应对冗余教堂建筑的使用、维护、财务、所有权分配和遗产保护等问题而做出的多种适应性再利用方式,探讨了不断变化的教堂建筑遗产价值以及其可能在未来发挥的作用,以为教堂建筑适应性再利用的全新决策模式提供参考;《革新计划:海平面上升背景下可视化技术在沿海遗产保护领域中的应用》一文探讨了沿海建筑遗产的先锋性适应性措施和再利用方式,就此类遗产面临的困境指出了既有遗产保护概念的局限性,着重论证了可视化技术在沿海建筑遗产更新和对应保护对策制定进程中所发挥的作用。

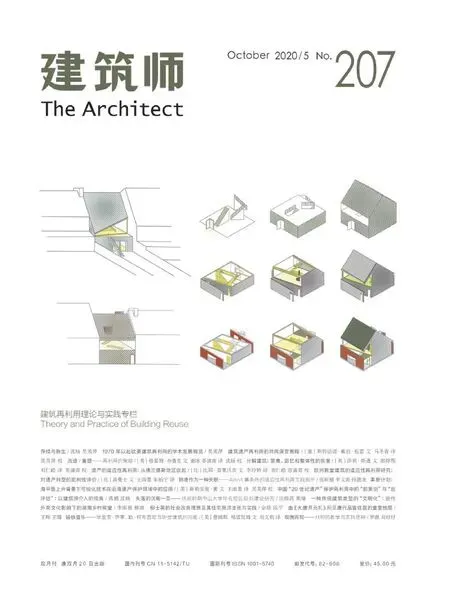

立足当下,建筑再利用可以作为建筑遗产保护的一个重要战略,也可以作为建筑设计的一个重要领域,尽管建筑设计和遗产保护的目标不同,但二者均能为建筑再利用提供其特定的专业知识营养。《改造/重塑——再利用的策略》一文从室内设计师角度提出了理解建筑、设计和室内空间的三个情境(临近性、居住性和个体性)以及可以激活这些情境的策略,包括“干预”(intervention)、“置入”(insertion)、“装置”(installation)、“重组”(reprogramming)等不同策略解决如何对现场发现的物质再利用、如何在新环境中使用建筑以及如何表现特定的空间特征等问题;《中国20 世纪遗产保护再利用中的前策划和后评估:以建筑师介入的视角》则从建筑设计师角度探讨了如何构建适应中国当下需求的20世纪遗产保护利用流程、操作方法和决策系统,提出了遗产再利用项目策划流程以及将后评估手段作为优化方案和验证实施效果的工具并将其紧密衔接建筑遗产价值实现的全过程。

而基于往昔的研究分析,则能帮助读者认清建筑再利用的历史演变和当今定位。《分解建筑:聚集、回忆和整体性的恢复》介绍了历史上建筑改造的代表做法,指出改造并不仅仅是实现简单的功能/使用上的变化,而是通过对集体记忆、身份认同、传统、历史和文化等主题的阐释,将改造后的建筑与过去建立联系,并最终实现既存建筑的可持续性;《遗产的适应性再利用:从佛兰德斯地区谈起》则从历史角度对适应性再利用这一现象进行定位,介绍了当代欧洲的相关政策,着重介绍了比利时佛兰德斯地区目前的相关政策和不同类型建筑遗产再利用的项目实践。

反观中国当下,也已经到了增量建设大幅度减缓的阶段,基于建设“文化自信”和“留住乡愁”的时代需求,建筑遗产的保护和传承日益受到关注,建筑师及相关行业工作人员也将面对更多的建筑遗产保护和再利用问题。而我国建筑教育自20 世纪初开展以来,从早期受世界范围内的现代主义建筑思潮影响到改革开放之后应国内高速城市化进程的时代需求,其教学一直注重现代建筑设计理论和方法,鲜有涉及建筑遗产保护和再利用的专业课程,加上目前国内建筑遗产专业教育尚未普及,也亟需考虑通过本科专业课程或者专业硕士项目来完成建筑再利用的专业性训练和培养此方面的专业人才。

基于此,本专栏特邀来自国内外高校长期从事建筑再利用研究和实践的学者,介绍相关的学术思考和实践经验,以期为更好地理解建筑再利用问题和开展相关研究、教学、项目实践提供些许参考。