汉语结果构式词汇句法过程的演变研究

2020-02-17林海云张小春

林海云,张小春

合并(incorporation)和融合(conflation)最初是学者在解释英语名源动词的形成过程时提出的观点。Hale和Keyser提出英语中非作格名源动词(如“dance”)是通过中心语移动的词汇句法过程产生的,是合并;Hale和Keyser之后修正了这个观点并提出了一个新的概念“融合”,他们认为融合没有发生中心语移位,而是与合并(merge)同时发生的,“dance”的句法生成是融合不是合并[1]。Haugen进一步指出名源动词有两种形成途径:一种是合并,一种是融合,并且比较了合并和融合的差别。合并包含了中心语移动,句法操作是复制,融合的句法操作是复合(compounding)[2]。

(1)John shelved the books.

(2)John saddled the horse.

“shelve”“saddle”等名源动词是通过复制起源名词的语音矩阵,进入轻动词的句法位置形成的,它们的词汇句法过程是合并,包含中心语移动:占据补足语位置的起源名词,其语音矩阵复制到对应的句法空位上[3]。

但是,有的名源动词不是通过合并而是通过融合产生的。如:

(3)John smiled his thanks.

(4)Sue was hammering the metal.

融合与合并不同,因为名源动词“smile”“hammer”句法结构中没有可供起源名词移位的句法位置,起源名词不能移位,而是被用作状语直接附加到动词中心语,直接插入到轻动词位置。

总的来看,合并和融合的差别在于两点:一是合并和融合的词汇句法过程不同,合并是中心语移动,起源名词合并到动词位置,融合是起源名词用作状语直接插入到轻动词位置;二是起源名词的来源不同,合并的起源名词源于补足语,复制其语音矩阵形成名源动词;融合的起源名词不是名源动词的直接论元,它通过直接附加到动词中心语形成名源动词。

汉语中的名源动词同样有合并和融合两种形成过程,合并和融合不仅可以用来解释名源动词的句法生成,还能用来分析汉语结果构式词汇句法过程及历史变化,这种历史演变具有类型学上的意义。

一、上古汉语名源动词的词汇句法分析

上古汉语中的名源动词数量很多,根据起源名词在句中格角色的不同,名源动词可以分为位移动词、方位动词、施事动词、终点动词、工具动词等类别[4],上古汉语中的名源动词种类也很多。

(5)赵旗夜至于楚军,席于军门之外。(《左传·宣公十二年》)

(6)王此大邦,克顺克比。(《诗·大雅·皇矣》)

(7)左右欲刃相如。(《史记·廉颇蔺相如列传》)

(8)将入门,策其马。(《论语·雍也》)

除了例(7)和(8)的工具动词“刃”“策”,其余名源动词的词汇句法过程是合并。在这些例子中,起源名词通过复制,移动到动词位置,生成名源动词。以“王”为例,其词汇句法分析如下:

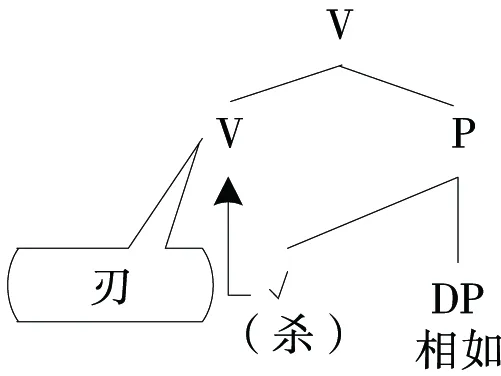

工具动词“刃”“策”的词汇句法过程与其他名源动词不同。根本不同在于,工具类名源动词的论元结构中没有一个提供给起源名词的论元,起源名词不能移位。因此,这类工具类名源动词的生成过程不是合并,而是融合。以“刃”为例,起源名词是作为状语直接插入轻动词位置。如下所示:

除了“刃”和“策”,先秦还有很多工具类名源动词,如“凿”“罗”“厉”“兵”“笔”“鉴”“筑”“钻”等都是通过融合生成的。特别是下面的例子,名源动词不再含有具体的工具意义,而只是表示动作行为的方式,方式与轻动词直接复合,它们的句法生成只能是融合。

(9)南宫万奔陈,以乘车辇其母。(《左传·庄公十二年》)

(10)见白书,乃钻火烛之。(《史记·孙子吴起列传》)

可见,上古汉语中名源动词的生成过程有合并,也有融合。结果构式的生成过程与名源动词类似,也有合并和融合两种类型,但是出现的时间不同。融合类型的结果构式到中古以后才逐渐出现,并且导致汉语结果构式的句法形式发生了很大的变化。结果构式从意义上看包括了趋向结果和变化结果,一般认为结果也是抽象的路径,结果包含了路径[3],因此我们把趋向结构和变化结果构式统称为结果构式。下面我们分别论述趋向结构和变化结果构式的历时变化过程。

二、趋向结构从合并到融合

Talmy根据运动事件路径成分编码方式的不同,将语言分为动词框架语言(如西班牙语和日语)和附加语框架语言(如英语和汉语)。动词框架语言的路径和词根合并,用主要动词编码;附加语框架语言的运动方式与轻动词融合,路径单独用附加语编码[5]。如:

(11)a.La botella entró a la cueva (flotando). (Spanish)

the bottle MOVED-in to the cave (floating)

b.“The bottle floated into the cave. ”

现代汉语虽然是典型的附加语框架语言,但是从历时来看,汉语经历了语言类型的转变[6]。我们考察趋向结构表层形式的变化,发现趋向结构的词汇句法过程经历了从合并到融合的历史演变。下面以“奔”“走”为例来分析。

上古时,“奔”“走”直接带处所宾语,处所成分是位移的终点。

(12)齐侯驾,将走邮棠。(《左传·襄公十八年》)

(13)与其妻扶其母以奔墓,亦免。(《左传·襄公二十五年》)

“走”“奔”虽然都是表位移的方式,但语义结构中隐含路径的概念成分。底层结构中“路径”通过中心语移动,与高层结构中的轻动词合并,生成趋向结构。表现在词汇句法结构上是这样的:

“奔”“走”也可以与其他位移动词或趋向动词构成连动式,后面的处所成分是二者共同的宾语,二者运动的终点重合。

(14)是日微樊哙奔入营谯让项羽,沛公事几殆。(《史记·樊郦滕灌列传》)

东汉以后,与“奔”“走”连用的路径动词增多。

(15)卧处比有一溪,相去三五十步,犬即奔往入水,湿身走来卧处。(《搜神记》卷二十)

唐五代时期与“奔”“走”连用的路径动词包括“入”“至”“向”“到”“出”等。

(16)翃奔到奉天,加御史大夫,改将作监,从幸山南。(《旧唐书·列传第一百零七》)

(17)走到下坡而憩歇,重整戈牟问大臣。(《变文·捉季布传文》)

那么,此时的路径动词是连动式的后项动词,还是已经语法化为趋向补语?梁银峰认为魏晋时期的这类结构应该已经属于动趋结构,因为出现了这样的例子[7]:

(18)飞来双白鹄,乃从西北来。(《古辞·相合歌辞十四》)

“飞来”后面带施事宾语,“飞来双白鹄”理解成“飞而来双白鹄”不自然,不合适把“来”看作是独立的句法实体,而应该把“飞来”理解成为一个整体[7]。也就是说施事成分后移导致趋向动词和主要谓词紧密度增强,并逐渐取消了二者的句法边界,连动式重新分析为动补结构。同时由于“奔”“走”经常与路径动词连用,路径动词的运动意义受到“奔”“走”的压制,失去句法核心地位,变为次要动词,主要用来表征路径意义,“奔”“走”表征运动方式,是句法核心,整个结构语法化为动趋结构。当然,语法化是一个比较长的过程,但是比较明确的是此时已经出现了动趋结构。相应地,趋向结构的词汇句法过程也已经发生了变化,上古时期是路径通过移动,与动词合并,唐以后动趋结构中的“奔”“走”只表运动的方式,不再隐含路径成分,方式直接与轻动词复合,路径则单独由趋向补语编码,动趋结构的词汇句法过程是融合。以“翃奔到奉天”为例,其词汇句法分析如下:

史文磊认为“奔”“走”在上古是综合动词,“奔”“走”表征运动事件,其中的概念成分[方式]、[路径]与轻动词合并,一起用主要动词“奔”编码[8]。这种说法有值得商榷的地方。Levin和Rappaport将动词分为方式动词与结果动词两大类,并且强调单一动词无法同时编码方式义和结果义,提出方式义和结果义在语法结构中成互补分布的理论主张[9]。状态变化事件是隐喻的运动事件,结果是抽象的路径,一个位移动词也不能同时编码方式和路径。Levin和Rappaport又指出当一个方式动词习惯性与结果状态联系在一起,只有在方式成分意义隐伏时,结果义才能在动词的某些用法中凸显出来,反之结果动词亦然[10]。比如“杀”,正是由于它经常性地隐含结果,它们的方式义不明显,动作不像其他方式动词那样具体。同样 “奔”“走”等动词隐含路径意义,当带上处所宾语时,它们的路径义凸显,方式义隐伏。英语中也有这样的例子:

(19)The boy ran in the kitchen.

The boy danced in the kitchen.

The boy danced into the kitchen.

“ran in the kitchen”是有歧义的,因为“run”不是纯方式动词,含有方向意义。所以句子有两种解读,一种是非作格用法,“run”表运动的方式,句子表示“孩子在厨房里跑”;一种是非宾格用法,“run”用作轻动词或系动词,运动方向意义凸显,句子表示“孩子进入厨房”。“danced in the kitchen”则只能是非作格结构,“dance”是纯方式动词,不含方向的意义。“danced into the kitchen”是非宾格结构,介词“into”表路径。

上古汉语中的“奔”“走”与“run”类似,都是隐含了路径意义的位移动词,但是同一动词不可能同时编码方式义和路径义,因此如果“奔”“走”等动词在表征路径义时,方式义就应该隐伏,结构是非宾格结构,而不能说方式、路径同时与动词合并。古汉语里有这样的用法,比如:

(20)a成衍奔平畴。(《左传·襄公十三年》)

b单子亡,乙丑,奔于平畴。(《左传·昭公十二年》)

(21)a纣反走,登鹿台,遂追斩纣。(《史记·鲁周公世家》)

b纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其珠玉。(《史记·周本纪》)

上古很多这样的用例,表达的意义没有差别,只是形式上有差别。a句中的位移动词直接带处所宾语,路径和轻动词合并,“奔”“登”的路径义凸显,方式义隐伏;b句在动词后带上介词“于”,虽然对“于”的性质和用法争议很多,但这里的“于”可能是标示作用,标示路径,此时的“奔”“登”凸显运动的方式,路径意义隐伏。

三、变化结果构式从合并到融合

状态变化事件是隐喻的运动事件,变化结果构式和趋向结构有相似的句法表现。从历时来看,汉语变化结果构式的表层形式发生了很大的变化。上古变化结果构式的词汇句法过程是合并,也就是中心语移位,结果与词根合并。中古以后,特别是“强结果”的出现,主要动词和结果谓词在结构上没有关系,二者是完全独立的,此时变化结果构式的词汇句法过程只能是融合,结果单独编码,方式与轻动词直接复合,生成变化结果构式。

上古汉语主要用单个状态变化动词表达结果。如:

(22)惠公之季年,败宋师于黄。(《左传·隐公元年》)

也可以是连动式:

(23)韩太子苍来质伐取韩石章,伐败赵将泥。(《史记·秦本纪》)

这些用例都是用单个状态变化动词来表达结果,底层结构中“结果”语义成分通过中心语移动,与高层结构中的轻动词“CAUSE/GO”合并,生成变化结果构式。以“败”为例,其词汇句法结构如下:

由于连动式中V1的动作义很强,状态变化动词的动作义受到抑制,“结果”义凸显出来,这些状态变化动词逐渐自动化,连动式也逐渐语法化为动补结构,结果谓词作补语。这个过程学界已经论述得很清楚了,无须赘述。动补结构大多是通过这种途径发展而来,并且具备很强的能产性。变化结果构式表层形式的变化引发了其底层结构的变化,词汇句法过程也由合并变为融合。

当然,这个过程也不是一蹴而就的。比如“破”,魏晋南北朝时期已经有大量的动补结构,如“打破”“穿破”“踏破”“捣破”“锥破”“啮破”“坼破”“搦破”“擘破”“刺破”等,这些结果表示的都是由某个具体的动作行为导致“破”的结果状态,主要动词和结果谓词“破”在语义上有一定的联系或者主要动词隐含了动作行为变化的方向,二者不是完全独立的。因此,我们还可以认为这类构式的词汇句法过程是合并。比如:

(24)即打□破,还至家中。(《大庄严论经》)

(25)打破鸡子四枚。(《齐民要术·脂煎消法》)

这些例子我们还是可以认为变化结果构式的句法生成是合并,因为主要动词“打”隐含了动作行为变化的方向,即被击打的对象会产生“破碎”的状态变化,而结果谓词可以说是对主要动词隐含的结果状态的进一步明确和说明。但是,唐、五代时期出现了 “说破”“骂破”“照破”“笑破”等类似的结构,主要动词和结果谓词在语义上没有联系,在结构上没有关系。

(26)一从骂破高皇阵,潜山伏草受艰辛。(《捉季布传文》)

(27)余则为渠说,抚掌笑破口。(《祖堂集》卷三)

除了“破”,再举几个其他的例子:

(28)良(杞梁)妇圣,哭烈(裂)长城。(《王昭君变文》)

(29)孤猿叫落中岩月,野客吟残半夜灯。(《五灯会元》卷十)

这种结果也被称为“强结果”。根据J.Mateu的论述[3],不同类型的语言在结果构式的表现方式上差异很大。结果谓词指称的结果可以分为弱结果(weak resultatives)和强结果(strong resultatives):如果主要动词的意义和结果谓词的意义各自完全独立,这种结果是强结果;如果主要动词隐含了结果意义,或者隐含了发展变化的方向,这种结果就是弱结果。“强结果”与主要动词意义上没有联系,结果谓词和主要动词在结构上也没有关系。从词汇句法结构来看,“强结果”的生成过程只能融合,而不能是合并。因为结果谓词与主要动词在语义上没有联系,主要动词的论元与结果谓词没有题元关系;二者在句法结构上没有关系,主要动词的句法结构中没有提供给结果成分移动的句法空位,结果不能移位,不能与高层轻动词合并,而只能单独编码。从语义上来看,状态变化结果构式中的主要动词表示结果发生的原因或者方式,直接与轻动词融合,结果则用结果谓词单独编码。因此,在Talmy论述的状态变化的事件语义框架中,把结果谓词表征的事件称为主事件,而主要动词表征的事件称为副事件,主事件和副事件是一种伴随、支撑关系[11]。因此,主要动词实际上是一种附属成分,与轻动词“CAUSE”直接复合。其词汇句法分析如下:

四、从合并到融合的类型学意义

从上文的论述可以看出,趋向结构和状态变化结果构式在历时发展过程中,表层形式从由单个位移动词或状态变化动词来表征演变成用动趋式或动补式表征,它们的词汇句法过程也由合并演变为融合。融合不是汉语独有的,研究这种演变发生的过程,有利于我们研究汉语语言类型的变化,与其他语言对比研究,在类型学研究上很有价值。

所有的语言中都有路径动词,因此所有的语言都至少有一种动词框架的编码选择。但是,英语中的PP/AP结果构式以及汉语中的动词复合结构,包含了动词词根和轻动词的融合,则不是所有语言中都具有的。合并和融合的差异,基本上与Talmy提出的动词框架语言和附加语框架语言对应。动词框架语言是路径/结果与主要动词合并,附加语框架语言是方式与轻动词融合,路径/结果单独编码。从表层形式上看,西班牙语中也存在这样的例子:

(30)La botella flotó hasta la cueva. (Spanish)

The bottle floated until the cave[3]

西班牙语是典型的动词框架语言,但也有方式动词带介词短语的用法,结构形式与英语运动事件的表达方式类似。但是“until”标记的结构与“into”标记的结构句法地位是不一样的,前者表示的是位置意义,后者表示的是路径义。比如意大利语中的“until”结构式,它不能与助动词“è”搭配,而只能用助动词“ha”标记,由此可以证明它们构成的结构不是非宾格结构,而只能是非作格结构,until介词短语是无界的,没有终点(结果)意义。

(31)La bottiglia {ha galleggiato / *è galleggiata}fino alla grotto. (Italian)

The bottle {has floated / is floated} until at.the cave

“The bottle floated until the cave.”

(32)Gianni {ha / *è}camminato verso il mare. (Italian)

Gianni {ha / is} walked toward the sea

“Gianni walked towards the sea.”[3]

西班牙语的前置词“a”类似于英语中表路径的介词,但是“a”编码的是位置意义而不是方向意义。也就是说,路径没有被单独编码,而是与动词词根合并了,主要动词都是隐含方向义的方式运动动词。

(33)Juan voló a Barcelona. (Spanish)

Juan flew to Barcelona

“Juan flew to Barcelona.”[3]

如果主要动词换成纯方式动词,句子就不合法了,如:

(34)*Juan bailó a la cocina.

Juan danced to the kichen

“Juan danced to the kitchen.”[3]

这两个例子之所以前一个例子合法,后一个不合法,是前一个例子中的词根“voló ”是一个隐含运动方向的方式动词,路径与主要动词合并,这个结构是非宾格结构;第二例中的词根“bailó ”是一个纯方式动词,没有路径意义,而西班牙语里的“a”表示的是位置而不是路径,因此纯方式动词不能进入这个非宾格结构,句子不合法。由此可见,西班牙语里的“路径”不能单独编码,只能与词根合并。

因此,像西班牙语这样的动词框架语言,词汇句法分析是路径/结果与主要动词合并,而不存在方式或原因与主要动词融合、路径/结果单独编码的情况。总的来说,罗马语缺乏非方向义动词带复合结果的句法结构,罗马语中没有[纯方式动词+小句结果]的句法形式。从汉语发展情况来看,上古汉语中趋向结构与结果构式的词汇句法过程是合并,与西班牙语类似;中古以后,主要是融合,与英语类似。当然,不是说中古以后汉语就没有合并,就算是现代汉语,它是一种典型的附加语框架语言,仍然有合并的词汇句法过程,英语也是这样。如:

(35)The bottle entered the cave.

瓶子进了洞穴。

综上可知,合并和融合是两种不同的词汇句法过程,和Talmy关于语言类型的观点有对应之处,在语言的对比研究中有突出反映。合并是所有语言中都具有的一种基本的词汇句法过程,融合则不是所有语言中都具有的。以此为标准,划分出来的语言类型基本与动词框架语和附加语框架语的区分一致[3]。上古汉语中就有工具类名源动词,这类动词是通过融合句法生成的,但是趋向结构与变化结果构式的词汇句法过程发生了历时变化。中古以后,出现了方式动词带趋向补语或结果补语的结构形式,并且有很强的能产性,他们的词汇句法过程已经演变为融合。特别是“哭烈”“看熟”之类的“强结果”的出现,只能分析为融合。从合并到融合,是汉语发展的一个规律和趋势,也为研究汉语形式和意义的互动关系提供了一个方向。

注释:

① 变化结果构式的词汇句法分析参考了J.Mateu的观点(V.Demonte &L.Mcnally2012:258),同时他认为结果包含了路径,结果是抽象的路径,所以抽象的路径必须要在结果构式的词汇句法过程中表现出来,所以示意图用“P”表示结果短语。

② 决定非宾格和非作格区分的语义因素是“状态的改变”和“活动”,定向运动会引起位置状态的改变,趋向结构也是非宾格结构。