巩义石窟寺北朝造像题记字体的嬗变

2020-02-13何冰

何 冰

南北朝时期佛教盛行。北朝盛行造寺、开窟、雕像以积功德,祈求来世之福。清人王昶在《金石萃编》(卷三十九)附北朝造像诸碑总论中云:“按造像立碑,始于北魏,迄于唐之中叶。……或刻山崖,或刻碑石,或造石窟,或造佛堪,或造浮图。……相率造像,以冀佛佑,百余年来,浸成风俗。”[1]台湾新文丰出版公司编辑部编:《石刻史料新编》(第一辑),台湾:台湾新文丰出版社公司,1982年,第670页。人们为父母、为自己、为儿女等雕造佛像,并在其旁书凿刻发愿造像的题记,即后世所称的“造像题记”。[2]王镛:《中国书法简史》,北京:高等教育出版社,2013年,第125页。巩义石窟是继云冈、龙门两大石窟之后营建的又一所皇家石窟,虽规模不及云冈与龙门,但其结构布局紧凑、严谨,雕刻内容丰富,其造像和雕刻水平丝毫不亚于上述二窟,因此造像题记也丰富多变。南北朝时期的文字书体,正介于隶书向楷书转化的重要阶段。北朝时期盛行由康有为提出的“魏碑”体,北朝楷书在篆、隶、真、行、草诸体兼备的演进状态下,呈现出一种诸体杂糅的表现形态,使得北朝书风在隶楷演进历程中体现出了前所未有的复杂性。此时字体写楷而近隶,写隶又似楷,或掺杂行书笔意,这种“体兼隶楷”而又非隶非楷的写法在巩义石窟寺造像题记中表现得极为丰富,对正书的发展及字体演进起到了积极作用。

笔者通过对现有文献中关于石窟寺北朝造像题记的拓片资料的对比与分析,探析其书写特征与书风的变化趋向,以此来挖掘巩义石窟寺造像题记的书法艺术价值。

一、隶楷杂糅类型字体的演进特征

图1 北齐 《比丘明藏造像记》 选自大象出版社《佛国墨影——巩县石窟寺拓片萃编》

据《中国石窟·巩县石窟寺》[1]河南省文物研究所编:《中国石窟·巩县石窟寺》,北京:文物出版社,2012年,第309页。记载,自北魏至北周现存北朝造像题记共40种,已轶五种。题记大多刻于佛龛之下或是其侧, 形制较小。此处石质为沙质岩,易凿刻,多数题记由匠人未经书丹而直接刊刻,不计工拙,刻画自然,增减随意,结构奇肆,于稚拙质朴中见真淳,于不规整中升奇妙。题记整体风格受“平城体”与“洛阳体”影响,主体仍是“斜画紧结”和“平画宽结”的“魏碑”楷书,一些字横画和捺画保持隶书的特点,常延伸到字形边界甚至超出边界。字形与隶书相比呈扁方形,撇捺向两侧伸展,收笔前的粗顿以及抬峰,使整个字形厚重稳健略显飞扬、规则中正而又具有动态。这种掺杂了隶书笔意的楷书在造像题记中多有体现,笔者将石窟寺造像题记中隶楷杂糅类字体演变特征梳理如下:

1. 北魏造像题记中隶楷杂糅类字体特征

康有为在《广艺舟双楫》中云:“北碑当魏世,隶楷错边,无体不有。”[2]上海书画出版社编:《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,2012年,第776页。据《巩县志》[3]刘莲青:《巩县志》,经川图书馆刊本, 民国二十六年。载,北魏造像题记共三种,仅存《佛弟子□造像记》,存第277龛下,立于北魏后期普泰元年(公元五三一年)。此题记风化严重,大部分已脱落无存,现存题记拓本也模糊不清。共识九字,分别为“”、“”、“”、“”、“”、“”、“”、“”、“”。北魏书法演进的活跃期在平城时期与洛阳时期,由带有隶意的“斜划宽结”“平划宽结”式楷书逐渐向“斜划紧结”的楷体变化。这种楷体就是此题记所处北魏后期的正书,横划左低右高,撇捺左右开张,结体欹侧,点画方圆兼备。从“清”“像”“区”“四”“大”五字来看,隶意明显弱化,字形欹肆,结体向左斜耷,宽结周正,是为典型北魏后期流行之楷书。从“王”“生”二字,虽横画略向左倾、字形竖长,但结体平整,点画带有隶味,属楷隶相糅字体。如南北朝时期楷隶参半书体代表的北齐《泰山经石峪金刚经》中的“”,两者有异曲同工之妙。而“造”“一”二字为隶书结构, 字形扁方,笔势横向分展。“造”字横平竖直,走之底有隶书笔意,一波三折,强调捺画。“一”字笔画平直,线条匀称,虽无波磔,却有典型的隶书体势。《青信士佛弟子□造像记》中字形变化丰富,章法舒朗,工匠凿刻轻松自然,楷隶笔画相融,呈现出略带隶味的“魏碑”体。反映出了巩义石窟寺造像题记明显受到北魏后期隶意弱化与楷书主导流行书风的影响。

图2 北齐 《沙弥道荣造像记》 选自巩义市文联编《巩义大力山石窟造像题记》

2. 东西魏造像题记中隶楷杂糅类字体特征

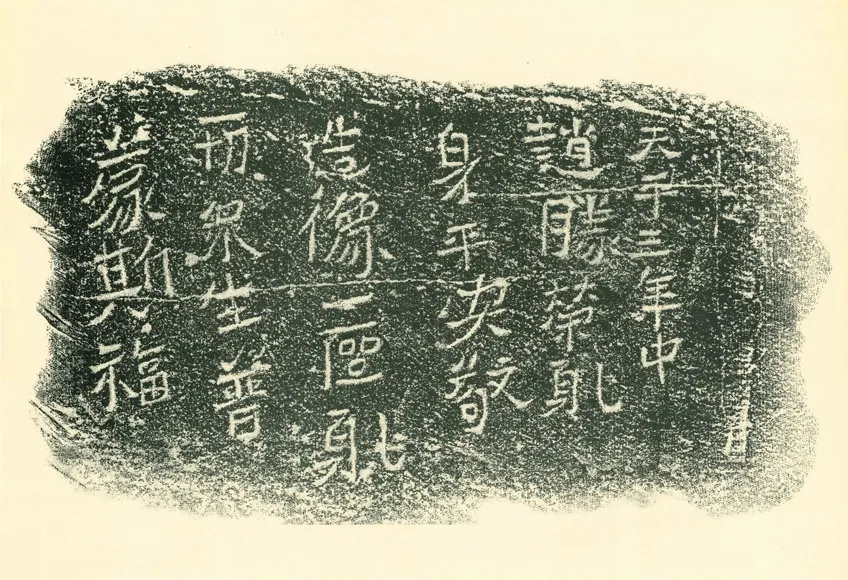

《巩义大力山石窟造像题记》[1]巩义市文联编:《巩义大力山石窟造像题记》,抢救民间文化遗产工程资料(内部资料),郑州新海岸电脑彩色制印有限公司印制,2004年。中收录东魏造像题记拓片七篇,西魏造像题记拓片一篇。笔者对比后发现书体风格大致分为两种:一是点画方俊,欹侧险劲,风格渐趋成熟的“魏体”楷书;二是隶味浓厚,笔画稍带波磔的隶楷相参类正书。诸如天平三年(公元五三六年)《杨大升造像记》中的“”、“”、“”、“”、“”、“”、“”、“”,楷书特征明显,结体宽绰,方笔紧结,收放有度。如“方”字下部与龙门《比丘尼慈香慧政造窟碑记》中“”风格相近,“除”字结体与《张猛龙碑》中的“”几近相似,两者均为典型正书。此篇整体章法平整,篇幅横式,字数较多,部分文字因风化不可辨认。除上述字外,大部分字结体取横式,字中撇掠波磔笔势往来明显,起笔以方笔居多,楷型隶意相参并存,特征比较明显的有“”、“”、“”、“”、“”、“”等字,“洛”“地”二字为楷书结构,捺画一波三磔,是典型的隶书用笔。“识”“得”二字转折与起收笔皆为隶书特征。

3. 北齐、北周造像题记中隶楷杂糅类字体特征

北齐时代,楷书是正体,为世人袭用,隶书中融入楷笔是书写者不自觉地将平常作楷书的写法流露出来。[1]刘涛:《中国书法史·魏晋南北朝卷》,南京:江苏教育出版社,2009年,第464页。北齐书法显著的表征是隶书的兴盛,北齐上流社会铭刻碑志尚用隶书笔意,这是不争的事实。但是,从对北齐各类铭刻书迹的总量观察,仍是楷书居多,即使皇族的碑志,尚有作楷书者。世间草民刻造像记,仍以楷书称便。[2]刘涛:《中国书法史·魏晋南北朝卷》,南京:江苏教育出版社,2009年,第477页。巩义石窟寺造像题记数量属北齐最多,共存28篇。题记文字类型单一,即魏体楷书,绝大多数是隶楷相间,方圆互用,结体宽博纵逸,刊刻粗率之类,又因时间跨度不足20年,风格蝉联相接,难分泾渭。[3]马建中:《巩县石窟北朝造像题记及其书法研究》,硕士论文,河南大学,2012年,第72页。通过对比天保二年(公元五五一年)至天统四年(公元五六八年)各个时期的题记书法,造像题记楷书中掺杂隶书体现在:一是字形上楷隶结构杂糅,如北齐早期《崔宾先造像记》(公元五五一年)的“”、“”,天保八年(公元五五七年)《北齐造像记》中“”、“”,天保九年(公元五五八年)《比丘道邕造像记》中的“”、“”、天统二年(公元五六六年)《比丘僧護造像记》中“”、“”等字,字形多宽扁取横势,重心平稳,却又有宽中取方,斜中求正的结构特征;二是笔法与笔画的楷隶糅合,体现在天保二年(公元五五一年)《崔宾先造像记》中“”、“”、“”,《沙弥道容造像》中“”、“”与《佛弟子李奴造像记》中的“”、“”,天保九年(公元五五八年)《比丘道邕造像记》中“”、“”等字,这些字中既有正书的式样,又有末笔的隶书波挑动作,尤其是“匠”“河”二字是为标准隶书。隶楷杂糅类字体在北齐趋于定型,是楷书发展过程中的不成熟的过渡性字体,而巩义石窟寺造像题记书法作为演进过程的参与者,其表现出的具有审美价值的艺术形式不容被忽视。因北周灭佛之策,石窟寺造像题记仅存两篇。皆为竖式单行,字数较少,用笔隶意较少,楷化明显,楷法逐渐完善。

图3 东魏 《赵胜荣造像记》 选自巩义市文联编《巩义大力山石窟造像题记》

启功先生在《古代字体论稿》中认为在古代书写者的创作思想中,所崇尚的标准各有不同,自真书通行以后,篆隶都已成为古体。[4]启功:《古代字体论稿》,北京:文物出版社,1999年,第39页。北朝造像题记中,书写者显然也受到了尊崇古体的思想支配,楷化隶书的出现正是以古体为郑重思想下的产物,造成了隶楷杂糅类字体的定型,但大部分仍以魏体楷书与隶楷杂糅类书体参半的形式存在,主体仍是以正书为主导由隶到楷演变的发展规律。

表1 石窟寺北朝造像题记中撇、捺笔画在隶楷演进过程中反复性对比表

二、楷、行杂糅类型字体演进的特征

黄惇在《秦汉魏晋南北朝书法史·巩县石窟寺造像题记》中指出北朝时期的造像题记点画多见连笔,版面无界格,行款错落。认为其行书笔意浓厚,可能与石质与书写者有关。石窟寺造像题记中的正书,其中的行书笔意是值得探究的,笔者整理出各时期题记含有行书笔意的正书,详见表2。

表2 巩义石窟寺北朝造像题记楷、行杂糅类书体统计表

通过对比不难发现,巩义石窟寺北朝造像题记中以正书为主体又参糅行书笔法的字不在少数。以出现频率最高的“爲”字为例,用笔灵活,点画之间游丝牵连,转折处圆转和方转并用,收方自如,刚柔相济,行书笔味浓厚,虽用笔随意,但结体始终不脱离正书体势。我们所见刻石书法大都因刀凿而斩截锐利,凿刻痕迹明显,而巩义石窟因沙质岩石质,加上工匠刊刻技艺纯熟,未经书丹直接刻石,无界格,竖成行,字形欹斜,字距错落自然,行笔大有“锥画沙”之感,故表现出了书写的随意性和典型的行书章法,如北齐《梁弼造像记》和《比丘惠庆造像记》等。北朝造像题记中也出现了隶、楷、行三体杂糅的特例,如北齐《沙弥道荣造像记》中“”、“”、“”三字,隶中见楷,楷中有行。此篇多字杂糅隶书、楷书又掺入行书笔意。另有北齐《比丘明藏造像记》,此篇以行书为主体,字势向右下倾斜,“师”“父”“徒”“同”等字竟有草书体征,是北朝造像题记中少有的“行草”书作品。

南北朝时期,南朝书风上接东晋,以二王书风为主导,具有新妍趣味的行书技巧早已成熟。自北魏后期始,北朝书法先后出现两次学习南朝书风的热潮。一是北魏孝文帝迁都洛阳推行“汉化”政策,二是北周灭北齐,王褒入关。巩义石窟寺建于孝文帝时期,是这两次学书高潮的见证者,从题记中出现的楷、行杂糅笔意可知其书法风格亦受这两次北书南学的影响。匠人以刀代笔自然刻画不出“二王”一路妍丽流美的秀逸格调,但北朝造像题记书法仍有自己独特的风貌,点画丰富,体势多变,书体类型多样, 既古拙质朴,又不失灵动。较之同期楷书石刻书法,楷、行杂糅类书体也可以看作是书体演进过程中书写者创作意识的觉醒。

书法艺术在其发展过程中,始终以汉字为依托,实用性与艺术性并存。汉字与书法也存在着互动的关系,汉字的特质决定着书法的发展方向,但书法的书写和审美追求反过来也影响着汉字的演变。[1]张兴成:《字体演进与书写之关系》,《中国书法》2016年第13期。而字体演进在这一过程中扮演了重要的角色,纵观巩义石窟寺造像题记近200年间的书体风格,其作为这一过程的重要参与者,隶楷演进轨迹清晰,在以魏体楷书为主体下,从楷化隶书出现到楷隶杂糅类书体的定型,历经南朝书风的介入,直至楷书成为主流书体的演进过程,呈现出石窟寺北朝造像题记书风由隶到楷演变过程中的复杂性、长期性与反复性,同时也为楷书成为正体的确立与笔法的逐渐成熟起到促进作用。巩义石窟寺自北魏孝文帝创建伽蓝、宣武帝开窟以来,历经东魏、西魏、北齐、北周、唐、宋、金等不同时期民间造像,至今已有一千五百多年的历史。时代之悠久、造像之丰富,犹如一部佛教造像编年史。[2]河南省文物研究所编:《中国石窟·巩县石窟寺》,北京:文物出版社,2012年,第4页。造像题记的史料价值和书法艺术价值及北朝书法的美学风格为当代的书法创作带来一定的启示作用,当代北魏书风的创作多以古拙平整为主。北朝时期的造像题记字体体势奇崛,意态恣肆疏朗,用笔松活或含隶、行笔意,值得我们从章法与用笔上加以借鉴。