回归心性,笃守晋法:论明中期书论之意象观

2020-02-13田婧媛

田婧媛

明代中期的书法意象展现出了别样的创作路径。随着文人性的增强,书家更侧重将哲学思想融入书法理论,以理论推动书法实践。如陈献章和祝允明从心性论的角度对书法意象进行本源性的探讨;文徵明、孙镰重树学习晋代笔法的创作观;杨慎、何景明等主张以虚静的心境孕育书法意象,这些主张都直接影响和作用于书法实践。反观当代书坛,由于理论和批评体系的滞后[1]陈龙国、王兴国:《当代书法艺术研究》,中国戏剧出版社,2014年,第279-281页。,“艺术价值观开始动摇和变化,书法本体就在主体的迷失中逐渐沉沦”,[2]吕文明:《生态反思与文化指向——书法在当代存在和发展的可能性及其未来》,《书法》2014年02期。造成了“尚技”与“尚情”两种创作和批评的弊端。书家或以形代心,仅重视字形的模拟;或仅纵情释放,缺乏对笔法的重视。本文从现代意象学理论体系出发,研究明代中期书论意象的本源、创作以及孕育,以期为当下书坛提供生态范式与理论参考。

一、回归心性,意与象融

从美的发生来看,“美就是主体在审美过程中情景交融所创构的意象,它是在审美活动过程中动态地生成的,体现了主体的能动创造”[1]朱志荣:《论审美意象的创构》,《学术月刊》2014年05期。。书法意象的创构也即是主体以极尽简化的线条呈现自我真实的情韵。然而,明代初期以义理为尚的创作主张隔断了主客体之间的审美联结,教化政策又迫使书家沉溺于对古人书迹的模拟,致使主体缺乏审美知觉,创作偏离本心。在此情况下,明代中期书论家重树儒家心性知觉,强调人格境界与书法意象的本源性联结。

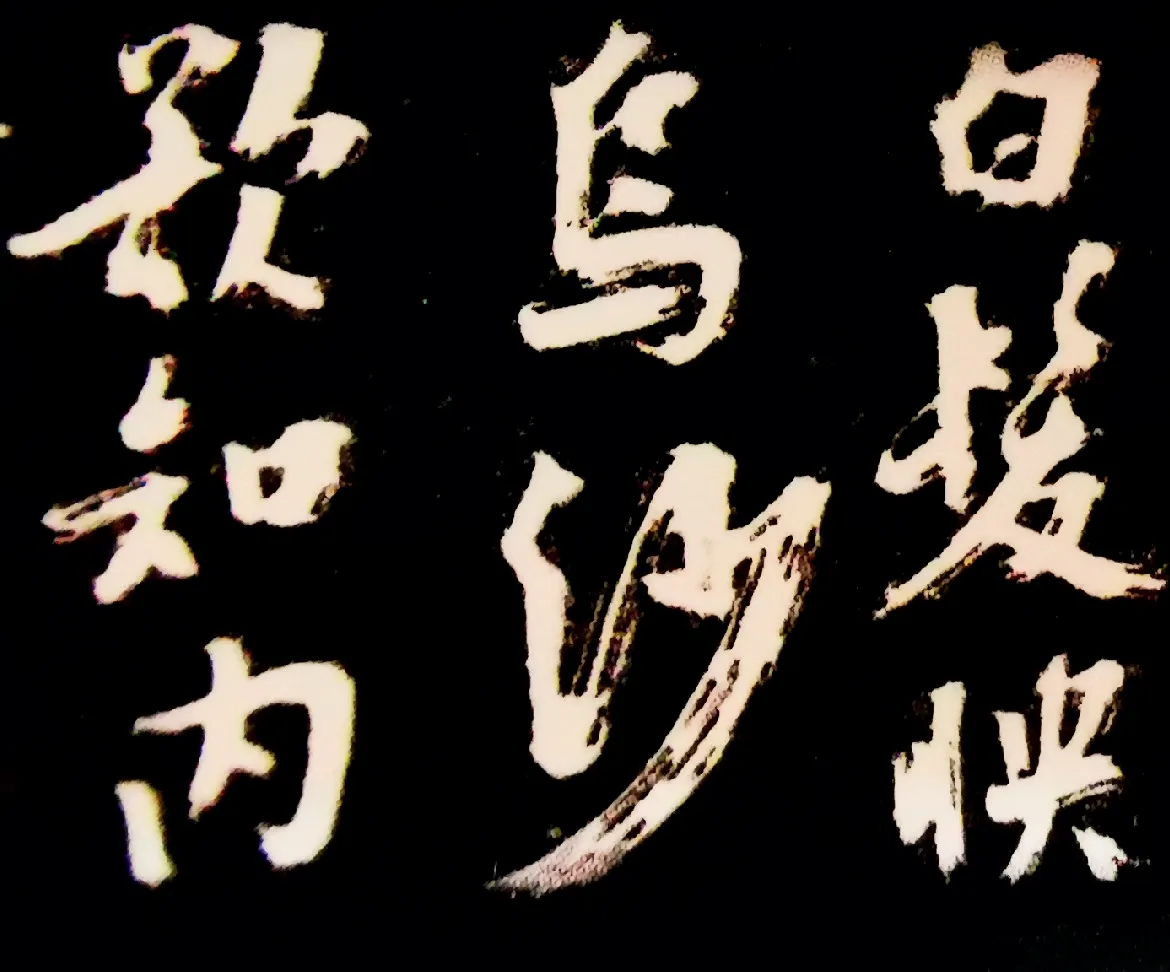

陈献章作为上承陆象山,下开王阳明的重要哲学家,开启了理学向心学转折的大门,同时他的观点也影响着明代中期的其他文人。[2]朱良志:《扁舟一叶——理学与中国画学研究》,安徽教育出版社,2006年,第204页。陈献章说:“以正吾心,以陶吾情,以调吾性,吾所以游于艺也”[3]陈献章:《陈献章集》,孙通海点校,中华书局,1987年,第80页。。主体从自身情感出发,追求儒家“游于艺”的审美目标。此处的心、情、性存在于儒家范畴之下,他的观点也正对应了儒家所重的“发乎情,止乎礼”的中和思想。可知,陈献章主张以儒家的心性进行书法创作,端正、陶冶和调整自身心性,从而创构出的书法意象也将展现出一种平和、自然的审美图景。同时,针对审美意象的心物关系,陈献章提出:“道也者,自我得之,自我言之,可也”[4]同上,第131页。;“君子一心,万理完具,事物虽多,莫非在我”[5]同上,第54页。等理论主张。他认为道由本心而得,“吾心不仅统摄道,而且统摄理,心具万理,心、道、理等价,异名同实”。[6]张立文:《中国哲学思潮发展史》(下),人民出版社,2014年,第1267页。在此,理与心相融通,主体求道的途径由理学的“学”转化成了心学的“自得”,主体的“心”成为了精神本体。由此,心从义理中抽离出来,进入到自然大化中,“自然之乐,乃真乐也,宇宙间复有何事?”[7]陈献章:《陈献章集》,孙通海点校,中华书局,1987年,第192页。心与自然融为一体,在鸢飞鱼跃的大化世界中体悟宇宙大道。此时的“书法审美意象是超越主客关系,在生命体验中突然获得的充满意蕴的感性世界”。[8]谢建军:《当代书法审美根源论之反思》,《中国书法》,2019年01期。可见,陈献章的心并未跳脱出自然的范畴,也未取代“道”成为宇宙本体,而是回归到了心性的本真属性,其物我关系依然是心物相融的状态。由此说明了,陈献章的心性观是一种彰显儒家主体精神的理论主张。这也触及到审美活动的本源,美是主体心性知觉的自在感知与显现,展现出人格的理想化境界。审美主体的精神境界决定书法意象,书法意象的价值和属性由审美主体所赋予。亦如祝允明说:“摈相明习,仪履安闲……所谓从心所欲而不逾越,可望而不可学也”。[9]祝允明:《怀星堂集》,孙宝点校,西泠印社出版社,2012年,第555页。清雅、安闲的书法意象呈现出书家“从心所欲而不逾越”,恬淡又自如的儒家精神。这不仅是一种创作时的心理状态,更是书法意象承载和蕴含着的人格境界的自在显现。如陈献章的《李东阳题贞节堂诗》(刻本)中“沙”字的最后一笔飞白跳跃,流露出书家创作时的欣喜与欢乐,呈现出他洒脱、率性的内在品格。

对比宋代欧阳修和米芾关于心性的观点,欧阳修提出“学书为乐”说,将书法作为一门以休闲、玩味,追求心性自由为主旨的艺术;米芾也说:“要之皆一戏,不当文拙工。意足我自足,放笔一戏空”。主体在书写中放逐心性,以真性情、真感悟进行创作,忽略字形以此自娱。可见,这两个历史时期书论家都强调书法意象是主体心性的呈现,但宋代人的书法重在自娱自乐,而明代中期书论家主张的心性则是以儒家精神为旨归,有着对高尚人格境界的追求。也正因对心性的侧重不同,致使他们虽都强调主体精神,但呈现出风格迥异的书法意象。

书法在明代中期不止是一种书斋中的乐事,其创构的审美意象以儒家精神价值取向为主,关乎着良知和责任,肩负着扭转书坛风气的重任。陈献章对心性的强调,将书法从公用意义解脱,还原了其审美属性,也由此推动书家从道德礼法走向了人格境界。这也即是由境界的提高促进审美创造力的提升。[1]朱以撒:《书法美学和书法批评的现状与展望》,《中国书法》2015年04期。在此,书法意象便在主体人格境界的意向性关联下,贯通了自然物象、生命体验和审美知觉,获得了一种精神世界的自在呈现。同时,这种以儒家精神作为基调的书法意象观,也从一个侧面表明主体需博览群书、为风雅所系,以超拔、萧散的修身之道进行审美创造。书家的知识储备和人格品性等都对书法意象的形成有着不可或缺的重要作用。可以说:“书法只有在精神层面找到皈依,才能作为健全的艺术而存在,技才有其价值”“技术的存在与运用都是以审美为前提”[2]丛文俊:《当下书法繁荣的缺陷》,《中国书法报》2019年2月26日。,以审美带动技法创作[3]丛文俊:《以史为镜:当代书法审美的困境与未来》,《中国书法》2019年06期。才能创构出蕴含着中国文化精髓的书法意象。

图1 陈献章 《李东阳题贞节堂诗》(局部)

总之,明代中期书论家从形而上的层面确定了心性与书法意象的本源性连接,将人格境界作为书法意象的核心,树立了儒家精神在书法中的核心地位。这种以理论推动实践的本体论构思,也正是强调主体需以审美理想带入书法创作,以期创构出笔法与精神相契合的书法意象。反观当代书坛,由于书家审美理想和精神境界的缺失,造成了笔法与精神相分离的现象。因此,重视书法理论的意义和作用,以理论引导实践,有助于书家更全面和正确地看待书法艺术与主体精神之间的美学秩序和构造,创构出具有自身生命形式和契合社会审美价值的书法作品。

二、笃守晋法,拟形于心

从意象创作的过程来看,唐代书论家多强调感知外物,从自然物象中体悟笔法和章法,以自然物象化入书法意象中。如张旭的“锥画沙”、韩愈的“天地的之变,可喜可愕,一寓于书”[1]韩愈:《韩昌黎文集》(上),马其昶校注,上海古籍出版社,2014年,第303页。等都阐明书法意象源于自然物象,是天人感应之际,外物化生而成。明代中期书论家则将从自然物象中获得灵感转向体察古人书迹之象,以书象观心性,牵引主体感悟古人精神,以此创构书法意象。

1. 笃守晋法

明代中期书论家重树以晋代笔法作为书法创作的根基。吴门书派的祝允明说:“艺家一道,庸讵缪执至是?人间事理,至处有二乎哉?为圆不从规,拟方不按矩,得乎?”[2]祝允明:《怀星堂集》,孙宝点校,西泠印社出版社,2012年,第274页。这里的“艺家一道”,指的正是书法作为一门艺术有着相应的笔法规则。主体需遵循书法的笔法规则,反之,否定传统笔法规则将导致书法艺术的衰亡与终结。因此,祝允明提出“沿晋游唐,守而勿失”[3]同上。的观点,说明了晋唐书法的重要性。

其他的书论家也有类似的观点。文徵明在《跋蒋伯宣藏十七帖》说:“惟此本神骨清劲,绳墨中自有逸趣,允称书家之祖。晋人笔法尽备是矣!”[4]文徵明:《文徵明集》(下), 周道振辑校,上海古籍出版社,2014年,第1279页。阐明晋代书法集笔法与意趣为一体,是“书家之祖”,临摹晋代书帖才能呈现出“神骨清劲”的书法风貌。书法笔法的发展由粗糙至精致,但如果因此要革除传统的书迹,仅以新奇为尚,则将使书法原本的精神和理念不复存在,书法意象也将形如枯槁,毫无意蕴可言。李梦阳也说:“作文如作字,欧、虞、颜、柳,字不同而同笔,笔不同,非字矣。不同者何也?肥也、瘦也、长也、短也、疏也、密也。故六者势也,字之体也,非笔之精也。精者何也?应诸心而本诸法者也。不窥其精,不足以为字,而矧文之能为?文犹不能为,而矧道不能为?”[5]叶朗主编:《中国历代美学文库(明代卷)》,高等教育出版社,2003年,第151页。他从文章与书法相通的角度出发,阐明了摹写古人书迹对学习书法的重要性。丰坊也说:“临书能得其神,摹书得其点画位置”。[6]崔尔平:《明清书法论文选》,上海书店出版社,1994年,第100页。临书和摹书有助于学习书法的神和形。这些书论家的观点都诠释了学习古人书迹之象对书法创作有着不可或缺的重要作用。

早在魏晋时期,王羲之就曾在《书论》中提出过近似的观点。他提出“令意在笔先,字居心后”。[7]毛万宝,黄君主编:《中国古代书论类编》,合肥教育出版社,2009年,第233页。此处的“意”指创作前的经验积累。主体经过大量的临帖,逐渐由心而悟,提升了对书法的感知,下笔如神助,佳作将自成。同时,对比晋代和唐代的楷书来看,晋代的楷书凌空取势,一拓直下,有着风韵淡雅的审美特点,而唐人作书实用性大于审美性,字大、力度重,注重藏锋和回锋,楷法显现在纸面上,缺少空灵和隐逸之感。因此明代中期书论家提倡笃守晋法,也是在以清远、悠游的审美理想淡化明代初期仅关注书法的实用价值。

书法创作并非一蹴而就,笔法是书法的根基,书法的创造需遵循笔法规则。当代书法呈现出美学失语,内功缺失的现状,也正是书家笔法缺失,随意改造字体造成的。[1]朱中原:《当代书法:美学失语内功缺失》,《中国文化报》2019年8月11日。明代中期书论家对临仿的重视正为当代书法提供了支点和参考。

2. 以心悟书

临仿和摹写是对书法线条的外部掌握,对书法意象的探究还需经过由笔法到心性的审美感知。即主体体悟古人书迹中的精神意蕴,深入书法意象中的美学秩序,建立起笔法与心性的意向性关联。

王阳明说:“吾始学书,对模古帖,止得字形。……乃知古人随时随事只在心上学,此心精明,字好亦在其中矣”。[2]王阳明:《王阳明全集》(五),线装书局,2012年,第4页。主体以“在心上学”的方式体察古人书迹,随之“此心精明”。这便是主体跳脱出外物干扰,用心遇,以心感受,以书迹触物感兴,实现由笔墨逐渐向形而上层面的攀升,从而领悟古人的精神境界。这是一种由感性体悟萌生出的理性知觉。主体从书法的线条进入书家的情感状态,体察书法内部所特有的生命结构,由此线条与精神相汇通,主体深入领会了书法意象作为一个生命有机体的精神真谛。对于晋代书法,宋代的苏轼说:“萧散简远,妙在笔墨之外”;梁武帝说:“字外之奇,文所不书”。这些观点都表明了书法妙在呈现出线条之外不可见的精神意蕴。这不可见的精神意蕴也即是书法作为一个生命体所散发出的独特气韵,因此主体只有深入体察才能了然于心。亦如文徵明举唐人传授书写心得为例,“法,先由执笔,点画形似,钩环戈磔之间,心摹手追,然后筋骨风神,可得而见。不则,是不知而作者也。今观所书唐人授笔要说,则益信然”。[3]文徵明:《文徵明集》(下),周道振辑校,上海古籍出版社,2014年,第1276页。在此,“心摹手追,然后筋骨风神”,即是主体精神与古人精神相契合,从而下笔书写,心与手合一,创构出自然高迈的书法意象。

何良俊也有类似的观点,他引黄庭坚的话说:“山谷言:‘右军笔法,如孟子言性,庄周谈自然,纵说横说,无不如意,非复可以常理待之。’”[4]何良俊:《四友斋丛说》,中华书局,1983年,第208页。这段话阐明了王羲之的书法既包含着儒家精神,又有着庄周的逍遥自在。可以说,以晋法为旨归的书法意象,它重在传承书法最根本的人文精神。可见,书法意象是笔法和人格境界的统一,取法于晋代并非仅模拟和复制古人的书迹,而是一方面从书迹之象中学习传统笔法与章法;另一方面由笔法到心性,从书迹之象中体会古人的心性和精神,由此在一阴一阳的线条中感受不可见的气韵与意蕴,领悟书法的精神脉络。

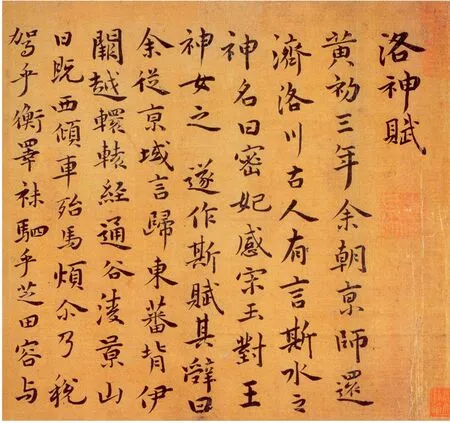

图2 祝允明 行楷《洛神赋》(局部)

3. 自成一家

在经历过临仿和心悟后,主体还需融入自我的人格精神,求意舍形,由此创构出独具自我特质的书法意象。

文徵明在《跋李少卿帖》中说:“自书学不讲,流习成弊,聪达者病于新巧,笃古者泥于规模。公既多阅古帖,又深诣三昧,遂自成家,而古法不亡”。[1]文徵明:《文徵明集》(上),周道振辑校,上海古籍出版社,2014年,第514页。针对专求新巧和拘泥摹写的学书弊端,他提出书家应脱古创新,创构出具有主体精神的书法意象。如他评价祝允明的书法:“此卷摹临智永禅师法帖,而雄姿劲气更轶而上之,吾不知其为逸少、为智公、为希哲也”。[2]文徵明:《文徵明集》(上),周道振辑校,上海古籍出版社,2014年,第1331页。祝允明的书法意象中既有智永和王羲之的踪影,又融合着祝允明自己的独特意蕴。将这两者书迹和主体精神相融通的书法意象,实际上就是求意舍形的审美创构。主体在反复摹写中,体悟古人的运笔方式、笔势构图,由此突破前人笔法不足,融入自我的情志,创构出独特的书法意象。亦如他评祝允明:“祝京兆书法,出自钟、王。遒媚宕逸,翩翩有凤翥之态,近代书家,罕见其俦。若此书《洛神赋》,力追钟法,波画森然,结构缜密,所谓幽深无际,古雅有余,超出寻常之外矣”。[3]同上,第1332页。祝允明将钟书的古雅韵致和王书的风神气力相融合,创构出“怪伟杰特,脱去笔墨畦径,非后人所能伪为也”[4]同上,第1273页。的书法意象。从上文可知,祝允明是以晋代书法为根基,融入自己的精神情感进行书法创构的。在他张扬、狂放的草书中,蕴含着端正、典雅的楷法;小楷作书的作品中也散逸着清旷、萧散的真实情感。这样的书法意象便达到笔法与心性的相互支撑与平衡。例如他的《前后赤壁赋卷》,以草书书写,字迹由稳健向洒脱过渡,点划之间是笔法与真情的集聚和凝练,流畅而张扬地抒发着内心的情志,整幅字笔法干净简练,情感张弛有度,呈现情与法相生的书法意象。

关于书法意象“自成一家”的创作观,其他的书论家也提出了类似的观点。孙镰说:“书贵在天趣,既系百衲,何由得佳?”[1]边平恕:《中国历代书法理论评注》,金爱菊评注,杭州出版社,2016年,第230页。书法意象不是百衲衣般的拼凑而生,而是主体天趣的释放。主体需将真趣真情融入创作,从而创构出彰显自我人格精神的书法意象。王世贞说:“自欧、虞、颜、柳、旭、素以至苏、黄、米、蔡,各用古法损益,自成一家”。[2]同上,第100页。历代书家皆从古人笔法中脱颖而出。汤临初说:“熟而生者,不落蹊径,不随世俗,新意时出,笔底具化工也”。[3]同上,第199页。主体在熟练掌握笔法后,要跳脱出固有的书风,以独特的主体意识进行创作。这也即是关于书法笔法与主体精神之间的关系。在书法意象中“点画是形式,‘意’是实质,形式与实质共同构成了真正意义上的、完整的‘书’”[4]贡华南:《书之形于形而上——书道中的视觉超越及其归宿》,《陕西师范大学学报(社会科学版)》2015年7月。。形式与主体之意相呼应,心物相融,从而“法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔。形立而势奔焉,意足而奇溢焉”[5]陈献章:《陈献章集》,孙通海点校,中华书局,1987年,第80页。。主体一方面突破笔法的束缚呈现自我情意,另一方面书法规则又控制情感的释放,从而做到在书法的恒定性基础上有所突破和创新。由此,书法意象便在笔法与主体精神之间相互融通,依托传统笔法,拙与巧、刚与柔、审美形式与内在意蕴相融合,化生出一个独具自我精神的书法意象。

明代中期的书论家从笃守晋法、以心悟书和自成一家三个方面论述了书法意象的创作过程。书家首先经过正统的训练,明确书法的审美尺度和标准,形成最基本的判断力和鉴赏力。随之,在书法的恒定性笔法上融入主体精神,达到心性与笔法的贯通和统合,从而形神兼备,创构出独具主体精神的书法意象。也由此明代中期书法实践走出了初期片面专注笔法和过度强调道德人格的困境,将书法回归到作为一门艺术的审美属性上。反观当代书坛笔法与人格[6]丛文俊:《追求真实才能更好地认识传统》,《中国书法》2019年06期。的双重缺失,明中期书论家主张临仿——心悟——自成,以体察书迹之象和感知古人精神气韵的创作观,可以说为当代书家提供了历史范式和史实参考。

三、虚静蕴藉,超然脱俗

从意象孕育的角度来看,“审美意象不在物质属性,而在物象与主体身心的感悟、互动中”[7]朱志荣:《论审美意象的创构》,《学术月刊》2014年第5期。,也即是说审美意象是主体将情感物态化,实现线条与心性的自在融合。明代中期书论家重树书法意象孕育于主体的虚静状态中,主张以虚静的心境调动心性知觉,进入自适的生命状态中凝练书法意象。

陈献章提出以虚静的状态进行书法创作。他说:“予书每于动上求静,放而不放,留而不留,此吾所以妙乎动也。得志弗惊,厄而不忧,此吾所以保乎静也。”[1]陈献章:《陈献章集》,孙通海点校,中华书局,1987年,第80页。主体进入虚静状态,以清空、澄澈的心境反观内心,抽离出当下境况,自由自舒的进行审美构思。由此,主体在“澄心胸”和“悦俄顷”[2]同上,第735页。的非功利境界中“神往气自随,氤氲觉初沐”[3]同上,第763页。。世俗的一切庞杂和纷扰都萧散远去,心性逐渐升腾,唤起了心中真实的情意。在此,主体在虚静状态中切断了感官与外界的联系,不借助外物想象或抽象概念,而将心性集中于澄明的线条世界中,以心呈象,象便是心性的物态化。随之,由心性而生的审美意象蕴含着主体清旷、静美的精神境界。而这样的精神境界正是书法审美价值里最难以言说的部分,它是笔法与笔法之外的神采、力度、格调和境界等的融合。[4]朱以撒:《书法欣赏中的审美价值》,《中国文艺评论》2018年第8期。可以说,这难以言说的精神只有在退去权利、理智和欲望的追求,以纯粹审美的虚静心境进行构思才能自在自舒的呈现于纸墨上。

陈献章对虚静状态的追求,也是对魏晋风尚的回溯。如宋代的蔡襄评价魏晋书法的风韵特质:“以清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵相胜”。[5]毛万宝、黄君主编:《中国古代书论类编》,合肥教育出版社,2009年,第390页。魏晋时期书家生活简洁,爱好谈玄论道,关注字外的人生思考,在超越中发现主体生命的意义。由此这种以哲理支撑创作的书法意象呈现出风雅且空灵,不落于尘俗的审美特征。又如杨慎将晋代和唐代的书法进行对比,阐明了书法意象孕育于清旷的审美心境。他说:“书法惟风韵难及,唐人书多粗糙,晋人书虽非名法之家,亦自奕奕有一种风流蕴藉之气。缘当时人物,以清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵相胜,落笔散藻,自然可观,可以精神领解,不可以语言求觅也”。[6]杨慎:《墨池琐录》,中华书局,1991年,第7页。晋代人的书法透出一种风韵悠远、超然出尘的审美效果,这与晋代人的性情如出一辙。书家以淡泊、清远的精神境界才能孕育出“不可以语言求觅”的书法意象。又如何良俊说:“王绍宗善书,与人书云:‘鄙人书翰无工者,特由水墨积习,恒精心率意虚神静思以取之。’此诚得书家三昧者矣”。[7]何良俊:《四有斋丛说》,中华书局,1954年,第247页。主体在“虚神静思”的状态中体悟书迹,沉思构想,由此创构出蕴含着自身情意和意趣的书法意象。明代中期对主体虚静心境的阐发,也说明书法意象是主体审美素养和美感体验的呈现。在此,审美主体以纯粹的审美感知进入审美体验,将技法、情绪、理想和境界等都融于心灵的体验中,在线条的敛与放、藏与露中婉转、畅游,忘我而思,由此主客互通,荡去心中的繁杂,书法意象自在显现。

当代书法受到市场经济的影响,书法展览和书法活动尤为热闹。公共展厅中的书法作品多强调变化、创新和多样,以期吸引公众目光,制造新闻焦点,更有甚者以疯癫的姿态进行表演性创作,将书法艺术等同于线条的视觉图景,致使书家过度关注外在事物,书法发展偏离轨道,书坛整体呈现出浮躁的氛围。这种现象的出现,就不仅是书法笔法的问题,而是与书家的修养、品格,以及他对书法的理解、追求和向往的层次等相关。[1]朱以撒:《书法欣赏中的审美价值》,《中国文艺评论》2018年第8期。因此,当代书家在创作中也应调整创作心态,淡薄名利,淘洗心性,跳脱出杂乱的物质束缚,进入一种纯审美的创作心境,以超然、忘我的心态创构出独具自身风姿的书法意象。

值得注意的是,晋代书法是将玄学作为底蕴创构出了尚韵的书法风格,其审美意象展现着晋代人空灵而渺远的心灵世界。但如果当今社会也以玄学作为理论基石,则会产生社会离心力。[2]丛文俊:《晋唐笔法的传承》,《绍兴文理学院学报》2016年第3期。而明代中期的书论家以儒学替换玄学,使书法意象中既包含着儒家经世致用的社会意义,也有着对理想化人格境界的追求。由此,明代中期虽学晋代笔法,但绝非复制古人,而是从自身时代出发,将审美与社会紧密相连。他们探讨了传统书法意象的创构方式及其哲理与笔法的逻辑关系,且以理论引导书法实践,为书法的发展做出了有力贡献。在此,明代中期书法意象观为当下书坛提供了一种方向和理想,即从传统出发,立足自身特质,将笔法与心性相统一,继承与创新相结合,书写出具有时代特色的书法作品。

综上所述,明代中期书论家将形而上的心性知觉,由本源贯入创作和孕育的理论主张,扭正了明代初期仅重实用性和功能性的书法创作,也为明代晚期书坛的个性解放开启了大门。可见,此时的书法理论先于书法实践,它唤起和鼓荡了书法意象的生长与变化,且从本源上证明了书法理论与批评对书法实践的指导意义。而当今书坛去理论与去批评化,“造成书法创作成为没有思想的惯性使然”以及“理论批评与创作之间趋于相互冷漠与背离”。[3]姜寿田:《当代书法的价值定位与历史寻绎》,《中国书法》2019年7月。书法界将书迹模拟作为书法创作,史料考证当做书法研究,造成了书法研究缺乏思想深度,书法批评缺少体系建设。这样的书法现状正需要理论和批评给予帮助和引导,以明代中期书论为例可知理论并非实践的阻力,而是具有指引和开拓性价值,也只有当理论与实践砥砺相行,才能紧随时代变化促进书法发展。故而当代书坛应重视理论和批评,建立科学的书法评价体系,开阔学术视野,以文化底蕴和审美理想支撑书法创作,创作出具有当下时代精神的书法作品。