三悲三喜都极真实

——2019香港5月至12月的歌剧舞台

2020-02-13周凡夫

文:周凡夫

回望2019年的香港乐坛,特别是下半年,大量音乐活动不是延期取消,便是将节目内容、演出时间调整,以求避免受到动荡不稳的时局影响。这意味着香港人民的音乐生活,陷于低谷之中。戏剧界虽然有“Show must go on”(编者注:喜多川名言,直译为“演出必须继续”)的金科玉律,亦阻止不了不少戏剧节目的停演。不过,结合戏剧的音乐剧、音乐剧场和歌剧制作,却奇迹地大多都能按期上演了。

音乐剧歌剧持续演

事实上,2019年的香港舞台,第一季上演的百老汇粤语版音乐剧便有香港话剧团的《假凤虚鸾》(1月)、剧场空间的《单身·友·情人》(2月)、香港演艺学院的《青春的觉醒》(3月);1月还有演戏家族首演廖富德作曲的原创音乐剧《老子驾到》,和“进念”二十面体制作的胡恩威建筑音乐剧场《建筑城市》的世界首演(11月初搬演到上海大剧院)。

OUTLINE / Looking back at Hong Kong’s opera stage in 2019, especially in the second half of the year, many events were either postponed or cancelled. Hong Kong’s musical life was at a low ebb. Despite the theatre world’s golden rule that “the show must go on,” several productions were indeed suspended. On the other hand, many stage dramas, musicals and opera productions miraculously kept on schedule.

歌剧方面,除了香港演艺学院的莫扎特《魔笛》,还有香港艺术节邀来德国莱比锡歌剧院演出的瓦格纳歌剧《汤豪舍》,和旅美华裔作曲家周龙作曲的歌剧《白蛇传》,这三部都集中在3月推出。

4月有两部原创歌剧及音乐剧推出:歌剧是埃琳娜·兰格(Elena Langer)作曲的室内歌剧《美丽与哀愁》,音乐剧是黎允文作曲、郑国江填词的《利玛窦》,都备受瞩目,后者更将推出音乐会版本(与香港中乐团合作演出)。

由“香港歌剧之父”卢景文领导的“非凡美乐”,2019年除制作了莫扎特的《魔笛》(4月)及《费加罗的婚礼》(9月),还邀来欧美多位著名歌剧红伶演出了莱哈尔的轻歌剧《风流寡妇》(12月)。

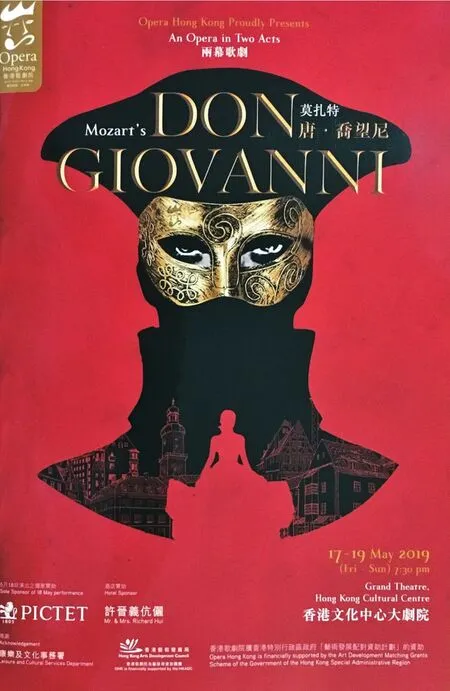

香港歌剧院《唐乔瓦尼》剧照,莱波雷诺(索尔饰演)用长长的名单将埃尔薇拉卷绕起来(香港歌剧院供图)

9月两个音乐剧场式原创制作同样瞩目,“一铺清唱”世界首演黄咏诗编剧、伍卓贤作曲的无伴奏合唱剧场《三生三世爱情余味》,和“进念”世界首演胡恩威担任导演、改编及设计的建筑音乐剧场《美丽的阴暗》(于逸尧担任音乐总监),都是风格独特的制作。

12月就更是热闹,除了有春天实验剧团制作的以迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)30首金曲贯穿的点唱机式音乐剧《镜中人》(Man in the Mirror

),还有风车草剧团的原创音乐剧场作品《米线女战士》,柯戴维作曲及文本的原创音乐剧《希望之星》。至于香港话剧团及“演戏家族”强强联手,三度上演的原创音乐剧《四川好人》,则作跨年演出,最少九场,成为2019年声势至为浩大的香港原创音乐剧制作。跨界制作《唐乔瓦尼》

音乐剧、轻歌剧多是大团圆结局,歌剧则多是悲喜剧相混,大多还是悲剧。可以说,歌剧舞台上那种悲欣同源、悲喜交加的场景,更贴近香港观众过去大半年来的现实生活感受。在此且选评自5月中至12月初,香港歌剧院及非凡美乐,在香港舞台上奇迹般顺利演出的三喜三悲6部代表性歌剧,作为香港处于“非常时期”制作复杂的歌剧仍能持续公演的印记。

先谈香港歌剧院的莫扎特《唐乔瓦尼》,再看半舞台式《乡村骑士》与《丑角》,以及威尔第的《弄臣》;然后再评说非凡美乐制作的两出喜剧,莫扎特的《费加罗的婚礼》,和莱哈尔的轻歌剧《风流寡妇》。

歌剧是“古老”的西方艺术形式,现代的歌剧制作则往往会植入“现代”背景来演出。5月份香港歌剧院请来蒙特卡洛歌剧院的总监格兰达(Jean-Louis Grinda)执导的歌剧《唐乔瓦尼》,则是结合香港的跨域制作——服装是蒙特卡洛歌剧院借来的,灯光设计、布景设计也是外来的(也就是说很可能就是蒙特卡洛歌剧院的舞台制作);执棒的香港歌剧院的老拍档奥索连斯(Martins Ozolins)是拉脱维亚国家歌剧院及芭蕾舞团的首席指挥。但除此以外,香港元素较过往则明显有所增加:除香港小交响乐团、香港歌剧院合唱团,5月17日至19日的三场演出中,都有不少香港年轻一代的歌剧演员。而就演出来说,整体表现相信能满足各方面的期待和要求,没有再出现好些年前香港艺术节上来自欧洲歌剧院的“现代”制作,几乎人人看完都摇头,还有乐评人大骂的现象。

其实,莫扎特这出歌剧选用集“邪恶”与“笑谑”于一身的贵族做主角,对当年的道德标准而言实属大胆之举。格兰特这个制作的处理,很能掌握这种音乐上的精髓,将“所有严肃戏剧应有的材料和喜剧色彩共冶一炉”(导演的话)。第一幕中的名曲“芳名录”,莱波雷洛唱出长名单劝埃尔薇拉勿再痴迷她的主人时还用长长的名单将埃尔薇拉卷绕起来的处理方式,很有喜感,埃尔薇拉的悲剧亦被喜剧化了,那不正是香港乱局存在着鲜明的荒诞感吗?

有机农业(Organic Agriculture)是遵照一定的有机农业生产标准,在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物,不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质,遵循自然规律和生态学原理,协调种植业和养殖业的平衡,采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。

可以说,这个制作的戏味颇浓,不仅演唱唐乔瓦尼的古索(Marcelo Guzzo)和演唱他的仆人的索尔(Alex Soare)能唱能演,甚至同台演出的香港班子,包括演唱奥塔维奥的陈永、采琳娜的黄华裳、马赛托的钱琛铭,唱段不少分量不轻,都能将“戏”演出和唱出来,那才是最让人开心的事。活跃于欧美歌剧界多年的田浩江,此次饰演骑士长一角,因角色限制相对发挥有限,不过他的声音有如石像般压台,太不简单。在另一组阵容出场的邝励龄、刘卓昕和黄日衍,演出后听到的观众口碑同样不错。

真实歌剧并未过时

其实《唐乔瓦尼》在“笑谑”基调的背后,是三位女性的悲情故事;但论真实感,却仍是8月的“双料戏宝”——被业内人昵称为“乡与丑”(Cav-and-Pag)的《乡村骑士》(Cavalleria Rusticana

)及《丑角》(Pagliacci

)两出短歌剧。意大利马斯卡尼(Mascagni)的《乡村骑士》及莱昂卡瓦洛(Leoncavllo)的《丑角》自19世纪末(1890年及1892年)首演以来,形成同场演出的“传统惯例”,除了因为这两部歌剧具有大量相同之处,更在于两者都是19世纪意大利文艺界“真实主义”潮流下的歌剧代表作。

这次香港歌剧院的制作,是只有至为简约布景的“半舞台版”:尽管各演出者仍以剧中人物的戏服及化装登台,合唱团的群众演员则全“安置”在大会堂音乐厅舞台后面的合唱席;灯光变化亦很局限,加上乐队置于舞台上,乐队前边留下的演区空间亦很有限;两个短剧只有下半场的《丑角》动用了一张小桌和两张小椅子。也就是说,各演员要在欠缺环境气氛的“半舞台”形式下,用这两部歌剧的“真实感”传递给观众,那可是较“全舞台”的演出更大的挑战。加上这次两个歌剧的演员组合都各只有五位,且都是新的组合,甚至目前由王思恒担任音乐总监(兼乐团首席)的香港歌剧院乐团,亦可说是“新”班子,更是高难度。就所听的首晚演出(8月24日)效果来说,现场反应气氛极为热烈,确实有点意料之外了。话说回来,尽管客观上这次“半舞台版”制作的条件不尽理想,但艺术追求的动力往往能创出意料之外的成果(甚至奇迹)。这次两组合共九位演员(仅刘嵩虎在两部歌剧中登台),都是已具有丰富歌剧演出经验的生力军。

香港歌剧院半舞台版《乡村骑士》剧照(香港歌剧院供图)

左:香港歌剧院半舞台版《丑角》剧照,卡尼奧(左,郝幸娃饰演)与佩帕(右,陈永饰演)的对手戏(香港歌剧院供图)

《乡村骑士》演出组合基本是香港新一代的歌唱好手,但教育背景各异,演唱女主角桑图扎的A组陈皓琬毕业于英国利兹音乐学院,B组张倩毕业于上海音乐学院及香港演艺学院;演唱图里杜的陈晨毕业于英国皇家音乐学院,并在韦尔斯国际声乐学院取得音乐硕士学位;扮演露西亚的麦可明则是香港大学音乐系、英国约克大学和英国皇家音乐学院的高才生;演唱露娜一角的刘韵是星海音乐学院本科和香港演艺学院的音乐硕士;至于先演唱艾尔菲奥,又在《丑》剧中演唱西尔维奥的刘嵩虎,则是德国纽伦堡国立音乐学院的博士,是北京国家大剧院首位驻院歌唱家,活跃于欧洲的男中音;《丑》剧的演唱组合,除刘嵩虎外,首晚演唱女主角内达的女高音邝励龄是香港中文大学、荷兰皇家阿姆斯特丹及英国多所歌剧学校、音乐学院的毕业生;次晚的李洋则是活跃于各地歌剧、交响乐及室乐舞台的抒情女高音;演唱卡尼奥的男高音郝幸娃则是2016年日本长崎《蝴蝶夫人》国家声乐大赛金奖得主;演唱东尼奥的孙砾,是中国著名男中音,亦是福建省歌舞剧院院长;扮演佩帕的陈永,则是香港演艺学院的硕士,是在歌剧及艺术歌曲两方面都深有表现的抒情男高音。

此外,这次邀来担任导演的卡斯蒂列尼(E.Castiglione),和执棒的马田伦基(G. Martinenghi),都是具有丰富歌剧经验的实力派人物,乐队与演员的配合,各演员之间的互动演出,都表现出流畅及默契。同时,这两个歌剧人物虽不多,但每个角色都有发挥机会,带动剧情发展的两位女主角——《乡》剧中饰演桑图扎的陈皓琬,和《丑》剧中演唱内达的邝励龄——都能做到唱造俱佳,对感情收放自如,贴近真实的水平,这就更是至为重要的一点。

这两出意大利真实主义歌剧的故事,背景远离大城市社会,都是社会基层人物,内容都是日常的生活;在一百多年后,教育普及、人类社会文明大大提升,“双料戏宝”的“乡与丑”不断上演,仍能发挥“真实”的感染力,那又说明什么呢?观赏此制作时,香港社会与人心都处于一种莫名的骚动和惶恐的气氛中,多了一种荒诞不真实的感觉,似乎便找到问题的答案了。

以电影美学打造《弄臣》

演出“乡与丑”不满两个月,香港歌剧院转到香港文化中心大剧院,制作了五场威尔第的三幕歌剧《弄臣》,这是与意大利卡利亚里抒情歌剧院(Teatro Lirico di Cagliari)合作并结合香港本地人才的一个制作。

威尔的歌剧《弄臣》,很多人百看不厌,当然是因为其中有好几首百听不厌的名曲,但这次制作并没有因有大量“铁粉”而掉以轻心。为此,香港歌剧院请来意大利经验丰富的歌剧导演马埃斯特里尼(P.F. Maestrini)掌舵,获得法国乐评家年度歌剧大奖的奥尔米(Paolo Oimi)指挥香港管弦乐团及香港歌剧院合唱团,亦尝试找寻新意。在“导演的话”中,“马导演”便自言他执导过七次《弄臣》,十多年前便与布景设计师诺娃(J.G. Nova)研究投影技术与布景演出的互动关系,希望向电影美学借镜来提升叙述技巧,令歌剧表演更扣人心弦。

在歌剧中采用电影手法已非新事的今日,这次制作所见,从序曲奏响时所结合的水底投影,和第三幕整个场景设在流水不绝的河上,都有很不错的效果,不会对演出特别是音乐欣赏带来干扰,没有“喧宾夺主”的情况,效果之佳完全在意料之外,果是高手之作。

笔者观赏的是10月10日的第二场是B组阵容,保加利亚的克列米特捷夫(A.Keremidtchiev)饰演的弄臣与香港女高音黄华裳饰演的吉尔达,多场父女对手戏,无论唱与造都能演出戏味,特别是第三幕两父女于河上舢板,与在岸边阳台由拉脱维亚男高音巴马尼斯(R.Bramanis)扮演的曼图亚公爵及女中音张倩扮演的玛德莲娜,各人表达各自感受构成的复杂著名四重唱,形成很大的戏剧张力,亦为其后吉尔达的自我牺牲及弄臣发现麻袋中奄奄一息的女儿时的无尽痛苦做了很好的铺垫。

右页:歌剧《弄臣》第一幕场景(香港歌剧院供图)

巴马尼斯的曼图亚公爵,靓丽形象和亮丽歌声都很有说服力,第一幕第二场安排他与吉尔达保姆乔凡娜(陈皓琬饰演)、与黄华裳(吉尔达)的爱情二重唱,和在第三幕所唱名曲“女人善变”都可说声情并茂。

整体来说,这个制作在服装、灯光及舞台布景设计上,都能做到和谐统一,视觉效果可观性强。同时,投影技术带来的唯美感,让人在悲剧性的感染下,仍能看得赏心悦目。但现实又岂会是如此呢?

欢乐婚礼后的伤感

现实的人生写照,却可能会是非凡美乐9月制作的莫扎特喜歌剧《费加罗的婚礼》(Le Nozze di Figaro

)。莫扎特的音乐,总能让人有愉悦的感觉,但即使像《费加罗的婚礼》这样子的喜歌剧,仍总带有点阴影的莫名哀伤。其实,这点隐约可见可感的伤痛特质,亦正是被某些人视为“坏孩子”的莫扎特在他作曲的歌剧中时有的特性。当然,故事本身的情节设计,表面充满了胡闹,结局则是峰回路转——原来的各种障碍、困难,一下子都迎刃而解,以大团圆喜剧收场。如此一说,便不难发现如今全世界的“音乐剧”(Musical)普遍采用的“情节发展程序”,不就是来自莫扎特这些喜歌剧(特别是这部《费加罗的婚礼》)吗?当然,仅在于“情节发展程序”,而演出手法、歌唱风格便截然不同。

非凡美乐制作歌剧《费加罗的婚礼》第四幕,伯爵(左,杜洛沙饰演)与换上夫人衣服的苏珊娜(谭乐轩饰演)的对手戏(非凡美乐供图)

《费加罗的婚礼》有歌、有戏,没有舞,各主要角色的歌唱特色都结合着人物的身份性格,采用编码歌剧形式结构。这次非凡美乐的制作,一方面尽量为年轻歌唱家演员提供登台实践机会,但更重要的是在选角方面,不仅在于声线特性,更希望演员的外形及气质更能贴合剧中人物:男中音钱深铭自第一幕开场,量度新房筹备与苏珊娜的婚礼,便唱出了一位“外形朴厚的聪明仆人”的特性;演唱苏珊娜的女高音谭乐轩外形小家碧玉,但却充满了女性的各种情感,从第一幕的柔情(对费加罗)、嘲弄(对马切丽娜),第二幕的机智聪慧,第三幕的焦虑担忧(对伯爵的纠缠)、愤怒(对费加罗),到第四幕的希望,唱与演都能将不同情绪变化掌握得很好;另一组中演唱伯爵的男中音杜洛沙(Isaac Droscha),是这次制作唯一的外籍歌唱演员,他于香港科技大学任职教授,于芝加哥大学取得声乐表演博士学位,具有颇为丰富的歌剧表演经验,与其他歌唱演员很不一样。不仅如此,他高大的外形更能突出剧中伯爵所拥有的决定性强势权力,他与身形娇小的谭乐轩演对手戏,更突出两个阶层之间所形成的权力压力。

至于戏中另一对男女——女中音连晧忻演唱的马切丽娜和男中音张健华演唱的巴尔托罗医生,剧中有非常强烈的戏剧冲突。连晧忻在唱与演的过程中,将戏剧变化处理得恰如其分,并未有流于夸张。第四幕伯爵夫人与苏珊娜主仆两人易服,伯爵与费加罗“自投罗网”引发的“错摸”戏剧效果,各人在歌唱与表演时同样保持着“克制”,没有在表情上及肢体上做出夸大的处理。也就是说,整个制作保持着莫扎特作为“坏孩子”的轻快抒情,带有阳光特质的抒情风格,未有沦于闹剧的色彩(那可能会更易讨好观众)。

同样,戏份不多的非凡美乐合唱团,七女三男(场刊女歌手名单却只有6人)的表演,亦是以抒情色彩来处理剧中几段轻巧风格的合唱。在凌显佑指挥下的非凡美乐室乐团,采用12人的小型单管编制,仍能配合做出戏剧性变化的色彩,对比尽管不大,抒情效果却佳。

至于王梓骏的布景设计,以三幅带有圆拱形结构的拱壁作主体,配上不同的椅桌、沙发装饰,便变化出客厅、闺房、花园的不同场景(遍布绿叶变成花园更是神来之笔),灯光的配合同样出色。服装采用传统风格,亦能很好地配合音乐所营造出的抒情格调。

整部歌剧最后大团圆结局的大合唱,无比简短便收场,与现代音乐剧往往在剧终时设计一大段歌舞连场的大合唱来强调歌舞升平、人生总是美好的终场设计很不一样。其实,莫扎特的音乐处理更接近真实的人生,《费加罗的婚礼》的大团圆收场,源于伯爵丑事败露向伯爵夫人道歉,而夫人原谅了他……吴倩晖演唱的伯爵夫人,要在接纳伯爵道歉时的歌声中唱出心中那种落寞无言、无法言喻的哀伤,那很可能正是莫扎特音乐中所潜藏的真实情感。为此,《费加罗的婚礼》看似有点喜闹剧的情节,但背后的精神却仍在于传讲真实的人生,与现今的音乐剧处处欢乐的自我麻醉人生观截然不同。但在香港乱局的日子中,却多少发挥了心灵“抚慰”的作用。

《风流寡妇》美乐深意

非凡美乐的三幕喜歌剧《风流寡妇》(Merry Widow

)则是12月香港歌剧舞台上最瞩目的制作,亦是过去半年来,能于苦涩有如悲情城市般的香港时局下,为观众带来有如甜品般欢愉感觉的歌剧制作。这个制作的成功,前提当是奥地利匈牙利作曲家法兰兹·莱哈尔(Franz Leher, 1870~1948),与脚本作家多瑞安(Viktov Leon,1818~1940)与李奥·斯坦(Leo Stein,1861~1921)三人携手于1905年创作的杰作。音乐当然是轻歌剧成败关键所在,但《风流寡妇》的出色之处更在于和一般轻歌剧只求音乐美妙,大多情节流于情理之外的处理并不一样。

而对于这部堪称完美的轻歌剧作品,作为非凡美乐大总管的卢景文早已成竹在胸,台前幕后的班底阵容配搭,就首晚(12月6日)的表现所见,歌唱演员阵容的安排基本上是多年来采用的方法:主要角色邀来欧美富有经验的歌唱家饰演,其他角色,包括幕后的制作人员,大多则是香港演艺学院培养出来的人才。这种配搭方式,多年来为香港歌剧界逐渐培养出能独当一面的新一代歌剧演员。

这次在首演之夜担纲寡妇汉娜的女高音卡洛琳·沃拉(Caroline Worra)和演唱她旧情人达尼洛的男高音理查德·特洛塞尔(Richard Troxell)都来自美国,外形声线都与剧中人物形象贴合,歌声感情饱满成熟动听。与之相对照的另一对,演唱特使泽塔男爵的年轻妻子瓦伦西娜的女高音梅根·帕奇卡诺(Megan Pachecano)同样来自美国,追求她的法国贵族青年罗西翁则由波兰男高音皮阿托罗·布舍夫斯基(Piotr Buszewski)演唱,两人富有青春活力的外形和明快亮丽的歌声,正好与汉娜和达尼洛一对相辉映。汉娜和达尼洛各自出场时的独唱曲已有压场惊喜,两人脍炙人口的爱情二重唱的圆舞曲主题,更让人迷醉。在各人改以民族服装出场的第二幕中,汉娜的名曲“菲丽雅之歌”》(Vilja Song)、瓦伦西娜的“康康舞曲”(Dance Song and Can Can)和罗西翁的情歌“浪漫曲”(Romance),都能唱出醉人的芬芳韵味。

在这“四朵红花”的映照下,香港的“多片绿叶”都显出应有的颜色,包括演唱泽塔男爵的男中音杜洛沙(Jsaac Droscha),还有男中音钱深铭、冯日曦、张健华,男高音颜家乐,女高音谭乐轩、李巧临、曾丽婷等,都演出了轻歌剧所要求的灵巧欢快。

这个《风流寡妇》的制作有几个特点:一是演唱与对白都改用英语,对白中还加入了一些“香港色彩”,英文翻译与改编看来应是卢景文手笔(场刊中没有注出),这对大多不熟悉德文原文的香港歌唱家来说是“减压”的设计;二是王梓骏的三幕布景,犹如一个主景的变奏,既统一又各有特性;三是张浩然的服装设计,结合三幕三个不同场景,第二幕汉娜府邸之花园舞会,各人的庞特维多民族服装五彩缤纷,和前后两幕以黑白为主构成鲜明对照;四是三幕都配合安排了连场舞蹈,特别是第三幕在巴黎美仙歌舞夜总会,安排康康踢腿舞是再自然不过之事,不仅如此,更神来之“舞”的是第三幕安插了一首莱哈尔早期的名曲《金与银圆舞曲》(Gold and Silver Waltz),现任香港芭蕾舞团驻团编舞家胡颂威编舞的五对男女所跳的芭蕾舞,以群舞及双人舞(魏巍与刘昱瑶)形式穿插,可说充满欢愉美感,为整个演出增色不少;五是除了增加了舞蹈的分量外,第三幕还将莱哈尔后期歌剧《朱迪》(Giuditta

)中的优美咏叹调“红唇热吻”(Meine Lippen Sie Kussen So heiss)加入,改编后作为罗西翁与瓦伦西娜的“告别二重唱”,既使得情节更合理,更富戏剧性浪漫,可说是神来之“歌”。这部轻歌剧一如非凡美乐不少歌剧制作一样,仍安排在香港大会堂音乐厅举行。当晚音乐厅的舞台采用“镜框式”,布景并没有运用舞台上的合唱席空间,但三幕都有四五十人的歌舞大场面,亦没有过于拥挤的压逼感,有点意料之外。不过,由同样是在香港演艺学院出身,现已在国际乐坛上越来越活跃的廖国敏带领下担任伴奏演出的“香港名家乐友”乐队,编制虽然仅约40人,但在音乐厅临时拆去几排座位的乐池中,便显得颇为拥挤了,右边的竖琴和左边的低音提琴都要“升高”安置在舞台两侧,于观众的视线下演奏。不过,“香港名家乐友”奏出来的声音却无丝毫拥挤感,仍是结合着情节发展的愉悦欢乐之音。

《风流寡妇》第三幕场景(非凡美乐供图)

这次制作演出四场,最后一场在12月8日下午3时开演。当天下午5时多,香港大会堂便因示威活动关门,幸好当晚已没有安排演出,实在有惊无险。《风流寡妇》在香港这一特定历史时刻上演,除了能为香港人苦涩无奈的生活带来安抚情绪的作用外,这个制作背后爱情与金钱的关系,在任何时候都是值得思考的课题,这亦当是这部轻歌剧能历演不衰的其中一个原因!

悲喜承传人生常态

最后补记,8月搬演到香港舞台的法语原版音乐剧《罗密欧与朱丽叶》,在“乱世”下票房难免受到影响,9月伦敦西区的音乐剧《玛蒂尔达》(Matilda

)更是取消演出,然而主办机构一直未做任何退款安排,结果要由场馆香港演艺学院动用资金,让持票者获全额退款,对任何一方来说,这都是“悲戏”。另外要写上一笔的是,《风流寡妇》节目单中刊印的“故事大纲”和导赏文章《维也纳轻歌剧的不朽杰作》,那可是卢景文以英文撰写、陈钧润中译,于1998年时刊用过的旧文章。很显然,这是卢景文以之来怀念于2019年9月13日离世、在过去数十年来和他一起推广歌剧的陈钧润。陈钧润学贯中西,横跨剧坛与乐坛,翻译创作的剧本超过50出,过去数十年来卢景文制作的歌剧介绍及歌词翻译大多均出自其手笔。此外,他更是香港作曲家及作词家协会的理事,这却可能会是很多人不知道的事呢。他的辞世,亦确实是这一年来让人伤感的悲痛之事!

不过,这几个歌剧制作,无论台前还是幕后,都可以很清楚地看到香港新一代歌剧力量已走向成熟的阶段。人类历史就是不断地承传,亦是悲喜交加的记录,那是人生的常态。