从“秋香”到“秋子”

——中国歌剧百年回望之一

2020-02-13文:蒋力

文:蒋 力

在没有任何精神准备的前提下,忽然接到《歌剧》杂志主编的约请,让我在2020年的杂志上开一个专栏,对中国歌剧的百年历程做一个大略的回顾和大致的巡礼,而且首篇的交稿时限很紧,紧到我无法按照自己主张的“从容”心态去撰文。这种状态下的专栏写作,难免挂一漏万。一年十二期的篇幅,也难免对专栏内容有制约——无法放开去松弛地撰稿,甚而有可能写出的文字会呈现出紧缩的状态。这是我的能力范围内所改变不了的。我将尽量在简史、小史的框架里,在尽量客观的原则下,持续完成这个写作任务。荆蓝主编的《中国歌剧史》(我担任了特约责任编辑)和居其宏总编撰的《中国歌剧音乐剧通史》(曾约我参加其中某卷的事务性工作,婉辞)是我的主要参考书。我做歌剧报道、评论、策划、制作长达三十余年,自然在积累中形成了自己的一些歌剧观,有些观点与上述两部史书不尽相同,个人之见或许会在我的文字中点到为止地有所呈现。疏漏与不当之处,还请行家、专家、歌剧人和歌剧爱好者们见谅。

1920年,29岁的黎锦晖选择了开封。似乎没有人去着意探究他为什么选择了开封,此后他更多的时间是在上海发展,但作为他的艺术起点,开封于他有着特殊的意义。

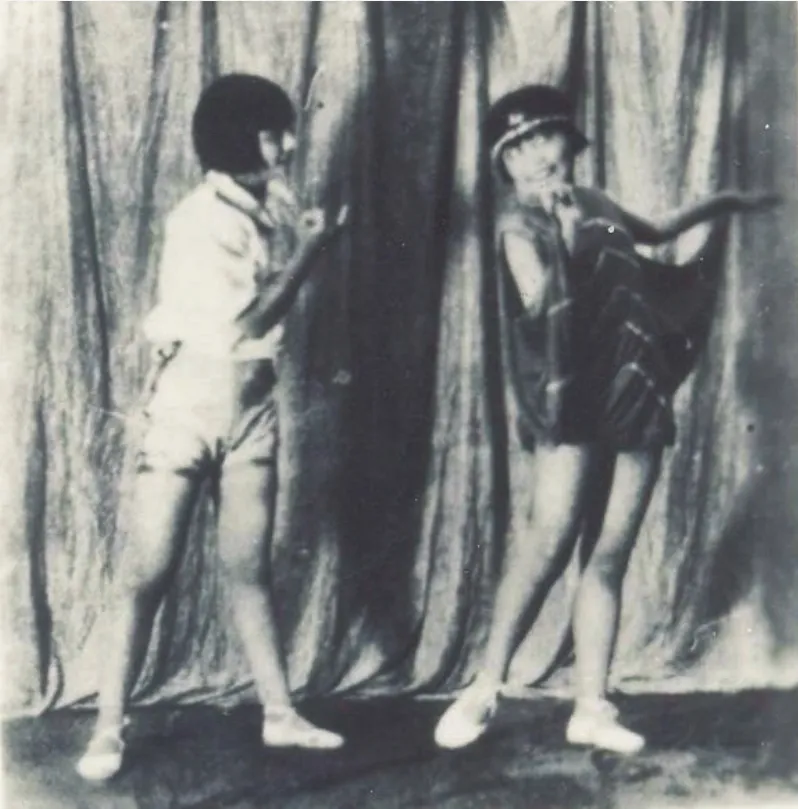

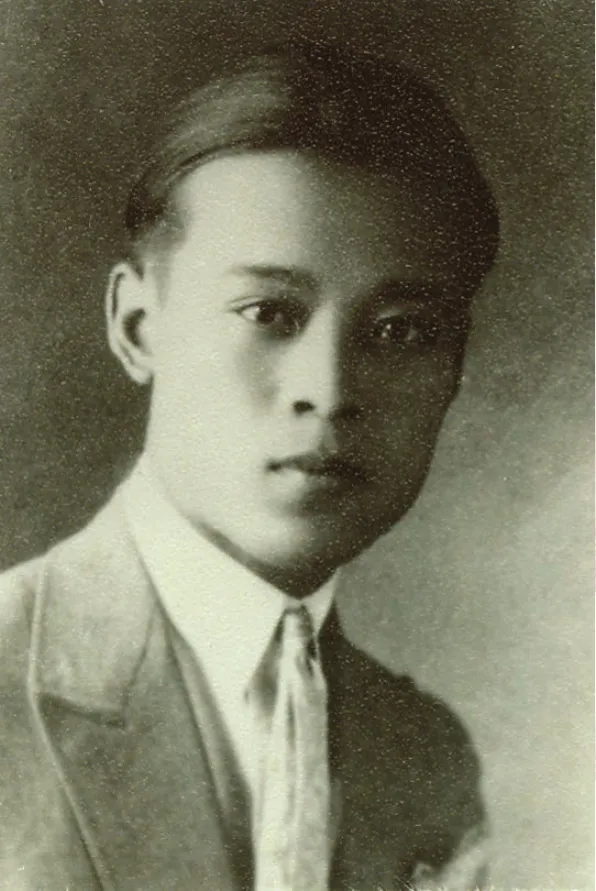

黎锦晖生在湖南湘潭,自幼起即偏爱俗乐,喜唱民歌,中学时自学乐理和声乐,接触了风琴和钢琴。长沙高师毕业后做过报纸编辑和中小学乐歌教师,写词配歌的创作自此开始。在北大旁听期间,他加入了“北京大学音乐研究会”,在《音乐杂志》发表文章,阐述他的音乐观点,提倡用民间说唱音乐宣传新事物、新思想。1920年夏,黎锦晖在开封市第一师范学校讲习班讲授“小学国语教学法”。为证明唱歌可以帮助国语课的“正音”练习,他根据教材编出了第一部儿童歌舞剧《麻雀与小孩》。简明的剧情是这样的:麻雀妈妈教会麻雀女儿飞翔的本领,还教育她在天上要小心老鹰和鹞子,在地上要警惕老鼠和蟒蛇,偏偏忽略了提醒女儿对人也要防范。小麻雀被一个小孩子骗到他家关了起来,麻雀妈妈找到这个小孩,述说她失去女儿后痛不欲生的心情,小孩深受感动,放了小麻雀,使麻雀母女得以团圆,他和麻雀母女也成了好朋友。这部短剧的特点是“选曲填词”,选用的曲调包括外国儿歌、湖南民歌、江苏民歌和古曲等。《麻雀与小孩》由开封一师、女师和附小的学生首演后,赞者蜂起,好评如潮,各地各校争相搬演,少儿及成年观众不计其数。首演后作者继续修改,直至1928年乃正式定稿。史家认为,《麻雀与小孩》是中国歌剧艺术的开山之作,歌剧理论家居其宏教授则将《麻雀与小孩》首演之年视为“中国歌剧元年”。

黎锦晖(1926年)

歌舞剧《麻雀与小孩》,白忆(左)、于知乐饰

OUTLINE / Historians believe thatSparrow and Child

,created by Li Jinhui exactly 100 years ago, is the firstever Chinese opera. In his new column this year, critic Jiang Li will give a brief overview of Chinese opera’s development in the past century.

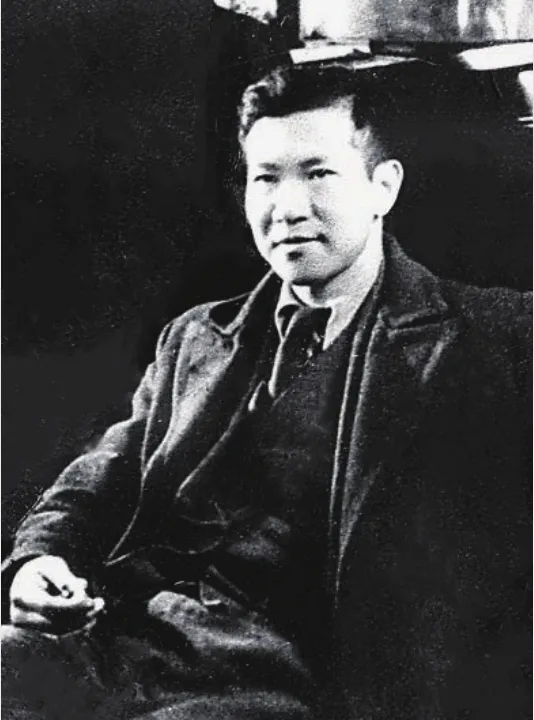

上:人民音乐家冼星海

中:作曲家聂耳(左)和剧作家田汉

下:阎述诗

从此黎锦晖的儿童歌舞剧创作一发而不可收,而且大都是他自己编写剧本、唱词、作曲、导演。其间,他还创作了一些儿童歌舞表演曲,那就是他自己命名的“表情唱歌”,有人物有情节,通过声音的表现力和小演员们的载歌载舞来表情达意的表演性歌舞体裁。其中最有影响的一首叫《可怜的秋香》。这首表演曲以朴实无华、似乎不加渲染的旋律,将牧羊女秋香的不幸人生生动地表现了出来,歌短情长,慨叹无尽。将“表情唱歌”发展为“歌舞剧”也是黎锦晖勇于进取的选择,自此也开始了他的歌舞剧走向戏剧性的创作征程。在持续近十年的征程中,他创作了24首儿童歌舞表演曲、12部儿童歌舞剧。1921年,黎锦晖加入上海实验剧社并被推举为社长;1922年,黎锦晖创建明月音乐会;1926年,《黎锦晖歌舞剧》一书由中华书局出版,作者在后记中将这些作品称之为“儿童歌剧”或“歌剧”;1927年,黎锦晖创立中华歌舞专门学校;此后陆续组建过中华歌舞团(赴南洋巡演九个月)、明月歌舞团、联华歌舞班、明月歌舞剧社。

史家指出,除了黎锦晖的个人贡献之外,演剧逐渐成为那时大城市学校里的时尚,如上海师专的一批青年教师,就创作了一批儿童歌舞剧,有的也直接称作为“歌剧”。

***

在五四新文化思潮的影响下,1927年,田汉、欧阳予倩、徐悲鸿等人在上海成立了倡导“民众戏剧运动”的南国社,随即推出的作品中,有欧阳予倩创作并主演的歌剧《潘金莲》。田汉、欧阳予倩据此提出了他们的“新歌剧”观:“我们建设中国的新歌剧,许不能不以旧的歌剧为基础。”(田汉语)所谓旧的歌剧,其实就是戏曲;但“就目下而论,想拿皮黄戏剧来加以改造”。(欧阳予倩语)

就在南国社成立的同年,沈阳的一个中学数学教师阎述诗写出了他的第一部歌剧《高山流水》,阎述诗在自己编导的这部戏中还扮演了钟子期。这也是东北地区出现的第一部歌剧。自1927年至1934年间,阎述诗陆续创作了六部抒情歌剧,培养了与之合作多年的“谐和歌咏(音乐)团”,东关礼拜堂、沈阳青年会等地也成为他们相对固定的演出场所。

《扬子江暴风雨》,1935年首演

自1930年起,一批借鉴欧洲正歌剧样式、带有尝试或探索色彩的中国歌剧陆续在上海公演,其中包括1930年首演的“新兴歌剧”《王昭君》(萧梅编剧、张曙作曲),以“歌唱剧”冠名的《上海之歌》(蔡冰白编剧、张昊作曲),“话剧加唱式”歌剧《扬子江暴风雨》(田汉编剧、聂耳作曲),“歌舞乐剧”《西施》(陈大悲编剧、陈歌辛作曲),歌舞剧《桃花源》(魏如晦编剧、陈田鹤、钱仁康作曲)等。

1935年,王泊生在他主持的山东省立剧院推出了他编剧、作曲、导演、主演的新歌剧《岳飞》。他将戏曲化身“歌剧”的实践,在后人看来,仍带有“国剧”遗风。该院南迁后,在重庆被更名为国立实验剧院,又改组为国立歌剧学校,继与国立戏剧专科学校合并,音乐组则并入青木关国立音乐院。

1938年在红色根据地延安成立的鲁迅艺术学院,很快就成为新歌剧的摇篮。鲁艺创作的第一部歌剧是《农村曲》(集体编剧、李伯钊执笔,向隅作曲,吕骥写了最后的进行曲)。来自上海的向隅,研究过外国歌剧,观看过聂耳作曲并主演的《扬子江暴风雨》和张曙作曲的《王昭君》,对京剧和花鼓戏也比较熟悉。在创作这部描写“伟大抗战年代中前进着的模范女性”的歌剧时,他运用了主题音调、独唱、对唱、重唱、齐唱、合唱、前奏曲、间奏曲等多种歌剧创作手法,短短四天就完成了音乐创作。演出时,他身兼指挥和小提琴演奏。乐队的配置显然是在现有条件下拼凑的,除了小提琴,还有风琴、二胡、笛子和口琴等。该剧后来演至冀中、山东、晋东南、重庆、柳州、桂林,还演到了新加坡、马来西亚、泰国等地,产生了很大的影响。1986年在北京举行了纪念演出。

《农村曲》首演后不到半年,又一部歌剧诞生在延安,这就是冼星海的《军民进行曲》(集体创作,王震之作词)。应鲁艺音乐系邀请,留法归来的冼星海于1938年到延安工作,月内,即投入这部歌剧的创作。1939年1月首演于陕北公学大礼堂。冼星海希图歌剧要有艺术的、政治的和社会的深刻意义,通过歌剧使全民族获得新的生命力量,增强抗战的决心。他认为,“《军民进行曲》是属于具有民族性的歌剧”。

鲁艺迅速编辑、出版了包括这两部歌剧曲谱在内的《歌剧集》,隶属于“三厅”的剧宣一队获得此书后,即在文化城桂林等地排演了这两部戏。《军民进行曲》还由剧宣七队排出修改版,参加了1944年在桂林举办的西南第一届戏剧展览会。在广西艺术馆连续演出五场后,又应观众要求,在广场上连演三场,每场观众多达3万以上,起到了非常好的抗日宣传效果。欧阳予倩、田汉为之主持了座谈会,借此再次研讨新歌剧的发展。安娥认为:“中国歌剧正在嫩芽初发的时候,任何一种形式尽可试验。在工作中自会找到途径。中国歌剧途上,不怕不好,不怕样子多,不怕一些必然的错误,只怕没有!没有,是中国歌剧的悲哀!”

《秋子》中的张权

此时的延安,已经进入了《白毛女》的创作酝酿期。

***

1942年初,歌剧《秋子》在战时“陪都”重庆首演。这是在抗日战争进入相持阶段背景下中国文艺界的一件大事。

《秋子》由陈定编剧,李嘉、臧云远作词,黄源洛作曲,导演团由王沛纶等十人组成,执行导演吴晓邦。演出团体是中国实验歌剧团和中华交响乐团。

这部歌剧主要表现的是名为秋子的日本女子在日寇侵华期间被征为营妓,来到中国后与其丈夫宫毅相遇后的悲剧,是一部带有明显反战情绪的歌剧。

黄源洛也是湖南人,在上海先后主修了提琴和理论作曲。他和聂耳都曾在黎锦晖麾下的乐队里拉琴,不同程度地受到黎锦晖的影响。1939年黄源洛加入中华交响乐团,任中提琴演奏员。搞一部歌剧的想法是黄源洛与陈定、李嘉闲聊时提出的,陈定提到《群众周刊》刊登的一篇题为《宫毅与秋子》的报道,可以作为素材考虑。

1942年1月31日至2月6日,《秋子》在重庆的国泰大戏院连续演出7场,后续演至2月13日。国立音乐院的声乐教授黄友葵推荐她的两位高足张权、莫桂新饰演了主要角色。

在观看歌剧《秋子》的观众中,有一个特殊的人,他就是中共南方局和八路军驻重庆办事处的负责人周恩来。他领导下的《新华日报》,对《秋子》的演出,予以了破天荒的持续报道(从预告、报道到评论、讨论)。

《秋子》公演后,重庆媒体均有报道和评论;对《秋子》的评论,也引发了歌剧如何发展的讨论。1943年1月,《秋子》二轮公演时,对《秋子》的评说仍褒贬不一。作家兼音乐评论家徐迟撰文写道:“《秋子》的音乐中,时或出现那许多短暂的光芒的刹那,有时则仅仅是女高音传来的一个乐音,却能给人非常的情感,在这样的一个乐音、几个乐音之上或许便是将来茁出中国歌剧音乐的苗。”

秋子咏叹调《太阳啊快给我光明路程》

在重庆国立音乐院与张权同学的指挥家严良堃,50多年后才有机会将当年的记忆落在文字上,他写道:“张权的演唱,对采用西洋歌唱方法表演中国歌剧做了新的成功的探索。在《秋子》这部歌剧中,她演唱的第一首咏叹调,给了我极深的印象。她的音色纯净,高音毫不费力,音符和旋律在她的驾驭下是那么流畅自如,那歌声好像从高空飘下,清晰自然地用音乐把每一个字‘植’入听众的耳中。若没有对中国发音咬字的认真学习、琢磨和反复下苦功的练习,是不可能达到这样的效果的。”

史家认为:黄源洛在《秋子》剧本创作阶段对其正歌剧类型的确定,在音乐创作中对于正歌剧类型的自觉追求及其艺术表现,都达到了同时期我国正歌剧创作的最高水平。它是中国人创作的第一部以外国人为主人公的歌剧作品;它是第一部表现反战主题的严肃歌剧;它是第一部被同行和观众普遍认为在艺术上比较成功的中国本土正歌剧。史家还指出:艺术与政治双重的标准使得歌剧理论界长期以来对《秋子》应有的历史地位和艺术价值采取了漠视态度。

2014年,南京艺术学院重新整理、复排了《秋子》——70年前首演的剧组中,多位都曾在南京艺术学院或其前身上海美专学习或工作过。在首个国家公祭日前夕,“复活”的“秋子”在南京与观众见面——居其宏担任剧本整理、修订、编创工作;崔新担任音乐编配、作曲。

从“秋香”到“秋子”的20年,可以视作中国歌剧的草创初期或早期实践,借鉴、包容、创造和多种样式的探索,是这一时期的主要特点。

《秋子》在重庆首演后的数月,黄土高坡上的延安,召开了一个持续20多天的会议——延安文艺座谈会。毛泽东在座谈会上的讲话,成为后来指导中国文艺创作的经典著述。在其指引下,一部新歌剧在延安诞生了,一个崭新的歌剧人物登场了。