近视合并高度散光行FS-LASIK术后早期前后表面曲率及散光和前房深度的变化

2020-02-08李利

李 利

0引言

飞秒激光辅助的准分子激光原位角膜磨镶术(femtosecond assisted laserinsitukeratomileusis,FS-LASIK)是目前应用较广泛的屈光手术方式,已有大量研究表明FS-LASIK有效性及稳定性较好[1-3]。这些研究主要针对近视合并较低度数的散光,部分针对高度散光的研究主要侧重术后残留的散光度和视力[4-7]。散光对于视觉质量的影响是比较大的[8]。单纯近视手术通过对角膜中央部分的削薄得到凹透镜的效果,复合性近视散光的手术除了要进行凹透镜的切削,还要根据散光的轴向进行有针对性的激光脉冲消融,散光越大,切削越深,角膜在某个轴向上残留组织就会越薄,角膜基质床各方位厚度就会差异较大[9],角膜瓣复位后前后表面曲率和散光及前房深度变化情况是怎样的呢?多长时间趋于稳定呢?与同样中央切削厚度的低度散光组比较变化如何呢?目前文献较少,为此我们做了相关研究,现报告如下。

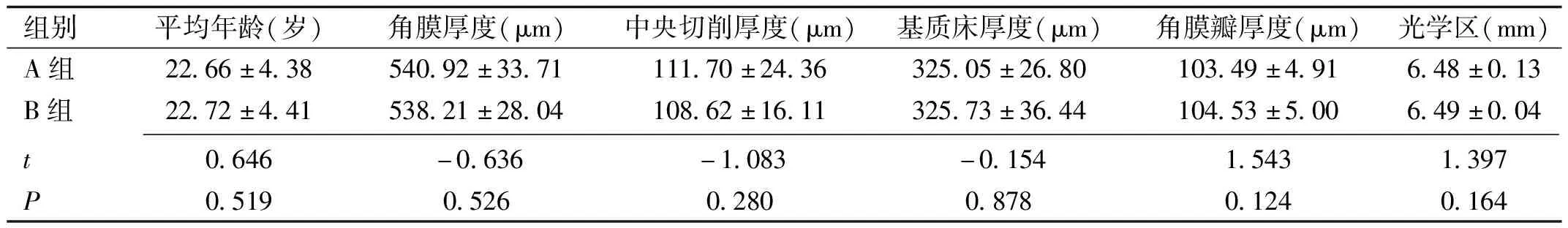

组别平均年龄(岁)角膜厚度(μm)中央切削厚度(μm)基质床厚度(μm)角膜瓣厚度(μm)光学区(mm)A组22.66±4.38540.92±33.71111.70±24.36325.05±26.80103.49±4.916.48±0.13B组22.72±4.41538.21±28.04108.62±16.11325.73±36.44104.53±5.006.49±0.04 t0.646-0.636-1.083-0.1541.5431.397P0.5190.5260.2800.8780.1240.164

注:A组:散光-2.00~-5.00D;B组:散光-0.25~-1.00D。

1对象和方法

1.1对象选取2016-01/2019-05在我院行飞秒制瓣LASIK手术治疗的复合性近视散光且在3mo及以上有完整随访记录的患者进行回顾性分析,一般研究将-2.25D以上散光列为高度散光[4],也有研究把散光≥-3.00D列为高度散光[7],因严格按高度散光选择的样本量较少,本研究选取A组71例106眼,散光为-2.00~-5.00(平均-2.45±0.59)D,球镜为-4.92±1.77D,等效球镜为-6.15±1.74D;B组63例106眼,散光-0.25~-1.00(平均-0.70±0.21)D,球镜为-6.32±1.03D,等效球镜为-6.67±1.04D。A、B组等效球径-3.00~-9.50D,年龄18~35岁。两组平均年龄、角膜厚度、中央切削厚度、基质床厚度、角膜瓣厚度及光学区直径比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:散光为-2.00~-5.00D或-0.25~-1.00D的复合性近视散光患者,符合飞秒制瓣LASIK手术治疗的适应证。排除标准:有全身病史及瘢痕体质者,眼部有其他病变的患者。本研究符合世界医学协会《赫尔辛基宣言》原则,通过医院伦理委员会审核,患者均已告知参与本研究的目的及风险并签署相关知情同意书。

1.2方法

1.2.1术前检查详细记录患者的病史、既往史、家族史及全身检查情况。术前如有角膜接触镜配戴史需停戴时间:软镜1wk以上,软性散光镜及硬性透氧性角膜接触镜为3wk以上,角膜塑形镜3mo以上。术前常规检查,包括:视力、眼压、验光、眼位、眼轴、眼前节、眼底、角膜地形图(Pentacam)等,散光度和散光轴位均在电脑验光基础上用综合验光的方法确定。手术量设计的原则是:散光足矫,即术后散光度数及轴向预期值均为零,球镜根据患者的不同情况进行足矫或欠矫(欠矫≤-0.50D)。角膜地形图的检查由一名经验丰富的眼科技师独立完成。研究数据中前后表面曲率均选取Pentacam测量的3mm区内的数值。所有患者基质床厚度均在280μm以上。

1.2.2手术方法所有患者手术均由同一医师完成。患者术前常规消毒、表面麻醉后平卧于手术床,调整头位,用固定式开睑器开睑。采用Visumax飞秒激光做角膜瓣,角膜帽直径为8.1~8.3mm,厚为100~110μm。侧切角设置60°,瓣蒂选取12∶00位置。Amaris 750RS laser进行激光切削,光学区直径为6.25~6.7mm,启动自动眼球追踪系统,准确对焦后将激光切削中心定位于入瞳中心,然后跟据视轴位置做相应调整。用复方氯化钠冲洗角膜瓣并复位,吸除多余水分,确认角膜瓣贴合后移除开睑器,结膜囊内滴妥布霉素地塞米松滴眼液,术毕。

1.2.3术后检查术后1wk,1、3mo时行常规复诊随访,随访内容包括验光、眼压、视力、眼前节、眼底及由专人重复行Pentacam检查。Pentacam眼前节分析系统由一名经验丰富的眼科技师独立完成。本研究采用的为中央3mm区的数值。

2结果

2.1术中及术后情况手术均顺利完成,飞秒激光扫描及准分子激光切削无异常。所有术眼术后无感染,无明显相关并发症发生,术后恢复好,术后随访期内裸眼视力与预期基本相符,无明显不适及其他并发症。

2.2手术前后前房深度、前后表面曲率及散光变化A、B组后表面Km、K1、K2、散光值及前房深度在手术前后各时间段的差异均无统计学意义(P>0.05)。A、B组前表面Km、K1、K2、散光值在手术前后差异有统计学意义(P<0.05),除去手术前的数据,仅对手术后各时间段前表面Km、K1、K2、散光值进行重复测量数据的方差分析,可见A、B组手术后各时间段前表面Km、K1、K2差异无统计学意义(P>0.05),而A组手术后各时间段前表面散光值差异有统计学意义(P<0.05),B组手术后各时间段前表面散光差异无统计学意义(P>0.05),见表2、3。

2.3 A组手术后前表面散光值变化A组术后1wk,1、3mo前表面散光值为0.73±0.43、0.86±0.47、0.88±0.46D。A组前表面散光术后1wk与术后1、3mo比较,差异均有统计学意义(P=0.028、0.022),术后1mo与术后3mo比较,差异无统计学意义(P=0.916)。

时间前表面Km(D)K1(D)K2(D)散光(D)后表面Km(D)K1(D)K2(D)散光(D)前房深度(mm)术前43.48±1.3642.20±1.3444.82±1.462.64±0.58-6.31±0.22-6.05±0.21-6.60±0.260.56±0.153.29±0.23术后1wk38.10±2.0537.73±2.0238.45±2.110.73±0.43-6.30±0.22-6.03±0.21-6.57±0.260.53±0.143.24±0.23术后1mo38.27±2.1437.84±2.0838.71±2.210.86±0.47-6.29±0.22-6.03±0.21-6.57±0.250.54±0.153.26±0.24术后3mo38.43±2.4637.99±1.9838.86±2.140.88±0.46-6.30±0.22-6.02±0.20-6.58±0.250.56±0.143.24±0.25 F170.051141.981249.040365.3251.1870.2710.3990.3881.090P<0.01<0.01<0.01<0.010.3140.8460.7540.7610.353F′1.4290.4080.9793.402-----P′0.2410.6650.3770.035-----

注:F及P为术前及术后各时间段分析结果,F′及P′为术后各时间分析结果。

时间前表面Km(D)K1(D)K2(D)散光(D)后表面Km(D)K1(D)K2(D)散光(D)前房深度(mm)术前42.78±1.3942.22±1.4243.36±1.391.12±0.43-6.21±0.24-6.05±0.24-6.40±0.250.35±0.123.21±0.22术后1wk36.80±1.6736.55±1.6537.08±1.680.53±0.33-6.22±0.24-6.05±0.25-6.40±0.240.34±0.143.15±0.24术后1mo37.07±1.7136.76±1.6837.36±1.760.59±0.39-6.21±0.23-6.05±0.23-6.38±0.240.35±0.123.16±0.24术后3mo37.23±1.7036.95±1.7037.51±1.720.56±0.32-6.21±0.24-6.05±0.24-6.38±0.250.35±0.123.17±0.24 F333.141303.689358.61560.6200.4660.0961.5800.1441.532P<0.01<0.01<0.01<0.010.7060.9620.9870.9330.205F′1.8091.5061.7620.726-----P′0.1650.2230.1730.485-----

注:F及P为术前及术后各时间段分析结果,F′及P′为术后各时间分析结果。

3讨论

本研究采用的Pentacam原理是用一台旋转式Scheimpflug摄像机通过旋转扫描获得矩阵样数据点,再生成三维Scheimpflug图像,最终获得真正的眼前节三维模型,角膜屈光力是通过角膜地形图测量角膜曲率半径推导出来的[9]。龙克利等[10]采用Pentacam研究3种不同手术方式(飞秒激光LASIK、常规LASIK及LASEK)手术前后后表面曲率及角膜各个取值点后表面高度,发现术前、术后1、3mo,1a时差异均无统计学意义,国外有学者报道应用Pentacam研究包括飞秒激光LASIK在内的3种手术方式术后1~2a角膜后表面高度的变化,也得到了相似的结论[11],提示术后中央角膜后表面形态是相对稳定的。本研究根据散光进行了分组并针对后表面Km、K1、K2和散光都进行了分析,差异也无统计学意义(P>0.05),可见无论近视合并较低还是较高散光的患者后表面曲率、散光在飞秒激光LASIK手术前后均是相对稳定的。

从本研究结果可以看出A、B组前表面曲率及散光在术后1wk时较术前变化是很明显的,术后3mo内各时间段变化不明显。有研究球镜在-3.00~-9.00D(等效球镜-5.88±1.79D)行飞秒制瓣LASIK术的患者,术后1d,1wk,1、3mo角膜前表面曲率的数值为37.96±1.64、37.97±1.59、38.27±1.56、38.42±1.54D[12],可见术后1d,1wk角膜曲率的差异就可以很小,本研究未检查术后1d的角膜曲率,未能反应更短期的角膜曲率变化。针对散光进行分析时发现较高散光组术后1mo时散光较术后1wk时略增加,术后1mo与3mo相比无变化,而较低散光组的前表面散光在术后3mo内变化无统计学意义(P>0.05),提示高度散光组因在某一方向上切削较深造成前表面稳定需要的时间较低度散光组略长。那为什么高度散光组1wk与1mo之间前表面曲率差异无统计学意义(P>0.05),而前表面散光数值却有统计学意义(P<0.05)?估计与散光数值和曲率数值变化幅度在统计学上体现的程度不同有关,也可见评估前表面稳定性时散光数值这一指标较角膜曲率值敏感。另外本研究只讨论数值变化,轴向的变化或者还有其他方面的原因需要进一步研究。飞秒LASIK术后除了角膜曲率值和散光值还有很多因素如泪膜变化[13]、角膜生物力学变化[14]等都对角膜前后表面造成细微影响,这也可能是其他研究术后效果的文献[5-6]一般随访至术后3mo以后的原因。

多项研究表明Pentacam测量角膜曲率或前房深度与其他测量方法高度相关[15-17],这些结果也为本研究提供了依据。程蕾等[17]研究飞秒LASIK术前房深度变化表明中度及高度近视组前房深度在术后1mo与3mo相比无差异,与术前相比显示前房变浅,未进行术后1wk时前房深度的测量,而本研究表明飞秒制瓣LASIK后各时间段前房深度与术前相比确实数值上有变浅的趋势,但差异无统计学意义,表明患者术后前房深度基本稳定,与程蕾等[17]研究有差异,估计与检查光线、瞳孔直径、晶状体厚度等有关。

本研究只是针对较高散光和较低散光进行分组,如果样本量足够大再根据球镜进行分组进行比较,则能说明更多问题,这需要在以后的研究中进一步完善,部分病例在6mo时失访,所以术后长期屈光变化规律仍有待于进一步研究且需要大量实验样本的证实。

综上所述,无论近视合并较高还是较低散光行FS-LAISK术后后表面曲率、散光及前房深度在手术前后无明显变化,前表面曲率在术后1wk~3mo内较稳定。但较高散光组前表面散光数值在术后1wk~3mo时略呈现增加趋势,在术后1~3mo内较稳定,而较低散光组前表面散光在术后1wk~3mo内较稳定,术后长期屈光变化规律仍有待于进一步研究且需要大量试验样本的证实。