针灸浅刺法治疗急性期特发性面神经麻痹的疗效及安全性评价

2020-02-05郑啸天

龚 雪,郑啸天,王 雨,张 军,李 义

(1.遵义医科大学 研究生院,贵州 遵义 563099;2.遵义医科大学附属医院 血液净化室,贵州 遵义 563099;3.解放军96603部队医院,湖南 怀化 418008;4.遵义医科大学附属医院 针灸科,贵州 遵义 563099)

特发性面神经麻痹,是原因不明的、茎突孔内面神经的急性非特异性炎性水肿所致的周围性面神经麻痹,是面神经领域最常见的疾患之一[1]。又称面神经炎、贝尔面瘫(Bell's Palsy),属中医“口僻”范畴,其病变常累及面部表情肌、舌前2/3味觉、听力、泪腺等,主要临床表现为患侧额纹变浅或消失,眼睑闭合不全,面部表情肌瘫痪,口角下垂,鼓腮漏气,鼻唇沟变浅等。既往研究认为特发性面神经麻痹是自限性疾病,大部分患者在半年内可自发恢复[2-3]。但症状持续时间长[4],部分存在瘫痪肌挛缩、面肌痉挛、联带征等后遗症,致患者生活不便和严重心理问题及社交障碍[5]。因此急需早期治疗,以促进面神经麻痹的恢复,减少后遗症,恢复正常生活[6]。临床上,除予抗炎、抗病毒及神经营养治疗外,常辅以针灸疗法[7-9]。针灸作为我国传统疗法,治疗“口僻”已有悠久历史。诸多研究报告称针灸浅刺法能提高特发性面神经麻痹患者的临床治愈率、缩短痊愈时间、减少后遗症,成本低且安全[10-11]。但在不同研究中,其针具、刺法、留针时间及疗程等具有显著的复杂多样性,且其疗效及安全性报告存在差异,急需科学评估。因此本研究系统评价针灸浅刺法辅助治疗急性期特发性面神经麻痹相关文献,系统分析浅刺法临床使用特征,评价其疗效及安全性,为规范使用浅刺法促进患者早期康复提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 研究类型 纳入研究为随机对照试验(RCT),对盲法及分配隐藏与否等不限定。

1.1.2 研究对象 纳入急性期(7d内)特发性面神经麻痹的患者。诊断标准如下:①急性起病,通常3d达到高峰;②单侧周围性面瘫,伴或不伴耳后疼痛、舌前味觉减退、听觉过敏、泪液或唾液分泌异常;③排除继发性面神经麻痹及Hunt综合征[9,12]。

1.1.3 干预措施 试验组:急性期单独采用浅刺法或联合药物、灸法、理疗等治疗,针具不限定,静止期/恢复期疗法不限定。对照组:急性期采用以激素、维生素、抗病毒、扩血管、神经营养等药物配组的药物综合治疗或空白,不限定是否采用理疗或中药,静止期/恢复期疗法不限定。

1.1.4 结局指标及定义 主要结局指标包括总体临床获益、临床治愈、治愈时间、后遗症、复发。总体临床获益指静态时面部对称及运动时面肌功能有所改善,但抬眉、皱眉、闭目、示齿等功能恢复不完全[13]。临床治愈指面部表情自然,眼睑闭合完全,双侧鼻唇沟对称,额纹正常,口角无歪斜,鼓腮、露齿无障碍,完全恢复正常[13]。后遗症指病后6个月内持续存在面神经麻痹症状(联带运动、面肌挛缩、面肌抽搐、鳄鱼泪征)[8]。复发指初次发病2年内再次发生[14]。次要结局指标包括针刺相关不良事件(晕针、滞针、断针、弯针、皮下血肿等)、各类面神经功能分级及评分、各类神经电生理功能指标。

1.1.5 排除标准 重复文献;非特发性面神经麻痹;非急性期面神经麻痹;采用与本研究不同的急性期定义标准;非浅刺法治疗;队列、病例对照、横断面研究及系列病例报告;无详细数据的成果、会议摘要及普通综述;数据缺失或不全,联系原作者也无法获得数据的研究。

1.2 文献检索策略 依据研究对象加干预措施的原则构建检索策略。研究对象包括Bell Palsy、Bell Palsies、Facial Neuropathy、Facial Paralyses、Facial Paralysis、Bell's Palsy、Bell's Palsies、Bells Palsy、Facial Palsy、Facial Palsies、Facial Paralysis、Facial Neuritis、Bells面瘫、Bells麻痹、面神经病变、贝尔麻痹、面瘫、面神经炎、面神经麻痹、口眼歪斜、口角歪斜、口僻、口歪、歪嘴风及吊线风;干预措施包括Superficial needling、Shallow needling、Straight piercing 、Perpendicular needling、Skin Needling、Mao-acupuncture、Half Needling、Semi barbed therapy、Half-puncture、Centro-square needling、Floating acupuncture、Prick-bloodletting、Flying Needling、Surrounding acupuncture、浅刺、毛刺、直针刺、半刺、扬刺、浮刺、点刺、挑刺、飞针、快速进针、围刺、皮部针、皮部刺激及皮针刺。采取主题词和自由词相结合的方式,计算机检索 PubMed、EMbase、The Cochrane Library、Web of Science、CNKI、WanFang Data、VIP及CBM 数据库,搜集浅刺法治疗急性特发性面神经麻痹相关随机对照试验(RCT)。检索时限均从建库至2020年8月6日。此外,追溯纳入文献的参考文献,以补充获取相关文献。

1.3 文献筛选与资料提取 由两名研究者(龚雪与郑啸天)独立筛选文献及提取资料并交叉核对,若遇分歧,则由第3位研究者(李义)裁决。资料提取主要内容包括:纳入研究的基本信息,包括第一作者、发表年限等;研究对象的基线特征,包括各组样本数、患者年龄及性别等;干预措施包括浅刺法治法、经脉、穴位、刺术及具体操作手法等;所关注的结局指标包括总体临床获益、临床治愈、治愈时间、后遗症、复发、针刺相关不良事件、各类面神经功能分级及评分、神经电生理功能指标、偏倚风险评价的关键要素。

1.4 纳入研究的偏倚风险评价 由两名研究者(龚雪与郑啸天)采用Cochrane风险偏倚评估工具对纳入研究进行偏倚风险评价[15]。评价指标包括随机方式,分配方案的隐藏,盲法实施 (对患者、实施者及结局指标测评者),随访是否完整,选择性报道结果及其他偏倚来源评价。

1.5 统计学分析 采用比值比(OR)及其95%CI进行描述总体临床获益、临床治愈、后遗症、复发、针刺相关不良事件等计数资料;采用标准化均数差(SMD)及其95%CI描述治愈时间、面神经功能分级及评分、神经电生理功能检查等计量资料。采用Cochranχ2和I2检验分析结局指标研究间的潜在统计学异质性。当P≥0.1和I2≤50%,研究间统计学异质性可被接受,采用固定效应模型合并数据;当P<0.1,I2>50%,且研究结果一致性较好,则采用随机效应模型合并数据;否则,描述分析研究结局指标。采用Egger/Begg’s检验分析合并研究潜在的发表偏倚。明显的临床异质性采用敏感性分析或描述性分析等方法进行处理。结局指标采用GRADE(https://www.gradeworkinggroup.org/)汇总证据质量等级评估。

2 结果

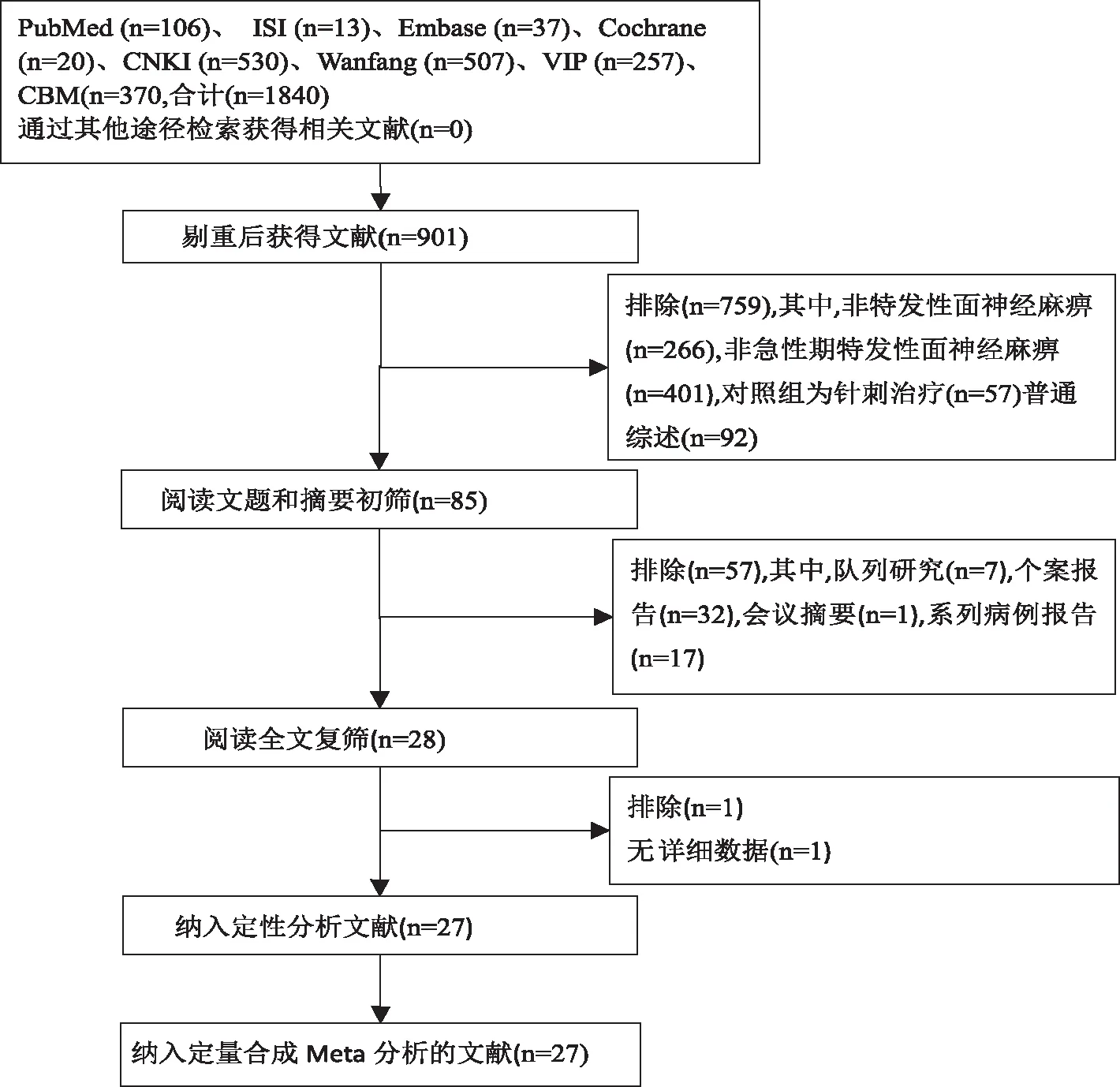

2.1 文献筛选流程及结果 纳入符合标准的27个研究进入本次分析[12,16-41]。文献筛选流程及结果见图1。

图1 文献筛选流程及结果

2.2 纳入研究的基本特征 本研究纳入27个研究报告急性期浅刺及全程浅刺两类辅助疗法(见表1)。15个研究[12,16-29]纳入12~70岁间的1 288例患者评价急性期浅刺法,即仅急性期采用浅刺法(毫针浅刺、半刺、点刺放血等),非急性期则采用其他针灸方法(常规针刺及电针等);依据方案特征,急性期浅刺法包括以浅刺法联合药物综合治疗[12,16-23,27]为主的6个方案,其余方案分别仅有1个研究报告浅刺法联合耳穴掀针及药物综合治疗[24],联合TDP理疗及药物综合治疗[25],联合腹针及药物综合治疗[26],联合灸法[29]及单纯浅刺法[28]。12个研究[30-41]纳入6~72岁间的1 082例患者评价全程浅刺法,即急性期与非急性期均采用浅刺法;包括以浅刺法联合药物综合治疗[30-33,41]为主的7个方案,其余方案分别仅1个研究报告浅刺法联合隔姜灸及药物综合治疗[34],联合穴位贴敷和药物综合治疗[35],联合刮痧[37],联合电针及艾灸[38],联合电针、走罐加TDP理疗[39],联合点刺放血及隔药灸[40]及单纯浅刺法[36]。对照组干预措施是以激素、维生素、抗病毒、扩血管及神经营养药物等为主的药物综合治疗。

急性期浅刺或全程浅刺在治疗2~8周后评价疗效。最常采用的临床疗效指标是总体临床获益及临床治愈等综合性指标,通常需依据症状表现描述或测量评价工具来评估,而测量评价工具在不同研究中表现出多样性:主要采用House-Brackmann(H-B)分级评分[13]测量;少量研究分别采用改良Portmann评分(RPA)[42]、三十二计分法[43]、面神经评分[44]或中西医结合标准[45]评价总体临床获益和临床治愈。5个研究[19-20,22,26-27]报告治愈时间;仅1~2研究分别采用H-B[13]、RPA[42]、Sunnybrook评分[46]及面部残疾指数FDI等工具评价面神经功能分级及评分;仅3个研究[22-23,31]报告采用面神经电图ENoG、面神经诱发电位MEP及表面肌电图sEMG评价治疗后神经电生理功能;仅2个报告[27,31]后遗症及针刺相关不良事件;所有研究未报告远期复发及后遗症。

表1 纳入研究基本特征

2.3 浅刺法机理及应用特征 纳入27个研究中,有26个研究报告以地仓和颊车为主穴,次穴以颧髎、攒竹、阳白、四白、牵正等多见(见表2),11个研究[12,16,18-19,23-25,35,37-39]报告辨证或随症加减,依据所报告穴位及随症加减推测病机为风寒或风热之邪侵袭体表,人体正气不足,卫外不固,经络阻滞不通,气血运行不畅,面部筋脉失养而肌肉驰纵不收所致;治疗原则以祛风散寒、温通经络或散风清热、疏经通络为主;针灸处方以手足三阳脉和其所属腧穴为主,针法主要采用毫针浅刺法,也采用半刺法或刺络放血法等。针刺操作时,主要选择0.25~0.35×13~40 mm的毫针(22个研究报告),也有报告使用采血针或三棱针;进针要求“浅”、“快”、“轻”,深度在1~10 mm(0.2~1寸),角度在0°~90°(即平刺、斜刺、直刺),留针时间在0~30 min;治疗频率有qd、qod、tiw,多采用qd(1次/日),治疗2~4周,治疗次数多为14~28次。此外19个研究报告“不行针”,10个研究报告需“得气”,8个研究报告需行“提、插、捻、转”或“平补平泻”手法。

表2 浅刺法特征及其用法

续表2

2.4 纳入研究偏倚风险评价结果 纳入14个研究[12,16,18-19,21-22,24,26-27,32,34-35,38,41]报告采用随机数字表[16,18-19,22,24,26-27,32,34-35,38,41]、抽签[12]和计算机中心随机[21]等方法产生随机序列;其余仅报告“随机”二字;仅3个研究[21-22,27]报告采用电话法[21]和信封法[22,27]实施分配方案隐藏,其余不清楚;2个研究[21-22]报告实施盲法,但细节不清楚;1个研究[40]为开放式研究;3个研究[12,21,31]报告存在病例脱落,1个研究[16]报告存在失访;5个研究分别选择性地报告神经电生理指标[22,32,39]、H-B评分[27]及总体临床获益[28];所有纳入研究基线可比(见图2)。

图2 纳入研究偏倚风险评价

2.5 临床疗效评价

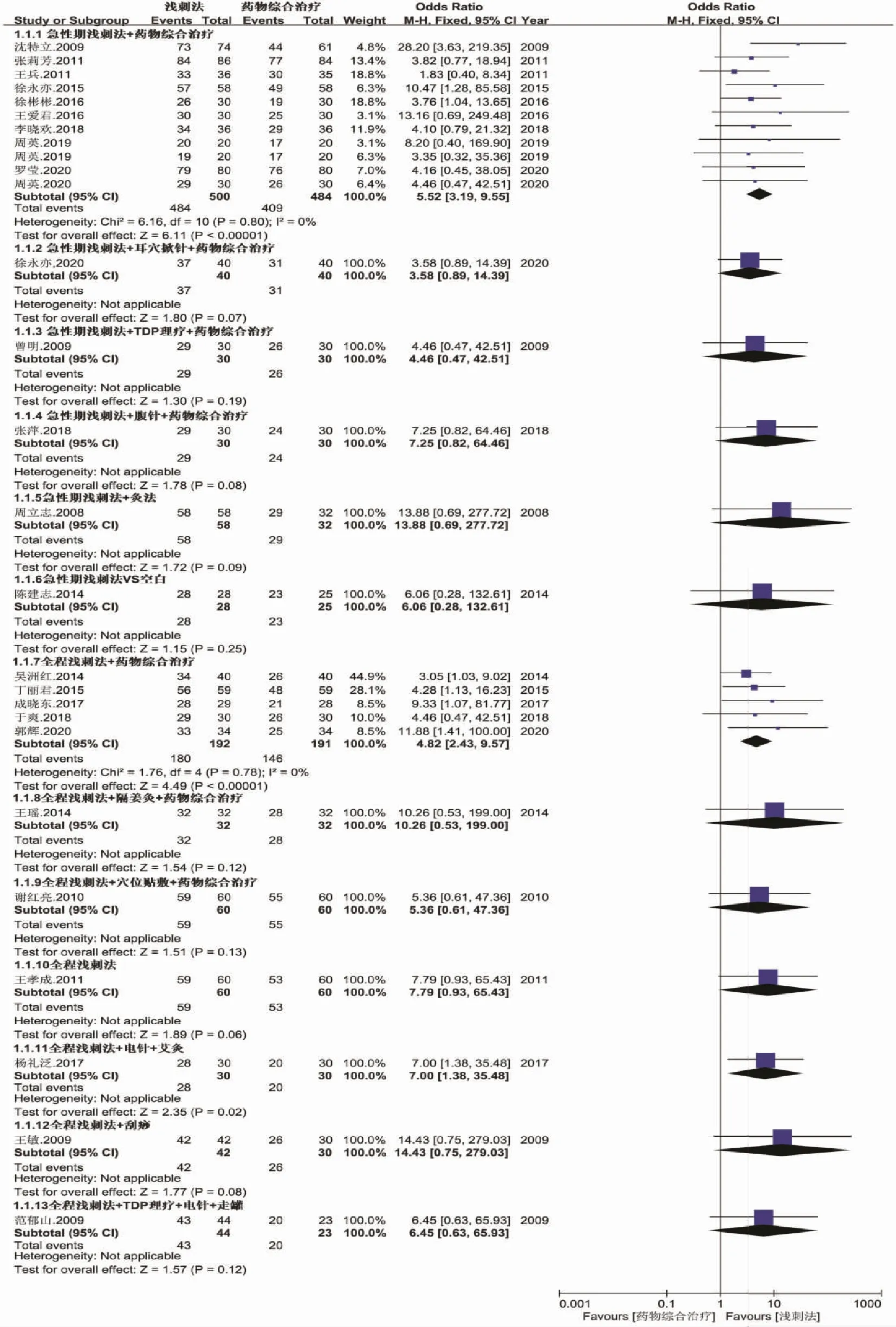

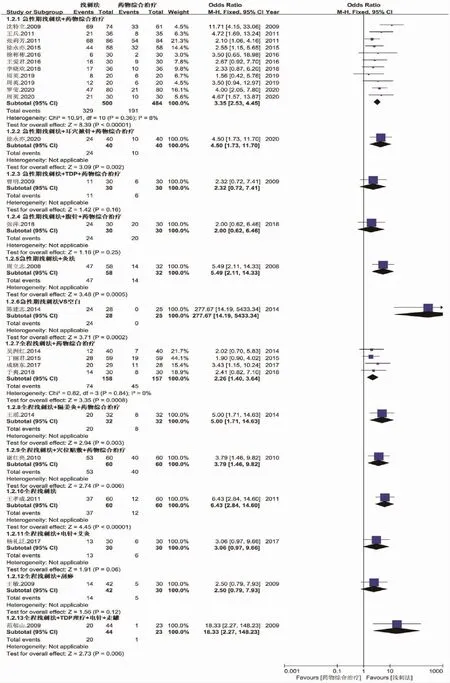

2.5.1 总体临床获益 纳入15个研究[12,16-29]涉及1 307例患者报告急性期浅刺法的总体临床获益(图3)。10个研究[12,16-23,27]报告浅刺法联合基础治疗,Cochranχ2和I2检验纳入研究间无统计学异质性,因此采用固定效应模型合并数据,Meta分析表明与药物综合治疗比较,急性期浅刺法联合药物综合治疗能显著提高患者总体临床获益[OR=5.52,95%CI3.19,9.55,P<0.001]。此外,分别仅1个研究报告急性期浅刺法联合耳穴掀针及药物综合治疗[24]、联合TDP理疗及药物综合治疗[25]、联合腹针及药物综合治疗[26]或联合灸法[29];统计学分析表明与单纯药物综合治疗比较,其总体临床获益均无统计学差异。

纳入11个研究[30-39,41]涉及886例患者报告全程浅刺法的总体临床获益(见图3)。5个研究[30-33,41]报告浅刺法联合药物综合治疗,固定效应模型Meta分析表明全程浅刺法联合药物综合治疗能显著提高患者总体临床获益[OR=4.82,95%CI2.43,9.57,P<0.001]。另有1个研究[38]报告浅刺法联合电针及艾灸,统计分析表明浅刺法联合电针及艾灸可提高患者总体临床获益[OR=7.00,95%CI1.38,35.48,P=0.02]。其余全程浅刺法联合隔姜灸及药物综合治疗[34]、联合穴位贴敷及药物综合治疗[35]、联合刮痧[37]及联合电针、走罐加TDP理疗[39]的总体临床获益与药物综合治疗相当,均无统计学差异。

2.5.2 临床治愈 纳入15个研究[12,16-29]涉及1 307例患者报告急性期浅刺法的临床治愈(图4)。10个研究[12,16-23,27]报告浅刺法联合药物综合治疗,固定效应模型Meta分析表明急性期浅刺法联合药物综合治疗能提高患者临床治愈[OR=3.35,95%CI2.53,4.45,P<0.001];仅1个研究[24]报告联合耳穴掀针及药物综合治疗可提高临床治愈[OR=4.50,95%CI1.73,11.70,P=0.002];仅1个研究报告联合灸法[29]可提高临床治愈[OR=5.49,95%CI2.11,14.33,P=0.005];另有1个研究[36]报告单纯浅刺法可提高临床治愈[OR=277.67,95%CI14.19,5433.34,P=0.02];此外,分别各有1个研究报告急性期浅刺法联合腹针及药物综合治疗[26]、联合TDP理疗及药物综合治疗[25],但与药物综合治疗比较,其临床治愈均无统计学差异。

图3 总体临床获益森林图

图4 临床治愈森林图

纳入10个研究[31-39,41]涉及818例患者报告全程浅刺法的临床治愈(见图4)。4个研究[31-33,41]报告全程浅刺法联合药物综合治疗,固定效应模型Meta分析表明全程浅刺法联合药物综合治疗能提高临床治愈[OR=2.26,95%CI1.40,3.64,P=0.008];仅1个研究[34]报告联合隔姜灸及药物综合治疗能提高临床治愈[OR=5.00,95%CI1.71,14.63,P=0.03];仅1个研究[35]报告联合穴位贴敷及药物综合治疗能提高临床治愈[OR=3.79,95%CI1.46,9.82,P=0.006];另有1个研究[36]报告单纯浅刺法能提高临床治愈[OR=6.43,95%CI2.84,14.60,P<0.001];仅1个研究[39]报告联合电针走罐及TDP理疗能提高临床治愈[OR=18.33,95%CI2.27,148.23,P=0.006]。此外,分别有1个研究报告联合电针及艾灸,联合刮痧,但其临床治愈均无统计学差异。

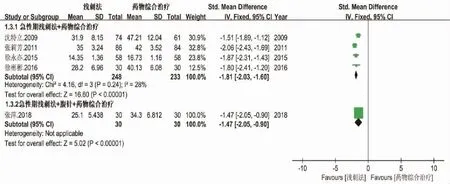

2.5.3 治愈时间 总体仅5个研究[19-20,22,26-27]纳入541例患者报告急性期浅刺法的治愈时间(见图5)。4个研究[19-20,22,27]报告急性期浅刺法联合药物综合治疗,固定效应模型Meta分析表明急性期浅刺法联合药物综合治疗能明显缩短治愈时间[SMD=-1.81,95%CI-2.03,-1.60,P<0.00001]。此外,仅1个研究[26]报告联合腹针及药物综合治疗能缩短治愈时间[SMD=-1.47,95%CI-2.05,-0.90,P<0.000 01]。

图5 治愈时间森林图

2.5.4 面神经功能分级及评分 纳入9个研究[16-18,20-21,24,26-28]报告急性期浅刺法治疗后患者的面神经功能分级及评分(见图6)。分别有2个研究采用H-B分级评分、三十二计分法和面部残疾指数等工具评价浅刺法联合基础治疗的面神经功能,固定效应模型Meta分析表明,与药物综合治疗比较,急性期浅刺法联合药物综合治疗能显著降低H-B分级评分[SMD=-0.64,95%CI-0.97,-0.32,P=0.0001]、提高三十二计分法评分[SMD=0.56,95%CI0.30,0.81,P<0.0001]、提高面部残疾指数[SMD=1.32,95%CI0.92,1.72,P<0.00001],从而恢复面神经功能。此外分别有1个研究报告联合耳穴掀针和药物综合治疗能提高改良Portmann评分[SMD=0.63,95%CI0.18,1.08,P=0.006]、联合腹针及药物综合治疗能提高三十二计分法[SMD=0.91,95%CI0.38,1.45,P=0.0008]、联合药物综合治疗提高面神经评分(2009年版) [SMD=2.96,95%CI2.51,3.41,P<0.00001],从而显著恢复面神经功能;另分别有1个研究报告急性期浅刺法与空白对照相比,能降低H-B分级评分[SMD=-8.32,95%CI-10.06,-6.59,P<0.00001]并提高Sunnybrook评分[SMD=8.72,95%CI6.91,10.52,P<0.00001]来改善面神经功能。

纳入6个研究[30-31,33,38-40]报告全程浅刺法的面神经功能分级及评分(见图6)。2个研究报告全程浅刺法联合药物综合治疗采用面部残疾指数来评价面神经功能,固定效应模型Meta分析表明,与药物综合治疗比较,全程浅刺法联合药物综合治疗能提高面部残疾指数[SMD=0.98,95%CI0.61,1.35,P<0.00001],分别有1个研究报告联合电针走罐加TDP理疗能降低H-B分级评分[SMD=-1.34,95%CI-1.89,-0.78,P<0.00001]、联合药物综合治疗能提高Sunnybrook评分[SMD=7.94,95%CI6.34,9.54,P<0.00001]并提高改良Portmann评分[SMD=1.22,95%CI0.66,1.77,P<0.00001]、联合电针及艾灸能提高面部残疾指数[SMD=0.70,95%CI0.18,1.23,P=0.008]恢复面神经功能、联合隔药灸和药物综合治疗能提高面神经评分[SMD=1.20,95%CI0.90,1.50,P<0.00001]。

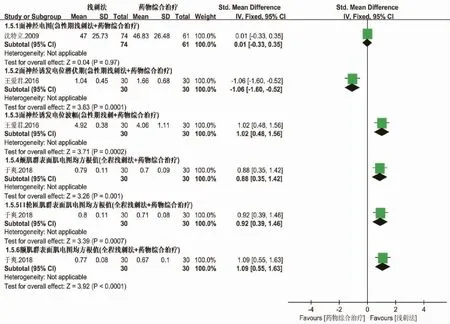

2.5.5 神经电生理功能 仅2个研究[22-23]纳入195例患者报告急性期浅刺法的神经电生理功能指标(见图7)。仅1个研究[23]报告浅刺法联合药物综合治疗能缩短诱发电位潜伏期[SMD=-1.06,95%CI-1.60,-0.52,P=0.0001]并提高诱发电位波幅[SMD=1.02,95%CI0.48,1.56,P=0.0001];另1个研究[31]报告全程浅刺联合药物综合治疗能提高对颊肌[SMD=0.88,95%CI0.35,1.42P=0.001]、口轮匝肌[SMD=0.92,95%CI0.39,1.46P=0.0007]及额肌群[SMD=1.09,95%CI0.55,1.63,P<0.0001]的表面肌电图均方根值。

图6 面神经功能分级及评分森林图

图7 神经电生理检查森林图

2.5.6 后遗症及针刺不良事件 仅2个研究[16,29]纳入150例患者报告急性期浅刺法的后遗症。仅1个研究报告[29]浅刺联合灸法可能减少面肌痉挛、联带运动、面肌挛缩等后遗症的发生率。无研究报告全程浅刺法相关后遗症。2个研究[26-27]纳入120例患者报告未发现急性期浅刺联合药物综合治疗的针刺相关不良事件;1个研究报告[31]全程浅刺联合药物综合治疗的患者出现晕针,表现为轻微头晕心慌伴出汗,经拔针、休息、温糖水服用后缓解。未发现有研究报告急性期浅刺或全程浅刺法治疗患者的复发。

2.6 发表偏倚风险分析 本研究采用采用Egger/Begg’s检验分析合并研究潜在的发表偏倚。结果表明急性期浅刺联合药物综合治疗后,其总体临床获益,临床治愈,治愈时间及H-B分级评分无发表偏倚风险,结果报告客观(P=0.10,95%CI-0.38 ,3.37,P=0.68,95%CI-2.32 ,3.41,P=0.99,95%CI-17.96 ,18.06及P=0.77,95%CI-75.61, 71.21)。全程浅刺法联合药物综合治疗后,其总体临床获益及临床治愈无发表偏倚风险,结果报告客观(P=0.31,95%CI-4.04 ,7.73和P=0.08,95%CI-0.33,3.59)。

2.7 亚组分析及敏感性分析 本次研究涉及27个研究,纳入两大类疗法,依据具体临床方案及评价标准分组合并数据,克服临床异质性后分别合并10个研究结果,无统计学异质性(I2=0%~28%),且纳入研究数量较少。因此本研究未采用亚组及敏感性分析合并结局的稳健性。

2.8 GRADE质量汇总 本研究依据GRADE质量评价工具(见表3),从方法学偏倚风险、异质性、间接性、准确性及报告偏倚风险等五个领域汇总主要合并结局的质量。由于大部分偏倚风险不清楚,急性期浅刺联合药物综合治疗后患者的总体临床获益、临床治愈、治愈时间、H-B分级评分、面部残疾指数、三十二计分法等评价指标,其质量被降一级;纳入样本量小于300,因此H-B分级评分、面部残疾指数和三十二计分法评分的质量被降低一级。综合分析表明其总体临床获益、临床治愈及治愈时间的质量为中等;H-B分级评分、面部残疾指数和三十二计分法评分的质量为低等。此外,全程浅刺法联合药物综合治疗后的患者的临床治愈、总体临床获益、面部残疾指数的质量同样因方法学偏倚风险不清楚而被降一级;同时,面部残疾指数的质量因纳入样本量小于300被降一级。综合分析表明其总体临床获益和临床治愈的质量为中等,面部残疾指数质量的为低等。

表3 合并结局指标GRADE质量汇总

3 讨论

本次研究纳入2006~2020年间发表的27个报告急性期及全程浅刺辅助治疗特发性面神经麻痹的研究。急性期特发性面神经麻痹为风寒或风热侵袭所致表证;风寒或风热之邪侵袭体表,人体正气不足,卫外不固,经络阻滞不通,气血运行不畅,面部筋脉失养而肌肉驰纵不收而致;以祛风散寒、温通经络或散风清热、疏经通络为主要针刺原则;在针刺方法上,针灸处方以手足三阳经脉和其所属腧穴为主,穴位以地仓和颊车为主;主要采用毫针,并以患侧地仓和颊车为主穴,“浅”、“ 快”、“ 轻”地以0°~90°角度刺入穴位,深度控制在1~10 mm(0.2~1寸),留针时间0~30 min,1次/日,治疗14~24次;不强调“得气”,部分强调不必行“提、插、捻、转”或“平补平泻”手法。在不同研究中,其联合其它针灸、西药及理疗等组合成复杂多样治疗方案。因此本研究针对治疗方案进一步分类评价其临床疗效及安全性,为规范使用浅刺法,促进成果转化及患者早期康复提供依据。

急性期浅刺法包括以浅刺法联合药物综合治疗为主的5个方案,Meta分析表明该疗法能显著提高患者的总体临床获益和临床治愈、缩短治愈时间、改善面神经功能;共纳入10个研究,其GRADE评价为中等到低级。进一步分析表明浅刺法能缩短面神经诱发电位潜伏期并增加肌电图波幅和表面肌电图的均方根值等,表明调理神经电生理功能可能是浅刺法辅助治疗急性特发性面神经麻痹的重要机制,但纳入研究数量少,且GRADE评级为低级证据。全程浅刺法包括以浅刺联合药物综合治疗7个方案,Meta分析表明全程浅刺法联合药物综合治疗能显著改善总体获益和临床治愈,GRADE评级为中等证据;此外还可能改善面神经功能,但GRADE评级为低级证据。无论是急性期或全程浅刺法,其方案具有显著的复杂多样性。除联合药物综合治疗外,尚存在联合其它针灸、理疗、刮痧等诸多方案,纳入研究仅为1~2个,且研究质量不高,本研究未进行数据合并;描述性分析发现这些丰富多样的方案有可能对临床治愈、治愈时间及面神经功能有一定影响,但尚需进一步研究予以证实。

针灸是我国辅助治疗特发性面神经麻痹的重要手段。此前有研究报告针灸治疗面瘫总有效率及痊愈率优于药物疗法[10];针刺联合西药治疗有助于提高患者疗效[47];电针或温针灸优于普通针刺[48-49];热敏灸优于单纯性中医或西医疗法[50];介入时机上,针灸急性期介入优于非急性期介入[51]。研究表明,针灸疗法具有多样且复杂的特征,相关疗法至少包含针具、刺法、时机、操作流程及联合西药或灸法等诸多要素。此特征导致相关系统评价/Meta分析的临床异质性极高,研究结论可靠性低。因此,如何科学把握针灸疗法相关要素,合理分类,克服临床异质性成为难点。基于此前诸多不足,本研究选择以浅刺法为切入点,严格把握针具、刺法、时机、操作流程及联合药物综合治疗等要素,系统探讨浅刺法相关方案辅助治疗急性特发性面神经麻痹的临床疗效及安全性,有效降低了数据合并中临床异质性,提高结论的可靠性。

在研究结局评价上,本研究发现特发性面神经麻痹疗效评价标准存在严重的临床异质性,至少包括面神经功能、面部外观临床表现、神经电生理及远期后遗症及复发等指标,此外大部分研究将面神经功能结合面部外观表现形成总体临床获益,临床治愈等综合性指标评价针刺临床效果。但面神经功能评价工具复杂多样,不同工具间存在严重差异性。例如在界定总体临床获益时,若使用H-B分级评分作为评价工具,则要求评分达到III级及以下,若采用Sunnybrook评分,需分级评分增加30%及以上;若采用改良Portmann评分,需得分为9分及以上;若使用面神经功能评分,需要提高10分以上;若采用三十二计分法,评分需大于15分等。本次研究放弃合并采用不同工具评价的面神经功能指标以克服临床异质性,仅合并具有同质性的数据,提高了研究结论的可靠性。但未能克服其根本原因,即建立统一规范的评价体系。此外,本研究发现极少研究报告针刺相关不良事件,复发或后遗症等,这将可能是本次研究对疗效及安全性评估不足的重要原因。

本研究局限性:①制定检索策略时,未包含“针灸”“针刺”概念关键词,可能遗漏部分浅刺法治疗特发性面神经麻痹的研究。②在方法学上,纳入质量不高,多数未提及盲法及分配方法隐藏,大部分研究存在偏倚风险不清楚。③本研究系统梳理浅刺法机理、所循经脉、穴位、针具、刺法、时机及具体操作等诸多要素,在此基础上合并数据,大大降低了临床异质性,提高了结论的可靠性。但可能依然存在潜在临床异质性,尚需后期研究中克服。④诸多临床疗效评价指标及工具,致临床异质性极高,尽管本次研究仅合并部分具有同质性的数据,但也难消除全部临床异质性。⑤大部分研究未报告针刺相关不良事件,且随访时间短,也未报告后遗症以及复发率等远期指标,可能导致本次研究对临床疗效及安全性评估不足。

综上所述,当前所获得证据表明急性期浅刺或全程浅刺联合药物综合治疗可能改善面神经功能,提高总体临床获益,临床治愈及缩短康复时间。基于浅刺法的针灸疗法丰富多样,客观把握其机理、所循经脉、穴位、针具、刺法、时机及具体操作等诸多要素成为未来规范针刺疗法降低临床异质性的关键环节。但浅刺疗法辅助治疗方案及其疗效评价标准复杂多样,缺乏规范统一分类标准及评价体系,其面神经功能改善、远期后遗症及复发情况及针刺相关不良事件依然不清楚,尚需未来规范的研究予以证实。