数字时代家庭传播模式对家庭凝聚力的影响

2020-02-04游雨茜

主持人介绍

牛静:华中科技大学新闻与信息传播学院教授、博士生导师;中国新闻史学会媒介法规与伦理研究委员会副会长;武汉大学媒体发展研究中心研究员。至2019年先后出版媒体伦理、社交媒体使用等著作11本,在各类刊物上发表论文70余篇,主持国家级、教育部和其他社科项目共计10多项;曾获高等教育国家级教学成果奖、全国新闻学青年学者优秀学术成果奖、省社会科学优秀成果奖等。

主持人寄语

互联网的出现和飞速发展,给人们的生活带来了巨大的改变,从报纸到新媒体,人们获取信息的方式不断发生变化,从网络选举投票到线上主动参与社会议题,人们参与政治经济生活的方式都在改变。新媒体的出现所带来的改变没有仅局限于大众传播领域和政治传播领域,同样在家庭这一微观人际传播中也产生了巨大影响。新技术新媒介的出现,同时也影响着家庭成员的沟通方式,影响着家庭成员之间的关系。在此背景下,探究家庭传播模式对家庭凝聚力的影响,有助于启发我们以新的视角来看待新技术与家庭传播、人际传播的关系,思考如何借助新技术提升家庭凝聚力。

本期栏目推出游雨茜的《数字时代家庭传播模式对家庭凝聚力的影响》。不同于以往着力于宏观社会变迁和中观组织传播的研究,作者在数字代沟愈发明显的背景下,从微观家庭传播模式理论角度出发,将数字反哺纳入家庭凝聚力的概念化操作过程,同时引入身份传播理论,探讨家庭传播模式和身份差异对于家庭凝聚力的影响。研究发现家庭传播模式对家庭凝聚力的影响受到个体身份差异的中介和家庭认同的调节作用,这一结论也为进一步提升家庭凝聚力、增强家庭互动行为提出了参考。最后作者提出家庭传播模式的两个维度是相互依存的,二者的相互作用对于个体、家庭和家庭凝聚力的影响有待进一步探究。

人际传播、家庭传播是传播学研究中一个比较重要的领域,但研究者对此的探讨相对较少,本栏目推出这篇关于家庭凝聚力影响因素的研究,期待为该领域研究提供一点新思路,也希望有更多的研究者关注这一领域。

摘要:家庭传播模式对于个体的互动行为和心理健康都有着重要的影响,这些在家庭传播模式的研究中都有丰富的成果。当个体进入了成年期,他们往往会经历真实自我、理想自我和家人眼中的自我各種身份的不协调,而这些身份差异对于个体的日常关系和行为也有着潜在影响。

以前人的研究为基础,本文通过对在校大学生的问卷调查(N=221),建立了关于家庭传播模式、个体身份差异、家庭认同和家庭凝聚力的条件过程模型,探讨了家庭传播模式如何影响个体的身份差异、家庭认同和家庭凝聚力。

研究发现,家庭传播模式对家庭凝聚力的影响,受到个体身份差异的中介和家庭认同的调节。具体地说,对话导向的家庭传播模式有益于个体真实自我和理想自我的发展,个体与家庭的关系更加紧密,对家庭的认同度也更高,会积极与父母进行情感联络,对父母进行照料支持、经济支持和数字反哺,家庭凝聚力得到增强;服从导向的家庭传播模式使得个体的真实自我和理想自我产生差距,个体在家庭中不能做真实的自己,对家庭的认同下降,也不会在家庭关系有更多投入,相应地个体对于家庭成员包括父母的情感联络和代际支持也会减少,家庭凝聚力受到削弱。此外,本文讨论了从家庭传播模式角度出发,结合个体身份差异与家庭认同,进一步提升家庭凝聚力、增强家庭互动行为的策略。

关键词:家庭传播模式 身份差异 家庭认同 家庭凝聚力

家庭,是我们生存所依附的根本关系,是我们生活的基础,也是贯穿我们生活的重要空间和传播空间[1]。在中国,家庭一直是人们关注的话题,《国内家庭亲子关系白皮书》 指出,43.54%的家庭认为,目前中国家庭亲子关系“问题不少,需要重视”,41.16%的家庭认为“总体乐观,但存在问题”,仅有8.84%的家庭认为“情况挺好”。家庭是社会最基本的组成单位,家庭凝聚力不仅影响着家庭的和谐,也对于社会的稳定发展有着重要影响[2]。

随着互联网的发展,智能手机的普及和以微信为代表的社交媒体给远距离的家庭互动带来了便利,促进了家庭的情感沟通和交流。另一方面也给家庭关系带来了新的问题,人民网随机采访的大学生中,约有一半的受访者表示会在朋友圈屏蔽父母。在家庭中,往往父辈扮演者教育者的角色,将自身的价值观和生活经验传授给下一代,而子辈则是被教育者,他们从父辈那里学习生活知识和经验,学习如何从家庭走向社会。互联网的发展和技术的革新,使得这种传统的自上而下的传播方式发生了变化,父辈和子辈之间对于新媒体的采纳、使用和与之相关的知识方面出现了差距,即数字代沟[3]。在数字时代,父辈不再是知识和权威的代表,子辈凭借着对于新技术新思想的接受学习能力,反客为主,数字反哺由此产生,数字反哺既包括新媒体的使用技能,也包括新媒体使用带来的文化和价值观。父母与子女之间的代际支持由从传统的经济支持、照料支持扩展到数字反哺。学者用家庭凝聚力来描述家庭代际之间的支持互动行为,数字反哺程度越深,家庭凝聚力越高,家庭关系越和谐[4]。

同时,家庭作为一种关系文化,有着独特的沟通、行为和态度维度,这些维度对于家庭成员个人、关系和心理社会结果的社会化和发展至关重要[5],因此在家庭传播学领域已经出现了各种理论框架来了解家庭是如何影响个体即家庭成员,以及整个家庭的情感、互动和行为。其中得到广泛支持的是家庭传播模式理论(Family Communication Patterns Theory, FCPT)[6],这一理论认为在促进家庭一致性和重视公开对话的程度上,每个家庭各不相同,家庭的特点可以通过家庭成员之间互相交流的模式体现出来。而家庭成员之间的关系,既受制于家庭凝聚力也影响着家庭凝聚力[7]。

家庭传播模式理论探索了家庭关系的一般模式,阐述了对话导向与服从导向的家庭传播模式,同时家庭传播模式也与个体的人格表现有着密不可分的关系,而当个体进入成年期,他们经常经历个体身份和一般家庭身份之间的不协调[8],身份传播理论(Communication Theory of Identity,CTI)揭示了这种潜在的不和谐,它认为个体拥有不同层次的身份,这些身份有时可能是不一致的(如你如何看待自己和你在某些情况下的行为)。身份或身份层差异对日常关系和个体的健康都有潜在的影响[9]。

研究者已经关注到个体不同层次的身份差异会在一定程度对家庭传播模式和关系意图之间的关系起中介作用,而家庭认同则调节了这种中介效应[10]。关系意图指的是个体对于家庭可能采取的行为,如一起度假,为其他家庭成员提供经济援助,而这些行为或意图都是家庭凝聚力中代际互动支持行为的重要表现,那么身份差异对于家庭传播模式和家庭凝聚力是否有中介作用呢?家庭认同是否调节这种中介影响?基于之前学者对于家庭传播模式和身份差异的研究和数字反哺与家庭凝聚力的互相影响,本文试图探讨在移动互联网和社交媒体广泛使用的背景下,将数字反哺纳入家庭凝聚力的概念操作化,探讨家庭传播模式如何通过身份差异的中介作用和家庭认同的调节作用影响家庭凝聚力。

一、文献综述与研究假设

(一)家庭传播模式与身份差异

家庭传播模式的研究起源于20世纪70年代,McLeod和Chaffee调查了父母以及家庭传播模式对于儿童信息处理的影响,作为研究的重要部分,McLeod等人提出了家庭传播模式量表,用来测量家庭沟通环境的两个维度,分别是观念导向(concept-orientation)和社会导向(socio-orientation)[11]。

Ritchie在McLeod的研究基础上,开启了第二代家庭传播模式的研究。Richie将家庭传播模式分为对话导向(conversation orientation)和服从导向(conformity orientation)[12]。由于观念导向强调的是观念的重要性,Ritchie将这一维度重新定义为对话导向,重点是反映父母和孩子之间对于观念的开放讨论的关注,高对话导向的家庭在分享想法、参与决策和表达关注时可以自由的交流,而低对话导向的家庭在各种话题上的交流频率较低。社会导向侧重的是遵守父母的权威,Ritchie将这一维度定义为服从导向,它反映的是家庭沟通中所有家庭成员的态度、信仰和价值观的同质性程度[13]。

家庭传播模式会影响个体的信息处理结果[14],个体的互动行为[15],以及个体的社会心理[16]。值得一提的是,家庭传播模式会影响个体与父母的沟通交流行为,对话导向的家庭中,个体更经常与父母进行沟通交流,同时家庭传播模式对个体的心理健康也有重要的影响,过多的控制和强调服从,会伤害个体的自尊心和自信心。

同时我们也要意识到家庭的传播沟通是个复杂的过程,已有研究将家庭传播模式与不同的结构(如情商、沉默等)整合在一起,来更好的理解个体的行为,身份差异同样也是一种结构。现有的研究已经表明,对话导向型家庭传播模式有利于提升个体的沟通水平,因此有理由认为,在以高对话取向为特征的家庭中成长的个体,其在家庭互动中所受到的限制也会较少,其将会具有沟通能力和管理关系和印象的能力,而服从导向家庭中的个体,他们的身份会在家庭中受到约束,这些都会影响个体在家庭中感受到的身份差异。

身份传播理论(Communication theory of identity)认为个体有着不同层次的身份,不同层次的身份会存在差异,而身份之间的差异对于一般关系和个体的健康都有着潜在影响。它关注的是身份和传播之间的相互影响,代表着个人与社会相互关联的关键点,社會关系和角色是通过个体之间的沟通而内化的,个体的身份反过来又通过沟通表现为社会行为[17]。

身份传播理论认为身份是由四个层次构成的:个人的、扮演的、关系的和公共的身份,身份的四个层次并不是相互独立的,相反它们之间相互渗透相互影响[18]。个人-扮演身份差异(PEIG,personal-enacted identity gap)指的是个体的自我概念和在沟通传播中所表达出的身份的差异;个人-关系身份差异(PRIG,,personal-relational identity gap)指的是个体的自我概念和他人感知到的身份之间的差异。关系-公共身份差异(RCIG,relational-communal identity gap),指个体所感知的群体关系和特征与社会如何看待适当和规范的群体关系之间的差异。

目前的研究多以身份差异为自变量,探讨不同层次的身份差异对于不同的个体在交际关系、行为、心理等方面的影响,而以身份差异为中介变量的研究较少,也较少有研究将个体的身份差异与个体和家庭之间的关系相联系。

虽然身份的四个层次是在一个整体的情况下概念化的,但是每个层次和由此所产生的身份差异则涉及到特定的环境,在本文的特定环境即家庭。本文的研究着重于个人-扮演身份差异(PEIG)、个人-关系身份差异(PRIG)和关系-公共身份差异(RCIG)的研究,对于个人导向的身份差异研究使得我们能够检查个体与家庭之间的相互作用。而关系-公共身份差异(RCIG)则将大众对于家庭标准的看法纳入考量[19],家庭标准源于社会对于家庭的看法和期望,具体来说,家庭常常被拿来与其他家庭、媒体报道和“理想中的中国家庭”进行比较[20]。

个人-扮演身份差异代表了家庭中每个个体的自我概念和他们在与家庭的互动中表现出来的自我的差异,个体可以将自己视为是思想开放的人,但在某些情形下,个体不会对某些观点进行讨论,扮演身份(即停止讨论)不同于个人身份(即开放的思想)[21]。个人-关系身份差异则表示个体相信家庭对于他的看法不同于其本身的自我概念,因此个体与家庭成员之间的关系期望和看法可能不同。由此来看,如果个体在家庭中感受到这两种身份差异中的任何一种,个体可能不太会亲近和依赖他们的家庭,当个体感觉到在家庭中不能做真实的自己时,他们与家庭之间的紧密度会下降,转而会倾向于寻找支持他们个人身份的关系,因此不会在家庭关系上投入太多,也会进一步影响家庭凝聚力。

公共身份指的是集体如何定义其身份[22],一个人对自己群体身份的理解往往来自于群体的交往实践和媒体描述。在家庭背景下,关于规范家庭的社会期望和描述代表了公共的框架[23],关系-公共身份差异是指个体感知到的其家庭关系特征和社会如何看待规范家庭关系之间的差异。当个体认为其家庭不符合社会期望时,个体可能会缺乏对家庭的承诺,从而减少对家庭的关注。在家庭凝聚力方面,认为自己的家庭不符合“理想家庭”的人,可能会减少对家庭的关注和对家庭成员帮助。

(二)身份差异、家庭认同与家庭凝聚力

群体认同的研究来源于社会认同,指的是个体认识到自己属于某个群体,也认识到自己所属群体的成员身份带给自己的情感和价值,群体认同会促使人们将个人利益和群体利益相结合,并从群体利益角度出发指导自身的行为[24]。当将群体的范围具体到家庭,家庭认同则是指个体感知到的其与家庭的关联程度[25],家庭认同关注的是个体与家庭这一群体之间的联系,着重表现的是个体的主观感受[26]。

群体认同会影响个体支持群体的程度和支持群体行为,在家庭中,家庭认同会影响极端家庭行为,如个体为家庭牺牲的意愿[27],和个体与父母的互动行为。而当考虑到个体的身份差异时,强烈的家庭认同感会促使个体产生维持关系的强烈意愿[28],家庭认同的强度可能会缓和身份差异与家庭凝聚力之间的关系,而缺乏家庭认同可能会对希望与家庭保持距离的个体有积极作用[29],同时家庭認同也会调节个体的身份差异和个体对于家庭可能采取的互动行为,本文将个体与家庭的互动行为进一步扩大范围到家庭凝聚力,因此本文将探究家庭身份认同在个体的身份差异和家庭凝聚力之间的调节作用。

家庭凝聚力是评估一个家庭整体功能是否良好的重要指标,对家庭成员的心理健康有着重要影响[30],关于家庭凝聚力的定义,杨惠琴等人认为家庭凝聚力是家庭成员之间的亲密度、情感联结和投入程度;杨菊华认为家庭凝聚力是包括经济结构、文化传承和现代化发展在内的多种综合因素作用下的结果,可以通过家庭成员间的居住模式、情感联络和代际支持来定义[31]。因此本文将家庭凝聚力定义为家庭成员之间的亲密度、情感联络,包括居住模式、情感联络和代际支持。

通过对文献的梳理可以看出,对于家庭凝聚力影响因素的相关研究集中在宏观和微观两个方面,宏观因素包括经济发展,中国经济体制改革促使了中国城市家庭的转型,而经济体制改革所引起的离散因素,在一定程度上削弱了城市家庭凝聚力[32],同时互联网和数字反哺的出现也影响着家庭凝聚力。

其中微观因素的研究更加集中于家庭的伦理观念与态度,包括家庭中父母、子女及父母与子女的互动上[33]。本文将研究的重点集中在影响家庭凝聚力的微观因素上,即家庭自身的家庭传播模式,及家庭中个体的身份差异和家庭认同对家庭凝聚力的影响。

家庭传播模式理论探索了家庭关系的一般模式,阐述了对话导向与服从导向两种不同的家庭传播模式,同时家庭传播模式也与个体的人格发展和行为有着密不可分的关系,而当个体进入但是当个体进入成年期,他们经常经历个体身份和一般家庭身份之间的不协调,身份传播理论(Communication Theory of Identity,CTI)揭示了这种潜在的不和谐,它认为个体拥有不同层次的身份,这些身份有时可能是不一致的(如你如何看待自己和你在某些情况下的行为)。身份或身份层差异对日常关系和个体的健康都有潜在的影响。

已经有研究证明,在美国家庭中,个体的身份差异会在家庭传播模式与关系意图之间的关系起中介作用,而家庭认同则调节了这种中介效应[34]。关系意图指的是个体对于家庭可能采取的行为,如一起度假,为其他家庭成员提供经济援助,而这些行为或意图都是家庭凝聚力中代际互动支持行为的重要表现,那么身份差异对于家庭传播模式和家庭凝聚力是否有中介作用呢?家庭认同是否调节这种中介影响?基于之前学者对于家庭传播模式和身份差异的研究和数字反哺与家庭凝聚力的互相影响,本文试图探讨在移动互联网和社交媒体广泛使用的背景下,将数字反哺纳入家庭凝聚力的概念操作化,探讨家庭传播模式如何通过身份差异的中介作用和家庭认同的调节作用影响家庭凝聚力。

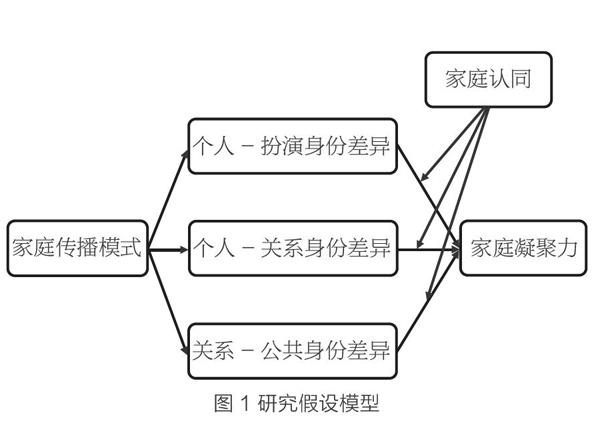

结合文献综述,本文提出以下研究假设,见下图:

研究假设1:个人-扮演身份差异和个人-关系身份差异与家庭凝聚力呈负相关

研究假设2:对话导向家庭和(a)个人-扮演身份差异,(b)个人-关系身份差异呈负相关

研究假设3:服从导向家庭和(a)个人-扮演身份差异,(b)个人-关系身份差异呈正相关

研究假设4:关系-公共身份差异和家庭凝聚力呈负相关

研究假设5:家庭认同可以调节身份差异与家庭凝聚力之间的关系

二、数据收集与分析

(一)数据收集

本文采用便利样本作为此次研究的被试,通过大学生QQ群、微信群、腾讯问卷回答小组发放网络问卷,共回收问卷229份。通过问卷作答时间、问卷答案雷同率等方法剔除无效样本,最终回收有效问卷221份。

家庭传播模式。采用RFCP量表,用其评估对话导向和服从导向两种不同的家庭传播模式。量表由26道题目构成,使用里克特七分量表,测量项包括“在我们家,我们经常讨论一些有争议性的话题”(对话导向,15个测量项),“当涉及到真正重要的事情时,我父母希望我毫无疑问地服从他们”(服从导向,11个测量项)。

身份差异。本研究着重于身份差异的三个层次,个人-扮演身份差异和个人-关系身份差异的测量,测量量表则在Jung和Hecht量表的基础上进行改编,测量项包括“当我和家庭成员交流时,我所表达的不是真正的我的想法”(个人-扮演身份差异,11个测量项),“我觉得家庭成员看待我和我看待自己的看法是一样的”(个人-关系身份差异,12个测量项);关系-公共身份差异的测量则是在总结参考文献的基础上,自编3个项目进行测量,测量项包括“我的家庭关系远不如其他家庭亲密”、“我的家庭关系和媒体中所报道的模范家庭关系不一样”、“我的家庭关系和理想中的中国家庭关系不一样”。以上测量项均采用里克特七分量表。

家庭认同。采用了Aron等的自我量表中包含他人的改编版本,将原量表中的“他人”替换为“家庭”,测量个体的家庭认同程度,受访者被要求选择最能代表他们对家庭认同程度的一对圆圈,从1到7表示从无重叠到高度重叠。

家庭凝聚力。本文采用李路路关于家庭凝聚力的定义与测量方法,将家庭凝聚力分为三个维度,即居住模式、情感联络和代际支持,情感联络通过亲子交流的频度来测量,而代际支持则是通过子女对父母的照料支持和经济支持,父母对子女的照料支持和经济支持来测量。在此基础上考虑到大学生群体均是在校居住,因此舍弃居住模式这一测量项,并在代际支持中加入数字反哺的测量,采用周裕琼关于新媒体知识的哺育与反哺的测量项目,使用两个维度来测量家庭凝聚力。

(1)情感联络:你与父母之间是否经常进行面对面的联系与交流;你与父母之间是否经常进行其他形式的联络;取值从1到8,数值越大表明联络次数越多。

(2)代际支持:子女对父母的经济支持、照料支持、数字反哺和其他支持,其中数字反哺的测量项目包括“子女为父母提供新媒体技能方面的支持(包括如何使用微信视频聊天、转账等)”、“子女为父母提供新媒体技能应用的支持(包括如何使用新媒体完成工作)”、“子女为父母提供新媒体内容方面的支持(包括探讨网络热点事件等)”。该变量为定类变量,0代表没有提供支持或极少提供支持,1代表有时/经常/总是提供支持。

(二)数据分析

1. 样本结构分析

此本文采用Cronbach α信度系数评估测量各量表的内部一致性,对话导向的15个题项的α信度系数为0.936,服从导向的11个题项的α信度系数为0.884,个人-扮演身份差异的11个题项的α信度系数为0.812,个人-关系身份差异的12个题项的α信度系数为0.725,关系-公共身份差异的3个题项的α信度系数为0.816,家庭凝聚力的7个题项的α信度系数为0.734,这表明本研究的量表信度较好。

2. 共同方法偏差的检验

本研究采用Hayes提出的条件过程模型代替传统的“有调节的中介模型”,以更好的解释自变量影响因变量的机制。模型采用Hayes开发的SPSS宏程序Process檢验,检验身份差异的中介效应和家庭认同的调节作用。

共同方法偏差(Common Method Biases)是指因为同样的数据来源或者评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变[35],本研究采用Harman的单因素分析法检验共同方法偏差,分析结果表明,未旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子共14个,最大因子的方差解释率为23.436%,小于40%的临界值,故本研究不存在严重的共同方法偏差。

3. 变量描述统计分析

各变量均是由多个测量项测量所得,因此为方便后续分析,对各变量的多个测量项分别进行加总求平均。将对话导向、服从导向、个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异、关系-公共身份差异、家庭认同与家庭凝聚力进行相关分析。结果如下表所示。

由上表可知,各变量之间的相关关系显著,其中,个人-扮演身份差异与个人-关系身份差异均与家庭凝聚力呈负相关;对话导向与个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异呈负相关;服从导向与个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异有相关关系,且均呈正相关;关系-公共身份差异与家庭凝聚力呈负相关。各研究变量之间显著相关,进行条件过程分析。

4. 对话导向、身份差异、家庭认同与家庭凝聚力

将对话导向作为自变量,将个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异、关系-公共身份差异作为中介变量,家庭凝聚力作为因变量,家庭认同作为调节变量调节中介路径的后半路径,进行条件过程分析。

由上表可知,对话导向与个人扮演身份差异、个人-关系身份差异呈负相关,支持研究假设2;个人-扮演身份差异与家庭凝聚力呈负相关,个人-关系身份差异与家庭凝聚力呈正相关,研究假设1得到部分支持;关系-公共身份差异与家庭凝聚力呈负相关,支持研究假设4。

由表可知,以家庭凝聚力为因变量,对话导向对家庭凝聚力的正向预测作用显著,个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异及关系-公共身份差异对于家庭凝聚力的预测作用均不显著。

个人-扮演身份差异和家庭认同的交互作用显著(t=-2.638,p<0.05),即家庭认同对个人-扮演身份差异与家庭凝聚力的关系具有负向调节作用;个人-关系身份差异和家庭认同的交互作用不显著(t=-1.417,p>0.05),因此不进行后续分析;关系-公共身份差异和家庭认同的交互作用显著(t=2.319,p<0.05),即家庭认同对于关系-公共身份差异与家庭凝聚力的关系具有正向调节作用。

(1)不同家庭认同水平下对话导向对家庭凝聚力的影响——个人-扮演身份差异的中介作用

进一步按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低三种家庭认同水平,分析不同家庭认同水平下,个人-扮演差异对家庭凝聚力的直接影响作用,如下表所示,家庭认同水平高时(p=0.013<0.05),个人-身份差异对家庭凝聚力的直接影响显著,即对于家庭凝聚力的直接作用更强。

同时分析不同家庭认同水平下,对话导向通过个人-扮演身份差异中介对家庭凝聚力的间接影响,结果表明,当家庭认同水平高时,95%的置信区间为[0.008,0.128],不包含0,对话导向通过个人-扮演身份差异影响家庭凝聚力的间接作用显著。

(2)家庭认同对个人-扮演身份差异和家庭凝聚力关系的调节作用

将家庭认同、个人-扮演身份差异分别按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低,考察不同家庭认同水平下个人-扮演身份差异对于家庭凝聚力的影响,并画出简单斜率分析图。

对于家庭认同水平较低的被试,个人-扮演身份差异对于家庭凝聚力的预测作用不显著(B=0.065,t=1.277,p>0.05)。对于家庭认同水平较低高的被试,个人-扮演身份差异对家庭凝聚力具有显著的负向预测作用(B=-0.121,t=-2.436,p<0.01),即在对话导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较高时,随个体感受到的个人-扮演身份差异程度的升高,家庭凝聚力随之下降。

(3)不同家庭认同水平下对话导向对家庭凝聚力的影响——关系-公共身份差异的中介作用

进一步按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低三种家庭认同水平,分析不同家庭认同水平下,关系-公共身份差异对家庭凝聚力的直接影响作用,如下表所示,家庭认同水平低时(p=0.011<0.05),关系-公共身份差异对家庭凝聚力的直接影响显著,即对于家庭凝聚力的直接作用更强。

同时分析不同家庭认同水平下,对话导向通过关系-公共身份差异中介对家庭凝聚力的间接影响,结果表明,当家庭认同水平低时,95%的置信区间为[0.001,0.043],不包含0,对话导向通过关系-公共身份差异影响家庭凝聚力的间接作用显著。

(4)家庭认同对关系-公共身份差异和家庭凝聚力关系的调节作用

将家庭认同、关系-公共差异分别按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低,考察不同家庭认同水平下关系-公共身份差异对于家庭凝聚力的影响,并画出简单斜率分析图。

于家庭认同水平较低的被试,关系-公共身份差异对于家庭凝聚力有显著的负向预测作用(B=-0.109,t=-2.544,p<0.01),即在对话导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较低时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之降低。对于家庭认同水平较低高的被试,关系-公共身份差异对家庭凝聚力的预测作用不显著(B=0.022,t=0.556,p>0.05)。

5. 服从导向、身份差异、家庭认同与家庭凝聚力

将服从导向作为自变量,将个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异、关系-公共身份差异作为中介变量,家庭凝聚力作为因变量,家庭认同作为调节变量调节中介路径的后半路径,进行条件过程分析。

由上表可知,服从导向与个人扮演身份差异、个人-关系身份差异呈正相关,支持研究假设3;个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异与家庭凝聚力均呈负相关,个人-关系身份差异与家庭凝聚力呈正相关,支持研究假设1;关系-公共身份差异与家庭凝聚力呈正相关,研究假设4未得到支持。

由表可知,以家庭凝聚力为因变量,服从导向对家庭凝聚力的预测作用不显著,个人-扮演身份差异对家庭凝聚力的负向预测作用显著,个人-关系身份差异及关系-公共身份差异对于家庭凝聚力的预测作用均不显著。

个人-扮演身份差异和家庭认同的交互作用显著(t=-3.171,p<0.05),即家庭认同对个人-扮演身份差异与家庭凝聚力的关系具有负向调节作用;个人-关系身份差异和家庭认同的交互作用不显著(t=-0.342,p>0.05),因此不进行后续分析;关系-公共身份差异和家庭认同的交互作用显著(t=3.719,p<0.05),即家庭认同对于关系-公共身份差异与家庭凝聚力的关系具有正向调节作用。

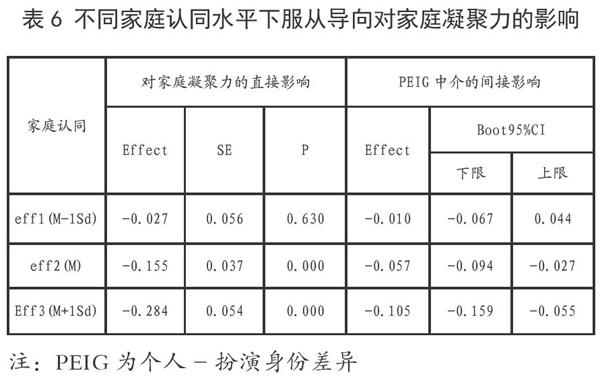

(1)不同家庭认同水平下服从导向对家庭凝聚力的影响——个人-扮演身份差异的中介作用

进一步按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低三种家庭认同水平,分析不同家庭认同水平下,个人-扮演身份差异对家庭凝聚力的直接影响作用,如下表所示,家庭认同水平中等(p=0.000<0.05)和高时(p=0.000<0.05),个人-扮演身份身份差异对家庭凝聚力的直接影响均显著,即对于家庭凝聚力的直接作用更强。

同时分析不同家庭认同水平下,服从导向通过个人-扮演身份差异中介对家庭凝聚力的间接影响,结果表明,当家庭认同水平中时,95%的置信区间为[-0.094,-0.027],当家庭认同水平高时,95%的置信区间为[-0.159,-0.055],均不包含0,服从导向通过个人-扮演身份差异影响家庭凝聚力的间接作用显著。

(2)家庭认同对个人-扮演身份差异和家庭凝聚力关系的调节作用

将家庭认同、个人-扮演身份差异分别按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低,考察不同家庭认同水平下个人-扮演身份差异对于家庭凝聚力的影响,并画出简单斜率分析图。

对于家庭认同水平较低的被试,个人-扮演身份差异对于家庭凝聚力的预测作用不显著(B=-0.031,t=-0.562,p>0.05)。对于家庭认同水平较低高的被试,个人-扮演身份差异对家庭凝聚力具有显著的负向预测作用(B=-0.278,t=-5.297,p<0.01),在服从导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较高时,随个体感受到的个人-扮演身份差异程度的升高,家庭凝聚力随之下降。

(3)不同家庭认同水平下服从导向对家庭凝聚力的影响——关系-公共身份差异的中介作用

进一步按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低三种家庭认同水平,分析不同家庭认同水平下,关系-公共身份差异对家庭凝聚力的直接影响作用,如下表所示,家庭认同水平高时(p=0.002<0.05),关系-公共身份差异对家庭凝聚力的直接影响显著,即对于家庭凝聚力的直接作用更强。

同时分析不同家庭认同水平下,服从导向通过关系-公共身份差异中介对家庭凝聚力的间接影响,结果表明,当家庭认同水平高时,95%的置信区间为[0.012,0.076],不包含0,服从导向通过关系-公共身份差异影响家庭凝聚力的间接作用显著。

(4)家庭认同对关系-公共身份差异和家庭凝聚力关系的调节作用

将家庭认同、关系-公共差异分别按照均值加一个标准差、均值、均值减一个标准差区分高中低,考察不同家庭认同水平下关系-公共身份差异对于家庭凝聚力的影响,并画出简单斜率分析图。

对于家庭认同水平较低的被试,关系-公共身份差异对于家庭凝聚力有显著的负向预测作用(B=-0.101,t=-2.121,p<0.05),即在服从导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较低时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之降低。对于家庭认同水平较低高的被试,关系-公共身份差异对家庭凝聚力有显著的正向预测作用(B=0.130,t=3.134,p<0.01),即在服從导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较高时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之上升。

三、结论与讨论

本研究解释了家庭传播模式对家庭凝聚力的预测作用,及由身份差异中介并受到家庭认同调节的条件过程模型。对221个大学生样本进行分析与总结,针对家庭传播模式的对话导向和服从导向,个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异和关系-公共身份差异,家庭认同多个变量对于家庭凝聚力的调节中介作用进行了详细的分析与解读。

(一)身份差异在家庭传播模式与家庭凝聚力关系之间的中介作用

研究结果表明,家庭传播模式中的对话导向对家庭凝聚力有正向预测作用,这符合Schrodt等人所认为的对话导向是家庭建设中的积极因素这一结论[36]。成长于重视开放沟通交流的家庭环境中,有利于个体学习并掌握管理家庭关系的能力,而良好的家庭传播模式和家庭紧密度会促使数字反哺的产生,增进反哺效果[37],对话导向的家庭强调子代与亲代之间的对话沟通,在此环境下子女的数字反哺也更容易开展。

同时,对于个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异和关系-公共身份差异而言,对话导向的家庭传播模式是这些身份差距的负面预测因素,换言之,在重视开放式沟通的家庭环境中成长,有利于为家庭成员个体提供管理家庭关系的有效沟通能力,进而限制了这些身份差异的发展。

在对话导向的家庭传播模式对家庭凝聚力的正向预测中,身份差异起到了中介作用,具体来说,以对话导向为主的家庭中,其对话沟通程度越高,家庭成员的个人-扮演身份差异与关系-公共身份差异越低,其家庭凝聚力也就越强。对话导向的家庭传播模式与个体的心理健康有显著的正相关关系,当个体生长在一个自由、开放和鼓励沟通交流的环境中时,个体会更愿意在家庭传播和沟通中展现真实的自我;同时在此家庭环境下,个体所感知到的家庭也更符合其心目中理想家庭的特征,进而会积极与父母进行情感联络、照料支持、经济支持和数字反哺。这些结果表明,与个体认为自己的家庭成员是否了解其真实的自我(即个人-关系身份差异)相比,个体能否在家庭中做真实的自己(即个人-扮演身份差异)和个体理想中的自我(即关系-公共身份差异)对于家庭凝聚力有着更有重要的影响。

服从导向的家庭传播模式对家庭凝聚力并未有显著的直接预测作用,服从导向的家庭更多强调的是子女对父母的服从,不鼓励子女在观念上与父母进行争论,在此环境下,家庭内部的沟通受到影响,数字反哺的进行受到阻碍。

服从导向的家庭传播模式是个人-扮演身份差异、个人-关系身份差异、关系-公共身份差异的正面预测因素,以服从导向为主的家庭环境,家庭成员所表现出的身份差异也越高,随着身份差异的进一步发展,其对个体的幸福生活影响也就越大,服从导向的家庭传播模式本身并不带有负面色彩,但当家庭强制个体,尤其是年轻家庭成员遵守与其个人身份和扮演身份不一样的价值观和信念时,它对个体产生的负面影响越大[38]。

服从导向的家庭传播模式对家庭凝聚力的影响受到身份差异的中介作用,具体来说,在服从导向为主的家庭中,其服从程度越高,家庭成员的个人-扮演身份差异与关系-公共身份差异越高,家庭凝聚力越弱。服从导向的家庭传播模式与个体的心理健康和幸福呈负相关,高服从导向的家庭鼓励家庭成员根据家庭身份来定义自己,当家庭强制成员遵守与其个人身份不一样的价值观和信念时,个体的真实自我与理想自我产生差距,家庭成员的个人-扮演身份差异和关系-公共身份差异得到加强。当个体在家庭中不能做真实的自己,也不会在家庭关系有更多投入,相应地个体对于家庭成员包括父母的情感联络和代际支持也会减少。

(二)家庭认同在身份差异与家庭凝聚力关系中的调节作用

家庭认同对身份差异与家庭凝聚力的关系具有调节作用。具体地说,在对话导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较高时,随个体感受到的个人-扮演身份差异程度的升高,家庭凝聚力随之下降;当个体的家庭认同水平较低时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之降低。在服从导向的家庭传播模式中,当个体的家庭认同水平较高时,随个体感受到的个人-扮演身份差异程度的升高,家庭凝聚力随之下降;当个体的家庭认同水平较低时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之降低,当个体的家庭认同水平较高时,随着个体感受到的关系-公共身份差异程度的升高,家庭凝聚力也随之上升。

家庭认同体现的是个体作为家庭中的个体与家庭群体间的联系,表现的是个体的主观感受,同时家庭认同也会影响个体与父母的互动行为。当个体处在氛围良好重视沟通的家庭环境中时,个体会更愿意在家庭中展现真实的自我,个体与父母的关系也会更紧密,个体认为其所感知到的家庭比较符合理想中的家庭特征,因此个体希望自己与家庭维持良好长久的关系,会在情感、经济等方面为家庭提供支持。而当个体处在强调服从和一致性的家庭中,当个体不认同家庭中的规则和价值观念,个体的性格发展受到压制,真实自我与理想自我产生分歧,因而个体在家庭中感受不到归属感和真实感,个体感知到的家庭与其理想中的家庭特征相差甚远,所以个体也不会希望与家庭有更多的联系,因此在家庭关系和家庭互动行为中也不会投入太多;当个体认同家庭所强调遵守和服从的规则时,个体对家庭的认同感和归属感会提升,此时的家庭符合个体理想中的家庭特征,个体会更加亲近家庭,增加与家庭的互动行为,在情感交流、经济支持、数字反哺方面个体也更愿意投入精力。

家庭是社会结构中的重要关系,也是个体日常生活的关系基础,是子女与父母代际互动行为发生的重要环境,同时随着现代化和信息技术的发展,传统的家庭形式受到冲击,数字代沟在家庭中出现,亲子之间的凝聚力被削弱。本文的研究已经表明,不同的家庭传播模式、个体的身份差异和家庭认同都对于家庭凝聚力有着不同的影响,因此本文将从家庭传播模式出发,结合个体身份差异与家庭认同,探讨提升家庭凝聚力、增強代际互动行为的策略。

改善家庭传播模式,鼓励个体的观点表达。对话导向的家庭传播模式对于家庭凝聚力有正向预测作用。在以往的家庭关系中,父母往往拥有绝对的权威,扮演着教育教导的角色,试图去规范和管教子女的态度、行为乃至本性,这种家庭环境和家庭沟通方式,在一定程度上影响了子女的人格发展,及子女与父母沟通的意愿,进而影响子女与父母之间的代际互动行为。同时随着时代的变化,这种传统的亲子关系形式已经不适合当代的社会环境,子女借助信息化的优势,看待事物也多有自己的立场和观点,父母应该更多的为子女提供表达的场所和机会,子女也应多理解父母,站在父母的角度思考问题。因此改善家庭传播模式,父母要秉持着开放沟通的态度,不要过于严肃,子女也要对父母更有耐心,双方都注重沟通的有效性和持续性,为代际互动行为提供良好的环境,一方面既可以增强子女与家庭之间的亲密度,又能够促进代际互动行为的产生,提升家庭凝聚力。

改善家庭傳播模式,缓和个体的身份差异,越重视开放沟通的家庭,个体所感受到的身份差异越低,与之相反,越强调规则服从的家庭,个体所感受到的身份差异越高。如果个体在家庭中能够做“真正的自己”,而不是去“掩饰”“隐藏”自己真正的想法和行为,个体会更加亲近家庭,为家庭关系的维护和发展做出自己的贡献。因此改善家庭传播模式,要提升家庭的对话沟通程度,从而缓和个体的身份差异,个体也会更倾向于为家庭提供经济支持,与父母进行更多的情感交流,在数字时代为父母提供更多的数字反哺,增强家庭凝聚力。

改善家庭传播模式,增强个体的家庭认同。家庭是重要的关系群体,家庭的个体之间有着非常紧密的私人关系,家庭认同使得个体把家庭的利益和其自身的利益相结合,并且会以家庭利益为出发点来指导自己的行为。家庭认同会影响个体的家庭行为,家庭认同程度高,个体更倾向于把家庭的成败得失看为自己的成败得失,也更倾向于为家庭利益而奋斗。因此改善家庭传播模式,要营造良好的家庭沟通氛围,为个体提供表达观点的环境,缓和个体的身份差异,从而增强个体与家庭之间的联系,个体也会更多地为家庭凝聚力的提升贡献自己的力量。

注释:

[1] 杨席珍.家庭传播刍议[J].新闻传播,2015(12):16-18.

[2] Xu, X., Lai, S.-C. (2004). Gender Ideologies, Marital Roles, and Marital Quality in Taiwan. Journal of Family Issues, 25(3), 318–355.

[3] 周裕琼.数字代沟与文化反哺:对家庭内“静悄悄的革命”的量化考察[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(02):117-123.

[4] 王倩. 数字代沟和数字反哺:新媒体使用与亲子关系的实证研究[D].重庆大学,2017.

[5] [36] Schrodt, P., Witt, P. L., Messersmith, A. S. (2008). A meta-analytical review of family communication patterns and their associations with information processing, behavioral, and psychosocial outcomes. Communication Monographs, 75, 248–269.

[6] Koerner, A. F., Fitzpatrick, M. A. (2002b). Toward a theory of family communication. Communication Theory, 12, 70–91.

[7] [31] 杨菊华,李路路.代际互动与家庭凝聚力——东亚国家和地区比较研究[J].社会学研究,2009,24(03):26-53+243.

[8] Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for? Child Development Perspectives, 1, 68–73.

[9] [17] [21] [22] Jung, E., Hecht, M. L. (2004). Elaborating the communication theory of identity: Identity gaps and communication outcomes. Communication Quarterly, 52, 265–283.

[10] [20] [23] [25] [28] [34] Phillips, K., Ledbetter, A., Soliz, J., Bergquist, G. (2018). Investigating the interplay between identity gaps and communication patterns in predicting relational intentions in families in the United States. Journal of Communication, 68(3), 590-611.

[11] McLeod, J. M., Chaffee, S. R. (1972). The social construction of reality. In J. Tedeschi (Ed.), The social influence processes (pp. 50-99). Chicago, IL: Aldine-Atherton.

[12] Ritchie, L. D. (1991). Family communication patterns: An epistemic analysis and conceptual reinterpretation. Communication Research, 18, 548-565.

[13] Koerner, A. F., Fitzpatrick, M. A. (2002a). Toward a theory of family communication. Communication Theory, 12, 70-91.

[14] Valenzuela, S., Bachmann, I., Aguilar, M. (2019). Socialized for News Media Use: How Family Communication, Information-Processing Needs, and Gratifications

[15] Noller, P. (1995). Parent-adolescent relationships. In M. A. Fitzpatrick and A. L. Vangelisti (Eds.), Explaining family interactions (77-111). Thousand Oaks, CA: Sage

[16] Zarnaghash, M., Zarnaghash, M., Zarnaghash, N. (2013). The relationship between family communication patterns and mental health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 405–410.

[18] Hecht, M. L, Warren, J. R., Jung, E., Kreiger, J. L. (2005). The communication theory of identity: Development, theoretical perspective, and future directions. In W. B. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication (pp. 257-278). Los Angeles, CA:Sage Publication.

[19] Carole A. Barbato, Elizabeth E. Graham and Elizabeth M. Perse (2003) Communicating in the Family: An Examination of the Relationship of Family Communication Climate and Interpersonal Communication Motives, Journal of Family Communication, 3:3, 123-148.

[24] Putnam, R. D. (2007), E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty‐first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30: 137-174.

[26] 徐海東.家庭认同的代际差异与变迁趋势探究[J].青年研究,2016(02):49-57+95.

[27] 崔丽娟,戚玮,单铭明.家庭认同和认同融合对极端家庭行为的影响及其中介变量的研究[J].心理研究,2013,6(03):69-74.

[29] Scharp, K. M., & Thomas, L. J. (2016). Family “bonds”: Making meaning of parent-child relationships in estrangement narratives. Journal of Family Communication, 16, 32-50.

[30] Olson, D. H. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37(1), 64-80.

[32] 杨善华.中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2011,48(02):150-158.

[33] 张新芬.家庭凝聚力及其价值评价[J].北京师范大学学报,1987(05):94-97+75.

[35] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(06):942-950.

[37] 李涵.家庭代际信息反哺与老年群体的数字化变迁——来自103户大学生家庭的调查[D].河南:郑州大学,2018.

[38] Keating, D. M. (2016). Conversation orientation and conformity orientation are inversely related: A meta-analysis. Communication Research Reports, 33, 195–206.

(作者单位:江苏省泰州市委组织部新媒体中心)