厘清中央、地方财政关系是否有助于破解土地财政难题

2020-02-03章和杰金辉

章和杰 金辉

【摘要】“土地出让”和“土地融资”相结合的土地财政模式,对中国金融、经济、社会长远而稳定的发展构成了一定的阻碍。大量研究认为矫正央、地间失衡的财政关系是破解土地财政难题的有效途径,但也有学者对此持不同看法,因此有必要在梳理土地财政历史演变的基础上,从全口径财政收入和支出的视角,讨论厘清央、地间财政分配关系是否有助于破解土地财政难题。研究结果表明:若全口径财政支出不变,提高地方税收分成或降低地方财政支出比例,仍无法缩小土地出让金和土地融资的规模;硬化财政约束,可以降低地方政府对中央的财政兜底预期,缩小未来的土地融资规模,但无法改变土地财政的总规模。要破解土地财政问题,降低全口径财政支出是首要环节和关键步骤,而转变政府职能、精兵简政则是重要的突破口。此外,硬化财政约束、提高国有企业和金融机构的上缴利润也是重要途径之一。

【关键词】财政失衡;土地财政;土地出让;土地融资;财政软约束

【中图分类号】F812.4【文献标识码】A【文章编号】1004-0994(2020)02-0152-9

【基金项目】国家自然科学基金项目“‘三缺口模型下的中国内外均衡政策搭配研究——基于篮子货币汇率制度”(项目编号:71073145);浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划“电子商务对农户耕地保护行为的影响研究——基于浙江的调研”(项目编号:2018R403071)

一、引言

分税制改革以来,财权上收,事权下放,央、地間财政关系严重失衡,造成了巨大的地方财政缺口,于是地方政府伸出“攫取之手”,从珍稀的土地资源中找到了弥补地方财力不足、拓展地方财源的渠道,这种财政模式被称为“土地财政”。土地财政主要包括两个方面的内容[1]:一是土地出让收入,地方政府倚仗其对土地一级市场的垄断,通过“招、挂、拍”等形式出让土地,直接坐收土地红利。2018年,国有土地使用权出让金收入达65096亿元,占当年地方政府性基金收入的91.21%,相当于地方公共预算本级收入的66.49%。二是土地抵押融资,地方政府以其信用为担保,利用融资平台,将土地作为其资产和抵押品,通过抵押借贷、发行城投债等方式筹集财政资金[2,3]。虽然没有官方公布的土地融资的明确数据,但各种事实证据表明,目前土地融资规模远大于土地出让收入的规模。

“土地出让”和“土地融资”相结合的土地财政模式带动了国内基础设施建设的迅速发展,推动了地方经济短期内的高速增长[4],但对中国金融、经济、社会长远而稳定的发展构成了巨大威胁[5]。金融方面,随着地方债务规模不断扩大,地方政府的财政风险和债务违约风险积聚,而政府债务违约甚至会引发金融危机[5,6]。经济方面,土地财政规模扩大的同时,房产的资产属性突显、价格不断上升,房产的投资和投机功能增强,不仅吸引了大量的社会资金流入房市,而且使得部分制造业企业进军房地产业,同时带动了银行贷款大幅流入房地产业,产生所谓“脱实向虚”的现象,不利于经济的可持续发展[7,8]。社会方面,在房价畸高的背景下,普通居民买房仅首付就可能花光几代人的积蓄,后续还要偿还几十年的贷款,他们为在城市里能有落脚之地、盖头之瓦,承受着巨大的经济负担;同时,随着房价的飞涨,社会贫富差距因个人房产拥有情况的不同而迅速拉大,这显然不利于社会的和谐稳定[9]。

为破解土地财政难题,我国学者对土地财政的成因进行了广泛而深入的研究,并提出了一系列解决方案。已有文献普遍认为,分税制改革造成的地方财政缺口是地方政府依赖“土地财政”的根本原因[10-12]。加之以GDP增长为核心的政治晋升机制,导致地方政府间激烈的横向竞争,使得地方政府为投资基础设施建设、拉动经济增长而大搞土地财政[13-18]。厘清中央财政与地方财政之间的关系,即提高地方财政收入分成或减少地方支出比例,被认为是破解土地财政难题的有效途径[2,3,5,7,19-23]。此外,也有学者提出了地方政府政绩考核制度改革[18,24]、土地制度改革[25,26]、用财产税替代土地出让金[27]等建议。

本文研究的创新点和可能的贡献在于:已有研究主要分析了土地财政的形成机制和解决对策,且普遍认为厘清央、地间财政关系是解决土地财政问题的有效途径,但没有学者探讨这条途径是否真正有效。本文首先梳理了土地财政的历史演变过程,接着从全口径财政支出和收入的视角,深入讨论厘清央、地间财政关系是否有助于破解土地财政难题,最后提出了切实可行的解决对策。本文从研究理论和研究内容上丰富了土地财政的研究,有助于深化对土地财政及其与央、地两级财政体系的关系的认识,并为政府破解土地财政问题提供有益的参考。

二、土地财政的历史演进

改革开放初期,财政资金紧缺,地方政府开展了一系列土地有偿使用的重要探索,试图从土地资源中发掘一条筹集财政资金的道路,推动了土地出让金制度的建立和健全,并为土地财政的形成提供了制度基础。于是,“土地出让”和“土地融资”相结合的土地财政模式逐步形成,大致经历了四个阶段(见图1):初步探索阶段、稳步发展阶段、井喷爆发阶段、调控上升阶段。

1.初步探索阶段(改革开放初期至1987年)。改革开放后,为应对经济体制变革,地方政府迫切需要提高财政能力,从“吃饭财政”向“发展型财政”转变。于是,地方政府向急需营业场所的“三资企业”征收场地使用费,这是土地有偿使用的开端。1980年,为规范土地有偿使用和加速城市建设,全国城市工作会议要求在深圳等地开展城镇土地使用费试点工作。1980~1981年,深圳以土地使用费的形式,出让土地10多幅,面积共45400平方米,收益达2.14亿港元,并在1982年和1984年对相关政策做出了进一步细化和优化。随着土地开发与土地使用费征收的成功试点,1986年土地管理法的出台,实现了城镇土地开发和有偿使用的合法化和制度化。1987年,深圳率先开展土地使用制度改革试点,借鉴香港的土地批租制度,设置土地使用年限,并拍出了一宗使用年限为50年的土地,由此开始了土地使用权有偿转让的探索。这一阶段的主要特点是,地方政府的财政动因推动了土地出让金制度的探索和构建,为土地财政奠定了初步的法制基础。

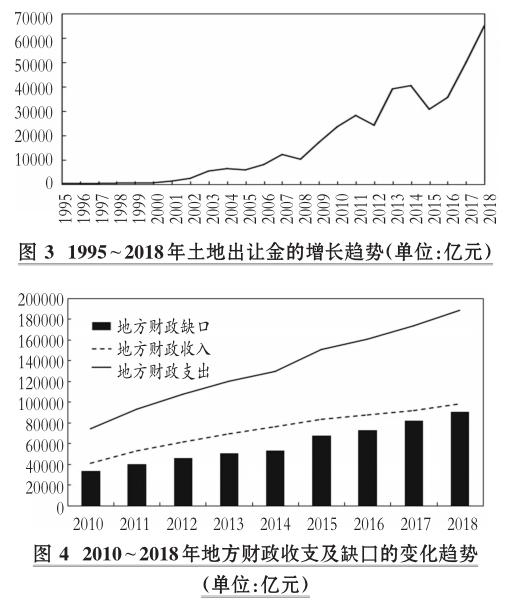

2.稳步发展阶段(1988~1997年)。1988年修订的土地管理法删除了禁止土地出租的内容,增加了土地使用权转让的条款,标志着土地使用权转让的合法化。1988~1993年,地方政府为获得更多的土地财政收益,与中央政府展开了一系列博弈,使得土地收益在地方的留成比例不断提高。1994年分税制改革后,一方面大量财权上收,地方税收比例从1993年的78%降至1994年的44.30%,而当时规模较小的土地收益则全部划给了地方政府;另一方面,地方财政支出比例有小幅上升,从1988年的66.1%上升到1996年的72.9%,从而使得地方财政产生巨大缺口(见图2)。分税制改革为土地财政奠定了制度基础,也使得地方政府必须开辟新的收入渠道,与土地有关的收入遂成为地方政府生财的一条途径[2]。土地出让金收入从1987~1992年总共30亿元的规模,增长到1998年的499.56亿元。这一阶段的特点是,在地方政府财政的引导下,以土地出让金为主的土地财政模式初步形成,主要表现在两个方面:一是地方在与中央的财政博弈中,不断提高土地收益的留成比例;二是分税制改革后,地方财政收支严重失衡,地方政府开始着手“卖地生财”,用以补贴财政。

3.井噴爆发阶段(1998~2010年)。为了缓解亚洲金融风暴对我国宏微观经济的冲击,降低经济增长的不确定性,国内经济迫切需要寻找新的增长点[2,22]。1998年出台的一部法律和两项政策为此打开了突破口。一部法律是指土地管理法的第二次修订,通过这次修订形成了地方政府对土地的有偿使用、用途和规划管制以及土地一级市场的垄断制度体系。两项政策是指:一是停止住房实物分配,实行住房分配货币化,建立住房金融制度,允许贷款买房;二是住房制度改革要求“调整住房公积金贷款方向,主要用于职工个人购买、建造、大修理自住住房贷款”,次年,国务院进一步明确住房公积金只能用于发放个人住房贷款。这一部法律和两项政策,释放出住房计划分配制度下压抑已久的巨大能量,也使地方政府逐步走上依赖土地财政的道路[28]。

1998年后,土地财政进入井喷爆发阶段。1997~ 2002年,城镇住宅新开工面积年均增速达25.9%,住宅销售面积年均增速达到24.7%,政府土地出让收入从1998年的499.56亿元增加到2002年的2416.79亿元,增长了4.8倍。2002年,个人所得税制度改革,地方税权进一步缩小,由于与土地开发密切相关的建筑业和房地产业属于营业税征收范畴,而营业税是地方税,由此激励地方政府大搞土地开发,助推商品房市场发展和房价飞涨[29]。房价上涨又反作用于地价,2003 ~ 2008年,住房销售面积增加99%,住房销售额增加223.9%,政府土地出让价款增加1791.87%[8]。

随着房价和地价的飞涨,2007年的土地出让金高达12216.72亿元,数量巨大却并未纳入预算,其支出更是一笔糊涂账。为加强对土地出让金的监管,中央出台了一系列监管条例,如要求明确土地出让金“收支两条线”的预算管理,这对地方政府以土地出让金为重要收入来源的土地财政行为产生了一定约束。2008年,为缓解国际金融危机的冲击,中央出台“四万亿经济刺激计划”,使地方政府找到了新的土地财政模式。各级地方政府为响应中央的“4万亿计划”,为之提供配套资源,成立各类融资平台,并利用融资平台抵押土地进行借贷,造成了地方融资平台数量和融资规模的迅速增长[3,30,31]。2011年全国土地抵押贷款率总体保持在50%左右(3000平方公里),土地抵押贷款金额则达到了4. 8万亿元人民币,甚至超过了当年的土地出让金(3.1万亿元)。土地出让和土地融资相结合的土地财政模式遂成为地方弥补财政缺口和投资城市发展的重要途径。

土地财政在这一阶段的发展主要呈现三个特点。其一,地方政府为弥补央、地间财政失衡产生的巨大财政缺口,一方面“卖地生财”,另一方面开展“土地融资”,并利用各种手段对银行信贷进行干预[18],使得“征地—卖地生财—收税收费—抵押贷款—再征地”成为典型的“土地财政”模式[32]。其二,土地财政规模呈爆发式增长。土地出让金收入从1998年的499.56亿元增长到2011年的31140.42亿元,增长了62倍;土地抵押融资所得,相较于土地出让金,只多不少。其三,土地财政带动经济“脱实向虚”,资金从实体企业流入房市。

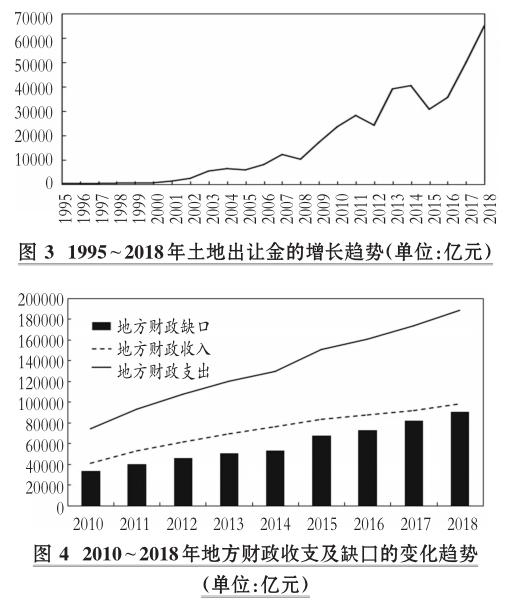

4.调控上升阶段(2011年至今)。为了遏制房价、地价快速上涨的势头,2010~2011年中央出台了一系列住房限购政策。高压调控下,楼市降温,2011年的土地出让金收入也大幅下降(见图3)。住房限购政策暂时压制了住房购买需求,但并未有效控制房价的不断上涨以及土地财政规模的持续扩大。2011~2013年,地方财政缺口仍处于不断扩大的趋势(见图4),在转移支付制度“弱有效”的情况下,土地财政仍是地方政府筹措资金的至关重要的途径。由此出现了房地产调控不断加码,房价、地价不停上涨的“越调控、越增长”的现象[33]。

2013年年末,“4万亿经济刺激计划”的后续危害逐步显现。虽然该计划缓解了国际金融危机对中国经济的冲击,但过量的投资又导致流动性泛滥,2013年末中国外汇储备增至3.82万亿美元,房价、物价飞涨[28]。中国经济增速放缓,“三驾马车”中的出口、投资难见奇效,经济发展进入新常态,亟需激活内需。于是,各地住房限购政策相继取消,房地产“去库存”政策出台,进而使得房地产市场恢复限购前的热度,房地产价格持续上升,土地出让金收入也随之增长(见图3)。

2016年,“营改增”全面试点,土地财政问题进一步恶化[34]。2016年3月18日召开的国务院常务会议决定,中国将全面开展“营改增”试点,将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全部纳入试点范围。“营改增”后,地方政府财权进一步缩小[35],地方税收比例从2015年的50.17%降至2017年的47.57%,但地方财政支出有增无减,这使得地方财政缺口持续扩大(见图4),地方政府对土地收入的需求不断增加。而2016年国务院提出的“提高拆迁货币化安置比例”政策,正好迎合了地方的财政需求。随后,拆迁补偿货币化安置比例不断提高,从2015年的29.9%提高到2017年的60%左右。去库存政策背景下的货币化安置,使得全国各地普遍出现房价暴涨的现象,如2016年12月,上海、杭州、天津和无锡90平米及以下的新建商品住宅价格分别比上年同月价格上涨了34.1%、32.9%、30.6%和37.1%。房价反作用于地价,2016年1~11月份,房地产开发企业土地购置面积同比下降4.3%,土地成交价款却同比增长21.4%[8];地价的上升又推动了土地财政收入规模的扩大(见图3)。尽管2017年后,全国各大城市相继出台了被称为“史上最严限购令”的摇号购房政策,但依旧无济于事。2017年、2018年全国国有土地使用权出让金持续上涨,分别达到49997亿元和65096亿元,较2016年分别提高了40.3%和82.7%。

土地财政在这一阶段的主要特点是“越调控、越增长”。虽然期间房地产调控政策不斷出台、层层加码,暂时抑制了住房市场需求和交易量,但无法从根本上控制房价,更无法阻止土地财政规模膨胀的势头。这种“越调控、越增长”的现象表明,房价和地价增长的关键原因是地方政府的财政需求[36]。

三、理论分析

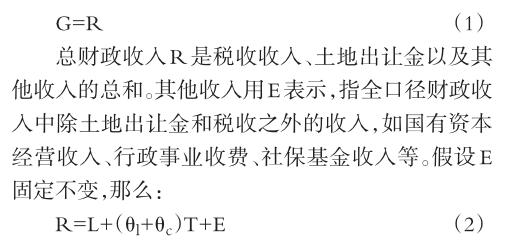

1.土地出让。令全口径财政支出(或全口径财政支出在GDP中的占比)为G,其中地方支出为Gl,中央支出为Gc;全口径财政收入为R,其中地方收入为Rl,中央收入为Rc;税收收入为T,其中地方税收的占比为θl,中央税收的占比为θc,θl+θc≡1,且θl、θc均大于0;土地出让金收入为L;中央对地方的财政转移支付为Q。为了方便分析,假设财政实现均衡,不存在财政赤字或盈余,那么:

如式(2)所示,在R、G和E保持不变的情况下,根据已有研究的观点,通过提高地方政府税收分成比例,即提高θl,降低θc,有助于解决土地财政的问题。但θl+θc≡1,因此调整央、地间的税收分成比例,既不能改变总税收,也不能降低土地出让金L。

若要降低土地出让金L,只有三种途径。在不改变其他变量的情况下:一是降低全口径财政支出G;二是提高总税收T,并完善地方税系;三是提高其他收入E。第三种方法,增加其他收入,相当于走上了过去的“乱摊派”、“乱收费”的老路,这是开历史的倒车,显然不可取。第二种方法,提高总税收,将增加居民和企业的负担,这不仅不符合国际减税的大趋势,也未遵从中央关于“减税降费”的重要指示,还不顺应民众对于降税的需求,同样不可取。对于第一种方法,中国财政支出过高主要体现在两个方面:其一,中国政府与市场的界限不清晰,政府存在严重越位、大包大揽的现象;其二,政府财政供养人员过多,“三公”消费严重超标,政绩工程、面子工程、楼堂馆所屡禁不止。因此,通过让渡部分政府职能给市场,同时精兵简政、降低政府部门运行费用,进而降低全口径财政支出,是降低土地出让金的有效途径。

诸多学者误认为厘清央、地间财政关系是减少土地出让金的有效途径,他们认为地方政府需要通过征收土地出让金弥补财政缺口,实现财政均衡,如式(3)、式(4)所示。他们认为财政均衡时的地方政府收入(Rl)和支出(Gl)是不变且相等的,地方其他收入(El)也保持不变,那么提高地方税收比例(θl),可以增加地方税收(θlT),进而降低土地出让金收入(L),破解土地财政问题。但他们忽略了两点:一是高额的财政支出依然没有变化;二是提高地方税收,必然会减少中央税收。

基于以上假设,再考虑转移支付(Q)可变的情况。提高地方税比例(θl),会降低中央税比例(θc),进而降低中央税收(θcT),这使得中央政府不得不降低转移支付(Q)以保证总财政收入(Rc)不变。在这种情况下,虽然地方税收增加了,但地方获得的转移支付减少了。简单计算可得,地方税收的增加量(?θlT)正好等于地方获得的转移支付的减少量。由于地方总财政收入(Rl)不变,那么土地出让金收入(L)仍然没有发生变化。

命题1:在其他条件不变的情况下,调整央、地间税收分成(提高地方税收比例,降低中央税收比例),不能缩小土地出让金收入的规模。

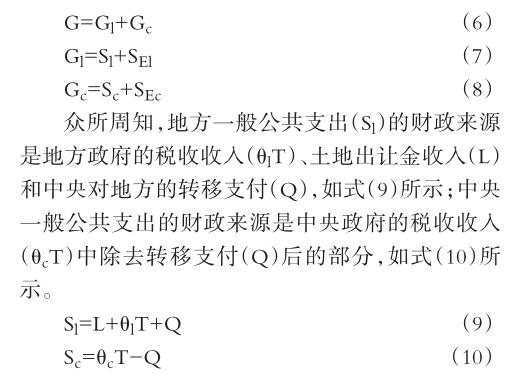

上文讨论了调整中央和地方财力分配格局能否降低土地出让金的问题,答案是否定的。那么重新划分央、地间的支出格局,能否减少土地出让金?一般公共支出为S,是指纳入一般公共预算中的支出,如一般公共服务、国防外交、科教文卫等方面的支出,包含地方政府的一般公共支出Sl,中央政府的一般公共支出Sc,其他支出为SE。SE是指国有资本经营支出、社保基金支出以及除土地出让金支出以外的政府性基金支出,包含地方政府的其他支出SEl和中央政府的其他支出SEc。那么:

诸多学者认为地方政府财政支出(Gl)过多的原因是央、地间的事权与支出责任划分不清晰,主要是指一般公共支出(S)的划分不清晰,即地方一般公共支出(Sl)过高。因此,在地方税收(θlT)和转移支付(Q)不变的情况下,可将部分支出责任调整为中央政府列支,降低地方一般公共支出(Sl),进而减少地方政府对于土地出让金(L)的需求。这似乎可以破解土地出让金畸高的问题。但事实上,他们忽略了全口径财政支出(G)不变的基本情况。

在全口径财政支出(G)不变的情况下,减少地方一般公共支出(Sl),会降低地方财政支出(Gl),进而增加中央财政支出(Gc)和中央一般公共支出(Sc)。由于中央一般公共支出(Sc)的资金来源于中央税收收入(θlT),那么Sc的增加必然引起中央税收(θlT)的增加,这一结果与税收收入(T)不变的假设条件相矛盾。

基于以上假设,再考虑转移支付(Q)可变的情况。若降低地方一般公共支出(Sl),会降低地方财政支出(Gl),进而增加中央财政支出(Gc)和中央一般公共支出(Sc)。由于中央稅收(θlT)不变,中央政府必然会减少对地方的转移支付。在这种情况下,虽然地方一般公共支出(Sl)减少了,但地方获得的转移支付也减少了。通过简单计算可得,地方一般公共支出的减少量正好等于转移支付的减少量,最终土地出让金收入(L)仍然没有发生变化。

命题2:在其他条件不变的情况下,调整央、地间财政支出责任划分(提高中央支出比例,降低地方支出比例),不能缩小土地出让金收入规模。

2.土地融资。下文将讨论调整央、地间的财政收入分成和支出比例划分是否能解决土地财政中的土地融资问题,同时在框架中纳入预算软约束。在t期,全口径财政支出(或全口径财政支出在GDP中的占比)为Gt,其中地方支出为Glt,中央支出为Gct;一般公共支出为St,其中地方政府的一般公共支出为Slt,中央政府的一般公共支出为Sct;其他支出为SEt,其中地方政府的其他支出为SElt,中央政府的其他支出为SEct;全口径财政收入为Rt,其中地方收入为Rlt,中央收入为Rct;税收收入为Tt,其中地方税收的占比为θlt,中央税收的占比为θct,θlt+θct≡1,且θlt、θct均大于0;土地财政收入中,土地出让金收入为Lt,土地融资所得为Lt;其他收入为Et,其中地方政府的其他收入为Elt,中央政府的其他收入为Ect;中央对地方的财政转移支付为Qt。

为了方便分析,假设在t期财政实现均衡,即Gt=Rt。全口径财政收入(Rt)为土地出让金收入(Lt)、税收(Tt)、其他收入(Et)和土地融资所得(Lt)的总和,见式(11)。在全口径财政支出(Gt)不变的情况下,调整央、地间的税收分成比例(θlt和θct),无法改变土地出让金收入(Lt)和土地融资所得(Lt)。若要减少土地融资所得,有四种方法:一是提高税收;二是增加其他收入;三是增加土地出让金收入;四是降低全口径财政支出。如前文所述,只有降低全口径财政支出才能有效解决土地融资问题。

命题3:在其他条件不变的情况下,调整央、地税收分成(提高地方税收比例,降低中央税收比例),不能缩小土地融资的规模。

那么调整央、地间事权支出划分,能否解决土地融资的问题?全口径财政支出由三部分组成,分别是一般公共支出、其他支出和还本付息支出,见式(12)。还本付息支出是指t-1期的土地融资所得贷款的本息支出(1+rt-1)Lt-1,r表示外生给定利率。

首先考虑财政硬约束的情况,即ξt=0。许多学者指出地方一般公共支出(Slt)过高,而地方税收(θltTt)和转移支付所得(Qt)不能满足地方一般公共支出(Slt),因此地方政府通过土地出让金收入和土地融资弥补财政空缺。他们认为在Gt、θltTt和Qt保持不变的情况下,降低地方一般公共支出(Slt),即可降低地方政府的资金需求,进而减少Lt和Lt,如式(15)所示。

这似乎解决了土地财政的问题,但事实并非如此。在t期,若降低地方一般公共支出(Slt),会增加中央的一般公共支出。如式(16)所示,中央一般公共支出的增加,必然会引起中央税收的增加,这与前文假设条件相矛盾。同上文的论证,若t期的转移支付(Qt)可变,中央政府为保证其财政收入满足财政支出,会降低对地方的转移支付,那么地方仍然需要同等数量的土地出让金收入和土地融资所得。因此,在财政硬约束的情况下,调整央、地间事权支出划分,无法解决土地融资的问题。若要减少地方的土地融资行为,必须降低全口径财政支出(Gt)。

命题4:在其他条件不变的情况下,调整央、地财政支出责任划分(提高中央支出比例,降低地方支出比例),不能缩小土地融资的规模。

接着考虑财政软约束的情况,即ξt>0。假设土地融资所得(Lt)是关于ξt-1的单调增函数,即t-1期中央为地方偿还的债务越多,财政软约束程度越高,那么在t期,地方政府越倾向于开展土地融资。

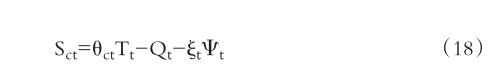

在财政软约束的情况下,t期地方和中央的总财政支出(Glt和Gct)的表达式分别是式(13)和式(14),地方和中央的一般公共支出(Slt和Sct)的表达式分别是式(17)和式(18)。

在t期,Gt、θltTt、θctTt保持不变,若降低地方一般公共支出(Slt),会增加中央一般公共支出(Sct)。与前文不同的是,中央为保证其财政收入满足财政支出需求,有三种操作策略:一是提高中央税收,这与假设条件相矛盾;二是降低对地方的转移支付,那么地方一般公共支出的减少量正好等于转移支付所得的减少量,土地出让金收入和土地融资所得不变,这没有解决土地出让金的问题;三是硬化对地方的财政约束,降低为偿还地方债务支付的还本付息支出,即减小ξt。若减小财政软约束程度(ξt),地方政府将承担更多的还本付息支出。通过简单计算可得,地方还本付息支出的增加量正好等于地方一般公共支出的减少量,即土地出让金收入和土地融资所得不变,这意味着t期的土地财政问题依然没有解决。因此,在全口径财政支出(Gt)保持不变的刚性约束下,财政约束的软或硬,都无法解决当期的土地融资问题。

难道硬化财政约束对于解决土地融资问题毫无帮助吗?基于以下分析可知,答案是否定的。为便于分析,假设全口径财政支出(G)在t+n期中保持不变,n≥0。在t期,若中央降低预算软约束程度(ξt),虽然改变当期的土地融资问题,但硬化财政约束可有效降低t+1期的土地融资规模;在t+n期,保持Gt+n不变,若中央持续硬化财政约束,减少ξt,地方政府将逐步降低地方的土地融资规模,更倾向于征收土地出让金,如图5(a)所示。在t期,若中央增加預算软约束程度(ξt),那么在t+1期,地方政府将扩大土地融资规模;在t+n期,保持Gt+n不变,若中央持续软化预算约束,增加ξt,地方政府更愿意选择扩大土地融资规模,减少土地出让金收入,如图5(b)所示。在t+n期,保持Gt+n不变,若中央保持预算软约束程度(ξt)与ξt-1相同,那么土地融资所得和土地出让金的规模都将保持不变,如图5(c)所示。因此在t+n期中,在Gt+n不变的条件下,土地融资所得和土地出让金收入的总和将保持不变,若硬化预算约束,减小ξ,将有助于缩小土地融资的规模。

地方政府通过城投公司进行土地质押融资。一方面,融资过程不透明、融资数额不公开,不利于监管,政府债务违约甚至会引发金融危机[6];另一方面,政府大量举债不利于资本的积累、生产率的提高以及经济的可持续发展[37]。由于存在财政软约束,地方政府在执行中央决策时往往缺乏风险意识,存在中央政府兜底的预期[7],进而大肆开展土地融资活动。截至2018年6月底,江苏省城投债余额存量为13172亿元,同时近年来城投债务余额及地方融资平台数量呈不断上涨的趋势。因此,硬化财政约束对于缩小土地融资规模,降低地方债务风险,防范系统性金融风险,保障经济、金融的稳定发展都具有重大的现实意义。

命题5:在其他条件不变的情况下,硬化财政约束不会影响当期的土地融资规模,但会改变地方政府预期,缩小未来的土地融资规模,并通过扩大土地出让金规模,维持土地财政总规模不变。

四、结论与讨论

1.结论。本文在梳理土地财政发展历程的基础上,基于全口径财政支出和收入的视角,讨论厘清央、地间财政关系是否有助于破解土地财政难题。研究结果表明,在其他条件不变的情况下,通过提高地方税收分成,或降低地方财政支出比例,都无法缩小土地出让或土地融资的规模;硬化财政约束,可以改变地方政府对中央政府的财政兜底预期,进而缩小未来的土地融资规模,但无法改变土地财政的总规模。如上文所述,缩小土地财政规模的首要环节和关键步骤是降低畸高的全口径财政支出。当前全口径财政支出过高的原因在于三个方面:第一,“GDP论的晋升锦标赛”机制下,地方政府为追求GDP增长,大量投资基础设施建设;第二,政府与市场的界限不明确,政府职能过于宽泛,存在大包大揽的现象,且财政供养人员过多;第三,财政软约束的背景下,地方政府存在财政超支行为,如“三公”消费严重超标,政绩工程、面子工程、豪华楼堂馆所屡禁不止等。因此,要破解土地财政难题必须先解决以上财政支出居高不下的问题,具体路径如下:

(1)划清政府与市场的边界,将部分政府职能让渡给市场,这是基础和前提。对于如何划清政府与市场的边界,关键在于确立市场优先原则,即凡是市场可以承担的事务,政府决不直接承担,而是做到事前立法立规、事中监督管控、事后统计公告、事败酌情救场。中国政府职能过于宽泛,亟须转变职能,简政放权。诸如外交、国防、司法等纯公共物品由政府提供是毫无疑问的;准公共物品需要视情况而定,可以政府、市场合作的方式提供,同时放大市场的作用;对于非公共物品,全部由市场提供,政府应当当好市场规则制定者、市场竞争监督者和市场失灵救助者。就当前实际情况而言,中国政府承担了许多准公共物品和非公共物品的提供,如中国体育总局下辖的中国篮球协会承担的举办中国职业篮球比赛的事务,应交由市场负责。

(2)在转变政府职能的基础上,持续推进党政合署办公、功能相近党政机关合并的“双合”改革,切实精简财政供养人员。当前财政供养人员难以精简的重要原因在于:一是政府职能过多;二是党、政事务繁多,且存在大量重复或类似的工作。对于第一点,前文已给出相关政策建议。对于第二点,需要合并功能相近党政机关,如政府人事部门和党委组织部均负责人事工作,应当予以合并。

(3)调整政府职能势必落实到中央和地方的事权划分上,具体应从两个方面进行。首先,立足国家现实情况,充分考虑国家结构、经济发展水平、人口规模、领土面积以及其他因素,结合财政分权理论构建新的事权划分原则体系。其次,基于以上条件,参考和借鉴政府间事权划分的先进国际经验,避免其他发展中国家普遍存在的共性问题,重新划分并明晰中央和地方政府间的事权与支出责任,以求责权清晰,防止各级政府根据经济效益推诿或争抢提供公共产品。

(4)改变以GDP增长为核心的政绩考核体系,构建更加系统的综合考核指标,促使地方政府树立科学的发展观和全面的政绩观。在经济发展进入新时代的背景下,政府不能仍停留在单纯追求GDP增速的层面,而是应该追求有质量、可持续的经济发展模式。因此,重构晋升综合考核指标,需要在原有基础上纳入经济发展质量和可持续性发展方面的表征变量,如采用地方产业结构发展衡量经济发展质量,相关变量有地方经济中技术密集型、人才密集型产业占比率;再如,增加环境保护指标,地方经济增长是否以牺牲生态环境为代价?这些都是应该充分考虑的问题。

(5)财政软约束的问题始终得不到较好解决,主要原因之一是缺乏对地方政府官员的政治约束机制。因此,硬化财政约束,必先硬化“政治约束”:由于地方官员普遍存在中央财政兜底的预期,以及“本届政府花钱,下届政府还钱”的心理,硬化政治约束就必须要求“谁的债,谁来还”,“没有还清,不能晋升”,若出现债务违约则终生追责,让官员不易借、不想借。

2.关于其他收入(E)的进一步讨论。前文将其他收入(E)定义为全口径财政收入中除土地出让金和税收之外的收入,并假设E固定不变,下文将讨论E的变化。将其他收入(E)细分为国有资本经营收入、行政事业收费、政府性基金收入(不含土地相关收入)和社保基金收入,并分别用E1、E2、E3和E4表示[E=E1+E2+E3+E4,其他收入(E)为国有资本经营收入、行政事业收费、政府性基金收入(不含土地相关收入)和社保基金收入的总和]。在“減税降费”的政策背景下,E2、E3和E4将降低(令降低的总量为D),则会出现以下几种可能的情况:第一种情况,国有资本经营收入(E1)不变,那么其他收入(E)必将降低。在这种情况下,如式(2)及式(9)~(12)所示,地方政府为保证其财政支出的资金来源,势必增加土地出让金收入(Lt)或土地融资所得(Lt),进而加剧土地财政问题。第二种情况,E1降低,那么E将降低,同理,这也会加剧土地财政问题;这种情况下,E降低幅度大于第一种情况,因此土地财政问题的加剧程度也将更大。第三种情况,E1增加,但增幅小于E2、E3和E4减少的总量(D),那么E依然会降低,同理,这也会加剧土地财政问题。第四种情况,E1增加,且增幅大于D,那么E会增加。这意味着,国有资本经营收入(E1)提高使得政府的其他收入(E)增加。新增加的收入若能够纳入地方财政,或补助社保、教育等方面的支出,那么将会切实降低地方政府对土地收入的需求,有助于缓解土地财政问题。

增加国有资本经营收入需要提高国有金融机构和国有企业的上缴利润比例,这也正是社会各界所呼吁的。国有资本为全民所有,上缴一定比例的经营利润,是国有资本出资人享有经营收益权的重要表现。国有金融机构方面,在过去我国金融市场发展相对落后,金融机构上缴利润比例较低,是因为其自身面临诸多经营困境,盈利能力也相对不足。但是,近年来,国有金融机构利润屡创新高,提高上缴利润,更多用于保障和改善民生也是理所应当。2017年,商业银行业、保险业、信托业、证券业四类金融机构的净利润分别为17477亿元、2567亿元、669亿元和1130亿元,其中国有金融机构贡献了约90%的利润。国有企业方面,在当前的制度安排下,国有企业利润上缴比例不仅低于“上市公司股东分红比例为税后可分配利润30%~40%”这一国际惯例,更是大幅度低于法国、德国、瑞典、韩国、挪威等国家企业80%~ 90%的利润上缴比例。这意味着,国有企业的大部分利润作为留存收益在企业内部流转,极少用于公共财政和改善民生方面。国企利润不断增加,具备了让全民共享改革发展成果的可能,应当大幅提高上缴比例,还利于民。

未来可在以下方面继续深入研究:第一,利用省级面板数据进行实证研究,检验厘清央、地间财政关系是否能缩小土地出让金和土地融资的规模。第二,在可持续发展的视角下,估算我国的最优全口径财政支出,以此为约束条件,明确政府与市场的边界,让渡部分政府职能,再重新划分中央和地方之间的事权与支出责任,并给出具体方案和运行路径。

【主要参考文献】

[1]贾康,梁季.市场化、城镇化联袂演绎的“土地财政”与土地制度变革[J].改革,2015(5):67~81.

[2]郑思齐,孙伟增,吴璟等.“以地生财,以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究[J].经济研究,2014(8):14~27.

[3]张莉,年永威,刘京军.土地市场波动与地方债——以城投债为例[J].经济学(季刊),2018(3):236~259.

[4]张军,高远,傅勇等.中国为什么拥有了良好的基础设施?[J].经济研究,2007(3):4~19.

[5]吕炜,许宏伟.土地财政的经济影响及其后续风险应对[J].经济社会体制比较,2012(6):78~86.

[6]Reinhart C. M.,Rogoff K. S. From Financial Crash to Debt Crisis[J].American Economic Review,2011(5):1676~1706.

[7]刘尚希,石英华,武靖州.公共风险视角下中央与地方财政事权划分研究[J].改革,2018(8):15~24.

[8]刘守英.不告别以地谋发展,就别指望房子“用来住”不“用来炒”[EB/OL].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1746271,2017-07-30.

[9]梅冬州,崔小勇,吴娱.房价变动、土地财政与中国经济波动[J].经济研究,2018(1):35~49.

[10]卢洪友,袁光平等.土地财政根源:“竞争冲动”还是“无奈之举”?——来自中国地市的经验证据[J].经济社会体制比较,2011(1):88~98.

[11]贾康,刘微.“土地财政”论析——在深化财税改革中构建合理、规范、可持续的地方“土地生财”机制[J].经济学动态,2012(1):11~18.

[12]孙秀林,周飞舟.土地财政与分税制:一个实证解释[J].中国社会科学,2013(4):40~59.

[13]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36~50.

[14]曹广忠,袁飞,陶然.土地财政、产业结构演变与税收超常规增长——中国“税收增长之谜”的一个分析视角[J].中国工业经济,2007(12):13~21.

[15]陶然,陆曦,苏福兵,汪晖.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009(7):21~33.

[16]梁若冰,韩文博.区域竞争、土地出让与城市经济增长:基于空间面板模型的经验分析[J].财政研究,2011(8):48~51.

[17]张莉,王贤彬,徐现祥.财政激励、晋升激励与地方官员的土地出让行为[J].中国工业经济,2011(4):35~43.

[18]贾俊雪,张超,秦聪等.纵向财政失衡、政治晋升与土地财政[J].中国软科学,2016(9):144~155.

[19]宫汝凯.分税制改革、土地财政和房价水平[J].世界经济文汇,2012(4):90~104.

[20]郭庆旺,吕冰洋.地方税系建设论纲:兼论零售税的开征[J].税务研究,2013(11):9~14.

[21]白彦锋,刘畅.中央政府土地政策及其对地方政府土地出让行为的影响——对“土地财政”现象成因的一个假说[J].财贸经济,2013(7):29~37.

[22]吴炳辉,何建敏.中国土地财政的发展脉络、影响效应及改革方向[J].经济管理,2015(3):1~11.

[23]徐升艳,陈杰,赵刚.土地出让市场化如何促进经济增长[J].中国工业经济,2018(3):44~61.

[24]李郇,洪国志,黄亮雄.中国土地财政增长之谜——分税制改革、土地财政增长的策略性[J].经济学(季刊),2013(4):1141~1160.

[25]张莉,高元骅,徐现祥.政企合谋下的土地出让[J].管理世界,2013(12):43~51.

[26]范子英.土地财政的根源:财政压力还是投资冲动[J].中国工业经济,2015(6):18~31.

[27]胡洪曙,楊君茹.财产税替代土地出让金的必要性及可行性研究[J].财贸经济,2008(9):57~61.

[28]吴宇哲,孙小峰.改革开放40周年中国土地政策回溯与展望:城市化的视角[J].中国土地科学,2018(7):7~14.

[29]周飞舟.生财有道:土地开发和转让中的政府和农民[J].社会学研究,2007(1):49~82.

[30]Bai C. E.,Hsieh C. T.,Zheng M. S. The Long Shadow of a Fiscal Expansion[Z].NBER Working Papers,2016.

[31]王永钦.中国地方政府融资平台的经济学[M].上海:格致出版社,2014:1~200.

[32]刘守英,蒋省三.土地融资与财政和金融风险——来自东部一个发达地区的个案[J].中国土地科学,2005(5):3~9.

[33]宫汝凯.财政不平衡和房价上涨:中国的证据[J].金融研究,2015(4):66~81.

[34]王健,吴群,彭山桂等.“营改增”是否影响了地方政府土地财政收入[J].财贸研究,2017(12):82~94.

[35]高培勇.由适应市场经济体制到匹配国家治理体系——关于新一轮财税体制改革基本取向的讨论[J].财贸经济,2014(3):5~20.

[36]唐云锋,马春华.财政压力、土地财政与“房价棘轮效应”[J].财贸经济,2017(11):41~56.

[37]Kumar M. S.,Woo J.,Wp F.,et al. Public Debt and Growth[J].Economica,2015(82):9~13.

[38]周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006(6):100~115.