校园氛围和负性情绪对青少年自杀意念的影响:一项交叉滞后研究 *

2020-02-03王晨旭杨亚楠贾绪计白学军

刘 羽 杨 洋 王晨旭 杨亚楠 贾绪计,3 白学军,3 林 琳,3

(1 教育部人文社会科学重点研究基地天津师范大学心理与行为研究院,天津 300387)(2 天津师范大学心理学部,天津 300387) (3 学生心理发展与学习天津市高校社会科学实验室,天津 300387)

1 引言

根据《中国卫生和计划生育统计年鉴》的统计结果,10~25 岁的青少年意外死因中,自杀为前三位原因之一(国家卫生和计划生育委员会,2013)。中国青少年自杀意念发生率在13%~25%之间(黎亚军, 2016; 朱琦等, 2017; Zhang et al.,2017)。中国青少年自杀计划的检出率为4.80%~8.24%,自杀未遂的发生率为1.85%~9.10%(段佳丽, 吕若然, 赵海, 2015; 刘伟等, 2012; 牛文华等,2016)。为了预防青少年自杀行为的发生,了解其最相关的前兆—自杀意念(suicidal ideation)非常必要。自杀意念是指并未采取威胁自我生存的行为,但是存在自我伤害和死亡的想法(杜睿, 江光荣, 2015),是自杀行为出现的关键环节和最敏感的预测因素(Liu, Tein, Zhao, & Sandler, 2005)。研究显示,自杀意念的高峰出现在青少年时期,发生率从10 岁的不到1% 上升到18 岁的17%(Nock et al., 2013),在10 岁以后自杀风险迅速上升(国家卫生和计划生育委员会, 2013)。到了青春期,个体已经发展出思考和评估死亡的认知能力,但他们在认知控制和情感反应方面处于不成熟状态,这种不平衡容易促使自杀意念的产生(Miller, Rathus, & Linehan, 2007)。关注青少年自杀意念的相关影响因素,不仅有助于筛查出高危人群,也将有助于维护青少年的心理健康。

阶段-环境匹配理论指出,环境需要与个体发展的阶段相匹配,彼此关怀、温暖、信任的人际关系以及自己做决定和选择的权利,对于青少年的身心健康发展具有重要的意义(Eccles & Midgley,1989)。学校是青少年生活和发展的重要环境之一(许有云, 周宵, 刘亚鹏, 邓慧华, 2014; Eccles &Roeser, 2011)。因此,越来越多的研究关注校园氛围对学生身心发展的影响(张光珍, 梁宗保, 邓慧华, 陆祖宏, 2014; Jia et al., 2009)。校园氛围(school climate)是指学校成员体验到的且对其认知行为产生重要影响的环境特征,这种环境具有相对稳定而持久的特点(张平平, 李凌艳, 辛涛,2011),具体包含同伴交往质量、师生关系和是否有自主权三方面内容(张光珍等, 2014)。同伴交往质量、师生关系均指向青少年感知到的人际关系情况。研究显示,校园氛围中的人际关系质量是影响青少年发展的重要因素(王姝雯, 2020; Thapa,Cohen, Guffey, & Higgins-D’Alessandro, 2013),感知到与老师和同伴建立的良好人际关系,有助于青少年获得更多的社会支持,继而满足其在当前发展阶段归属需求的匹配。校园氛围与青少年发展中的需要不匹配将会使其出现各种心理问题,甚至会导致自杀意念的发生(李董平等, 2015; 杨雪等, 2013; Eccles & Roeser, 2012)。研究表明,青少年时期的校园氛围和其自杀意念相关显著(Li,Bao, Li, & Wang, 2016; Perkins & Hartless, 2002)。相反地,校园氛围作为一种温暖接纳、支持的环境,有助于减少自杀意念的发生(杨雪等, 2013;Moore, Benbenishty, Astor, & Rice, 2018)。

负性情绪(negative emotion)是自杀意念的重要风险因素之一(Zhang et al., 2017),指个体主观上不愉快或者痛苦情绪体验的综合概括(Rubaltelli &Pittarello, 2018; Watson, Clark, & Tellegen, 1988)。自杀逃避理论是解释个体自杀行为的重要理论之一,认为产生自杀意念的基础是个体需要逃避难以忍受的负性情绪的影响(Baumeister, 1990; Dean,Range, & Goggin, 1996; Heffer & Willoughby,2018)。青少年的情绪表现出半成熟、半矛盾的特点,远不如成年人的情绪体验那么稳定(董奇, 林崇德, 2011)。横向和纵向研究均表明负性情绪(如抑郁、焦虑等)与青少年自杀意念显著相关(游雅媛等, 2017; Deutsch & Slutske, 2015)。特别是,排除一些控制因素的影响后二者仍然相关显著(Brausch & Decker, 2014),说明负性情绪是产生自杀意念的十分重要的影响因素。

尽管校园氛围和负性情绪作为青少年自杀意念的重要影响因素被广泛研究,但二者在纵向角度上如何影响自杀意念的作用机制并不明确。自杀的人际关系理论认为,不良的人际关系中“感知到的累赘感”和“未满足的归属感”这两个核心结构会增加个体的绝望感等负性情绪,继而产生自杀意念(Joiner, 2005)。“感知到的累赘感”主要体现为社会脱节的一个方面;“未满足的归属感”反映的是自我报告的朋友少、社交问题或孤独感等(van Orden et al., 2010)。个体的基本归属感是否得到满足与负性的身心健康问题显著相关(Holt-Lunstad, Smith, Baker, Harris, & Stephenson,2015),甚至会导致整个生命周期中自杀意念、自杀未遂和死亡的增加(Turecki & Brent, 2016)。青少年时期,作为重要的人际关系来源(李董平等,2015),校园氛围中的同伴交往质量、师生关系与自杀的人际关系理论中的两个核心结构息息相关(侯珂, 张云运, 向小平, 任萍, 2018; 覃凤荣, 2020;Joiner, 2005)。有研究者认为校园氛围是学校全部成员的人际互动关系,而这些人际关系的质量对青少年的身心发展产生重要影响(Haynes, Emmons, &Comer, 1993)。青少年感知到的校园氛围会影响其情绪适应和行为(李董平等, 2015)。也就是说,在学校中,如果青少年与其同学、老师的相处模式有问题或者关系不融洽,其所处的校园氛围是不良的,青少年就容易产生负性情绪,继而导致自杀意念的出现(Durkheim, 2001)。因此,考虑时间发展的因素的同时,在校园氛围和青少年自杀意念之间,负性情绪的跨时中介作用不容忽视。

本研究基于以往研究及相关理论,在纵向层面探讨校园氛围、负性情绪对青少年自杀意念的影响。共提出三个假设,假设1:校园氛围负向延时预测负性情绪;假设2:负性情绪正向延时预测青少年自杀意念;假设3:负性情绪对青少年自杀意念和校园氛围的关系存在跨时中介作用。

2 研究方法

2.1 被试

以天津市某中学一个年级的学生为研究对象,进行为期一年、共三个时间点的追踪调查。第一次施测为七年级下学期第4 个教学周(2017 年3 月),共发放问卷293 份,有效问卷271 份,其中女生131 名,男生140 名,有效率为92.49%;第二次施测为八年级上学期第4 个教学周(2017 年9 月),共追踪到有效人次231 人,其中女生118 名,男生113 名,追踪率为85.24%;第三次施测为八年级下学期第4 个教学周(2018 年3 月),共追踪到有效人次211 人,其中女生108 名,男生103 名,追踪率为91.34%。经检验,流失被试与追踪到的有效被试在三个变量上无显著差异(p>0.05)。被试的年龄为14.28±0.55 岁(第三次测量)。

2.2 研究工具

2.2.1 青少年感知校园氛围问卷

采用Jia 等人(2009)编制的青少年感知校园氛围问卷(Perceived School Climate Scale, PSCS)考察青少年感知的校园氛围水平,分数越高代表学校氛围越好。共24 个项目,三个维度:教师支持、学生支持和自主机会。采用4 点计分,1 表示“从不”,4 表示“总是”。该问卷在中国青少年群体中信效度良好(杨雪等, 2013)。本研究中三次测量信度良好,Cronbach’s α 系数分别为0.87、0.88、0.90。

2.2.2 正性负性情绪量表

采用Watson 等人(1988)编制的,并由黄丽、杨廷忠和季忠民(2003)修订的正性负性情绪量表(Positive and Negative Affect Scale, PANAS)评估青少年情绪水平,分数越高代表情绪越强。本研究使用负性情绪维度,共10 个项目。采用5 点计分,1 表示“极少或根本没有”,5 表示“极多”。本研究中三次测量信度良好,Cronbach’s α 系数分别为0.85、0.86、0.91。

2.2.3 自杀意念问卷

采用单一的题目对青少年的自杀意念水平进行测量,该题目源于Achenbach 儿童行为量表(Achenbach, 1991)。在以往相关的研究中被广泛使用,信效度均良好(杨雪等, 2013; Herba et al.,2008)。在本研究中,该题目是被混合编排于抑郁问卷中,以避免单独题目呈现引起被试的不适感,也可以提高问卷作答的真实性。经检验,三次测量中的抑郁项目与该项目均显著相关(r=0.471~0.631,p<0.001)。

2.3 程序与数据处理

采用整群抽样法对每个班级进行调查,并且保证三次测量过程中的各班级主试和指导语一致。在开始调查前,所有参加调查的被试均签署知情同意书,并被告知其个人信息的保密性,调查结束后得到一份精美礼物。运用SPSS24.0 和Mplus7.0 进行数据处理。使用SPSS24.0 进行描述统计分析;使用Mplus7.0 进行交叉滞后分析。构建模型时采用最大似然稳健估计(MLR),模型拟合程度的评价指标为χ2/df、CFI、TLI、RMSEA和SRMR。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

在数据收集过程均采用保密、匿名等进行程序控制,以减少自陈问卷法带来的共同方法偏差问题。通过Harman 单因素检验法检验程序控制的效果(Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff,2003),结果显示:三次测量中的特征根大于1 的因子分别有13 个、12 个、8 个。首个因子解释的变异量分别为18.52%、20.75%、24.46%,均小于40%,说明不存在共同方法偏差。

3.2 描述性统计和相关分析结果

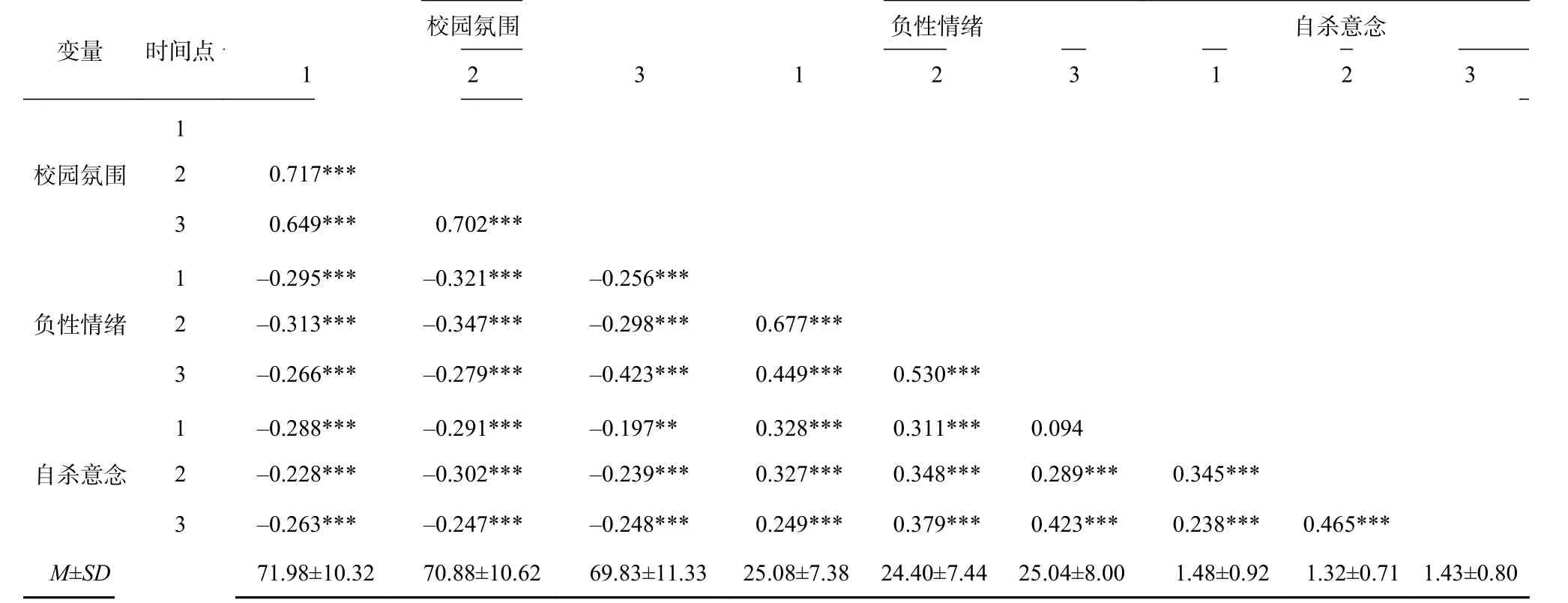

三次测量的校园氛围、负性情绪和自杀意念描述性统计结果见表1。相关分析显示(见表1),三个时间点的三个变量之间相关显著;三个变量各自的同时性和即时性相关均显著。以上结果表明三个变量在一年的时间内表现出一定的稳定性。

表1 三个变量在三次测量中的相关性及描述性统计

以测量时间点为自变量,分别以校园氛围、负性情绪和自杀意念为因变量进行单因素重复测量的方差分析。结果显示,校园氛围的测量时间点的主效应显著,F(2, 420)=6.742,p<0.001,=0.031;负性情绪[F(2, 420)=2.888,p>0.05]和自杀意念[F(2, 420)=1.162,p>0.05]测量时间点的主效应并不显著。经事后检验(Bonferroni)发现时间点1 的校园氛围显著高于时间点3 的校园氛围(p<0.01)。

3.3 校园氛围、负性情绪和自杀意念的交叉滞后分析

采用一系列竞争交叉滞后路径分析,依次检验了四个模型,探索三个变量之间纵向角度的相互预测作用,结果见表2。模型1 为基线模型,估计了三个变量关系的稳定性系数;关联了三个测量时间点三个变量之间的误差项,该模型拟合结果一般。因此,有必要增加其他交叉滞后路径,进一步考察三个变量间的关系。模型2 在模型1 的基础上增加了负性情绪到校园氛围和自杀意念到负性情绪的路径,卡方差异性检验结果显示,模型2 比模型1稍有改善(Δχ2=13.944, Δdf=4,p<0.01)。模型3 在模型1 的基础上增加了三个变量间所有交叉滞后路径,卡方差异性检验结果显示,模型3 比模型2 有显著提升(Δχ2=29.546, Δdf=4,p<0.001)。模型4 在模型1 的基础上检验了增加了校园氛围到负性情绪和负性情绪到自杀意念的路径。该模型已达到相对较好的模型拟合,进一步对此模型加以修正,卡方差异性检验结果显示,模型4 比模型3 的拟合指数显著提升(Δχ2=32.027, Δdf=8,p<0.001)。

表2 校园氛围、负性情绪与自杀意念各模型的拟合指数

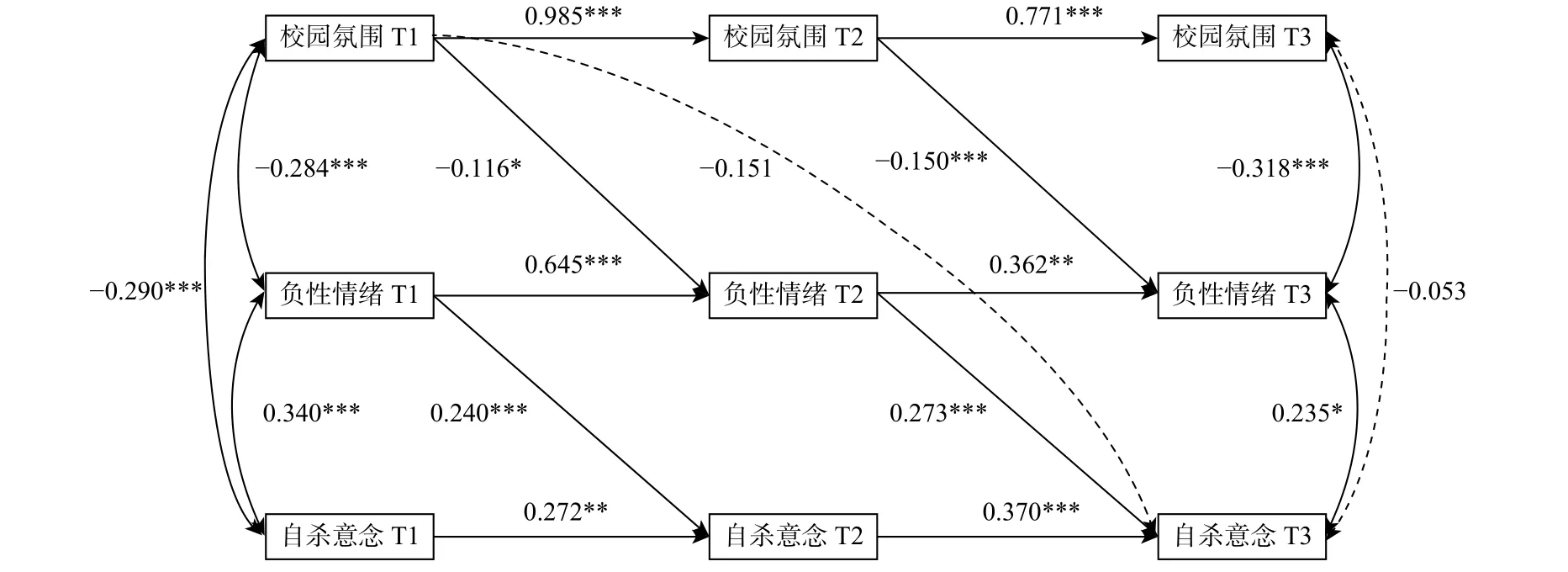

综上,模型4 拟合最好,三个变量交叉滞后模型结果见图1。时间点1、2 的校园氛围分别对时间点2、3 的负性情绪有负向预测作用;时间点1、2 的负性情绪分别对时间点2、3 的自杀意念有正向预测作用;时间点1 的校园氛围不能显著预测时间点3 的自杀意念;时间点2 的负性情绪在时间点1 的校园氛围和时间点3 的自杀意念间存在完全跨时中介作用。

图1 三个变量交叉滞后模型

4 讨论

4.1 校园氛围、负性情绪和青少年自杀意念的稳定性及发展趋势

根据相关分析结果及自回归系数可以看出,三个变量在横向和纵向上都具有一定程度的稳定性。在发展趋势上,综合描述统计和重复测量方差分析的结果得出,负性情绪和自杀意念变化趋势基本相同,即呈现出先下降后上升的“V”型趋势,但变化并不显著,而校园氛围则呈现逐步下降的趋势,特别是时间点1 的校园氛围显著高于时间点3 的校园氛围。总体而言,三个变量虽有波动,但整体也处于一种较为稳定的状态。环境因素是相对稳定的、持久的,短时间不会轻易改变(张平平等, 2011)。而校园氛围对负性情绪和自杀意念均有显著的预测作用(杨雪等, 2013; Li et al.,2016)。因此,虽然青少年的情绪有时像“疾风骤雨”一样不够稳定,但环境因素会对其产生重要的影响,并使其情绪保持稳定。

4.2 校园氛围对负性情绪的延时预测作用

交叉滞后模型显示,校园氛围对负性情绪具有延时预测作用,即当前校园氛围越好的青少年在其半年之后的负性情绪水平越低,且这种预测作用是不断增强的。阶段-环境匹配理论强调匹配良好的环境对于青少年的健康发展十分重要(Eccles &Roeser, 2011)。本研究的结果支持并丰富了先前的理论和研究结果,即不良的校园氛围会导致负性情绪的增加,相反,良好的校园氛围会减少青少年的负性情绪,而且这种影响会出现滞后性。也就是说,来自同学、老师以及青少年自身的自主机会不能得到满足,其影响可能体现在半年后的青少年出现困扰、绝望、悲观等消极情绪。并且随着时间的推移,青少年对校园的依赖水平是提高的,而校园氛围对负性情绪的影响也是不断增强的。因此,建立良好的校园氛围不管是对当前或者之后的青少年心理健康都是长久有益的。

4.3 负性情绪对自杀意念的延时预测作用

同样地,交叉滞后模型显示,在一年的时间内,负性情绪对青少年自杀意念具有延时预测作用,即当前负性情绪水平越高的青少年在其半年之后的自杀意念水平增加的可能性更大,且这种预测作用同样是不断增强的。这在一定层面上进一步验证了以往的相关研究(Deutsch & Slutske, 2015),同时也符合自杀逃避理论的观点(Baumeister, 1990)。一项以青春期学生为被试的为期四年的追踪研究发现,青春期早期的个体情绪状态的积极性方面较少,到青春期后期情绪稳定性逐渐增加(Larson,Moneta, Richards, & Wilson, 2002)。当青少年的需求、愿望等不能得到满足和实现的时候,极易产生不良的负性情绪,如果不能及时加以疏导,长时间的积累会使得自杀成为其逃避负性情绪的办法。因此,及时对青少年的负性情绪进行相应的干预是极为必要的。

4.4 负性情绪的跨时中介作用

除了上述探讨的延时预测作用之外,交叉滞后模型的结果显示,负性情绪在校园氛围与青少年自杀意念之间存在完全跨时中介作用,即时间点1 的校园氛围可能完全是通过时间点2 的负性情绪间接影响时间点3 的青少年自杀意念,而不是由时间点1 的校园氛围直接影响时间点3 的青少年自杀意念。这在一定程度上揭示了校园氛围和负性情绪对青少年自杀意念在纵向层面的作用机制。校园氛围和负情情绪对个体的影响不一定能使个体立刻产生自杀意念,反而存在一定的滞后性和延迟性。也就是说对当前青少年的问题行为的探究不能仅限于当前的影响因素,同时也要考虑之前一段时间内的因素作用。本研究中校园氛围的两方面内容(教师支持、学生支持)都表现为青少年在学校中的人际关系质量(翟曼, 2014)。结合自杀的人际关系理论可以做出这样的解释:在校园中,如果青少年的师生或者同伴关系不良,归属需求无法满足,与发展阶段不匹配,在半年的时间中都十分容易产生负性情绪,一旦负性情绪积累,在之后的半年中,自杀意念的出现可能性就会随之增加(Durkheim, 2001)。这是在时间进程中环境因素通过作用于个体因素继而影响青少年自杀意念而产生的一系列的恶性连锁反应。相反地,温暖关怀的校园氛围可能会使青少年体验到较少的负性情绪,这一不良效应的链条中断,出现自杀意念等相关问题的可能性也就减少。

4.5 研究不足与展望

本研究虽然在纵向层面揭示了部分影响青少年自杀意念的环境和个体因素的作用机制,但仍存在一些不足之处。首先本研究对象仅为天津市某一所中学的学生,样本代表性不够充分,使得结果的推广性受到局限。其次,本研究采用的是主观自陈式问卷的形式,未来的研究可以考虑采用多种研究方法探讨影响青少年自杀意念相关因素的作用机制。

5 结论

(1)校园氛围、负性情绪和青少年自杀意念在一年内相对稳定;(2)纵向水平上,校园氛围越好,负性情绪越少,青少年自杀意念水平越低;(3)时间点1 的校园氛围可以通过时间点2的负性情绪间接地预测时间点3 的青少年自杀意念,提示应从发展的角度看待青少年自杀意念相关的问题。