论陶渊明《归园田居》的美

2020-01-26胡小双

摘 要:陶渊明《归园田居》明确传达了陶渊明的处世之道,以庄玄思想为引,并以自然主义为线,表露陶渊明远离喧嚣、纵身山林、回归自然的状态。陶诗纯粹无修饰,把握当下,将所见自然、人文风光娓娓道来,使诗人所思所感直扑读者,乍现浑然无雕琢的直观之美与纯粹自然之美。另外在诗句的堆砌营造之间,也可见出陶渊明本人融情山水、晓畅天地的人生态度,体现出陶渊明的酣畅之感,亦表现陶渊明田园诗歌中飘逸洒脱的人性之美。

关键词:陶渊明;归园田居;直观;自然;人性

详细分析与解读《归园田居》组诗中各诗句,有对自然的直接描写,也有对作者融自然于心境的展现,可以看出陶渊明借诗作传达直观之美与纯粹自然之美,以只言片语将人与自然的关系化归为一,具有飘飘乎遗世独立之美。《归园田居》体现了直观之美、纯粹自然之美以及飘逸洒脱的人性之美,此组诗只是陶渊明众多作品中的一小部分,但其营造出来的诗歌氛围,却能代表陶渊明诗歌的一贯风格与审美追求。

一、《归园田居》塑造的朴素仙境

陶渊明作为田园诗的代表人物,对于自然田园风光的精湛描写自不必言说,但其最可贵之处在于将庄玄思想运用于无形,在描写他物时进入物我两忘的状态,完全投身于无分界之中,于诗句间表现最直接的感受,把直观的他物表达出来,呈现出直观之美,给人以坦荡赤诚之感。朱光潜先生评价说:“渊明则全是自然本色,天衣无缝,到艺术极境而使人忘其为艺术。”[1]212

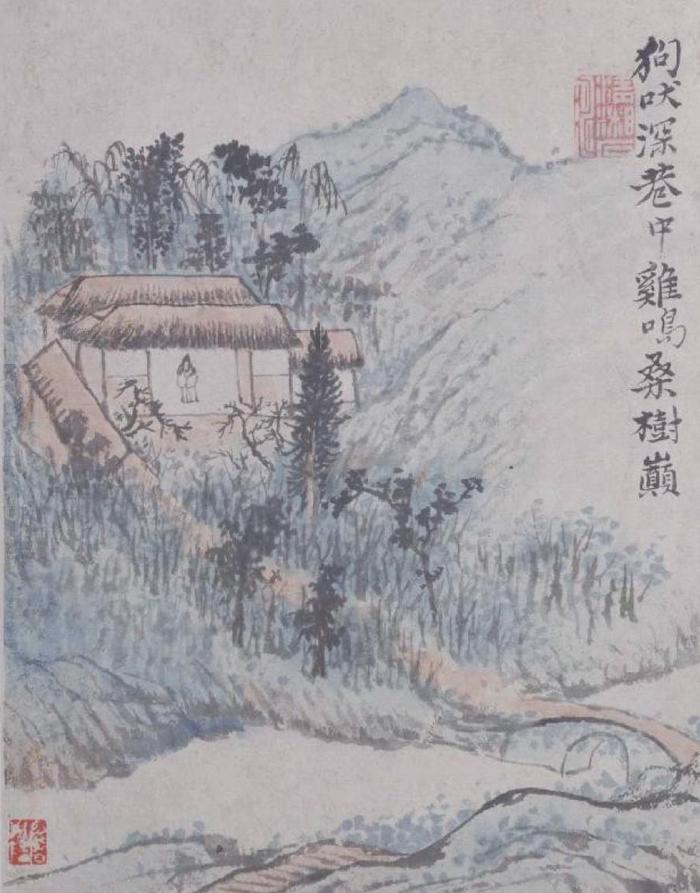

《归园田居》其一是于朴素中见仙境的典范:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”[2]40方宅有十余亩地,茅草屋有八九间。榆树、柳树连成片遮蔽了后屋檐,桃树、李树罗列于屋前。远处的村舍清晰可见,屋顶上飘荡着缕缕炊烟。深巷之中传出几声狗吠,桑树顶上有鸡啼叫。整个田园村舍的人文景观与自然之景以人的视觉感受直观传达,远、近的调节符合观景的视角,陶渊明都将其完整地描绘于诗句中。

《归园田居》其三、其四、其五是对朴素仙境中具体景象之拓展。《归园田居》其三:“道狭草木长,夕露沾我衣。”[2]42这里写道路狭窄,草木密布丛生,所以行走间衣服被夜间的露水打湿了。此句直接表现了作者所视之景象以及在此自然环境下自身的真实情况。类似的直观表现还有《归园田居》其四:“井灶有遗处,桑竹残朽株。”[2]42屋舍的水井和灶台还存有遗迹,桑竹还留有枯杆残枝,这里展现了破败的屋舍景观,给人以残破落寞的画面感。另有《归园田居》其五:“日入室中暗,荆薪代明烛。”[2]43太阳下山之后房屋变得昏暗,点燃荆薪替代明燭。昏暗的屋头摇曳几缕火光,呈现了一幅乡夜人家图。

以上诸句,不论是对自然景观还是人文景观的表现,都直接坦诚地展露出回归山野后陶渊明的所见所闻,从回归自然、隐居山林的行为可窥见陶渊明本人对于自然田园风光的喜爱。陶渊明不加修饰地将这些外物记录下来,以强烈的画面感直扑读者,给人以天然无修饰之感。由此可见,作为田园诗代表作品的《归园田居》,诗句表现的内容有一种纯粹之美,诗作本身对他物的描绘也体现出了直观之美。

二、《归园田居》中自然散发的独特魅力

在陶渊明眼中,自然是不断变化的,变化的自然以其独特的魅力让人向往,所以他抛却功名利禄、人生荣华投入不断变化的自然怀抱,在其中遨游自在、畅享人生。张节末先生以“时序感”①来解读陶渊明与自然,“把‘时序感种植到田园之中,超脱了政治、历史。他与自然为邻……既无须在诗中汲汲于抒情,也不必刻意表现自我,他与自然全然为一”[3]123。《归园田居》作为陶渊明田园诗的代表作,典型地体现了自然的流动变化以及陶渊明因此形成的敏锐感官,更展露出他眼中变化的自然及借“时序感”看到的自然之魅力。

《归园田居》其二、其三于四时流转、气候变化中呈现大自然的多变及时人的生活。《归园田居》其二:“桑麻日已长,我土日已广。常恐霜霰至,零落同草莽。”[2]41田中的桑麻日复一日地长高,诗人所耕种的土地面积也在愈渐增加。常常担心霜雪突然降临,把田中作物打得零落。此处,陶渊明通过逐渐长高的桑麻和不断增加的土地面积,表现自然变化下农作物和耕种土地的改变,同时借自然灾害的突降显示大自然的变化莫测,可见自然的无情与无规律,从侧面突出把握当下的珍贵。《归园田居》其三:“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”[2]42清晨起来下地除杂草,夜色来临披着月光扛着锄头归家,展现了在自然流变中陶渊明顺从变化,并进入了“日出而作、日落而息”的农耕田园生活模式中。

陶渊明借《归园田居》其四叹“时序感”影响下自然所展现的魅力:“徘徊丘垄间,依依昔人居。井灶有遗处,桑竹残朽株。借问采薪者,此人皆焉如?薪者向我言,死没无复余。一世异朝市,此语真不虚。人生似幻化,终当归空无。”[2]42我在荒野墓地之间徘徊,隐约认出了以前的旧舍。屋舍的水井和灶台还存有遗迹,桑竹还留有枯杆残枝。向在这里砍柴的人打听:这里以前的居民都去了哪里呢?砍柴的人对我说到:全部都去世了并且没有后人。三十年就有如此巨大的变化,这句话真是一点也不假。人生好像虚幻变化,到头来都是一场空。这里借重返故地的诗作内容展现了自然变化、时光流逝下的沧桑巨变与人的随波逐流,但在这样巨大的自然力之下,陶渊明仍甘愿回归山林,满足当下的生活,这便是自然之美。

“时序感”的加入,令《归园田居》其五成为反思自然变化,彰显当下可贵的代表:“欢来苦夕短,已复至天旭。”[2]43从诗句中能看出陶渊明因为欢乐的短暂而抱怨夜晚太短,在不知不觉中已到天明。这是自然时光流逝带给他的痛苦,正是在这样的痛苦中更让其体会到了生命的弥足珍贵,这也是自然的魅力之处。

《归园田居》中,自然永恒变化,俯仰之间就有不同,它会给人以生命流逝的痛苦,亦或洞穿一切的高明,但正是在这样的不加掩饰、直白表露中,毫无遮掩地展现出纯粹之美,这也是自然最有魅力、最能征服人心之处,这是变化中外物赋予它的,同时也是它与众不同的地方。而陶渊明借“时序感”看透了自然的强大魅力,并被其吸引,放下人世的一切投身其中,成为自然消长长河中的一粟,用自己的文字展现波澜壮阔又平静无波的自然,并以诗作之名透露自己眼中的自然之美。张节末先生对此也有精彩点评:“延续着古诗十九首作者群的边缘化感受,而将游戏当下、目前调整为将‘时序感植入田园以获取当下、目前的满足感和稳定感,于是,陶氏在体认到自然之异己而外,更体认到自然之可亲。”[3]111-112

三、与自然归一的人性之美

《归园田居》作为陶渊明田园诗的代表作,毋庸置疑他对自然田园的着墨之重,出彩之处在于陶渊明把自己投身于自然之中,物与己,难舍难分,甚至将“时序感”种植到田园中,为了更好地摆脱政治、历史的烦忧,与自然为邻,成为更纯粹的自然人,加之《归园田居》中诗句的真情流露,更可看出他超脱俗世、拥抱自然、回归本真的人性之美。

《归园田居》其一是陶渊明挣脱束缚、回归自然的典型:

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。[2]40

年轻的时候就没有适应世俗社会的性格,天生就喜欢自然景物。错误地进入俗世尘网中,一去就是很多年。笼子里的鸟想念从前在树林里的生活,池子里的鱼怀念原来生活过的深潭。陶渊明认为俗世的一切都是羁绊,限制了他的自由,而大自然才是他本性中向往的地方,是真正能带给他自由的归处。正如张节末先生评价此诗:“他把仕途视为‘俗韵、‘尘网和‘樊笼,贬斥之,这一关乎个体生存前景的仕途又是整个世俗社会的缩影,而‘自然是与世俗社会相对的另一个世界。”[4]

《归园田居》其二、其三、其四、其五描绘了陶渊明回归田野后的农作生活,从中能看出陶渊明将自己看作田野中的一份子,亲近自然事物,喜爱自然生活。

《归园田居》其二:

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。白日掩荆扉,虚室绝尘想。时复墟里人,披草共来往。相见无杂言,但道桑麻长。桑麻日已长,我土日已广。常恐霜霰至,零落同草莽。[2]41

《归园田居》其三:

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违。[2]42

《归园田居》其四:

久去山泽游,浪莽林野娱。试携子侄辈,披榛步荒墟。徘徊丘垄间,依依昔人居。井灶有遗处,桑竹残朽株。借问采薪者,此人皆焉如?薪者向我言:死没无复余。一世异朝市,此语真不虚。人生似幻化,终当归空无。[2]42

《归园田居》其五:

怅恨独策还,崎岖历榛曲。山涧清且浅,遇以濯吾足。漉我新熟酒,只鸡招近局。日入室中暗,荆薪代明烛。欢来苦夕短,已复至天旭。[2]43

《归园田居》其二写陶渊明少了社交的烦恼、不与他人往来的生活更加宁静,同农人的交谈也只是单纯的农事上的交流,烦忧的只是作物收成的问题。《归园田居》其三写陶渊明投身劳作,日出而作、日落而息,过着真正的农夫生活。其中“衣沾不足惜,但使愿无违”,写出了陶渊明对于目前归隐山野的农耕生活非常满足,这里真实地展现了自然人的魅力。《归园田居》其四描绘的是时间流逝下自然的变化,同时也写出了身处自然变化之下,陶渊明的无能为力,展现了实实在在的自然世界,以及在这样的环境中陶渊明发出了“人生似幻化,终当归空無”的感叹,真实表现了陶渊明面对沧桑变化的强大心理与思想魅力。《归园田居》其五写出了闲适的自然生活,劳作之后在山涧中洗去疲惫,喝着自家酿造的小酒,与邻里分享鸡肉。

以上诗句从不同角度展现了陶渊明惬意的田园生活,朱光潜先生对此评价道:“和渊明往来最密,相契最深的倒是乡邻中一些田夫野老……所以宁肯回到乡间和这班比较天真的人们‘把酒话桑麻。”[1]200陶渊明不愿受俗世的枷锁囚禁,厌恶官场的一切,对平淡的乡野生活心向往之,于《归园田居》组诗中表现了自己抛弃世俗生活,扎根自然后的真实写照,完整地将自己回归自然以及生活于田野中的心境表达了出来,更真实地反映了其本人对官场、名利的厌弃,对自然的喜爱,在无形中将与自然融为一体的自然人形象塑造得愈加丰满,展露出真实自然的人格魅力、飘逸洒脱的人性之美。

四、结语

直观的美感、自然变化的美感、人性的美感是陶渊明田园诗代表作《归园田居》所展现出来的,三者之间有穿插、有交互影响,如对自然变化的观察如果没有直观纯粹的表达,就很难让人体会自然永恒变化之感的真实;如没有直观表现回归田园的生活,那么平淡生活的美便很难体会;如没有自然变化表现出来的自然魅力,就不会有受此吸引而愿意回归自然的人,也就不会有飘逸洒脱的人性之美。因此,可以认为《归园田居》组诗在结构和内容上表现出来的直观、自然以及人性既在相互影响间进一步展现了陶渊明本人的人生态度以及卓越风姿,也更好地诠释出此组诗作为田园诗的独特魅力,并对后世许多田园诗产生了极大的影响。

注释:

①时序感是指中国古代诗歌体现的时间意识,诗人们通过对自然界四时变迁的最直接感受,来反观自身生命的生长和消逝,是一种对时间推移的敏锐意识。

参考文献:

[1]朱光潜.诗论[M].武汉:武汉大学出版社,2008.

[2]陶渊明.陶渊明集[M].逯钦立,校注.北京:中华书局,1979.

[3]张节末,李鹏飞.中古诗学史:境化与律化交织的诗歌运动[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[4]张节末.禅宗美学[M].杭州:浙江人民出版社,1999:177.

作者简介:胡小双,昆明理工大学马克思主义学院美学专业硕士研究生。