高效数学课堂的催化剂:变式教学

2020-01-25夏艳

夏艳

[摘要]在小学数学课堂上实施变式教学法,有利于培养学生的发散思维、创新思维、逆向思维等数学思维,也有利于培养学生主动学习、积极探究的良好学习态度,让数学课堂充满了思维火花的碰撞与探究创新的快乐,是打造小学数学高效课堂的催化剂。

[关键词]小学數学;变式教学;高效课堂

[中图分类号]G623.5

[文献标识码]A

[文章编号]1007-9068(2020)32-0046-02

变式教学是指改变知识已有的范式(如思维模式、知识结构、解决策略等),也就是保持知识本质特征不变,改变思维角度或问题情境,使知识的非本质属性不断迁移变化的教学方式。在小学数学课堂上实施变式教学法,有利于培养学生的发散思维、创新思维、逆向思维等数学思维,也有利于培养学生主动学习、积极探究的良好学习态度。

一、变式教学的种类与方式

小学数学变式教学主要分为概念性变式、过程性变式和训练性变式三种,适用于概念教学与模型建构、思维训练与技能培养等方面,其主要的改变方式是变思路、变策略、变技巧。

(一)概念性变式

如果学生对数学概念理解不正确、不透彻,在后续的实践运用过程中就会错误频出。运用概念变式教学,可以让学生通过建立表象、辨析判断等方法认识数学概念的本质属性。

(二)过程性变式

过程性变式,是指改变学生建构知识的过程与方法,如概念生成的变式和规律探究过程的变式等。

(三)训练性变式

训练性变式主要指思维训练与技能培养的变式,如一题多变、一题多解等。训练性变式是培养与发展学生数学思维,提高学生数学技能的重要途径与方法。

二、变式教学的实施途径与策略

(一)概念性变式的策略

在进行概念教学时,可以把概念的“非本质属性变式”与“本质属性变式”结合起来使用。

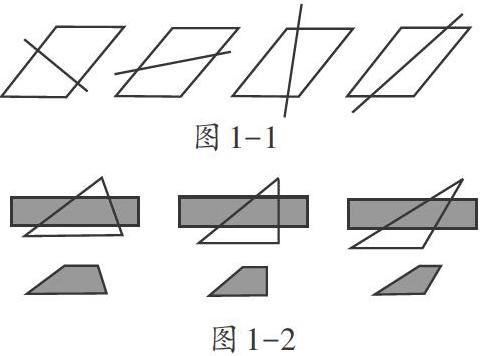

例如,多数教师在教学“梯形的认识”时都是遵循教材上的教学思路,即展示几个图形,包括平行四边形、梯形、不规则四边形等让学生分辨。这种方法有一个弊端,就是容易造成学生把“腰相等、上底短、下底长”等非本质属性当作梯形的本质属性,形成错误的梯形概念。于是,我改变了教学策略,变“教师演示”为“学生操作”,如图1-1、图1-2所示。

首先让学生把平行四边形沿直线剪成任意的两个四边形(如图1-1),再让学生用透明的长方形覆盖三角形得出四边形(如图1-2),最后让学生观察、比较两次操作后得到的四边形有什么共同特征。学生很容易发现这几个四边形都是“只有一组对边平行”,这正是梯形的本质特征。

上面的概念教学是把“非本质属性变式”与“本质属性变式”相结合,也就是先从图形的变化入手,感知梯形的表象(是四边形),再从图形辨析入手,感知梯形的本质特质(只有一组对边平行),最后总结梯形的概念就水到渠成。由于学生对梯形概念的建构是在动态生成中自主完成的,所以印象特别深,记忆特别牢。

(二)过程性变式的策略

课程改革背景下的数学教学,需要改变传统的知识建构的过程与策略,通常会将“意义建构”的变式与“规律探究”的变式相结合。

例如,教学“梯形的面积”时,通常都是教师引导学生通过剪、拼的方式推导出梯形的面积公式。我在教学时改变了策略,推出“自助餐”学习任务,把探究的主动权还给学生,探究的方法也由他们自己选择:

(1)你想把梯形转化成哪种图形?

(2)你打算怎样转化?是剪拼法,还是割补法?

(3)转化后的图形面积怎样计算?

(4)你能说出梯形面积的计算公式吗?

问题一出,学生马上行动起来,他们又是剪、又是拼、又是补,个个忙得热火朝天。反馈交流时,我发现学生转化的方法归纳起来主要有三种。

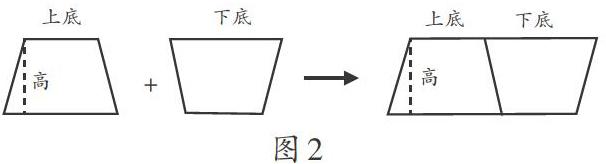

A.组拼法

把两个形状完全相同的梯形拼成平行四边形或长方形(如图2)。

B.分割法

把梯形拆分成“三角形+平行四边形”或者“三角形+三角形”(如图3)。

C.添补法

在梯形一侧添加一个三角形变成平行四边形(如图4-1),或在左右两侧各添一个三角形,变成长方形(如图4-2)。

接下来,我让学生运用已学过的长方形、平行四边形和三角形的面积公式,分别计算上面转化后的图形的面积,再计算出梯形的面积。最后殊途同归,得到梯形面积的计算公式:(上底+下底)×高÷2。

这样,通过“意义建构”的变式(把新知与旧知主动关联、链接)和“规律探究”的变式(任务驱动+自主推导+自主归纳),让学生自主完成对梯形面积公式的模型建构,既培养了学生的思维创新能力,又提高了学生自主探究与解决实际问题的能力。

(三)训练性变式的策略

把变式理念融入课堂练习的设计与训练,是引导学生探究数学规律、深化概念认知的制胜法宝。

1.一题多变

一题多变是数学变式训练最常用的方式,如变换问题的条件、一题多问、条件与问题互换等。

例如,在教学“商不变的性质”时,为了帮助学生充分认识这一运算定理,我分三个层次进行条件变式。

第一层次:出示原题并求商。

(1) 60÷30=2

(2)100÷20=5

第二层次:改变原题的条件后求商。

(1)(60◇2)÷(30◇2)=()

(60÷3)÷(30÷3)=()

(2)(100◇3)÷(20◇3)=()

(100÷4)÷(20÷4)=()

第三层次:商不变,在括号里填上适当的数字。

(1)()÷()=2

()÷()=2

(2)()÷()=5

()÷()=5

上面的变式练习一环扣一环,由易到难、层层推进,引导学生一步步通过计算、观察、比较、分析,最终自主总结出商不变的性质:被除数和除数同时乘或除以相同的数(0除外),商不变。

又如,教师可以根据相同的条件引导学生进行一题多问,不仅可以培养学生的问题意识,而且可以培养学生的发散性思维与创新思维。

学生提出的问题有三类:

A.只限于已知数据

排球、篮球和足球一共有多少个?

B.把已知数据与未知数据关联

羽毛球个数是排球的4倍,羽毛球有多少个?

C.通过已知和未知数据求总数

羽毛球個数是排球的4倍,一共有多少个球?

上面三类问题代表了学生的三种思维层次。提出A类问题的学生,其思维还停留在浅表层;提出B类问题的学生,其思维已经跨出了一步;提出C类问题的学生能够通过已知数据先求未知数据,再求总量,无论思维的深度与广度都很强。经常进行一题多问的变式训练,可以让思维层次高的学生获得更多鼓励和成就感,而思维层次浅的学生则能够深受同学的启发,激发他们奋起直追的斗志。这样,全班学生都能在练习中得到有效的思维锻炼与发展。

2.变向思维

为了让学生明确算理或数量关系,可以运用反例引导学生逆向思考,找出差错并纠正。

例如:一批零件,甲单独做1/3小时完成,乙单独做1/2小时完成,如果甲、乙两人合做,要用几小时完成?

有些学生列出算式:1/3+1/2。这是错的,问题出在哪里呢?我引导学生从问题出发去逆向思考:这道题求什么?(求甲、乙合做的工作时间)要求合做的工作时间需要知道什么条件?(工作总量和甲、乙的工作效率)这些条件是已知条件吗?如果不是该怎样求?学生迅速找出工作总量“1”,再用“1÷1/3=3”“1÷1/2=2”求出甲和乙的工作效率,最后用“1÷(3+2)=1/5”求出甲、乙合做所需的时间。

这样的变向思维训练,不仅锻炼了学生的逆向思考与分析推理能力,而且充分激发了学生的思维能动性,提高了学生解决实际问题的技能与技巧。

3.一题多解

一题多解一般是保持条件和问题不变,让学生从不同的角度寻找解题思路,然后从中选出一种最简便、最科学的解题策略。

例如:827+15+85=827+(15+85)=827+100=927

这道题运用了加法交换律,改变了原来的运算顺序,先算15+85=100,再算827+100=927,这样学生用口算就可以得出结果,非常简便。

变式教学理念不仅可以让抽象的数学概念变得具体可感,还能帮助学生揭示各种数学现象与数学规律,更能让学生在一系列的动态生成中克服思维定式,拓宽思维空间、提升解题技能技巧。教师在教学过程中要不断挖掘和创新变式教学策略,让变式教学真正成为培养学生数学素养、打造高效数学课堂的催化剂。

(责编 吴美玲)