北总布胡同32号

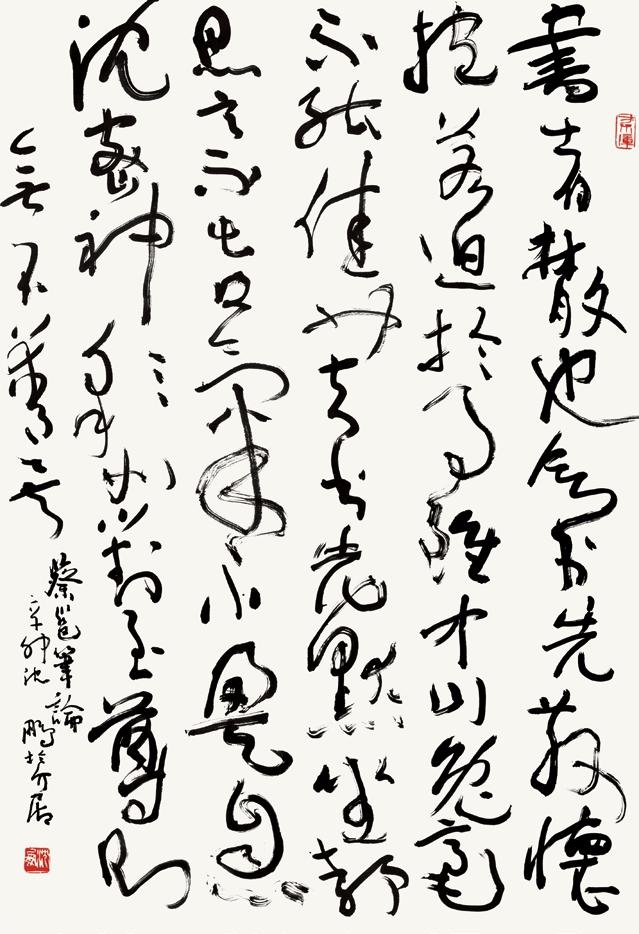

2020-01-21程大利

北总布胡同32号,现在只剩下一个大门和断壁残垣。

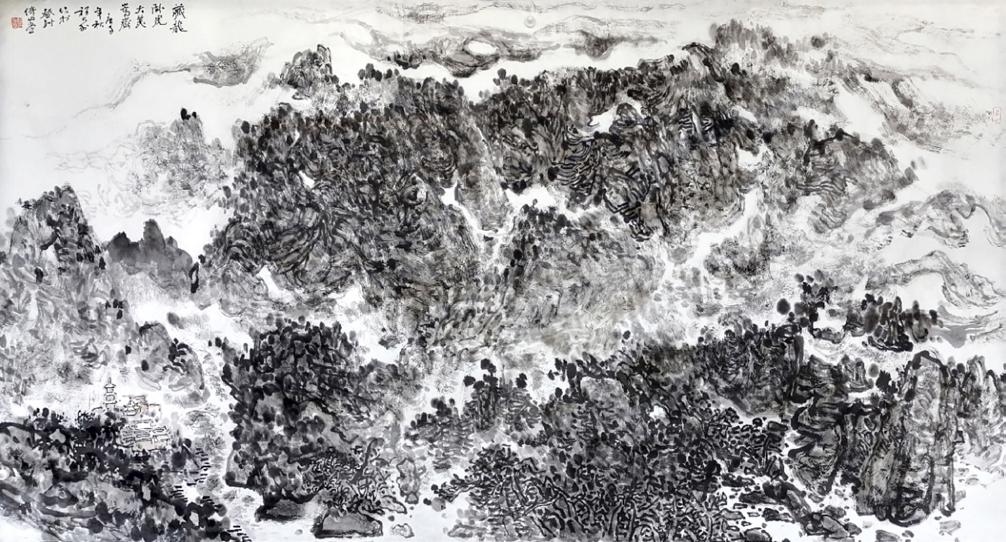

北京,建国门内,这个叫北总布的胡同是因为明清时代布政司衙门所在。民国时,这里住过许多文化人,如梁思成、林徽因、金岳霖、叶浅予、李可染等等。32号是个大院子,曾是北平国立艺专的旧址。在北平国立艺专读过书的程莉影老人说,黄包车夫拉着齐白石到这儿停下来,徐悲鸿校长上前迎接,老人拄杖到教室里上课。黄宾虹老先生穿着大棉袍,操着一口皖浙腔讲画史。后来,这里是新中国的出版总署机关,胡愈之、叶圣陶每日来此上班。再后来成为人民美术出版社的社址,转眼六十余年,直到搬迁。所以,北总布胡同32号的另一个名字叫“人美”,今天叫“老人美”。

这是个足以令人停脚吟味的地方。当然不是因为风景和建筑,是因为出版物和一长串故去的编辑家和艺术家的名字。他们是萨空了、朱丹、邵宇、古元、邹雅、沃渣、曹辛之、徐燕孙、王叔晖、刘继卣、任率英、卢光照、秦岭云、林锴等等。而油画家罗尔纯先生还给我看过他上世纪50年代在人美工作时的“工会会员证”。

春天,这个院子里的玉兰绽放出雪样的花朵,藤萝慢慢变得枝叶繁茂,聚成浓荫;秋天,柿子熟了,被鸦雀往返啄食,阳光下,一树红灯笼逐渐稀疏隐去。雪松虽已古老得不知多少年轮,却依然四季如一的苍翠。周恩来总理手书的“人民美术出版社”7个大字的横匾端庄又不乏温度。于是,这个院子有了浓浓的气场,像被点化了,空气中满是书香。自1951年起,之后的半个多世纪,这里成了当代美术史的见证人。既是美术出版的重镇,也是万千画家和美术爱好者们经常谈起的地方。

上世纪60年代初期,我在农村的油灯下读过人美版的《给初学画者的信》,正是这本书的魔力让我觉得绘画一点儿也不难,并在其中找到了归宿和无限的快乐。《契斯恰科夫素描教程》更让我废寝忘食,就是一位没有声音的老师。而俞剑华的《中国画论类编》使我知道了中国画学的浩瀚,感叹作者的辛苦和编辑的功德。这本书,我在沛县图书馆反复借阅过,封面上“人民美术出版社”几个字有种特殊的气息令我至今感到亲切。于是,到人民美术出版社看一看成为我的愿望。后来,命运使我来到这个出版社工作。32号这个院子与我50岁后的人生融为一体。作为中国美术出版总社的负责人,我是在这里退休的。1989年春天,在莫斯科的索比诺夫大街11号,我见到了《给初学画者的信》的俄文版责任编辑尼科诺娃,与老太太拥抱之余,感慨这个世界如此之小。一本书可以把千万里之遥的人心联系起来。

的确,一本书可以改变一个人的命运。一个出版社更与千千万万人的生活相连,而一个品牌老社,专业大社更是与文化史挂在了一起。六十多年来,美术家和爱好者们谁没读过人美的书呢?谁能说得清,数亿本的连环画,数亿幅的年画滋润过多少人的心。儿童书刊画报给几代人留下了多少记忆。数亿册的中小学美术教材又是多么重大的美育工程。

我是上世纪90年代从南京调到这儿来工作的。踏着满院的花香和鸟鸣声走进办公室。我的办公室不到20平米,整面墙的书橱里陈放着人美历年的出版物。很快,我的两张办公桌又堆满了稿件、打样和书刊,留出写字的地方也就是一本8开画册大小的位置。沙发上、椅子上,甚至地上都堆放着书。友人打趣说,这是仓库呢还是办公室?语言里却是满满的欣赏和羡慕。浓缩着的油墨的香味儿吸引着到访的客人。就在这间小屋里,我接待过吴冠中、彦涵、黄苗子、金维诺、方成、王树村、罗尔纯、周韶华等老先生;接待过钟涵、邵大箴、李松、王子武、尚扬、潘公凯等一大批美术家。一天清晨上班前,敦煌研究院的老院长段文杰先生在儿子的陪同下已在办公室等我多时,老先生将近90岁了,只是为了见面和叙旧,真是让我感动。我在江苏美术出版社工作时,出版过获得国家图书奖的《敦煌石窟艺术》(22卷),由于这套书结识了段文杰先生和樊锦诗先生。

总编辑的工作是繁杂且责任重大的。每天面对着选题、进度和各種表格,面对着与室主任们和编辑们同样的辛劳,得有自己的主张和担当。画家朋友刘二刚送了一幅我的画像,上面题了首小诗:“文稿越堆越高,头发越来越少,一会儿接个电话,一会儿有人来找,如此这般忙碌,日子怎么得了……”画面上如山的书稿后是头发稀疏的脑门。同事们说:“好传神呀!”更为严肃的工作是确定选题和审读稿件。做编辑的虽不像著述者那样必须对书稿有专门的研究,但必须对书稿负把关的责任。三审、三校就是责任。弄不懂的,必须查阅资料,有时请专门家帮助审读。我的家乡徐州,走出过刘向、刘歆父子,这两位中国历史上的编辑大家就是我的榜样。他们虽然已经是第一流的学者,但编起书来,仍是谨之慎之,往往请专门家来审校书稿,如请“步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技”,即是让这些专业之内的权威人士来审读各种专门的著作。清代章学诚著了《校雠通义》,在这本讲编辑学的书里,他就肯定了刘向父子的工作价值。

校雠之义,盖自刘向父子部次条别,将以辨章学术,考镜源流,非深明于道术精微、群言得失之故者,不足于此。后世部次甲乙,纪录经史者,代有其人,而求能推阐大义,条别学术异同,使人由委泝源,以想见于坟籍之初者,千百之中,不十一焉。

章学诚深谙编辑工作的意义。他认为刘向、刘歆的校雠,即是编辑工作。不仅要汇集各种版本,校正脱误,编成定本,写出评价,还要明确各书在学术上的地位。而“辨章学术,考镜源流”即是要通晓学术流变史。这难度该有多大。

章学诚的《校雠通义》是中国早期编辑学的专著,确定了编辑要做的工作是从版本、校勘、审读加工到学术评价乃至学术史的流变都在其中。这不仅是在编辑,甚至包含了学术研究。而在章氏看来,刘向父子所为才是真正的编辑。对照先贤,我常常自责,有时会一阵阵地出汗。审读,就是学习,无休止地学习,挑剔并且是自我解剖式的学习。

每天下午四点半之后,北总布胡同32号就彻底静下来了。这时的审读最为安静。手头这部《中国美术论著丛刊》是上世纪60年代卢光照、黄苗子编辑并校注过的。我仍是不敢漏一字地细读。唐·张彦远的《历代名画记》我已不记得读过多少遍,许多章节已可以背诵。但此刻的审读,仍是一个标点不敢怠慢。校雠,就是校对。刘向《别录》中说:“校雠者,一人读书,校其上下,得谬误为校。一人持本,一人读书,若怨家相对为雠。”看看,要像“怨家相对为仇”般地咬文嚼字。此刻,我饥肠辘辘,正“身与心为雠”,楼外,已是万家灯火。

在认真审读的基础上,我完成了《中国美术论著丛刊》简短却是字斟句酌的再版序言。而对《董其昌书画编年图录》的审读,竟使我又花了数十个夜晚细读董其昌的研究资料完成了后来刊发在《新华文摘》上的《〈董其昌书画编年图录〉序》。

当然,并不是所有的艺术读物都需要学术内涵和美学意义。艺术读物的需要永远是立体的、多层面的。海德格尔说:“艺术的本性是诗”艺术,是精神生活的标志,有时很奢侈。捧读艺术读物有时是轻松愉悦,月下花前的状态。而一些诸如文房古玩、名胜风光类选题往往是在生活中发现的。比如朋友在我办公室里品茶抽烟,翘着二郎腿哈哈笑的时候往往会有惊人的选题产生。《老牌坊》《老门楼》《老匾额》就是这样产生的。请冯骥才先生做这套书的主编更为合适。那时候,出版社的经济压力还不像今天这样。品位,永远是摆在第一位的。我不主张策划编辑坐班。他们可能在看展览的时候、逛书店的时候、与朋友交往甚至流连于地摊的时候,会迸发出选题灵感的火花来。高雅,虽然孤独,但又有浓浓的烟火气。

如果说人美是座桥梁,这座桥的一头是艺术家和学者,另一头则是千千万万的读者。这桥的两端都是人美员工的衣食父母,当代优秀的美术家都是人美忠实的朋友。人美使这个时代艺术家的理想和追求有了坚实的依托。在人美的资料库里,几乎记录着多半个世纪以来所有中国美术家的名字。

人美的圖书室保存有这个社近70年的出版物,许多书成为这个时代的经典——《中国美术全集》《中国美术分类全集》《中国历代绘画——故宫博物院藏画集》《中国古代木刻画选集》《苏加诺藏画集》《中国美术百科全书》等等。这个书库,称之辉煌也绝无过誉。沉实而又空灵,严谨又不失浪漫,人美,连同北总布胡同32号这个院子就是这个味道。有专家说,人美的风格正像社牌书法的风格:工稳内向而又风流蕴藉。不须张扬,7字社牌即是广告。一代一代的编辑及员工们都珍视人美这块牌子。我做主要负责人的几年,与同人们闲聊,听到过一句至今难忘的话——“我选择了人美,人美也选择了我”。是的,几代人不断地擦拭这块牌子,就像爱惜自己的眼睛。

北总布胡同32号,无尽的追忆。

根据原稿(2006年12月《光明日报》)修改

本文责任编辑:薛源

程大利 画家、美术史论家,编审。曾任中国美术出版总社总编辑,人民美术出版社总编辑,现为中央文史研究馆馆员,中国画学会副会长。