伴有和声的独唱

2020-01-21林玲

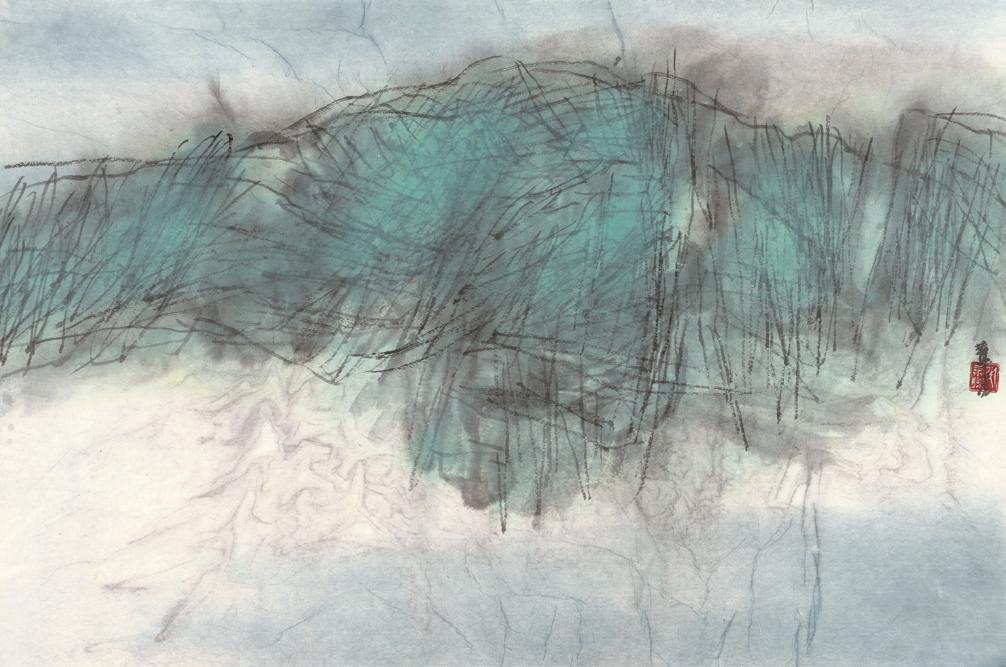

林玲(浙江电视台):2019年9月,张华胜在展览作品集自序中写道:“上世纪六十年代的艺术院校,大多以苏联的俄罗斯体系教学,俄罗斯绘画是我们吃的‘第一口奶水。俄罗斯绘画的扎实厚重、色彩凝练,影响了我们一生的审美取向。在那个特殊年代,各自凭借自身的天赋,掌握了较强的素描、色彩功底和造型能力。这使得我在转型中国画的创作中,自然而然地形成了中西互融的美学理念和审美取向。不由自主地追求传统的‘中国画笔墨与‘西画的色彩、构成等理念之间的互融关系,而在绘画表现中,力求画面的厚度内涵和意境的传达,从而形成了自己的绘画个性语言。在绘画技巧上,坚持以中国画的‘以线为骨观念,结合了西画以‘色彩、块面塑型的造型方式,在抽象与具象之间寻找自己的意象表达语言。没有兴趣追慕所谓的‘宋、元古气的套路,也不崇洋地玩弄‘现代艺术感,只求在现代语境中,留下对当下时代人文的思辨烙痕。因此,我在量定自身的学术背景和学养时,把中国画定义为‘宣纸绘本,即以‘宣纸为载体,任由‘墨彩游弋其上。”

张华胜:我学画是从西画入手的,我也是以西画的这个角度进入到中国画创作里面来的。我的绘画语言跟传统学中国画的人可能有一定的差异,所以我的中国画别人看感觉比较有新鲜感。从绘画上来讲,我还是根据自己的学术背景来进行创作,因为这是你熟悉的领域。以前我做过美术编辑,还搞过电视电影以及舞台美术这些东西,接触的都是比较西化的一些思维方式以及审美取向。那么现在画中国画,我也把这些东西融进去了,也不一定说我这个好,就说跟别人不一样,就这个特点。

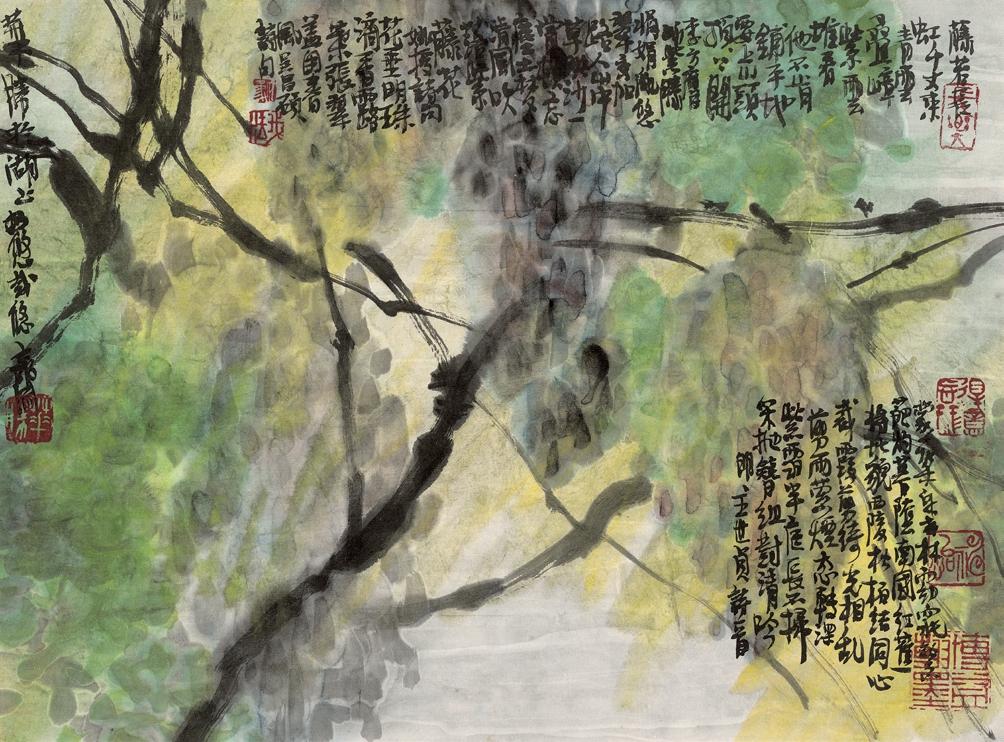

林玲:在“墨线”与“色彩”关系上,张华胜刻意以“墨色”为基础,融合色彩、光效的视觉效果,力求“画面”具有浑厚华滋的厚度感。张华胜认为,“启承转合”是常见的“经营位置”的传统章法,而现代“构成”的图式更能将绘画、书法、钤印合而为一,显现出作品的张力和现代感。

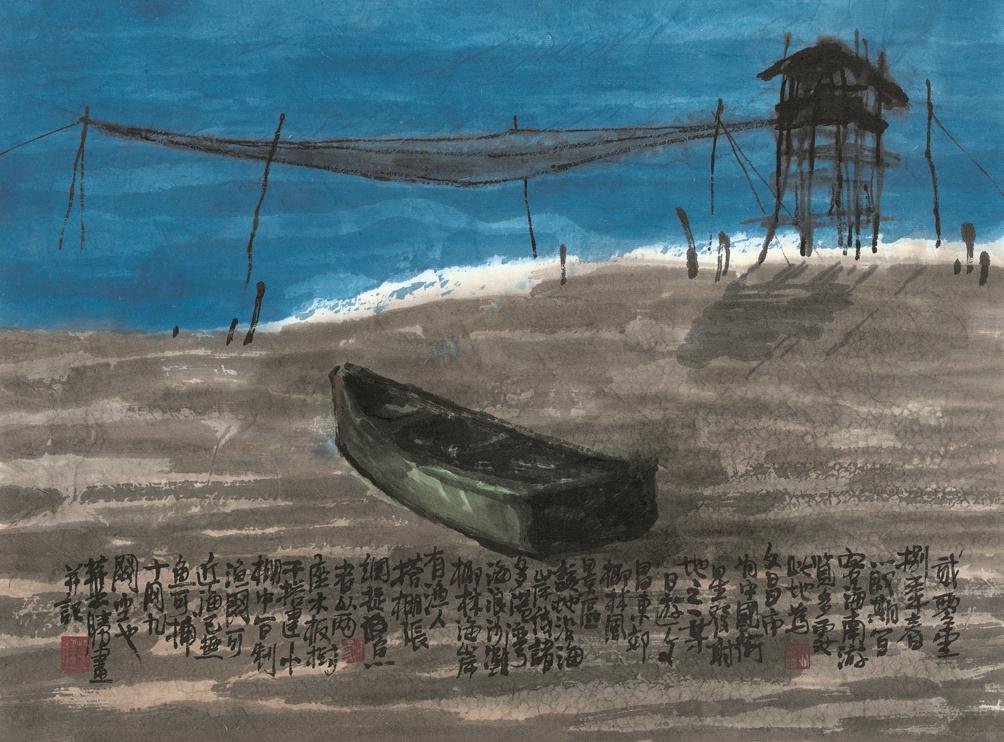

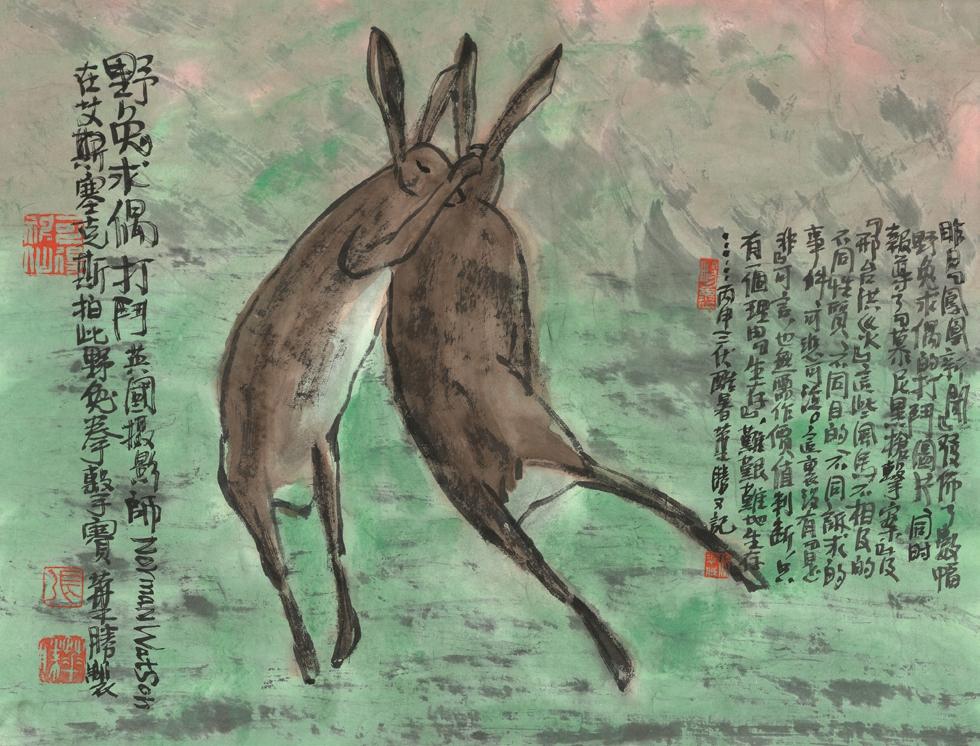

张华胜:我想一个艺术家的创作,更多的时候还是一种情感的投入。情感投入以后,他肯定要把自己对审美的一个取向,就是他认为好的东西奉献给读者。比如说我的作品随意性就比较强,我根据自己的爱好,根据自己的审美取向,或者根据我观察到的美,尽可能地用我的绘画语言表达出来。这样的情况下,我的作品可能涉及的面也比较广,有的带有一些故事情节,有的完全是反映情绪化的,有的是纯粹抽象的,它用各种方式来表达当时的一种情感。所以我想绘画还是以表达自己的情感为主,这或许是我的创作能够出彩的,能够让别人觉得有趣的一个原因。

林玲:2019年9月28日,由浙江省文联主办,浙江省美协、浙江画院承办的伴有和声的独唱——张华胜作品展在杭州恒庐美术馆展出。这次展览展出张华胜《今日手稿》里的一小部分作品。展览上,除了张华胜的绘画作品,还随处可见著名画家曾宓先生的书法作品。张华胜与曾宓先生有数十年亦师亦友的情谊,此次个展,曾宓也以书法作品与之“和声”,这是他们金兰之谊的琴瑟和鸣。

张华胜:这个也很有趣。因为我跟曾宓先生交往得很深,有很深厚的友谊,也是一种亦师亦友的关系。我们在审美取向上或者说趣味上,比较相投。我办这个展览的时候,他就想能不能来跟我合作一下。他把对我的作品、对我个人的艺术追求和艺术秉性的评价,用书法的形式写出来了。所以这个展览当中我的画跟他的书法,就像一个独唱演员旁边有很优美的一个和声在伴唱一样。我觉得当时取这个名称还是蛮有趣的,尽管不是那么高大上,但是它有趣味,有我们这种情感在里面,这些作品是这样产生的。一个人一生当中总是会遇到一些困难,2014年我手臂摔断了,治愈了以后我就创作了一批作品。很不幸的是,2016年的时候我又中风了,中风以后,我也画了一批作品。实际上这批作品就是我手臂断了以后跟中风以后养病期间创作的。这段时间我创作了500多幅作品。

林玲:这次展览,张华胜的师友和学生都到了现场,更有部分好友特地从外地趕来看一眼张华胜的作品,也为了看一眼这位昔日好友。一个不大的展览,却被精致和温馨包围。张华胜没有想到,他所发出的艺术邀请,得到了这么热烈的回应。开幕式上,著名画家孙永先生说:“在国展被慢慢边缘化的当下,我觉得华胜是一个标杆,一面旗帜,我认为让更多的年轻人来这里感受他的艺术,来传承他的艺术是很有必要的。”

张华胜:为什么我取《今日手稿》这个名字,就是说我这个人比较注重当下。以前怎么样,或者你有多少辉煌,或者有多少问题,或者遇到多少困难,我们都不去想它了。最重要的还是当下,所以我就把这本画册取名为《今日手稿》。这样也督促我把自己的每一张作品都当作一种探索,把它们看作手稿,而不是很完善的作品。

林玲:正如中国美术学院张捷教授所说:“华胜老师为人特别谦和,无论他在文联做领导,还是在画院做院长,他都是一位受人爱戴的长者,对我们后辈给予了无微不至的关怀。他到了这样的年龄,还能够在形式语言上不断探索,甚至可能比现在当下一些年轻人还要超前,所以他的思维一直很活跃。”

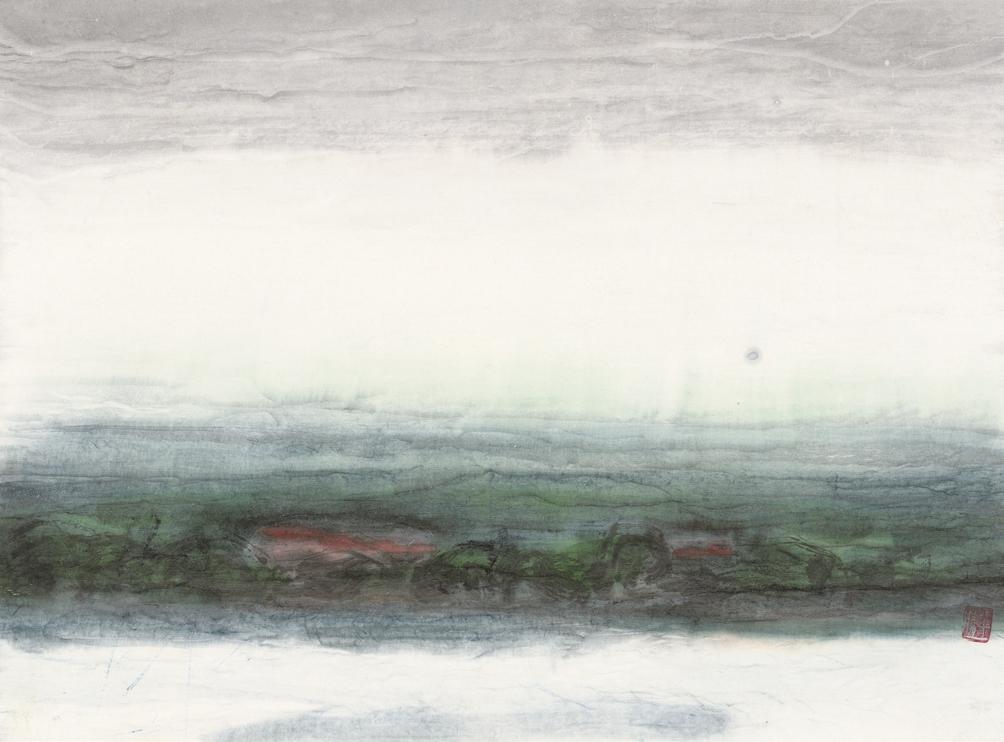

张华胜:谈到对中国画的认识,我认为中国画其实就是在宣纸上面运用我们的绘画技巧来表现我们内心的情感。我自己在创作当中也遵循了这样一个创作理念,我不一定追求宋元的或者古代的一些东西,我对怎么样去拟古、去模仿,兴趣不是很大。我想的就是在这一个载体上面,在这样一个工具里面,能够把我的美学知识运用进去。这样的话,我就把西画的一些成分结合到了中国画的笔墨里面来,这样更体现了绘画本身的美感或者意境。所以我把中国画就定义为宣纸绘本了。

林玲:绘画和所有的艺术门类一样,是一种“跟着感觉走”的行为。你可以学究式地严肃,把学术思想、文化观念以及信仰注入到作品中;你可以嬉皮士式地疯狂,让艺术为自己歌唱;你当然也可以“我无所谓”地怡然自若,悠然潇洒。但,无论你取何种态度对待艺术,剩下的问题是共同的:你的艺术感觉是否能找到?而更重要的是,这种艺术感觉是否能找到位了?说实在,这很难!很难!这是一段张华胜在作品集中的自述,虽然短短数语,却是一位当代画家对于艺术的深入思考。张华胜与众不同,不同的是他的绘画表现方式,更是他超前的思想意识。

张华胜:应该说,意向表达是中国画里面一个核心理念,因为中国画追求的是一种似与不似之间的那种微妙感觉。像,又不是非常像。像就好比说这是写实的一个东西,具象的东西。不像的话,就是说你可以抽象,你可以似像非像。中国画追求的是所谓的写意,就是说它追求在这个似与不似之间,我觉得这是非常妙的一个东西,也是非常难拿捏的东西。这是中国传统的一个审美方式,也是中国人追求的一种创作形式。如果说我作品里面能够体现这一点的话,应该讲还是传统的中国画的这种理念和这种审美取向支配着我。我的作品里面有比较具象的东西,带有一点叙事性,有故事情节,当然也有一些是纯粹抽象的,那么它就能把西画的构成、色彩、对光的感受也都结合进去了。我觉得这样是能够比较全面体现在宣纸上进行绘画创作的一种特色。

林玲:著名美术史论家王伯敏先生曾说:“绘画艺术的‘率真与‘随便是极为可贵的。归其根,这还在于一个艺术家要有所具有,否则,在艺术的空间,又将如何寻找这些珍贵的东西。不妨从张华胜的绘画艺术中去寻找吧!”您有一幅作品标题是《莫奈您好》,为什么会问候印象派大师莫奈,您想表达什么?

张华胜:我画这张画的目的,是让别人感觉到中国画同样能够把西方的一些审美的东西结合进来,那种感觉像莫奈一样的:早晨起来或者黄昏的时候,那些光线的这种感觉,光的感觉能够表达在里面。中国画也是完全能够做到的,你看林风眠先生等人,他们也都能够把西画的东西结合到中国画里面来,或者结合到宣纸绘本上面来。这样的话他表现的东西相对来讲就比较有现代感。

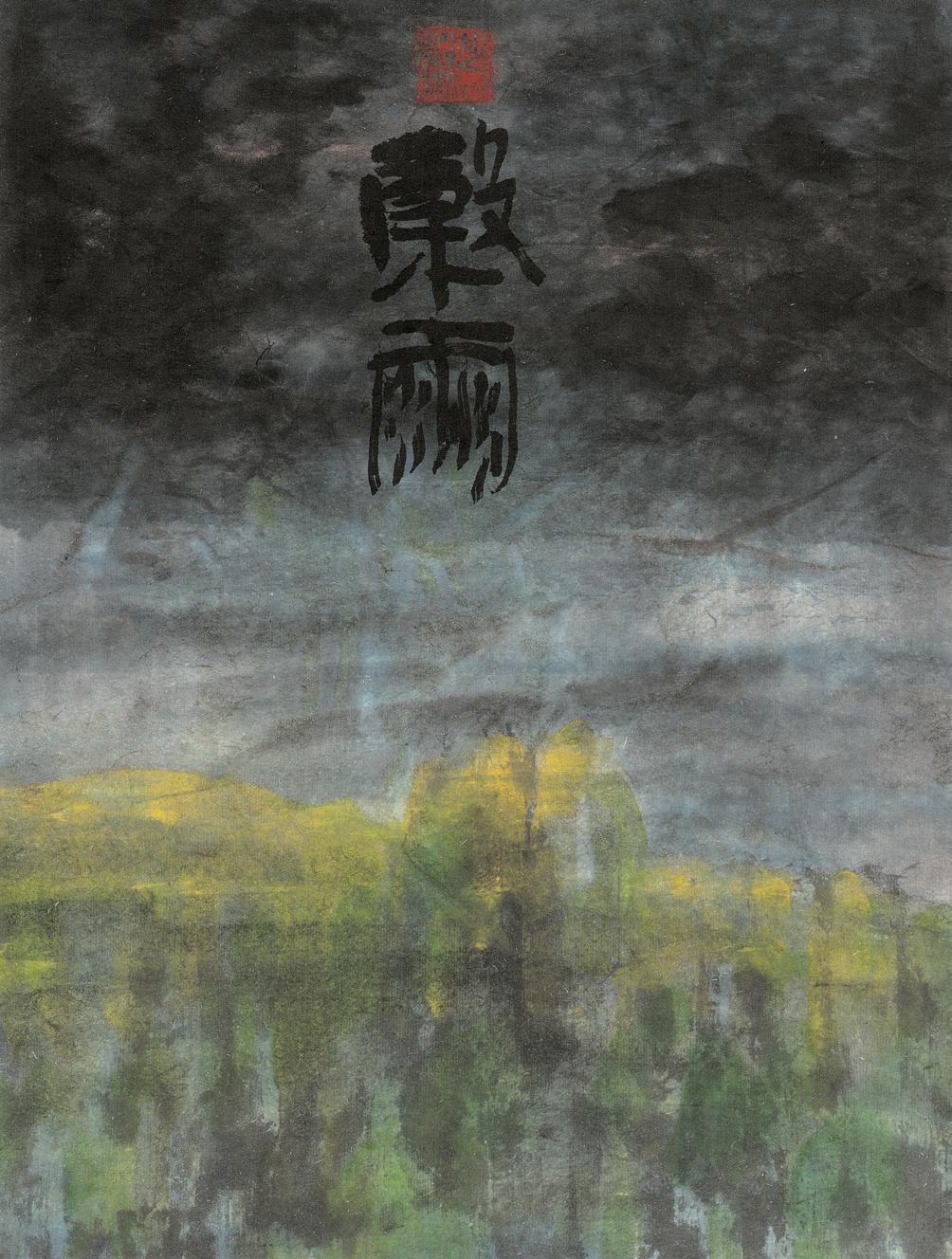

林玲:王伯敏先生说:“华胜原是个油画家,他有素描、造型、色彩的扎实基础。所以他要变体,总能把握住对象形体的结构。他写意,虽近墨戏,而所表现,为广大观众所赏识。墨戏,不是单纯的形式上做游戏,说实在,墨戏是绘画上的一种自由体,不少强调个性抒发的美术创作,都或多或少地带有‘戏的成份。张华胜在绘画上的墨戏,是他经过多年沉思而获得的。就具体操作而言,他的墨戏作品是从‘废画三千中选取出来的。他在一幅画上就题着‘毁画多幅,毁画,不是不妙,这是画家在艺术上有热情、有冷静理智的反映。墨戏之作,伴随而至的是‘趣。”

张华胜:中国画也好,所有的艺术门类也好,包括舞蹈,应该讲趣味是非常重要的一个点。一个艺术作品,没有趣味,那就淡而无味。所以你在寻求美的创作方式的时候,你能够找到它的趣味点,这非常重要的。一张作品,别人看了以后能够读进去,不仅是表面的形式讓别人看到,而且能看到它的内容,能看到作者自己心里想表达的东西,我认为这就是好作品了。10个人看过以后就有10个人的想法,同样的作品,各人看了有各人的想法,那么这个东西在哪里?就在兴趣点上。

林玲:吴山明教授说:“华胜有很多理性的东西,但是他也有很多感性的东西。最后他总结到人性的东西在那里发挥。我很羡慕华胜。他没有框框,也没有条条,华胜画了很多东西都是他心中所想的,他所感觉到的。所以大家看到华胜的作品,每一次都有一种很新鲜的感觉,一种新的创造力。我看华胜的作品,是一种学习,是一种互相启发,也是看看华胜所追求的东西,我想看看他是怎么运用他自己现有的学到的东西来变化自己的画面,来塑造一种新的意境。”画家郑竹三先生评价道:“黄宾虹先生所说传统美学,正可相契、相印中国当代著名中西同构式中国画家张华胜的宗宗艺术大作。张华胜先生的画道素以大气、简练成之。于是乎在华胜的美术图象中便是笔笔情致盎然、点点心灵率真。”

张华胜:一个好的艺术家,一方面是说他本身的悟性要好,他能够发现美,能够有能力把它表达出来;另一方面就是说他对事物有很强的观察能力;另外就是说他在创作过程中,能够体现出他这个人的高学养。这次看展览,有很多朋友就跟我讲,感觉这些作品是非常有思想的。别人为什么会有这样的议论?他们能在作品当中看到我对一些问题的思考,或者我的想法能够在我的绘画当中表达出来了。所以讲一幅好的作品或者一个好的艺术创作的话,创作者本身在学术上的积累,他对自己个人禀性的表达,他的情操都应该在作品当中能够体现出来。

林玲:张华胜说,艺术创作的心情是愉悦的,只要心有所悦,人、山、花题材皆可宣泄、寄情,任凭兴趣和感觉。“无可无不可”是一种艺术感觉,在这里才有情感的倾诉和对“趣味”的捕捉,这或许正是文人画所需要的心态。只有捕捉到人文气息的修养内涵及对新鲜事物的敏锐洞察和激情,才能获取创作的快感。

从对生活的理解到对情感的抒发,张华胜先生用自己的绘画作品,向世人展现了一个画家的率性与天趣。而在这一幅幅作品背后,是画家对生活,对时代的深刻理解与表达。

张华胜 1944年生,祖籍江苏,国家一级美术师,中国美术家协会会员。1968年毕业于上海戏剧学院美术系。历任济南军区政治部文工团美术创作员,东海杂志社编委、美术编辑,浙江省文学艺术界联合会党组成员、书记处书记,浙江画院院长,浙江画院艺术委员会主任,浙江省美术家协会副主席,中国美术家协会理事,浙江省花鸟画家协会常务副主席等。