司徒越和他的老师

2020-01-21孙以檬

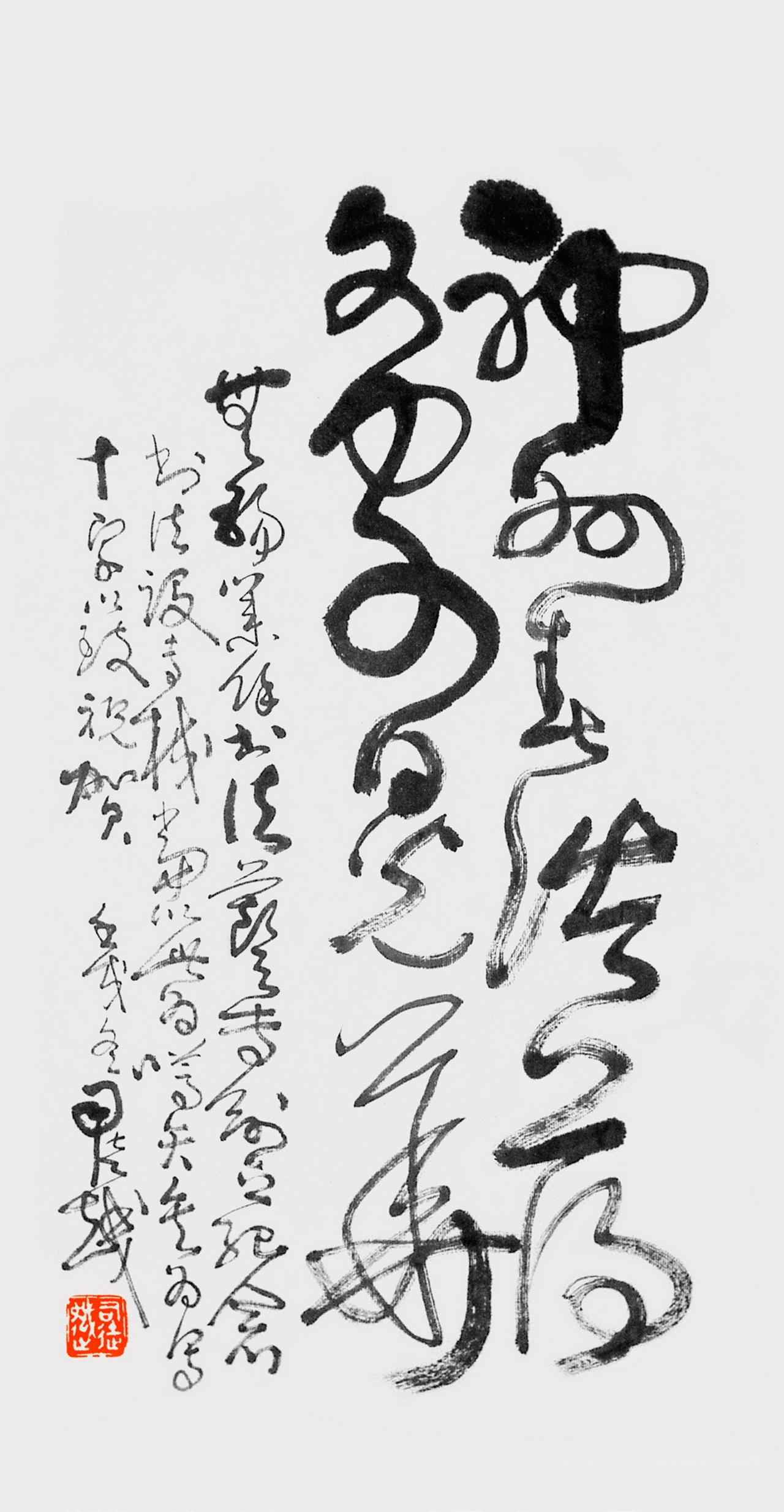

酷暑初退的夏末,古城寿县一个幽深的四合院里,司徒越在他那卧室兼书房南窗下的八仙桌上磨墨铺纸,凝神挥毫,以遒劲流畅的狂草为家乡即将举办的庆祝第一个教师节书画展写下张景祥的七绝《教师节前抒怀》:

鬓沾垩粉几鬖鬖,

历臭还香苦复甘。

赢得芳菲桃李笑,

高烧红烛赋春蚕。

司徒越欣赏这首诗,认为“此诗在同类题材中大约可算绝唱矣” (1985年8月29日《司徒越日记》)。尤其是作者巧用古人 “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”融铸而成的“高烧红烛赋春蚕”更让司徒越感叹:“真不知道他是怎么想出来的”(同上)。通常不重复书写同一内容的司徒越破例了,就在第二天,出于喜爱,他为中国老年书画研究会即将举办的展览书写的还是这首诗。

对于司徒越来说,“教师”这个称号是神圣的。这不仅仅因为他曾当过多年的教师、校长,深知教师工作的艰辛,教育事业的神圣;更因为他知道,中华文明的薪火是一代又一代教师“传道、授业、解惑” 而传承数千年的。面对“教师”只能心怀尊崇、心存感激,终其一生,他是这么想也是这么做的。

“幼读私塾,长学西画”,这是司徒越在其传略中写下的一句话。孩提时代的他就是在私塾中接受启蒙教育的,随着社会的发展今天已经见不到私塾了,读过私塾尚健在的人也不多了。但人们几乎都知道私塾就是一个先生带着几个孩子,整天摇头晃脑地背书、写字的场所。那先生的形象也在人们的印象中固化了:干瘦的小老头、山羊胡子,头戴瓜皮小帽、身穿长袍马褂,手拿旱烟或戒尺,张口“子曰”,闭口“诗云”,一身酸腐气。安徽地方戏——庐剧中有一个折子戏《讨学钱》,讲的就是一个这样的私塾先生年终去讨学钱(讨薪)时遭到吝啬、滑头的东家娘子刁难;迂腐而不乏正直的老先生则据理力争。剧情风趣幽默,为江淮间群众所喜爱。

司徒越“幼读私塾”时的先生黄荫庭却不是这般模样。黄荫庭在民国元年(公元1912年)春考入南京国民大学,第二年秋大学停办,只得返回家乡。黄荫庭年轻时虽曾开馆收徒,但大半生却是在中学任教师。1931年黄荫庭被安徽通志馆遴选为《安徽通志》的采访员(寿县共3人),奔走于乡镇之间收集资料。而黄荫庭先生当年没想到的是,60年后,作为业绩卓著的教师,自己也被收入1996年出版的《寿县志》。县志中关于黄荫庭先生有这样的记载:

黄荫庭(1 8 9 6—1960)名传森号午村 他学识渊博,教学认真负责,四十余年里,课堂教学,诲人不倦,批改作业,一丝不苟,焚膏继晷,夜寐夙兴。在隐贤集任教时,积劳呕血仍不肯休息。友人劝之,笑而答曰:“得天下英才而教育之,至乐也。因而,他在教育界声名素著,威望很高。

他工诗文,善联对,精通历史,深研红楼梦。凡江淮间名士,无不知黄荫庭。

这些是官方的定论。

司徒越怎么评价黄荫庭先生——一件偶然的小事,让司徒越为他的这位私塾先生留下了文字记录。上世纪80年代,“北京大学中国名人丛书编委会”从国内挑选各类名家,请他们写出自己小时候的故事。北大据此编辑、出版了一部《中国名人谈青少年时代》(共三册)。司徒越入选其中,他写了篇《说得清楚和说不清楚的故事》。文中写到,在私塾中授业的黄荫庭先生“上课似乎从来不备课,有时上课甚至不带课本。”但讲起课来却“繁征博引,妙语如珠,真能令听者忘倦”。司徒越对他敬佩有加,做人、做学问无不以老师为楷模。

黄荫庭为江淮间名儒,当然能写毛笔字。但这位老夫子常常挂在嘴边的却是苏东坡的两句诗:“我虽不善书,知书莫若我。”让人实在听不出他是谦虚还是自诩。黄荫庭欣赏司徒越的文笔,曾给他的作文《秋怀》以极高的评价,这评语留给司徒越的印象极深,以至于六十多年后还能一字不差地把它写出来:“作者于缠绵悱恻缜密往复之中,另有一种清真爽适之妙。侪辈中吾见亦罕矣。前途预测,无限光明。”(司徒越《说得清楚和说不清楚的故事》)可是,这位号称“知书莫若我”的老师却认定学生的毛笔字不行,崇拜老师的司徒越就收起笔砚不再练字了。

黄荫庭看中了司徒越临摹的一幅仕女图,认为他可以学画,这就成了司徒越“长学西画”的诱因。殊不知,50年后专门学了绘画的司徒越并未成为画家,而是作为书法家扬名海内外,恰恰应了“无意插柳柳成荫”那句老话,这结果可是师生俩当年绝没想到的。

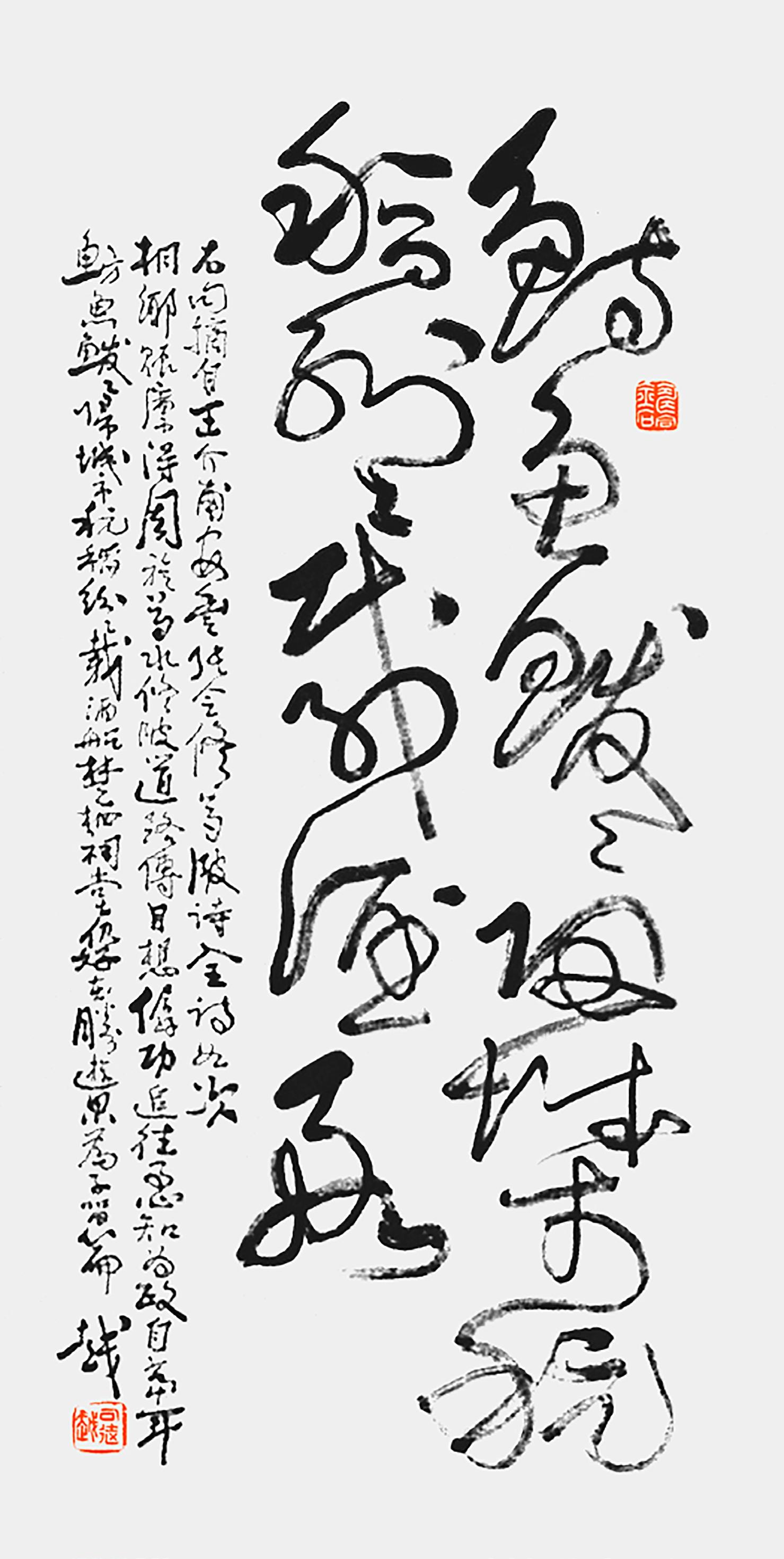

1940年抗日战争期间,司徒越从上海返回故乡,见到黄荫庭先生。相会于国破家亡之际,师生俩没有久别重逢的欣喜,心情实难以言表。黄荫庭先生按捺不住,赋诗以记:

与君两载各天涯,

满眼干戈送岁华。

海上东风真有约,

故园禾黍已无家。

河山犹是伤心色,

草木还开溅泪花。

今日相逢强一笑,

夭桃勉插一枝斜。

在这首题为《喜晤剑鸣》(司徒越号剑鸣)的诗里,岂有一丝一毫的喜气?“满眼干戈”、山河破碎,字里行间充斥着诗人对日本侵略者的仇恨。心心相印的师生俩虽“今日相逢”,也只能强颜欢笑以安慰对方了。

不久,司徒越与黄荫庭同时受聘到为避战乱迁到霍山县鸟鹳嘴的安徽省立第五临时中学任教,师生俩又成了同事。到那里不过月余,学校因发生学潮而停課,司徒越与黄荫庭又赴立煌县(解放后改为金寨县)苏口的安徽省立第一临时中学投亲访友,并被留在那里代课。1949年解放后,师生俩又同在新成立的皖北区公立寿县中学任教。第二年秋学期司徒越调任正阳中学校长,他这才与黄荫庭先生分开。

司徒越与黄荫庭的关系持续了近半个世纪,即使在1960年黄荫庭逝世之后,司徒越仍然与他的几个儿子保持着联系。十年浩劫中,黄荫庭先生的遗著损失殆尽。为防不测,他的儿子在1972年将乃父仅存的遗诗《戊寅秋词》(计六首七律,皆1938年逃难时所作),以及包括《喜晤剑鸣》在内的另外十数首解放前后写的诗与楹联寄给司徒越收存。

在这个至暗时刻,司徒越虽然也跌落人生低谷,备受摧残,自身难保,但他还是义无反顾地把恩师的遗著妥善地保存下来。

司徒越1931年考入上海美术专科学校(简称“上海美专”),但是家中无力供他读书,幸亏得到一位亲戚的资助,他才得以入校学习西画。“司徒越觉得最快乐的时候,是他初进美专的那一学期。那时,他第一次离开家庭,进入那五光十色的上海,而又置身在到处是绘画、雕塑,到处是歌声、琴声的艺术之宫里。”(司徒越《崎岖历尽到通途——书法家司徒越小传》)

开学不久,九·一八事变暴发,全国燃起抗日的怒火。上海和各地一样,学生罢课,司徒越和同学们走上街头投身于抗日游行中,“美专同学有了用武之地,漫画、歌咏、戏剧是有力的武器。司徒越当时的同学沈逸千、赵丹、王为一、徐韬等人都是在那时就已崭露头角的。”(司徒越《崎岖历尽到通途——书法家司徒越小传》)频频地在街头露面的司徒越很快引起当局的注意,第二年,他被迫转学到上海新华艺专。“从此,他再没有学习绘画,而是转入地下工作。直到1933年冬,他总算拿到了一张上海新华艺专‘西字第十三届第21号毕业证书。”(同上)

上海美专的学习生涯是短暂的,而美专校长刘海粟——这位开中国现代绘画教育先河,第一个把人体模特引入教学中,并引发轩然大波的画坛巨擘,几十年来一直身處舆论的焦点。钟爱绘画的司徒越一直默默关注着这个校长。但他从不以刘海粟的学生自居,同样是在《说得清楚和说不清楚的故事》里,他斩钉截铁地写道:“有人说我‘拜刘海粟为师,那是胡说,绝无其事。”“可是,就是这样一个人,不论自身条件和外界环境如何转换,其深入骨髓的‘尊师情结却从未改变。”

史无前例的浩劫中人妖颠倒,群丑跳梁。司徒越被造反派打成专政对象。他被游街、批判,甚至被挂着黑牌子罚站在县城最繁华的十字街头示众。随后又被关进“牛棚”,边劳动改造、边写检查交待。全家人则被“扫地出门”,蜗居在两小间破草房中。

面对满目疮痍的河山,回看自己遭受的人格侮辱、身体折磨。司徒越的愤懑只能在诗中爆发:

偏堕罡风浩劫中,

神州屡现血殷红。

人间正气摧残尽,

贯日何曾见白虹。

《文革期间答友人》两首之二

1976年5月下旬,震惊国人的“天安门事件”刚过去不久,寿县要举办阶级斗争展览。由于当时物资奇缺,办展用品只得从上海釆购。此时的司徒越经过造反派多年的外调内查,实在找不出什么新问题,只得恢复了他的自由,让他干些刻印抄写等杂活。由于司徒越在上海学习工作过,他还有老同学现在生活在那里的,司徒越就被派去利用这个“关系”采购办展览用的文化用品。

这是一次近四十天的采购,旧地重游。工作之余司徒越想到上海美专,想到四十多年未曾谋面的美专校长刘海粟。漫漫10年的劫难中,上至共和国主席、元帅,下至学界泰斗、文坛耆宿、艺苑名星,甚至藉藉无名的老百姓或被迫害,或“自绝”于人民,纷纷走上不归路。树大招风,刘海粟——这个创办了中国现代意义上的第一所美术学校、名闻海内外的“资产阶级反动学术权威”能逃过这场浩劫吗?司徒越心怀忐忑地打听着。得益于刘海粟的名声大——1920年代的“艺术叛徒”、50年后的“资产阶级反动学术权威”——没费什么周折就有了结果:老校长虽然在运动中多次被批斗、被抄家,但是人还健在。听到这些,司徒越松了口气。

作为一个曾被剥夺政治权利打入“另册”,在他人的白眼中生活多年的人,司徒越知道老校长此刻最需要的是什么。他请一位搞摄影的学长华国璋带路,来到刘海粟家中。

关于这次拜访,司徒越在1976年6月1日(农历五月初四)的日记中有如下记录:

……俟雨稍止,便搭电车到复兴中路×××号,登楼见到刘海粟先生的爱人夏聿(伊)乔,国璋介绍后,她请我们稍坐。等了十几分钟刘海粟先生出来,邀我们到他的画室,国璋介绍后,他谈得很有兴致。又出示其在文化大革命期间,楼下已作为红卫兵司令部时所写长卷,他自己极为得意,认为是生平少有的佳书。

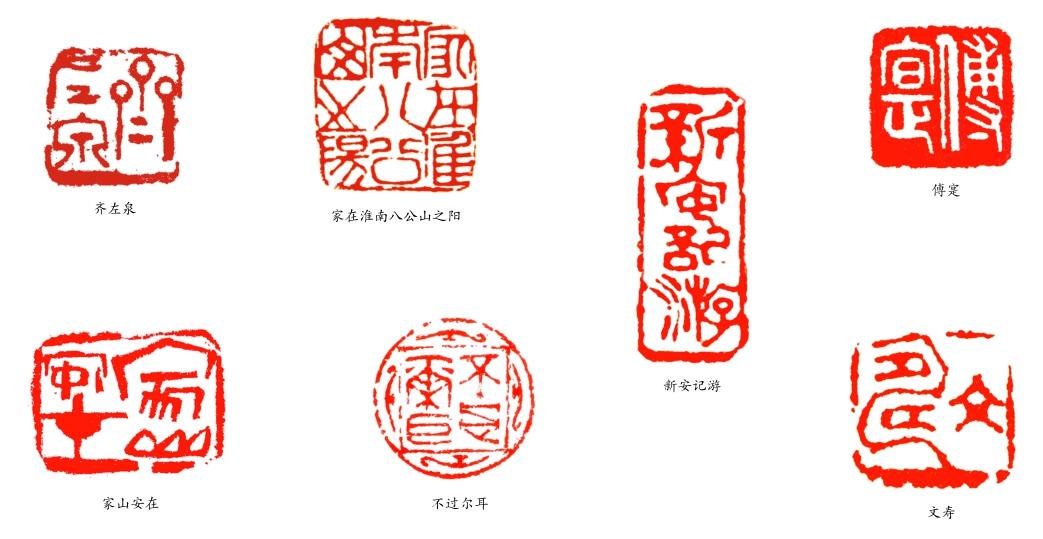

当天,老校长向学生赠送了自己“最得意之作”——在太湖饭店绘制的国画《鲲鹏展翅九万里》的照片,并在照片背面题字。“刘海粟先生用钢笔,以左手食指与右手食指同时压住钢笔尖端书写,八十一高龄写小字尚不用眼镜,亦足见其身体健康。”照片至今保存完好,当年的题字是:“送给/剑鸣学弟/刘海粟/时年八十一。”司徒越回赠以产自六安县毛坦厂镇号称凤脑石的一对印石,老校长极为高兴。“四点多钟告别,他的爱人又殷勤留吃粽子,吃了一个粽子后才出来。”

四十余年未曾谋面的一对师生,在那个特殊的年代里极为难得的相会于上海,年逾花甲的学生奉上拳拳尊师之情。师生俩“躲进小楼成一统,”畅谈书画艺术,无视窗外肆虐的政治寒流,双方互赠礼品。这些平常岁月里再平常不过的场景,在那万马齐喑、人妖颠倒的日子里早已恍如隔世,倍加温馨感人。它彰显的是世间残存的人性之美,是师生俩对眼前尚未结束的“文化革命”无尽的憎恶和极度的蔑视。

几天后司徒越又专程探访了母校旧址“……乘24路电车到顺昌路,这就是过去的菜市路。又走到(了)一段,找到老美专,才看到现在已是五爱中学的校办工厂,大门关着,门外两旁堆了许多碎石和杂物。楼窗的玻璃有些已破了,景象很惨淡。四十二年来这个学校经过哪些变化我不晓得,看了现在的学校面貌不能无沧桑之感。再到学校对面那个我住过的什么里去看看,也是破破烂烂的迥异当年”(1976年6月9日日记)。

上海——这个号称东方明珠的大都市,它曾经让青年司徒越觉得最快乐的学校和住过的里弄,四十余年的岁月逝去后竟然“今非昔比”,败落成这般模样?尽管来前有一定的心理准备,但眼前的景象还是让司徒越大失所望,黯然神伤。

4年后的1980年夏,改革开放的春风吹遍神州大地,万物复苏,群情振奋。

司徒越二十余年前没能全部平反的冤案,在十一届三中全会后得到彻底改正。心情舒畅的他虽然已经退休,但还似上班一样忙碌。几年来,每天上午他到县图书馆去整理劫后遗存的善本古籍;下午,不经意间成了书法家的司徒越则在家里为四面八方认识或不认识的要字人写个不停。

一天,司徒越忽然收到安徽省书画院寄来的一封信,信不长,全文如下:

司徒越先生:

刘海粟先生受我院邀请将于七月十五日去黄山写生,得悉您曾在他那里求过学,特此函告。

此致

敬礼

省书画院 七月十二日

看了信的司徒越表面上平定如初,心底卻微微泛起波澜:书画院来函仅写到刘海粟要登黄山写生,但司徒越更读出它背后隐藏的话:作为上海美专曾经的学生,你是否去陪陪老校长?

40年前,抗战前夕风雨如磐,美专校园莘莘学子,风声、雨声、读书声,声声入耳;4年前,浩刼之中黑云压城,复兴路上白发师生,论书、评画,促膝谈,句句从心……一幕幕往事历历如在眼前。照常理,司徒越该尽快地赶去和老校长痛痛快快地畅谈一番,然后再同登黄山写生,略尽地主之谊吧?毕竟,退休后的司徒越不缺时间。但是,令人费解的是司徒越没去。4年前,身处人生低谷中他可以冒着风险去看望老校长。今天作为著名书法家、安徽省书法金石协会副会长的司徒越,难道也“一阔脸就变”?

不!那绝不是他的为人。

成名后的司徒越,可以为书法函授大学的学生授课;也可以应小学校长之请,去教儿童写大字;他还可以跑遍全城买字帖。一个素不相识的外地少年所在的乡村买不到自己所要的字帖,就写信向司徒越求助。司徒越也找不到这字帖,就让学生帮忙,最终从外地找到寄去。司徒越为人处事的心态可用他所写的一幅隶书来反映:“人知之,亦嚣嚣,人不知,亦嚣嚣。”简单地翻成大白话就是:有人知道和没人知道,自己都满不在乎。

听说司徒越不去见刘海粟,有朋友深感诧异:为什么不去见见老校长呢?司徒越笑答:现在的刘海粟今非昔比,一定是前呼后拥,不在乎多我一个,少我一个。

司徒越说的是真心话,但并不完全。上世纪70年代的笔记中,他抄录了在自己心底产生了强烈共鸣的潘天寿诗句:“淡交乱世见,僻性苦心知。”4年前的“乱世”中,仅仅在上海美专读了一年的司徒越,登门看望刘海粟,若论这样的师生情,充其量也只能说是“淡交”。而那个下午发生的一切,正是他为人处世准则的直接体现。

久经沧桑的老校长读懂了学生的心,并没有见怪。黄山归来后他托人捎来一张自己的工作照送给司徒越。看着照片上耄耋之年的老校长身穿花毛衣坐在画案前,还像自己见过的那样,双手握着笔(这次毛笔)写字,不苟言笑的司徒越的脸上不由地浮出一丝笑意。

1985年9月10日,中华人民共和国设立的第一个教师节,举国同庆。

寿县县委、县政府召开隆重的庆祝大会。上午8点,千余名教师代表来到会场。县领导悉数站在会场门外夹道欢迎教师代表,喜庆的寿州锣鼓震天动地,少先队员手持鲜花蹦跳着齐声高呼:“欢迎!欢迎!热烈欢迎!”

年逾古稀的司徒越也站在欢迎的队伍里,退休8年后,他罕见地在70岁时复出工作,担任县政协副主席。今天他早早地到了,一身笔挺的中山装,黝亮的黑皮鞋,风纪整齐,满头华发,儒雅谦和地微笑着鼓掌,在一群比他小一二十岁的领导人中尤为引人注目。

教师节后不久,身任安徽省地方志编撰委员会顾问的司徒越“内举不避亲”,郑重地向寿县志办公室推荐自己的老师黄荫庭作为《寿县志·人物篇》的候选人。

1996年新编《寿县志》出版,黄荫庭先生名列其中。此时,司徒越逝世已6年,他没能看到自己生前关注并亲笔题写书名的《寿县志》问世。

(作者:孙以檬,司徒越次子)

本专题责任编辑:薛源