论行政诉讼中的必要参加诉讼第三人

2020-01-18李会勋魏彩丽

李会勋 魏彩丽

[摘 要]为制约二审法院以一审遗漏必须参加诉讼的当事人为由任意将案件发回重审,有必要明确何为必须参加诉讼的第三人。依据《行政诉讼法》及相关解释,行政诉讼第三人可以分为必要参加诉讼第三人与普通参加诉讼第三人。把握必要参加诉讼第三人的判断标准可借助类型化分析的方法,将必要参加诉讼第三人区分为原告型与被告型。原告型必要参加诉讼第三人的判断标准为保护规范理论,被告型必要参加诉讼第三人原则上是作出行政行为的行政机关。但是经过行政复议的案件,复议机关维持原行政行为的,二者均不能转化为第三人,只能以共同被告身份参加诉讼。

[关键词]行政诉讼第三人;必要参加诉讼第三人;保护规范理论

[中图分类号]D925.3 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2020)04-0072-07

从理论上讲,第三人制度是行政诉讼法上一项重要的制度,域外国家或地区已有关于必要参加诉讼第三人的研究,我国还未引起足够重视。通过分析我国行政诉讼法律规范,将必要参加诉讼第三人引入研究视野,具有规范意义,有助于我国行政诉讼第三人理论的不断丰富和完善。在司法实践层面,第三人作为独立的诉讼主体,对解决行政争议起着重要作用。我国虽然对行政诉讼中的第三人作出规定,明确其权利义务,但是没有明确哪种第三人属于必须参加到诉讼中的第三人,导致实践中二审法院认为行政诉讼第三人一般都应由法院通知参加诉讼,若法院没有依职权通知,则属于遗漏必须参加诉讼的当事人,继而将案件发回重审,不仅浪费司法资源,也增加了当事人的诉讼成本。因此明确必要参加诉讼第三人是解决司法实践混乱的必要措施。

一、行政诉讼中的第三人

根据现行《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)第29条第1款规定,行政诉讼中的第三人是与被诉的行政行为或案件处理结果有利害关系,以申请或者法院通知的方式参加到诉讼中的公民、法人或非法人组织。其特点主要有四个方面:第一,第三人参加诉讼的时间是原被告正在进行中的行政诉讼;第二,第三人与被诉的行政行为或案件处理结果有利害关系;第三,第三人有独立法律地位,可以行使第三人权利、应当履行第三人义务;第四,第三人参加诉讼的方式是申请或者法院通知。通过梳理立法演进可以发现第二个特点是行政诉讼第三人的本质特点,也是理论与实务界争议的焦点。

(一)行政诉讼第三人的法律规定演进

行政诉讼中的第三人最早出现在我国1990年《行政诉讼法》中,1991年最高人民法院印发的《关于贯彻执行<中华人民共和國行政诉讼法>若干问题的意见(试行)的通知》第21条将1990年《行政诉讼法》第27条中的利害关系界定为法律上的权利义务关系,至此,行政诉讼第三人的判断标准由“利害关系”被限缩为“法律上的权利义务关系”。2014年《行政诉讼法》第29条规定将行政诉讼第三人的资格由“法律上的权利义务关系”重新定位到“利害关系”①。通过对比行政诉讼第三人相关法律规范可以发现,对于行政诉讼第三人的主体、参诉方式和独立法律地位方面的相关规定没有明显变化,变化最大的是行政诉讼第三人的判断标准,且此判断标准总体呈“先限缩再扩大”的趋势。这是因为如果对第三人资格的要求是“法律上的利害关系”,在司法实践中通过法律解释等方法,其范围会被不当限缩[1],第三人无法参与到诉讼中,自然不利于维护权益,因此现行规定仍采取“利害关系”标准。此外,通过梳理上述法律文本还可以发现,1990《行政诉讼法》第27条规定第三人参与的是“具体行政行为”,是由于行政规范性文件一并审查制度的确立,现行规定相应地将其变更为“行政行为”。

(二)行政诉讼第三人的分类

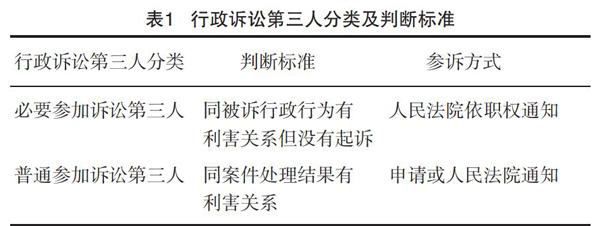

2014年之前我国《行政诉讼法》没有注意到要对第三人作出分类,直到2014年《行政诉讼法》第29条为扩大行政诉讼第三人范围,将其分为两类:第一类同传统立法规定一致,要求与被诉行政行为具有利害关系但没有起诉;第二类属于新增规定,要求与案件处理结果有利害关系。在2018年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》(以下简称《行诉解释》)第30条规定②中,这种分类方法得到验证,此条第1款与第2款正对应《行政诉讼法》对第三人的两种分类,并且细化规定了两种第三人参加诉讼的方式。第1款规定的是第一类第三人,其参加诉讼的方式是法院依职权通知;第2款规定的是第二类第三人,其参加诉讼的方式是申请或法院通知。通过第30条规定可以看出两类第三人参加诉讼的方式并不相同。正如黄学贤教授所言,第三人的范围广泛,然而这并不代表都应由法院通知其参加诉讼,只有对那些必须参与诉讼的第三人法院才有通知义务[2]。德国及我国台湾地区也都将这种分类作为行政诉讼第三人的两种基本分类③。因此可以得出结论:必要参加诉讼第三人应当由法院依职权通知参加诉讼,而可以申请也可以由法院通知参加诉讼的是普通参加诉讼第三人。结合上述《行政诉讼法》与《行诉解释》规定,必要参加诉讼第三人与行政行为有利害关系但是没有起诉;普通参加诉讼第三人即与案件处理结果有利害关系。综上,行政诉讼第三人的分类及判断标准如表1所示。

二、明确必要参加诉讼第三人的原因

通过我国行政诉讼法律规范推导出必要参加诉讼第三人的概念不仅具有规范意义,还具有解决司法实践混乱的现实意义。在司法实践中部分法院对行政诉讼第三人的分类没有清晰认识,认为只要是第三人法院应通知其参加诉讼,若一审法院没有通知,便属于遗漏必须参加诉讼的第三人,二审便可以此为由发回重审,这不仅浪费司法资源,也增加当事人诉累。只有明确哪些第三人必须参加诉讼,才能制约二审法院以遗漏必须参加诉讼的当事人为理由随意将案件发回重审。

《行政诉讼法》第89条规定了二审法院发回重审的情形①,《行诉解释》第109条第3款②将第89条第4种情形中的“当事人”明确为“必须参加诉讼的当事人”,只有原判遗漏了必须参加诉讼的当事人的,二审法院才应当发回重审,而“必须参加诉讼的当事人”中也必然包含着必须参加诉讼的第三人。由于法律规范没有明确哪种第三人属于必须参加诉讼的第三人,在没有推导出“必要参加诉讼第三人”概念的情况下,二审法院常以一审法院遗漏必须参加诉讼的第三人为由将案件发回重审。

宏观上看,较高比例的案件中二审法院以一审遗漏必须参加诉讼的第三人为由将案件发回重审。黄先雄教授曾以205份裁定书为样本对二审法院以遗漏当事人为由发回重审的案件作过统计,统计结果显示,在171份裁定书中,二审法院认为原审遗漏第三人,而认定原审遗漏共同原告和共同被告的裁定书合计才21份,不及样本总数的1/9[3]。以上数据说明在司法实践中二审法院以遗漏当事人为由发回重审,多数情况下是认为原审遗漏了必须参加诉讼的第三人,而非原被告。

微观上看,法院对行政诉讼第三人的认定及发回重审的理由比较混乱。例如,在王国伟、姜欣与丹东市自然资源局资源行政管理一案③中,原告王国伟、姜欣请求撤销丹东市自然资源局给第三人颁发的房屋产权证,而第三人已经将房屋抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司丹东市分行(以下简称丹东市分行),丹东市中级人民法院认为丹东市分行与本案处理结果存在利害关系,一审丹东市元宝区人民法院没有通知其参加诉讼属于遗漏第三人,遂裁定发回重审。而在类似案件吴延辉诉长春市国土资源局、周晓丽房屋行政登记一案④中,原告吴延辉请求撤销长春市国土资源局颁发给周小丽的房产证,但是周小丽已经将房屋抵押给中国光大银行股份有限公司长春临河街支行(以下简称长春临河街支行),长春市中级人民法院认为長春临河街支行作为抵押权人与撤销房屋产权证的行为存在利害关系,一审长春市二道区人民法院没有通知其参加诉讼属于遗漏第三人,遂裁定发回重审。在这两个案件中,同样是撤销房屋产权证行为的抵押权人,丹东市中级人民法院认为丹东市分行与案件处理结果有利害关系,而长春市中级人民法院则认为长春临河街支行与撤销行为有利害关系,但双方都认为法院应该依职权通知抵押权人参加诉讼,并且都没有对抵押权人作为第三人的认定过程详细说理。无独有偶,无锡市中级人民法院认为工伤认定行为中的用人单位与劳动者是“与工伤认定行为具有利害关系的第三人”,无论哪一方起诉,另一方都应作为必要参加诉讼第三人参加诉讼,一审法院遗漏的应发回重审①。而德州市中级人民法院认为在工伤认定行为中,用人单位是“与案件处理结果具有利害关系的第三人”,同时认为其应当参加诉讼,一审法院遗漏的应发回重审②。

上述案例分析显示,如果不能明确行政诉讼中何种第三人属于必要参加诉讼第三人,二审法院就会以一审法院遗漏第三人为由,随意将案件发回重审。同时在实务中对于具体案件中的第三人是与行政行为还是与案件处理结果存在利害关系,不同法院存在不同认识。如长春市中级人民法院认为涉案房屋的抵押权人与案件处理结果有利害关系,而丹东市中级人民法院却认为其与被诉的撤销房屋产权证行为有利害关系,但二者都认为一审法院应通知抵押权人作为第三人参加诉讼,并且在发回重审的裁定中都没有给出令人信服的理由和依据。

三、区分必要参加诉讼第三人的类型

《行政诉讼法》第29条第1款与《行诉解释》第30条将必要参加诉讼第三人规定为与被诉行政行为有利害关系,但没有提起诉讼的公民、法人及非法人组织。对于规定中的“没有提起诉讼”可以作两种解释,一种是实质意义上的解释,即第三人本来能够提起诉讼,但是出于时间、诉讼成本等因素的考虑,没有提起诉讼;另一种是描述意义上的解释,即第三人并非没有诉讼的意愿而是根本就不可能提起诉讼,如行政机关和在行政行为中受益的第三人[4],这两种解释语境下的第三人可以概括为“主观上不愿起诉的第三人”与“客观上不能起诉的第三人”。上诉两种解释进路对于行政诉讼中的第三人考虑是全面的,但是其缺点在于没有立足于法律条文。对“没有提起诉讼”不应单独做字面意义上的解释,应将其置于《行政诉讼法》第29条第1款规定中理解。第1款规定的是“同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼的第三人”,还应注意到,“没有提起诉讼”前面的限定条件是“同被诉行政行为有利害关系”。而理解“同被诉行政行为有利害关系”可以从体系解释的角度参照行政诉讼法律规范的其他相关规定,联系最密切的当属《行政诉讼法》第25条第1款③关于原告资格的规定,此条款中的“其他”二字表明,行政相对人一定与行政行为有利害关系,具备原告资格;同时还有一些行政相关人也与行政行为有利害关系,也具备原告资格,总之,原告就是同行政行为有利害关系的公民、法人和非法人组织。因此,必要参加诉讼第三人的标准与原告标准产生混同,尽管“同被诉行政行为有利害关系”首先规定在第三人的判断标准中,而后又规定到原告资格的判断标准中,但无法掩盖第三人资格对原告资格的依附[5]。必要参加诉讼第三人标准与原告资格标准一致,故对“没有提起诉讼”的理解应排除“客观上不能起诉的第三人”,因为客观上不能提起诉讼便意味着根本不具备原告资格,因而原告型必要参加诉讼第三人自然也就不包括行政机关。

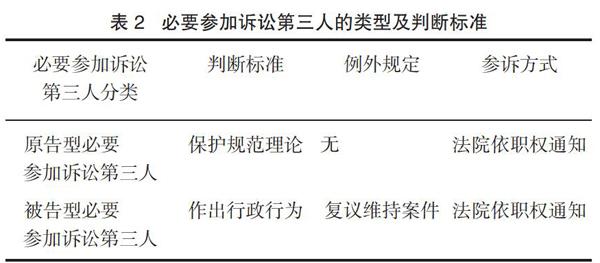

除此之外,还有一些行政法律规范明确了法院应当依职权通知参加诉讼的第三人类型,主要是《行诉解释》第26条第2款及第28条④,可以将这两种具体的必要参加诉讼第三人概括为“应当追加而原告不同意追加的被告”与“不参诉又不放弃实体权利的原告”。由于“不参诉又不放弃实体权利的原告”本身具备原告资格,此规定可理解为对共同原告转化为必要参加诉讼第三人的强调;而“应当追加而原告不同意追加的被告”不可能具备原告资格,此规定可理解为对共同被告转化为必要参加诉讼第三人的例外。综合上述情形,必要参加诉讼第三人可以分为两类,分别是具备原告资格但没有提起诉讼的原告型第三人与应当追加为被告而原告不同意追加的被告型第三人。

四、厘清必要参加诉讼第三人的判定标准

由于必要参加诉讼第三人具有两种类型,按照不同类型区分不同的判断标准较为科学。对于原告型的必要参加诉讼第三人,可以按照原告资格的判断标准判断,即参照保护规范理论来判断其是否与行政行为有利害关系;对于被告型的必要参加诉讼第三人,应该按照被告资格的标准判断,同时需要注意《行诉解释》第26条第2款但书对复议维持情况的例外规定。

(一)原告型必要参加诉讼第三人的判断标准

立法文本上对原告资格的判断是根据其与行政行为的关系作为标准来确定的。在法律演进过程中,原告资格的判断标准由“法律上的利害關系”演变为“利害关系”①,这是因为,对于行政案件的审判来说,司法机关可以在“法律上的利害关系”存在模糊的地方将其从宽解释为“利害关系”,保护原告诉权[6];对于行政案件的立案来说,对“法律上利害关系”可能存在不同理解,可能导致原告的诉权受到不当限制,不利于化解当前行政诉讼的立案难问题[7]。总之,“法律上利害关系”修改为“利害关系”实际上是扩大行政诉讼原告资格范围、维护原告诉权的体现[8]。

学者们从类型化的角度解读第三人所要求的“利害关系”,因分类标准不同,不同学者得出的结果差异较大②。在“利害关系”的结构上,也有不同认识,诸如权益与相当因果关系[10],合法权益、具体行政行为、因果关系[11],权益、本人特有权益、因果关系[12]等。然而这些解读都没能解决司法实践中的乱象[3]。2017年,最高人民法院为解决原告资格利害关系认定不清的实践难题,在裁定书中引入德国保护规范理论,以期破解困境。在刘广明与张家港市人民政府再审行政裁定书③的判决理由部分,最高人民法院认为公法(行政法)上利害关系的判断比较复杂,而保护规范理论具有较大的实践指导作用。依据保护规范理论,只有行政行为所依据的行政实体法及法律规范体系要求行政机关考虑、尊重和保护原告诉请保护的权益,才具有公法上的利害关系。原告型必要参加诉讼第三人应该按照原告的利害关系标准来判断,因此也可以将保护规范理论作为原告型必要参加诉讼第三人的判断标准。保护规范理论源自德国④,且德国行政诉讼实务上已经发展出“相对人理论”,即对侵害性行政行为的直接相对人本身具有原告资格[13]。保护规范理论主要是运用在行政行为的非直接相对人即第三人的资格判定上[14]。因此,在判断原告型必要参加诉讼第三人的资格问题上,可以运用保护规范理论:首先,定位于个案行政争议所涉及的保护规范,不仅包括原告或第三人所引用的法律依据,还可以参考整个行政实体法律规范体系;其次,判断是否存在法定的权益,不仅是指公法上明确规定的权利,还保护尚未规定但值得公法保护的权益;最后,判断保护规范是否保护特定个体的利益,可以运用语义解释、目的解释、体系解释等多种方法探寻保护规范的目的[15]。只有公法上的权益才能成为公法所保护的对象[16],而私法上的权益,例如债权人的债权、抵押权人的抵押权,应首先寻求民事救济。根据保护规范理论,上述王国伟、姜欣与丹东市自然资源局资源行政管理案中,丹东市分行对涉案房屋的抵押权并非公法上的权益,其不属于原告型必要参加诉讼第三人,所以法院没有依职权通知其参加诉讼的义务,二审法院发回重审的做法值得商榷。

此外,2017年《行政诉讼法》第25条新增的第4款关于检察机关提起行政公益诉讼的规定①应作特殊理解。在普通行政诉讼中,原告资格要求与行政行为具有利害关系,而在行政公益诉讼中,检察机关与行政机关的违法行政或怠于履职行为没有私益上的利害关系,正如《行政诉讼法》第25条第4款所规定,检察机关是为了国家利益或者社会公共利益免受侵害才例外地具有原告资格。作为行政法上一种特殊的诉讼制度,在行政公益诉讼中也存在着第三人。据学者统计,司法实践中对行政公益诉讼第三人的认定比较混乱,在126份涉及行政公益诉讼第三人的判决书和裁定书中,不同主体对于第三人在诉讼中的目的认识不清,有的认为是为了维护第三人自身权益,还有的认为只是为了查明案件事实[17]。行政公益诉讼不同于普通行政诉讼,其原告与第三人具有“诉讼利益二元化”的特点,若根据原告维护公共利益的目的去理解第三人,将会使第三人丧失独立地位,变为“协助查明案件事实的证人”[18]。鉴于目前行政公益诉讼的相关规定及解释没有明确第三人问题,现阶段对行政公益诉讼中第三人的认定仍应回归到《行政诉讼法》第29条关于第三人的规定。在行政公益诉讼中,作为原告的检察机关按照《行政诉讼法》第25条第4款的例外规定来确认,而必要参加诉讼第三人的确认仍要依据《行政诉讼法》第29条第1款的规定,即行政公益诉讼中的第三人与行政机关的违法行政或怠于履职行为存在着利害关系且没有提起普通行政诉讼,而这种利害关系的判断又回到《行政诉讼法》第25条第1款关于普通行政诉讼原告资格的判断标准上。

(二)被告型必要参加诉讼第三人的判断标准

关于《行政诉讼法》第29条规定的行政诉讼第三人主体是否包括行政机关,曾经产生过两种相互对立的观点②,现在通常认为行政主体可以作为第三人参加诉讼,并且已经成为实践中的常见做法。但是即便行政主体可以作为第三人参加诉讼,法院也并非都要依职权通知,只有《行诉解释》第26条第2款规定的被告型必要参加诉讼第三人才必须参加诉讼。被告型必要参加诉讼第三人是由被告转化而来的,可以按照行政诉讼被告资格标准来判断。根据《行政诉讼法》第26条规定,原则上作出行政行为的行政机关是被告,还包括委托行政行为的委托机关等。其中经过复议的行政案件应作特殊理解,若复议机关决定维持原行政行为,其与作出原行政行为的行政机关只能作为共同被告。依据《行诉解释》第26条第2款的规定,即便原告不同意追加其中某一方为被告,但此时二者均不能转化为必要参加诉讼第三人,只能以共同被告的身份参加诉讼。因为实践中有些复议机关不顾案件事实一味维持原行政行为,使得行政复议制度不能充分发挥解决争议的作用[19],因而《行诉解释》第26条第2款但书对复议维持情况作出例外规定。

综上,必要参加诉讼第三人的分类以及各自的判断标准如表2所示,原告型必要参加诉讼第三人可以依据保护规范理论来判断,在行政公益诉讼中也是如此;被告型必要参加诉讼第三人原则上是作出行政行为的行政机关,但要注意复议维持案件的例外规定。此外,无论是原告型必要参加诉讼第三人还是被告型必要参加诉讼第三人都仍属于必要参加诉讼第三人的范畴,法院有通知其参加诉讼的义务,一审法院遗漏的,二审法院可以一审遗漏了必须参加诉讼的当事人为由裁定发回重审。

五、结语

现行《行政诉讼法》明确行政诉讼第三人不仅可以与被诉行政行为有利害关系,还可以与案件处理结果有利害关系,以扩展第三人资格范围的方式防止第三人权益被不当侵害。然而我国行政诉讼第三人制度起步较晚,本身是行政诉讼法理论研究的薄弱环节,司法实践中对第三人的认识较为混乱,具体表现为应该追加为第三人的不追加,不该追加为第三人的法院却通知其参加诉讼,这不仅导致不同法院之间标准不一,更降低了司法权威[5]。上述困境反映出行政诉讼第三人制度存在的基本问题,即必要参加诉讼第三人的界定与判断标准问题。只有在理论上明确必要参加诉讼第三人,才能纠正司法实践对第三人的错误認识。行政诉讼法律规范将行政诉讼第三人分为必要参加诉讼第三人与普通参加诉讼第三人,文章集中研究必要参加诉讼第三人的类型及其判断标准,明确了必要参加诉讼第三人固然能解决二审法院任意发回重审的乱象,但是行政诉讼第三人能划定到多大范围,则要依赖于对普通参加诉讼第三人的理解。只有将二者都界定清楚,才能正确理解行政诉讼第三人制度,实现其维护第三人权益、解决行政争议的制度设计。

[参考文献]

何海波.行政诉讼法[M].北京:法律出版社,2016:194.

黄学贤.行政诉讼中法院应当通知其参加诉讼的第三人[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2020 (1):118-124.

黄先雄.我国行政诉讼中必要参加诉讼第三人制度之构建[J].法商研究,2018 (4):107-117.

柳砚涛.论行政诉讼中的利害关系:以原告与第三人资格界分为中心[J].政法论丛,2015(2):38-48.

程琥,等.新行政诉讼法疑难问题解析与实务指引[M].北京:中国法制出版社,2019:96.

王贵松.行政法上利害关系的判断基准:黄陆军等人不服金华市工商局工商登记行政复议案评析[J].交大法学,2016(3):168-176.

信春鹰.中华人民共和国行政诉讼法释义[M].北京:法律出版社,2014:70.

江必新,邵长茂.新行政诉讼法修改条文理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2015:85.

李晨清.行政诉讼原告资格的利害关系要件分析[J].行政法学研究,2004(1):101-107.

季晨溦.论行政诉讼中城市规划利害关系人的判定[J].法学论坛,2017 (1):70-79.

张旭勇.“法律上利害关系”新表述:利害关系人原告资格生成模式探析[J].华东政法学院学报,2001(6):41-48.

高家伟.论行政诉讼原告资格[J].法商研究(中南政法学院学报),1997(1):66-70.

弗里德赫尔穆·胡芬.行政诉讼法[M].莫光华,译.北京:法律出版社,2003:244.

赵宏.保护规范理论的历史嬗变与司法适用[J].法学家,2019(2):1-14.

丁国民,马芝钦.行政诉讼中原告“利害关系”的司法审查新标准:以“保护规范理论”的规范化适用为中心[J].河北工业大学学报(社会科学版),2020 (1):45-51.

李年清.主观公权利、保护规范理论与行政诉讼中原告资格的判定:基于(2017)最高法行申169号刘广明案的分析[J].法律适用(司法案例),2019(2):46-57.

练育强.行政公益诉讼第三人制度的实证反思与理论建构[J].行政法学研究,2019(4):67-85.

洪浩,程光.检察行政公益诉讼中的第三人确定标准论析[J].法律适用,2020(11):154-164.

袁杰.中华人民共和国行政诉讼法解读[M].北京:中国法制出版社,2014:77.

[责任编辑 祁丽华]

①1990《行政诉讼法》第27条规定:“同提起诉讼的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织,可以作为第三人申请参加诉讼,或者由人民法院通知参加诉讼”;1991年最高人民法院印发《关于贯彻执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的意见(试行)》通知之第21条规定:“行政诉讼法第27条中的‘同提起诉讼的具体行政行为有利害关系,是指与被诉具体行政行为有法律上的权利义务关系”;2000年最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题解释之第24条规定:“行政机关的同一具体行政行为涉及两个以上利害关系人,其中一部分利害关系人对具体行政行为不服提起诉讼,人民法院应当通知没有起诉的其他利害关系人作为第三人参加诉讼。第三人有权提出与本案有关的诉讼主张,对人民法院的一审判决不服,有权提起上诉”;2014年《行政诉讼法》第29条第1款规定:“公民、法人或者其他组织同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼,或者同案件处理结果有利害关系的,可以作为第三人申请参加诉讼,或者由人民法院通知参加诉讼”。

②《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第30条第1款及第2款:“行政机关的同一行政行为涉及两个以上利害关系人,其中一部分利害关系人对行政行为不服提起诉讼,人民法院应当通知没有起诉的其他利害关系人作为第三人参加诉讼。与行政案件处理结果有利害关系的第三人,可以申请参加诉讼,或者由人民法院通知其参加诉讼。人民法院判决其承担义务或者减损其权益的第三人,有权提出上诉或者申请再审。”

③德国《联邦德国行政法院法》(1960年)第65条第1款规定:“法院在程序尚未有既判力终结或尚在较高审级系属中,本于职权或因其他人之申请,可命因裁判涉及其法律上利益者参加。”德国《联邦德国行政法院法》(1960年)第65条第2款规定:“就争讼法律关系参与之第三人,如裁判对之亦必须合确定者,应命其参加。”我国台湾地区“行政诉讼法”(1975年)第8条规定:“行政法院得命有利害关系之第三人参加诉讼,并得因第三人之申请,允许其参加。”我国台湾地区1998年“行政诉讼法”第41条规定:“诉讼标的对于第三人及当事人必须合一确定者,行政法院应裁定命该第三人参加诉讼。”

①《行政诉讼法》第89条规定:“人民法院审理上诉案件,按照下列情形,分别处理:(一) 原判决、裁定认定事实清楚,适用法律、法规正确的,判决或者裁定驳回上诉,维持原判决、裁定;(二) 原判决、裁定认定事实错误或者适用法律、法规错误的,依法改判、撤销或者变更;(三) 原判决认定基本事实不清、证据不足的,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判;(四) 原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后,当事人提起上诉的,第二审人民法院不得再次发回重审。人民法院审理上诉案件,需要改变原审判决的,应当同时对被诉行政行为作出判决。”

②《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第109条第3款规定:“原审判决遗漏了必须参加诉讼的当事人或者诉讼请求的,第二审人民法院应当裁定撤销原审判决,发回重审。”

③王国伟、姜欣诉丹东市自然资源局资源行政管理案。参见丹东市中级人民法院(2020)辽06行终37号行政裁定书。

④吴延辉诉长春市国土资源局、周晓丽房屋行政登记案。参见长春市中级人民法院(2019)吉01行终3号行政裁定书。

①江苏宁宜置业有限公司诉宜兴市人力资源和社会保障局、无锡市人力资源和社会保障局行政确认案。参见无锡市中级人民法院(2019)蘇02行终113号行政判决书。

②翟怀华、马鑫、马月诉齐河县人力资源和社会保障局行政确认案。参见德州市中级人民法院(2020)鲁14行终81号行政判决书。

③《行政诉讼法》第25条第1款规定:“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼。”

④《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第26条第2款规定:“应当追加被告而原告不同意追加的,人民法院应当通知其以第三人的身份参加诉讼,但行政复议机关作共同被告的除外”;第28条规定:“人民法院追加共同诉讼的当事人时,应当通知其他当事人。应当追加的原告,已明确表示放弃实体权利的,可不予追加;既不愿意参加诉讼,又不放弃实体权利的,应追加为第三人,其不参加诉讼,不能阻碍人民法院对案件的审理和裁判。”

①2000年最高人民法院《关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第12条:“与具体行政行为有法律上利害关系的公民、法人或者其他组织对该行为不服的,可以依法提起行政诉讼”; 2017年《行政诉讼法》第25条:“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼。”

②在利害关系第三人的分类上,有以下几种观点:权利关系第三人、义务关系第三人、事实关系第三人;必然性利害关系第三人、或然性利害关系第三人、预决性利害关系第三人;直接利害关系第三人与间接利害关系第三人等。参见马怀德,解志勇:《行政诉讼第三人研究》,载《法律科学》,2000年第3期;余明永:《对行政诉讼第三人的法律界定》,载《诉讼法论丛》,1998年第1期;王红岩:《行政诉讼第三人探析》,载《政法论坛》,1991年第4期。

③刘广明诉张家港市人民政府信息公开案,最高人民法院(2017)最高法行申169号行政裁定书。

④布勒在1914年《公法权利及其在德国行政裁判中的保护》一文中将保护规范理论作为确认主观公权利的三项前提之一。由于其他两个前提即“强制性法律规范”和“法律权能”基准作用减弱,原本作为主观公权利概念要素之一的“保护规范基准”最终演变为“保护规范理论”,并经由施密特·阿斯曼修正,成为德国法上现行的新保护规范理论。参见赵宏:《保护规范理论的历史嬗变与司法适用》,载《法学家》,2019年第2期;梁君瑜:《论行政诉讼原告适格判定的两种进路》,载《甘肃政法学院学报》,2020年第1期。

①《行政诉讼法》第25条第4款规定:“人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。”

②严惠仁认为第三人并不包括行政机关。参见严惠仁:《行政机关不能作为行政诉讼第三人》,载《行政法学研究》,1994年第4期,第81页;而马怀德则相反,认为“公民、法人或其他组织”只是行政相对人的一个代称,应包括行政主体,行政主体可以作为行政诉讼第三人参加诉讼。参见马怀德:《行政法制度建构与判例研究》,中国政法大学出版社,2000年版,第145页。

[基金项目]教育部人文社会科学青年基金项目(20YJC820022);中国博士后基金面上项目(2017M612238);山东省社科规划研究专项(20CFZ130)

[收稿日期]2020-08-20

[作者简介]李会勋(1980-),男,山东单县人,山东科技大学文法学院副教授,山东大学法学院在站博士后。