《扬雄集》辑本考校

2020-01-18沈相辉

沈 相 辉

(北京大学 中文系,北京 100871)

《汉书·艺文志》著录的扬雄作品,《六艺略》中有《训纂》及《苍颉训纂》各一篇,《诸子略》有三十八篇(《太玄》十九,《法言》十三,《乐》四,《箴》二),《诗赋略》有“扬雄赋十二篇”。《隋书·经籍志》云:“别集之名,盖汉东京之所创也。”(1)魏征等《隋书》,中华书局1973年版,第1081页。清代编《四库全书》,亦云“集始于东汉”(2)永瑢等《四库全书总目》,中华书局1965年版,第1271页。。若依其说,则东汉之前,扬雄的文学作品尚未结集,《汉志》所著录的应皆是单篇流传。但东汉以后,扬雄作品在流传过程之中经历了由单篇到结集,又经亡佚到辑佚的曲折之旅,其情况较为复杂。

然而,目前学界对扬雄著作流传情况的考察与研究,主要集中在《法言》《太玄》《方言》三书,对《扬雄集》的讨论则相对较少。(3)对《太玄》文献流传情况最为系统的研究,首推刘韶军《扬雄与〈太玄〉研究》(人民出版社2011年版),郑万耕《太玄校释》(中华书局2014年版)亦有相关论述。对《法言》的研究,可参汤炳正《〈法言〉版本源流考》(《大美晚报·历史周刊》1937年1月18日),王菡《〈扬子法言〉历代校注本传录》(《文献》1994年第3期),张兵《扬雄〈法言〉的版本与流传》(《古籍整理研究学刊》2004年第4期)等。严灵峰《周秦汉魏诸子见知书目》(中华书局1993年版)则对《太玄》、《法言》的历代刊刻流传情况皆有较全面的统计罗列,值得参考。对《方言》的研究,则首推华学诚《扬雄方言校释汇证》(中华书局2006年版),该书前言部分对《方言》流传情况有较为系统的绍介。至于《扬雄集》,虽有张震泽《扬雄集校注》(上海古籍出版社1993年版)、叶幼明《新译扬子云集》(台北三民书局1997年版)、郑文《扬雄文集笺注》(巴蜀书社2000年版)、林贞爱《扬雄集校注》(四川大学出版社2001年版)等多种整理本问世,但诸本对《扬雄集》文献流传情况所作的说明,仍未能超出《四库提要》及余嘉锡《四库提要辩证》的论述。概因前三者皆为专书,流传谱系相对较为清晰,且都有宋本或翻宋本存世;《扬雄集》则屡辑屡佚,情况复杂,现存最早的本子又仅为明本。学界“佞宋”之风未减,故而《扬雄集》遭此“冷遇”也就在情理之中了。但是,扬雄在文学史上有着重要的历史地位,故对其文集的编辑、流传情况实有研究的必要。同时,借此个案的研究,既可让我们了解早期文献流传中的困难与复杂性,也能让我们认识到后世文集辑佚时文献来源的差异与相对稳定性。

一 《扬雄集》的辑本及流传

文献著录的最早的《扬雄集》为五卷本,唐末五代时便已亡佚。《隋书·经籍志》著录《汉太中大夫扬雄集》五卷,其后《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》亦皆著录有《扬雄集》五卷。此五卷本的编者,今已无考。而至《崇文总目》,已未见著录是书,故余嘉锡先生推测说:“考《崇文总目》别集类,两汉人之集,仅有董仲舒、蔡邕、陈琳三家,隋唐相传之《扬雄集》,盖已亡于唐末五代之乱矣。”(4)余嘉锡《四库提要辩证》,中华书局2007年版,第1230页。书既亡佚,则其编纂体例、内容等皆无从详考。

古本既亡,宋人便重新编辑。余嘉锡先生说:“宋之辑雄集者,非只一家而已。”(5)余嘉锡《四库提要辩证》,第1231页。而据历代官私目录,实可知宋人所辑本可分为五卷本与六卷本两种。

先谈五卷本。《郡斋读书志》著录《扬雄集》三卷,并云:“古无雄集,皇朝谭愈好雄文,患其散在诸篇籍,离而不属,因缀辑之,得四十余篇。”(6)晁公武撰、孙猛校证《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社1990年版,第827页。因其言“三卷”,故余嘉锡认为此别是一本(7)余嘉锡认为此本与《直斋书录解题》所著录的五卷本不同,其云:“此两本卷数既不同,则其文之多寡,未必无异。”(《四库提要辩证》卷二十,第1231页),而姚振宗则怀疑“三”是“五”字之讹(8)姚振宗《隋书经籍志考证》,《二十五史补编》,上海开明书店1936年版,第5679页。。今按,马端临《文献通考·经籍考》亦著录《扬子云集》五卷。《四库提要·郡斋读书志提要》云:“马端临作《经籍考》,全以是书及陈氏《书录解题》为据。”(9)永瑢等《四库全书总目》,第729页。如此,若《郡斋读书志》原作“三卷”,马端临应会予以指出。因此,应从姚振宗之说,即《郡斋读书志》所著录之《扬雄集》仍当为五卷而非三卷。《直斋书录解题》著录《扬子云集》五卷,陈振孙云:“宋玉而下五家,皆见唐以前《艺文志》,而《三朝志》俱不著录,《崇文总目》仅有《董集》一卷而已。盖古本多已不存,好事者于史传类书中钞录,以备一家之作,充藏书之数而已。”(10)陈振孙《直斋书录解题》,上海古籍出版社2015年版,第461页。则此五卷本亦非《隋志》所称五卷本,盖与晁公武所见本同。

至于六卷本,始见于《中兴馆阁书目》。王应麟《玉海》据《旧唐书·经籍志》著录《扬雄集》五卷,但其下小注云:“《书目》:雄集六卷,四十三篇。”(11)王应麟《玉海》,广陵书社2016年版,第1214页。此“书目”,即《中兴馆阁书目》。此六卷本,亦见于刘克庄《后村诗话》,其云“《扬雄集》六卷,四十三篇,《剧秦美新》之作在焉。”(12)刘克庄《刘克庄集笺校》,中华书局2011年版,第6898页。紧接此句之下有“《法言》末云”一段话,似此六卷本中已收入《法言》。然其后《宋史·艺文志》亦著录《扬雄集》六卷,又别有《二十四箴》二卷,则此六卷本中可能尚无《二十四箴》;至于卷数较多的《法言》,收入六卷本《扬雄集》的可能性就更小了(13)《汉志》班固注言《法言》十三篇,《隋志》有十三卷和十五卷两种注本,新旧《唐书》所载有六卷、十卷、十一卷、十二卷、十三卷、十四卷本共六种,其中六卷本只题“扬雄撰”,盖是白文本。既然当时卷数最少的《法言》尚有六卷,包含了《法言》的《扬雄集》不太可能也只有六卷。。《遂初堂书目》《文渊阁书目》虽皆著录有《扬雄集》,但具体编者、卷数均不详。

《四库提要》叙《扬雄集》流传始末云:“《汉书·艺文志》、《隋书·经籍志》、《唐书·艺文志》皆载雄集五卷,其本久佚。宋谭愈始取《汉书》及《古文苑》所载四十余篇,仍辑为五卷,已非旧本。”(14)永瑢等《四库全书总目》,第1271页。按,《汉志》并未著录有《扬雄集》五卷,此点早为余嘉锡所指出。而《隋志》所称五卷本《扬雄集》已亡佚。故其内容究竟如何,竟成迷案。至于谭愈辑本《扬雄集》,据四库馆臣所说,乃是辑自《汉书》《古文苑》。余嘉锡先生虽怀疑《提要》之说,但由于谭愈本今亦不存,故此本“是否纯取之《汉书》及《古文苑》,未可知也”(15)余嘉锡《四库提要辩证》,第1230页。。至于宋人所辑之六卷本《扬雄集》,《四库提要》则全未提及,宋以后公私目录亦皆未见著录。此本盖亡于宋末元初。

宋人所辑诸本既亡,明人便重为辑编。明人所辑本,依时间先后,有三卷本、六卷本、五卷本、一卷本四种。

三卷本者,即汪士贤所辑《汉魏六朝诸名家集》中之《扬子云集》。汪士贤,徽州人,除刊刻《汉魏六朝诸名家集》之外,还刻有《山居杂志》《万僧问答景德传灯全录》《酉阳杂俎》等书(16)参:瞿冕良《中国古籍版刻辞典》,苏州大学出版社2009年版,第399页。。《四库全书》集部总集类存目三收有通行本《汉魏名家》,不分卷,《提要》云:“是编所录,自汉董仲舒迄周庾信,凡二十二集。刊于万历中,在张溥《百三家集》之前,与张燮《七十二家》互相出入。”(17)永瑢等《四库全书总目》,第1760页。按,中国社会科学院所藏《汉魏六朝二十一名家集》,收入《四库全书存目丛书补编》第27册,题为万历十一年(1583)刻本。集中共有二十一家,而非《提要》所说二十二家。又此集目录虽不分卷,但各家文集内部实际有分卷,其中之《扬子云集》即分为三卷。

六卷本,即《四库》所收之《扬子云集》。《四库提要》云:“明万历中,遂州郑朴又取所撰《太玄》、《法言》、《方言》三书及类书所引《蜀王本纪》、《琴清英》诸条,与诸文赋合编之,厘为六卷,而以逸篇之目附卷末,即此本也。”(18)永瑢等《四库全书总目》,第1271-1272页。郑朴的这个本子,卷一为《法言》,卷二为《太玄》,卷三为《方言》,卷四以文为主,卷五以赋、骚、颂为主,卷六以箴、诔、连珠、佚文为主。故从内容上来看,郑本实际上是扬雄的全集而非文集。此本卷首有郑朴《序》文一篇,文末题“万历乙未九月”,故知刊刻于万历二十三年(1595)。郑朴,或又作“郑璞”,除刊刻《扬子云集》外,还曾重刊吕大临《别本博古图》十卷。其余事迹,皆不可考。

五卷本,即张燮所辑《七十二家集》中之《扬侍郎集》。张燮,字绍和,福建龙溪人,万历举人。据《续修四库全书总目提要》,“是书盖始辑于万历而成于天启”(19)中国科学院图书馆整理《续修四库全书总目提要》(稿本)第27册,齐鲁书社1996年版,第3页。。关于辑录内容,张燮说:“集中所载,皆诗赋文章,若经翼史裁、子书稗说,听其别为单行,不敢混收。盖四部元自分涂,不宜以经史子而入集也。如贾之《新书》,董之《繁露》,扬之《太玄》、《法言》……倶置不录,录其似集中体者。”(20)张燮《七十二家集·凡例》,《续修四库全书》集部第1583册,上海古籍出版社,第1页。因此之故,张燮本《扬侍郎集》中不收扬雄《法言》《太玄》《方言》。又此书末尾有《纠谬》一篇,谓:“俗儒不识《太玄》,偶见《广文选》曾列《玄摛》一篇,遂谓子云秘作,混载集中,殊觉非类。若经可入集,又岂独收一《玄摛》也。今删去。”(21)张燮辑《扬侍郎集》附录,《续修四库全书》集部第1583册,第233页。可知张燮所见当时辑本,有将《太玄摛》收入者,而张氏遵其凡例而删之。从另一角度而言,亦可知张燮辑《扬侍郎集》时,有参考当时的其他辑本。除此之外,据《凡例》所说,其辑录范围涉及别集、总集、诸史、类书等文献。辑本的内容,则按照“首赋,次诗,次文”的原则排列。

一卷本者,即张溥《汉魏六朝百三名家集》中之《扬侍郎集》。《四库提要》云:“自冯惟讷辑《诗纪》,而汉魏六朝之诗汇于一编。自梅鼎祚辑《文纪》,而汉魏六朝之文汇于一编。自张燮辑《七十二家集》,而汉魏六朝之遗集汇于一编。溥以张氏书为根柢,而取冯氏、梅氏书中其人著作稍多者,排比而附益之,以成是集。”(22)永瑢等《四库全书总目》,第1723页。《续修四库提要》于《七十二家集》下亦云:“张溥之《汉魏百三家集》因之。”(23)中国科学院图书馆整理《续修四库全书总目提要》(稿本)第27册,第3页。但比较两家所辑《扬侍郎集》,可知二本多有不同。其一,就篇数而言,张溥本新增《酒赋》《答茂陵郭威书》《润州牧箴》《太史令箴》《太乐令箴》《太官令箴》《国三老箴》《司命箴》《太玄摛》《难盖天八事》十篇,而缺少张燮本中的《蜀都赋》。其二,就篇目顺序而言,二者多有不同。如扬雄四赋的顺序,张燮本为《河东》《甘泉》《羽猎》《长杨》,张溥本则为《甘泉》《羽猎》《长杨》《河东》。其三,就内容而言,张燮本《州箴》前有序文,而张溥本无;相反,张燮本中《甘泉》《羽猎》《长杨》三赋皆无序文,而张溥本皆有。其四,就文字而言,张燮本文字多同《汉书》,而张溥本则多同《文选》(关于二本的文字异同,见下文)。合此四点,可知仅就《扬侍郎集》而言,《四库提要》等谓“溥以张氏书为根柢”之说难以成立,二本应无直接因袭关系。张溥本之优点在于“州分部居,以文隶人,以人隶代,使唐以前作者遗篇,一一略见其梗概”,其缺点则在“卷帙既繁,不免务得贪多,失于限断,编录亦往往无法,考证亦往往未明”(24)永瑢等《四库全书总目》,第1723页。。具体到《扬子云集》,如赋类有《酒赋》,而箴类又有《酒箴》,实际上只是同一篇文字而据不同文献辑录而已(25)《酒赋》盖辑自《汉书》,而《酒箴》辑自《艺文类聚》。因为《酒箴》少“一旦车碍,为瓽所轠。身提黄泉,骨肉为泥”四句,而现存文献中,只有《艺文类聚》本如此(见宋本《艺文类聚》,上海古籍出版社2013年影印本,第1871页)。。

继明人辑本之后,清代学者严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》,其中《全汉文》之第五十一至五十四共四卷为扬雄文,共辑作品59篇。严辑四卷本问世之后,遂取代郑朴六卷本,成为此后主流的扬雄作品集版本。比如近代学者丁福保编《汉魏六朝名家集》,其中的四卷本《扬子云集》(26)见:丁福保辑《汉魏六朝名家集初刻》,上海文明书局清宣统三年(1911)铅印本。,即全遵严辑本。今人张震泽先生《扬雄集校注》虽以《四库》本(即郑朴本)为底本,但亦“据严辑覆查出处”(27)张震泽《扬雄集校注·前言》,上海古籍出版社1993年版,第9页。。郑文先生的《扬雄文集笺注》及林贞爱先生的《扬雄集校注》,更是皆以严辑本为底本(28)郑文《扬雄文集笺注·前言》,巴蜀书社2000年版,第48页;林贞爱《扬雄集校注·前言》,四川大学出版社2001年版,第19页。。

严辑本流传既广,明人辑本遂湮没无闻。但从文献学史来看,明人辑本乃是扬雄作品流传中重要的一环,考察其中的具体细节,既可丰富我们对扬雄接受史的认识,更能为今后的扬雄集整理提供经验与教训。

二 明辑本与《古文苑》关系考

辑佚所面临的首要问题,是辑佚的文献来源。根据现存的文献,可知明代时扬雄的作品(29)此处的作品不包括《法言》、《太玄》、《方言》三书。大抵散见于《汉书》《文选》及《文选》注、《古文苑》《初学记》《艺文类聚》《太平御览》《隋书》《开元占经》等文献之中。而通过仔细对读,可以相对准确地考察出明人辑本中扬雄作品的具体文献来源。

扬雄部分作品同时见于多种文献,其中最明显的是《百官箴》,大都同时见于《艺文类聚》《初学记》《古文苑》。通过仔细比对,可知四种明人辑本皆以《古文苑》为准。理由主要在于:其一,四种辑本中的12篇《州箴》和16篇《百官箴》的顺序与《古文苑》中的顺序完全一致,而与《初学记》及《艺文类聚》不同;其二,《尚书箴》、《将作大匠箴》《博士箴》《上林苑箴》不见于《初学记》,《光禄勋箴》《宗正箴》不见于《艺文类聚》,《少府箴》《执金吾箴》《城门校尉箴》不见于《初学记》和《艺文类聚》,故无法从《初学记》或《艺文类聚》中辑全;其三,《初学记》从《雍州箴》中分出《凉州箴》,而明人辑本中无《凉州箴》,所以显然不是从《初学记》中辑出;其四,张燮本、汪本所录《百官箴》皆有序,此见于《古文苑》而不见于《初学记》与《艺文类聚》;其五,《古文苑》与《艺文类聚》《初学记》文字不同之处,明人辑本多从《古文苑》。基于以上理由,可知明人辑本中的《州箴》《官箴》应主要辑自《古文苑》。

至于《蜀都赋》《元后诔》二文,《艺文类聚》所录皆为节本,只有《古文苑》所录为全文,而《太玄》《逐贫》二赋仅见于《古文苑》,故明人辑本中此四文应该也出于《古文苑》。至于《答刘歆书》,《艺文类聚》所录为节本,故而只可能从《方言》或《古文苑》中辑出。现存最早的《方言》版本是宋庆元六年(1200)浔阳郡斋刻本(30)现藏国家图书馆,《国学基本典籍丛刊》有影印本,国家图书馆出版社2017年版。,而此本中未附录《答刘歆书》。故《方言》中有《答刘歆书》,很可能是后人采自《古文苑》而附入之,这或许也就是《古文苑》与《方言》二本中的《答刘歆书》文字高度一致的主要原因。又鉴于《古文苑》中所录扬雄33篇作品,已可确定有32篇为明人辑本所采,故剩下的这篇《答刘歆书》,应也是采自《古文苑》。

《古文苑》有两个版本系统,即南宋淳熙年间韩元吉编订的九卷白文本,以及南宋绍定年间章樵重编的二十一卷带注本(31)关于《古文苑》的版本及流传情况,可参看:王晓鹃《〈古文苑〉版本考》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2009年第5期。。现存最早的九卷本为南宋婺州刻本(32)本文所据为《中华再造善本》影印本,国家图书馆出版社2006年版。,最早的二十一卷本为宋端平三年常州军刻淳祐六年盛如杞重修本(33)本文所据为《中华再造善本》影印本,国家图书馆出版社2003年版。。今将明人辑本中的《州箴》《官箴》与二本一一对读,可知明人辑本所据皆为章樵注本。汪本、张燮本《百官箴》都有序文,这成为判断二本文献来源的重要依据之一。韩元吉本《古文苑》的序文中“后崔骃及子瑗”一句,章樵本作“后涿郡崔骃及子瑗”;又韩元吉本“乃悉撰次自为之解释”一句,章樵本作“乃悉撰次首目为之解释”。汪本、张燮本中的序言,皆同章樵本,故知汪、张二人辑录时所据为章樵二十一卷本无疑。

此外,韩元吉本中《太常箴》题为崔骃作,小字注“一作扬雄”,而章樵本题扬雄作,小字注“一作崔骃”。同样的,《尚书箴》和《博士箴》,韩元吉本皆题崔瑗作,小字注“一作扬雄”,章樵本则全归扬雄之作,小字注“一作崔瑗”。据此可知在《太常》《尚书》《博士》三箴作者存在歧说的情况下,章樵本倾向于将三箴归为扬雄的作品,而韩元吉本更倾向于将三箴归于崔骃、崔瑗。而现存四种明人辑本皆将此三箴归为扬雄作品,则他们辑录时应是主要依据章樵本,故采纳了章氏的意见。

最后,通过比较异文,亦可确定明人辑本所依据的皆是章樵本。《州箴》中,《扬州箴》“股肱不可不孶”之“孶”,九卷本作“慈”;《雍州箴》“自彼氐羌”之“氐”,九卷本作“互”;《幽州箴》“大汉初分”与“衰不可或忘”,九卷本分别作“大汉初定”与“衰不可不忘”。又《官箴》中,《宗正箴》“太康不恭”,九卷本作“少康不恭”,《司空箴》“空臣司土”,九卷本作“官臣司土”。此数处异文,明人辑本皆同章樵本。

当然,明人辑本中《州箴》和《官箴》部分也有不见于《古文苑》者,这主要出自类书。如郑朴本多出的《太官令箴》与《太史令箴》,前者文字与《艺文类聚》完全一致,应出自《艺文》无疑。《北堂书钞》虽亦有《太官令箴》,但仅有“时惟膳夫,实司王饔。举司巨膳,敢告侍夫”(34)虞世南《北堂书钞》,清光绪十四年南海孔氏三十有三万卷堂影宋刊版,学苑出版社2015年影印版,第415页。四句,且后二句不见于辑本及《艺文类聚》。至于《太史令箴》,现存郑朴之前的文献,仅《太平御览》有录,且辑本中文字亦与《御览》完全一致,故应出自《御览》。梅鼎祚《西汉文纪》所辑《太史令箴》题下注明出《太平御览》,亦说明当时应并无其他文献中有录此文。至于张溥辑本中的《润州牧箴》《太史令箴》《太乐令箴》《太官令箴》《国三老箴》《司命箴》六篇皆有录无文,不可确知其所依据,盖从《西汉文纪》及他书中抄撮目录而已。

三 明辑本与《文选》《汉书》关系考

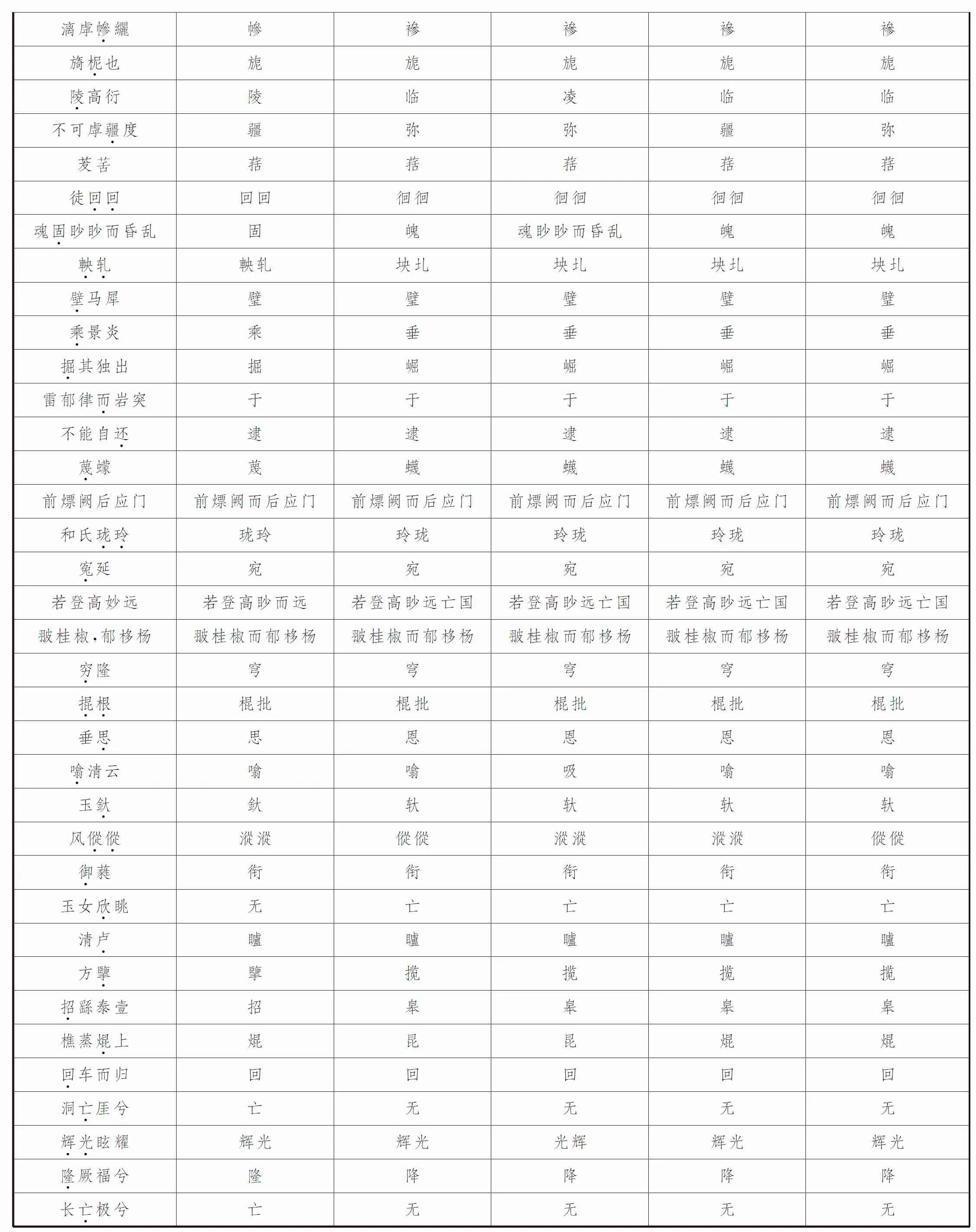

同时见于《汉书》与《文选》中的扬雄作品,包括《甘泉赋》《羽猎赋》《长杨赋》《解嘲》《赵充国颂》五篇,明人辑录时以何本为主呢?经比较,可以推知张溥本、郑本、汪本可能辑自《文选》,而张燮本中的则辑自《汉书》。先看《甘泉赋》中的异文,如下:

《甘泉赋》异文

招∙繇泰壹招皋皋皋皋樵蒸焜∙上焜昆昆焜焜回∙车而归回回回回回洞亡∙厓兮亡无无无无辉光∙∙眩耀辉光辉光光辉辉光辉光隆∙厥福兮隆降降降降长亡∙极兮亡无无无无

以上43条异文中,张燮本、张溥本、郑本、汪本同于《文选》者分别为15、36、36、35条,故除张燮本之外,其他三种辑本中的《甘泉赋》辑自《文选》的可能性远比辑自《汉书》大。不妨再看《羽猎》《长杨》二赋及《赵充国颂》异文的情况,如下:

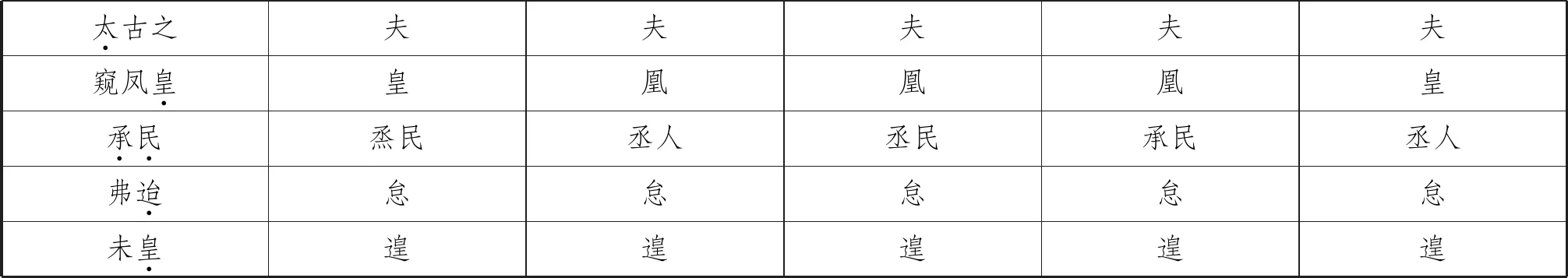

《羽猎赋》异文

太∙古之夫夫夫夫夫窥凤皇∙皇凰凰凰皇承民∙∙烝民丞人丞民承民丞人弗迨∙怠怠怠怠怠未皇∙遑遑遑遑遑

《长杨赋》异文

《赵充国颂》异文

《羽猎赋》35则(不包括序)异文中,四本同于《文选》者依次为18、25、23、25则,《长杨赋》22则异文中,四本同于《文选》者依次为7、17、15、17条。至于《赵充国颂》,则所有辑本的文字都同于《文选》。以上数据所呈现的情况,说明除张燮本待考之外,其余三个辑本都应以《文选》为辑录来源。而在统计完《解嘲》中的情况之后,情况又变得复杂起来。

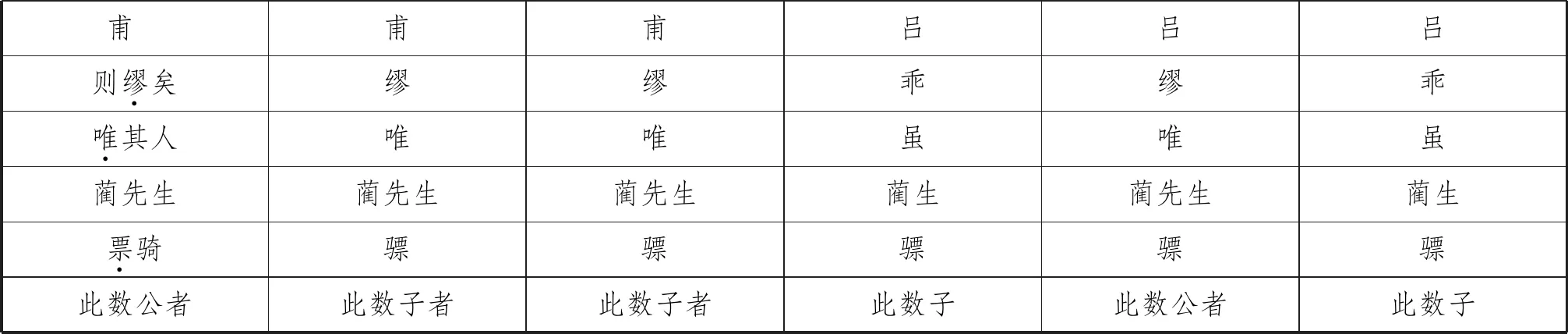

《解嘲》异文

甫 甫甫吕吕吕则缪∙矣缪缪乖缪乖唯∙其人唯唯虽唯虽蔺先生蔺先生蔺先生蔺生蔺先生蔺生票∙骑骠骠骠骠骠此数公者此数子者此数子者此数子此数公者此数子

《解嘲》39则(不包括序)异文中,四种辑本同于《文选》者依次为7、7、24、31条,这似乎说明张燮、张溥本中的《解嘲》更可能辑自《汉书》而非《文选》。但从全部数据来看,以上五篇作品计有143则异文,张燮本、张溥本、郑本、汪本同于《文选》者依次为47、85、98、108则,占比依次约为33%、60%、69%、76%。据此,则张溥本、郑本、汪本辑自《文选》的可能性最大,张燮本却更可能辑自《汉书》。

此外,对于《汉书》有而《文选》无的作品,包括《河东赋》《酒赋》《反离骚》《上书谏勿许单于朝》《解难》共5篇作品,应是辑自《汉书》。理由主要有三。其一,将明人辑本中的这5篇作品,与《汉书》对比,差异很小。比如《河东赋》,四种辑本有两处共同异文(35)即“喜虞氏之所耕”,辑本“耕”皆作“畊”,“行睨陔下与彭城”,辑本“陔”皆作“垓”。,剩下就只有张溥本“呵雨师于西东”的“西”字作“卤”,郑朴本“万骑屈桥”的“桥”作“挢”。其二,虽然《艺文类聚》中有《河东赋》《反离骚》,《太平御览》中有《上书谏勿许单于朝》,但都是节本,故不可能据《艺文》与《御览》辑录。其三,《解难》虽见于《西汉文纪》,但梅鼎祚亦是辑自《汉书》。由此,可以确定《河东赋》等5篇作品应是辑自《汉书》。

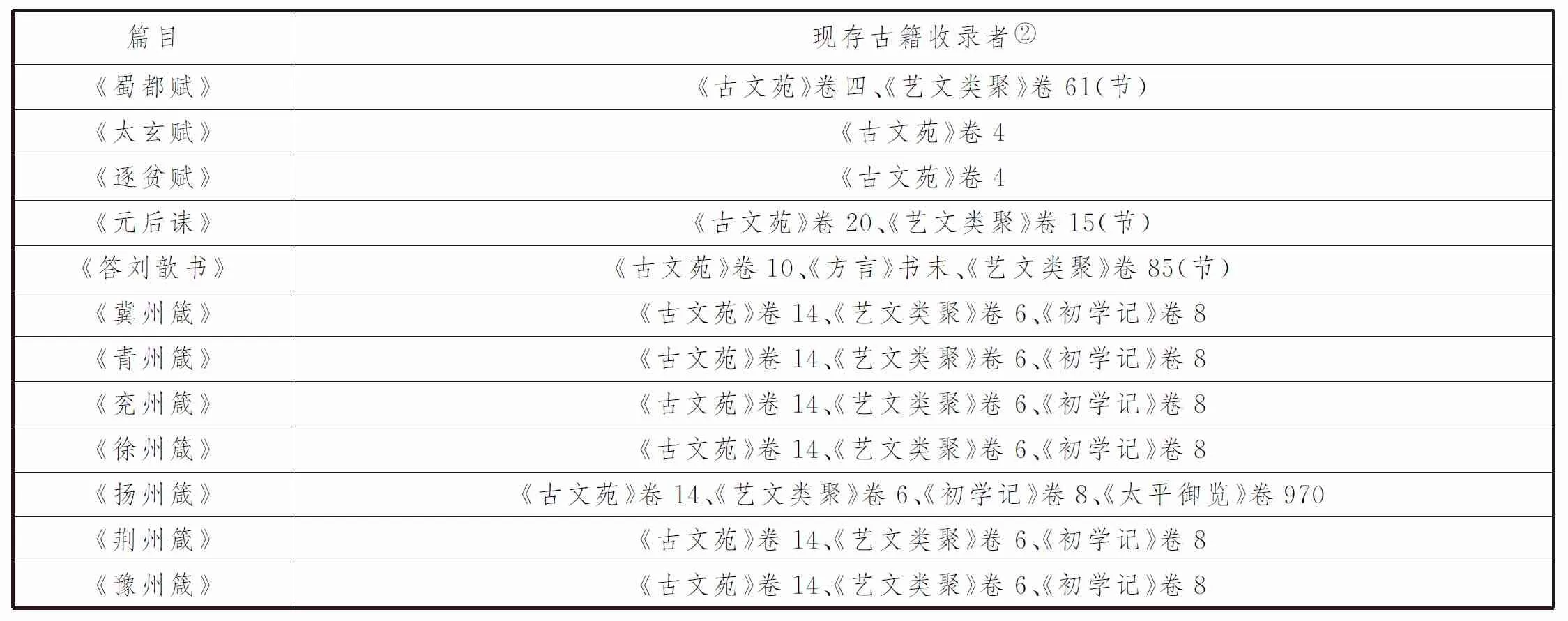

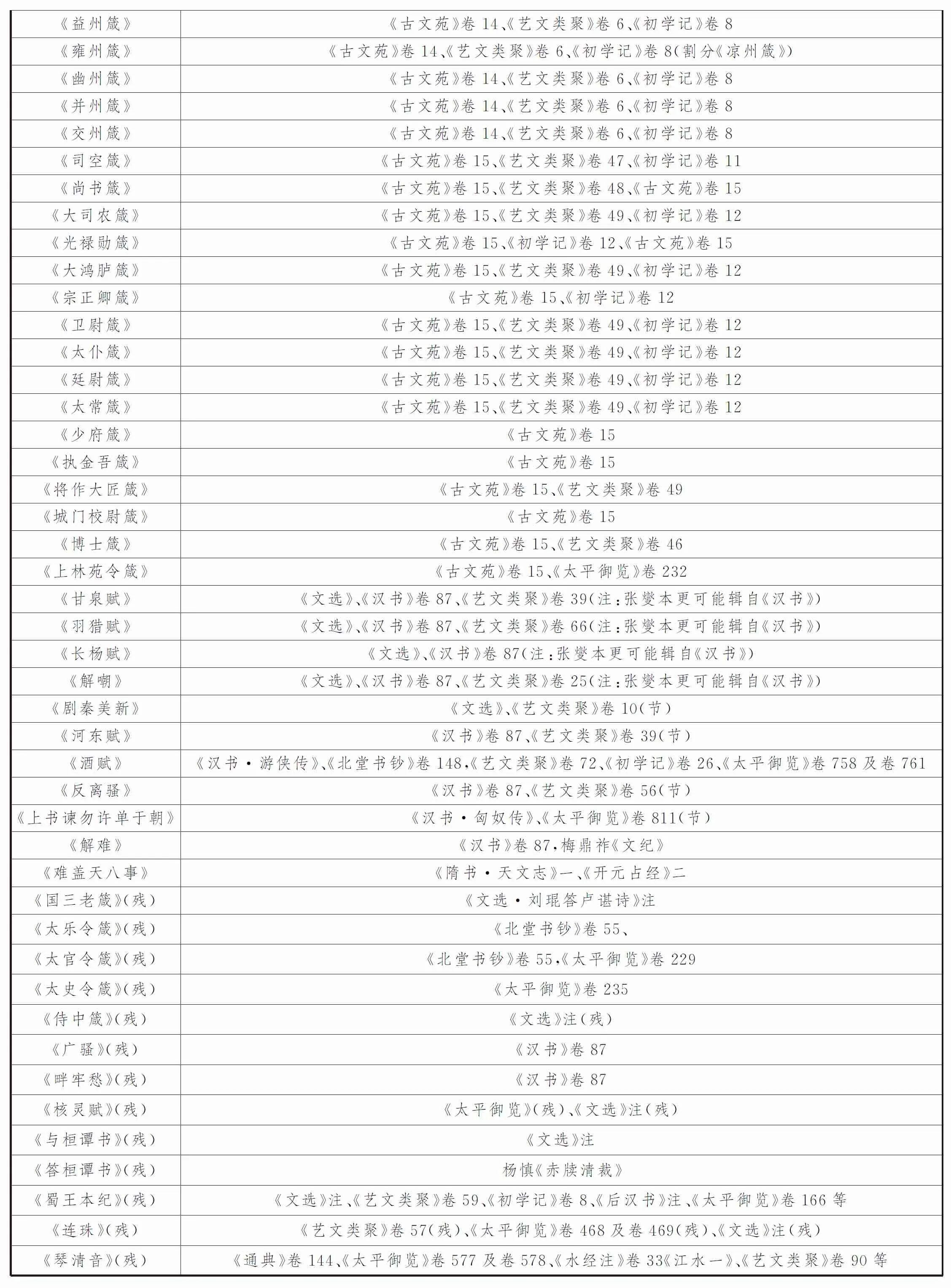

除了来自于《古文苑》《文选》《汉书》的扬雄作品外,明人辑本中的其他作品的辑录来源也大都可以通过文本对读来确定,此处不多作赘述。现在结合前文的考察,可将明人辑本《扬雄集》中的作品文献来源情况制表如下。

明人辑本《扬雄集》作品来源情况表

《太官令箴》(残)《北堂书钞》卷55,《太平御览》卷229《太史令箴》(残)《太平御览》卷235《侍中箴》(残)《文选》注(残)《广骚》(残)《汉书》卷87《畔牢愁》(残)《汉书》卷87《核灵赋》(残)《太平御览》(残)、《文选》注(残)《与桓谭书》(残)《文选》注《答桓谭书》(残)杨慎《赤牍清裁》《蜀王本纪》(残)《文选》注、《艺文类聚》卷59、《初学记》卷8、《后汉书》注、《太平御览》卷166等《连珠》(残)《艺文类聚》卷57(残)、《太平御览》卷468及卷469(残)、《文选》注(残)《琴清音》(残)《通典》卷144、《太平御览》卷577及卷578、《水经注》卷33《江水一》、《艺文类聚》卷90等

四 小结

基于以上的考察,可知《扬雄集》古本虽早已亡佚,但自宋代以来相继有多种辑本产生。宋人辑本有五卷本与六卷本两种,明人辑本则有三卷本、六卷本、五卷本、一卷本四种。四种明人辑本中的《蜀都赋》《太玄赋》《逐贫赋》《元后诔》《答刘歆书》《州箴》《官箴》皆辑自章樵本《古文苑》。而《文选》与《汉书》中共有的《甘泉赋》《羽猎赋》《长杨赋》《解嘲》《赵充国颂》五篇,汪本、郑本、张溥本皆据《文选》辑录,张燮本则据《汉书》辑录。《河东赋》《酒赋》《反离骚》《上书谏勿许单于朝》《解难》5篇作品,诸家皆辑自《汉书》。剩下的作品,则辑自《艺文类聚》《北堂书钞》《隋书·天文志》等文献中。而仔细比较四种明人辑本的目录及具体内容,可知四者之间并无直接的因袭关系。四库馆臣等谓张溥本因袭张燮本的说法,至少就《扬侍郎集》而言是不能成立的。换言之,文学总集之间即使在整体上可能存在因袭借鉴的关系,但具体到总集内部的各家乃至各篇文章,情况就可能会有所不同。以往学界从宏观上立论,只能说是大体不误。要想得出更为精确的结论,仍需进行更为细致的研究。我们相信,随着相关个案研究的逐渐增多,明人所辑录的各种文学总集之间的关系,应该会越来越清晰明朗。