系统性红斑狼疮伴视网膜脊髓谱系疾病服用羟氯喹发生黄斑病变一例

2020-01-17王宇田梅

王宇,田梅

遵义医科大学第一附属医院肾病风湿科,贵州 遵义 563000

硫酸羟氯喹(hydroxychloroquine sulfate,HCQ)作为一种抗疟药,具有抗炎、免疫抑制、免疫调节等功效,同时作为一种经济、安全、有效且耐受性极好的药物,其已成为治疗自身免疫性疾病的一线药物。虽然视网膜毒性已被认识多年,但真实发生率如何尚缺乏临床共识。本文通过对收治的1例系统性红斑狼疮伴视网膜脊髓谱系疾病发生羟氯喹黄斑病变的案例进行报道,旨在加深临床医生对该病的认识,并提高诊断和治疗能力。

1 病例简介

患者,女,40岁,1个月前无明显原因出现左眼进行性视物模糊伴双下肢乏力不适,随后又出现右眼视力显著下降,伴双眼眼痛及部分视野缺损。半个月前就诊于当地诊所,行输液治疗后(具体用药不详)双下肢乏力稍好转,但眼痛、视物模糊及视野缺损症状逐渐加重,因有系统性红斑狼疮基础病史,于2018年11月5日就诊我院肾病风湿科门诊,又因长期服用羟氯喹,在风湿科医生建议下眼科就诊,眼科眼底检查示:双眼中央峰反应密度减低,光学相干断层扫描(OCT)示“双眼药物性视网膜病变、双眼药物性黄斑病变”,详细眼部病变见图1~图3。

图1 正常人眼底荧光血管造影(FFA)下的眼底视图

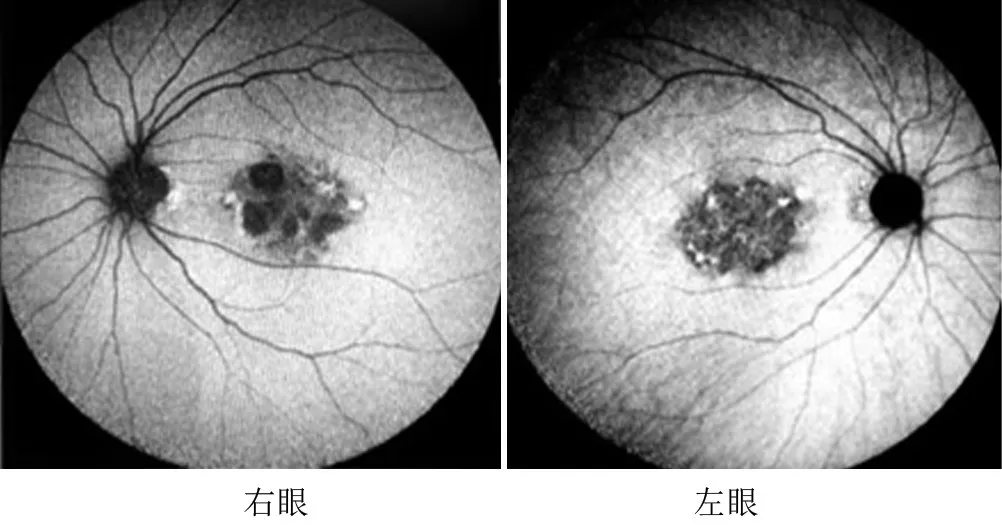

图2 患者双眼FFA下的眼底视图,双眼黄斑区自发荧光减弱,其边缘可见点状高荧光

图3 患者双眼应用光学相干断层扫描(OCT)检查所发现的视网膜黄斑病变,双眼黄斑区视网膜内层完整,外界膜及感光细胞层断裂,光感受器层消失,视网膜色素细胞层有破坏病灶,脉络膜反射增强

患者5年前于本院明确诊断系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎,长期服用“泼尼松、羟氯喹、维D钙片”等药物治疗,并规律复诊。羟氯喹初始口服剂量为200 mg bid,半年后减量为100 mg bid,否认近期服用其他视力损害药物史,否认高血压、糖尿病等疾病。查体:生命体征平稳,发育正常,头发稀疏,营养中等,神志清楚,颜面部蝶形红斑,颅神经:右眼裸眼视力-4.0(无光感),左眼裸眼视力-1.0(数值),右眼眼压11.9 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)(非接触),左眼眼压12.6 mmHg双眼角膜透明,右眼瞳孔直径5 mm,直接对光反射消失,左眼瞳孔4 mm,直接对光反射存在,心肺腹查体无特殊,全身多关节疼痛,双下肢乏力,双下肢对称性轻度水肿。辅查,血常规:白细胞3.36×109/L、血红蛋白92×109/L、血小板总数159×109/L;抗核抗体1:1 000,强阳性;抗核抗体谱,抗SM(+)、抗SSA(++)、RO-52(++);免疫球蛋白定量:IgG 20.10 g/L;补体C3 0.49 g/L;补体C4 0.10 g/L;甲功五项:血清游离三碘甲腺原氨酸(FT3)3.05 pmol/L、血清游离甲状腺素(FT4)11.58 pmol/L、脑脊液常规、生化未见明显异常;尿常规:尿蛋白阴性,尿胆原(+);肝功能、肾功能、血脂、乙肝五项、HIV+丙肝+梅毒正常;胸部CT:双肺少量间质性改变伴感染,右肺上叶前段及后段结节影,右肺下叶含气囊腔;MRI:C2~4椎体水平脊髓内小片状异常信号影,考虑脱髓鞘改变;颅脑核磁:双侧脑室后脚旁及左侧半卵圆中心白质高信号。诊断(1)系统性红斑狼疮活动性;(2)药物性黄斑病变;(3)视网膜脊髓谱系疾病。

治疗上予以停用羟氯喹、甲泼尼松龙1 g静脉点滴,1次/d,共3 d;上述500 mg静脉点滴,1次/d,共3 d;240 mg静脉点滴,1次/d,共3 d;120 mg静脉点滴,1次/d,共3 d。泼尼松60 mg口服,1次/d,共7 d;50 mg口服,1次/d,共7 d,及其他对症支持治疗(暂不详述),经过一段时间治疗,患者诉双眼视力稍好转,眼科视力复查:右眼裸眼视力-1.0,左眼裸眼视力0.02。

2 讨论

硫酸羟氯喹作为一种抗疟药,具有较好的抗炎、免疫抑制及调节机体免疫系统作用,它被证实具有抗血栓形成、抗增生(纤维化)、抗高脂血症和抗高血糖等特性[1],已被广泛用于治疗系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)、类风湿关节炎(rheumatoid arthritis)和其他自身免疫性疾病,尤其对SLE患者有极大的保护作用,可以改善预后、提高生存率[2]。但HCQ也有其毒副作用,视网膜毒性虽被认识多年,黄斑病变更是不可逆,但真实发生率报告不足,发病率往往被低估[3]。有文献报道:视网膜受损最先表现为黄斑前病变,继而视野改变或视野缺失,持续用药出现色素脱失区,形成特征性的公牛眼损害[4]。本案例对羟氯喹导致黄斑病变的确定是基于美国眼科学会2016最新发表的指南[3],结合HCQ视网膜病变的定义[5]:包括旁中心凹或中央凹的环感光体缺陷和或视网膜色素上皮细胞(retinal pigment epithelial cells,RPE)脱色素。诊断标准:(1)黄斑或黄斑外特征性光感受器缺陷,在周围或旁中心凹区域有或没有RPE缺陷;(2)OCT或双眼FFA区域(高荧光或低荧光处)相应的视野缺损。案例中OCT(一种广泛使用的眼部客观测试,可提供黄斑的横截面图像,并能够及早发现与结构异常相关的HCQ毒性[6])显示的眼部病变为外界膜及感光细胞层断裂,视网膜色素细胞层有破坏病灶,脉络膜反射增强,双眼黄斑区自发荧光减弱,符合HCQ视网膜黄斑病变的诊断标准。

在一项羟氯喹连续使用至少5年并通过视野测试或光谱域评估的2 361例患者的回顾性研究中,学者发现羟氯喹的毒性风险取决于每日剂量和使用持续时间:每日消耗剂量在4.0~5.0 mg/kg的,5年的毒性风险低于1%,10年的风险低于2%,但20年后增加到近20%[7]。通过询问病史,患者服用羟氯喹仅5年,第一次服用羟氯喹前曾于眼科进行基线眼底检查,事先排除存在眼科疾病后,才加用该药。然而羟氯喹用药史仅5年且用药剂量在安全范围内即出现相关毒副作用,确属少见病例。羟氯喹导致黄斑病变的毒性效应被认为是不可逆的,但如果在RPE发生变化之前识别出损伤,却可以保留视觉功能。本案例的独特之处也在于停止服用羟氯喹并使用激素冲击治疗后表现出视功能的改善,结合影像学检查(MRI)提示C2~4椎体水平脊髓内小片状异常信号影,颅脑核磁提示双侧脑室后脚旁及左侧半卵圆中心白质高信号,考虑患者在出现药物性黄斑病变同时合并视网膜脊髓谱系疾病[8],经过大剂量激素冲击治疗后,视网膜脊髓谱系疾病得以及时治疗,患者的视力得到一定的改善,但仍然较差(后期视力问题仍需继续追踪)。患者如果不是合并视神经脊髓系谱疾病,导致视力的急剧下降,及时通过OCT检查发现病变,也许HCQ引起的黄斑病变仍然没有被发现。

CONIGLIARO等[9]调查证实大多数患者发生HCQ毒性根本没有视觉症状,但如果持续药物暴露,功能性紊乱区域扩大,RPE就会受累,黄斑病变侵犯中心凹,最终会导致视力丧失。NIKA等[10]发现服用羟氯喹者在用药一年内进行眼部病变初筛的概率低于50%,33%的高危患者在整个5年的研究中没有进行过任何检测。YAM等[11]和OZAWA等[12]发现过度的光吸收会损害视网膜,而叶黄素和玉米黄质两个营养素在黄斑病变中具有管理价值,这些东西沉积在中央视网膜内以吸收短波长光并减少氧化损伤,因此对服用HCQ患者可以提出这样的建议:在阳光下度过时戴帽子,多食富含叶黄素和玉米黄质的蔬菜(叶黄素和玉米黄质在菠菜,羽衣甘蓝和其他绿叶蔬菜中浓度很高)。

通过对本案例的报道及相关文献复习发现,个体差异不同,不论基础疾病如何,只要开始服用HCQ,就应进行基线眼底检查,以排除先前存在的黄斑病变,对接受适宜剂量且无主要危险因素的患者,在HCQ治疗五年后应开始进行一年一次的筛查;对具有主要危险因素[13](伴有肾病,肝脏疾病或体重低,原有视网膜疾病、黄斑病变和同时服用他莫西芬)的患者,可以考虑更频繁的筛查,以便在RPE损伤之前早期识别出视网膜病变,停止HCQ的使用。OCT作为一种非接触性、非侵入性、可重复性好的诊断技术,可以提供对视网膜变化的敏感检测,记录光感受器损失和RPE受累,当服用羟氯喹的患者在OCT图像上发生视网膜色素改变或甚至外部视网膜改变时,表明视网膜外层已经严重受损[6,14-16],因此该项检查对黄斑部疾病的诊断具有重要意义。

综上所述,HCQ视网膜病变不可逆,目前没有特效治疗方案,日常防护、定期筛查、早期发现是防止病情进展的关键。希望通过本案例能加深临床医生对HCQ毒性的认识,并提高对疾病的诊断和治疗能力。