马凡综合征一家系临床研究和FBN1基因突变分析及产前诊断

2020-01-16康健捷王显悦莫桂玲王晓武马涛林曦张本张卫达杨红军

康健捷 王显悦 莫桂玲 王晓武 马涛 林曦 张本 张卫达 杨红军

中国人民解放军南部战区总医院1神经内科,3心脏外科(广州510010);2中国人民解放军海军军医大学研究生院(上海200433);4广州金域检验中心有限公司(广州510010)

马凡综合征(Marfan syndrome,MFS)是一种常染色体显性遗传的结缔组织病,发病率约2~3/10 000,其中有家族遗传病史的病例占70%~75%[1]。MFS的典型临床表现主要包括心血管系统,其次是眼和骨骼系统。心血管系统受累的部位主要为升主动脉或主动脉根部扩张及其相关的并发症,如动脉夹层、动脉破裂和猝死,以及二尖瓣病变所致的二尖瓣关闭不全;眼部可出现晶状体脱位、视网膜脱离和高度近视;骨骼系统的典型特征为身材瘦长、蜘蛛脚样指(趾)和脊柱侧凸等;另外,MFS也可累及皮肤、肺、中枢神经系统。至今,MFS的发病原因尚不完全清楚,目前研究显示约90% ~ 95%MFS家系可发现FBN1基因突变[1-3]。但在不同家系之间,MFS患者的临床表现存在多样化特点,即使在同一家系的不同患者之间,其受累部位和严重程度也存在着较大的表型差异。因此,本研究描述一家系8例MFS患者的临床表现,确定其临床表型及遗传方式后,提取先证者及其家族成员外周血DNA,用PCR和DNA测序技术检测FBN1基因外显子中的潜在突变,并对1例MFS孕妇进行产前诊断。

1 对象与方法

1.1 家系调查先证者Ⅲ7为男性,广东籍汉族人,因“背部剧烈疼痛6 h”于2017年1月20日收住我院心脏外科,经主动脉CT检查,确诊为主动脉夹层(I型),同时发现其存在高颧弓长脸、蜘蛛指和家族成员猝死情况,先证者的外婆、母亲、姨妈及舅舅在47~59岁猝死。患者姐姐曾在2015年12月27日因“背部剧烈疼痛19 h”确诊为主动脉夹层(I型)转到我院住院诊治,诊断为主动脉夹层(I型),急行带主动脉瓣人工血管升主动脉置换术(Bentall手术)、主动脉夹层全弓置换、降主动脉腔内隔绝术,存活至今。遂展开家系调查,该家系4代共有8例患者发病,男3例,女5例。对存活家族成员进行心血管系统、眼和骨骼系统全面的检查以及遗传学筛查,结合其临床体征和检查结果,确定先证者的亲属是否为MFS患者。根据Ghent标准[4],对于家族史阳性者,在心血管、眼部、骨骼系统3个系统病变中,要求有两个系统病变符合MFS的特征表现,即可确立诊断。最终确立了患者MFS的诊断并绘制了家系图(图1)。

图1 马凡综合征家系图Fig.1 Pedigree of the family with Marfan syndrome

1.2 试验对象家系中Ⅰ2、Ⅱ1、Ⅱ3、Ⅱ10、Ⅲ2、Ⅲ7、Ⅲ18、Ⅳ1为患者,共8例(其中Ⅰ2、Ⅱ1、Ⅱ3、Ⅱ10已故),另10例来自于上述该家系的第3代以及第4代的无症状“健康”个体:Ⅲ4、Ⅲ6、Ⅲ10、Ⅲ11、Ⅲ12、Ⅲ13、Ⅲ14、Ⅲ17、Ⅲ20、Ⅳ4。

1.3 试验方法

1.3.1 知情同意向所有接受临床检查和申请基因诊断者详细说明基因测试的目的,并讲解基因测试可能出现的结果,严格遵循赫尔辛基宣言,保证尊重其隐私权,保守秘密。所有的临床检查与实验室检查均取得家系成员的书面知情同意。

1.3.2 一般资料对所有实验对象进行心血管系统、眼和骨骼系统的检查全面的体检,包括超声心动检查,眼科检查和脊椎正侧位X光片检查,部分患者以进行对比剂增强计算机断层扫描(computed tomography,CT)的方法以观察记录升主动脉内径及评估累及的范围。

1.3.3 对该家系FBN1突变分析和产前诊断第一步:对先证者进行FBN1突变的检测;第二步:确定FBN1突变位点后,对家族中其他申请基因诊断者进行该位点的检测,以证实该突变点为该家族MFS致病的分子基础;第三步:对MFS孕妇的羊水细胞DNA/RNA进行FBN1该位点检测,以便明确胎儿是否遗传该致病突变。

2 结果

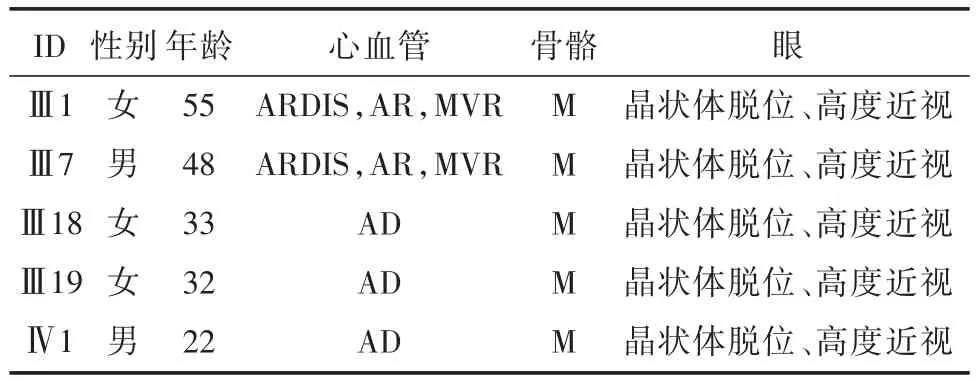

2.1 临床检查结果该家系共有8例患者,Ⅰ2于59岁猝死、Ⅱ1于54岁猝死、Ⅱ3于55岁猝死、Ⅱ10于47岁猝死,生前体型瘦长、驼背,曾被诊断为“高度近视、心脏病、高血压病”。存活患者Ⅲ2、Ⅲ7、Ⅲ18、Ⅳ1均具有MFS典型的心血管系统损害、眼部表现和骨骼系统表现(表1)。先证者Ⅲ7具有高颧弓头长畸形、脊柱侧弯畸形、蜘蛛脚样指(趾)(图2)。先证者Ⅲ7入院后立即行带主动脉瓣人工血管升主动脉置换术(Bentall手术)、主动脉夹层全弓置换、降主动脉腔内隔绝术,术后出现四肢瘫痪,诊断为脊髓梗死,并出现纵膈感染,术后一个半月死于多器官功能衰竭。Ⅲ2行带主动脉瓣人工血管升主动脉置换术(Bentall手术)、主动脉夹层全弓置换、降主动脉腔内隔绝术,术后出现纵膈感染,住院治疗6个月,存活至今,随访3年,目前生活自理。

表1 MFS家系患者心血管系统、眼部和骨骼系统的临床表现Tab.1 Clinical manifestations of MFS family

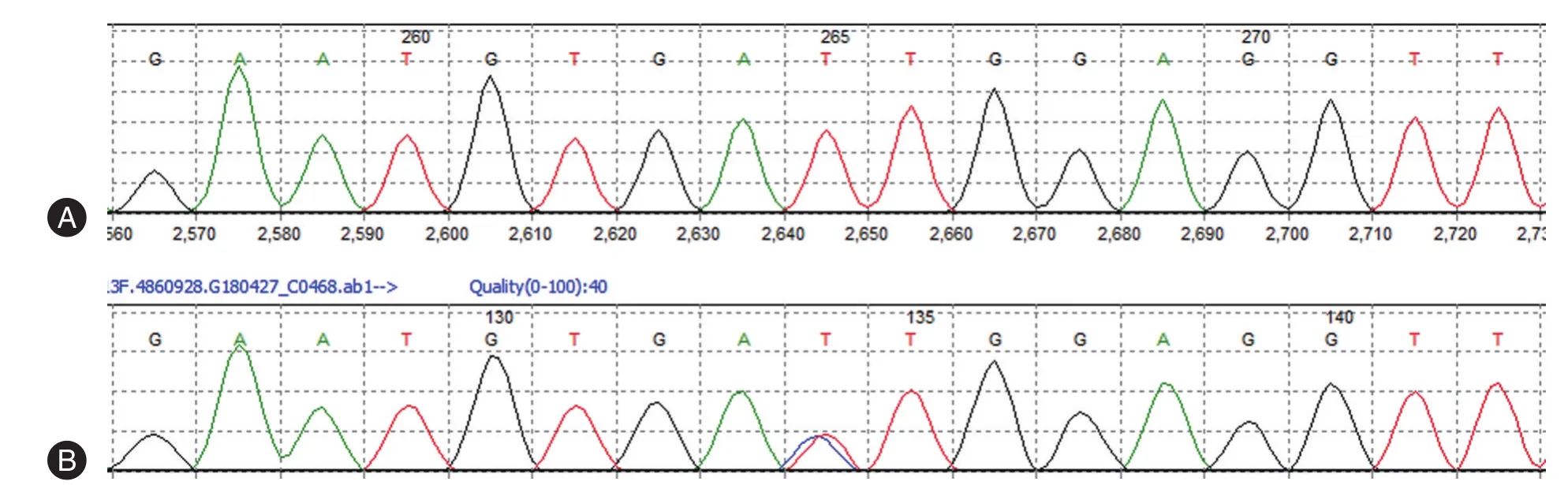

2.2 该家系基因突变位点及其类型分析检测先证者Ⅲ7的FBN1发现错义突变c.6554T>C(p.Ile2185Thr)(图3)。该突变为已报道的MFS致病突变[3]。该突变在家系中验证结果显示:所有患者都携带该突变,而表型正常者Ⅲ4、Ⅲ6、Ⅲ10、Ⅲ11、Ⅲ12、Ⅲ13、Ⅲ14、Ⅲ17、Ⅲ20、Ⅳ4则不携带该突变。

图2 先证者Ⅲ7的临床图片资料Fig.2 Clinical photographs ofⅢ7

图3 FBN1基因突变检测结果:c.6554T>C(p.Ile2185Thr)杂合突变Fig.3 Mutation of FBN1 gene(note:sequencingdirection was reversed)

2.3 产前诊断Ⅲ18羊水细胞DNA的PCR产物测序显示,FBN1发现错义突变c.6554T>C。羊水细胞培养后RT-PCR产物测序显示,携带FBN1基因的c.6554T>C突变。

3 讨论

MFS在1896年被首次报道,并以发现者Marfan名字命名[5],病变部位可累及心血管系统、眼部和骨骼系统等多个器官的结缔组织。从该家系的调查结果分析,家系四代共8例患者,经详细的临床检查,确诊为MFS。4代人中均有患者,男、女均发病,患者父母有一方患病,可确定其遗传规律符合常染色体显性遗传。FBN1基因定位于15q21.1,基因全长235 kb,含外显子65个,mRNA包含9 749个核苷酸,其编码的原纤维蛋白-1(FBN1)是一种由2 871个氨基酸残基组成的糖蛋白,而糖蛋白是构成细胞外微纤维的主要蛋白之一,因此FBN1基因突变将会影响微纤维的结构和功能[1-3]。所以,本研究提取先证者及其家族成员外周全血基因组DNA,用PCR和DNA测序技术检测存在于FBN1外显子中的潜在突变。先证者Ⅲ7的FBN1发现54号外显子存在错义突变c.6554T>C(p.Ile2185Thr),所有患者都携带该突变,而表型正常者则不携带该突变。该突变于2007年首次被报道[3],此位置的编码氨基酸高度保守,而该变异为错义突变,会使所编码蛋白质第2 185位氨基酸由Ile变成Thr,最终影响了微纤维的结构和功能,从而导致临床症状的出现。因此本研究的突变位点明确,为家系成员的早期诊断、预后、遗传咨询和致病基因携带者的预防管理提供了有力的分子依据。本研究中Ⅲ18正处于育龄期,通过对患者长期随访和反复宣教产前诊断的意义,在患者怀孕后,同意进行产前诊断。检测胎儿羊水细胞的DNA与羊水培养细胞RNA均可发现FBN1基因该家系的致病突变位点,该MFS孕妇的胎儿被确诊遗传有该FBN1的致病突变,这个MFS的产前诊断阳性结果可以给双亲决定是否终止妊娠提供参考,最终,该MFS孕妇及其家属决定终止妊娠。MFS的产前诊断技术有利于指导有MFS的家庭生育健康的婴儿[6],阻断缺陷基因在MFS家族中的延续,对患病家族的优生优育至关重要。

另外,研究[7]显示,MFS青少年患者由于存在高度近视、骨骼系统发育异常、高血压、心脏瓣膜疾病等临床表现,在生理功能方面存在局限性,导致患者在学校、运动、休闲和人际关系方面与同龄人保持同步方面存在困难,此外,患者自尊形象受损、情绪因素、对马凡氏综合征医学知识了解的匮乏,都进一步对患者的学习工作能力起到了阻碍作用。这就需要对MFS青少年患者加强宣教,以提高MFS青少年患者对疾病的认识,并进行针对性的医疗,如降压药物治疗,眼部手术[8]和脊柱畸形矫正手术[9]等,并制定有针对性的身体、心理、教育和环境支助方案,以改善MFS青少年患者的身体机能和提高生存质量。在MFS心血管系统的临床症状中,心脏瓣膜功能不全引起的心力功能衰竭,严重影响MFS患者的生存质量,而升主动脉扩张和主动脉夹层是最为常见也最危及生命的心血管系统受累表现[10],回顾性研究显示,对于FBN1基因突变导致的MFS,升主动脉扩张和主动脉夹层的患病率随着患者年龄的增长而增加,从30 ~ 60岁,患病率从53%上升至96%[11],研究已证实,高血压病是主动脉夹层发生的独立危险因素[12],因此,β受体阻滞剂和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂均能够通过降低血压改善主动脉扩张和主动脉夹层的进展速度和预后[13],而预防性手术治疗能防止因主动脉夹层破裂而猝死,是最为有效的治疗方法。JANUZZI等[14]根据有无合并MFS将主动脉瘤患者分为两组,并对患者的发病年龄、预后等情况进行了对比研究,结果发现动脉瘤合并MFS患者的发病年龄更低,病死率更高,对合并MFS的胸腹主动脉瘤患者进行手术修复可以改善其预后,推荐对合并MFS的动脉瘤患者给予预防性的手术以降低病死率。本研究中Ⅲ18和Ⅳ1目前均存在主动脉根部扩张,随着年龄步入中老年,进展为主动脉夹层的风险逐渐增大,需要长期严密的随诊,定期复查心脏彩色超声和主动脉CT等检查,根据主动脉根部扩张程度和血压升高的程度选用β受体阻滞剂和/或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂以改善其病情进展速度和预后,并及时评估是否需要针对主动脉根部扩张进行预防性手术干预,避免贻误手术时机而出现主动脉破裂导致猝死,或主动脉夹层波及升主动脉、主动脉弓、降主动脉范围过大,影响脊髓血供而引起脊髓梗死导致截瘫[15],影响双下肢血供而出现下肢缺血性损害。另外,主动脉夹层范围过大也增大了手术操作的复杂程度、增加手术时长,从而使得植入物感染、术后脊髓梗死等并发症几率和术后夹层动脉瘤复发几率大为增加。有研究显示,主动脉动脉瘤的大小和扩张程度是手术干预时机选择的重要决定因素,对于无症状的MFS患者,当其主动脉的最大横截面积(cm2)与身高(m)之比>10时是进行预防性手术的最佳时机[16]。MARTÍN 等[17]对397例MFS患者进行了为期(5.6±2.7)年随访研究,56例患者接受了择期主动脉瘤手术修复手术,无住院死亡,未手术患者猝死7例,急性主动脉夹层手术后存活4例。主动脉直径>40 mm时主动脉事件(死亡、主动脉剥离或主动脉破裂)的风险增加,直径40~44 mm的风险增加0.3%/年,直径45~49 mm的风险增加1.3%/年,直径≥50 mm的风险增加5.2%/年。从而推荐当主动脉根直径超过45 mm时,进行早期手术是合理的。

值得注意的是,虽然MFS在临床上具有高度外显率,但临床表现型较为复杂,异质性很大。既使在是同一家族中同一等位基因的突变也会导致不同个体表型的严重程度有所不同,表现为不规则显性,这提示MFS的发生除了基因突变的基础外,也可能还有其他的影响因素,如环境因素等也可能影响其表型。已有研究[18]发现,单纯的正常原纤维蛋白相对量的减少可能引起患者的表现型较温和,而原纤维蛋白的聚合异常将会干扰微纤维的结构从而造成临床严重的表现型。

综上所述,因为MFS患者的心血管系统、眼部和骨骼受累随着年龄的增长而逐步加重,所以通过临床辅助检查和遗传学筛查进行早期诊断和早期干预治疗,对于防止患者猝死的不良结局、提高生存质量以及MFS家族的优生优育至关重要,值得临床医师的高度关注。尤其是对于中老年高血压患者,若伴有高度近视、身材瘦长、蜘蛛指(趾),应注意详细询问家族史,推荐完善心脏彩超、主动脉CT等检查,尽早进行基因检测以确诊MFS,并对患者进行长期严密随诊,给予降压药物治疗和/或对主动脉根部进行预防性手术治疗,以延长生命和提高生存质量。