问题驱动下的物理深度学习策略研究

2020-01-15施叶军

施叶军

摘 要:在课堂教学中落实物理学科的核心素养是课程改革的根本目标,文章基于核心素养视角,提出问题驱动下的物理深度学习:以高阶思维的发展和实际问题的解决为学习目标,强调情境与问题的综合运用,通过系列问题来组织和推动学习过程,即整个物理教学设计均以问题为导向,创设问题情境,通过问题进行任务分解,通过问题设计进行深度学习,通过问题解决培育物理学科的核心素养。

关键词:问题驱动;深度学习;核心素养;素养分析

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 收稿日期:2020-06-29 文章编号:1674-120X(2020)33-0072-03

一、研究缘起

核心素养视角下的物理课堂以促进人的发展为根本依据,而知识是素养的载体,这要求我们挖掘知识的内涵,关注知识背后的知识。课堂是学生获取知识、培养素养的重要阵地,解决问题、获得新知是获取知识的最佳途径。这就对物理教学中的问题设计提出了全新的要求:问题情境创设要基于事实,问题分析要促进学生思维拓展,问题解决要促进学生发展。

二、概念界定

我们提出的问题驱动下的物理深度学习,即整个物理教学设计均以问题为导向,创设问题情境,通过问题进行任务分解,通过问题设计进行深度学习,通过问题解决培育物理学科的核心素养。

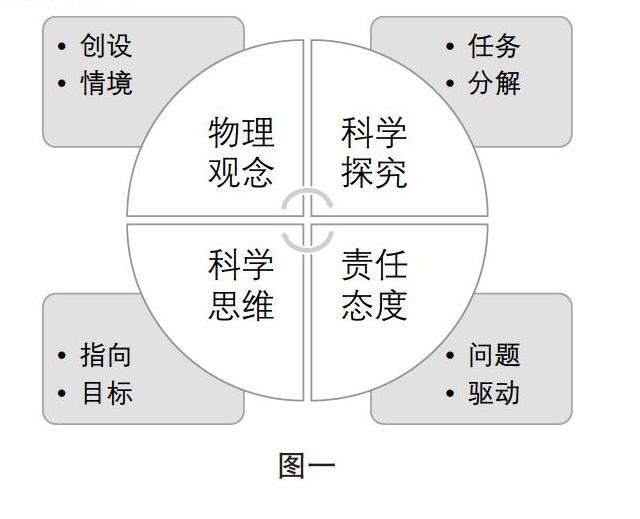

创设的情境中蕴含着学习任务,创设基于原始问题的物理情境能凸显研究问题的真实性与生活性。问题驱动推动着深度学习,问题驱动的设计强调通过系列问题(问题串)来推动学生的深度学习,使其完成主动建构。问题解决强调情境与问题的综合运用,以解决实际问题为学习目标,培养学生的高阶思维,指向物理学科的核心素养。因此,我们提出的问题驱动下的物理深度学习的教学设计关系可以用图一表示。

三、操作策略

深度学习的过程也是问题设计的过程,精心设计问题,把知识转化为问题,将问题融于情境之中,做到知识问题化、问题情境化,让学生在物理情境中思考问题,通过质疑、分析、推理、建模等进行主动建构,从而在解决问题中落实素养目标。

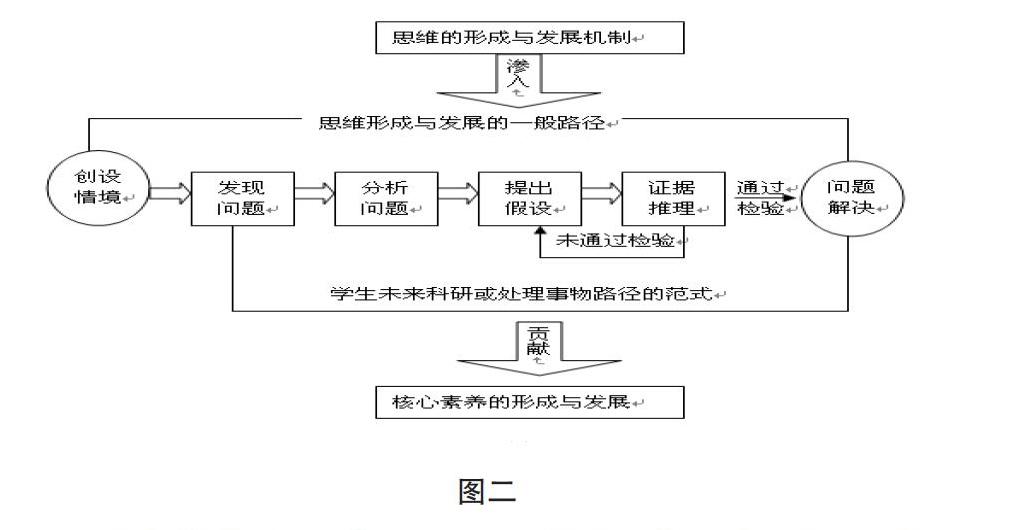

在深度学习中,教师可通过问题驱动学生的深度学习,发展学生的高阶思维,促进学生核心素养的形成与发展,把核心素养的落实渗透于整个问题设计与解决的过程之中。我们对物理学科的核心素养进行了层级分类,以便在教学中针对不同内容落实不同素养。整个问题驱动教学设计如图二所示。

根据物理教学目标的不同,我们可以根据教学任务的特点研究问题驱动下深度教学的操作策略。

(一)创设情境型问题,激发探究动力

物理学的许多知识广泛应用于社会生产与生活之中,基于物理学科的特点,我们在物理课堂中创设真实的社会生活情境,将知识融于情境中。在教师引导学生对情境问题进行分析的过程中,学生既培养了筛选有效信息、运用知识解决问题的能力,也树立了“物理源于生活,又高于生活”的学习观。

例如,在交变电流的教学中,教师可以根据教学内容和学生的认知起点,巧借“地磁”情境,创设磁生电的情境问题,激发学生的探究动力。教学设计如下:

【创设情境】任务一:定性认识交流电——创设情境生活化。

问题1:地球磁场的分布特点是什么?能否利用地磁场产生电流?

问题2:如何设计实验器材?(绕制一个多匝矩形线框,设置转动轴)

问题3:如何进行实验操作?(使线框匀速转动,用微电流传感器测定电流)

问题4:如何分析实验现象?(产生变化的电流,定性分析电流大小)

设计意图:教师以生活中的地磁场为实验磁场,通过理论的分析与实践的设计操作,将物理知识融入生活中,以生活化的情境创设激发学生探究的兴趣。

【主动建构】任务二:定量探究交流电——主动建构模型化。

问题5:画出线框转动一周的过程中四个特殊位置(上下左右)的平面图。

问题6:在矩形线框转动过程中,找出产生感应电动势的边长(即电源)。

问题7:在矩形线框转动过程中,电流的最大值与最小值的位置是?

问题8:在矩形线框转动过程中,电流的方向如何变化?

问题9:在矩形线框转动过程中,磁通量φ及φ的变化率的特点?

设计意图:教师由定性分析到定量的分析,激发了学生的探究动力,通过情境分析,由复杂到抽象的分析,提高了学生分析问题的能力,培养了学生的高阶思维能力和物理模型能力。此外,教师通过设置层级合理、层层深入的问题,引发了学生的认知冲突,提高了学生解决真实问题的能力。

【问题解决】任务三:课后体验交流电——问题解决生活化。

问题10:设计能发电的跳绳。(用导线作跳绳)

问题11:如何判断电流的产生?(应用灵敏电流表)

问题12:如何设计增大电流?(应用网线首尾相连增加导线数量)

设计意图:将设计一根能发电的跳绳作为学生的课外探究任务,提升学生科学研究物理问题的能力;同时让学生体验“物理源于生活,又服务于生活、应用于生活”的理念,体会物理知识的实用价值。

【素养分析】在物理课堂中,教師通过创设基于社会生活的情境问题,激发学生的探究积极性,唤醒学生思维的兴奋度。这对培育学生的科学思维、科学探究能力有十分积极的作用。

(二)创设递进型问题,帮助知识建构

学生对知识的建构是一个螺旋上升的过程,认知水平也是一个从简单到复杂、由感性到理性的过程。因此,教师可以创设“递进型”问题,帮助学生进行知识建构,通过问题串,来引导学生由点及线、由线及面地构建知识网络与体系,促使知识向关键能力转化。

以摩擦力教学为例,我们在探究静摩擦力和滑动摩擦力的产生条件时,设置“递进型”问题,组织比比谁的力气大的活动,即将一根一米长的玻璃棒一端涂有洗洁精,请上一男一女两名学生进行“拔河”比赛。

【创设情境】任务一:摩擦力产生的条件初探——创设情境真实化。

问题1:猜猜男生与女生谁能取得“拔河”比赛的胜利?

问题2:两名同学与玻璃棒间有摩擦力吗?什么时候才受到摩擦力作用?

问题3:他们的手和玻璃棒间的摩擦力是同类摩擦力吗?

设计意图:学生通常会认为,静止的物体受到静摩擦力影响,而运动的物体间存在滑动摩擦力。教师应通过设置情境,让学生暴露错误,引发认知冲突,再纠正错误,强调摩擦力的本质问题,让学生加深理解。

【主动建构】任务二:摩擦力概念的精准理解——主动建构深度化。

问题4:静摩擦力一定发生于静止的物体之间吗?

问题5:运动的物体受到的摩擦力一定是滑动摩擦力吗?

问题6:如何精准理解滑动摩擦力中的“动”与静摩擦力中的“静”?

问题7:摩擦力产生的条件如何表述?

设计意图:教师通过问题的层层深入,来引发学生对摩擦力这一中心问题的深度思考和讨论,在问题的解决过程中帮助学生进行知识建构,深入理解摩擦力这一物理观念,同时也将对知识本身的理解向高阶思维进化。

【问题解决】任务三:摩擦力实例的分析研判—— 问题解决迁移化。

问题8:汽车的前后轮摩擦力的分析判断。(驱动轮在后)

问题9:汽车上花纹的作用分析。(轮胎的花纹起到排水的作用,防止打滑)

问题10:汽车轮胎上各个参数的分析。(195 65 R16 91V)(四位数字如4420)

设计意图:教师设计具有真实背景与开放性的问题,让学生通过观察生活中的物理现象,获得与物理过程相关的体验,理解物理概念,通过问题的解决将物理知识同化,培养学生科学探究的能力。

【素养分析】物理观念是物理学的基础,我们在课堂教学中如果仅仅是进行知识的平直传递,没有唤起学生的认识冲突,就很难让学生做到对知识进行系统的建构与同化,也很难培养学生的物理学科核心素养。

(三)创设质疑型问题,突破思维定式

深度学习是基于理解的学习,如果在学习过程中缺乏对物理规律等知识的深度思考,仅对知识形成表面化认知,会于无形中形成错误的物理观念,所以教师应创设质疑型问题,培养学生的质疑、反思能力,帮助学生有效地突破思维定式。

例如,在进行“超重与失重”现象教学后,教师会发现学生对“超重与失重”的理解是有固定性思维缺陷的。为弥补这一类思维定式引起的理解缺陷,我们在教学中可以通过设计一系列质疑型问题,帮助学生突破思维定式。

课前准备实验器材:在装满清水(里面滴几滴红墨水,增加实验效果)的可乐瓶侧面沿同一竖直面开几个小孔(在瓶盖上打一个孔与大气相通),我们会看到几柱水流从侧面喷射出来的现象。

【创设情境】任务一:超重与失重现象初探——创设情境简易化。

问题1:如何操作实验,可以使水不从侧面喷射出来?(向下自由下落时)

问题2:如果瓶子向上竖直抛出,水是否会加速从侧面喷射出来?(实验验证)

设计意图:教师通过设计正向思维实验,让学生体验成功;再设计逆向实验,打破学生的思维认知,引发认知冲突,激发学生的探究欲望。

【主动建构】 任务二:超重与失重现象深析——主动建构层次化。

问题3:如果将瓶子水平抛出,水是否会加速从侧面喷射出来?(实验验证)

问题4:如果将瓶子斜向上抛出,水是否会加速从侧面喷射出来?(实验验证)

问题5:如果将瓶子斜向下抛出,水是否会加速从侧面喷射出来?(实验验证)

设计意图:教师在教学中通过进行同一装置的实验,层层推进实验演示,产生了更具质疑性的新问题,不断激发学生对“超重与失重”现象进行深度思考,最后学生得出“当加速度竖直向下时,物体处于失重的状态,与速度的方向无关”的结论,这是一种超越表层学习的深度生成。

【问题解决】任务三:超重与失重现象展析——问题解决拓展化。

问题6:游乐园中的游客乘坐蛙跳机时的超重与失重分析。

问题7:分析小汽车过桥顶与涵洞时的超重与失重。

问题8:观看影片《流浪地球》与《火星救援》片段,分组讨论影片中的超重与失重现象。

设计意图:在进行概念与规律的学习后,拓展与实践是概念与规律深度生成的必经之路。学生通过分析物体在直线运动、曲线运动和太空中运动时出现的“超重与失重” 现象,加深对“超重与失重”现象的本质认识,培养应用科学思维解决物理问题的高阶思维,突破“想当然”的思维定式。

【素养分析】物理概念与规律是物理学科的核心内容,同时也是学生核心素养落实的重要载体。我们在课堂教学中应通过质疑型问题的驱动,纠正学生思维定式带来的理解上的偏差,让学生掌握物理规律的本质,实现从知道物理规律向应用物理规律层级的飞跃。

四、效果分析

深度学习的意义在于帮助学生理解物理的学科思想、学科思维和学科价值,这需要我们在教学中将情感与态度等非认知素养融入教学之中,通过问题解决基于真实、基于复杂的实际问题,使教学过程成为学生认知素养与非认知素养协同发展的过程。

(一)培养学生的问题意识

问题驱动下的深度学习,是根据教学要求,结合教学内容,科学地创设问题情境,引导学生参与课堂,主动生成知识的一种教学方式。学生在真实的问题情境中通过发现问题—研究问题—解决问题,系统建构知识,发展综合能力,进而培养发现问题、解决问题的能力。

(二)增强学生的探究能力

通过问题设计、问题串的驱动,让学生在一个个与“前概念”相矛盾的问题情境中前行,更好地激发学生的探究欲望。让学生基于问题引导,探索知识,掌握技能,学会思考,学会合作,学会学习。学生通过物理问题的探究,培养了科学探究素养,培养了科学态度与责任,增强了探究能力。

(三)培育学生的核心素养

深度学习理念指导下的课堂教学,以学生核心素养培养为目标,旨在构建深度的学习课堂,改革教学的方法与过程,关注学生个体知识的建构和应用,创设有利于学生能力发展的学习和真实情境。在深度学习中让学生运用科学方法去解决实际问题,能够帮助学生实现学习迁移,促进学生主动、深入地学习,从而在问题解决中培育学生的核心素养。

参考文献:

[1]吴志明.促进深度学习的问题驱动教学研究——以“光的直线传播”为例[J].中学物理教学参考,2017,46(12):4-6,10.

[2]刘 林.基于物理学科核心素养的创设问题情境教学设计的研究——以“向心加速度”为例[J].物理教学探讨2019,37(5):1-4.

[3]赵志霞.积极创设问题情境 优化物理教学设计[J].吉林省教育学院学报·中学教研版,2009(10):94.

[4]李 伟,于海波.引导学生深度学习 提升学科核心素养——以《平抛运动》教学设计为例[J].湖南中学物理, 2019,9(1):67-70.

[5]董昱珠.中學物理摩擦力的教学探索[J].教育实践与研究,2019(35):42-44.

[6]赵 军.中学物理实验教学方法浅析[J].南北桥,2019(23):196.

[7]王万福.高中物理教学中学生抽象思维能力培养探讨[J].活力,2019(24):349.

[8]黄成斌.物理课程对中学生行为习惯的影响[J].活力,2019(24):305.

[9]陈 超,白 静,张宣妮.中学物理实验管理与实验教学[J].科技风,2019(34):70-71.

[10]刘肖凯.浅谈中学物理欧姆定律[J].中外交流,2019,26(41):297.

[11]刘常喜.物理教学中学生创新能力的培养[J].青春岁月,2019(33):145.

[12]余 锋.基于生活化的中学物理教学研究[J].中外交流,2019,26(45):216-217.