干旱对夏玉米根冠及产量影响试验

2020-01-15王志伟霍治国

李 燕 王志伟 霍治国 陈 辰

1)(山西省气候中心, 太原 030000)

2)(中国气象科学研究院, 北京 100081)

3)(南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044)

4)(山东省气候中心, 济南 250031)

引 言

玉米位居中国粮食作物种植面积及产量之首,播种面积和产量约占粮食作物总面积和总产量的33%和36%,在中国粮食生产中的地位举足轻重[1-3]。干旱是影响中国农业生产最严重的气象灾害,导致的损失占气象灾害损失的53%[4-5]。近几十年来,中国北方地区增暖显著,干旱化趋势明显,水分条件成为制约玉米生产的最主要因子[6-8]。山东和河北大部、山西南部为夏玉米最适宜种植区[9-10]之一,其种植收入也是农民主要且相对稳定的经济来源。因此,研究该区域玉米对土壤水分的响应规律,探明不同生育时段不同程度干旱对玉米生产的影响,对保障粮食安全、助力农民增产增收、进行合理灌溉等意义重大。

有关干旱对玉米的影响研究主要集中在对长势特征、光合特征、产量变化等方面。对长势特征的影响,水分亏缺显著抑制了玉米植株的生长和叶面积的扩展,对株高的抑制作用,不同生育期表现为拔节孕穗期影响最大,抽雄期大于苗期[11]。对光合特征的影响,各生育时期光饱和点及最大净光合速率,遭受干旱时下降[12],苗期干旱对光合速率和蒸腾速率的影响为负效应[13]。对产量形成的影响,在土壤相对湿度为55%~60%条件下,各个生育时段干旱均导致玉米产量下降,程度由重到轻依次为抽雄期、拔节期和苗期[14]。玉米受到水分胁迫时,细胞膨压发生改变,产生一系列的生理生化反应,降低收获指数,造成减产[15]。拔节-抽雄期、抽雄-乳熟期土壤相对湿度在40%和60%条件下,抽雄-乳熟期对产量的影响更大[16-17],在拔节、抽雄后分别控水20 d,27 d,抽雄期持续干旱对产量的影响大于拔节期[18],连续干旱持续21~33 d后,玉米的株高、茎粗等发生显著变化,产量显著降低[19]。夏玉米生长对土壤干旱过程的响应敏感性表现为生理特征最大,生物量积累次之,形态特征最小[20]。

关于表征作物干旱的指标研究,主要有作物水分亏缺指数、降水量指标、气象干旱指数及土壤水分改进作物发育进程模式等[21-23]。土壤水分是作物生长最直接的影响因素,是表征干旱程度的重要指标。但土壤水分是复杂的动态变化过程,目前的研究成果多是基于田间试验的某一生育时段土壤水分变化对作物的影响分析,而实际生产中干旱有累积效应,其影响程度与土壤水分开始下降时的土壤相对湿度初始值及初始时间,达到一定干旱水平的土壤相对湿度值、所需时间,达到该干旱水平后的持续时间以及干旱所处的生育时段等密切相关[24]。此外,以往有关作物干旱试验研究的土壤相对湿度控制水平相对较单一,试验时间大多为1~2年,代表试验点多为单个,单点单年试验存在水分难以达到预期、控制水平少等问题,尤其大田状态下,通过多个试验点经过多年连续试验,且在大田条件下得到较丰富控制水平的研究成果较少。

本文选取夏玉米主产区的3个代表站点,采用人工控制试验方法,连续3年开展夏玉米水分胁迫试验,研究不同生育时段、不同干旱程度对夏玉米根冠(根指地下部分,冠指地上部分,下同)生长和产量形成的影响,将干旱过程变化划分为快速失墒、干旱维持两个阶段,分析两阶段干旱影响的差异,厘定干旱影响玉米生长发育的关键时段及其临界阈值,为合理灌溉,充分利用水资源,保障玉米稳产高产提供科学依据。

1 试验区与研究方法

1.1 试验区概况

3个试验区分别位于山东省夏津气象局农业气象试验基地、山西运城市盐湖区试验点和河北固城农业气象试验站。各试验区土壤类型均为壤土,属大陆性季风气候。夏津年降水量为493.2 mm,平均气温为13.2 ℃;运城市盐湖区年降水量为518.4 mm,平均气温为14.2 ℃;河北固城年降水量为528 mm,平均气温为12.2 ℃。各地播种、施肥等按照当地玉米管理方式统一进行,每年6月上旬开始播种,9月中下旬收获,种植方式为小麦-玉米轮作。播种密度行距为50 cm,株距为35 cm,密度约为60000株/hm2。

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计

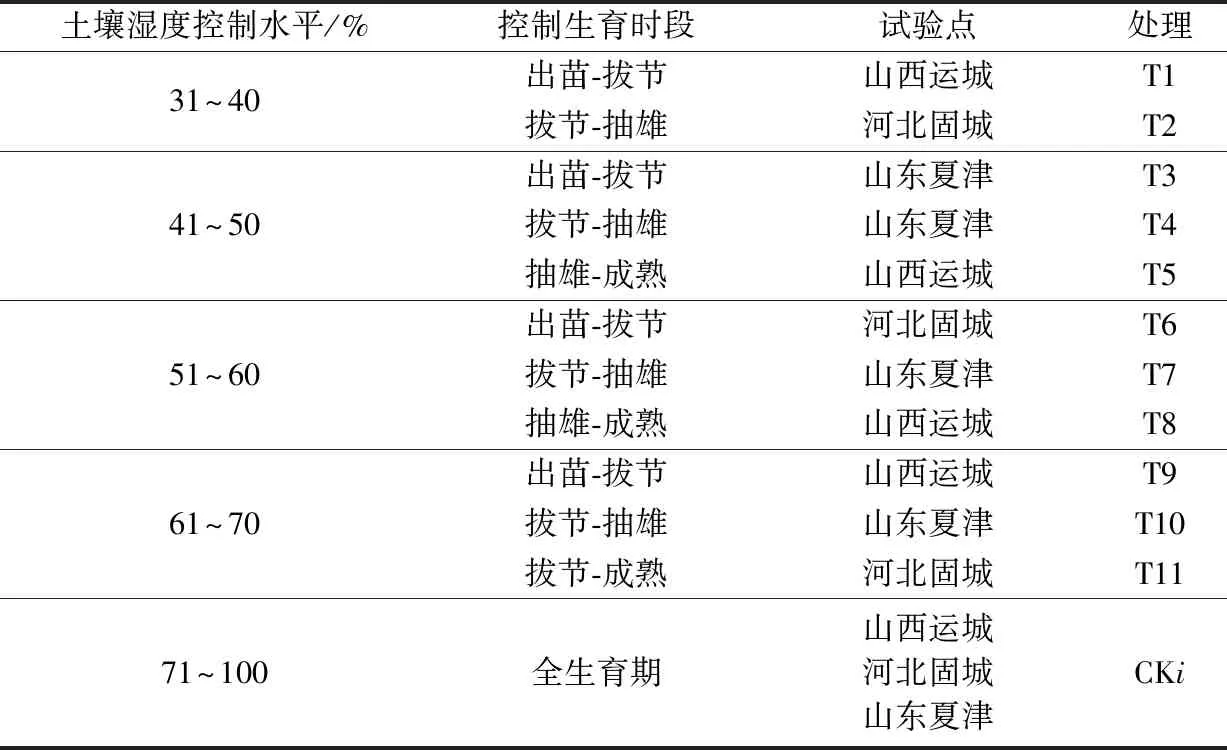

试验设置于山东夏津的大田、山西运城市盐湖区和河北固城的试验场中,大田采用人工遮雨棚、试验场采用大型电动可控遮雨棚遮挡自然降水,试验时间为2013—2015年,供试夏玉米品种为郑单958,考虑到每年全生育期试验的完整性,3个试验点分别在不同生育时段进行多个水分胁迫水平处理的控制试验。每个试验点控制土壤相对湿度(简称土壤湿度,下同)及生育时段如表1所示,土壤湿度处理分别为31%~40%,41%~50%,51%~60%,61%~70%和CK(71%~100%)5个水平,生育时段处理分别为出苗-拔节、拔节-抽雄、抽雄-成熟和拔节-成熟期。每个处理设3个小区,每个小区取3次重复,每个处理取样9株,每个控水生育时段结束后,复水至对照水平。

此外,因3个试验点的条件不同,为消除不同试验条件的影响,采用不同处理与对照组生物量对比的相对量表征每种处理的变化,以变化率Ti′表示其对玉米生长发育的影响,即Ti′为不同处理的各生物量(地上干物重、根干重和根冠比)和相对应对照组的生物量之差与对照组生物量的比值(单位:%)。

1.2.2 测定方法

1.2.2.1 土壤湿度测定及变化

土壤湿度测定采用人工取土烘干法,播种前1 d开始测定,每7 d取土测定1次,取土深度为拔节前测深30 cm,拔节后测深50 cm,取土每10 cm为一层,如0~10 cm,10~20 cm。

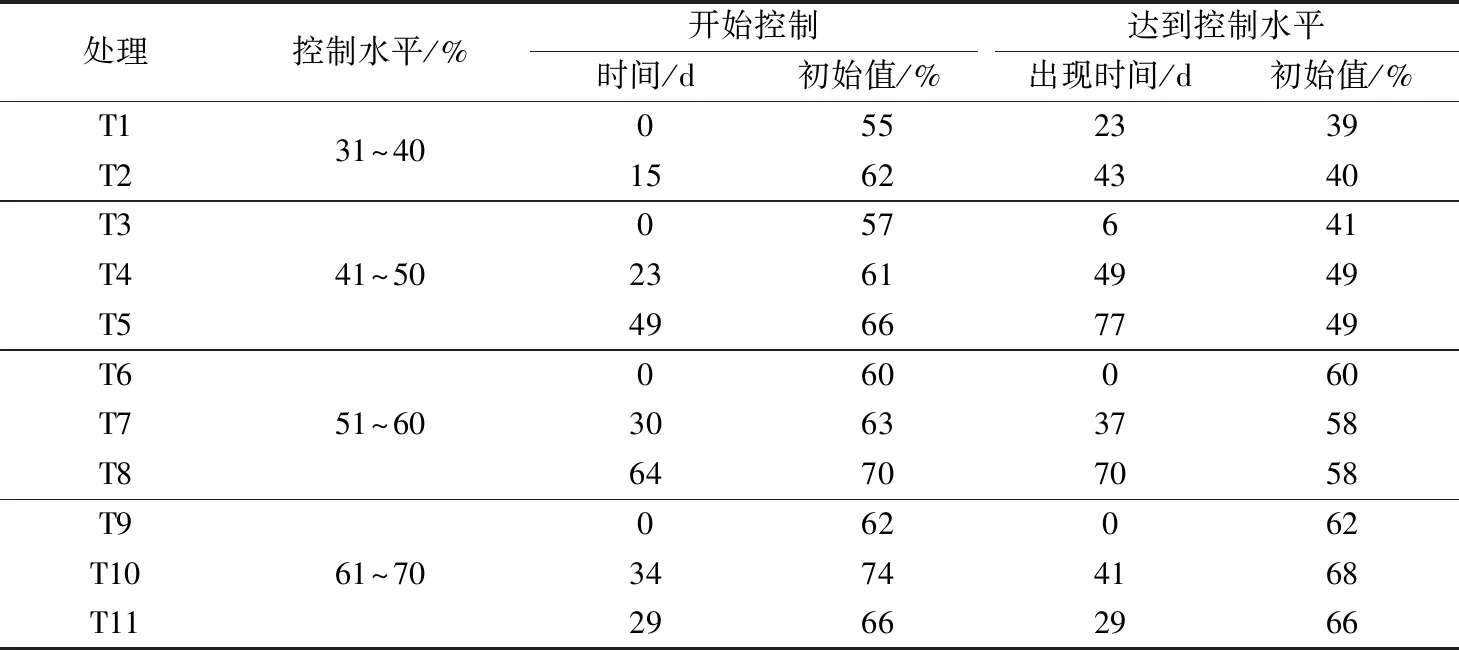

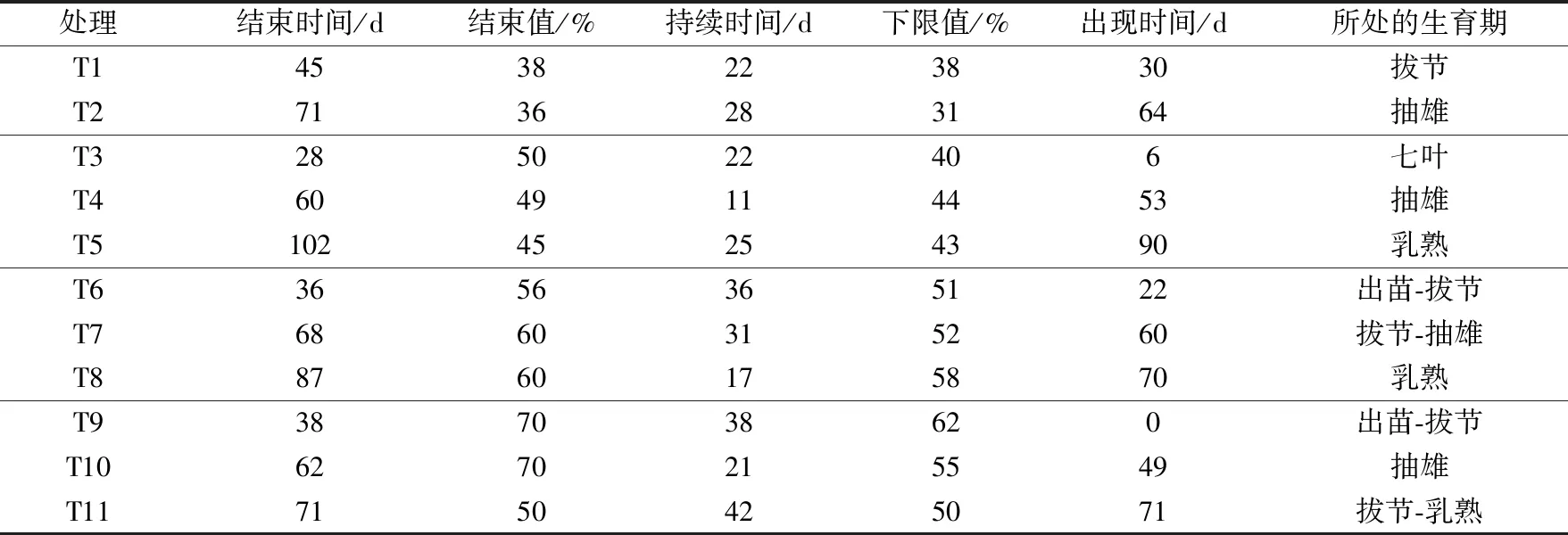

表2及表3给出了不同处理开始控制、实际达到控制水平的土壤湿度及所处的生育期,以实际达到控制水平所处的生育期表示各处理。土壤湿度31%~40%,拔节期处理(T1);抽雄期处理(T2),T2处理玉米实际并未进入抽雄期,因在该处理土壤湿度达到小于40%控制水平时,对照已进入抽雄期,故表示其为抽雄期处理。土壤湿度41%~50%,七叶期处理(T3),抽雄期处理(T4),乳熟期处理(T5)。土壤湿度51%~60%,出苗-拔节期处理(T6),拔节-抽雄期处理(T7),乳熟期处理(T8)。土壤湿度61%~70%,出苗-拔节期处理(T9),抽雄期处理(T10),拔节-乳熟期处理(T11)。需说明的是T10和T11处理的下限值分别为55%和50%,因土壤湿度测定时间间隔是7 d,T10处理抽雄期由68%经8 d下降至55%,即刻补水至69%;T11处理有两次短暂的剧烈变化,一次是拔节期土壤湿度为66%,7 d后降至54%,然后补水至79%,另一次是乳熟期由69%经历7 d降至50%,再次补水至74%。

表1 夏玉米水分胁迫试验设计方案

注:CKi代表处理T1~T11相对应的对照CK1~CK11,i为处理编号,下同。

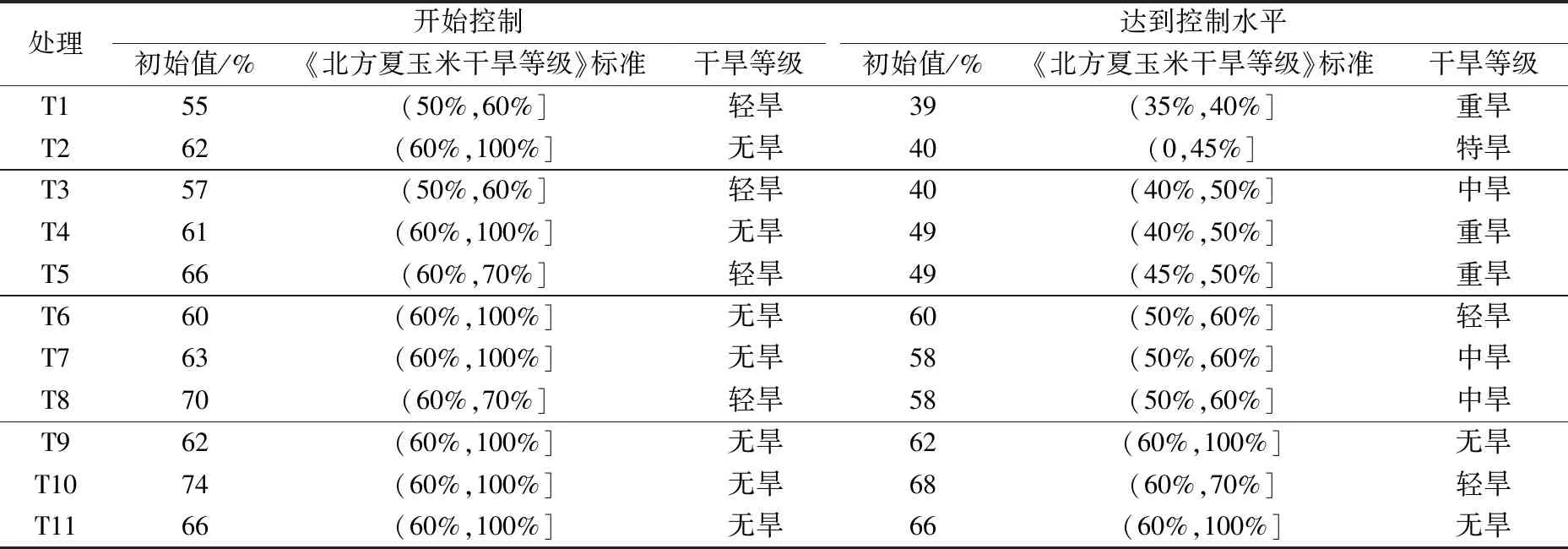

表2 不同处理开始控制及实际达到控制水平初始时土壤湿度动态变化

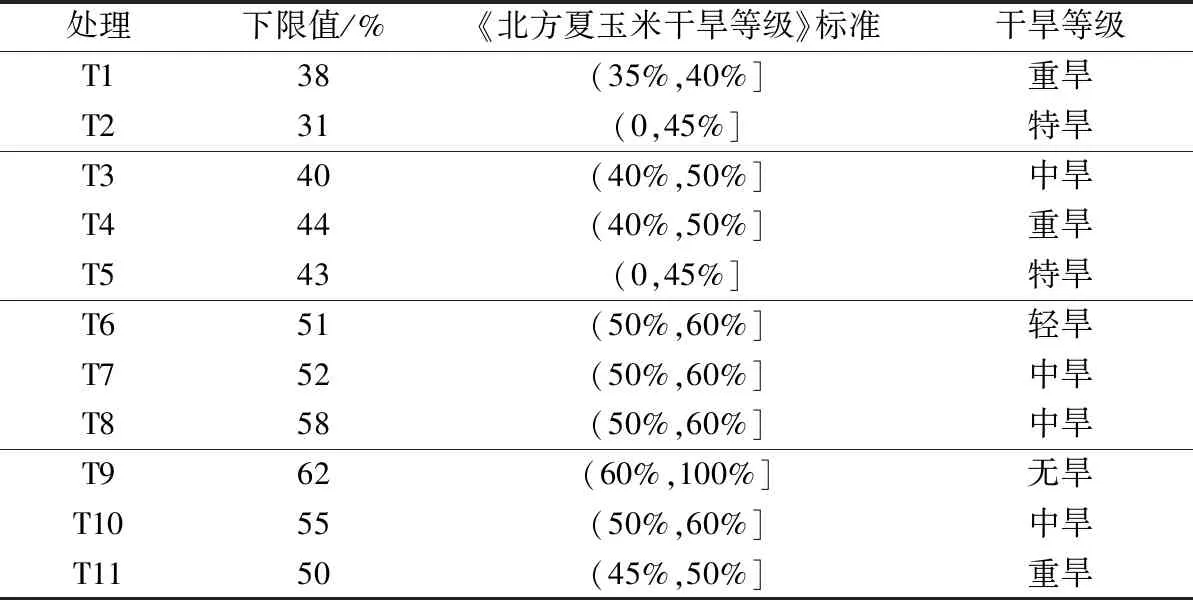

表3 不同处理实际达到控制水平时土壤湿度动态变化及所处生育期

注:出现时间、结束时间均以距出苗的日数进行统一计算,记为出苗日数, 0 d代表出苗当天,下同。

由表2及表3可以看到,干旱影响随土壤湿度变化可分为开始控制至达到控制水平的快速失墒、达到控制水平并持续的干旱维持2个阶段。将表2及表3中土壤水分开始控制、达到控制水平的土壤湿度初始值(亦是快速失墒阶段的结束值)、达到控制水平维持阶段的土壤湿度下限值分别与气象行业标准《北方夏玉米干旱等级》中基于土壤湿度的各阶段的干旱等级标准[25]进行对比,表4及表5是3个对应时段的干旱等级。综合采用达到水分控制水平所处的生育时段、处理编号与处理开始、快速失墒阶段、干旱维持阶段的干旱等级变化进行表述,如抽雄期处理,T2由无旱经28 d降至特旱,并特旱维持28 d;T4由无旱经26 d降至重旱,并重旱维持11 d;T10由无旱降至轻旱,轻旱经8 d再降至中旱,即刻补水维持在轻旱61%~70%为21 d。

表4 夏玉米快速失墒阶段土壤湿度变化及其干旱等级

表5 夏玉米干旱维持阶段土壤湿度变化及其干旱等级

1.2.2.2 干物重测定

按照《农业气象观测规范》,在不同生育期分别取样,固定观测时间有七叶期、拔节期、拔节后10 d、抽雄期、抽雄后10 d、抽雄后20 d、乳熟期、成熟期。每次取样将根、茎、叶分别称量鲜重,然后进行105℃杀青处理,再进行烘箱烘干处理至恒重,分别测定玉米根、地上干物重。成熟期测定产量。

1.2.3 数据分析方法

以玉米根冠及产量变化最显著时所处的生育期作为水分胁迫的敏感期,将造成玉米水分胁迫转折点或绝收、死亡的土壤湿度、持续时间、所处生育期等,作为临界指标。基于不同处理的玉米减产率与快速失墒阶段、干旱维持阶段以及全阶段的土壤湿度,建立回归模型,定量研究产量与土壤湿度指标的关系,评估干旱对产量的影响。

利用SPSS软件对3年数据进行标准化处理,对标准化处理后的数据进行方差分析、显著性检验,使用Excel绘图。

2 结果与分析

2.1 干旱对地上干物重的影响

2.1.1 同一干旱水平对不同生育时段地上干物重变化的影响

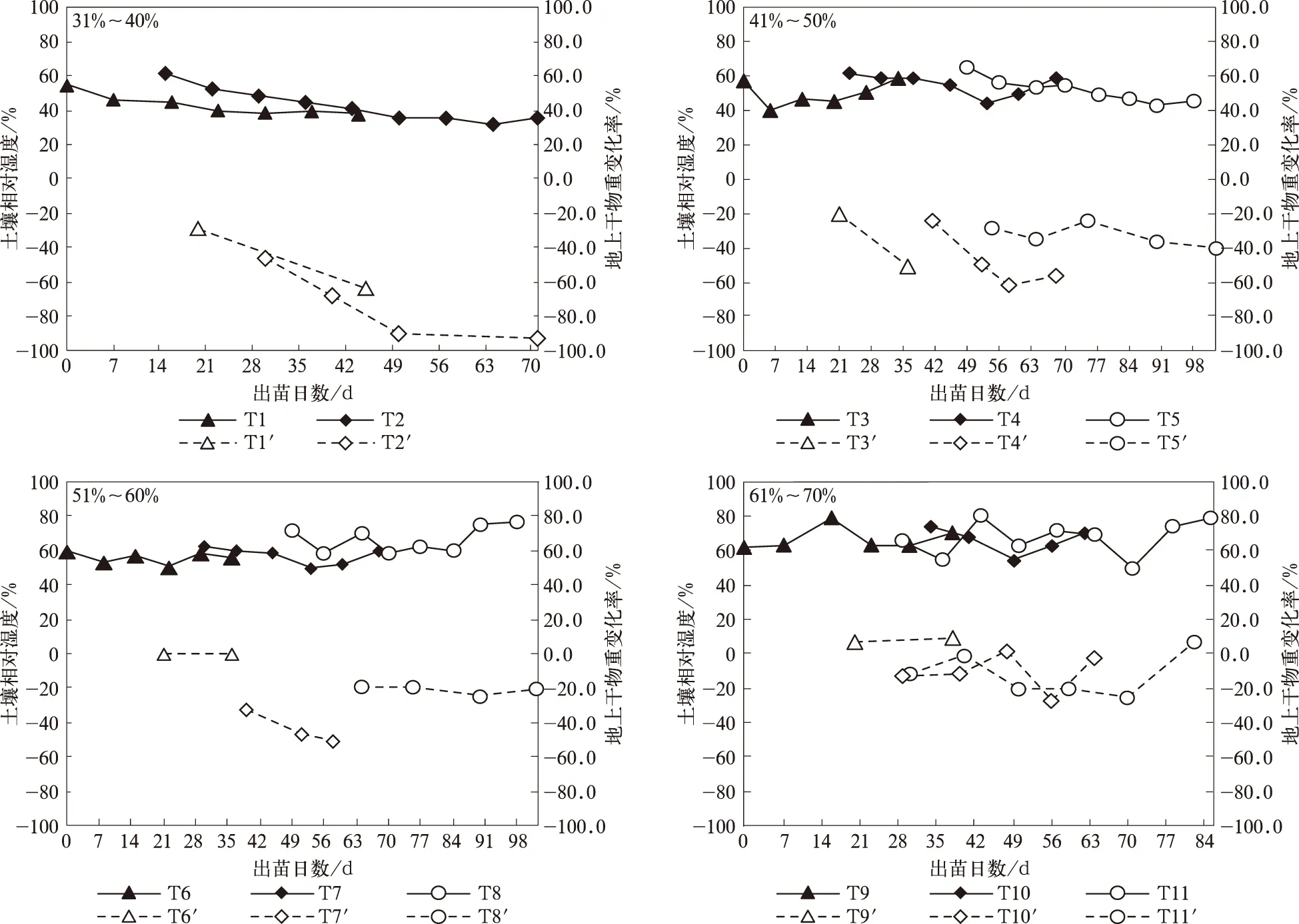

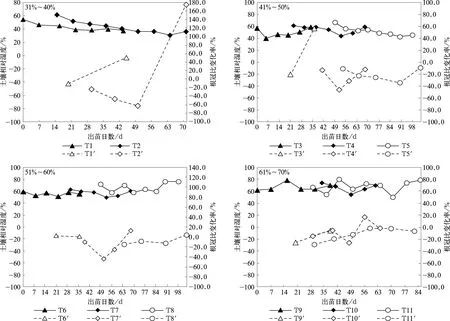

土壤湿度31%~40%有拔节期(T1)和抽雄期(T2)处理,土壤湿度41%~50%有七叶期(T3)、抽雄期(T4)和乳熟期(T5)处理,不同处理的地上干物重变化率随土壤湿度的变化如图1所示。与CK1,CK2相比,T1,T2处理变化率均呈下降趋势。对比不同处理实际达到控制水平的初始与结束时段的地上干物重变化率发现,T1′(T1处理的地上干物重变化率,下同),七叶期、拔节期分别降低29%,63.8%,七叶-拔节期降低速率为1.4%/d;T2′,拔节后10 d、拔节后20 d分别降低67.8%,89.7%,降低速率为2.2%/d,降低速率T2′明显高于T1′。T3,T4,T5处理地上干物重变化率亦呈下降趋势。T3′,出苗期无差异,七叶期降低20.6%,降低速率为0.9%/d;T4′,拔节后10 d、抽雄期分别降低24%,62.6%,降低速率为2.3%/d; T5′,乳熟期、成熟期分别降低24.6%,40.1%,降低速率为0.6%/d,降低速率T4′明显高于T3′和T5′。综上所述,同一干旱程度对不同生育时段地上干物重变化的影响,抽雄期大于拔节期、七叶期和乳熟期。与抽雄期是需水临界期的结论一致[26-27],也与米娜等[18]持续干旱对地上生物量的影响抽雄期大于拔节期的试验结果吻合。

土壤湿度51%~60%有T6,T7和T8处理(图1),对比实际土壤湿度水平相当的T6,T7处理的地上干物重变化率发现,T6′,出苗期、拔节期分别降低42.4%,49.1%;T7′,拔节期、抽雄期分别降低33%,50.6%,降低速率T7′大于T6′。表明拔节-抽雄期干旱对玉米地上部生长的影响大于出苗-拔节期。

图1 不同水分胁迫条件下、不同生育时段夏玉米地上干物重的变化率

土壤湿度61%~70%有T9,T10和T11处理(图1),发现抽雄期处理(T10)的地上干物重变化率由抽雄后10 d减少27.2%,复水后恢复至抽雄后20 d仅减少2.4%,与CK10差异不大;拔节-乳熟期处理(T11),则由拔节后10 d减少20.7%,复水后恢复至乳熟期增加7.1%。表明经历短时间的干旱,玉米地上部在复水后可以恢复生长,与CK11无明显差异。这与轻度干旱4 d后复水可迅速得到补偿及连续干旱不超过12 d有利于夏玉米生长等结论[28-29]吻合。可见,干旱对玉米的影响,持续时间是重要因素。

2.1.2 不同干旱水平对同一生育时段地上干物重变化的影响

出苗-拔节期有土壤湿度51%~60%(T6),61%~70%(T9)处理,T6处理七叶期、拔节期的地上干物重较CK6分别减少42.4%,49.1%(图1);T9处理七叶期、拔节期分别较CK9增加6.9%,8.6%(图1);T6处理土壤湿度为51%~60%,T9处理土壤湿度为62%~79%,表明出苗-拔节期地上干物重变化率由负变正的转折点应在土壤湿度60%~62%,与北方夏玉米干旱等级的出苗-拔节期土壤湿度超过60%无旱基本一致[25]。

抽雄期有土壤湿度31%~40%(T2),41%~50%(T4),61%~70%(T10)处理,在快速失墒阶段,T2,T4和T10处理分别由无旱降至特旱、重旱和轻旱,地上干物重分别较CK2,CK4,CK10减少了67.8%,37.2%和11.7%(图1),其中T2和T4分别经历28 d和26 d。干旱维持阶段,3个处理分别在各干旱水平上持续了28 d,11 d和8 d,地上干物重分别较对照组减少了89.7%,62.6%和27.2%,其中T2处理控水结束后复水,玉米雌雄穗始终未能抽出,表明特旱对玉米地上部造成的影响基本不可逆。试验结果不仅与薛昌颖等[21]确定的拔节-抽雄期特旱临界指标为土壤相对湿度40%吻合,同时也给出了干旱持续时间的影响。

乳熟期有土壤湿度41%~50%(T5),51%~60%(T8)处理,T5处理降至重旱水平,地上干物重较CK5减少24.6%,继续控制25 d达重旱-特旱水平,减少40.1%;T8处理降至中旱水平,地上干物重减少20%,中旱持续17 d,减少24.3%。

由试验结果可,同一生育时段,不同干旱程度,在快速失墒阶段和干旱维持阶段对地上干物重的影响具有明显差异。快速失墒阶段的影响大于干旱维持阶段,两阶段的地上干物重均下降。若快速失墒的时间相当,失墒的程度越大即达到的土壤湿度越低,对地上干物重的影响越大。维持阶段,干旱强度越大,持续时间越长,对地上干物重影响越大。

2.2 干旱对根干重的影响

2.2.1 同一干旱水平对不同生育时段根干重变化的影响

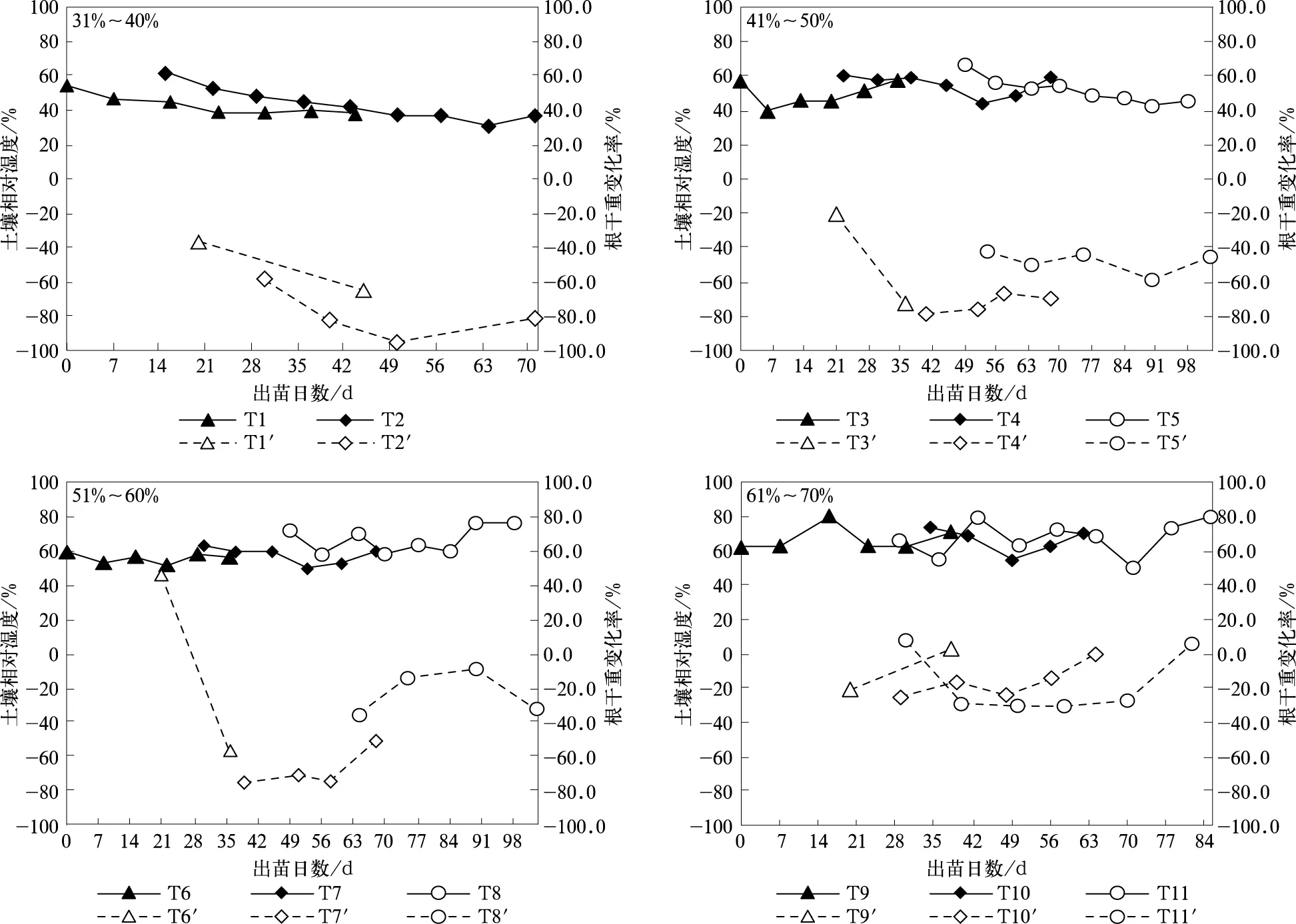

如图2所示,土壤湿度31%~40%的拔节期(T1)、抽雄期(T2)处理,实际控制时间分别为22 d和28 d,控制期间根干重变化率分别降低28.9%和12.2%,降低率拔节期大于抽雄期,表明同一干旱水平对根干重的影响拔节期大于抽雄期。

土壤湿度41%~50%的七叶期(T3)、拔节期(T4)、乳熟期(T5)处理(图2),控制期间根干重变化率T3′,七叶期和拔节期分别降低20.6%和72.2%,降低率拔节期明显大于七叶期;T4′,拔节期、抽雄期分别降低78.3%,67.2%,降低率呈略减少趋势;T5′,乳熟期、成熟期分别降低43.8%,45.8%,降低率呈略增加趋势。同一干旱水平下拔节期处理根干重减少的最多,对根干重影响明显大于乳熟期和抽雄期。

土壤湿度51%~60%的出苗-拔节期(T6)、拔节-抽雄期(T7)处理(图2),控制期间根干重变化率T6′,由出苗期增加45.9%至拔节期减少57.9%,呈显著下降趋势;T7′,拔节期、抽雄期分别降低75.2%,74.1%,降低率呈略减少趋势。由此可见,同一干旱水平对不同生育时段根干重的影响,出苗-拔节期大于拔节-抽雄期。与出苗-拔节期是根系快速生长发育的时段,干旱将影响不同径级根的生长和分布,降低根干重的研究结果吻合[30]。

土壤湿度61%~70%的抽雄期(T10)和拔节-乳熟期(T11)处理(图2),为遭受短时间干旱,根干重变化率T10′,抽雄期、抽雄后20 d分别降低24%,0.4%,抽雄后20 d基本接近对照的根干重;T11′,由乳熟期降低26.5%至成熟期增加5.2%。与CK11相比,短时间干旱,根干重变化率基本无差异或略高于对照,影响不显著。

出苗-拔节期土壤湿度51%~60%(T6)、61%~70%(T9)处理,T6处理(图2)出苗-七叶期土壤湿度由60%降至51%,至七叶期根干重较CK6增加了45.9%;T9处理(图2)七叶-拔节期土壤湿度由出苗后23 d的63%上升至拔节期的70%,根干重较CK9由减少21%上升至增加3%。表明出苗-七叶期土壤湿度51%~60%,七叶-拔节期土壤湿度63%~70%,根干重呈明显增加趋势,利于根系生长。这与干旱条件下玉米生长前期较后期更能促进根系下扎的结论吻合[29]。

图2 不同水分胁迫条件下、不同生育时段夏玉米根干重的变化率

2.2.2 不同干旱水平对同一生育时段根干重变化的影响

抽雄期土壤湿度31%~40%(T2),41%~50%(T4),61%~70%(T10)处理,在快速失墒阶段,T2(图2),T4处理,根干重分别较CK2,CK4减少82.8%,75.4%;干旱维持阶段,根干重分别较对照组减少了95%,70.4%,但T2处理复水后,至成熟期根干重较CK2减少80.8%;T10处理(图2),达到轻旱、中旱水平,根干重分别较CK10减少16%,24%,为维持控制水平进行补水后,根干重则呈增加趋势。可见,既使玉米遭受特旱,复水后根系仍具有一定恢复生长能力。

乳熟期土壤湿度41%~50%(T5),51%~60%(T8)处理(图2),在快速失墒阶段,根干重分别较对照组减少了43.8%,35.2%;干旱维持阶段,至干旱结束根干重分别较对照组减少了45.8%,9.7%。这表明,同一生育时段,不同干旱程度,快速失墒阶段对根干重的影响均大于干旱维持阶段。

由此可知,干旱对根干重的影响,快速失墒阶段大于干旱维持阶段。表明玉米根系对水分胁迫的响应有一个适应过程,从开始的自适应,根干重变化率为正,随着持续时间的累积和水分胁迫的加剧,根干重变化率由正转负且降低率显著增加,当土壤湿度下降到某一水平并维持时,根干重可以通过自我调节维持在一定水平,且可随着补水根系有一定的补偿效应。

2.3 干旱对根冠比的影响

2.3.1 同一干旱水平对不同生育时段根冠比变化的影响

根冠比(地下干物重与地上干物重的比值,下同)是根冠协调生长的重要指标。根系供应玉米生长所需要的水分,当遭受水分胁迫时,水分分配方式发生变化,水分优先分配给根系,促其快速生长,根冠比增大。土壤湿度31%~40%,如图3所示,拔节期处理(T1),根冠比变化率由七叶期减少10%至拔节期增加50%,增加60%;抽雄期处理(T2),根冠比变化率拔节期、抽雄期分别减少23%,50%,减少27%。可见,同一干旱程度,不同生育期对根冠比的影响,拔节期大于抽雄期。

土壤湿度41%~50%的七叶期(T3)、抽雄期(T4)、乳熟期(T5)处理,如图3所示。不同处理的根冠比变化率如下:T3处理变化率由七叶期减少23%至拔节期增加56%,拔节期的根冠比明显大于七叶期;T4处理呈下降趋势,变化率由拔节后10 d减少13.1%至抽雄期减少31.6%;T5处理由乳熟期减少11%至成熟期减少9.6%。这表明,干旱对根冠比的影响拔节期大于七叶期、抽雄期和乳熟期。

土壤湿度51%~60%的出苗-拔节期(T6)、拔节-抽雄期(T7)处理(图3),其中T6土壤湿度51%~60%,根冠比均较CK6大,至拔节期根冠比增加了38%;T7土壤湿度为50%~58%,根冠比变化率由拔节期减少43.7%至抽雄期减少13.1%。干旱对根冠比的影响出苗-拔节期大于拔节-抽雄期。试验结果与李彪等[31]通过调亏灌溉得出了玉米根冠比受水分影响最大的阶段是三叶-拔节期的研究结论相似。

2.3.2 不同干旱水平对同一生育时段根冠比变化的影响

出苗-拔节期,土壤湿度51%~60%(T6)、61%~70%(T9)处理,T6处理(图3)的实际土壤湿度为51%~60%,根冠比变化率由七叶期增加128%至拔节期增加38%,呈减少趋势,但根冠比均较CK6大;T9处理(图3)实际土壤湿度为62%~70%,根冠比变化率由七叶期减少25.7%至拔节期减少5.4%,呈增加趋势。这表明,土壤湿度60%~62%可促使玉米趋于形成合理根冠比。

图3 不同水分胁迫条件下、不同生育时段夏玉米根冠比的变化率

抽雄期,土壤湿度31%~40%(T2)、41%~50%(T4)、61%~70%(T10)处理,在快速失墒阶段,T2(图3)、T4处理的根冠比变化率分别减少47%,46.7%;T10处理(图3)由无旱至轻旱再至中旱,根冠比变化率分别减少5.7%,26.1%。干旱维持阶段,T2,T4和T10处理根冠比变化率分别减少62%,31.6%和2.2%。T2处理控水结束后复水,至成熟期根冠比达CK2的1.75倍,主要原因是经历特旱复水后,地上部、地下部表现不一致,地下部有一定的恢复性,而地上部生长停滞且呈下降趋势,因而造成其变化极显著。

乳熟期,土壤湿度41%~50%(T5),51%~60%(T8)处理(图3),快速失墒阶段的根冠比变化率,分别较对照组减少25.5%,15%。干旱维持阶段,至干旱结束根冠比变化率较对照组分别减少9.6%,12%,其中T8处理复水后至成熟期为增加4%。

由此可知,同一生育时段,快速失墒阶段,根冠比呈下降趋势,且失墒程度越大,根冠比减少越多;干旱维持阶段,根冠比呈先下降后上升趋势,随生育进程的不断推进,各处理的根冠开始衰老,但玉米地上部分的下降速度大于根,根冠比不断增大,至成熟期与对照差异不显著。

2.4 干旱对产量的影响

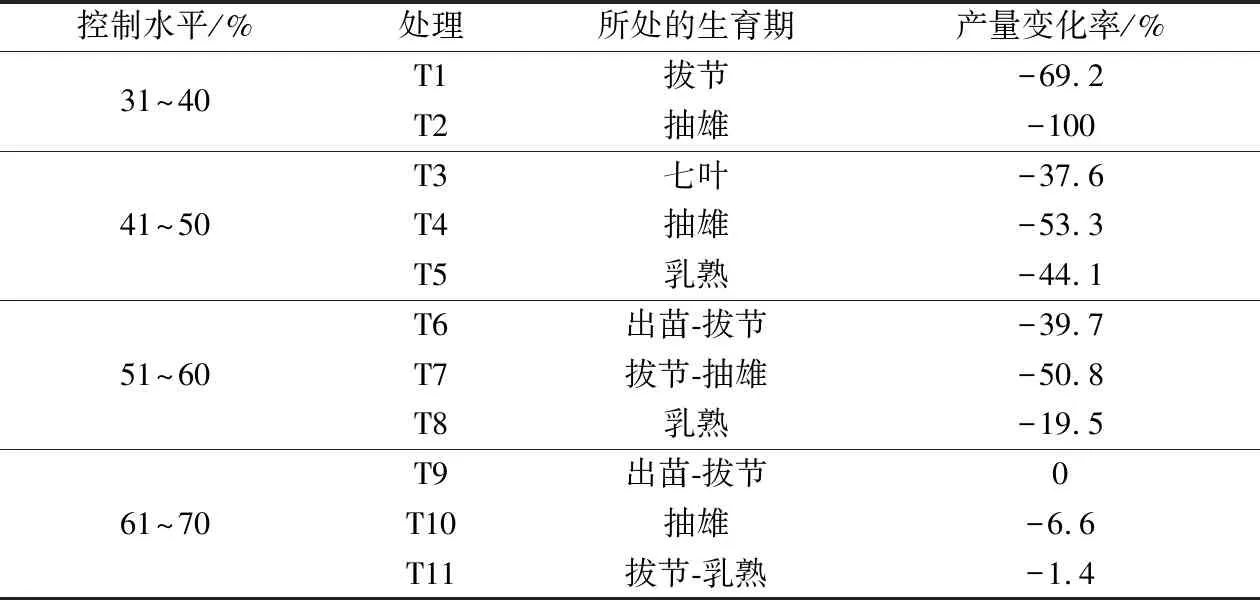

2.4.1 不同生育时段、同一干旱水平对产量的影响

不同生育时段、同一干旱水平对玉米产量的影响(表6):土壤湿度31%~40%,干旱出现在拔节期,持续22 d,减产69.2%;干旱出现在抽雄期,持续28 d,未形成产量。土壤湿度41%~50%,减产37.6%~53.3%,抽雄期(T4)与七叶期(T3)、乳熟期(T5)两处理相比,持续时间最短,但对其产量影响最大,减产率分别是七叶期、乳熟期的1.4倍、1.2倍,可见抽雄期干旱对产量影响大于七叶期、乳熟期。土壤湿度51%~60%,减产19.5%~50.8%,最显著的是拔节-抽雄期T7处理,减产50.8%。T10处理在抽雄期、T11处理在拔节期和乳熟期出现短时间土壤湿度小于60%,两处理分别减产6.6%,1.4%,表明抽雄期对水分胁迫敏感性大于拔节期、乳熟期。从不同生育时段、同一干旱水平的各处理减产程度看,拔节-抽雄期干旱对产量影响最大,抽雄期最敏感。

2.4.2 同一生育时段、不同干旱水平对产量的影响

出苗-拔节期的T6,T9处理,T6处理土壤湿度为51%~60%,持续36 d,减产率为37.6%;T9处理土壤湿度62%~70%,持续38 d,与CK9无差异。这表明,土壤湿度62%是出苗-拔节期影响玉米产量的临界阈值。

抽雄期的土壤湿度31%~40%(T2),41%~50%(T4),61%~70%(T10)处理,T2处理玉米无产量形成;T4和T10处理分别减产53.3%,6.6%。T10处理在中旱后立即补水仍有减产,表明抽雄期短时间干旱对产量仍具有一定的影响;T2和T4处理在快速失墒阶段经历的时间无明显差异,但T2处理失墒为0.79%/d显著大于T4处理的0.46%/d。干旱维持阶段,T2处理特旱维持28 d,T4处理重旱维持11 d,最终导致T2处理绝收,T4处理减产53.3%。可见干旱对产量的影响是快速失墒阶段和干旱维持阶段共同作用的结果。

乳熟期的土壤湿度41%~50%(T5),51%~60%(T8)处理, T5处理经28 d土壤湿度降至49%,达重旱,再持续25 d;T8处理由土壤湿度70%经6 d下降至58%,达中旱,并持续17 d。T5,T8处理分别减产44.1%,19.5%。这表明,同一生育时期,干旱强度越大,持续时间越长,减产率越大。

将干旱对产量的影响分为快速失墒阶段、干旱维持阶段和全阶段,3个阶段对应减产率与表1中不同处理开始控制、达到控制水平的所有统计要素进行相关分析,分别构建减产率与不同土壤湿度处理统计要素的回归模型。

快速失墒阶段:

y=-0.43838x1+0.00004x2+2.46848x3-1.42912。

(1)

干旱维持阶段:

y=-0.0104x4-0.0018x5+1.8937x6+0.0010x7-1.1594。

(2)

全阶段:

y=0.0009x2+1.4503x3-0.0133x4-0.0058x5-0.8680。

(3)

式(1)~(3)中,x1为开始控制土壤湿度初始值(单位:%),x2开始控制时间(出苗至开始控制的日数,单位:d),x3为达到控制水平土壤湿度初始值(单位:%),x4为达到控制水平所需时间(开始控制至达到控制水平的日数,单位:d),x5为达到控制水平持续时间(单位:d),x6为控制生育时段土壤湿度下限值(单位:%),x7为下限值出现时间(出苗至下限值出现时间所用的日数,单位:d)。

3个阶段的回归模型均达到0.05的显著性水平,快速失墒阶段、干旱维持阶段和全阶段相关系数R分别为0.808,0.871和0.867。表明干旱导致玉米减产是快速失墒阶段、干旱维持阶段综合影响的结果,其中干旱维持阶段的影响稍大于快速失墒阶段。

表6 不同生育时段、不同干旱水平对玉米产量的影响

3 结论与讨论

本文基于2013—2015年3个试验点开展的人工控制试验,研究同一干旱程度对不同生育时段、不同干旱程度对同一生育时段玉米根冠及产量变化,基于不同干旱程度下快速失墒阶段和干旱维持阶段的影响分析,厘定对水分胁迫敏感的关键生育时段及土壤湿度临界阈值,得到以下主要结论:

1) 同一干旱程度对不同生育时段玉米地上干物重、产量影响的关键生育时段为拔节-抽雄期,抽雄期最敏感;影响根系、根冠比的关键生育时段为出苗-拔节期,拔节期最敏感。

2) 不同干旱程度对同一生育时段玉米地上干物重、根干重、根冠比、产量的影响,在快速失墒阶段,地上干物重、根干重、根冠比均呈下降趋势,分别较对照减少11.7%~67.8%,35.2%~85.8%和15%~62%,达到的干旱强度越大,对玉米根冠及产量的影响越大。干旱维持阶段与快速失墒阶段相比,地上干物重呈下降趋势,较对照减少24.3%~89.7%,根干重、根冠比呈上升趋势或无明显差异,分别较对照减少了9.7%~80.8%,9.6%~62%,干旱强度越大,持续时间越长,对玉米根冠及产量的影响越大。

3) 干旱对产量的影响与干旱的程度、出现时间、持续时间等密切相关。干旱导致玉米减产是快速失墒阶段、干旱维持阶段综合影响的结果,其中干旱维持阶段的影响稍大于快速失墒阶段。

4) 出苗-拔节期,土壤湿度60%~62%为玉米地上部生长及形成合理根冠比的临界阈值,土壤湿度62%为影响产量的临界阈值。出苗-七叶期,土壤湿度51%~60%利于根系生长。土壤湿度31%~40%,出现在拔节、抽雄等敏感生育时段,玉米减产七成以上,甚至绝收。土壤湿度50%~60%持续时间少于8 d,复水后根冠可迅速恢复生长,但对产量仍有一定程度的影响,减产率为1.4%~6.6%。

本文通过3年3个试验点控制试验,得到不同生育时段、不同干旱程度、不同持续时间对根冠及产量的影响数据。采用土壤湿度实测值、出现时间、持续时间等表征水分胁迫影响的指标,将减产率与快速失墒阶段、干旱维持阶段和全阶段的水分胁迫因子进行关联,并建立分阶段的回归模型,可较好地进行评估及实际应用。需要说明的是,试验有两个大田站点,虽其试验条件与雨养状态下的结果接近,但大田试验可控性有限,使有些生育时段土壤湿度未能低于40%,持续干旱程度的样本不足,土壤湿度测定的实时性不足,仅得到了部分生育时段的临界阈值。此外,实际生产中连续两个或多个生育时段的干旱灾害时有发生,持续性干旱对玉米地上干物重、根干重、根冠比和产量的影响,以及对玉米叶、茎、光合等生理和形态变化的影响,尚有待进一步深入研究,通过综合验证并完善干旱指标体系,更好地服务农业生产。